河原溫,《百萬年》(1993年至今), “河原溫:自由之律,律之自由”展覽現場,大館當代美術館,香港,2025年,攝影/Kitmin Lee ? 百萬年基金會

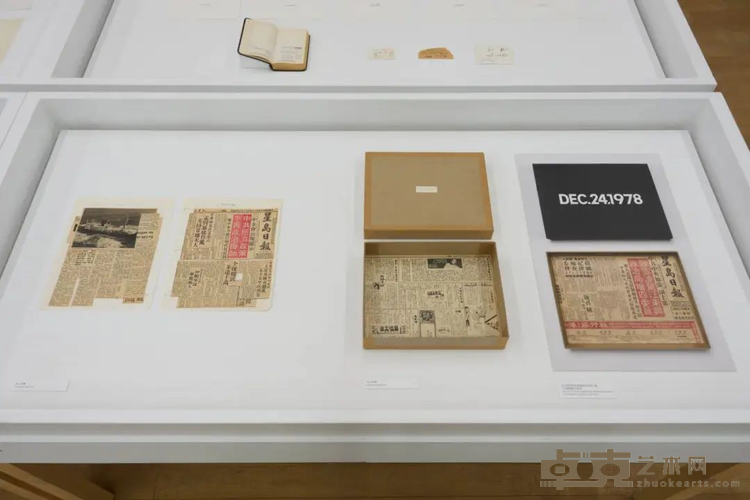

1978年12月24日,在香港文華東方的酒店房間內,河原溫(On Kawara,1932-2014)在深色畫布上以銳利的白色無襯線字體繪制下“DEC.24,1978”。這天是他的45歲生日。這件作品是他造訪香港期間繪制的“今天”日期繪畫之一,恰巧捕捉了作為個體經驗紀錄的“當下”被地緣政治歷史合圍的臨界瞬間。此前后幾日,越南船民正被港英府驅逐出境,中國大陸宣布了新的政策轉向。正是這樣的一連串個體與地緣事件的聯系瞬間,使得香港成為了今日的香港。

47年后的“今天”,于昔日殖民地警署、中央裁判司署和域多利監獄建筑群改建而成的石砌空間之內,在大館當代美術館的“河原溫:自由之律,律之自由”展覽之中,1978年的痕跡與場景被重新激活。當年香港商業電臺的《十八樓C座》的節目錄音內容在展廳中回放,這檔廣東地區的無線電廣播節目一直更新到今天從未中斷,是廣東地區的“集體回憶”。展廳內回蕩的粵語播音、河原溫在香港行走的大幅路線圖、藝術家逗留期間的本地新聞報紙存檔……私人時間、地緣政治與歷史節點三者之間的三角定位以某種直覺性的方式被傳達了出來。由此,秩序與自由、私人情感與時代記憶、個體與公共之間共享的時間性被精密而巧妙地聯系起來。

(上)“河原溫:自由之律,律之自由”展覽現場,大館當代美術館,香港,2025年,攝影/Kitmin Lee ? 百萬年基金會;(下)“河原溫:沉默”展覽現場,古根海姆美術館,紐約,2015年,圖片來自古根海姆美術館

“河原溫:自由之律,律之自由”是策劃于河原溫去世十年后的首次大型回顧展,由侯瀚如與郭瑛共同策劃。基于回顧展的性質,大館的展覽與上一個于2015年在紐約古根海姆美術館(The Solomon R. Guggenheim Museum)舉行的回顧展“河原溫:沉默”(On Kawara—Silence)所呈現的藝術家經典創作系列大致重合,然而,二者的策展視角及具體作品選擇有明顯的時域與地區的差異。

十年前紐約古根海姆美術館舉辦的回顧展通過紀念碑式的螺旋空間結構與嚴肅靜謐的美學氛圍,強調了河原溫作品中“寂靜”(silence)的形而上學維度與極簡形式的力量。“自由之律,律之自由”則將河原溫的藝術實踐拉回共享情感空間與個體日常的微觀政治尺度,指向一種內在的結構:一種由規則所構建的自由狀態,以及通過重復行為而獲得解放潛能的自律機制。 “律”與“自由”之間的張力與調和,展現了河原溫的創作在當今尚未被充分挖掘的一面。

(左)河原溫;(右)河原溫紐約格林街工作室內景,1979年,攝影/Estate of Shigeo Anza?, courtesy Zeit-Foto ? 百萬年基金會

侯瀚如與河原溫相識于1999年籌備首屆上海雙年展時,他記憶中的河原溫“六十出頭,隨和、有趣且樂于合作。”此次展覽也是好友的一次“重聚”,侯瀚如說,“這次展覽對我而言,不只是一次策展經驗,更是一種重新認識他的過程。我們過去理解他,大多是從藝術史、概念和結構出發。但這次,我們深入挖掘他的材料,重構他的創作方式,重新觸摸他作為一個‘人’的存在。我忽然感到,他不是一個被封存進歷史的藝術家,而是以非常鮮活的方式,重新回到了我們的生活中。”

“我還活著(你也是嗎?)”

河原溫的藝術實踐并不通過宏大的姿態來賦予解放與崇高,“自由之律”所指的,是藝術家創作中的一種持續的、克制的自由。盡管他的創作建立在極端的邏輯結構與規則性的約束之上,卻始終在情感層面回響著人類最根本的存在體驗:孤獨與聯結的辯證關系、時間流逝的存在論本質、日常生活的節律性結構,以及死亡陰影的隱形投射。正如侯瀚如所說:“河原溫的作品最打動人的地方,就是他用一種既個人又簡約的語言方式,表達出生命中最基本的情感與哲學問題,例如生死、時間性以及生命日常痕跡的物質化。這種日常生活中的重復本身即是詩意實踐,對生命細節的堅持。”

(上)河原溫,《我還活著》,1970–2000年;(下)河原溫,《我起床》,1968-1979年。“河原溫:自由之律,律之自由”展覽現場,大館當代美術館,香港,2025年,攝影/Kitmin Lee ? 百萬年基金會

《我還活著》系列來自河原溫在1970-2000年間,向全球友人寄出的超過900封電報。他以簡短的語句告知朋友:“我還活著。”在電報幾乎消失的年代,河原溫仍堅持使用這種方式傳送信息。“我還活著”的宣告同時隱含著一層“愿意知道你也還活著”的維度,鏈接著創作過程中那不可控的外部通訊系統。日復一日的行為,實際包含了人與人之間持續共在與保持聯系的渴望。

展覽中的《今天》系列則包含了四個主題化的日期繪畫。《六個年代》系列包括藝術家1966年的第一件到2013年的最后一件日期繪畫;《七天》是藝術家在科隆連續一周的日期繪畫;《1987年5月1日》是罕見的大尺幅作品;而《環太平洋》則包含了藝術家在太平洋不同地區的創作。這些繪畫作品與藝術家在當時手工制作的紙盒一并陳列,紙盒內襯著當日的新聞剪報與頭條摘要。以上四個主題與后續展覽空間中呈現的模擬的河原溫繪畫過程場景、“河原溫在香港的兩日”中的電臺廣播、“開放的系統”(包含了《我起床》、《我去過》、《我遇見》等系列作品)、“百萬年”現場朗讀一同,以時間編碼的方式,營造出了某種非常微妙的吸引。

河原溫,《1978年12月23日》,1978年,系藝術家1978年12月訪港期間創作的日期繪畫,“河原溫:自由之律,律之自由”展覽現場,大館當代美術館,香港,2025年,攝影/Kitmin Lee ? 百萬年基金會

美術館在此成為了“活的檔案”,而非靜態的文物庫。河原溫的繪畫、電報、明信片、活頁檔不再是被簡單移植的冷感文本,而是通過復調式的記錄系統構筑了一種“被活過的語境”(lived context)。重復性節奏帶來的儀式感,令觀眾進入了一種介于抽離與參與之間的狀態,感知到一種微妙而具體的“活的感覺”,以及某種脆弱卻精確的共情。

十年前于古根海姆博物館,河原溫的創作在弗蘭克·賴特(Frank Lloyd Wright)設計的圓形回旋建筑結構里帶來的是一種冥想般的的體驗,觀念藝術實踐所能累積的力量與哲學深度以令人震撼的方式在空間中回旋。十年后,在香港,大館的策展更側重于某種對觀念藝術的非意識形態化的解放:以最為細微的日常行動——標記日期、寄出明信片、存檔——化解普遍存在于當前現實社會中的主體存在危機。在香港這承載著后殖民歷史重量與后全球化時代現實的“今日”,這種對于“當下”“活著”的抒情化再闡釋,也提示著宏觀結構機器之中,個體通往自由的實踐路徑——這也是香港的微觀政治語境所缺失的。

重疊的片刻

(前)河原溫,《百萬年:過去》(1970–1971)、《百萬年:未來》(1980–1998);(后)河原溫,《百萬年》(1993年至今)。“河原溫:自由之律,律之自由”展覽現場,大館當代美術館,香港,2025年,攝影/Kitmin Lee ? 百萬年基金會

“河原溫從不試圖去‘表達’某種明確的內容,也不刻意追求某種理解或接受。他的藝術來自一種極其自律的個人生活實踐——每天的起床、會面、行走與閱讀。這種簡單、規律而穩定的生活方式本身即是他的藝術系統。這種系統本不需要觀眾,卻最終深刻地觸動了每一個觀看它的人。”侯瀚如說。他的實踐既是高度個人化的時間標記,又具備了普遍性的集體記憶觸發機制,創造了一種始終處于當下的、公共的、持續的、極具開放性的存在場域,激活了個體與宏觀聯結的生成網絡——尤其在當下具體而敏感的社會語境之中。

讀出一個年份——公元前20837年,或公元后31006年——在大館的玻璃隔間中,身著職業裝的兩位播音員持續朗誦并播出著年份數字。《百萬年》以此種公共朗誦表演和數百本完全由年份數字構成的活頁夾記錄組合呈現。在重復的朗讀中,河原溫的藝術超越了觀念裝置與形式上的極簡主義美學,進入一種形而上的抒情空間。時間不再是被理解的對象,而是被共同呼吸著的經驗體。

河原溫,《百萬年:未來》(1980–1998),“河原溫:自由之律,律之自由”展覽現場,大館當代美術館,香港,2025年,攝影/Kitmin Lee ? 百萬年基金會

觀眾面對日期繪畫,即是進入了某種“共享現在”的政治時間;聆聽陌生人依次朗讀年份數字的過程,則形成了一種短暫卻強烈的集體節奏與共同體建構體驗。表面封閉的第一人稱表達,不斷激發著觀眾個人記憶與歷史聯想。

河原溫記錄的是時間本身的純粹流逝,是對一個特定日期的存在的確認。此種“確認”只是一個個“空槽”,供觀眾投射個人記憶、想象與存在體驗。它既拒絕被任何特定的意識形態所占據,又為漫長而持續的時間中,所有可能的歷史經驗與個體記憶提供了容納空間。正如丹尼爾·布倫(Daniel Buren)所言,河原溫“無處不在,卻無從可見”。[3]

“河原溫:自由之律,律治自由”策展人之一侯瀚如

Q=《藝術新聞》

A=侯瀚如

Q:本次大館舉辦的展覽是河原溫逝世十周年后的首個大型回顧展,其契機似乎并不尋常。能否談談這個展覽是如何促成的?

A:河原溫是戰后觀念藝術的重要藝術家。十年來,他在亞洲,尤其中國,未被系統介紹,公眾了解有限。按其遺愿,逝世十年后才可舉辦大型展覽。如今剛好逢時,能夠處理具有歷史性的問題。在這樣的語境下,我們決定將觀念藝術重新帶回公眾視野。如今的藝術生態越來越商業化,視覺圖像、裝飾性語言變得主導,觀念藝術卻逐漸被邊緣化。河原溫的實踐恰恰從根本上對抗這種表面的視覺快感。他以極簡的方式將創作與生活融為一體,將“每天做什么”變為藝術本身。他看似抽象的藝術直面人類生存處境——死亡、時間、存在,用克制個人的方式構建語言系統。這種深度正是重新討論觀念藝術的意義。

(上)河原溫,《我起床》,1970–2000年;(下)河原溫,《我閱讀》,

1966–1995年。“河原溫:自由之律,律之自由”展覽現場,大館當代美術館,香港,2025年,攝影/Kitmin Lee ? 百萬年基金會

Q:您長期在歐洲工作,也活躍于國際當代藝術界。回望河原溫的經歷,您如何看待亞洲藝術家的“在地”與“出走”?亞洲語境在您的從業思考中意味著什么?

A:今天的亞洲藝術實踐并非被動地“離開”,而是主動地“從亞洲出發”,進入與世界的關系。河原溫讓我產生了共鳴。他不以“亞洲藝術家”自居,不強調身份,而以自由方式存在于世界。我們離開亞洲,并非為了國際化標簽,而是為了掙脫身份束縛,尋求作為人的自由。

這點對我而言至關重要。當代藝術的發展,其實正是一個觀念性的轉折——從傳統價值觀中脫離出來,轉向一種自覺的狀態。這種解放首先發生在個體層面,是對國族、種族等既定身份的松動,尤其在亞洲,這樣的標簽常常被國家主義所挾持。河原溫早在上世紀80年代前就已開啟這條路徑。他那一代藝術家,包括后來中國的前衛藝術實踐,都在尋找一種獨立的藝術立場,一種超越本土文化限制的自由語言。他在日本、墨西哥、巴黎、紐約及更多地區的經驗,不是“考察”或“進修”,而是一種命運性的流動,是藝術生命在現實中的轉換。他將個人經驗與時代狀況并置,用極其簡約的語言回應關于身份、時間、存在的根本問題。這種路徑與我自己的實踐高度相關。它并非“身份政治”的延伸,而恰恰是對身份政治的反思。在我們之間,存在一種無需言說的默契:無論身處何地,我們始終是自由的人。我們與此地有關聯,但也始終保持距離。

Q:您與河原溫有過長期合作,但這部分經歷鮮有公開資料。能否分享一些與他的交往片段?

A:我們相識于1999年,籌備首屆上海雙年展時。他六十出頭,隨和、有趣且樂于合作。他建議將作品放在幼兒園而非主展廳,作品是由七張《今天》繪畫組成的《純粹意識》系列,意在反映基本性的學習概念。他將畫放進小行李箱送到我家,我直接帶上飛機到上海。展覽很直接:我們在幼兒園掛畫,讓孩子自然地與之相遇。這傳達他對藝術教育的看法:藝術是共處而非教育工具。此次香港展前,我們也將《今天》系列放進上水附近一所幼兒園。我們還合作推進《百萬年》項目。他對新媒體敏感,90年代就將朗讀錄音制成CD,相當先進。2002年的展覽中,我們設置房間讓觀眾聽《百萬年》,創造特殊體驗。河原溫是個幽默的人,既不強調自我,又以自己為尺度丈量世界。他克制又自由,深邃又輕盈,留下的不只是作品,更是一種方法和生活方式。

河原溫1978年12月訪港期間的創作,包括《我遇見》《我去過》《我起床》《我閱讀》《我還活著》與兩幅日期繪畫,以及兩張河原溫在文華東方酒店房間內的相片“河原溫:自由之律,律之自由”展覽現場,大館當代美術館,香港,2025年,攝影/Kitmin Lee ? 百萬年基金會

Q:回到今天的語境,研究者多從藝術史的脈絡討論河原溫——影響因素、創作語言、所處的時代等。從您的個人角度出發,您認為河原溫對今天的藝術創作、對年輕一代,有怎樣的現實影響?

A:這次展覽對我而言,不只是一次策展經驗,更是一種重新認識他的過程。我們過去理解他,大多是從藝術史、概念和結構出發。但這次,我們深入挖掘他的材料,重構他的創作方式,重新觸摸他作為一個“人”的存在。我忽然感到,他不是一個被封存進歷史的藝術家,而是以非常鮮活的方式,重新回到了我們的生活中。

河原溫所建立的系統,是他個人生命與世界的和解方式。我們展示的不只是他的作品,而是他如何以最簡潔、最自律、最安靜的方式,把生活過成了一種思想。他不是通過情緒化的姿態去表達“我是誰”,而是通過每天重復的動作,建構一個完整的世界。

我特別希望觀眾能感受到這一點。為此,我們在每個展廳的空間感、節奏、光線、動線設計上都做了非常細致的安排。我們不是要制造“沉浸感”那樣的消費體驗,而是要讓觀眾進入一種與作品共處的狀態——一種親密的、帶有呼吸感的在場經驗。這也是我想傳達的:觀念藝術之所以重要,不是因為它有一個“觀念”,而是因為它打破了生活與藝術的邊界。河原溫用一種極其細膩、低調、甚至沉默的方式,把這種"打破"落實在最日常的細節中。當你真正意識到這種行動的重量,它已深深嵌入你生活的某個時刻,不再僅僅是作為一件“作品”被觀看,而是成為貼近生活、貼近身體、貼近日常的詩性體驗——一種穿透具體文化、直指人類根本經驗的能力。

所以我想說,這次展覽讓我真正感到快樂。我在其中重新找回了一種單純而深刻的喜悅,像一個觀眾那樣,而非一個策展人。這是河原溫帶給我們的禮物——讓我們在一個動蕩、嘈雜、急速的信息世界中,重新感受什么是“活著”,什么是“存在”。

參考文獻:

[1] Daniel Buren,“A Moment's Footprint”,載于《Guggenheim On Kawara: Silence》展覽文集,2015年,紐約古根海姆美術館。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號