Keywords late Ming Dynasty; Zheng Zhong; Mount Huangshan; landscape painting; Taoist and Buddhist figure painting

現晚明以降,徽州地區人文藝術骎起,如黃賓虹所云:“當時宣歙舊族,收藏宋元明畫,既精且富,晨夕觀摩,咸志法古,非因時習轉移。自此新安一派,遂能高自位置,絕去攀附,不隨吳門、華亭末流歸于澌滅。品貴自立,其在斯乎!”〔1〕然而,舉凡今之研究明清新安畫派者,率多留意名家巨子,若干遺珠璀璨而名聲稍遜的畫家,卻未獲得足夠的重視。譬如晚明人鄭重,就幾乎被遺忘掉了。現階段除了陳明哲《新安畫派畫家藝術活動年譜》一書中有若干鄭重繪事的記錄之外,學界尚無對鄭重其人其藝有深入研究者,至于他對畫史的貢獻及影響,更遑論有公允的評價。從傳世真跡來看,鄭重的畫工之全面,放眼明清亦足稱鳳毛麟角。加之21世紀以來,各大拍賣會上署款為鄭重的畫作不斷出現,競價日趨高昂,其作品被低估的歷史在這一場域率先發生轉變。于是,筆者撰文考述鄭重生平及繪事,以求還原一個較為完整的畫家形象,喚起對于其人其藝的學術價值的重估。

一、鄭重的生平概況和黃山經歷

鄭重,字重生,號千里、無著、風道人、懶重、潭上懶人、天都幻人、寶蓮居士等,原籍歙縣。清初閔麟嗣修《黃山志定本》,對鄭重生平作過簡述。其后,許承堯的《歙事閑譚》和黃賓虹的《黃山畫苑論略》,都照搬了這套文字。《民國歙縣志》亦復制此文,并將鄭重的出生地細化到歙縣的堨田諸鄭。“堨田”即堨田村,處于歙縣西二十里處,臨豐樂水,東距歙縣縣城約十公里,西鄰巖寺鎮。鄭姓在堨田為大姓。“諸鄭”也在歙縣西二十里處,因世祖鄭皤定居于此而得名“諸鄭”。〔2〕2024年,筆者走訪歙西,堨田村居民云諸鄭過去是毗鄰他們的村落,因規模較小,現已并入堨田。諸鄭村還曾有“諸鄭潭”,據《歙縣志》記載,諸鄭潭又名貴溪潭,鄭重曾在此居住,高士趙宧光為之篆額曰“潭上居”,可惜今已圮廢。〔3〕不過,閔麟嗣關于鄭重的記錄還不是最早的,清初黃山慈光寺住持釋弘眉輯刻的《黃山志》,其卷二“凈業”中亦有鄭重的故事,其翔實程度遠遠超過了閔本所述。而且,閔本《黃山志》成書于康熙十八年(1679),而弘眉本《黃山志》成書于康熙六年(1667),閔本里的鄭重故事和弘眉本的多有重復,所以閔麟嗣所錄來源于弘眉本《黃山志》無疑。此外,筆者認為有必要澄清一點,閔氏云鄭重“善畫,丁云鵬推為趙伯駒后身,千里之號遂播海內”〔4〕,而弘眉本《黃山志》原文為:

(鄭重)生而穎異,善丹青,時海陽以善畫鳴,首推丁南羽,一見奇之,曰:是子可授畫家衣缽。歙邑能手汪不伐,亦稱曰:趙伯駒后身也。千里之號,因播海內。〔5〕

由此可見,閔麟嗣所錄“鄭重”資料是對弘眉本《黃山志》的記載做了刪改的結果。汪不伐原名汪建功,畫山水,尤工仕女〔6〕,然而畫史多不見其名。如果把他的名字換成丁云鵬,“趙伯駒后身”這句評價會不會就能產生更大的影響力?畢竟丁云鵬畫名藉甚,海內人以李龍眠比之〔7〕,而且把丁云鵬對作為晚輩的鄭重的認可態度升級成揄揚,同樣有助于提升鄭重的畫史地位。以此揣測,閔麟嗣的刪改似乎不太可能是無意為之的結果。

再看鄭重的活動時間。鄭重的生卒年現已不可考,高居翰云其大約活動于1565年至1630年之間〔8〕,但未說明出處。據休寧人丁云鵬的口吻判斷,鄭重必然比丁氏年輕。已知丁云鵬生于嘉靖二十六年(1547)〔9〕,那么鄭重在1547年后出生是沒有問題的。其現存有紀年的最早作品,是1612年完成的《仿王蒙葛洪移居圖》。至于鄭重活動時間的下限,故宮博物院現藏一幅《十月嶺梅圖》扇面,款署“戊子”,即順治五年(1648),這已是現能查到的畫家最晚的作品。近年來,國內拍賣會上出現一幅水墨絹本《降龍羅漢》立軸,款署“康熙八年己酉九秋 天都懶人鄭重畫”,實屬荒誕,因康熙己酉是1669年,而鄭重離世的時間必然早于1667年。原因無他,只因弘眉本《黃山志》中已經記載了鄭氏去世時的情景。

釋弘眉所錄鄭重生平頗見傳奇色彩,云其早年醉心于書畫,對前賢遺作日摹夜思不知疲倦,遂染上了瘵癥。初恙時,他“寫呂祖像,懸供齋壁,因對像悲懇,愿垂濟拔”〔10〕。于是真的感應到了呂祖現身。呂祖說鄭重要離家修道才能延壽,畫家卻以贍養雙親為由婉拒,也因此沒過多久便亡故了。待出殯時,有位篤信凈土宗的鄉翁在畫家遺體前念誦佛咒,竟使其還魂。還魂后的畫家向身邊人描述了自己在地府獲救的經歷,并改變初衷,一面學習道家運氣之法,一面求呂祖指明修道場所,呂祖授之以“來悟印我”四字。鄭重起初不解何意,直到有一日一位黃山僧人來拜訪其伯父,法號“印我”,而僧師法號恰好又是“來悟”。鄭重遂跟隨印我入黃山,結茅白龍潭上,虔心禮佛。后世姜紹書《無聲詩史》云鄭重“雅好內丹”〔11〕,即熱衷于修道,也應來源于弘眉所述。因為姜氏此書付梓時間晚于弘眉《黃山志》,約在康熙十七年(1678)。而李光暎刻觀妙齋本作為最早的《無聲詩史》刻本,是到康熙五十九年(1720)才問世的。

鄭重自入黃山后,積極參與黃山的道路修建〔12〕,并主動為外地賓客導游〔13〕,還和潘之恒等徽州名流一起定結天都詩社〔14〕。他的丹青之才也很快得以綻放。印我和黃山處士鮑正元共筑蓮花庵,鄭重欣然承擔了壁畫事宜,凡慈尊光明并諸天圣眾之形象,在其筆下無不栩栩如生,令人皈敬。而他和另一位僧人建立的親密關系,將自己的人生推向了高光。這位僧人就是明代黃山開發最大的功臣——釋普門。普門原籍陜西,幼年剃發,遍叩宗師,萬歷三十四年(1606)因夢所感,由五臺入黃山駐錫,最初選址朱砂庵,開法海禪院。整個過程披蓁剃草,糧糗匱乏,自是艱難不小。而鄭重盡力護持,成為普門的重要倚靠。萬歷四十二年(1614),因在黃山的弘佛事業受到了帝室的支持,普門北上京都謝恩,邀鄭重陪同前往。鄭氏繪制黃山圖進奉內廷,得到了明神宗的嘉賞,繼而奉命畫御書蓮華經引首,并為東宮畫扇。皇帝擬聘鄭重為待詔,他卻婉辭返鄉,后復入黃山,精純于凈土宗修行。古代丹青評騭歷來極為看重人品,鄭重的這段經歷無疑給他在畫史中樹立了高人隱逸的形象,如姜紹書評價其為人曰“風儀修潔”〔15〕,清馮仙《圖繪寶鑒續纂》云其“精潔過人,好棲居”〔16〕,李慈銘《郇學齋日記》亦稱“千里人品高潔”〔17〕。其有生之年更收獲了眾多來自文化圈的敬重。例如,錢謙益就曾以自己未能收藏鄭重的片縑零素而表示遺憾。〔18〕又,清初重要的遺民方以智說到自己繪畫所受過的沾溉時,就坦言:“鄭千里告我以法。”〔19〕并將鄭氏所傳畫訣奉為圭臬:“鄭千里常言,礬頭、荷葉、解索、蟹鉗、家數各殊,然貴在生動,不拘又不亂也。”〔20〕

二、流寓金陵相關問題

鄭重在畫史名聲不高的原因是否與他活動范圍囿于徽州一地有關?這倒未必。《無聲詩史》和《圖繪寶鑒續纂》都有鄭重曾經流寓金陵的說法,清代陳作霖《金陵通傳》中介紹江寧人黃虞稷,云其“嘗集龔賢及范璽卿、鄭千里、張隆甫、朱元衛結詩社于秦淮”,也增加了這一說的可靠性。〔21〕如果讀弘眉和閔麟嗣兩本《黃山志》,會讓人誤以為鄭重是在黃山終老,繼而認為畫家流寓金陵的經歷要早于結茅黃山。但筆者發現,鄭重流寓金陵其實是在他人生的后期。例如,徽州婺源人余紹祉曾有《白下訪鄭千里》一詩,詩曰:

帝城佳麗可娛身,卜筑偏能遠市塵。繞屋無非桑柘地,閉門盡絕利名人。

一家學道龐居士,八口躬耕鄭子真。黃海奇峰三十六,故園幽夢往來頻。〔22〕

“白下”和“金陵”一樣,是南京古稱之一。由上可知,鄭重是舉家遷居到金陵的。又,方以智《流寓草》卷六中有詩名《同鄭超宗、楊龍友、姜開先、顧不盈、吳次尾、李小有、鄭千里諸客赴范太濛先生畫社分得三江》,此次雅集后方氏作《天柱峰圖》以補社冊。后又“同超宗、千里、完德觀吳充符珍藏大癡畫”。〔23〕這些都發生在崇禎十一年(1638),這一年方以智就停留在金陵,正好確定了鄭重活動的地方。此外,20世紀程琦《萱暉堂書畫錄》著錄的鄭重作品《江山勝覽圖》,亦可證明畫家晚歲確實定居在金陵。因其畫末有其自識云:

萬歷戊午,吾友汪汝開館予家山書屋,讀書之暇,靜憶數十年來所師前代名賢,落想運筆之法譜之。此卷凡數載未就,既值四方多事,吾普門師授記擇地而避,因久寓白門。迨崇禎壬申秋,始家桃葉溪上,課兒藝圃,以適余年。乃理舊業而足成之,聊寄予生平山水間意。頃太師六翁魏上公,寔予南來之萬間廈也,見此愛玩不已,遂厚贈歸之。噫,公所蓄先世之縹緗玉軸幾千卷,此卷未知于昔賢何如?然予半生筆墨之緣誠得所歸矣。戊寅四月天都鄭重記。〔24〕

萬歷戊午是1618年,崇禎壬申是1632年,戊寅則是1638年,“白門”即古南京城“宣陽門”的俗稱。大約1628年,鄭重就已經流寓到了金陵。湖南省博物館今藏鄭重《山水》一幅,上有其自題詩并跋,云:“戊辰夏五,鄭重墨戲……滿字道兄屬余作白日掩前扉圖,圖成,賦此博笑。”〔25〕戊辰即崇禎元年(1628),而“滿字”即金陵畫家鄒典,其子為“金陵八家”之一的鄒喆,清代秦祖永《桐陰論畫二編》對鄒典父子均有記載,云鄒典曾“賦《白日掩荊扉》以見志”〔26〕,正合鄭重跋語。且鄭重題詩中還有“幸亦與君同癖好,可能容我共徘徊”之句,恰好證明這一年夏天鄭重已經和鄒典訂交并時相往還。而到了1632年,他又搬到桃葉溪定居下來。桃葉溪未詳是何處,但金陵秦淮河一帶有桃葉渡,系知名景點,明天啟年間朱之蕃編撰《金陵圖詠》,就曾將“桃渡臨流”列入其中。桃葉溪或即桃葉渡?而此作的贈予對象“太師六翁魏上公”,據卷后程琦的跋文介紹可知其人乃明代開國元勛徐達的后裔徐弘基,字紹公,號六岳,襲封魏國公,官至太師、南京守備。〔27〕其身份更是為鄭重晚歲活動于金陵地區提供了有力佐證。而畫家的筆墨能進入這位勛貴的視野并受到青睞,也反映了其現實生活并不見得可以做到遠離塵寰,所謂的“閉門盡絕利名人”只能是作為處士的一種精神理想。至于為何晚年要離開家山,筆者認為有兩點原因:一是一家八口的生計問題,不是在黃山敬奉佛事可以回避得了的。鄭重有技藝傍身,而金陵向來是富饒之地。晚明時期,金陵和徽州兩地文化圈中人往來頻繁,鄭重前往南都以藝治生是較為合理的選擇。二是《江山勝覽圖》自識似已道出了原因,即“四方多事,普門師授記擇地而避”。但對于喜歡棲隱避世的人來說,幽深峻極的黃山難道不是最理想的世外桃源?深究其里的話,四方多事,所指又為何事?筆者猜測,是否指天啟年間那場震動全國的黃山大獄案?

關于此案,《明史》《明史紀事本末》《啟禎兩朝剝復錄》《三朝野記》《癸巳存稿》《寄園寄所寄》等史籍均有不同程度的記載。而以民國程演生《天啟黃山大獄記》記錄最詳。究其梗概,事主吳養春出身歙縣溪南,祖上以鹽起家,資財雄厚,甲于江南。吳家有一位同宗后輩吳孔嘉,與養春有私怨。天啟五年(1625)春試,吳孔嘉高中探花,授翰林院編修,此后和魏忠賢攀上了關系。養春又有一家仆吳榮,曾作奸犯科,事發后潛逃北都,也投靠到魏珰門下。二吳因為都視吳養春為仇敵,所以前者嗾后者向東廠告發吳養春,誣其“為富不仁,一向交結縉紳,霸占黃山,砍伐樹木貨賣,年久獲利何止數十萬兩。……近因大工肇興,采取黃山木材應用,養春膽敢遣家丁文節,到京打點,停侵采木意旨”〔28〕。于是天啟六年(1626)十二月,魏珰矯旨命工部營繕司主事呂下問前往徽州追繳“贓銀”,吳養春父子等人被押送京師,“坐贓六十余萬”,拷死于獄中,萬春妻汪氏也投繯而死。但案情并未就此結束,呂下問刑苛網密,株連蔓延,吳之族黨親鄰無不罹其兇毒者。〔29〕一時民怨沸騰。最終在天啟七年(1627)三月初,巖寺街上萬市民以“殺部安民”為旗號沖擊察院,縱火焚燒了呂下問的居所,呂氏倉皇逃遁,縣令倪元珙出面勸慰才止息民憤。這一事件禍及淮揚、仁和、錢塘等地,影響惡劣。〔30〕崇禎皇帝即位后鏟除了魏忠賢及閹黨勢力,終止了此案,將呂下問、吳孔嘉撤職,處決了吳榮。然而吳養春已家破人亡,徽郡民生經濟遭受重大破壞的事實已無法挽回。鄭重的故鄉堨田毗鄰巖寺僅三里許,當時“坐累至破家者甚多”〔31〕,那么他的家族有無可能也被卷入這場風波?如果只是為鬻畫謀生,大可不必舉家搬遷。在此我們不妨再看看另一則史料:

鮑正元,字元則,歙人,性高邁,絕俗,不屑家人生產,嗜經史,兼涉釋道二藏,嘗筑蓮花庵于桃花澗上,與僧印我及鄭重、郝璧諸人結社參禪,鼎革后落發為僧,法名真休,以曩置黃山諸產,悉歸慈光常住,寓金陵時,為母作拜梅庵吉祥寺中。〔32〕

鮑正元號西華居士,與鄭重志趣相投,且在黃山有著深厚的交誼,兩位居士在人生后期共同選擇了流寓金陵,這是否也能夠反映出當時黃山確實產生了讓他們不得不離開的問題?此外還有一點值得注意,那就是吳養春和普門和尚的交情也非同一般,據志乘記載:

黃山巒巘,多公(吳養春)世業,矢愿獲構高僧,以開山功德主為己任。適劉圣麟侍普門和尚謁公于畸莊,語投心契。又有吳長庚,備述普門行愿,且語公曰:先生開山需人,普門精修需地。以地畀人,彼此相成,此其會矣。公因二子感發,檀施愈堅。萬歷丙午,入山卜吉,獲朱砂庵舊址,出值與祥符僧本竺,創禪堂諸屋。雖慈光錫額,后邀宸寵,而經始之烈實先生嚆矢也。〔33〕

萬歷丙午即萬歷三十四年(1606),也就是說那時起,普門、吳養春、鄭重等人就以黃山及佛教為背景結成了親密的關系網。也正因為此,二十年后,當吳氏一家突遭橫禍的消息傳入普門耳中時,才有了和尚囑咐鄭重要擇地而“避”的故事。要避的是什么呢?應該就是株蔓殘酷的案情。畢竟,鄭姓在歙縣也屬于望族,不舉家遠徙就有受牽連的危險。此條邏輯初步成立,但囿于鄭氏并相關家譜資料欠缺而考證未詳,故而只能暫獻芻蕘以待高明。

三、山水畫創作

鄭重的繪畫修養是全面的,不同題材和媒材都能駕輕就熟。據清初歙縣人佘華瑞的回憶,巖寺鎮的萊園內有文漪軒,軒內左右分四壁,一繪蒼松,一寫修竹,一畫遠山,一圖滄海,皆為鄭千里筆。軒后有雪洞曰缽緣居,千里寫大士像,生致靈動,神趣超妙。趺坐相對時,覺有拈花微笑之意。〔34〕國內外現存可以確定為鄭重真跡的作品有29件左右,若先觀察鄭氏的山水畫,則其中可被視為山水題材的有14件,還有一件版畫形式的山水圖。筆者認為,他的山水畫具備三點重要的意義。

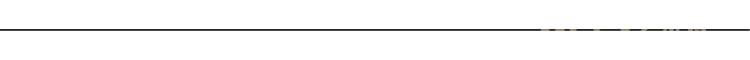

首先,于宣傳黃山有先導之功。現今黃山的國際影響力有目共睹,但在晚明以前,因其深處徽州山區,交通不便,山勢險難,所以長期乏人問津,就連本地的畫家都很少有描繪。現存最早的黃山圖是元人冷謙的兩幅山水軸,今藏于臺北。雖云“黃山”,但兩幅作品對有人煙的近景的描繪明顯更重于遠景的黃山群峰。明嘉萬年間歙縣人鄭九夏所作《鄭村十二景圖》,今藏于安徽博物院,其中第九幅“黃山積雪”,畫面失之空渺,很明顯畫家也未能對山景抵近觀察。至于明天順六年(1462)程孟重刻北宋本《黃山圖經》,以及明萬歷三十五年(1607)王圻父子所編《三才圖會》中的黃山圖,山峰也是如同矛戟樹立而無縱深的層次,程式化的痕跡非常嚴重。萬歷年間休寧人汪廷訥刊長卷版畫《環翠堂園景圖》,圖末也刻繪了黃山的形象,但仍未能展開細節刻畫,致使黃山形象的符號性遠大于現實性。〔35〕基于這一背景,便不難認識到鄭重描摹家山的意義。明崇禎六年(1633),浙江人何鏜輯《天下名山勝概記》,其中“黃山”一圖就是由鄭重所筆(圖1)。此作為全景式構圖,主峰赫然當中,巍峨方整,群峰參差環簇于左右,霧靄滃郁于山谷之間,前景有寬闊的溪流,棧橋、樓觀寺院,形成完整而豐富的景觀。和過去的黃山圖相比,鄭重此作一是在寫實性上取得了突破,黃山迥出地表,以巖石為體膚,以蒼松為毛發,以云氣為衣裳的特點都表現得很傳神;二是向外界宣告了黃山可游可居的價值,并非如前人描繪得那么虛緲難攀。三乃因他信佛,又和普門和尚交厚,所以此作是把普門創建的慈光寺作為核心呈現在畫面中的。〔36〕這又具備了黃山佛教發展的史料意義。之所以有這些長處,就在于鄭重曾長期棲居黃山。這件作品的墨稿雖然不存,但以書籍插圖的形式存在更具傳播優勢。晚明時期,江南地區旅游之風盛行,晚明文人耽于山水,好游成癖。〔37〕《天下名山勝概記》這樣的圖書助推了旅游之風,鄭重的黃山圖隨之成為當時黃山宣傳最新的標準圖像。入清以后,徽州地區陸續出現了釋弘眉本、程弘志本、閔麟嗣本、張佩芳本四部《黃山志》,無一例外都翻刻了鄭重的作品。甚至到了光緒二十一年(1895),上海人沈錫齡輯《天下名山圖詠》,其黃山一圖仍然是據鄭重的圖仿制而成,足見這幅版畫的影響力。

圖1 [明] 鄭重 黃山圖 明代書籍插圖 1633

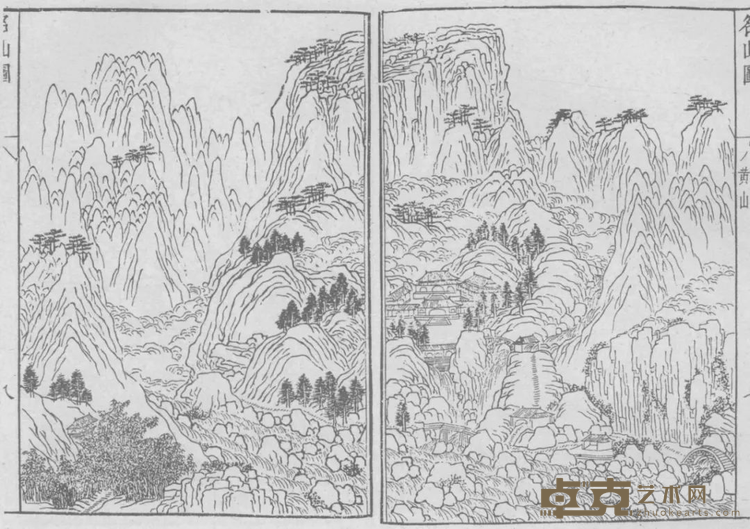

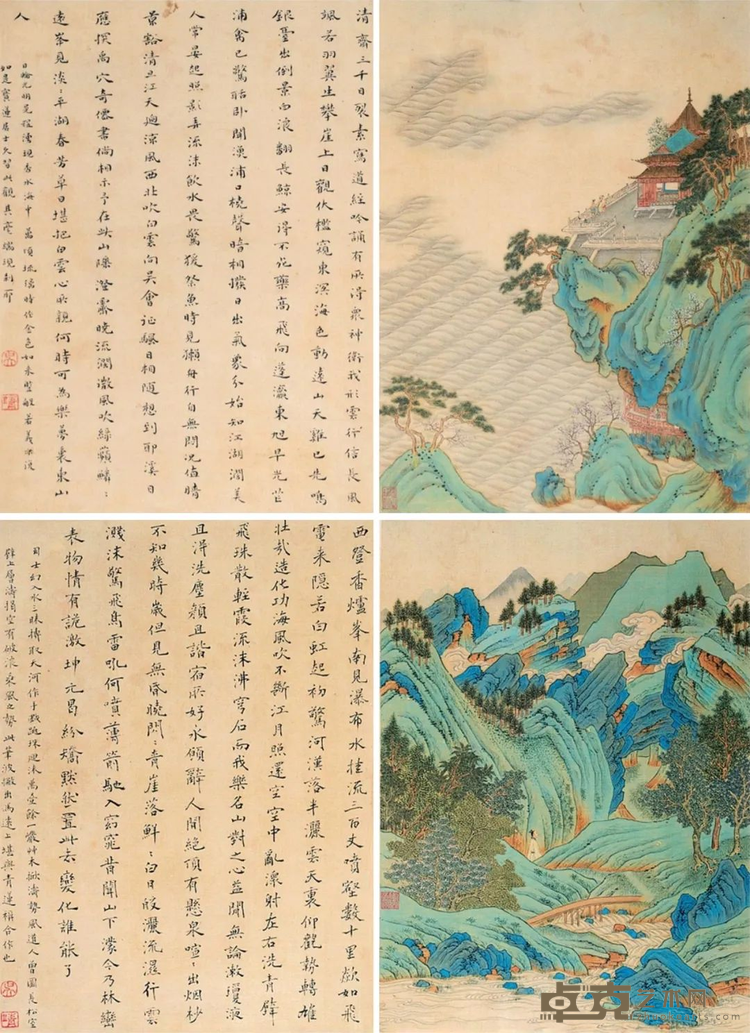

其次,在畫面形式上,鄭重的山水畫是徽州地區關于宋元筆墨圖式傳承的代表。安徽博物院現藏有他的一幅《云澗林壑圖》軸(圖2),為淺絳設色。此作筆法松動,多用淡墨橫點,樹木疏秀,山體圓渾,是典型的運宋人丘壑而澤以元人筆墨的作品。不僅如此,鄭重的筆墨修養非常廣博。臺北故宮博物院也有他的一幅《葛仙翁移居圖》,題署“仿黃鶴山樵筆”(圖3)。畫面中確實用王蒙標志性的焦墨苔點和綿密的皴染,堆塑出渾厚的山巒,營造出蒼莽的氣象,并且在構圖上也融通了王蒙縝密復雜的風格。而故宮博物院所藏其《仿董巨山水》,則又是一種逸筆蕭散、簡淡天真的風貌。若再看同藏于故宮博物院的《龍舟競渡圖》,則又會為他高超的行家筆法所吸引,這幅青綠山水賦色秾麗而不俗艷,刻畫工致而又不失古雅,無愧于趙伯駒后身的美譽。概言之,他是山水畫史上難得的兼善文人筆墨和行家技巧的高人。

(左) 圖2 [明] 鄭重 云澗林壑圖 紙本設色 124×31.5厘米 創作時間不詳 安徽博物院藏

(右) 圖3 [明]鄭重 葛仙翁移居圖 紙本設色 135.8×29.1厘米 1612 臺北故宮博物院藏

最后,在思想內容上,鄭重的部分作品可被視為明清隱逸文人畫的范本。例如《江山勝覽圖》(圖4),其內容實際上更像是畫家晚歲生活及理想的寫照:山巒逶迤,水岸迤邐,樹林茂密,巖穴清幽,群鹿躑躅,高士寄傲。農田開在山坳,牧童騎牛悠閑而過。屋舍臨水傍山,有五柳掩映,雖然樸實無華,卻是籬笆果園,前廳后樓,收拾得素雅整潔,婦孺樂在其中。山中深處,更有位居士,靜坐蒲團,澄心寂照,面前不遠處的石案上,供奉著觀音的金身塑像和一捆卷軸,可能是經文,也可能是畫作。這位居士儼然就是鄭重本人的形象。在筆者看來,鄭重的這幅長卷勝在充實而非空虛的文人墨戲,也不是矯揉造作的院體山水。沒有經歷真正的隱居生活和與之相應的寧靜內心,是畫不出這樣真實可信的人間桃源的。又如現藏于故宮博物院的《寫夢圖》,畫面繪一蓬舟泊于岸邊,舟中有兩位文士對坐敘話。坡岸上枯槎隨風搖曳,水面上波濤起伏,秋意蕭瑟。據詩跋可知,此畫源自鄭重收到了友人裴如的來信,信中裴如說夢見自己路過鄭重過去所居住的諸鄭潭邊,于是向鄭重描述了秋天潭上的風景。這便觸動了畫家的鄉愁,故作此圖寄贈友人。畫中雖未交代時間,但鄭重當時應已處于流寓金陵的暮年。隱逸的生活方式固然是其自我選擇,但自白中的落寞與無奈也難以掩蓋。這種矛盾的心境表現為感傷氣息濃郁的畫境,與很多標榜逍遙自適的文人山水畫圖景相比,反倒顯得獨具一格且真摯感人。

圖4 [明] 鄭重 江山勝覽圖 紙本設色 27.5×406厘米 1638 私人藏

四、道釋人物畫創作

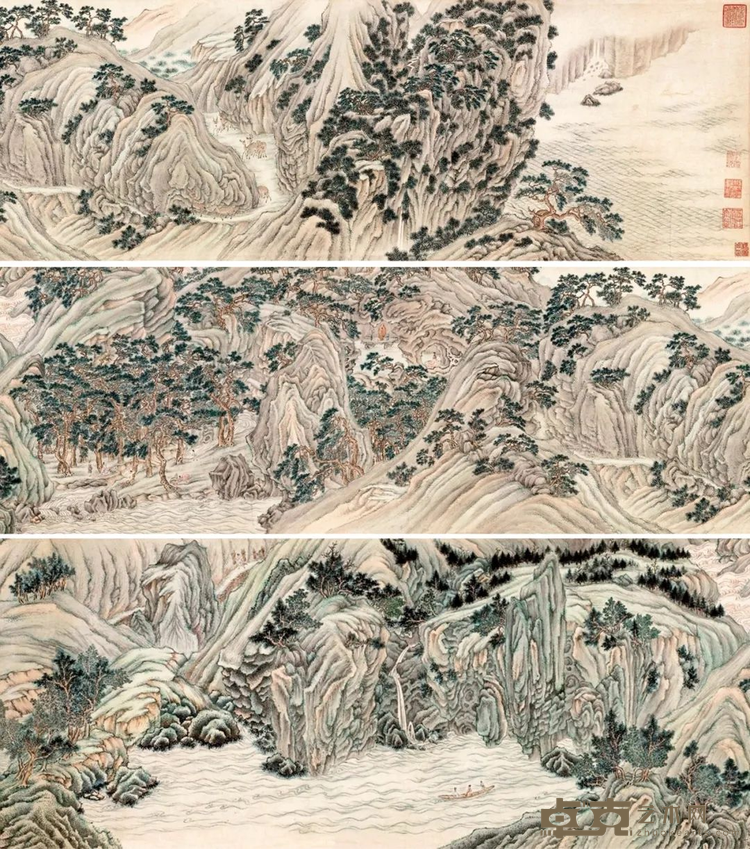

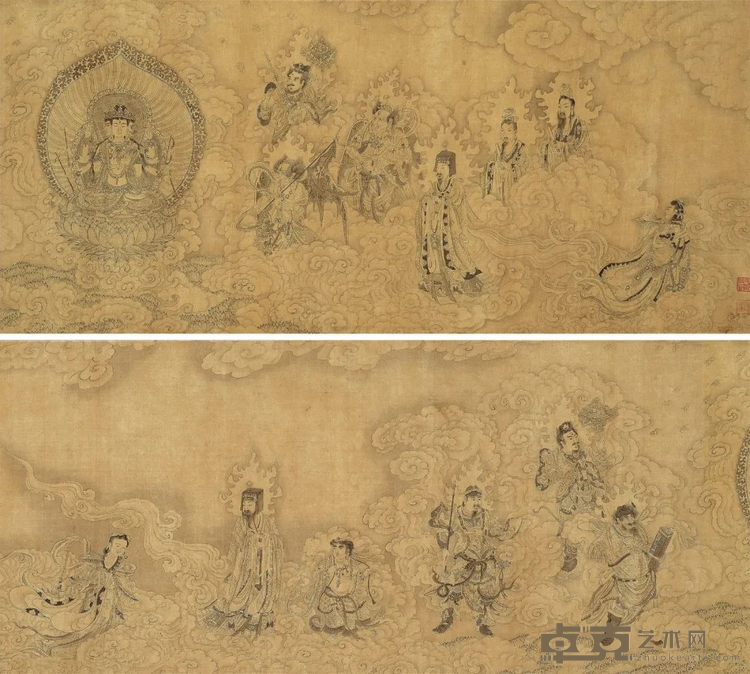

清初畫家黃鉞在康熙辛亥(1671)、壬子(1672)間,游歷歙縣豐溪的仁義禪院,獲睹寺院殿壁上鄭重繪制的觀音二十四相,贊嘆之余聯想起杭州凈慈寺和江寧大報恩寺中,亦有鄭重所作觀音并諸天畫像,極盡莊嚴之致。又,據錢謙益所記,天臺宗三十一祖蕅益智旭大師也曾請鄭重為其繪制凈土十八祖畫像。〔38〕足見鄭重生前畫佛的影響力,已經拓展到了整個江南地區。晚清京官李慈銘在日記中記錄自己曾在廠市購得鄭重的一幅著色阿羅漢長卷,云此卷“如來在高坐,羅漢百八人各見神通,游戲侍者十余人,前列巨象,負寶瓶其間,殿宇參差,竹樹茂密,設色極為秾。……卷首有黃石齋(道周)書法界莊嚴四大字,裝裱華整”〔39〕。其畫面之恢宏令人神往。現存若干幅道釋題材的巨制,規模雖不及李氏描述的這件,但也能夠幫助今人認識到鄭重駕馭大場面的精湛技藝。如現藏于香港中文大學文物館的《摩利支天圖》長卷(圖5),全長逾三米,用白描描繪出31個宗教人物形象,融匯了佛教和道教兩套圖像的傳統表現形式。而且線條婉轉,細節豐富,是古代民間畫工技法和李公麟式文人白描完美結合的范例。又如現藏于美國大都會藝術博物館的《搜山圖》(圖6),全長逾十米,表現二郎神搜山降妖的情節。按清末收藏家端方所書畫跋的說法,此作不在元人丁野夫之下,勾勒設色均從唐人入手,與吳道子可稱儔匹,與莫高窟壁畫幾疑同一手筆。〔40〕小尺寸作品也不乏精彩之作。如臺北故宮博物院藏《十八應真像》冊頁(圖7),圖繪十八羅漢,神情生動傳神,動態各異,背景煙云滃滃,墨色虛靈,誠可謂筆具神完。那么,鄭重的藝術風格是否有衣缽傳承呢?答案是肯定的。清初畫家方維,字爾張,其仙像山水就是師法鄭重,只是稍加流動。而歙縣人凌畹,字又蕙,又是方維的弟子,有出藍之譽,其藝術后來大行于淮揚。〔41〕此外鄭重的長子鄭完,字完德,次子鄭全,字全德,女婿汪應健,字乾若,也都繼承了家學,精通于山水佛像。〔42〕

圖5 [明] 鄭重 摩利支天圖(局部) 絹本白描 30.6×306厘米 1641 香港中文大學文物館藏

圖6 [明] 鄭重 搜山圖(局部) 紙本設色 30×1093厘米 創作時間不詳 美國紐約大都會藝術博物館藏

圖7 [明] 鄭重 十八應真像 冊頁(部分) 紙本設色 28.5×22.8厘米×2 創作時間不詳 臺北故宮博物院藏

不過,對鄭重道釋人物畫的評價也并非都是贊譽。清初周亮工認為:

畫家工佛像者,近當以丁南羽、吳文中為第一。兩君像一觸目,便覺悲憫之意,欲來接人。折算衣紋,停分形貌,猶其次也。陳章侯、崔青蚓,不專以佛像名,所作大士像,亦遂欲遠追道子,近踰丁吳。若鄭千里輩,一落筆便有匠氣,不足重也。〔43〕

周亮工作為明末清初卓有影響力的書畫鑒賞家,無疑有著較高的品評權威。其為人好士憐才,“以獎勵人材為急,即一枝一萟之士,惟恐其淹沒不傳”〔44〕。因此這一論調不太可能是出于偏見。筆者以為,周氏看輕鄭重佛畫的原因大抵在于:其一,丁、吳二人俱年長于鄭,且在文化圈中地位較高。作為徽州前輩的丁云鵬既是鄭重的學畫對象〔45〕,又先于他皈依佛門。而吳彬在萬歷年間曾授官中書舍人〔46〕,與江南文人過從甚密。曾任南京禮部右侍郎的葉向高都曾為其詩集《枝隱菴詩集》作序。狀元焦竑亦曾為吳彬在南京棲霞寺創作的《五百阿羅漢》畫作上題贊,稱其詞翰、書法和丹青為:“高步一時,無慚三絕。”〔47〕董其昌亦稱贊吳彬曰:“有貫休之古而黜其怪,有公麟之致而削其煩,可以傳矣。”〔48〕既然吳彬晚歲也活動于南京地區,那么鄭重從他那里取經也并非無可能。對此,長期活動于南京一帶,對金陵繪畫圈極為熟悉的周亮工自然就傾向于用貶低后輩的話語來抬高前輩。至于陳洪綬和崔子忠,前者幾乎是周亮工在繪畫圈交誼最深的人,早在天啟四年(1624),周亮工尚是少年時,就已與陳洪綬在浙江諸暨訂交。〔49〕后者也是周氏極為感興趣的對象,原先他就曾用心記錄錢謙益為其口述崔子忠在北京隱居的事跡。崔氏孤傲,不喜交游,周亮工也許在高中進士以后仍未能與之結識,但后來還是把崔氏生平高行寫進了《因樹屋樹影》第五卷,足見其對這位畫家的仰慕。概言之,論畫外因素,鄭重在周亮工的心目中無論如何也排不到丁、吳、陳、崔四人前面。

其二,僅佛畫本身而言,丁云鵬、吳彬的創作總體上經歷了早年精工細膩、后期粗豪放逸的過程。鄭重的細筆佛像不輸丁、吳,然而粗筆作品卻極為少見。而周亮工的品評觀念,在一定程度上是對董其昌畫學思想的追隨,認為“刻畫細謹,是為造物役者”〔50〕,一如董其昌評價丁云鵬中歲以后粗筆佛畫,曰“畫中有禪”“如杜陵入蜀以后詩”云云。〔51〕鄭重的佛畫基本都是走刻畫纖巧這一路,所以被周氏視為有匠氣也就不足為怪了。同時,周亮工又格外看重畫家的個性,他曾對龔賢、鄒之麟、姚允在、姚若翼等有獨創性的畫家極力贊賞,認為“不規于古人,此所以更勝于古人”〔52〕。晚明至清初的文藝圈貴奇尚氣,如湯顯祖就曾云:“天下文章所以有生氣者,全在奇士。士奇則心靈,心靈則能飛動,能飛動則下上天地,來去古今,可以屈伸長短生滅如意,如意則可以無所不如。”〔53〕人物畫也正是由丁、吳、陳、崔這幾位畫家為代表,掀起了一股變形主義的創作潮流。鄭重雖然很有可能從丁云鵬和吳彬處取法,卻并未效仿他們后期焦墨粗筆而又古拙奇崛的畫風,游離于“奇氣”潮流之外,這在以精英自居的周氏眼里看來就未免保守了些。

五、作品傳世情況

(一)有紀年作品

(二)無紀年作品

圖8 [明] 鄭重 一指華嚴圖 絹本設色 144.5×81.2厘米 創作時間不詳 臺北故宮博物院藏

(三)著錄作品

1. 清金瑗《十百齋書畫錄》錄《鄭重入定佛》一幅,曰:“庚戌夏五日,法王子,鄭重敬寫。鄭重之印,釋名無著。右畫紙本墨筆,巉巖層累,滿布煙云,一佛閉目跏坐于石穴中,山石極繁而佛像極簡,此懶公著意之筆,高一尺六寸,寬一尺三寸。”〔63〕

2. 清汪淮等撰《明清畫錄雜鈔》錄《鄭千里雪景》紙本小軸一幅,上題:“急風吹雪正彌漫,客子幽尋不畏寒。知有逸民空谷里,擁衾高臥似袁安。重生。”〔64〕

3. 清法式善《存素堂文集》卷三錄《鄭千里揭缽圖》一幅,曰:“右揭缽圖,款署鄭重。考重字千里,歙人,流寓金陵,好棲居,日事香茗,善寫佛像,必齋沐而后舉筆。余嘗見其乞丐圖,曾倩荊溪潘大鯤摹之。此卷韶秀,中饒堅凝之致,所謂是一是二,即色即空者乎?”〔65〕

4. 清《秘殿珠林續編·乾清宮》錄《佛像圖》一幅,記曰:“畫極樂世界,一佛二菩薩,佛光中現億萬化身,寶樹妙蓮,諸天環列,款極樂人鄭重敬寫,鈐印一,‘即佛即心'。”〔66〕

(四)存疑作品

1.《黃山圖卷》,絹本設色,署“崇禎乙亥秋七月天都鄭重寫于青溪幻所”,現藏于上海博物館。〔67〕

2.《農人稼取圖卷》,絹本設色,署“甲辰秋月”,現藏于上海文物商店。〔68〕

3.《弘仁、鄭重、程功、徐允新、柯亭等》書畫合冊,絹本、紙本設色,現藏于安徽博物院。〔69〕

4.《山水圖冊》一開,絹本設色,現藏于安徽博物院。〔70〕

按勞繼雄先生的觀點,上述作品不等于贗品,而有可能是真跡,只是畫面稍差,有待再次審定。此外,爬梳2003年至2024年國內外拍賣會作品,落款為鄭重的總共超過50幅。其中必有真跡,贗鼎之作亦必不少。例如嘉德2015秋拍上出現的《青綠山水》冊頁十二開(圖9),幀幀出彩,其構思絕妙、深秀靡麗處不遜仇唐,且每幀圖左都有鄭重同時代人吳靖所題詩文,多次提及此冊為“風道人”“寶蓮居士”“老鄭”所作,“風道人”可與臺北故宮博物院藏《仿王蒙葛洪移居圖》中的“風道人”鈐印相互印證,“寶蓮居士”可與故宮博物院藏《十八羅漢渡海圖》扇面中的題款相互印證。吳靖詩文昭明其與鄭重交情甚密,更對鄭重才華嘆賞備至。故此作系真跡無疑。反面例子如中鴻信2023秋拍上的《風雨歸舟圖》立軸,雖有吳湖帆的題簽和印文背書,但款識為“嘉靖丁卯秋八月 千里鄭重作”,嘉靖朝沒有丁卯,結合本文前面關于鄭重生年的推斷可知系偽作無疑。不過,偽作的出現恰能從側面反映出鄭重在畫史中的實際影響力,以及現今藝術市場開始重視其價值。此外,根據可靠的作品可以總結出兩條規律:一是鄭重在寄贈友人的作品中,往往習慣用“某年某時寫,似某某詞宗(詞兄、詞丈)”這樣的題款形式,如嘉德2020年秋拍上出現了一幅《臥松圖》扇面,題識曰:“庚午仲秋月寫,似蹇叔詞丈,鄭重。”〔71〕又如嘉德2023年秋拍上的一幅《翠微仙閣圖》扇面(圖10),上署:“翠微仙閣,丁卯夏五寫,似超宗先生詞宗,懶重。”〔72〕這種題款不僅符合晚明文人書畫圈的風尚〔73〕,更有鄭氏的標準件可供參照,如故宮博物院藏《品古圖》扇面,上署:“丙戌冬十一月寫,似裕翁先生詞宗,鄭重。”〔74〕二是鄭重的題款書體略顯拙樸,以小楷居多,畫題偶用小篆。常用印鑒為一枚“千里”朱文長方印。

圖9 [明] 鄭重 青綠山水 冊頁(部分) 紙本設色 每頁21×22厘米 創作時間不詳 私人藏

圖10 [明] 鄭重 翠微仙閣圖 金箋設色 17.5×55厘米 1627 私人藏

結語

1935年,黃賓虹發表《新安派論略》一文云:“新安畫家,前乎漸江者,為丁南羽,鄭千里。”〔75〕將鄭氏列于李流芳、程嘉燧等名賢之前。然而,此后新安畫派研究成果迭代不窮,鄭重這位先驅的名字卻幾乎湮沒。筆者愚見,論畫道釋人物,鄭重與同時代的丁南羽、吳文中、陳老蓮、崔青蚓四家相比,奇特固不足,馴雅則過之,謂之雁行并無不妥;論畫山水,則宋明院體、元人寫意,江山巨制,汀洲小品,他無不精通,又能獨辟靈境,推其為新安地區的佼佼者,平視吳門和松江的一眾好手也是沒有問題的。據吳其貞《書畫記》可知,晚明時期趙千里的真跡在徽州流傳甚多,鄭重生前親睹過這位宋代大師的手筆。既然易字“千里”,說明他是有自信要在繪畫界擎起一面大旗的。另外,從其經常在畫中題署“天都鄭重”這一點來看,他還是最早有意識要為家山代言的畫家,后世“天都派”和“黃山畫派”這兩個概念的提出,也都不應忽略他的存在。〔76〕丁云鵬、吳彬生前有董其昌為之稱頌,陳洪綬、崔子忠背后也有周亮工不懈揄揚,而鄭重終其一生都未能得到一位頂級士人的護持,身后落寞,良有以也。筆者考析至此,難免不為之惋惜。這位佛骨道心的畫家,無愧于“千里”之名,理當在中國畫史中享有重要一席。(本文為2024年教育部人文社科規劃基金項目“明末徽州遺民畫家交游圖像敘事研究”階段性成果,項目編號:24YJA760139)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號