陳琳琳|第三個東坡:文士典范的視覺想象與形塑

日期:2025-04-02 15:20:06 來源:美術雜志社

資訊

>陳琳琳|第三個東坡:文士典范的視覺想象與形塑

摘 要:“東坡懿跡圖”選取蘇軾各個人生階段的重要事件,以連續畫面的形式展現了蘇軾跌宕傳奇的人生歷程,為蘇軾研究提供了新的材料與視角。明清畫家參考蘇軾本人撰述及其同時代的史傳、年譜等可信度較高的文獻資料,對蘇軾生平事跡進行篩選、提煉與視覺重塑,使得“東坡懿跡圖”兼具紀實功能與審美價值。在藝術構思和表現手法上,“東坡懿跡圖”受到同時期通俗敘事藝術的影響,積極呼應了晚明“東坡熱”的文化風潮。將“東坡懿跡圖”置于文人事跡圖的創作傳統中,對照同期盛行的“淵明事跡圖”,亦可明確“東坡懿跡圖”是關于文士典范的一種理想化演繹。這是有別于歷史典籍與民間故事的另一想象路徑,或可從中找尋到“第三個東坡”,以拓寬我們對于蘇軾接受史的既有理解。

關鍵詞:蘇軾;東坡懿跡圖;文人事跡圖;形象塑造

蘇軾及其生平事跡是中國古代繪畫的常見題材。歷代畫家廣泛取材于正史、筆記傳說與民間故事,將蘇軾的人生行跡與詩意日常形諸畫筆,創作了大量兼具藝術價值與史料價值的“東坡故實圖”。這批繪畫作品連接著蘇軾的政治角色、書齋日常、情感生活與社會交際等多重面向,不僅展現了蘇軾真實的生活細節、獨特的性格志趣和豐富的精神世界,還折射出蘇軾其人其事在后世的接受與傳播狀況。關于蘇軾形象的塑造與流傳,最經典的論斷莫過于王水照的“兩個東坡”之說:“在中國,有兩個蘇東坡,一個被寫在各種史冊上,一個活在民間故事、傳說中。”這一說法主要聚焦于文字領域,無論官方的歷史典籍,還是民間的故事傳說,均以文字語言作為蘇軾形象的傳播媒介;晚明以降大量涌現的“東坡故實圖”則表明,圖像憑借著線條、色彩等更為直觀的造型語言,為蘇軾及其事跡的傳播提供了另一種可視化載體。或許可以說還有“第三個東坡”活躍在歷朝歷代的繪畫作品中,值得我們去發現與探索。具體而言,“東坡故實圖”主要有兩類表現形式:一類是單幅形式的人物故事圖,聚焦蘇軾的某個典型事件或生活片斷,取材較零散,僅捕捉與定格蘇軾生命中的吉光片羽。另一類是由連續畫面組成的事跡圖,一般題為“東坡懿跡圖”,通過篩選與描繪蘇軾各人生階段的重要事件,較完整地呈現其跌宕起伏的生命歷程。這類作品將蘇軾的諸多生平事跡納入表現范圍,更集中地展現后世畫家構想蘇軾形象的多重維度與不同路徑。本文重點考察“東坡懿跡圖”這一題材類型,以現藏北京故宮博物院的李宗謨《東坡先生懿跡圖》為中心,探討蘇軾形象如何經由后代畫家的視覺想象與塑造,逐漸成為中國古代文士的一種神圣典范。

從文獻著錄看,“東坡懿跡圖”最早見載于明代袁中道的《游居柿錄》,袁中道稱其親見“趙孟頫筆《坡仙懿跡圖》”一幅。近人鮑少游也記錄過一幅“趙孟頫人物手卷《東坡先生懿跡圖》”。以筆者所見,留存至今的“東坡懿跡圖”,較可靠的作品有三種:明李宗謨《東坡先生懿跡圖卷》,清鄒一桂《東坡懿跡圖冊》,清陳政《東坡事跡圖冊》。日本學者古原宏伸的專著《中國畫の研究》引用了一件禹之鼎款《蘇東坡事跡圖》手卷,藏所不明。《中國古代書畫目錄》另著錄一件款署“黃盛”的《東坡事跡圖冊》,經學者考證為清人黃慎之作,“東坡事跡圖冊”的題名系后人所加,僅“東坡坐寐”“東坡禪友”二開圖繪蘇軾逸事。此外,近年藝術品拍賣市場上還流出過俞樾題引首、程萬里所摹《東坡仙跡圖》手卷。綜合文獻與實物兩方面的情況,“東坡懿跡圖”的創作活動,大抵是自晚明開始興起,至清代逐漸流行開來。面對蘇軾這樣一位資料極為龐雜的創作對象,明清畫家如何在有限的視覺空間內,對其跌宕起伏的人生歷程予以創造性還原?他們究竟如何篩選與提煉蘇軾的諸多傳聞逸事,使之成為入畫的素材?作為特殊的讀者群體,畫家對蘇軾事跡的剪裁與描繪,以及對其人物形象的視覺塑造,又折射出何種獨特的價值取向與審美追求?不妨以李宗謨《東坡先生懿跡圖》(圖1)為例加以考察。左右滑動查看更多

圖1 李宗謨《東坡先生懿跡圖》絹本水墨

27.2cm×362.5cm 明代 北京故宮博物院

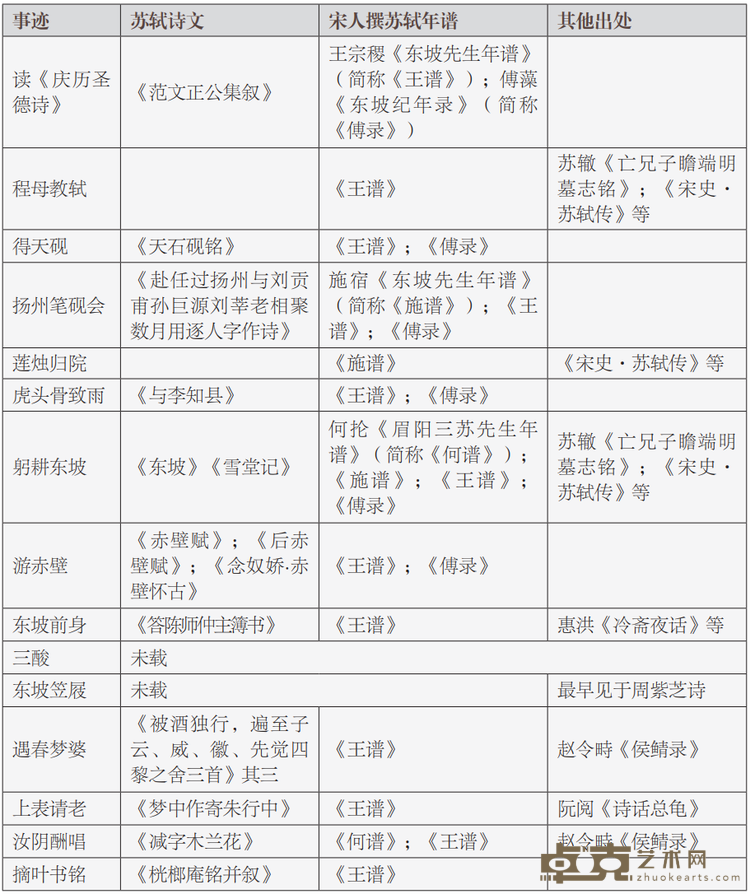

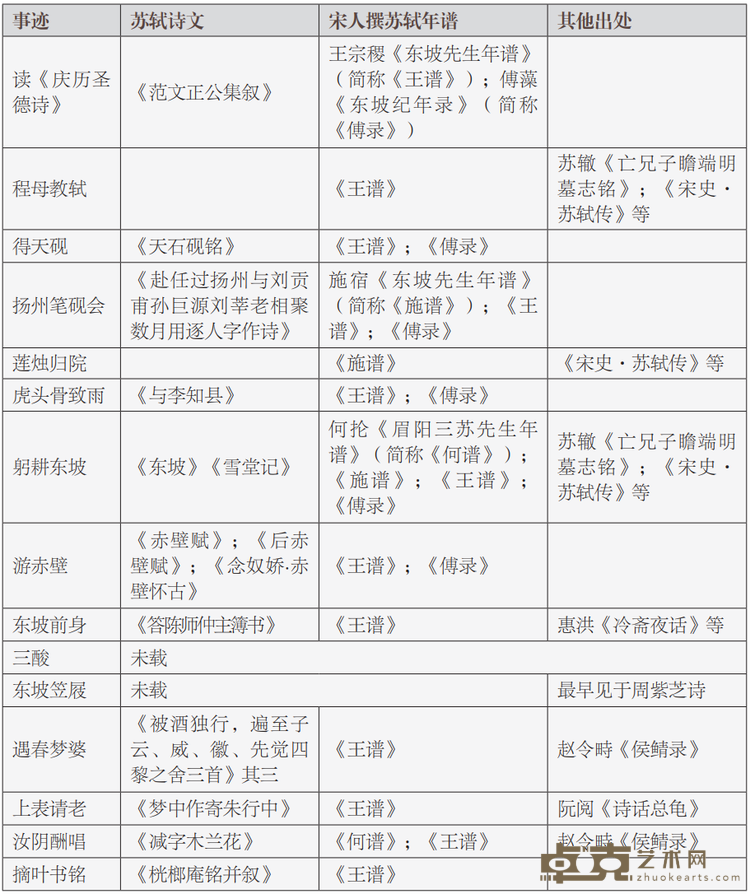

這幅手卷采用連續畫面,大致按時間先后描繪蘇軾在不同人生階段的重要事件:讀《慶歷圣德詩》、程母教軾、得天硯、揚州筆硯會、蓮燭歸院、虎頭骨致雨、躬耕東坡、游赤壁、東坡前身、三酸、東坡笠屐、遇春夢婆、上表請老等,較為完整地呈現蘇軾從年少至終老的人生歷程。該卷在取材傾向與表現圖式上具有示范性,其后的鄒一桂、陳政等清代畫家對蘇軾事跡的遴選及其形象的塑造,都明顯取法于李宗謨。具體來看,鄒一桂《東坡懿跡圖冊》刪減“躬耕東坡”和“遇春夢婆”兩個片段,新增“摘葉書銘”一段,圖繪蘇軾謫儋時偃息桄榔庵的日常情景,其余各事件采用的畫面構圖與人物造型未見顯著變化,僅“東坡笠屐”“上表請老”兩段補繪了童子形象。陳政《東坡事跡圖冊》在選材上略有出入,表現蘇軾仕宦經歷的“蓮燭歸院”“上表請老”俱未出現,反而納入“汝陰酬唱”“摘葉書銘”等貼近日常生活的東坡逸事,更富于文人意趣。較比前兩種懿跡圖,陳政冊頁的畫面表現稍有變化:如“子瞻、子由在筠州”一則,前兩種懿跡圖皆描畫聚飲場景作為轉世故事的講述情境,陳政則忠實于《冷齋夜話》的文字記載,側重還原“先生適至,追繹以告”的敘事片段;又如偃息桄榔林,鄒一桂通過抓取摘葉書銘的生活剪影,重在刻畫蘇軾的閑居情態;陳政將畫面背景由郊外移至室內,再現蘇軾事后撰寫《桄榔庵銘》的書齋場景。此外,這兩件清代“東坡懿跡圖”在形制上皆由長卷改為冊頁,從而具備與傳記、年譜更為類同的閱讀功能。經由梳理可發現,明清畫家對蘇軾生平事跡的遴選與再現,具有較固定的偏好傾向:首先,從時間節點來看,“東坡懿跡圖”貫穿蘇軾的整個生命歷程,尤重少年時代與貶謫時期(黃州、儋州)。其次,在表現內容上,懿跡圖雖涵蓋仕宦際遇、科場經歷、詩文創作、日常生活等諸多領域,但始終以文人生活為表現重心。再其次,就審美取向而言,畫家尤為看重逸事所附著的傳奇色彩,從中寄托具有普適性的文人趣味。略做歸納,“東坡懿跡圖”有三類較明顯的題材取向:其一,少年天才的傳奇經歷,如讀《慶歷圣德詩》、程母教軾、得天硯等;其二,仕宦生涯中的特殊際遇,如蓮燭歸院、虎頭骨致雨等;其三,貶謫時期的日常瑣事或交游活動,如游赤壁、躬耕東坡、遇春夢婆、偃息桄榔林等。那么,進入懿跡圖的東坡軼事,究竟來源于何種文獻資料?它們是否合乎蘇軾真實的人生軌跡,又在多大程度上還原了蘇軾的本來面目?筆者對“東坡懿跡圖”的取材來源予以爬梳,為顯醒目,茲列表如下(見表1):

如上表所示,除了“三酸”,“東坡懿跡圖”所取蘇軾事跡皆見載于宋代的文獻史料,大多可追溯至蘇軾本人的撰述文字。與蘇軾同時代或稍晚的詩文筆記,也是懿跡圖創作的重要素材來源,這些記載有不準確或夸大的地方,但大體可反映宋人對蘇軾其人其事的真實態度。從創作實際看,畫家更便捷的取材途徑則是各類傳世的蘇軾年譜。由于蘇軾在宋代文壇上影響深遠,當時為其編譜者眾,這些年譜為后代畫家提供了豐富的歷史依據。就李宗謨手卷《東坡先生懿跡圖》來說,以王宗稷《東坡先生年譜》引用頻次最高,其他年譜如何掄《眉陽三蘇先生年譜》、傅藻《東坡紀年錄》、施宿《東坡先生年譜》等,亦各有收錄。以上各譜編撰時間均在南宋,記載可信度較高,推想而知懿跡圖的題材來源也較為真實可靠。由于編撰目的與旨趣不同,宋人所編蘇軾年譜在內容上各有側重,如施宿《東坡先生年譜》著眼于蘇軾的政治身份,尤為重視蘇軾與時事的聯系,故專錄“蓮燭歸院”而他譜未載;王宗稷《東坡先生年譜》頗多征引蘇軾逸事,特別是晚年謫居儋州的生活瑣聞,這些生動鮮活的日常見聞更貼近普通讀者,因而贏得了后代畫家的普遍青睞。通觀上述多種史料文獻,懿跡圖對蘇軾生平事跡的篩選描繪,可以說與相關原始史料高度吻合。筆者另將李宗謨手卷的題記文字,與王宗稷《東坡先生年譜》、傅藻《東坡紀年錄》進行比對,可發現畫上所題寫的敘事文字,與相應的史料記載幾近相同。據此可認為,“東坡懿跡圖”是一部歷史還原度較高的蘇軾畫傳,兼有紀實功能與史料價值。“東坡懿跡圖”的傳記性質,尤其體現在蘇軾生平事跡的描繪次序上。明清畫家大多遵循歷史記載,按編年順序,就蘇軾一生中的重要行跡展開圖像敘事。隨著畫卷的打開,蘇軾從降生、入仕、貶謫一直到年老辭官,這一漫長而曲折的人生劇本在觀者眼前漸次展開。依循這一個個獨立的敘事畫面,觀者在一種“視覺傳記”的獨特形式中,更真切地領略蘇軾的傳奇人生。不過,在李宗謨手卷《東坡先生懿跡圖》中,可以發現一個“失序”的片段——“蓮燭歸院”(圖2)。按照史實,這一事件發生在蘇軾由黃州被召回朝廷之后,但在畫卷中卻被放置于貶謫黃州之前。這個略顯突兀的失序現象,究竟是畫家李宗謨的偶然失誤,還是其有意為之的改編?由于原始文獻的缺失,畫家的真實意圖難以確考,但這個細節提示我們,“東坡懿跡圖”并非從文字史料到視覺圖像的一次性轉譯,或許還有著更錯綜復雜的創作機制。畫家精心剪裁的東坡逸事,究竟如何從其漫長的人生經歷中脫穎而出?這些敘事畫面背后所蘊含的獨特意涵,又如何在流傳過程中被不斷地增添、篩減乃至再創造?除了倚賴前代流傳下來的年譜、史傳等撰述文字,畫家在遴選素材及形塑蘇軾之時還調用了何種傳統資源?尤其是與同時代盛行的通俗敘事藝術之間,有何深層的互動關系?這里以“蓮燭歸院”“前身為僧”“遇春夢婆”三個片段為例加以分析。

“蓮燭歸院”作為蘇軾登上仕途頂峰的標志性事件,在宋代的正史及官方文獻中多有記載。《宋史·蘇軾傳》:軾嘗鎖宿禁中,召入對便殿,宣仁后問曰:“卿前年為何官?”曰:“臣為常州團練副使。”曰:“今為何官?”曰:“臣今待罪翰林學士。”曰:“何以遽至此?”曰:“遭遇太皇太后、皇帝陛下。”曰:“非也。”曰:“豈大臣論薦乎?”曰:“亦非也。”軾驚曰:“臣雖無狀,不敢自他途以進。”曰:“此先帝意也。先帝每誦卿文章,必嘆曰:“奇才,奇才!”但未及進用卿耳。”軾不覺哭失聲,宣仁后與哲宗亦泣,左右皆感涕。已而命坐賜茶,徹御前金蓮燭送歸院。宣仁太后以御前金蓮燭送蘇軾回翰林院,稱得上是蘇軾仕宦生涯的高光時刻。蘇軾對此頗為感念,其詩多番提及金蓮燭的意象。王鞏《隨手雜錄》記述此事,亦有“子瞻親語余如此”之說。事實上,以金蓮燭賞賜大臣的政治恩遇并非始于蘇軾,葉寘《愛日齋叢抄》已有考證,唐宣宗以金蓮花燭送令狐绹,乃蓮燭歸院事之始。除了蘇軾,有宋一代受此禮遇的還有王欽若、王珪、晁迥、鄭獬、史浩等五人。有意思的是,似乎只有蘇軾一人,活躍在后人關于“蓮燭歸院”的記錄中,如明代張岱有言“金蓮歸院,人知有蘇軾,而不知有王珪”,清代鄭燮又有《金蓮燭》詩云“畫燭金蓮賜省簽,令狐小子負堂廉。大名還屬真名士,異代留傳蘇子瞻”。可見,經由后人的不斷傳衍,“蓮燭歸院”最終成為蘇軾專屬的政治奇遇。在“蓮燭歸院”的經典化進程中,戲曲藝術無疑發揮了“推波助瀾”的重要作用。元人鮮于必仁的散曲《折桂令·蘇學士》,以“金蓮燭”譬喻蘇軾仕途生涯的榮耀時刻:“侍玉皇金蓮夜光,醉朝云翠袖春香,半世疏狂,一筆龍蛇,千古文章。”元以后興起的數種“東坡戲”,都出現以金蓮燭送東坡歸院的人物對白或情節安排。費唐臣《蘇子瞻風雪貶黃州》在第一折借正末之口,自述蘇軾早年進士舉第、蒙受蓮燭歸院的特殊恩遇。《花間四友東坡夢》第三折借調戲蘇軾的歌姬之口,憶其獲金蓮恩寵:“想東坡曾受金蓮寵,直恁般癡呆懵懂。”陳汝元的傳奇《金蓮記》取“金蓮”為劇名,敷演蘇軾進京趕考、殿前射策的傳奇事跡。第六出《捷報》中,報喜的仆從道:“大爺二爺同授翰林學士,特撤金蓮寶燭,送歸私第。”以上戲曲作品有一個顯著的共同點,那就是把“蓮燭歸院”的發生時間設定在黃州貶謫之前,作為蘇軾科舉登第的特殊榮耀,以凸顯蘇軾初入仕途的意氣風發,與此后的貶謫遭遇形成強烈的反差。李宗謨《東坡先生懿跡圖》在事件組織上的唯一失序,很可能便是受此影響。與此同時,“蓮燭歸院”的主題圖繪在明代也頗為盛行。明代的版刻插圖聚焦于宣仁太后召見蘇軾的具體歷史情境。例如,張居正編《帝鑒圖說》附有《燭送詞臣》插圖,通過刻繪蘇軾殿前覲見的場景,確立君臣知遇的經典圖式,彰顯鑒戒教化的功能。在現存多個版本的《帝鑒圖說》(圖3)中,蘇軾皆頭戴禮冠于殿前跪奏,正殿上方即為宣仁太后與宋哲宗,御前一眾侍從手持蓮燭。畫中各色人物神情從容,君臣對談的氛圍甚為融洽。此外,明刊《古文正宗》穿插了一幅題為《東坡學士》的木版畫(圖4),亦以“蓮燭歸院”為表現對象,但審美趣味發生了些微變化。畫面不僅描摹東坡學士的飛揚神采,還兼顧前后簇擁的官員仆從,直接映射圣恩隆眷的政治主題。考慮到《古文正宗》的“教科書”性質,極力渲染翰林蘇學士的無上榮耀,恰是在滿足寒窗苦讀的普通士子對于金榜題名的諸多幻想。這種從朝堂本事到俗世生活的遷移,也暗示著蓮燭歸院圖繪的某種趣味轉向。

左右滑動查看更多

圖3 多個插圖本《帝鑒圖說》之

《燭送詞臣》,出處見注釋24

圖4《古文正宗》之《東坡學士》,

引自傅惜華:《中國古典文學版畫選集》,

上海人民美術出版社1981年版,第252頁

除了木刻版畫,有明一代還出現了以“蓮燭歸院”為主題的卷軸畫。傳為張路的《蘇東坡回翰林院圖》(圖5)屬傳世畫作中名氣最大、藝術成就最高。蘇軾在一眾宮娥侍從的簇擁下緩步返回翰林院,象征君王恩遇的蓮花宮燈,被安排在畫面中心的醒目位置,且設置了4盞之多。畫家以流利疏宕的線條勾勒各式人物,飄逸的廣袖寬袍襯托出蘇軾的儒雅風度,將其仕途得志的風發意氣傳遞出來。潛藏于歸院事件背后的君臣知遇佳話,開始讓位于翰林學士的文才風流。嗣后,關于東坡歸院的主題圖繪越來越脫離原初的政治語境,呈現寫意化的特點。清代畫家將這種文士風流的題旨演繹到了極致。如廣東省博物館藏蘇六朋《金蓮歸院圖》,畫家不設襯景,純以對表情的細致刻畫塑造蘇軾的歸院形象:須髯飄飛的東坡略有幾分醉意,由侍女攙扶著緩步前行,年邁的宮監手持蓮燈,滿臉堆笑地緊隨其后。至此,在蘇軾身上真實發生過的歷史事件,與“文人醉歸”這一富于象征意味的題材傳統交融到了一起。李宗謨對“蓮燭歸院”的視覺表現,在圖式上對張路手卷有所借鑒,人物用筆簡括,具有寫意化傾向。最值得注意的是蘇軾的人物造型,尤其是所佩戴的幞頭式樣及動作姿勢,與整幅手卷其他敘事畫面風格迥異,當是受戲曲舞臺造型影響之下的特殊扮裝。畫家有意無意地借用戲曲人物的道具造型與身段動作,突出強化了蘇軾歸院形象的傳奇色彩。由此可見,同是“蓮燭歸院”事跡,蘇軾本人的詩文撰述,正史及官方文獻的記載,戲曲小說等通俗文學的改編,以及“東坡懿跡圖”的視覺表現,因體裁與宗旨的差異而呈現復雜微妙的對照關系。從李宗謨手卷來看,畫家雖廣泛取材于各種史料,使其畫面內容盡可能符合歷史原貌,但其真正的藝術構思,則主要受到同時期大量流行的圍繞蘇軾生平事跡所展開的通俗敘事藝術創作的影響。圖像敘事與文學創作之間若隱若現的互動關系,在“前身為僧”和“遇春夢婆”兩個敘事畫面中亦有生動的呈現。李宗謨《東坡先生懿跡圖》對蘇軾轉世故事的描繪(圖6),就題材淵源而言,可上溯至宋代惠洪的《冷齋夜話》。蘇轍初謫高安,與云庵、有聰禪師交往甚密,二僧同夢與蘇轍3人共迎五祖戒禪師。不久蘇軾來筠相聚,眾人談及同夢的異事,蘇軾自述八九歲時嘗夢其身是僧,甚至還記得那位高僧的容貌。一經云庵驗證,恰與五祖戒禪師相合。蘇軾本人對其前身為高僧的說法也深為認同,甚至頗引以為豪,如其《南華寺》詩聲稱“我本修行人,三世積精煉”。其他宋人筆記對這一傳說多有著錄,如陳善《捫虱新話》記東坡前身為“具戒和尚”,何薳《春渚紀聞》記蘇軾、黃庭堅同晤清老,清老“語坡前身為五祖戒和尚”等,學界對此已有深入研究。至遲到南宋初年,東坡前身為僧的說法已經成為文人士子間的普遍共識。與此同時,這一傳說還進入通俗文化領域,話本小說《五戒禪師私紅蓮記》便將蘇軾的這一轉世傳說與最早發生于五代時期的“紅蓮故事”融合到一起。在通俗故事中,五祖戒禪師成為東坡前身后被改頭換面,由云門宗高僧“墮落”為破戒敗道的五戒禪師,蘇軾形象的娛樂化、世俗化特質,也由此逐漸得到開掘。

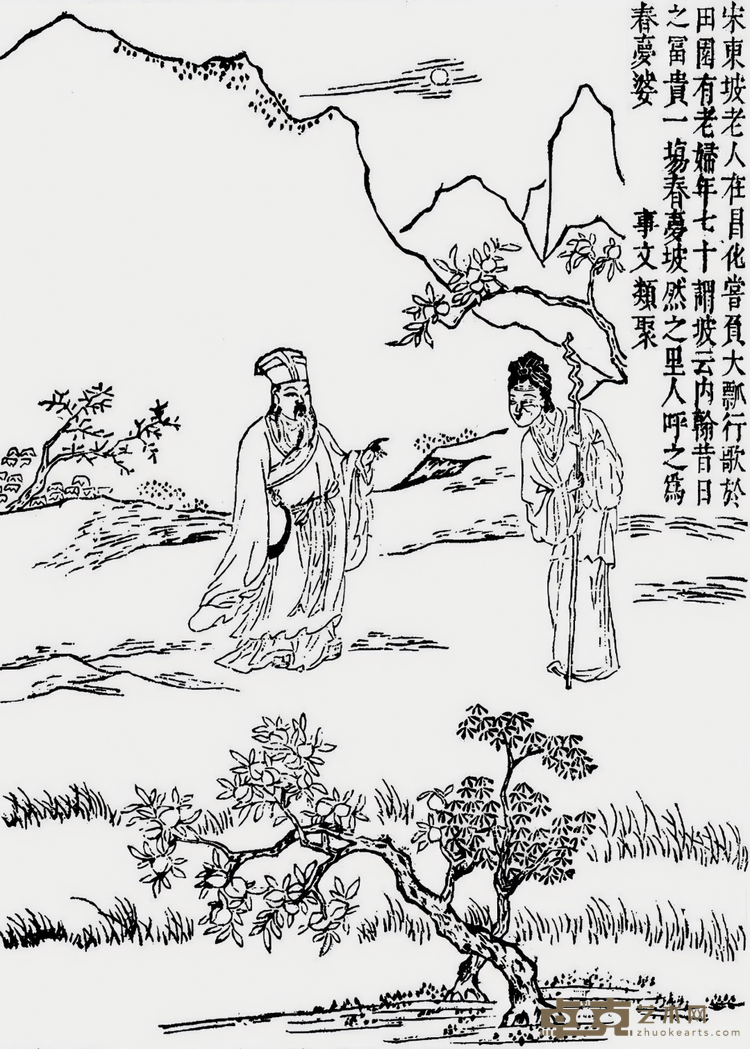

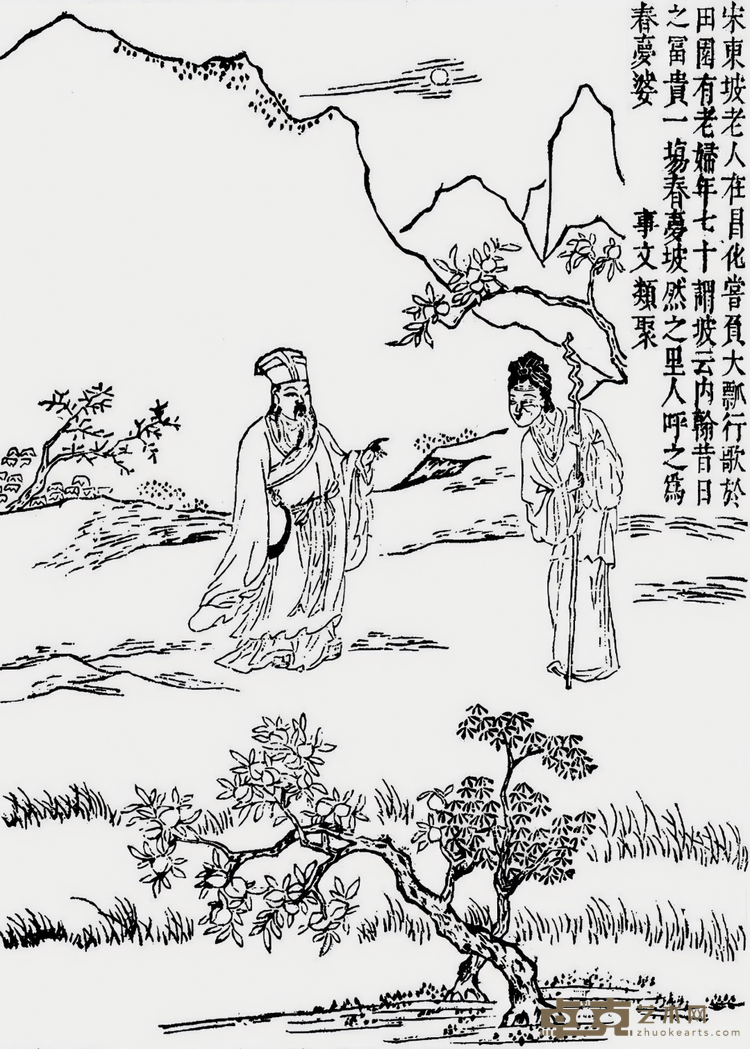

蘇軾學佛問禪的各種事跡,尤其與佛印禪師之間的交往故事,一直是后世畫家熱衷于表現的文學主題之一。對比之下,東坡轉世故事在很長時間里并未激發畫家的創作熱情,直至明代中葉才出現新的創作契機,那就是通俗文化領域對這一傳說的廣泛接納與重新演繹。馮夢龍《明悟禪師趕五戒》對《五戒禪師私紅蓮記》進行了大幅度的世俗化改編。陳汝元的雜劇《紅蓮債》敷演蘇軾私會紅蓮之事,首次將東坡轉世故事搬上戲劇舞臺。發端于蘇軾本人的前身為僧之事,通過宋人筆記的轉錄衍說,再經由小說戲曲的加工改造,最終成為一個新的文學母題,在各種通俗文藝形式中蓬勃發展。回溯這一文化語境,“東坡懿跡圖”在選材上納入蘇軾前身為僧的逸聞,固然與事件自身的離奇色彩不無關系,但更直接的影響來自戲曲、小說等敘事藝術的同題創作。不過,就李宗謨手卷來看,畫家群體對蘇軾轉世故事的藝術表現則相對獨立。對比同時期的小說戲曲插圖,卷軸畫并沒有刻意渲染荒誕離奇的夢境,更不必說紅蓮故事中綺艷的調情內容。蘇軾形象的詼諧特質,雖在通俗敘事文學中得到淋漓盡致的刻畫,卻沒有完全打動創作懿跡圖的畫家,他們仍遵循這一傳說形成的最初語境,如實還原蘇氏兄弟與二位高僧在筠州相聚對談的日常場景。這一創作思路歸根到底仍服從于“東坡懿跡圖”偏重文人格調的審美定位。再看 “遇春夢婆”一事,最早見載于蘇軾本人的詩作:“符老風情奈老何,朱顏減盡鬢絲多。投梭每困東鄰女,換扇惟逢春夢婆。”蘇軾以晉人謝鯤作比,調謔符林秀才雖年老而風情不減,“逢春夢婆”當是其儋耳親歷之事,然而具體所指,歷代注家多不能確解。趙令畤《侯鯖錄》提供了一種較為完整的注解:“東坡老人在昌化,嘗負大瓢行歌于田間。有老婦年七十,謂坡云:‘內翰昔日富貴,一場春夢。’坡然之。里人呼此媼為‘春夢婆’。”垂老投荒的蘇軾背負大瓢、行歌田間,被儋州當地的老婦一語道破,人生不過大夢一場,所謂仕進功名,轉頭即空。這種對功名榮華變幻無定的人生感慨具有普遍性,易于打動相似境遇下的后代文人。于是,入元以后,蘇軾遇春夢婆的親身經歷,開始由語意朦朧的詩句拓展為情節固定的人物故實,進而衍化為具有特定意蘊的文學典故。元初畫家龔開自題《蘇黃像》,便援用遇春夢婆事強調蘇軾狀貌的奇崛罕見:“細觀此畫尤崛奇,兩顴巉巖無剩肉。百年光景春夢婆,人間遽少天上多。”楊維楨專撰《賦春夢婆》:“黃柳城邊風雨多,白頭宮女有遺歌。東坡《哨遍》無知己,賴有人間春夢婆。”明萬歷年間,張萱據此作雜劇《蘇子瞻春夢記》,惜未完成,亦無傳本。流傳至今的“春夢婆”戲劇主要是清人作品,如吳孝思的傳奇《春夢婆傳奇》、楊潮觀的雜劇《換扇巧逢春夢婆》等。在這些作品中,春夢婆由普通農婦仙化為“混元蝶母”,儋耳換扇的日常語境則被置換為神仙度脫的經典橋段。蘇軾遇春夢婆的生平事跡,由此注入了戲劇化、娛樂性的文化意蘊。早在宋時,姜特立就已獨具慧眼地發現這一事跡所蘊藏的繪畫質素,如《東坡》詩云:“文章聲價有東坡,歲晚親逢春夢婆。一聞千悟無余事,背負大瓢還唱歌。惜哉龍眠不好事,不為寫作《東坡海外郊行圖》。”不過,蘇軾負瓢行歌的形象及其偶遇春夢婆之事真正引起畫家的關注,也晚至明代。這同樣有賴于“春夢婆”故事在通俗文化領域中的廣泛傳播。從畫面來看,與轉世故事相類,李宗謨的表現手法相對保守,他既沒有取用夢境渲染蘇軾如當頭棒喝般的頓悟(盡管春夢主題在晚明的圖像敘事尤其是木刻插圖中頗為盛行),也沒有挖掘春夢婆形象背后的宗教意涵,而是寫實地捕捉了蘇軾與儋州老嫗田間偶遇的日常場景。(圖7)負瓢行走的蘇軾神情淡然自若,既未見暮年流落海外的消沉意緒,也沒有受點化而頓悟人生道理的欣喜,僅僅是貶謫生活的一種剪裁再現。又如明崇禎年間刊行的《瑞世良英》輯錄蘇軾遇春夢婆之事,配有木刻插圖(圖8),圖式近似于李宗謨手卷頗。據此可知,明清畫家仍是將蘇軾視為一種理想文人范型,借助各種視覺手段彰示其審美化的人生存在。

綜上可知,“東坡懿跡圖”以蘇軾詩文及其同時代的史傳、年譜為取材基礎,但對文獻資料的篩選、提煉與創造性再現,則主要受到明代以來通俗敘事藝術的影響。畫家筆下的蘇軾,與蘇軾詩文中的自我形象、歷史記載中的蘇軾,以及通俗敘事藝術中的蘇軾之間存在著相互映襯、相互補充的深層關系。盡管懿跡圖最終的呈現載體是視覺性的圖像,但其取材傾向、創作構思和表現手法,貫穿著多種不同的藝術形式,可以說深受同時代整個藝術生產的綜合影響。這種圍繞蘇軾其人其事展開的“藝術集合體”的盛行,也反映出蘇軾在明代文人心目中的重要地位。關于明代的蘇軾研究,曾有學者提出了“中熄”之說,主要針對蘇軾詩文的總體接受狀況。然而在繪畫領域,明代是繼南宋之后蘇軾題材繪畫創作的又一高峰期。蘇軾畫像、蘇軾故實圖以及蘇軾詩意畫,都獲得了長足的發展,不僅數量大幅提升,還涌現了不少佳作。傳統畫史公認明代人物畫不及山水、花鳥之盛,如謝肇淛所云“今人畫以意趣為宗,不復畫故事及人物”,但在這種時代風尚下,畫家對蘇軾生平事跡仍顯示出強烈的創作興趣,這與當時的通俗藝術生產是密不可分的。明代通俗文化領域中的“東坡熱”,即以蘇軾為主人公的種種敘事藝術,譬如反復搬演的“東坡戲”,書坊暢銷的東坡小說,還有市井民間口耳相傳的東坡故事、東坡傳奇以及東坡笑話,既為畫家提供了豐富的主題與素材,也深深影響著他們對蘇軾形象的理解與重塑。作為視覺傳記的“東坡懿跡圖”,不僅提供了意涵豐富的圖像史料,反映了蘇軾及其事跡在后世的接受與傳播面貌,同時也是具有獨立審美價值的藝術作品。明清畫家運用獨特的視覺手段,對蘇軾形象進行別具心裁的解讀與再創造。因此,事跡圖自身的創作傳統,也是探討“東坡懿跡圖”不可忽視的核心問題。“東坡懿跡圖”對蘇軾形象的塑造,與單幅故實圖具有相互促發的密切關系,譬如自宋代蓬勃發展的“赤壁圖”“東坡笠屐”等流行畫題,為“東坡懿跡圖”提供了可資借鑒的素材與圖式。就作為畫題的“東坡懿跡圖”而言,這類作品的創作淵源,可追溯至繪畫史上聲名煊赫的“孔子圣跡圖”。圣跡圖以敘事性圖像描繪孔子一生的重要事跡,重在發揮儒家傳統的道德教化作用。明中葉以后盛行的“宦跡圖”,無論就表現形式還是藝術趣味,也為“東坡懿跡圖”提供了重要的經驗與啟示。明人宦跡圖以手卷或冊頁居多,依時間順序描繪主人公的人生履歷(主要是仕宦經歷),如余士、吳鉞合繪的《徐顯卿宦跡圖》,選取徐顯卿人生中最為重要的26個瞬間予以描繪,彰顯其仕履生涯的卓著功績;現藏北京故宮博物院的《張瀚宦跡圖》以長卷形式詳盡鋪敘張瀚的仕宦生涯,兼具敘事性與肖像性;等等。圣跡圖和宦跡圖雖以紀事與實錄的主要面貌示人,但在取材上也流露出一些共通的審美取向。圣跡圖所取孔子事跡大都有史可證,但部分作品為了突出孔子的“圣人”形象,特意增入了諸如“鈞天降圣”“麟吐玉書”等祥瑞故事或靈異傳說。宦跡圖的表現范圍也并不限于仕宦履歷,如《徐顯卿宦跡圖》細化到日常生活的層面,尤其注意到徐顯卿的某些私人化經歷,類似“夢驗”等離奇事件也成為畫家表現的對象。如“神占啟戶”一開,圖繪徐顯卿求簽時店門不啟自開,暗示其蒙受神明的特殊護佑。畫家對這些靈異事跡的偏愛,也使得畫作在展現仕宦功績的同時,憑借神秘氛圍制造出引人入勝的視覺效果。這種選材傾向與審美趣味,或多或少影響著“東坡懿跡圖”的創作實踐。更值得注意的是,與“東坡懿跡圖”幾乎同期出現的還有一類“淵明事跡圖”(或題為“淵明故事圖”)。這類作品也多用連續畫面依次描繪陶淵明的重要生平事跡,展現其深入人心的隱士形象。署款則常常假托趙孟頫、朱德潤等元代文人畫家,甚至聲稱臨摹自北宋李公麟原跡,顯然可信度不高,只是借以抬升畫名。無論就題材領域、表現形式,還是審美取向來看,“淵明事跡圖”與“東坡懿跡圖”都具有明顯的關聯性。筆者選取同為北京故宮博物院收藏的明佚名《淵明故事圖》手卷(圖9)進行對比,集中探討圖像對于經典文學家的形象塑造問題。此卷雖有趙孟頫署款,但實為明人手筆。畫家采用白描分段的表現形式,依次選取寄力、不為五斗粟折腰、賦《歸去來》、漉酒、無弦琴、白衣送酒、醉眠麾客、王弘至、缺履、醉而歸、兩萬錢、卻饋等逸事12件,生動展現了陶淵明的隱逸人生。將這兩類文人事跡圖對照起來分析,可大致總結出如下的圖像敘事策略:左右滑動查看更多

圖9 佚名《淵明故事圖》絹本水墨

30.3cm×574.5cm 明代 北京故宮博物院

首先,在人物刻畫上,兩類事跡圖皆承繼了北宋李公麟以來的白描傳統,先用清勁的細墨線勾勒人物輪廓,又在巾帽、衣緣處施以淡墨,著重刻畫主人公的面容體貌與精神氣質。相對而言,李宗謨對蘇軾形象的塑造,更細心地考慮到年齡的因素,少年、青年和中晚年各時期的容貌差異清晰可辨,“淵明事跡圖”則以成年陶淵明的形象貫穿全卷。在五官特征上,兩類作品均未嚴格遵循文獻記載。李宗謨沿用明代通行的蘇軾肖像造型:寬額,眉細而長,鳳目,胡須豐茂,體態微胖,身著交領寬袍大袖,大多時候佩戴其自制的“東坡巾”,面部表情平靜從容。《淵明故事圖》也是如此,畫中陶淵明的神色情態,與各個敘事畫面自身的悲喜并無直接關聯。這種趨于程式化的人物形象,包括特定的面容神情與動作體態,與傳統的“高士圖”“隱士圖”等存在雷同之處。可見,明清畫家并不執著于還原蘇軾或陶潛的真實狀貌,而是將他們泛化為更平易近人的普通文士,借以寄寓自身對文士典范的綜合想象。其次,在空間經營上,兩類事跡圖均利用多達兩行以上的題識,將整個畫面天然地分割為若干半封閉的方形單元。每個方形單元好比一處相對獨立的戲劇空間,畫中人物有如戲臺上的主要角色,完全沉醉于自我的世界中,敷演著各色各樣的人生劇本。這種劇場效應的實現,主要有賴于一系列圖像敘事手段。例如,李宗謨沒有采取正面角度刻畫人物,蘇軾與觀眾的觀看視線并未形成交集。這表明“東坡懿跡圖”完全脫離了傳統祖先像的影響,蘇軾作為像主的肖像特征退居次要地位,敘事性特征得到有效的強化。獨自沉浸于敘事情境中的蘇軾,其視點隨之被封閉于畫面內部,僅與其他陪襯人物發生視線交換,動作姿態保留較明確的呼應關系。即使是純以肖像程式表現的“東坡笠屐”,李宗謨也采取四分之三側面的構圖方式,蘇軾不曾與觀者產生任何正面的視線交流。畫面整體采用俯瞰視角,觀者被置于一種全知全能的位置,展卷所獲得的視覺體驗,便如同觀賞一幕幕獨立而又連續的戲劇表演。再其次,在創作思路上,兩類事跡圖都對傳記史料做了精心的篩選整合,通過對故實內容的增刪重組,凸顯主人公最與眾不同的個性特征,達成對其傳奇人生的視覺演繹。在取材來源上,事跡圖雖以正史及官方話語為主,卻也兼及其他性質的文獻資料,一些未被官方史書采編的逸聞趣事,甚至民間流傳的故事、笑話也受到畫家的關注。特別地,那些具有神異色彩、富于戲劇沖突或蘊含文人意趣的逸事情節,最頻繁地進入畫家的創作視野,有助于滿足畫家的某種隱秘意圖或審美追求。從畫面表現來看,“淵明事跡圖”將隱士身份作為陶淵明形象塑造的重心,畫家所揀擇入畫的淵明事跡,緊緊圍繞著棄官歸隱、處窮守節、躬耕自食等典型事件,服務于陶淵明隱逸形象的視覺建構。為了強化這種形象定位,畫家對陶淵明事跡的發生次序也進行了有意的改編,“卻饋”一事便被挪到卷末加以突出強調,為陶淵明的傲岸氣節與超逸品格做了強勁的定音。相比之下,畫家對蘇軾形象的視覺塑造,更多地將其定位為理想文士,以宦跡為時間線索串聯其人生履歷,側重于表現蘇軾的文化活動與日常交游,顯然是將創作意旨落于“東坡百世士”的視覺呈現上。由“東坡懿跡圖”可見,后代畫家對蘇軾生平事跡的篩選與描繪,有意地過濾掉了其灰暗挫敗的政治遭遇,重在凸顯蘇軾形象的風流意趣和戲劇效果,漸次展現其富于傳奇色彩的人生歷程:從神童般的少年時代開始,到文化才藝的極力渲染,再到政治功績的戲劇化呈現,最后到異乎常人的貶謫生活。這些事跡多取材于蘇軾本人撰述或可靠的歷史文獻,但經由畫家的創造性重塑,卻展示出嶄新的藝術面貌。換言之,通過視覺形象領略蘇軾的跌宕人生,與閱讀蘇軾詩文集,翻查蘇軾傳記及其各類年譜,欣賞各種東坡主題的戲曲小說相比,能夠收獲一種全然不同的審美體驗。特別地,“東坡懿跡圖”以長卷或冊頁為載體,這意味著在觀看的過程中,觀者必然會把毫不相關的事跡主觀地聯系起來,少年天才、政治奇遇、貶謫日常以及命中注定的坎坷生涯,自然而然地成為解讀蘇軾人生旅途的關鍵詞。這種兼具寫真與紀事功能的圖繪活動,最終變成了對蘇軾人生軌跡的某種藝術化改寫。它以視覺形式呈現了一個有別于歷史典籍或民間故事世代層累而塑造出來的蘇軾,為我們揭示出蘇軾進入文學史、藝術史乃至文化史的另一種路徑。至此,我們或許可以重新審視《東坡先生懿跡圖》的定名。《易·小畜》有言“君子以懿文德”,唐代孔穎達疏曰:“懿,美也。”較比“事跡圖”,“懿跡圖”的定名帶有更明確的價值判斷色彩,這固然出于后人對蘇軾的孺慕與追懷,但也提示我們,歷代畫家對蘇軾形象的視覺建構,不免帶有理想化色彩,本質上是一種關于“文士典范”的集中圖示。(注釋從略 詳參紙媒)

The Third Dongpo: Imagination and Visualization of the Literati Paragon

Chen Linlin, Lecturer of School of Arts, Renmin University of China

Abstract: The painting Dongpo’s Honorable Deeds, depicting important events in Su Shi’s life in continuous pictures, presents his legendary experience and provides new materials and perspectives for the study of Su Shi. Painters of the Ming and Qing Dynasties referred to Su Shi’s articles and reliable documents and materials including historical records and chronology related to him, selected and reproduced visually Su Shi’s life, and created this realistic painting with aesthetic value. When it comes to artistic conception and expression techniques, the painting was influenced by the popular narrative art of the same period, and actively responded to the cultural trend of “Dongpo fever” in the late Ming Dynasty. Putting the Dongpo’s Honorable Deeds in traditional literati deeds paintings and comparing it with the Yuanming’s Deeds (Yuanming Shiji Tu) popular at that time make it clear that the former was an idealized interpretation of a literati paragon. This is a kind of imagination different from that in historical books or folktales, from which we may discover “the third Dongpo” and broaden our understanding of the acceptance history of Su Shi.

Keywords: Su Shi; Dongpo’s Honorable Deeds; literati deeds paintings; image creation

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

卓克藝術APP下載

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號