每年三月香港為來自不同地域的藝術家搭建舞臺。國際藝術探照燈投向香港,亦照見了藝術家和機構豐富、校正與重寫在地論述的努力。近期亮相的實踐者中有近年于藝壇初露頭角的影像藝術家馮可貝(Colbie Fung)和劉清華(Jess Lau),也有早在九十年代初便開始嘗試錄像藝術實驗的麥海珊(Anson Mak),呈現出香港影像實踐浪潮的延續與更新。中生代藝術家如蘇詠寶(Wing Po So)和許方華(Phoebe Hui)的新作展現出一種穩而有定力的創作節奏,以既往積累為養料,探索縱深處與新面貌。我們亦能看見生長于北美、擁有香港背景的藝術家王浩然(Adrian Wong)和單慧乾(Sin Wai Kin)在本地機構的支持下帶著他們的作品回到這個城市。他們成長背景和創作的多元與復雜性告訴我們,我們無法從單一的本地性維度來理解香港的當代藝術景觀。

本文聚焦這些實踐者在香港發出的聲音,聆聽其中節奏的差異與音調的和鳴。蘇詠寶和許方華的最新展覽皆以藥為引,分別以中醫與16世紀西方藥學概念作切口,指向科學哲學框架中人與非人之域的糾纏,以有別于主流現代醫學的視野重思自然與身體的聯系;由錄映太奇舉辦的“光散落在四處:馮可貝、劉清華雙個展”使影像展覽現場成為具身記憶形成與再現的場域,麥海珊在WMA Space展出的新作則將藝術家親身經歷的三十二次搬家撰寫為自我民族志式的影像敘事;刺點畫廊呈現的最新展覽“單慧乾:我們的時光”與于油街實現舉行的“王浩然:來自香港的愛”不約而同地捕捉了通俗影視文化與現實的互滲,制造亦虛亦實的場域,于其中探索身份、自我認同與欲望的多個面向。

以藥為引:

蘇詠寶和許方華的百草園

步入Para Site 藝術空間10樓展廳,觀者會見到幾組形式錯雜的木架松散地將空間劃分、圈圍,如假山石散布于園林小徑間。數個矩形抽屜格懸置或嵌套于木架上,化為頓號,切分空間的節奏。它們的陳舊質地召喚出數個已成歷史的“柜”的意象:珍奇柜、藏書目錄柜,亦或是此作品的原型,中藥百子柜——“柜”一度成為傳統知識系統中分類與檢索體系的物質化身。而在此展覽中,藝術家蘇詠寶將這件從一家倒閉中藥鋪拾得的木柜拆解,大改其面貌:排序被打亂,腔體被暴露,釋放其中藏匿的有機物的呢喃與無機物的微震。正如展覽圖錄所言,蘇詠寶對柜的重構使其化為開放的的流動結構,不像柜子,而像“迷宮”。藝術家邀請觀者暫停檢索的本能反應,以身體摸索路徑、以感官覺知物質群落中變化的能量,在迭步之間思考我們與它們的關系。蘇詠寶(b.1985)生于香港,成長于傳統中醫學世家,她自幼接觸中藥材,將草藥從兒時的玩物,轉化成現在她的藝術創作的主要媒介。她深信中國傳統醫學源于對自然的觀察、探索以及想像,常以她的實踐探討萬物的生成、物質性、關系性以至形而上學。

蘇詠寶:“迭步”展覽現場,2025年,香港Para Site藝術空間

攝影/黃思聰

蘇詠寶,圖片由藝術家及刺點畫廊提供

在抽屜的表面上、木架的空隙間,葉片、石塊、貝殼、塑料模具等非人物質引發的事件同時發生著,似乎是藝術家留下的生物學腳注:布滿噬痕的葉片見證昆蟲與植物的共生,當我們在旁“觀看”時,已以默許的方式參與了這套共生運作機制;透明玻璃罐中的一對果核像是人體的肺葉,相似而不同,它們提醒我們復制是生物繁衍的基本原則,它并非拷貝,而是一種包容多樣與變異的信息共享。蘇詠寶摘取生物學中的概念,卻悄然地改寫其內涵中的詞匯與語法,啃噬其邊界,揭示這套經驗科學體系與其他理念范疇的互滲。

蘇詠寶:“迭步”展覽現場,2025年,香港Para Site藝術空間

攝影/黃思聰

于油街實現舉行的許方華個展“像極了花園”則以藥學理論的另一面向——流行于16世紀歐洲的“藥效形象說”——作為展開敘事的起點。一次由草藥療愈疾病的經歷使藝術家開始對這一替代性的醫療系統感興趣,對草藥的研究與歷史爬梳令她與“藥效形象說”相遇。此學說認為形象與身體特定部位相似的藥材可用來治療那些部位的疾病。在當今的醫學視野下,這一理論充滿荒謬,但藝術家許方華受到米歇爾·福柯提出的知識型概念以及他對知識結構歷史變化的討論啟發,試著給深植于腦中的現代科學框架松綁,擁抱這一學說所激發的想象與詩意力量。

許方華是生長于香港的多媒體藝術家,她喜歡發掘語言、聲音和科技之間的新關聯與可能性,并對不同的學術領域深感興趣。許方華近年來的創作常受到電子與電腦科學及定量研究等領域的啟發。

許方華:“像極了花園”展覽現場,圖片由油街實現提供

許方華,圖片由藝術家及油街實現提供

本次展覽中展出的動態雕塑作品《洋蔥眼家族》(2024-2025)靈感源自16世紀歐洲學者吉安巴蒂斯塔·德拉·波爾塔的木刻圖繪《植物學》中的一幅插圖。圖中的花球莖形似洋蔥,在當時被人認為可以用來治療眼疾。波爾塔的圖集中,一只炯炯有神之眼被繪制在球莖表面,充滿想象力之趣。帶著眼孔的“洋蔥”球令許方華想到人們在挑揀土豆等蔬菜時,總是避開那些外形不規則、不符合期待的蔬菜。這種“以貌取植物”的現象讓她聯想到基于外貌特征構建起來的種族主義意識形態。她于是在這組作品中設置了四個形態各異、并不完美的“洋蔥眼”花球莖雕塑,它們有時眨眼,有時靜靜凝視,期待與觀眾產生眼神交流,悄然傳達出花亦無需符合單一想象的訊息。

作品《人參人生》(2024-2025)呈現了一個平躺于土壤覆蓋的床架上的人參形態雕塑,電子部件與微控制器的運用使得人參須以平緩的速度上下擺動,如熟睡之人呼吸的起伏,令觀者的身體節奏也不由慢下來。這件作品啟發自人參可用于治療失眠的說法。安穩躺下的人參處于動靜之間的狀態亦指向對生死二元性的超越。許方華將這件作品視為一個祝福,愿觀眾們都能在睡眠中身心獲得好的休憩,獲得再生的能量。許方華的實踐始終調用不同的技術媒介,但她卻并不將科技置于自然、傳統或情感的對立面。正如在此展覽中,草藥學與現代技術看似為相沖突的范疇,她卻能跨過對二者的刻板印象進行巧妙地糅合,賦予草藥材以科幻的異想,調度技術的療愈之力,傳遞出詩意與溫度。

許方華,《人參人生》,2024-2025,圖片由油街實現提供。

具身記憶的影跡

在策展人周麗珊為麥海珊的展覽“查無此人”所寫的陳述中,她將“自我民族志(autoethnography)”拆解,作為感受和理解展覽的一個框架。“自我”即個人的、主觀性的、關乎身份的,“民族”則關注個人與社會及文化背景的動態關系,而“志”指向“書寫”——如何書寫?以何種媒介、形式與姿態書寫?以麥海珊在香港的三十二次搬家為引,藝術家與策展人將此三者如絲線般編織交纏以構成展覽之繩。

麥海珊(b.1969)的流動影像實踐跨度達三十余年,除了單頻道電影和錄像作品外,她同時創作攝影﹑聲音藝術及網絡藝術項目,并特別關注實驗民族志電影錄像及超八電影。近年,她將常規的研究方式和藝術的創作于民族志的領域中連結起來。

麥海珊,圖片由藝術家及WMA Space提供

在此次展覽的第一件作品《浮城》(2025)中,麥海珊以詩般跳躍的風格將她曾途經與棲居過的都市景象剪接在一起。一個傾斜的投影機將畫面投落在地面與墻壁上。于是,當觀眾踏入展廳,自己的影子便闖入了藝術家所攝錄的運動的城景中,無法剝離。攝影在傳統民族志研究中常被調用為“捕獲”他者的圖像的手段,觀看行為暗涉不平等的主客關系。而這段空間化的投影打破了觀看者與再現對象之間的距離,亦以隱喻的方式使民族志研究中隱身的“我”顯性。

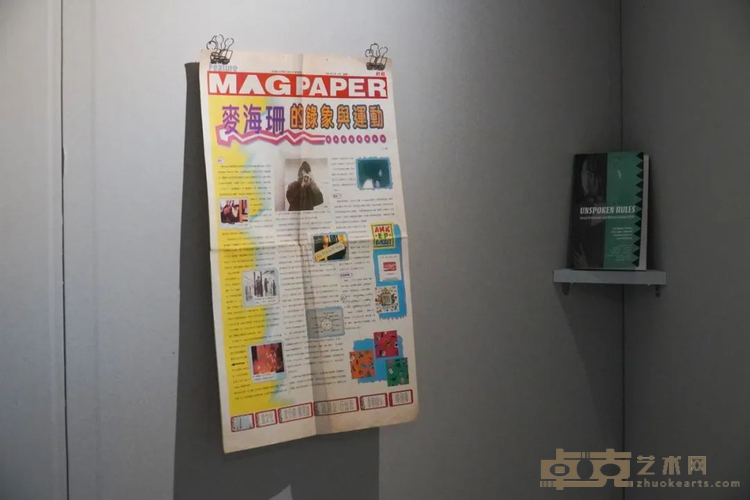

整個展覽對“我”的一個個家的回顧呈現著“我”對自我的探索、與周遭的關系、對社會的介入。展廳被劃分為三個小隔間,進入隔間前需經過貼有移印照片的房門,其上重合拼接的圖像呈現著一個個匿名的城市角落,宣告藝術家曾居住過的地區:沙田、美孚新村、坪洲….頻繁的搬家導致的“查無此人”既指向實際的離散狀態,亦指向主體的不斷變化。灰白色的墻板圍成的房間內有藝術家早年所組建樂隊AMK的海報、曾參與的性少數活動組織的獨立刊物、患驚恐病時期養護的小貓的照片。藝術家于習作紙上手寫的文字為這些物件提供注解,片段式地訴說著它們在自己的故事與社會歷史中的角色。

麥海珊:“查無此人”展覽現場,圖片由WMA Space提供

展覽中,家庭照片、報紙等檔案材料沒有被鄭重其事地裝裱呈獻,而是掛或釘在墻板上,有幾張寶麗來照片甚至被斜著塞進了懸掛著的紙品與墻的縫隙里。這樣的陳列方式與細小的空間規模所喚起的正是屬于一個普通的家的私密感。展覽對影像的呈現忠實于其媒介的原始狀態,例如照片保留了原本的沖印尺寸,展廳中設置了一臺八毫米膠片拼接器供觀眾觀看藝術家早年拍攝的膠片影像。這種媒材選擇與其說是為還原歷史的時代感,或許不如看作藝術家與策展人對具身經驗之物質性的強調。這種強調既回避了傳統檔案研究展陳的抽離與權威感,但又呈現得十分克制,毫無操縱媒介制造奇觀的造魅之意。

麥海珊:“查無此人”展覽現場,圖片由WMA Space提供

馮可貝與劉清華于錄映太奇舉行的雙個展“光散落在四處”對影像與記憶構建的討論則更深入影像本體論領域。兩位藝術家皆為本地實驗影像實踐的新生力量。馮可貝于2022年畢業于香港浸會大學視覺藝術學院。她視流動影像、聲音與文字同為寫作媒介,并嘗試借著分解及重組素材,思考以媒體記錄來保存記憶的能力。她的創作受到媒體考古學影響,樂于在舊媒體中尋新的可能。劉清華生于1991年,2014年獲得香港城市大學創意媒體文學士學位。她擅長以片段式的影像探索敘事的可能,以個人與城市記憶作為主要創作題材。她的標志性作品通過投放大量勞動和時間累積創作而成,物質在影像的世界里不斷重組、形塑、拆解,并與城市的邊緣以至個人的記憶與想像進行連結,延展。

馮可貝,圖片來自soundpocket

藝術家劉清華,圖片來自art-mate

兩位藝術家此次展出的作品皆探索影像作為視覺再現載體之外別的可能性,以及視覺記憶與其它感官記憶的關系。展覽中馮可貝的三件作品皆來自于藝術家的一次行為:在夜間爬上一棵幼時不敢攀爬的樹。在與樹親密角力的過程中,她以身攜的掃描器掃描下了樹的表面。單頻影像《流螢》(2025)記錄了馮可貝爬樹的過程,穿戴著手電筒的藝術家如黑夜中的一粒螢火。黑暗中的光令人聯想到暗箱的成像原理,不過在藝術家的此次行為中,局部的光卻是反視覺的:它讓她得以暫停將眼前景象全盤攝入眼底的本能與渴望,忽視周身潛在的危險,專注于以身體認識所處之境。

掃描儀取得的樹皮圖像被印刷出來,依照記憶中所屬的高度懸掛,組成了《巨人》(2025)這一裝置。因為藝術家的身體動態、復雜的心理反應使得成像過程處于晃動狀態,這些圖像如聲波影像般難以解碼,僅能辨析出樹皮紋理的片影。如果關注馮可貝這不尋常的影像實驗中的媒介特性,會發現她巧妙地以掃描儀指向了早期攝影的指示性地位(indexicality)——因為攝影即光物理性地直接作用于感光表面上所產生的被攝對象的印刻,所以照片與拍攝的對象間擁有本質性的模擬關系。這種指示性在從前常被用以說明照片是被攝物的忠實視覺再現,而馮可貝卻調用它來超越有局限性的“真實”,令身體、情感等其他感官因素介入圖像的構建。藝術家劉清華的作品同樣討論了視覺的失能時刻。單頻錄像《你的太陽像顆星》(2025)用一支七十年代的鏡頭攝錄下肉眼無法直視的太陽。藝術家在鏡頭之間穿插著紅底白字的畫面,展開有關于“太陽”如何被指示的討論:文字符號,顏色象征,或是視網膜上的殘影?拒絕被眼捕捉的太陽讓我們重審以視覺抵達萬物真相的渴望。

馮可貝,《巨人》,2025,“光散落在四處”展覽現場,圖片由錄映太奇提供

劉清華,《你的太陽像顆星》,2025,影像靜幀,圖片由藝術家提供

影劇回魂:

在真實與幻夢之間

位于北角社區的油街實現一直專注于藝術與在地社區的聯結,這一宗旨正與即將在此空間舉行的展覽“王浩然:來自香港的愛”契合。王浩然于1980年生于美國,現工作于美國和香港。展覽呈現王浩然對于“肥皂劇”這一風靡于上世紀的通俗電視體裁的探索,藝術家將外祖母一輩的家庭故事改編為兩部“肥皂劇”短片,并將展廳還原為拍攝現場,邀請觀眾參與創作融合油街實現社區的第三部短劇。據藝術家自述,1986年他的外祖母從香港移民至美國芝加哥,正是情節連貫而跌宕的肥皂劇為不懂英文與美國文化的外祖母提供了娛樂消遣的方式,使她沉浸其中,有時“甚至把自己的日常生活和劇情混淆。”這一細節與《分手的決心》中不擅長韓語的中國移民宋瑞萊癡迷于韓國古裝偶像劇的情節不謀而合——此陳述似乎本身就帶著戲劇色彩。

“王浩然:來自香港的愛”展覽現場,圖片由油街實現提供

藝術家王浩然,圖片由油街實現提供

《來自香港的愛:第一部分》講述藝術家的外祖母與外祖父如何相遇、相戀并結為夫妻。故事的部分細節在口述傳承中模糊、甚至失落。為了構建劇情,王浩然收集了外祖母的八個孩子的記憶片段,努力梳理、重組。影片第二部分則著重刻畫家族記憶書寫中被模糊甚至抹去的角色,包括外祖父的原配、外祖母的弟弟與外曾祖父等。在將這些并不熟悉的人物挪入戲劇時,藝術家將他們的角色動機留白,并結合僵尸傳說,展開一段天馬行空的虛構故事。在作品的第一部分中,藝術家似以虛構縫合現實碎片,修復殘破的家族史,借重現回憶搭建劇場,讓外祖母成為主角;第二部分則以戲劇質問記憶的政治,調用荒誕的虛構刺破語言對現實的粉飾。兩部分中,虛構與真實的分野皆已失效,留觀者在溫情、幽默、辛酸的起伏變化間思考記憶如何被演繹、感知與傳遞。

王浩然,《來自香港的愛:第一部分》,2025,影像靜幀,圖片由油街實現提供

在王浩然此度的創作中,重構“肥皂劇”不僅是對家族史的重訪與再思,亦是解析特定時期的集體記憶與大眾媒體敘事間互動性的方式。他在拍攝過程中對劇情敘事結構、人物形象的摸索是一次對八十年代的通俗文化及其在當今之延續性的考察。通過構造戲劇性虛構敘事以解構不同的文化類型亦是藝術家單慧乾持續探索的方法與路徑。在今年的巴塞爾藝術周期間,刺點畫廊將舉辦展覽以展映包括《我們的時光》(2024)在內的藝術家的新近作品。

如藝術家在與藝術新聞的采訪中所言,故事不僅再現現實,它們也塑造現實(“Storytelling is not just something that represents reality. It’s something that creates reality”)。他受拉合爾雙年展基金會和倫敦Forma委任創作的作品《堡壘》(2024)試圖在構造影像世界的過程中拆解以人類為中心的生態想象。藝術家提到,啟蒙運動提出的理性人類主體(man)看似普遍中立,卻主導著不平等的權利關系,驅動不公的知識構建與資源開發和攫取。關于拉合爾的地方敘事亦與殖民和帝國主義緊密交纏。影片以Wai King這一理想化的男性角色演繹了看似全知全能的主體形象——他在拉合爾的Alfalah劇場高聲念誦莎士比亞式的獨白,宣稱“非我之物不能觸及我(Nothing that is not me can touch me)”, 顯示自己的優越性。而他在拉合爾堡——歷史上多次被不同的帝國主義勢力占領的堡壘——遇見了自己的鬼魂。主體看似穩固的邊界即開始崩壞,皮膚的潰爛、堡壘的震動等象征性意象在影片中接連浮現。

單慧乾,《堡壘》,2024,影像靜幀,圖片由藝術家及刺點畫廊提供

《我們的時光》 是一部雙頻影像作品,這部結合了科幻與情景喜劇類型元素的影片中的主要人物有性感的金發變裝皇后V Sin、身材健碩的紅發萬人迷男子偶像Wai King以及星際新聞主播“說書人”(The Storyteller),三個角色皆由藝術家本人飾演。在影片設定的宇宙中,并無恒定的絕對時間,人們在不同時空之間穿梭。《我們的時光》以諸多觀眾熟悉的家庭情景喜劇的形式拍攝了在這不斷變換的宇宙時空中的明星夫婦V Sin與Wai King生活的一天。量子糾纏與廣義相對論對于客觀、絕對時間的解構啟發了藝術家對此故事背景的設定。藝術家將時空相對性的概念以科幻作演繹,并令其與情景喜劇中穩定的原子式家庭生活想象對撞,以故事化(storytelling)搭建觀念角力的場所,剖解、沖擊流行文化中的性別等社會范式,也欲激發觀者對于“現實”究竟為何的思考。

單慧乾,《我們的時光》,2024,影像靜幀,圖片由藝術家及刺點畫廊提供

當我們觀察不同的行動者如何面對巴塞爾博覽會帶來的協同效應,便可從他們此刻的姿態與策略中窺見他們長期的實踐脈絡以及對于自身的文化定位。在本文提及的機構中,Para Site藝術空間、油街實現、刺點畫廊等香港本地機構與畫廊不論從展覽內容或是時間點上都巧妙地從這個高度國際化的藝術周借力,制造有張力的本地與全球性對話,在各自的展覽語境里對全球當代藝術中關注已久的離散處境、多元性、地緣政治話題進行具有持續性和延伸性的討論。作為在本地已有相當能見度的機構,他們回應香港“藝術三月”同時也保持著自身的節奏,展現其項目的實驗性和長期性。

—

蘇詠寶:迭步

Para Site藝術空間

香港鲗魚涌英皇道677號

展至5月25日

油街焦點——許方華:像極了花園

油街實現 油街倉庫 2

香港北角油街12號

展至8月31日

麥海珊:查無此人

WMA Space

展至3月31日

光散落在四處

錄映太奇

九龍土瓜灣馬頭角道63號牛棚藝術村13號

展至4月13日

油街焦點——王浩然:來自香港的愛

油街實現 油街倉庫 1

香港北角油街12號

展至8月31日

單慧乾:我們的時光

刺點畫廊

香港黃竹坑道28號保濟工業大廈15樓

展至5月10日

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號