沈奇嵐對談孫莉:成都以何吸引年輕人

日期:2025-02-24 10:13:49 來源:A4美術館

資訊

>沈奇嵐對談孫莉:成都以何吸引年輕人

“開年對話”是Artnet中文網每逢農歷新春推出的傳統專欄,我們與藝術圈和跨界人士對話,期冀他們能在不確定的時代中,給予讀者一些靈感、啟發及堅定。

這 場對話發生在澳大利亞迷人的拜倫灣(Byron Bay)的雨林之中。我和孫莉館長一同來拜訪即將在A4美術館舉辦首次海外大展的澳大利亞國寶級藝術家Lindy Lee。她的工作室和家就在雨林之中。在午休的間隙,四周有不同的鳥兒在唱歌,陽光無限晴好,天空澄澈。在這里,我們暢想了今年和未來。沈奇嵐:孫莉館長您好!祝賀A4美術館剛剛榮獲了2024年“全球最美博物館”提名并最終獲獎!作為2024年中國唯一入選的美術館,能否談談這一獎項的意義?孫莉:是的,我們入選了2024年“凡爾賽建筑獎”全球七大最美博物館,這個獎項首次增設博物館與美術館類別。對我們而言,這份認可既令人欣喜又出乎意料。當時是成都市官方對外宣傳平臺的工作人員通知我們的,很驚喜。當時我們也想問問組委會我們為什么會獲獎。它對建筑本身是有考量的,不僅是關注建筑的美學價值,更強調建筑與公眾的互動,對公眾開放度和使用性都很重視。這一屆我們是這7家博物館里面唯一一家由老建筑改造而成的項目,在東西方文化碰撞中,A4美術館將歷史空間轉化為開放的公共場域,或許是獲獎的重要原因。孫:獲獎名單有大埃及博物館(埃及)、斯姆里蒂萬地震博物館(印度)、下瀨美術館(日本)、羅宮博物館(荷蘭)、阿曼跨時代博物館(阿曼)、波蘭歷史博物館(波蘭),類型各異。評選由聯合國教科文組織與世界建筑師協會聯合發起,非常注重建筑的社會價值與公眾參與度。我們雖是民營美術館,但在持續推動在地藝術生態發展的進程中,展現出了獨特的生命力。頒獎儀式是在巴黎的聯合國教科文組織總部舉行的。

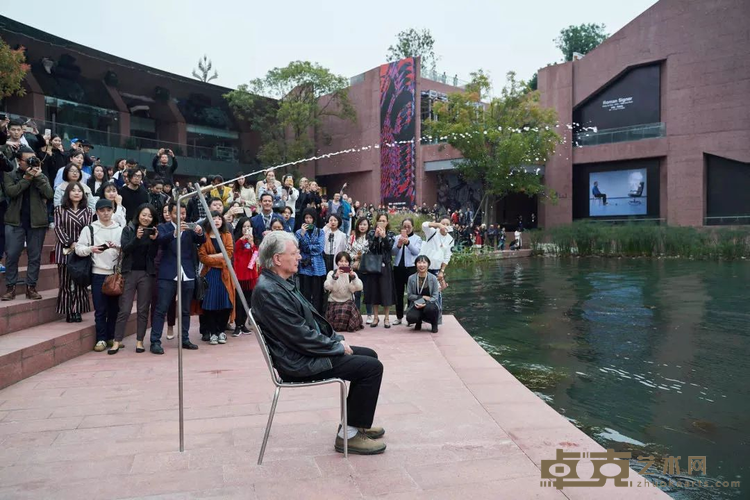

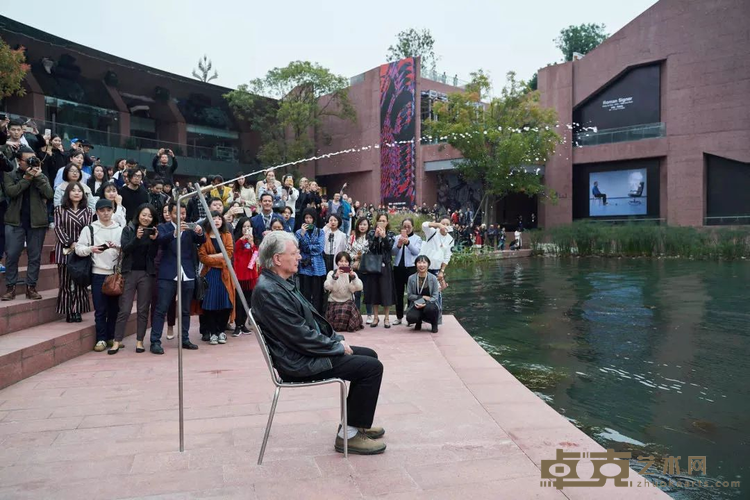

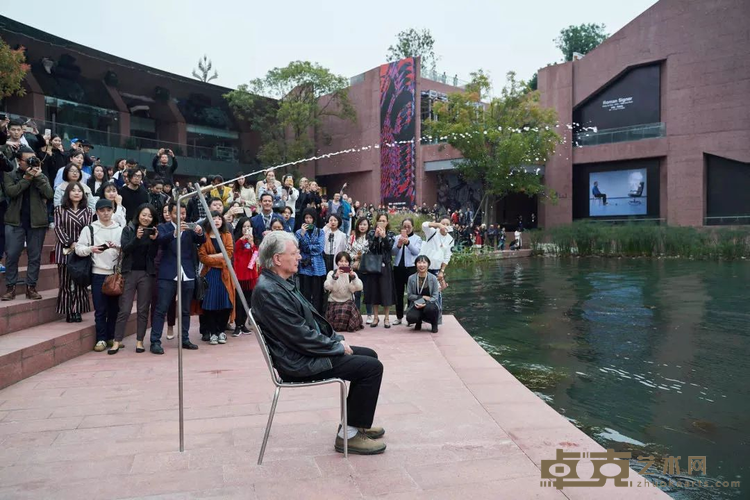

孫莉館長在聯合國教科文組織總部領獎現場,巴黎,法國,2024沈:A4美術館作為民營機構,能持續運營17年的關鍵是什么? 孫:我覺得時間本來就給出了一些答案,也是我們一直在堅持做的一些事情。從成立之初,A4便定位于“非盈利當代藝術機構”,致力于在地藝術生態與國際對話。雖然我們在策劃展覽和公教的形式、媒介和手段上有了不同的變化,但最基礎、最內核的東西實際上一直沒變。整個在17年的發展當中,我們做了大量推動本地藝術生態發展的工作,我覺得這是一個機構對城市的責任,一件必須要持續去做的事情,因為你做的事情是對這個城市、對你的周邊、對整個區域的藝術創作是有持續推動力的。而且它在深度地和這個區域發生關系的過程中,才能建構這個區域的文化,才能有一個很深的生命力在土壤里面蘊藏、生長和滋養。如果只關注本地問題,用單一視角來看,它往往可能不太具有那么廣泛的社會助推力,所以其實我覺得我們在做的工作,是如何去把本地的生態用一個更開放的視角和更對話性的方式和世界連接起來。我覺得這是很重要的一個工作。鹽田千春西南首展“宇宙回音”開幕式現場,A4美術館,成都,2024A4美術館的國際化不是單純在用一個單一標準。往往藝術家成功的標準來自于ta的學術認知和市場價格這兩個維度,或者是ta受歡迎程度也作為一個評判標準。但是對我們而言,非常重要的一個評判標準是ta如何和本地發生關聯,ta如何在本地有效開啟一些有深度的交流性問題,這是我們選擇國際藝術家的一個非常重要的標準,而不單純依賴ta是否是一個很貴的藝術家,是一個特別有名的藝術家,我覺得這個標準是比較不一樣的。比如說我們在看羅曼·西格納的時候,我覺得他的有效性是在于他對本地藝術生態的創作其實產生巨大的影響,非常多生活居住在成都的藝術家,也包括很多美院的學生,他們在讀書的時候其實都受過羅曼的影響。所以當時我們邀請羅曼來到成都的時候,當地的藝術家是特別開心的,他們很激動。

“羅曼·西格納:影像——1975至1989和現在”展覽現場,A4美術館,成都,2018我們邀請羅曼走訪了本地藝術家的工作室,特別是年輕藝術家,他們有點像看偶像一樣地去跟羅曼進行對話,所以國際藝術家與成都藝術家的深度互動會激發本地創作的活力。我覺得有的時候我們需要外部力量來對內部產生一些碰撞,這會激發內部的一些能量,產生新的創造力,這是一個很重要的方式。很多人覺得成都藝術家沒有那么強的功利性,而且他們在一個相對松弛的環境里面進行創作。但是藝術很多時候也是要跟自己去抗爭的,它不是單純的只享受生命,我覺得有太多的東西是需要我們去對自己進行提問,對自己的生命進行深度思考的,所以藝術很多時候是提供給了大家一個創造問題的環境。我們看到同時代的藝術家,大家都在做什么,包括我們在和大卷伸嗣合作的時候,對很多成都特別是做裝置的藝術家就產生了非常大的觸動。而且我們在文化底層上的思考、對于東方哲學的理解,有很多地方是相通的,只是在創作上都有獨特的表達。這個展對藝術家群體也是特別有意義的。

大卷伸嗣個展“靈韻之光”展覽現場,A4美術館,成都,2023同時,因為我們在說希望能夠驅動本地藝術生態,那么通過這種項目也大力帶動了我們的公共教育項目的開展,其實對今天的美術館和博物館而言,它進入到了一個新的時期。它不再是單一的、只呈現人類那部分特別聰明的,特別有思考性、有表達性的人的作品,它應該變成了一個更具有交流、更具有交互和共同學習,把共同情緒和情感連接在一起的一個精神性的空間。孫:今天的美術館不僅是展示空間,更是共同學習與分享的場域。我們通過展覽、工作坊、衍生品等多元方式,將藝術家的創作“轉譯”給公眾。今天的美術館其實它有非常重要的交流的功能,產生交流的意義、分享的意義,也是一個合作的地方。我們大家共同去分享好的想法,去把我們喜歡或者是關注的問題在這個地方展開討論。在藝術的世界里邊我們有一種特權,就是我們可以在美術館里邊進行一些“實驗”,因為它不涉及到一個太外部的世界,我們可以在這里先進行一些嘗試,如果成功了的話,它可以有更多拓展的機遇。所以我會覺得今天的美術館其實不只是一個展示藝術家作品的地方,它也是一個既享受特權、又讓特權惠及更多人的平臺。在國際上我們產生的共識不是education,而是learning。learning是一個共同學習,education是“我教育你”。我覺得今天的美術館是一個learning,sharing, 一個分享和學習的地方,這個學習可以是彼此的學習,在藝術家和觀眾的交互當中,ta其實也得到很多積極的反饋,再去面對自己的藝術創作,會讓ta向前一步。孫:這是我們在美術館工作特別關注的一點。當一個藝術家已經完成了ta的那部分,讓一件作品走到了公共空間,接下來交給美術館的工作難點就是:如何讓更多的公眾去介入、去理解、去參與到這個藝術系統里面來。業內的藝術家和策展人所說的學術和專業,可能和我理解不太一樣,美術館的專業就是如何把一個藝術家的作品有效地、以一個更開放的方式介紹推薦給觀眾,這中間的轉譯工作就是專業。今天美術館的專業性是一個很綜合的評價體系。怎樣將藝術家的作品和公眾進行連接?比如說在展覽的展陳方面,不是單純說把這個空間擺設好,把藝術作品擺進來就好了;比如說現在有很多展覽把展簽變成一些公眾視角的問題,機構再給到一些專業的回應和解答;比如說有些展覽是在結束或者是開始的展廳,將藝術家的創作經歷或展覽的系統性知識呈現出來,不是用生硬的方式,而是讓觀眾有更深刻的體驗;還包括展覽結束之后,帶一個有趣的衍生品回家。展覽是一個整體性工作,各個維度都會呈現出美術館博物館的專業。

沈:您覺得至今為止讓您覺得非常有啟發的一次展覽是什么樣的?您心中的理想展覽是什么樣的?孫:這次在巴黎看了凱布朗利河岸博物館(Musée du Quai Branly),我本來預期半個小時逛一逛,看一看是什么就走了,結果進去之后我待了將近三個小時。這個博物館不是關于當代藝術的,但是給我了很大的啟發。這個博物館展示的是世界范圍的不同的文明。整個的導覽系統非常好,每個作品在展覽中所在是什么位置、在什么時期、和這個文明有什么關聯度,都有非常好的一個表達。整個展陳在一個巨大的空間里,美術館是讓·努維爾的設計,里面很多展品的展陳就在一個小洞穴里,就像原始人進入洞穴一樣看展品。在看的過程中,可以看到很多的關聯度,比如原始人的面具和當代的很多藝術家的抽象表達的關聯。真的很棒。沈:A4的“iSTART兒童藝術節”全國聞名,這一項目的初心是什么? 孫:始于2008年汶川地震后的災區藝術援助。我們2008年開館的時候,是3月21號。不到兩個月,5.12地震就來了。那個時候全城的氛圍都是抗震救災,當時的成都真的是讓人很感動,所有的人都積極地奔赴災區,去幫助當地的人。當時我就在想我們能夠做什么,我就召集了一批藝術家,也有一位專門從香港過來的心理咨詢師,去了災區,做了大量的現場活動,都是為孩子做的。當時很多小朋友身心都是受創的,我們用很多藝術項目去做心理療愈和疏導。當時還援助了一個藝術教室,去培訓他們的老師,老師再把這些藝術活動帶到他們自己的學校去。第七屆iSTART兒童藝術節展覽現場,A4美術館,成都,2021

從那個時候開始,我們看到藝術對真實的社會還是起作用的。孩子們在ta的畫里傾訴,我們發現問題,就會有專業的心理咨詢師去跟進。事情就是這樣,當你持續做一件事情的時候,很多人、很多資源、很多信息就向你匯集越來越多。所以后來慢慢發展到覺得一個藝術展覽已經不足以去容納這些事情了,我們就把藝術展辦成了每年一度的兒童藝術節。第十屆iSTART兒童藝術節開幕式暨十周年慶現場,A4美術館,2024這個展覽就純粹是為孩子去做的展覽,我們希望從兒童的視角、以兒童的方式去看待世界。從那個時候開始,隨著我們項目的深入,每一年的主題變化,合作者、教育研究者、參與的兒童就越來越多。我覺得,兒童觀和教育觀是iSTART這個項目非常重要的一個基石。我們不是從一個成人視角去俯視孩子,而是從孩子的視角看世界,從尊重兒童的角度來去看他們的成長和對這個世界的作用。

有些時候我們其實是從孩子身上去學習他們,把我們喪失掉的那種真誠、原始的創造力重新撿起來。孩子成為主體,藝術家、社會機構、支持兒童友好事業的社群網絡都為以兒童為中心,走入了自己真正的創作,感受到了純真的力量,這也是我覺得這個項目非常特別的地方。第十屆iSTART兒童藝術節展覽現場,A4美術館,2024沈:感覺A4美術館和成都這座城市分享著同樣的心跳,美術館和城市的不同行業的人都有許多碰撞。孫:對,我是覺得今天的藝術其實是需要在不同的行業和不同的文化領域中去獲得更多的養分,就是藝術系統自身是需要從外部去獲得很多能量。孫:比如說我們之前做“成都chengdu”展覽,今年我們會做“成都嘻哈”。這是一個我們兩年一屆的關于城市文化研究的項目。我們會專注在成都,因為我們就立足在成都,對這個城市的文化理解肯定是植根于此的。其實我們討論的是從改革開放到現在,成都這個城市在文化建設、特別是當代文化建設里邊,它怎么樣去參與到城市發展當中的。城市文化大展“成都Chengdu”展覽現場,A4美術館,2023而我們所選擇的切面,比如說詩歌、獨立音樂,包括像小酒館那種獨立音樂,它其實為城市的當代文化增添了一個更富靈魂的注腳。整個過程中有大量的梳理工作,以及為什么成都現在這么受年輕人歡迎,很重要的一個原因是它包容、吸納青年文化,年輕人們將這里作為一個自己的創業的首選地或夢想的起點,城市的主理人文化、獨立品牌內容發聲地等等,都是讓成都很吸引年輕人的地方。我們講城市文化,討論的實際上是當代生活的精神,是和當代藝術的很多討論是一致的,美術館選擇去通過一個展覽的可視化的方式去進行表達。城市文化大展“成都Chengdu”展覽現場,A4美術館,2023沈:我感覺A4美術館好像不單單是為了藝術圈、藝術界而去做一些工作的,好像有很大的興趣和很多的工作是藝術圈外的。孫:可以這么說。我覺得在今天藝術的定義和藝術的邊界不應該那么固化,反而是這些跨界的工作帶來了更多的活力、更多的可能性。當下,誰來判斷誰是藝術,誰不是藝術?我會覺得我們要重新來去審視這個標準是什么,我覺得這種推進的工作肯定不是一蹴而就的,歷史的推進,比如說潮流文化,在原有的藝術系統里面,它可能不會變成我們今天所討論的嚴肅藝術,但街頭文化的內容,它已經進入到主流世界,包括像美國的文化展里,現在已經進入到重要的美術館,進入到重要的拍賣,它其實也是有個演變過程的。我并沒有那種說我來建立一個標準,我只是希望能夠探索更多的可能性。沈:所以,您自己喜歡什么樣的藝術,欣賞什么樣的藝術,您希望什么樣的藝術是您的美術館所選擇的呢?孫:這個問題特別好。我覺得我的態度已經很明顯了。第一,我還是喜歡那些從作品層面來講非常有能量有力量,而且能走入人內心的作品。你能夠看到我們很多的展覽就是這樣的。另外就是它要真實的和這個世界發生關聯度,這個可能是我比較喜歡的。沈:這些藝術家生活在世界之中,不僅僅只生活在藝術世界之中。孫:對的,然后藝術家的創造性是能夠讓人感受到生命的力量,而不是憑空創造出來的。要有生命的那種活力。孫:我對新的一年充滿了希望,而且期待進入到一個新階段,新階段是我能夠更好地向著我想象的一個藝術的方向去邁進。而且到了一個時機,有更多的空間讓我去做一些事情。A4美術館和我們,都以更本質的方式回應藝術與城市的共生。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

卓克藝術APP下載