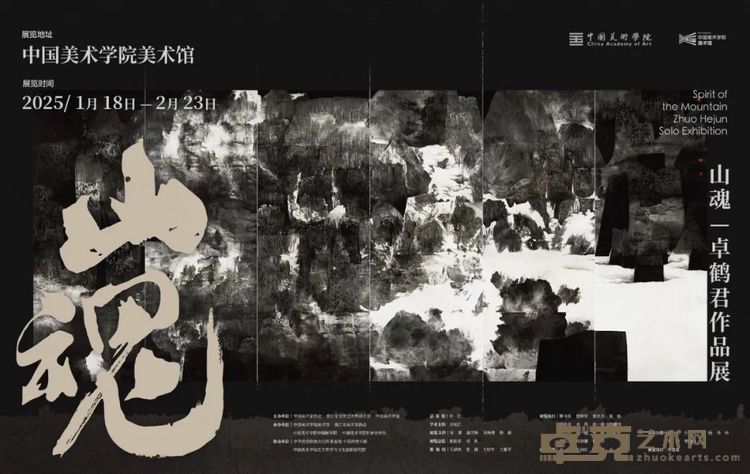

1月18日上午,“山魂——卓鶴君作品展”在中國美術學院美術館開幕。

中國工程院院士、第十二屆全國政協外事委員會主任潘云鶴,浙江省政協原副主席張蔚文,中國文聯副主席、浙江省文聯主席、中國美術學院學術委員會主任許江,中國文聯副主席、中國書法家協會副主席陳振濂,浙江省人大常委、教科文衛委員會副主任委員錢曉芳,中國美術學院黨委書記金一斌,中國美術學院原黨委書記毛雪非,浙江省教育廳副廳長陳峰,浙江省文化和旅游廳副廳長呂偉剛,浙江省文聯黨組成員、書記處書記農書榮,本次展覽藝術家卓鶴君共同展開卓鶴君先生代表作《大壑松風》畫卷,為展覽啟幕。

中國美術學院黨委書記金一斌代表學校接受卓鶴君的42米長的代表作品《大壑松風》、近5米高的9屏巨作《華茂蒼松》等一批杰出作品無償捐贈,并向卓鶴君先生頒發收藏證書。

許江,中國美術學院院長余旭紅,中國美術家協會分黨組成員、秘書長王平,卓鶴君先生博士生代表、中國美術學院學術委員會委員、教授、博士生導師張捷分別致辭。卓鶴君致答謝詞。開幕式由中國美術學院副院長沈浩主持。

出席開幕式的領導和嘉賓還有:中國美術學院黨委副書記孫旭東、傅巧玲,中國美術學院副院長曹曉陽、韓緒,中國美術學院老領導、老教授:馬其寬、徐家昌、程寶泓、盧炘、王冬齡、閔學林、任道斌、吳憲生、孟云生、傅肅琴、陳向迅、宋建明、施慧、王贊、胡鐘華、劉正,浙江文投集團黨委副書記、總經理蔣國興,浙江省市場監督管理局黨委委員王蕾,浙江省文史研究館專職副館長姜玉峰,浙江省國貿集團工會主席應達偉,溫州大學黨委委員、紀委書記李都金,浙江省文化廳原廳長、書記楊建新,浙江省建設廳原廳長、書記談月明,浙江省科學技術協會原黨組書記李德忠,浙江省公安廳原副廳長金伯中,杭州市上城區副區長廖丹,錢江海關副關長應雷,浙江省委宣傳部宣傳教育處處長楚蓓蓓,中國美術家協會展覽處處長杜松儒,浙江省美術家協會副主席兼秘書長王敏杰,法國駐上海總領館文化領事Franck Serrano(方可),意大利駐上海總領事館文化處處長Francesco D'Arelius(達仁利),中國國家版本館杭州分館黨委書記、館長吳雪勇,中國國家版本館杭州分館副館長陳瑜,浙江美術館館長應金飛,浙江省博物館副館長許洪流,西湖博物館館長潘滄桑,浙江展覽館館長汪健,卓鶴君先生的家屬、故交舊友,中國美術學院各院系領導、相關職能部門負責人、師生代表和媒體嘉賓等。

中國文聯副主席、浙江省文聯主席、中國美術學院學術委員會主任許江講話

中國美術學院院長 余旭紅講話

余旭紅提到,近1000年前,郭熙的《林泉高致》與“三遠法”標志著中國山水畫的成熟;800年前,“南宋四大家”(劉李馬夏)孕育于杭州;101年前,林風眠先生有感于中國繪畫的式微,在法國巴黎創辦“霍普斯會”,萌發了百年的國美學脈,成為建立國美的時代宣言:“介紹西洋藝術,整理中國藝術,調和東西藝術,創造時代藝術”。中國美術學院自此薪火相傳,持續推動東西藝術融合與創新。

中國美術學院國畫系自建校之初成立,歷經近百年傳承發展,直至如今的中國畫學院,一脈相承、薪火相傳,涌現出一大批杰出的中國畫名家巨匠。卓鶴君先生作為中國美院第一批國畫系研究生,得陸儼少先生筆墨之清幽雄渾精髓,不拘舊法,融會創新,自辟山水新境。畢業留校之后,他將大半生奉獻于中國美術學院的教育事業,并成為中國美術學院第一批博士生導師,“以大愛之心育莘莘學子,以大美之藝繪傳世之作”,為中國畫學的傳承與發展做出了開拓性貢獻。

卓鶴君先生秉承“傳統出新”的教學理念,以“承古融今,續脈拓疆”為學術導向。作為中國美術學院首位公派美國進行教學的教師,他于中國傳統文化語境之外又擷取、消化、吸收了西方理念,賦予了傳統藝術抽象的現代性光彩,是當代水墨的重要實踐者、推動者與創新者。他借古開今,融古法為我法,傳承東方藝術文脈,開啟“新浙派”的筆墨氤氳的新境。

作為2025年中國美術學院美術館的新年首展同時也是卓鶴君先生的第一次大型個人作品展,“山魂”薈萃了他一生之藝術精華,展示其青年藝術自由探索階段至耄耋之年方興未艾之佳作。2017年,卓老師和童中燾老師、陳向迅老師,向學校捐贈了1999年為中南海懷仁堂創作的《江山萬里圖》的創作手稿;此次展覽,卓鶴君先生又無償捐贈了一批巨幅杰作。余旭紅向卓鶴君先生對母校的拳拳之心表示感謝。

中國美術家協會分黨組成員、秘書長 王平講話

王平指出,卓鶴君老師是享譽全國的浙江山水畫的重要代表性畫家,是中國美院山水畫創作和教學的領軍人物,對當代中國山水畫作出了重要貢獻。20世紀以來的中國山水畫經歷了從“文人畫”向“畫人文”的體格轉型,最大的危機是山水畫在形態變幻中也逐漸遠離了中國山水畫的文脈。而中國美院中國畫教學延續潘天壽先生的教學理念,一直強調“四重”,守正創新:一是創新性發展,追求為傳統增高闊;二是創造性轉換,廣泛地吸收、借鑒西方現代藝術的藝術手法,但仍有明確的主體意識。

卓鶴君先生博士生代表、中國美術學院學術委員會委員、教授、博士生導師張捷致辭

張捷表示,此次展覽見證了卓鶴君先生從藝60余年、從教45年來“心織筆耕”的傳道歷程,體現了老一代國美人尊師重教的生命履痕。卓老師為人謙和,關愛學生,是一個充滿智慧的納言敏行者,他言語簡樸卻義理精深。山水是因人而異的風景,是求道者的山水,更是世界觀的山水;看山是山、看山不是山、看山還是山,是筆墨境界、人文境界、生命境界的層層遞進。

卓老師以天地為師,以智者為師,以真理為師,將自然觀當作藝術創作的方法論,使自然觀照與心象表達相互融合,他的作品注重心之性靈,不為自然表象所束縛,并從自然本真出發而獲得超然物象的生命自覺。他與自然山川的對話,體現了一位讀山者對天地山岳的敬仰,筆底境界深邃,山鳴谷應,意象洪荒的山水世界成了山魂水魄的精神象征。今天的展覽,是美術界的盛事,也是晚輩得以學習借鑒的眼福。

本次展覽藝術家卓鶴君教授致答謝詞

卓鶴君表示,此次展覽的成功舉辦,如同籃球投籃命中般令人欣喜,而眾多領導、摯交及同行同仁的光臨,更為此次展覽增添了一抹亮麗色彩,意義重大。特別要感謝的是兩位恩師:啟蒙老師賴一匡先生的悉心教導,帶他踏上了藝術之路;改革開放后,他鼓起勇氣報考研究生,并有幸成為陸儼少先生的弟子,進入中國美術學院這一夢想殿堂深造。

他提到,山水畫作為自己的專業,有機會游歷祖國的大好河山,將錦繡河山的壯麗景色融入畫中,為其提供了無盡的創作靈感。在此,他也衷心感謝夫人的默默付出,為他留出了寶貴的創作時間。此次展覽讓卓鶴君意識到自己的創作之豐,團隊的付出也讓他動容。盡管年事已高,但他依然保持著對藝術的熱愛與追求,立志創作出更多、更精彩的山水畫作品。

中國美術學院副院長沈浩主持開幕式

展覽以時間線索組合主題團塊,通過“行云流水”“心織筆耕”“坐窮泉壑”“如山之魂”“游化墨戲”五個板塊,系統呈現了卓鶴君先生從青年藝術自由探索階段至耄耋之年方興未艾的230張精品佳作。從對筆墨的實驗探索到對心靈山水哲思的藝術演化,從大開大合、墨色生輝的主題“山魂”系列到素尺小幅的泉壑意趣。通過在展廳里的行游停駐,我們得以窺見卓鶴君先生對天地宇宙的純然體悟——以心織畫,以筆耕耘,而見山河壑中開天地,天風聲里造洪荒。

初入展廳,一段來自卓鶴君先生自述的文字開啟整個展覽山水宇宙的氣象:

“山水畫需要大胸懷、大眼界,看到的世界要全部裝得進去,中國畫的視覺觀就是如此,所以我說‘山水為大’”。

——卓鶴君

早在1973年,自幼酷愛繪畫的卓鶴君以《茶山春早》一畫,在全國美展上脫穎而出。1979年,他考入浙江美術學院(今中國美術學院)山水畫研究生班,師從陸儼少先生,既得先生清幽雄渾之筆墨真傳,卻非單純沿襲陸師之法,而是融會貫通之下,自創新境,從古典山水范式中生發出一種嶄新的觀照之法。他以水意氤氳,幻化無窮的抽象筆墨,勾勒山水蕩漾,顯現山水世界的實象。“實象”并非運墨還原具象的山水物,而是意在五色酣豪中凝結自然的陰陽形勢和內在品質,云、雨、江、風皆成為山的不同面相。筆墨的動詞性成為了卓鶴君青年時期所追求的方法。這種淋漓的筆墨實驗是以勾、潑、沖、染等動態塑成山之骨血,并從傳統文化中擷取敦煌山頭、畫像磚拓片等等意象融入其中,使渾然一體,相得益彰。其筆下的山水實象如行云與流水“運轉變通,不質不形,如飛如動”。他心手順暢,不惑不懼。

《行云流水(二)》 68x179cm 1984年

《湖光山色》 68x179cm 1982年

《黃山(三)》60x71cm 1987年

《墨彩丹青圖》136x238cm 1988年

《春如遙山碧四圍》69x69cm 1992年

《紅色的連結》74x69.5cm 1995年

《山魂之二》724x324cm 1998年

《城市山水(一)》143x71cm 2000年

“跑山水要有虔誠的心,不是隨便看過就算了,要有機心。”

——卓鶴君

如虔誠轉山的行者,卓鶴君以山川為師,窮盡自然之泉壑,這不僅是對古人“搜盡奇峰打草稿”的致敬,更是他恪守傳統“三遠”之繪畫觀的生動實踐。

荊浩問:“何以為似?何以為真?”或危坐山林,或靜坐陋室,卓鶴君窮盡心力以現心中萬千泉壑。對卓鶴君而言,“三遠”不僅是傳統山水繪畫的觀法,更是他隨時可以取用的心靈地圖,引領他信步于山水之間。畫面為他心中無垠山水世界正名,云雪飄逸、山石堅強、氣象光彩伴隨著作為筆墨構成的皴法,傾覆與栽培,三遠曲折得以開合。山水已不再是風景,星斗間充滿太古的智慧,世界的氣息、氣韻與氣象交織其間,展現出生命中那些微妙而生動的變化。自然在他的畫布中低語,訴說著那些遠近不分,始末無界的秘密。山水之道在于心中有丘壑,持經達變則可以至真境,此所謂有法中無法,無法中有法。

位于美術館二樓方廳的第三板塊“坐窮泉壑”,為卓鶴君先生進入千禧年后的作品,該時期卓鶴君貫徹于“搜盡奇峰打草稿”與“心中有丘壑”的藝術素養,恪守“‘三遠’走天下”的章法布局,深入水、云、雪、風自然之情理的胸中圖景。將山水之道置于心中,以水墨寄情,抒發性靈,探求“無法而法,乃為至法”的超然心境。

《山魂之三-筆法記》580x279cm 2003年

《淡掃明湖開玉鏡》180x97cm 2008年

《空山新雨》143x143cm 2008年

《塔影掛青漢 鐘聲和白云》142.5x143cm 2006年

“山水畫必須要三遠走天下,到處跑,落腳點很多。焦點透視只有一個點,就會受很大限制。山水畫到處跑都是點,只要你記在心上,畫起來就可以完全按你的想法,你的心境來畫。”

——卓鶴君

“黑黑的魅力,多么放蕩而又幽默,令人迷惑。一種幻覺,墨點帶來了馬瑟韋爾的《下午5點鐘》黑色與白色的世界,一種東方精神,是那么親切又那么行動。”

——卓鶴君

千山萬壑貫通一氣,浩浩落落,山川如天地骨血鑄其如山之魂。大山如巨碑,有宋以來之山水精神在此刻又復葳蕤勃發。卓鶴君以磊落胸懷,將繪畫視為信仰,每一筆皆蘊含山河之重,天風聲里造洪荒,讓大山成為創世的神力。如山之魂,如山之恒。

身即山川,以心魂觀山,意象崢嶸卻又駭目洞心的山魂巨嶂即是卓鶴君營造的奇幻宇宙。在這奇幻世界當中,他以猛黑為筆,非只描繪墨痕,亦不以筆墨堆砌為意,而以“無法”訴諸筆端,落于紙上,預判、破壞、覆蓋都成為“無法”的一環。山岳隨我開,山水隨我起,巨黑于平地拔千仞。在這巨黑之中,他并不任其荒蕪,相反卻吐納宇宙的氣息,蘊含著不竭的生命源泉。“眾山皆響”的巨嶂并非為奏響山的交響樂,而是深入探尋自我的山水宇宙,落定山水拼圖中深奧精微的宇宙秩序。

“要與西方抗衡,我想要有主動之態,從而必使豬返其祖,取祖先之精之華。野豬之動能敵牛勁,至少不相上下。對野豬的行動,我抱樂觀態度,與其抗衡我充滿希望。”

——卓鶴君

展覽中最大的巨幅著作展廳“如山之魂”,該板塊以《山魂》系列為核心,展現卓鶴君先生對大山的訴情,主題海報上的視覺碎片可以在這里看到完整之貌。卓鶴君先生總共畫了5張《山魂》。他自述:“山魂題材,就是把我心境當中的東西進行表露”

《高山不可測咫尺近太清》180x359cm 1989年

《山魂之一》820x350cm 1995年

《山魂之四-山石課徒變奏》1420x420cm 2010年

恩師陸儼少先生曾和卓先生說過 “山水畫的創新在皴法上”,所以當我們回頭,就會看到鋪滿整個弧墻的《山魂之四-山石課徒變奏》,卓鶴君先生把課徒的皴法結合到畫面之中。在這張作品創作的過程中,卓先生坦言:我更體會到了什么叫“心中有丘壑”。

“最最要緊的是,要跑下去。通過不斷跑、不斷看,看透了,并且熟記于心,就能隨手可畫。這就是平常說的胸中有了丘壑,丘壑是很寬泛的東西。”

——卓鶴君

太行之雄渾、黃山之秀美、雁蕩之幽奇、武夷之靈秀、三峽之險峻、蜀道之蜿蜒、長城之壯麗,萬類性情皆在卓鶴君俯水昂山的身心聯系中成其畫布,成其世界。山川游歷的細膩積累成其筆性,卓鶴君以山水形式與筆墨之探索將通情的行動躍于紙上。

《山水小品》

《山水小品》

《山水小品》

課徒小稿雖則將中國繪畫進行程式分解以行傳統技法之授受,卻需生活與心性的歷練和體味,其強調“無中生有”,一筆生發,推出千萬筆,推開一片山水天地。卓鶴君堅守傳統繪畫的教學傳統與脈絡,也強調繪畫行動本身在場的真情發動。他懷揣著從一而終的真心和趣致,將從生活與習作中凝練出的皴法演變成大山大水與天地精神的呼應。工筆、冊頁、手卷、團扇、扇面,于他而言信手拈來。通過這些筆觸與墨色交織的尺素小幅,我們得以回到那個天地現場,看到這位業師權衡山川形勢,激躍云水聚散的游化墨戲。

“游化墨戲”板塊以卓鶴君先生的山水小品和課徒稿件為主要內容,展現藝術家日常趣致與嚴謹教學的一面。

卓鶴君

展覽時間:

2025年1月18日-2月23日

展覽地址:

中國美術學院美術館

主辦:

中國美術家協會

浙江省文學藝術界聯合會

中國美術學院

承辦:

中國美術學院美術館

浙江省美術家協會

浙江省美術家協會

中國美術學院中國畫學院

中國美術學院科研創作處

協辦:

中華優秀傳統文化傳承基地·中國傳統書畫

中國美術學院藝術哲學與文化創新研究院

總 策 劃:許江

學術主持:余旭紅

展覽支持:張捷、盛天曄、劉海勇、陳磊

展覽總監:夏商周、卓旻

策 展 組:馬思琦、張晨、王晗宇、王嘉平

展覽執行:蔡可成、袁柳軍、竇亞杰、趙怡、薛佳音、李昂、張耀瑋、劉丹丹、趙一璇、杜昕、周紅葉、范陽子、何俏娜、鮑海舟

項目統籌:谷叢、王劍紅、陳衛青、馬瀾

宣傳公教:徐元、方舟、劉楊、朱羚、周慧、賈毓秀

視覺設計:林建嘉

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號