李爽,《似曾相識》,2022年,影像靜幀

圖片致謝藝術(shù)家和Peres Projects

在2024年的上海藝術(shù)季中,不難注意到一批擁有獨特的跨文化視角和國際化教育背景的90后、00后藝術(shù)家占據(jù)了相當(dāng)大比例的敘事空間,如此趨勢在其他城市的當(dāng)代藝術(shù)場景之中也逐漸顯現(xiàn)。以UCCA青年贊助人年度選擇獎為例,最終獲獎的張移北畢業(yè)于英國皇家藝術(shù)學(xué)院和倫敦藝術(shù)大學(xué),她剛結(jié)束在Longlati經(jīng)緯藝術(shù)中心的駐留項目及其個展“請脫鋼盔”,其他入圍該獎項的藝術(shù)家如王玉鈺、李海南、戴圣杰等幾乎無一例外地具備海外留學(xué)背景,并在近年來活躍于國內(nèi)的展覽現(xiàn)場。

與此同時,Prada榮宅正在展出“李爽:月球的距離”,藝術(shù)家從紐約大學(xué)畢業(yè)后生活和工作在德國柏林和瑞士日內(nèi)瓦,以聲音裝置和一系列樹脂作品探討了數(shù)字化時代東亞家庭關(guān)系與交流困境;START星美術(shù)館“零度雕塑計劃第1期”正在展出藝術(shù)家經(jīng)傲的“神游”,她先后畢業(yè)于倫敦?學(xué)金史密斯學(xué)院和英國皇家藝術(shù)學(xué)院;Fotografiska影像藝術(shù)中心正在呈現(xiàn)剛獲得英國皇家藝術(shù)學(xué)院設(shè)計博士學(xué)位的藝術(shù)家李維伊的個展“三合一”;真寶藝術(shù)空間則正在為曾于喬治亞大學(xué)修讀美國歷史和性別歷史的藝術(shù)家龍荻舉辦第一個機構(gòu)個展。再將時間回撥至九月,佩斯畫廊宣布將與Michael Kohn畫廊和Pippy Houldsworth共同代理藝術(shù)家李黑地,其教育背景橫跨中國、美國和英國,作品也探索著人類的具身化認知、被動遷移和親密關(guān)系。

“李爽:月球的距離”在PRADA榮宅展覽現(xiàn)場,2024年,攝影/Alessandro Wang

上文中提及的李爽、李黑地與近年來展開國外畫廊代理或合作關(guān)系的藝術(shù)家,以及其他頻繁出現(xiàn)在各大國際雙年展上的華裔面孔們都或多或少在國際藝術(shù)場景中作為西方敘事下的“邊緣群體”受到矚目,其他選擇回到國內(nèi)發(fā)展的年輕藝術(shù)家面臨的則是完全不同的身份議題,但他們的藝術(shù)創(chuàng)作中也存在某種相通的共性。相較于在國內(nèi)市場更受歡迎的架上繪畫,這一代年輕藝術(shù)家都更傾向于使用多元媒介和跨學(xué)科知識,他們的藝術(shù)語言游走于不同文化符號之間,關(guān)注的主題也與文化認同和全球性議題有更強的關(guān)聯(lián),意在突破傳統(tǒng)地域性敘事的局限。

這似乎揭示了一種微妙的藝術(shù)實踐轉(zhuǎn)向:得益于海外學(xué)習(xí)和文化交流經(jīng)驗,這一代藝術(shù)家構(gòu)建起了一種流動的、去中心化的藝術(shù)認知系統(tǒng),使其創(chuàng)作出更為多元的裝置及其他多媒介語言作品,在與同輩策展人、藝評人逐漸凝聚同溫社群的同時活躍于國內(nèi)外大型展覽、藝術(shù)機構(gòu)、畫廊、藝術(shù)博覽會現(xiàn)場。但是留洋背景帶來的跨文化表達是否真的成為藝術(shù)創(chuàng)新的決定性因素?這會反過來作用于國內(nèi)市場與藝術(shù)生態(tài)嗎?國內(nèi)的展覽、市場與討論環(huán)境又是否做好了迎接這些作品的準(zhǔn)備?

“經(jīng)傲:神游”在START星美術(shù)館展覽現(xiàn)場,2024年

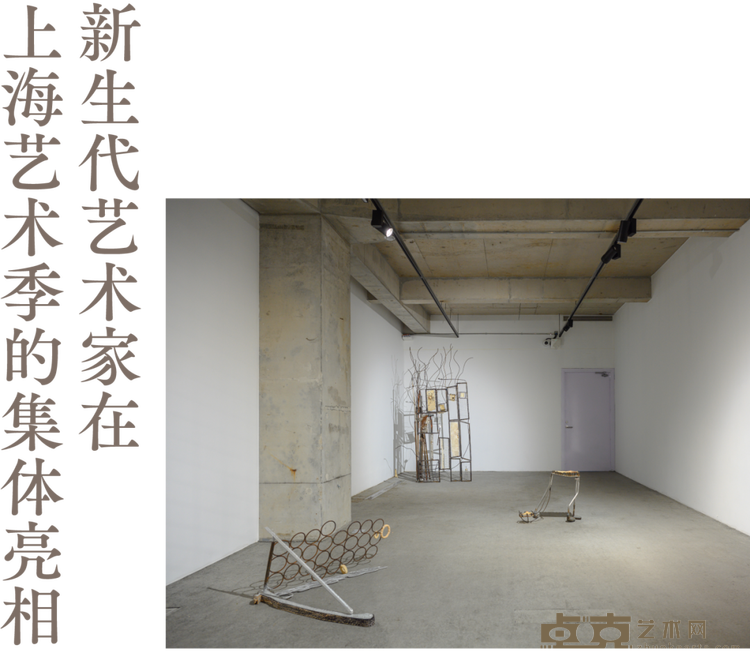

讓我們將目光轉(zhuǎn)至近期備受關(guān)注的幾個展覽現(xiàn)場——藝術(shù)家經(jīng)傲在星美術(shù)館的個展是“零度雕塑計劃”的首期項目,該計劃關(guān)注“所有當(dāng)代正在挑釁、覺醒、突破邊界的雕塑創(chuàng)作者”,并指出“經(jīng)傲是一個‘非標(biāo)性’的雕塑藝術(shù)家。在她的作品里,你很難看到明確的學(xué)院制式,或者經(jīng)典的藝術(shù)史回溯痕跡。”這位從純藝轉(zhuǎn)學(xué)表演、做過音樂還當(dāng)過模特的藝術(shù)家探索各種質(zhì)材在不同環(huán)境中成為雕塑、行為、影像的發(fā)生方式,在非二元對立的語境中,探索“物質(zhì)”與“非物質(zhì)”、“意識”與“無意識”間的曖昧關(guān)系。她與各類“拾得物”構(gòu)建起親密的關(guān)系并對其進行重新發(fā)現(xiàn),同時引入了聲音與時間——她允許材料間的碰撞所產(chǎn)生的一切發(fā)聲,也允許材料在存在的過程中被自然造化或腐朽——甚至可以說,這也是她所期待的。相較于當(dāng)下以辯證思維為主導(dǎo)的藝術(shù)?產(chǎn)模式,經(jīng)傲的創(chuàng)作更偏向于敘事性?學(xué),通過不斷地提出問題并在疑問中游?,將??對?命體驗中所有的態(tài)度與抉擇,均誠實地呈現(xiàn)于作品中。星美術(shù)館正在持續(xù)進行的“藝術(shù)家譜系研究”項目也先后關(guān)注到蒲英瑋、傅斯特這樣有類似背景的年輕藝術(shù)家,他們在創(chuàng)作中所展現(xiàn)的自我意識和生命力也呼應(yīng)著星美術(shù)館發(fā)起這一系列“生長”的研究及展覽的初衷。

陳若璠,《末節(jié)-冰呢 (10月17日)》,2024年,??BANK

正在BANK畫廊金庫項目空間呈現(xiàn)的陳若璠個展“風(fēng)的敏感”源自她2023年在挪威駐留時在北極圈內(nèi)Fleinv?r島觀察到的劇變自然現(xiàn)象,她坦言自己關(guān)注的內(nèi)容“或許不是那么主流”,但駐地時的親身經(jīng)歷讓她意識到氣候變化在北歐是真正迫切的問題,人們的環(huán)保行為也并非一種矯枉過正,她當(dāng)時駐留的小鎮(zhèn)由于臺風(fēng)頻發(fā)致使近80%的人口遷移別處。事實上,曾分別在紐約和倫敦留學(xué)的陳若璠在創(chuàng)作中始終關(guān)注由自然與人相互構(gòu)筑的地緣記憶,并將自身情緒注入其中,以繪畫、影像、裝置等多種形態(tài)的作品探索她與世界的微妙關(guān)系。這樣的作品帶有明顯區(qū)隔于藝術(shù)季“賣座”展覽的特質(zhì),不過BANK金庫空間自2022年成立以來一直秉持著呈現(xiàn)“全球視野的小型實驗項目”的初衷,放眼于跨媒介創(chuàng)作、多元化表達的作品,內(nèi)容旨在探討全球性議題和文化認同。2023年,該空間展示了畫廊最年輕的簽約00后藝術(shù)家文爵的個展“超體:豐饒角”,這位脫離了常規(guī)教育系統(tǒng)、分別在巴黎大茅舍藝術(shù)學(xué)院和弗朗索瓦·勒朗德工作室進修的藝術(shù)家則為觀眾展現(xiàn)了一種更為雜糅和豐富的自我表達。

留學(xué)經(jīng)歷或為新一代藝術(shù)家的創(chuàng)作提供了不同視野,但如何將個人經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為具有普遍意義的藝術(shù)語言并在國內(nèi)市場打開受眾,以及畫廊作為推動年輕藝術(shù)家發(fā)展的重要助力如何看待這樣的“集體背景”和趨勢,仍是懸置的問題。以在安福路片區(qū)的畫廊為參考體系,曾經(jīng)與李黑地、黎佳儀、鐘云舒、石佳韻、志韋等一眾藝術(shù)家合作過的LINSEED畫廊正在為藝術(shù)家鄭芝琳舉辦個展“感動”,同時在與另外兩家國際畫廊合辦的群展“聚會”上呈現(xiàn)包括盧君意和王韻堯的作品。與鄭芝琳一樣,正在膠囊畫廊舉辦個展的藝術(shù)家蔡澤斌也在藝術(shù)季頻繁地被年輕一代藏家提及,雖然他的跨文化背景并非跨越國境。作為“具有跨文化基因的畫廊”代表之一,膠囊畫廊也在近幾年內(nèi)在各地帶來或支持了王凝慧、廖雯、閆欣悅、陶斯祺等多位藝術(shù)家的展覽和項目。

“跨越文化的‘可共情性’并非源于海外生活經(jīng)歷(藝術(shù)家數(shù)年前離開北京后,一直生活于家鄉(xiāng)汕頭),而要歸因于他對古今中外的藝術(shù)、文學(xué)和文化的關(guān)切和理解,以及他的作品所傳遞情感的普世特質(zhì),”膠囊上海亞洲區(qū)總監(jiān)周智溢表示,相較于膠囊上一場閆欣悅的個展,藝術(shù)家的經(jīng)歷跨越廣東、歐洲、上海和洛杉磯,“經(jīng)歷了極為豐富的多文化生活,其展覽情感線索圍繞鄉(xiāng)愁、漂泊和歸屬,清晰地體現(xiàn)在她的敘事和繪畫中;而蔡澤濱的繪畫‘對于各種不同文化背景的觀者,或許都會顯得親切。’”周智溢將兩個展覽并置討論,以探討跨區(qū)域和跨文化背景經(jīng)歷在藝術(shù)家創(chuàng)作中的意義:“它是第一人稱視?的、身體力行的認識世界的方式,其中自有或強烈或細微的體會是只有親歷者才能完全了解的。但同時,認識和體驗世界的方式并不只有親身經(jīng)歷這一種。尤其是在今時今日,無論以何種方式獲得知識和體驗,如何將其鍛造為自己獨特的創(chuàng)作,是藝術(shù)家們化腐為奇的煉金術(shù)。”也即,在選擇藝術(shù)家時,膠囊并未特別偏好海外背景的藝術(shù)家,而是需要“藝術(shù)家創(chuàng)造超然于潮流更迭之外、屬于自己的場域和時空的能力。”

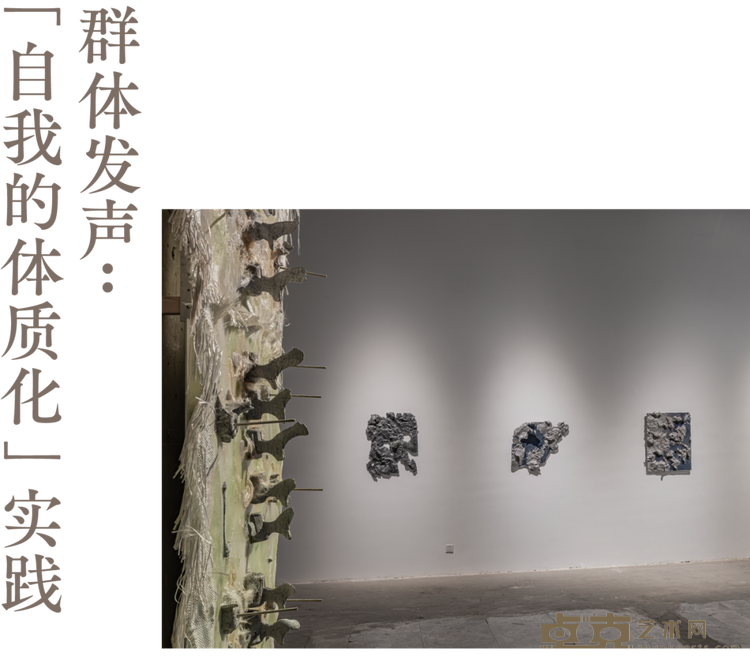

在蘇州河畔畫廊群聚的曲阜路下沉廣場,沒頂畫廊也帶來了90后藝術(shù)家馮至炫的個展“迷航”,試圖探討在動態(tài)地理框架中個體經(jīng)驗與地緣政治之間的張力。畫廊經(jīng)理臘雪兒表示,這個展覽全面展現(xiàn)馮至炫近期創(chuàng)作的新階段,是其雕塑語言和觀念上的又一次突破,而多維度、多媒介的呈現(xiàn)“或?qū)⒑?023年藝術(shù)季帶來的沈莘個展一樣,反而能在一眾比較同質(zhì)化的架上展覽中出挑”。先后畢業(yè)于中國美術(shù)學(xué)院和英國皇家藝術(shù)學(xué)院的馮至炫和畢業(yè)于倫敦大學(xué)學(xué)院斯萊德美術(shù)學(xué)院、現(xiàn)居雙子城和紐約兩地的沈莘與畫廊代理、合作的其他很多年輕藝術(shù)家一樣具有跨文化背景和留學(xué)經(jīng)歷,畫廊創(chuàng)始人、藝術(shù)家徐震也觀察到年輕藝術(shù)家們形成的集體和生態(tài),在曲阜路畫廊空間的首個“USB多端口鏈接展”之時,徐震就表示,在這種集體性的策展實踐中,年輕藝術(shù)家們得以實現(xiàn)個人作品外的創(chuàng)意和想法,也幫助他們擺脫了既成展覽、銷售體制的束縛、形成了一種“自我的體質(zhì)化”。

“咪咪史有限公司:啥是咪咪?”在33ml展覽現(xiàn)場,2024年,圖片致謝Mimi Shi Co.,Ltd

類似的集體性實踐在上海為數(shù)不多的藝術(shù)家空間33ml offspace中則發(fā)生得更為密集,這個由藝術(shù)家夏瀚、代占坤、顏達夫共同發(fā)起的自營空間:“作為一個藝術(shù)平臺,既是文化得以沉淀的空間站,又是進行探索的實驗室。我們鼓勵年輕的藝術(shù)工作者們用任何深刻或新奇的思維,在此進行集合、展示、蔓延、交鋒。”三位創(chuàng)始人與正在空間呈現(xiàn)個展“Who’s Mimi? 啥是咪咪?”的藝術(shù)家Mimi均有留學(xué)背景,在此地發(fā)生的許多交流、聯(lián)結(jié)、共創(chuàng)與合作也都圍繞著藝術(shù)家們在學(xué)院中建立的友誼展開,“集體背景”在作為身份標(biāo)簽或是一種桎梏的同時無疑也催生了同代藝術(shù)從業(yè)者的同溫社群。

由成立于紐約的Stilllife主辦、在藝術(shù)周閃現(xiàn)上海的展覽“戀舊蜉蝣”也同樣指向了這一點,Stilllife作為“一個由Z世代建立的藝術(shù)社群,為有雄心壯志的藝術(shù)家和藏家組織沉浸式藝術(shù)展、工作坊體驗和策展項目。”該展覽集結(jié)了13位來自紐約和上海的90后、00后藝術(shù)家,探討記憶、身份與文化傳承在后全球化時代的轉(zhuǎn)變,意在增進跨文化的交流與對話。

毗鄰沒頂畫廊的另一新興空間,即由藝術(shù)家運營的商業(yè)空間Third Street Gallery正在展出由哈利(Harriet Min Zhang)策劃的“霧下癥狀”,意在探討城市空間的流動性、邊界感和社會性。其中,王文軒的作品通過雕塑和圖像將群體的?理異化展露無遺,這些人群的無力感訴說著遷徙的疲態(tài)、融入新?化所承受的沉重負擔(dān)、以及社會接納過程中的苦痛與病變,他們的身體也在此過程中逐漸被抹消、遺忘。劉麗娟的影像則專注于圖像和記憶的流動性,常撿拾生活碎片,通過攝影、裝置和動態(tài)影像重構(gòu)新的關(guān)系與景觀。錢寧越的作品以烹飪文化為創(chuàng)作靈感,使用面團、糖等日常材料,探討現(xiàn)代性神話下的情感空間。在展覽現(xiàn)場,錢寧越在本科時的導(dǎo)師也即當(dāng)代雕塑藝術(shù)家劉建華提及,“留學(xué)經(jīng)歷某種程度上讓她的作品語言更豐富了”。參與群展的中國藝術(shù)家也均有海外背景,他們的創(chuàng)作視角均跨越中西方文化,共同在探討現(xiàn)代性、記憶、身份等復(fù)雜議題。這一成立于2023年的畫廊空間的開幕展覽“家在成立之時”由任越策劃,其中的參展藝術(shù)家闞辛、黎佳儀、王聞笛、袁仲嶼和趙玉也是如此。同期,哈利還策劃了正在上海BROWNIE Project展出的、跨媒介藝術(shù)家Dori Deng的個展“靜噪”。精準(zhǔn)切割的工業(yè)材料、天然石材和光影塑就了一個干凈、規(guī)整的視覺場所,將現(xiàn)代建筑中形狀與空間的復(fù)雜進行剖析。

策展人陳旻在看完“霧下癥狀”后表示展覽顯得“很歐洲”,對此,哈利則持相當(dāng)開放的態(tài)度,她將這個形容理解為一種本地觀眾不熟悉的狀態(tài),而非藝術(shù)界崇拜的“西方”身份。在藝術(shù)家因特定身份而獲得一定優(yōu)勢的同時,創(chuàng)作者的主體性同時在被消解,“標(biāo)簽”、以畫廊為代表的市場的裹挾和根植于藝術(shù)生態(tài)之中的多重問題,共同塑造出了年輕藝術(shù)家的表達困境。在談及她作為策展人和寫作者與同代藝術(shù)家構(gòu)建的“社群”時,她表示展覽本身實際上是策展人假設(shè)的社群,而藝術(shù)家作為個體都各有不同,“沒必要有強烈的社群‘感‘或者一個集體現(xiàn)象、一種行動,而是一種面向?qū)ο螅╫bject-oriented)的看待事物的方式。這個時代的問題在于它的自由主義其實是一種新型的裹挾,讓我們無法有效地批判別人,我們必須認同,因為我們認同自由的力量。在這樣的情況下,藝術(shù)圈內(nèi)力量的集結(jié)就在于它的松散,它有針對性地去探討問題,它又為什么不可以是‘很歐洲’的,為什么不可以有自己的觀眾呢?”正如劉麗娟作品中,被置于發(fā)光板上的攝影圖像展現(xiàn)出一種混亂的場景,而這只是還原了自然世界中有機的、沒有人造秩序的原貌。

相較于上一代藝術(shù)家面對的宏大敘事和意識形態(tài)議題,新生代藝術(shù)家的創(chuàng)作困境更多體現(xiàn)在如何在全球化語境下保持個體表達的獨特性。他們既要面對西方藝術(shù)體系的影響,又要思考本土文化的定位;既要回應(yīng)時代議題,又要避免陷入某種固定的創(chuàng)作模式。在這種復(fù)雜的藝術(shù)生態(tài)中,一些年輕藝術(shù)家開始嘗試通過不同的方式來突破既有框架,重新定義自己與“西方”、與“本土”的關(guān)系。90后藝術(shù)家也是年輕藏家的蔡堅認為,在眼下年輕藝術(shù)家的創(chuàng)作存在的同質(zhì)化問題與信息獲取方式高度相關(guān),這意味著即便沒有留學(xué)背景,僅憑網(wǎng)絡(luò)媒體、同圈層內(nèi)的社交活動,藝術(shù)家們接收到的信息也都很相似。這種創(chuàng)作困境不僅存在于留學(xué)群體中,或也逐漸成為整個青年藝術(shù)群體面臨的共同挑戰(zhàn)。他個人的應(yīng)對方式是盡量在現(xiàn)有框架下尋找獨特視角,比如通過選擇玉石這樣具有文化特性的材料來與“留洋派”或西方藝術(shù)拉開距離。

同樣位于蘇州河沿岸的項目空間“天線的線”由天線空間于2021年春季啟動,其首個展覽為今年UCCA青年贊助人年度選擇獎入選者王玉鈺的個展“鉤子·眼睛·領(lǐng)子”,藝術(shù)家的最新系列雕塑作品也將由工作室畫廊帶至2025年香港巴塞爾藝術(shù)展現(xiàn)場。“天線的線”是天線空間為進一步加強展覽實驗性并以新興藝術(shù)家為導(dǎo)向的作品委任項目,“同時,作為逸出的隱喻,‘天線的線’不斷質(zhì)詢著機構(gòu)重新進入知識生產(chǎn)邊緣的潛力,以期用更廣泛與復(fù)雜的方式思考區(qū)隔、流動和聯(lián)系。”上一個展覽“鐘笛鳴:凹”即為典型,展覽通過巨物與微小之間的對比,探討了空間的隱退與存在的挑戰(zhàn),藝術(shù)家擁有羅德島設(shè)計學(xué)院玻璃藝術(shù)學(xué)士和耶魯大學(xué)藝術(shù)碩士學(xué)位,現(xiàn)生活工作于紐約。

事實上,對于新一代藝術(shù)家而言,留學(xué)再歸國發(fā)展已不再是一個簡單的地理遷移概念,而是一個多元文化認同與藝術(shù)價值重構(gòu)的命題。例如曾參與沒頂畫廊夏季群展“拆開彩虹”的00后藝術(shù)家姚慕然就在國外生活了8年后選擇回國發(fā)展,她的創(chuàng)作基于“萌文化”,探討東亞女性的欲望投射等主題。姚慕然發(fā)現(xiàn),雖然國外市場對這類主題有需求,但往往難以真正理解作品背后的文化內(nèi)涵,這種被她稱之為“文化稅”的文化差異和溝通障礙也成為了推動她回國的重要因素。

在全球化背景下,藝術(shù)家們正在探索一種更加流動、開放的文化實踐模式,那么這也引發(fā)了一個關(guān)鍵問題:國內(nèi)畫廊和藝術(shù)機構(gòu)如何能夠更好地適應(yīng)和支持這一新興的藝術(shù)生態(tài)?

此時,若拓寬時域、地區(qū),總計展覽數(shù)量的話,或許會發(fā)現(xiàn)留學(xué)歸國的藝術(shù)家似乎更青睞華東沿海地區(qū)。當(dāng)然,這也與上海的地理優(yōu)勢和其多元的文化背景有關(guān),無論是先前提到的如膠囊畫廊、LINSEED畫廊、工作室畫廊,或在上海中心城區(qū)的Gallery Vacancy,均具有海外背景的創(chuàng)始人與團隊,也特別關(guān)注具有跨文化背景的新銳藝術(shù)家,尤其是留學(xué)歸國的90后創(chuàng)作者。其作品與展覽往往體現(xiàn)出對全球化語境下身份認同的思考,以及對當(dāng)代社會議題的獨特觀察,在展呈模式上也以裝置、新媒體等多元媒介上的實驗性探索為主。

馮山,《地址簿, 木,混凝土,鉛筆》,2024年,在PETITREE“我向空中拋了枚二分錢幣”展覽現(xiàn)場

在杭州新開放的桉畫廊 (ZIAN Gallery) 成立于2022年,創(chuàng)始人之一曹子安曾在紐約生活十年,有室內(nèi)設(shè)計和雕塑背景,是古根海姆美術(shù)館青年收藏家委員會成員;另一位創(chuàng)始人劉梓藝畢業(yè)于倫敦大學(xué)考陶德藝術(shù)學(xué)院,專注于藝術(shù)史脈絡(luò)和理論研究。深圳亦涌現(xiàn)一些小型畫廊,如新成立的PETITREE ART,其主理人本科畢業(yè)于切爾西藝術(shù)學(xué)院,研究生畢業(yè)于華威商學(xué)院,在創(chuàng)立空間的一年間,帶來了相當(dāng)規(guī)模與數(shù)量的新一代同背景藝術(shù)家展覽。結(jié)合上文中提及的藝術(shù)家空間與流動藝術(shù)社群,新一代策展人和畫廊創(chuàng)始人們也與藝術(shù)家們共享相似的留學(xué)背景,更共享一種跨文化、去中心化的視野,這種由留學(xué)歸國藝術(shù)工作者組成的松散但緊密的“文化聚落”,也在潛移默化中推動了一種新型的藝術(shù)生產(chǎn)模式。

在西南片區(qū),成都千高原藝術(shù)空間目前代理的90后藝術(shù)家如馮冰伊、陳蕭伊也均有留學(xué)背景,其創(chuàng)始人與藝術(shù)總監(jiān)劉杰曾表示,“互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用和出國留學(xué)的常態(tài)化,使他們有更開闊的視野和多元化的媒介運用習(xí)慣”,這或許也成為此代藝術(shù)家的共性。在這個基礎(chǔ)上,畫廊或藝術(shù)機構(gòu)不再僅僅是作品呈現(xiàn)的場所,更重要的是要將年輕藝術(shù)家的個人經(jīng)驗與更宏大的社會變遷、文化轉(zhuǎn)型直接對話,使觀者能夠在微觀的個人敘事中窺見宏觀的時代脈絡(luò),也即,將空間轉(zhuǎn)化為可供引發(fā)討論、可供文化意義生成的空間。

相比之下,北京的藝術(shù)生態(tài)更偏重本土性和學(xué)院派傳統(tǒng),798等藝術(shù)區(qū)的大型畫廊往往更注重成熟藝術(shù)家的市場價值,所青睞的媒介與關(guān)注母題也自然有所不同。值得一提的是在798內(nèi)的C5CNM實驗藝術(shù)空間,這個由周翊創(chuàng)始、藝術(shù)家金寧寧設(shè)計的僅20平米的空間,“以‘畫廊airbnb’的方式與非營利機構(gòu)及藝術(shù)家個體合作”,接連帶來過如李昕頔、敖乾櫪(Chando)、李澤易等年輕藝術(shù)家的個人項目,相對填補了對非常年輕的藝術(shù)創(chuàng)作者關(guān)注的空隙。此外也有零散的替代性空間,如藝術(shù)家儲云租用的工作室作為“外部空間”,也帶來過有00后藝術(shù)家王雨萱、伽讓、劉涂文鍇的群展,雖然這些年輕藝術(shù)家背景仍屬于國內(nèi)美院系統(tǒng)下,卻也展現(xiàn)出其對于自我、身份、身體和性別議題的關(guān)注。但或許在北京,由體制、市場、藝術(shù)家群落和既有話語權(quán)已共同構(gòu)建出的“護城河”,使得更年輕的藝術(shù)家相對難以突破既定的藝術(shù)生產(chǎn)模式,轉(zhuǎn)而向地理位置相對邊緣的空間求索。

在河北秦皇島,以阿那亞藝術(shù)中心為例,其館長張震中談及,他們希望在帶來具有國際影響力的藝術(shù)家個展、成為當(dāng)代藝術(shù)展呈目的地的同時,也能夠為新興藝術(shù)家提供“展示和成長的平臺,特別是在近些年國內(nèi)一些機構(gòu)迫于票房壓力減少、取消年輕藝術(shù)家項目的背景下”。張震中認為,“英美教育系統(tǒng)培養(yǎng)的藝術(shù)家‘習(xí)得了’某種國際化的藝術(shù)語言,能夠在職業(yè)早期就創(chuàng)作出看似完成度較高的作品,這對策展人和機構(gòu)而言或許是一種相對安全的選擇。但通過近些年對國內(nèi)系統(tǒng)畢業(yè)的年輕藝術(shù)家的觀察,我們依然能驚喜地看到一些與體制內(nèi)傳統(tǒng)美學(xué)經(jīng)驗進行決裂的個案。而對有西方留學(xué)背景的藝術(shù)家而言,要向看似已經(jīng)是‘更新、更當(dāng)代、更國際化’的習(xí)得經(jīng)驗和創(chuàng)作制式進行決裂,則需要更強大的‘自反性’和創(chuàng)造力。”

盡管藝術(shù)家的學(xué)習(xí)背景和創(chuàng)作方式各有不同,藝術(shù)關(guān)注的核心主題卻未曾改變,只是各代際的敘事方式會有所不同:“比如同樣討論生死,早期前輩藝術(shù)家可能通過宇宙去討論,而現(xiàn)在的年輕藝術(shù)家則可能通過一根毛發(fā)去討論”。從這個角度來說,當(dāng)代藝術(shù)從宏大敘事的關(guān)注逐漸轉(zhuǎn)向微觀敘事,“具體”或說“具身性”開始顯現(xiàn),這似乎又讓藝術(shù)在形式上又陷入了另一種趨同的境地。獨立策展人陳嘉瑩進一步指出了這現(xiàn)象背后可能性的根源:“當(dāng)前的策展機制或許還在推動這種同質(zhì)化”,因為當(dāng)代策展機制作為一種篩選和呈現(xiàn)系統(tǒng),在追求敘事完整性的過程中,可能無意識地排斥了那些難以歸類但具有創(chuàng)新性的作品,“這種做法其實反映了網(wǎng)絡(luò)和AI時代的算法邏輯,其本質(zhì)是追求標(biāo)準(zhǔn)化,但這很可能會抑制年輕藝術(shù)家的創(chuàng)造,讓他們?yōu)榱擞喜哒拐Z境,不得不簡化作品的復(fù)雜性,使其更容易被分類和理解”。

當(dāng)國際化背景本身成為一種“話語陷阱”時,這一代藝術(shù)家所面臨的挑戰(zhàn)更為復(fù)雜,他們必須在去中心化的全球語境中,既保持個人獨特性,又不落入身份政治的窠臼。海外背景提供的不僅是一種技術(shù)或?qū)W術(shù)能力,更是一種批判性思考的方法論:如何在全球化浪潮中保持文化敏感性,如何在流動性中創(chuàng)造出真正能與本土觀眾建立連接的作品?

“當(dāng)下的碎片化會讓個體發(fā)聲容易被淹沒,所以有時趨同也是為了發(fā)出聲量。這是積極的部分”,在采訪的最后,陳嘉瑩如是說。此刻,如果重新審視新生代藝術(shù)家的“集體留洋背景”,實際上也暴露了當(dāng)代中國藝術(shù)生態(tài)的某種結(jié)構(gòu)性困境:以歐美為主的留學(xué)地理空間,使藝術(shù)家走上了地理和學(xué)術(shù)上的單一路徑;國內(nèi)以美院體系主導(dǎo)的展覽模式,將市場進行派系化和等級化,壓縮了年輕藝術(shù)家的創(chuàng)作空間;而上海和海外因其相對開放的文化生態(tài),成為新生代藝術(shù)家逃避體制性壓抑的“避風(fēng)港”,而這種抵抗本身又面臨著被市場收編、被國際話語同質(zhì)化的風(fēng)險。而要拆解這種結(jié)構(gòu)性困境,則或許需要整個藝術(shù)生態(tài)系統(tǒng)的共同努力:藝術(shù)家需要保持創(chuàng)作的“真誠度”和對全球社會議題的持續(xù)關(guān)注,畫廊、機構(gòu)和市場要為此提供良性的平臺和空間,策展機制也需要抱持更開放和包容的態(tài)度,而批評界也需要構(gòu)建更多元的敘事框架。在差異與共識之間建立起對話,本就不是終點,而是轉(zhuǎn)折。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號