被譽為“人類藝術的百科全書”與“文化的燈塔”,盧浮宮(The Louvre)每年吸引著來自世界各地的數百萬計的觀眾。這一世界藝術瑰寶的殿堂在數字時代依舊魅力不減,不僅因為其館藏見證了人類歷史的輝煌與變遷,更因為它作為時代鏡像與當代社會產生共鳴的力量。

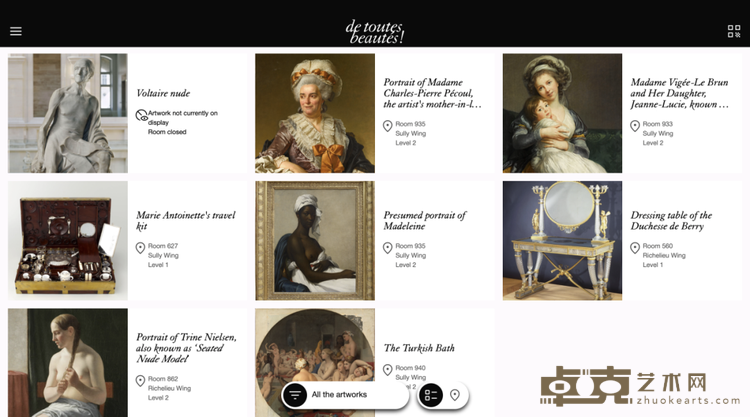

從2024年11月12日,盧浮宮在歐萊雅集團的支持下推出名為“致美”(De toutes beautés!)的文化項目,通過精心挑選的108件館藏作品,以及用第一人稱與當代視角講述的全新作品闡釋,構成了盧浮宮有史以來首個關于“美”的導覽路徑,邀請觀眾參與一場從史前到未來、關于“美”的探索之旅。這一主題強調“美”作為人類文明永恒議題的復雜性與多元性,它與數字時代社會和其中每一個人的相關性亦不言而喻:在社交媒體、虛擬身份與圖像傳播侵入現實的今天,美已經成為一個多維度、跨學科的重要議題,涉及文化身份認同、社會規范與個體自由、技術發展與倫理等不同層面的討論。

本次合作首次通過網絡應用程序提供覆蓋全館的導覽,該應用程序還支持遠程訪問,觀眾可以在博物館之外繼續這段探索之旅(點擊“閱讀原文”進入官網)。此次合作特別聚焦青年一代,除博物館內的體驗之外,盧浮宮與歐萊雅還將于2025 年初聯合推出一套系列短片。觀眾將跟隨一群青年參觀者的視角,共同探索這次策展路徑中的部分經典作品。

“致美”從美的儀式與實踐、美的規范與理想、社會變遷中的美這三個角度出發,闡釋“美”在人類歷史和當代文化中的多元面向,提出問題與思考,通過這種古老與現代的相互映襯,在藝術與文化史中追尋那些將我們帶回這個時代、引向流行文化的線索,同時也讓參觀者在當下能夠更加敏銳地感知關于“美”的形式與圖像歷史。

以第一人稱敘述的導覽音頻,結合當代經驗與社會議題,為觀眾解讀古典藝術提供了一種別開生面的視角。

蒂齊亞諾·韋切利奧,簡稱提香

皮耶韋-迪卡多雷(貝盧諾), 1488/1490 – 威尼斯, 1576

《鏡中女人》

16世紀前25年

布面油畫

繪畫館,INV 755

? 2024 Grand Palais RMN (盧浮宮博物館)

在提香(Tiziano Vecellio)的《照鏡子的女人》(La Femme au miroir)中,畫中女性對鏡子里自我形象的凝視,引發我們關于女性主體性的深層思考:是誰在定義“美”?女性是否有權自主塑造自己的形象?而鏡子的隱喻提醒觀眾,人類借助廣泛的科技工具更加依賴自我影像,卻也加劇了對自身形象的批評與構建。正如導覽詞中所述:“威尼斯的玻璃大師在提升鏡子精度時,可能沒有意識到這個令人不安的物件會在我們的生活中占據如此核心的位置,引發一場巨大的轉變。每天都從對鏡子的凝視開始,也就是說,從凝視自己的映像開始。而每天,你就像一個在戰役中的將軍,必須制定全新的策略。你被召喚行動。美麗已經變成了一項工作,而你是自己最苛刻的批評者。”

瑪麗-吉耶曼·伯努瓦

《黑人婦女肖像畫》

1800年

布面油畫

高 81 cm ; 寬 65 cm

繪畫館,INV 2508

? 2021 Grand Palais RMN (盧浮宮博物館)

在《黑人婦女畫像》(Portrait d’une femme noire)中,法國女性畫家瑪麗-吉耶曼·伯努瓦(Marie-Guillemine Benoist)突破了19世紀以白人為中心的審美標準,將一名黑人女性黑人置于資產階級與貴族女性慣用的高貴姿勢中——這一選擇本身即顛覆了傳統以白人男性為中心的藝術規范。在導覽中,這名女性形象娓娓道來自己姓名更替的故事:“在2000年,他們將我的畫作改名為《一位黑人女性的肖像》(Portrait of a Black Woman)。后來,他們以為找到了我的身份,就稱我為‘瑪德琳’(Madeleine)。也許有一天我也會有姓氏,但在此之前,我站在這里,作為高貴黑人之美的化身。”在新的敘事中,這件直視觀眾的畫像不僅質問殖民主義的貪婪和奴隸制度的殘酷,亦展示了歷史中的女性藝術家如何在題材選擇和社會意義上超越了時代的局限,從而呈現出獨特的視角和力量。

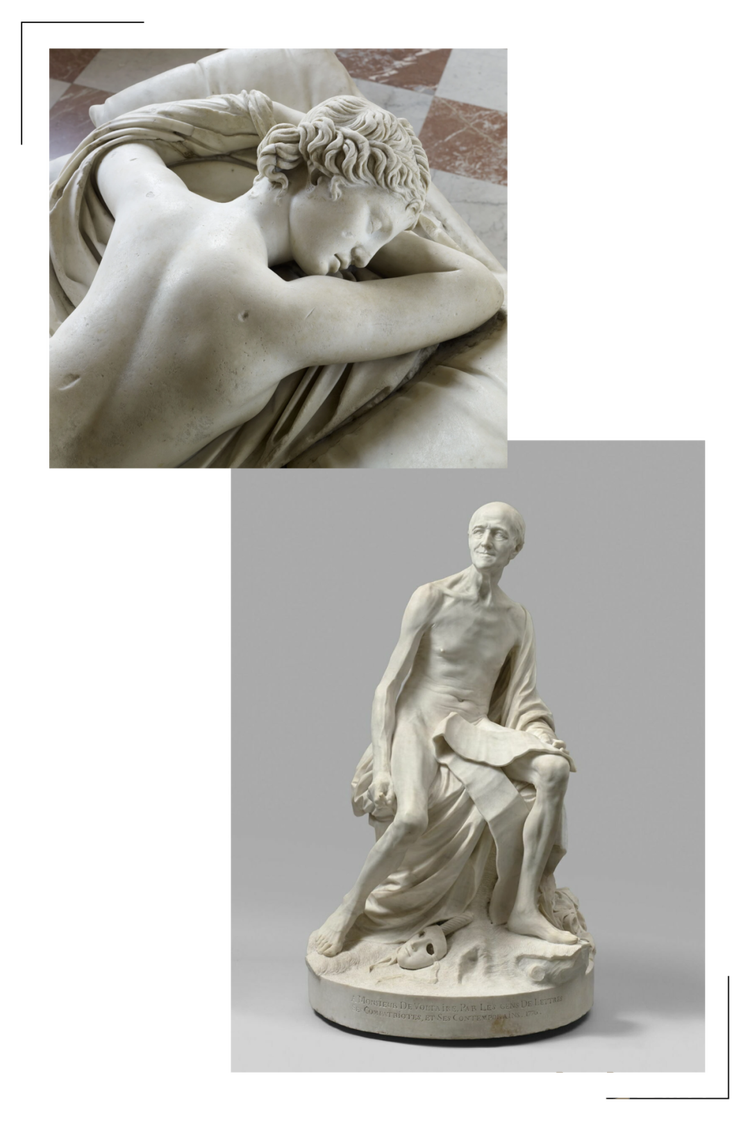

在《沉睡的赫爾瑪弗洛狄忒》中,觀眾可以“聽到”希臘神話中神祗后代的“自白”,這位既有男性又有女性特質的存在,緩緩講述著一個關于性別流動性與多樣性的故事:“我并不是天生如此。在我的身體被展示為如今這般柔軟而富有曲線之前,我曾是一個擁有無與倫比美貌的青年。我的美麗如此驚人,以至于有一天,一位水澤仙女看到我在湖中裸身沐浴時,忽然瘋狂地愛上了我,并用暴力將我擁入懷中。她懇求諸神將我們永遠結合在一起。這就是我如今躺在你們面前的由來——既完全是男性,又完美地是女性。我是誰?人們如何劃分女性與男性之間的界限?這樣的劃分真的存在嗎?我的身體將這個亙古的問題呈現給了全人類。”

上圖:《沉睡的赫馬佛洛狄忒斯》

約公元100-150年

大理石

長度 173.5 cm

希臘、伊特魯利亞和羅馬文物部,Ma 231

? 2011 盧浮宮博物館

下圖:讓-巴蒂斯特?皮加勒

《伏爾泰裸像》

1776年

大理石

高150 cm

雕塑館,ENT 1962.01

? 2021 盧浮宮博物館

伏爾泰裸像(Voltaire nude)則慷慨激昂地向觀眾表示他對雕塑家皮加勒(Monsieur Pigalle)創作的贊同:“我們難道不都擁有一具身體,并且知道它是會腐朽的嗎?它注定要被遺忘。不可否認,當他讓我擺出半身像的姿勢時,我沒想到會被放在一個老人的身上。畢竟,在描繪精英時,模仿古代雕像中耀眼的青春是一種時尚。但我難道不應該受到這樣的嘲弄嗎?作為一個哲學家,我很高興雕塑家大膽地決定真實地表現我的老年,我的臉上布滿皺紋和憔悴。”在社交媒體讓美的標準日益同質化的今天,這件雕像對傳統審美規范的挑戰,及其強調的“伏爾泰式”的精神——不羈、自由與思想的力量,提醒觀眾美不僅局限于身體,而是蘊含在思想的深度與對自由的追求中。

通過將當代視角引入“美”的敘事,“De toutes beautés!” 超越了時間與文化的界限,創造出歷史與當代的互動。在這些為自己“發聲”的藝術經典之中,“美”不再是被凝固的歷史印記,而是不斷流動的文化符號,持續激勵我們重新思考人與自我、人與社會之間的關系。

一件件作品都在向人們表達,這一前所未有的合作,通過鼓勵跨文化、跨文明、跨時代的包容與寬容,正逐漸為美的多樣性引入新的視角——這種多元化的理念正是歐萊雅與盧浮宮共同的核心價值觀。作為第一座向公眾開放的博物館,自 1793 年以來,盧浮宮一直是靈感與知識分享的場所,將藝術家、歷史學家和科學家與更廣泛的公眾相連結,讓歷史探索與當代處境產生真切的共鳴。而自成立至今的 115 年來,歐萊雅集團始終致力于探索美的一切形式,并以包容性、個性化和可持續的方式致力于美的普及。

“這一獨特旅程源自與歐萊雅團隊富有成效的對話,邀請參觀者以全新視角體驗盧浮宮的館藏。我們共同設計了這段旅程,它突顯了跨越不同時代與文化的多元之美。通過這種有趣且易懂的藝術解讀方式,盧浮宮也明確了我們的角色——一個欣賞、學習藝術的場所,同時也開辟了新的探索路徑,以更廣泛、更慷慨的方式與大眾分享其寶貴的文化遺產。”盧浮宮博物館館長兼總裁勞倫斯·德·卡爾(Laurence des Cars)表示。

形為拿著鴨子的游泳者化妝勺

約公元前1390-1352年

木,象牙

? 2002 盧浮宮博物館

“‘創造美,讓世界為之所動’是我們的企業使命,它的核心是希望讓所有人擁有無與倫比的美,以及講述自文明誕生以來美的包羅萬象與亙古悠長,這驅使我們不斷探索新的合作機會與角度。盧浮宮以其豐富多樣的館藏和對當代問題的深刻洞察能力,成為此次合作的不二之選。”歐萊雅集團首席執行官葉鴻慕(Nicolas Hieronimus)表示。

此次與盧浮宮共創的文化合作方式是歐萊雅的首次嘗試,但歐萊雅集團自創始之初便與藝術有著深厚的歷史淵源——在聚焦和分享美的多元化、強調美化自身的的深層次意義、外表的變化與自身、他人和世界的關系這一過程中,藝術一直占據重要地位。1910年,插畫家Raoul Vion為歐萊雅設計了第一款彗星造型海報,標志著品牌早期的傳播創新,也預示了其在藝術與文化領域長期深耕的愿景。幾十年來,歐萊雅亦持續通過贊助藝術展覽和支持藝術家創作,積極參與文化藝術領域。2009年,作為歐萊雅集團為慶祝成立100周年而策劃的文化項目之一,由伽俐瑪出版社(Gallimard)出版的《十萬年的美》(10,000 Years of Beauty)邀請來自世界各地的藝術家、歷史學家、人類學家和哲學家共同參與,對“美”的概念在不同歷史時期和文化背景下的演變進行了全面而深刻的探討。

歐萊雅第一款彗星造型海報,插畫家Raoul Vion,1910年

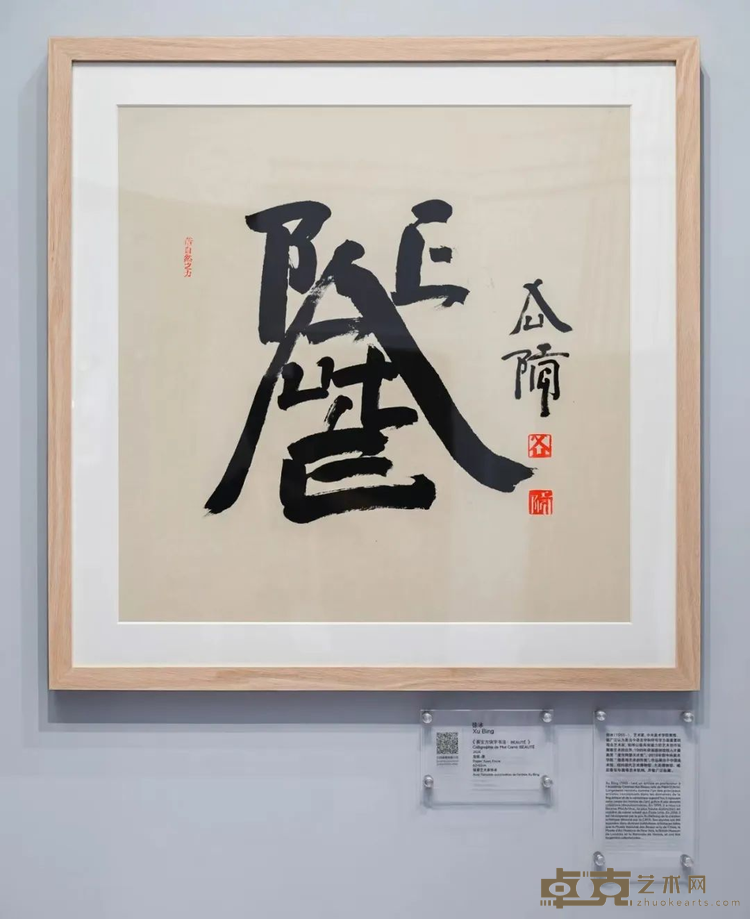

自1997年歐萊雅進入中國內地市場以來,歐萊雅也持續貢獻東西方文化交流,包括1998年獨家贊助“趙無極繪畫六十年回顧展”、2002年支持蘇州古城修復、2010年贊助世博會法國館立體花園、2019年成為“西岸美術館-蓬皮杜中心五年展陳合作”在美妝領域的獨家戰略贊助商等。2024年,時值法建交60周年和巴黎圣母院浴火重生的重要節點,歐萊雅集團攜手中國國家博物館,共同呈現“浴火重生——巴黎圣母院增強現實沉浸式展覽”。此外,在2024年第七屆中國國際進口博覽會法國館,歐萊雅委托徐冰全新創作《英文方塊字:BEAUTé》。

第七屆進博會法國館歐萊雅展臺

徐冰

《英文方塊字書法:BEAUTé》

2024

宣紙、墨

62 X 62cm

致謝藝術家徐冰

在這一系列實踐中,歐萊雅不斷通過藝術與文化傳遞美的力量。正如此次與盧浮宮合作項目的愿景,歐萊雅希望通過開放與共創的方式,讓更多人接觸到文化的力量和美的多樣性。無論是歷史傳承還是當代創新,歐萊雅致力于將藝術與美的跨界影響力延展至更廣闊的領域,讓美變得觸手可及,讓藝術融入每個人的生活。這是一個讓“所有人都擁有美”的愿景,也是藝術文化交流中持續前行的動力所在。

撰文 何佩蓮

* 如無特殊標注,

圖片來自盧浮宮博物館、歐萊雅

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號