撰文 印帥

編輯 姚佳南

主題為“百川之聲,涉水而行”(Les voix des fleuves, Crossing the water)的第17屆里昂雙年展于9月21日開幕。本屆雙年展由新任巴黎美術(shù)學(xué)院(Beaux-Arts de Paris)院長亞歷克西婭·法布爾(Alexia Fabre)擔(dān)任策展人,展覽空間擴(kuò)展到里昂市的九個(gè)場所,包括舊修理廠(Les Grandes Locos)、里昂當(dāng)代美術(shù)館(Musée d'Art Contemporain de Lyon)、里昂維勒班當(dāng)代藝術(shù)學(xué)院(Institut d'art contemporain)以及國際美食城(Cité Internationale de la Gastronomie)舊址等。展覽聚集了全球78位藝術(shù)家,雖然不乏諸如香特爾·阿克曼(Chantal Akerman)、克里斯蒂安·波爾坦斯基(Christian Boltanski)、安妮特·梅莎熱(Annette Messager)等全球知名藝術(shù)家,但相對(duì)地,年輕藝術(shù)家的創(chuàng)作得到了更多關(guān)注。盡管800萬歐元的預(yù)算相較于上一屆1200萬有所縮減[1],但近三分之一委任創(chuàng)作依然傳遞了雙年展主席伊莎貝爾·貝爾托洛蒂(Isabelle Bertolotti)為新一代藝術(shù)家提供發(fā)聲機(jī)會(huì)的愿望。

里昂雙年展舊修理廠(Les Grandes Locos)展場,攝影/Jair Lane

策展人法布爾以里昂這座被羅納河和索納河穿流的城市為出發(fā)點(diǎn),提出了“百川之聲,涉水而行”的主題,法語“Les Voix des Fleuves”意為“百川之聲,英語“Crossing the water”意為“涉水而行”,兩種語言的并置或許也指向了主題所傳遞的流動(dòng)與跨越的隱喻。展覽從河流的聲音出發(fā),試圖建立起一種在藝術(shù)、自然與人類之間的交織中更深刻的對(duì)話。法布爾寫道:“在這個(gè)越來越難以向‘他者’敞開的世界里,里昂雙年展通過為藝術(shù)家提供發(fā)聲平臺(tái),展現(xiàn)了對(duì)當(dāng)代藝術(shù)的深刻信心。”

莉娜·拉佩麗特,《斜坡研究》,裝置、行為表演,2022 -2024年,第17屆里昂雙年展展覽現(xiàn)場 ??ADAGP, Paris, 2024,攝影/Jair Lane

帕維爾·布荷樂,《LIVE》,聲音裝置,1999年,第17屆里昂雙年展展覽現(xiàn)場 ??ADAGP, Paris, 2024,攝影/Jair Lanes

在舊修理廠(Les Grandes Locos)這片曾用于火車維護(hù)的工業(yè)舊址中,策展人將展覽聚焦于涉及修復(fù)的集體體驗(yàn)和實(shí)踐。修理廠展區(qū)放置了多件與“聲音”相關(guān)的作品,并且始終貫穿于展覽的空間之中:展覽入口,藝術(shù)家莉娜·拉佩麗特(Lina Lapelyté)在一片蕁麻園中播放跑調(diào)的歌聲,歌詞節(jié)選自肖恩·阿什頓(Sean Ashton)的小說《生活在一片土地上》[2]。蕁麻既具有刺痛感,又具備藥用價(jià)值,對(duì)應(yīng)了小說中的“格格不入”和受到行為規(guī)范壓力質(zhì)疑的語句;走入空間后,皮拉爾·阿爾巴辛(Pilar Albarracín)的裝置作品《狂怒的高壓鍋》則不斷制造出一種惱人的聲響,約五十個(gè)高壓鍋在觀眾靠近時(shí)突然活躍起來,蒸汽隨著《國際歌》的旋律噴涌而出,阿爾巴辛呼喚出廚房這一傳統(tǒng)女性領(lǐng)域的形象,只不過帶著鮮活的怒吼。

作為教師、作家與藝術(shù)家,帕維爾·布荷樂(Pavel Büchler)的聲音裝置《LIVE》基于他個(gè)人收藏的351張1957年至1998年間在世界各地錄制的唱片,這些唱片涵蓋了爵士、搖滾、流行、民謠和古典音樂,錄音場地從大型戶外音樂節(jié)到小型俱樂部不等。音樂部分被完全移除,藝術(shù)家只保留了觀眾在演唱會(huì)現(xiàn)場的反應(yīng)。音軌經(jīng)過混合與疊加后,被播放在舊工廠的廁所里,空間內(nèi)回蕩著口哨聲和掌聲。

奧利弗·比爾,《共鳴項(xiàng)目》,視頻裝置,2024年,第17屆里昂雙年展展覽現(xiàn)場 ??ADAGP, Paris, 2024,攝影/Jair Lane

德芒特斯·納克維丘斯(Deimantas Narkevicius)的視頻則是對(duì)歷史的主觀探尋,視頻裝置《污跡與劃痕》通過3D立體幻象,喚起了立陶宛另類文化中一個(gè)難忘的片段:一張《萬世巨星》搖滾歌劇的黑膠唱片曾被秘密帶入維爾紐斯的地下文化圈,一群學(xué)生憑借耳朵將其曲譜抄錄下來,并于1971年12月25日在維爾紐斯藝術(shù)學(xué)院演出了這部禁演的音樂劇。藝術(shù)家根據(jù)這場演出的唯一物質(zhì)記錄——一卷隨著時(shí)間損壞的無聲8mm膠片——重建了這場音樂會(huì)。通過探索影像載體的物質(zhì)性,藝術(shù)家通過聲音構(gòu)建出一段歷史。在修理廠的2號(hào)廳,藝術(shù)家奧利弗·比爾(Oliver Beer)的《共鳴項(xiàng)目》以一種夸張的方式被呈現(xiàn)出來。在一個(gè)沉浸式的8通道視頻裝置中,比爾邀請(qǐng)了八位表演者在法國多爾多涅省的Font-de-Gaume洞穴中,演唱他們最早的音樂記憶。這座洞穴保存著一些舊石器時(shí)代的早期洞穴壁畫。通過激發(fā)洞穴的共振頻率,重現(xiàn)了一種古老而強(qiáng)大的聲音。

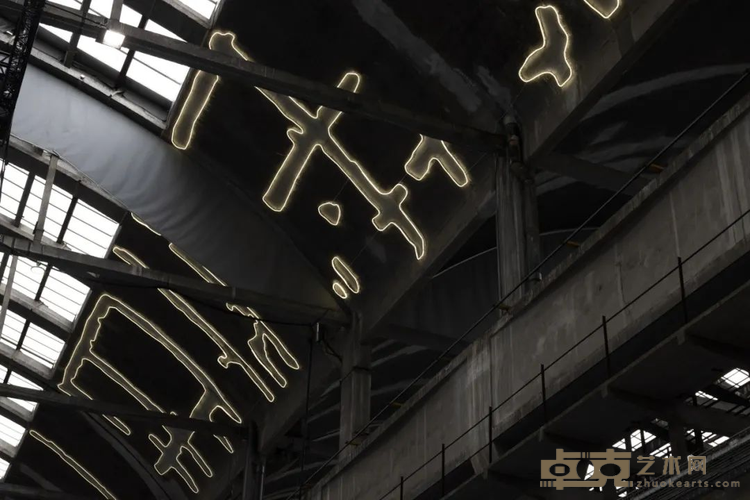

米歇爾·德·布羅因,《光線之線》,裝置,2024年,第17屆里昂雙年展展覽現(xiàn)場 ??ADAGP, Paris, 2024,攝影/Jair Lanes

內(nèi)菲利·帕帕迪莫利,《Idiopolis (| - X)》,棉花、染色天然紡織品、染色化學(xué)紡織品、服裝、亞麻布、玻璃纖維坯布、泡沫塑料,2024年,第17屆里昂雙年展展覽現(xiàn)場 ??ADAGP, Paris, 2024,攝影/Jair Lanes

相較于本次雙年展的其他空間,首次啟用作為雙年展場地的廠區(qū)空間有著更多可供探索發(fā)現(xiàn)的可能性。這里曾是成千上萬工人聚集的場所,他們的工作痕跡至今仍然留存在大廳的地板和墻壁上,成為了法國鐵路歷史的真實(shí)見證。策展人在此委任多位藝術(shù)家對(duì)空間進(jìn)行命題創(chuàng)作,意圖借用場所本身所包含的復(fù)雜歷史層次關(guān)系:米歇爾·德·布羅因(Michel de Broi)在修理廠拱形天花板上的燈光裝置突出了建筑的裂縫與修補(bǔ)的痕跡。這件名為《光線之線》的作品靈感來自建筑用的砂漿——一種由水泥、石灰、沙子和水混合而成的粘合劑,它不僅在物理上將不同部分結(jié)合在一起,也象征性地修復(fù)了人與人之間的紐帶;于連·迪斯科里(Julien Discrit)的裝置作品圍繞記憶與關(guān)懷的概念展開,通過合成攝影制作的雕塑,重現(xiàn)了大腦回路,令人聯(lián)想到生物現(xiàn)象的模型,模擬過去的空間、物品、音樂和圖像,來喚起失落的記憶;內(nèi)菲利·帕帕迪莫利(Nefeli Papadimouli)的作品結(jié)構(gòu)仿佛列車車廂,喚起了舊鐵路維修場的歷史——這是工人們的工作場所,也是社會(huì)與工會(huì)斗爭的見證。她模糊了不同學(xué)科之間的界限,作品以兩種截然不同的形式展現(xiàn):靜態(tài)時(shí),它以服裝雕塑的形式呈現(xiàn);動(dòng)態(tài)時(shí),它通過藝術(shù)愛好者的集體表演被激活,表演由藝術(shù)家親自策劃。作品通過行為與紡織裝置,意圖探討集體身體如何創(chuàng)造出新的空間與社會(huì)結(jié)構(gòu)。

納達(dá)夫·坎德爾,《重慶IV(周日野餐)》,2006年,第17屆里昂雙年展展覽現(xiàn)場 ??ADAGP, Paris, 2024,攝影/Jair Lanes

香特爾·阿克曼,《鏡中》,視頻裝置,1971年,第17屆里昂雙年展展覽現(xiàn)場 ??ADAGP, Paris, 2024,攝影/Elyes Esserhane

在城市北端的里昂當(dāng)代藝術(shù)館(macLyon)中,展覽以藝術(shù)家納達(dá)夫·坎德爾(Nadav Kander)以長江為主題的作品展開,在《重慶IV(周日野餐)》中,一家人在河岸邊的廢墟上享用周日午餐,這一日常生活場景展現(xiàn)了他們適應(yīng)環(huán)境與社會(huì)劇變的方式,不同于針對(duì)公共歷史“高聲”的討論,俯身聆聽對(duì)私人情緒的“內(nèi)部”聲音。香特爾·阿克曼的視頻裝置《鏡中》基于其1971年的短片《被愛的小孩或我在扮演一個(gè)已婚女人》中的一個(gè)場景,一位幾乎全裸的年輕女性站在鏡子前,評(píng)論自己的身體,例如她手臂的長度或頭的大小。克里斯蒂安·波爾坦斯基和安妮特·梅莎熱的作品交織著個(gè)人與普遍的敘事,《蜜月之旅》是二人在1975年在威尼斯度蜜月時(shí)的創(chuàng)作,包含了梅莎熱的21幅繪畫和波爾坦斯基的86張攝影作品,作品玩味著威尼斯這座戀人之城,揭示了蜜月期中的“陳詞濫調(diào)”,表現(xiàn)出一種對(duì)愛情關(guān)系的普遍假設(shè)。

泰西爾·巴特尼吉,《干擾》,攝影裝置,2015 – 2017年,第17屆里昂雙年展展覽現(xiàn)場 ??ADAGP, Paris, 2024,攝影/Jair Lanes

格蕾絲·恩迪麗圖,“藍(lán)房間”項(xiàng)目,第17屆里昂雙年展展覽現(xiàn)場 ??ADAGP, Paris, 2024,攝影/Jair Lanes

走到美術(shù)館二樓展廳,策展人試圖在個(gè)人情感與社會(huì)現(xiàn)實(shí)議題的交織中進(jìn)一步展開討論:奧莫·法斯特(Omer Fast)在《連續(xù)性》中描繪了一名曾在阿富汗作戰(zhàn)的年輕士兵回到家庭的情景。隨著超現(xiàn)實(shí)的幻影不斷滲入劇本,三位不同的演員扮演兒子的角色,隱晦地表現(xiàn)出這是父母試圖接受失去孩子的事實(shí);《干擾》由泰西爾·巴特尼吉(Taysir Batniji)與他的母親及家中其他成員在加沙進(jìn)行的WhatsApp視頻通話截圖組成,記錄了2015年至2017年間由于網(wǎng)絡(luò)連接不良而被凍結(jié)和中斷的個(gè)人和私人交流。這些失真、像素化并且色彩飽和的家庭影像在巴以沖突中顯得如此渺小,卻是非常真切;《身份證項(xiàng)目》通過十六份身份文件的復(fù)印件,講述了藝術(shù)家獲得法國國籍的漫長過程,而同時(shí)展示的以鉛筆拓寫的腳印不斷提醒著觀眾,在各種力量角逐中不確定和未曾被定義的自由。

展廳的最后一層則完全交給藝術(shù)家格蕾絲·恩迪麗圖(Grace Ndiritu)的項(xiàng)目《藍(lán)房間》,項(xiàng)目將展廳轉(zhuǎn)化為一個(gè)“美術(shù)內(nèi)的美術(shù)館”,被構(gòu)思為一個(gè)批判性展示藏品的建筑空間,整體空間借鑒了古代信仰體系及各種社區(qū)的象征,維納斯雕像和十九世紀(jì)非洲生育雕像與《抗議地毯:女性罷工》被并置在一起,并呈現(xiàn)了各歷史時(shí)期的女性從出生到死亡的一生中不同的象征性階段。

希拉里·蓋爾布雷斯,《Be Our Guest》,裝置:壁畫、地毯、床墊、印花織物、燈具、聲音,2024年,第17屆里昂雙年展展覽現(xiàn)場 ??ADAGP, Paris, 2024,攝影/Jair Lanes

2019年確立的國際青年藝術(shù)家創(chuàng)作單元(Young International Creation),今年首次由五位國際藝術(shù)家和五位當(dāng)?shù)厮囆g(shù)家在里昂維勒班當(dāng)代藝術(shù)學(xué)院(IAC – Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Rhone-Alpes)展出作品。希拉里·蓋爾布雷斯(Hilary Galbreaith)將一間酒店房間改造成了一件關(guān)于酒店業(yè)工作條件的批判性裝置,床墊罩上寫滿了服務(wù)員和接待員的匿名報(bào)告,而墻上的壁畫則探討了酒店服務(wù)的演變;阿納斯塔希亞·索蘇諾娃(Anastasia Sosunova)的項(xiàng)目圍繞 “羅塔斯”這座立陶宛獨(dú)立后最早的印刷廠之一展開,其不僅出版一般性文學(xué)作品,還曾連續(xù)三年出版立陶宛首本酷兒雜志《納格利斯》。位于維爾紐斯的這家印刷廠也是該國酷兒社區(qū)的隱秘就業(yè)場所,如今,這棟建筑已被遺棄,其窗戶成為戀人們的涂鴉板,他們?cè)趬m土覆蓋的玻璃上,寫下了自己的名字首字母。藝術(shù)家將這些名字的尺寸和圖案復(fù)刻在雕刻板上,并以原樣展示,以出版的方式展示出版,雕刻的圖案與涂鴉的文字將歷史與當(dāng)下表達(dá)聯(lián)系在一起。

伊萬·阿戈特,《共同的道路》,2024年,第17屆里昂雙年展展覽現(xiàn)場,2024-2025年 ??ADAGP, Paris, 2024,攝影/Jair Lanes

本屆里昂雙年展試圖為不同群體發(fā)聲,并將其作為處理復(fù)雜問題的通道,然而在“積極樂觀”的態(tài)度之下,展覽制作的基礎(chǔ)問題仍值得更為深入地展開討論:多元化的作品和展示空間之間,真正的對(duì)話如何得以展開?藝術(shù)家作品之間的交流是否真正有機(jī)地形成“交響”?是“百川交匯”,還是如水般散逸?在多數(shù)情況下,策展人選擇以一種置身事外方式推動(dòng)雙年展:寄希望于藝術(shù)家的委任創(chuàng)作與展覽場地的歷史和精神形成了復(fù)雜對(duì)話的展覽形式,強(qiáng)行被添加進(jìn)來的議題(展覽指認(rèn)的各類“聲音”:女性聲音、工人群體之聲、被忽略的歷史之聲)過于松散,展覽敘事缺乏結(jié)構(gòu)或節(jié)奏。“多元性”與“復(fù)雜性”二詞具有差異,本屆雙年展割裂了展覽內(nèi)在的力量,使得很多努力都變得無法溯源,從而獲得統(tǒng)一的邏輯,在力圖追求并呈現(xiàn)真實(shí),卻沒有進(jìn)行主觀進(jìn)行判斷和整理,因此作品呈現(xiàn)出來歷史失真了。在沒有任何時(shí)間坐標(biāo)的河流中,現(xiàn)實(shí)和歷史,以及觀看展覽的我們并沒有因?yàn)槎嘀氐穆暡慷媲逦磥淼姆较颍喾赐A粼诒砻娴暮椭C與多元,而迷失在雜音與喧聲之中。

杰里米·戴勒的“旗幟”系列在第17屆里昂雙年展展覽現(xiàn)場 ??ADAGP, Paris, 2024,攝影/Jair Lanes

巧合的是,在展覽開幕這一天晚間,法國新總理巴尼耶(Michel Barnier)宣布了新一屆內(nèi)閣名單,成員大多年輕、背景多元,且較不具政治影響力。“不左也不右”的“多元”路線,與雙年展對(duì)發(fā)生在身邊的社會(huì)現(xiàn)實(shí)視而不見的掩耳盜鈴,給出“團(tuán)結(jié)”“匯集”片面、無關(guān)痛癢的解釋非常相似,而這或許也映射出了雙年展系統(tǒng)在如此文化背景中的脆弱。如果說河流是不斷沖刷和改變的力量,那么這次展覽的聲音或許缺乏一種真正的內(nèi)在動(dòng)力——一種能夠深刻質(zhì)疑和挑戰(zhàn)我們對(duì)自我與他者關(guān)系的根本認(rèn)知的力量。

[1] 余小蕙,《從“脆弱”中誕生的雙年展》,https://artouch.com/art-views/content-85693.html.

[2] 《生活在一片土地上》是一部幾乎完全由否定句構(gòu)成的小說,敘述者的講述主要集中于他從未做過的事、不再做的事或永遠(yuǎn)不會(huì)做的事。由于他沒有做過的事遠(yuǎn)比他做過的更為廣泛,因而有大量的內(nèi)容需要涉及,他對(duì)此的熱情或許比一般的日記作者更為強(qiáng)烈。這是一部關(guān)于可能與現(xiàn)實(shí)、個(gè)人與普遍、荒謬與邏輯、黑與白、圓與方、租與買的對(duì)照研究。

*若無特殊標(biāo)注

本文圖片由里昂雙年展提供

-

正在展出

第17屆里昂雙年展

“百川之聲,涉水而行”

Les voix des fleuves, Crossing the water

舊修理廠、里昂當(dāng)代美術(shù)館、

里昂維勒班當(dāng)代藝術(shù)學(xué)院等多場所

展至2025年1月5日

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)