“女人要有自己的事業做!”一位20世紀留法藝術家中的遺珠

日期:2024-10-11 10:53:15 來源:薛曄 Hi藝術

名家

>“女人要有自己的事業做!”一位20世紀留法藝術家中的遺珠

賀慕群的故事是一段跨越山海的傳奇,生于浙江寧波的她,自幼在書香世家的熏陶下,對藝術產生了濃厚的興趣。抗戰的炮火無情地打破了這份寧靜,迫使她和家人逃至上海,開始了一段艱難的求學與求生之路。在戰火與貧困的雙重考驗下,賀慕群并沒有放棄對藝術的追求,她的堅毅與勇氣,讓她在夜校的燈火下,繼續追尋著心中的藝術之夢。“我一直有這樣的思想,女人要有自己的事業做!”賀慕群這樣解釋自己的學畫動因。

賀慕群的故事是一段跨越山海的傳奇,生于浙江寧波的她,自幼在書香世家的熏陶下,對藝術產生了濃厚的興趣。抗戰的炮火無情地打破了這份寧靜,迫使她和家人逃至上海,開始了一段艱難的求學與求生之路。在戰火與貧困的雙重考驗下,賀慕群并沒有放棄對藝術的追求,她的堅毅與勇氣,讓她在夜校的燈火下,繼續追尋著心中的藝術之夢。“我一直有這樣的思想,女人要有自己的事業做!”賀慕群這樣解釋自己的學畫動因。

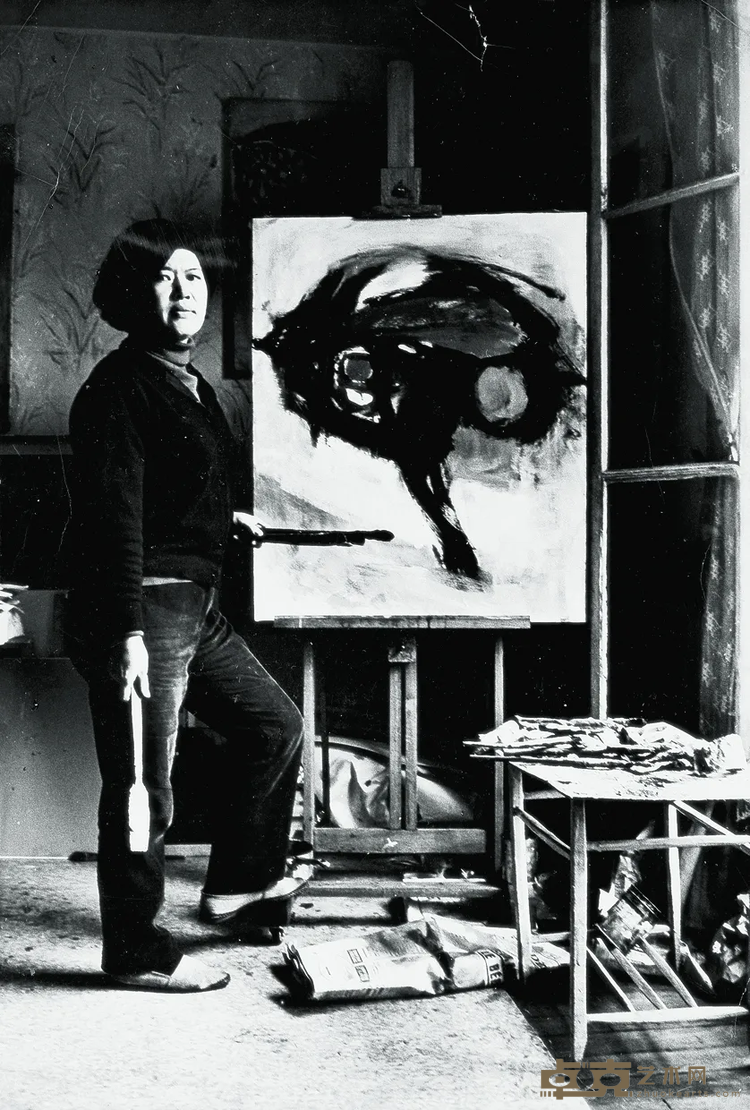

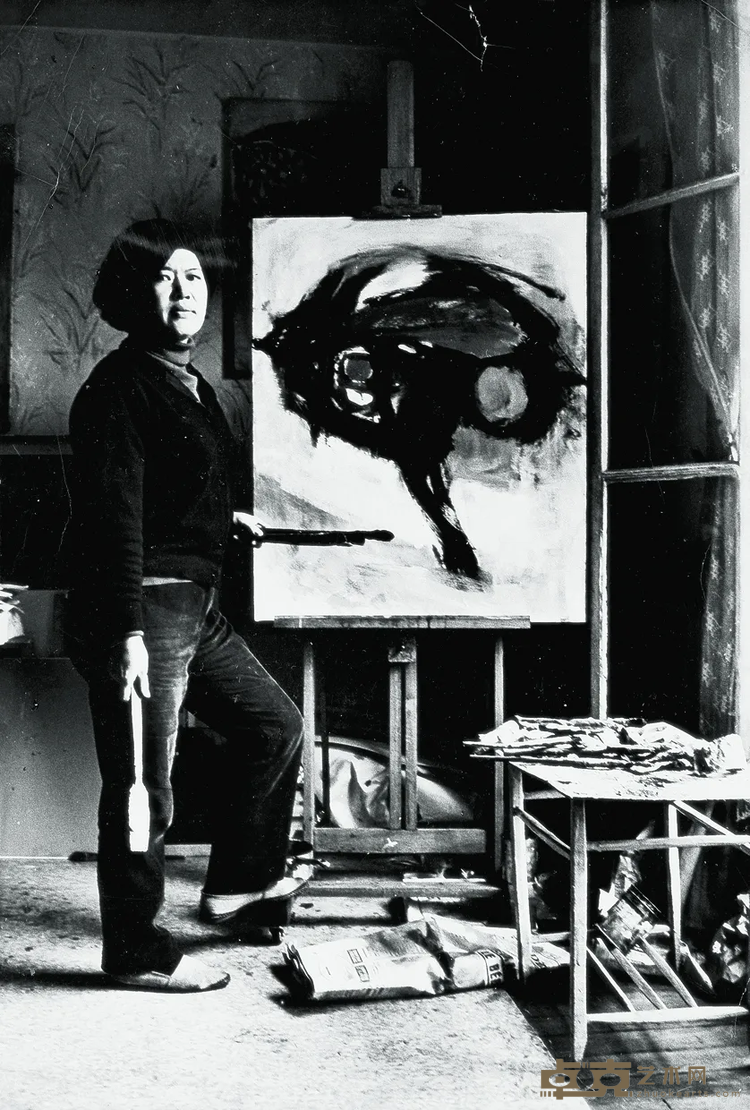

1970年代賀慕群在巴黎

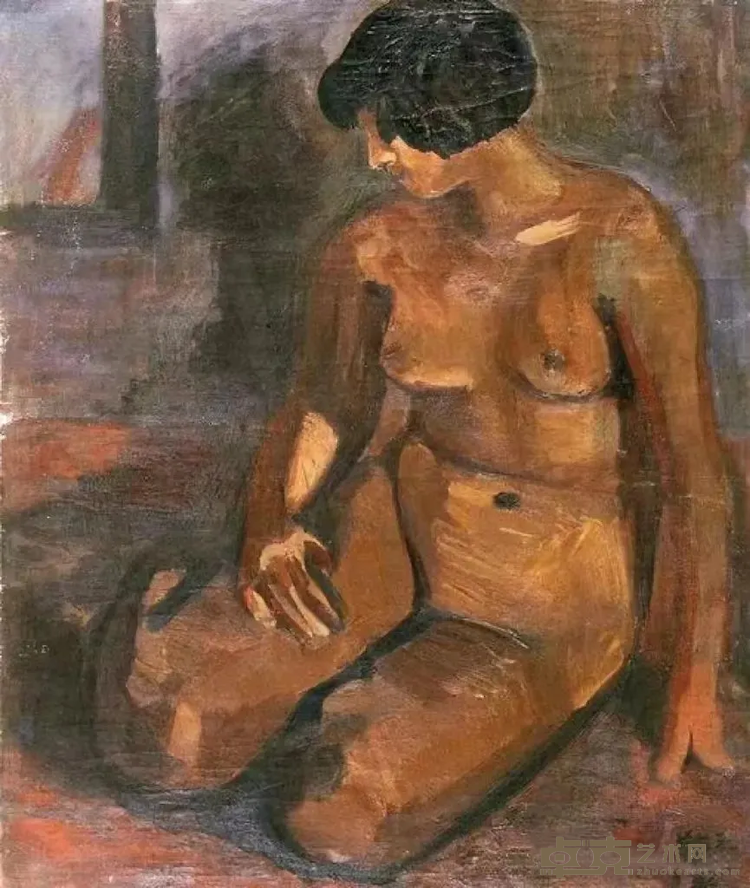

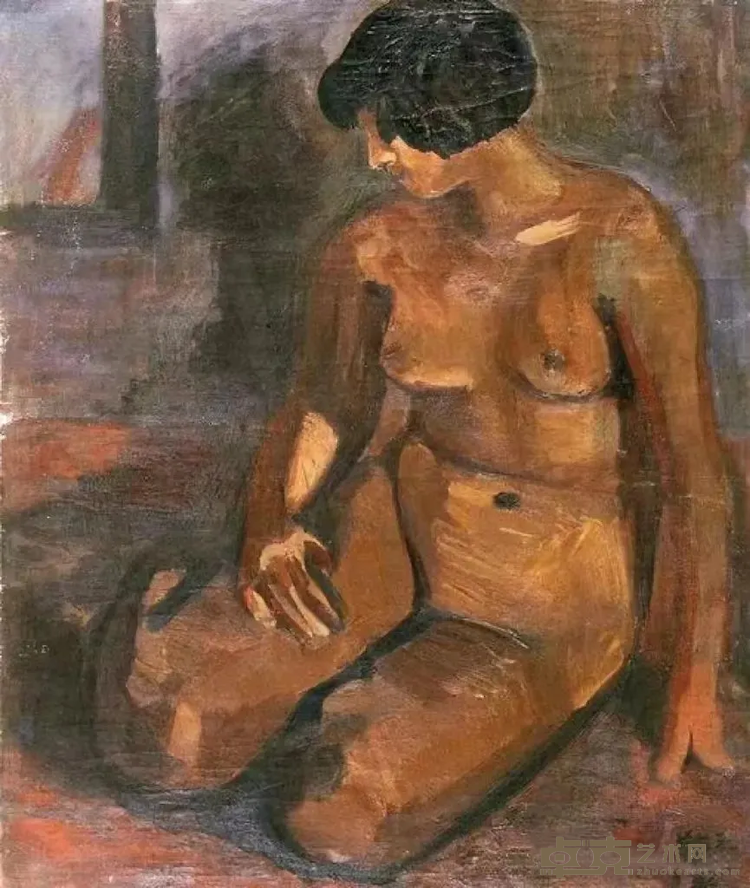

1942年,賀慕群赴臺灣與家人團聚,在臺灣她結識了畫家張義雄。張義雄曾任教于臺灣省立師范學院藝術系(臺灣師范大學美術系前身),并在那里積累了豐富的教學經驗和藝術見解。他通過開班授徒,招收來自師大和其他校外的學生,積極參與到臺灣的藝術教育發展中。他的畫室不僅是他創作的地方,也是學生們學習和交流的場所。他教導學生不應學得跟老師一樣,應該自由地表達自己的藝術觀念和創作個性。他的教學理念和實踐對臺灣的藝術教育產生了深遠的影響,激勵了包括賀慕群在內的年輕藝術家。她回憶自己早期的學習歷程:“家無恒財,但很快樂,畫畫是愛好,只能利用業余時間。解放前,去到臺灣,1950年移居巴西,除為生計外,業余時間自己創作。”二十世紀五十年代賀慕群隨家人踏上了前往巴西圣保羅的旅程。在這個充滿活力與色彩的國度,賀慕群憑借對藝術的敏銳感悟和不懈努力,贏得了圣保羅最具聲望和實力的Sao Luis畫廊的青睞,并與之簽訂了合作協議。這一時期她的“裸女”系列作品以鮮明的主觀表達和強烈的藝術風格,吸引了觀者的目光。畫中形象沒有拘泥于對客觀對象的準確描繪,方法上也不拘一格,或用筆墨勾勒出自由奔放的線條,或用色彩率意涂抹。

《裸女》72.5×60.5cm 布面油畫 1955

從這些作品中可以看出,她在近距離地體會一些現代藝術大師,尤其是畢加索和馬蒂斯的藝術語言。這種影響并不在于具體的語言技巧,而是體現為從一種比較嚴謹、客觀的視覺狀態中的解放。賀慕群更自由地表達個人的主觀感受,即對更舒張的人性直率、親切的感受;遺憾的是,正如賀慕群多舛的人生,這些早年的作品也經歷了無數的波折與變遷,變得異常珍貴罕見。

1965年,賀慕群懷著對藝術的無限憧憬,踏上了通往藝術圣地法國的旅程,從此開啟了她長達37年的生活與創作之旅。法國在藝術文化的發展上似乎永遠都不會落后,特別是作為“文化藝術之都”的首都巴黎,在第一次世界大戰期間,吸納了世界上大約有三萬多人的頂尖藝術家,他們來到巴黎的同時還帶來了自己的本土文化,并將巴黎的新信息擴散到世界各地去,各式各樣的新穎藝術觀念和藝術流派層出不窮。

1960年代賀慕群在巴黎的畫室中

在這座藝術的殿堂中,“大茅屋畫院(Academic Grande Chaumiere)”吸引著無數藝術家前來朝圣。這里不僅是巴黎藝術家的天堂,更是中國藝術家西畫啟蒙的搖籃。吳冠中曾回憶:“巴黎那所知名度極高的大茅屋畫館,是一家私人辦的業余美術學校,全世界來巴黎學藝的、冒險的藝術家,同法國貧窮的藝術家在此一同工作,有白發蒼蒼的老頭、有衣著怪異的少女,膚色各異......常玉、潘玉良、吳大羽、龐熏琹等前輩留法藝術家們也都經常出入此門庭老屋......”畢加索、馬蒂斯、莫迪里阿尼、賈科梅蒂......這些在藝術史上閃閃發光的大師們都曾在此駐足。由于希望建立自己藝術個性與風格,初抵巴黎的賀慕群放棄了法國國立高等美術學院的錄取通知,追隨前輩足跡來到“大茅屋”,在夯實基本功的同時,堅持獨立創作。

1960年代賀慕群在巴黎的畫室中

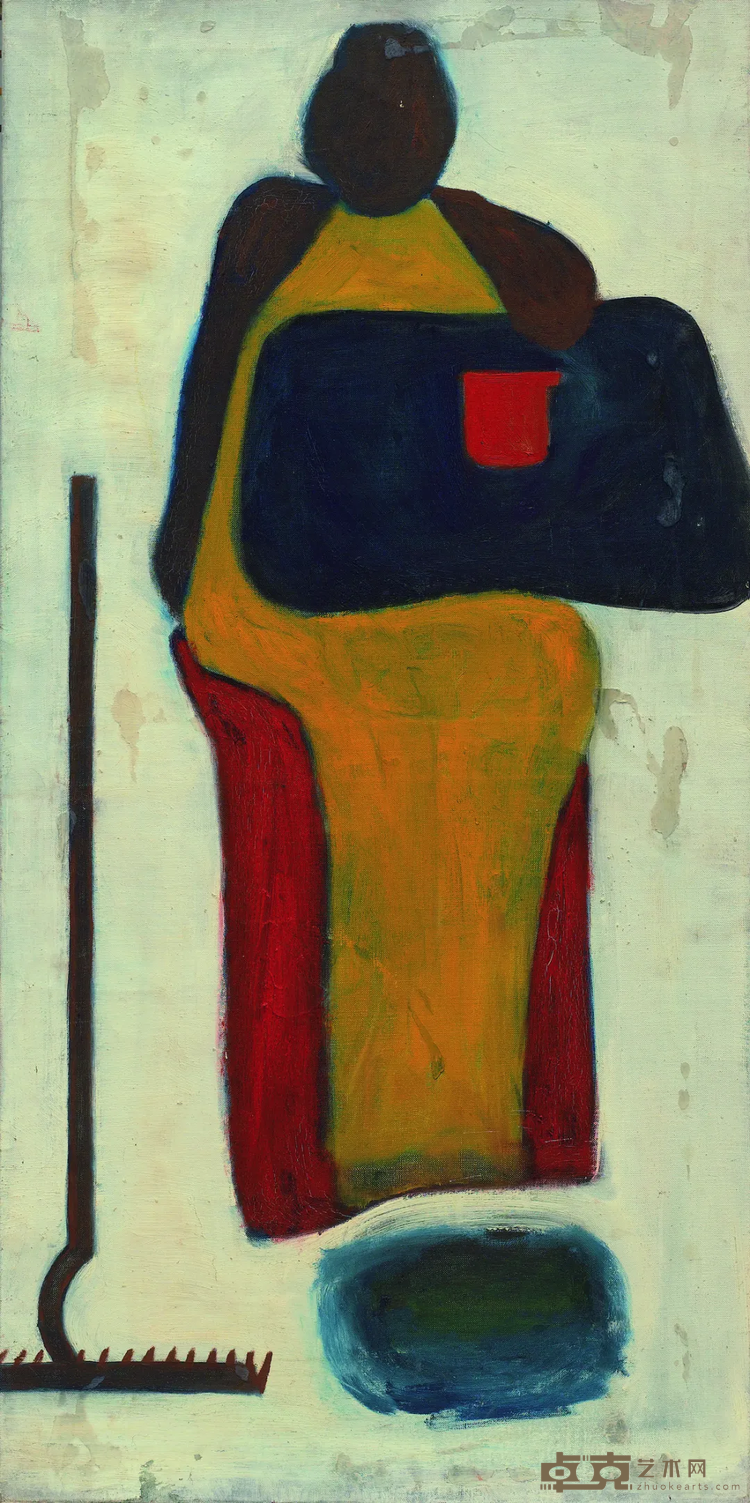

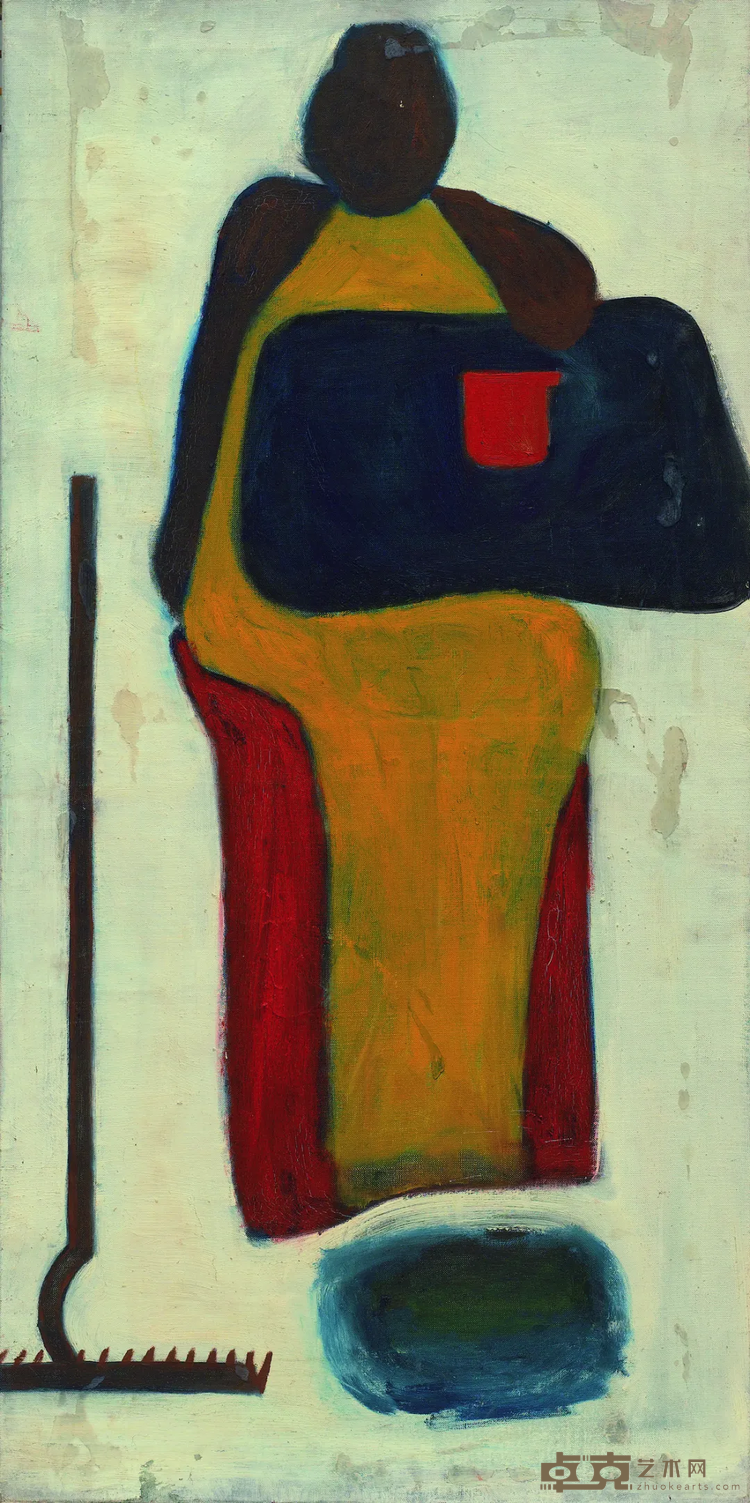

此時,正值歐洲各種現代藝術思潮如火如荼、方興未艾的“不定型”階段,抽象、達達、波普、觀念、裝置等新興藝術流派輪番登場,目不暇接。但賀慕群卻很快就明確了借助“更傳統”的現代藝術語言表達個人復雜的內心體驗的藝術路向,“玩偶系列”是這種藝術選擇的最初體現。這個前后持續了十余年的主題都是由一些近乎平面的色塊簡明營造出日常的生活意象,在看似形式主義的畫面上,卻有著細膩、單純的生活感受和哀傷、孤獨的心理氛圍。這個系列人物大都不露五官,僅以濃重色塊構成,或獨自,或依偎,有大人,也有孩子,親情彌漫卻又帶著苦澀與憂傷。

《玩具系列》 100×50cm 油畫 1969

彼時的賀慕群為了追求藝術理想,不得已將一雙年幼的兒女寄養在人地生疏的西班牙,骨肉分離的孩子們成為她心里永遠的痛。對于經歷漫長身心漂泊和離散的賀慕群而言,這樣的藝術取向幾乎是一種本能的選擇。“玩偶系列”在賀慕群的藝術生涯中具有特殊性和代表性,她所創造的兼具強烈現代感和個人心理色彩的視覺形象在今天依然獨具意味。1968年“玩偶系列”摘得法國婦女沙龍展的桂冠并引起關注。

1968年,法國全國婦女沙龍展開幕當天酒會場景,

右側墻面上即為賀慕群獲獎的作品

法國全國婦女沙龍展開幕現場,1968

藝術之途,宛若一條蜿蜒曲折的河流,充滿了未知與挑戰。巴黎的拮據生活孕育了她心中無盡的創作源泉。在她筆下,日常食物化作記憶符號,她以食物為題,展開了一幅幅生動的畫卷:面包、大蔥、魚、香蕉、蘋果、洋蔥、南瓜、茄子、青椒、土豆……在她畫中得到了無以復加的謳歌和贊美。這些食物有明顯的筆觸厚重的、造型夸張、色彩濃烈的特點,表達出藝術家對食物渴慕與敬畏,體現出她單純而又深邃的生存感受。

《買面包》39×44cm 紙本銅版畫 1972

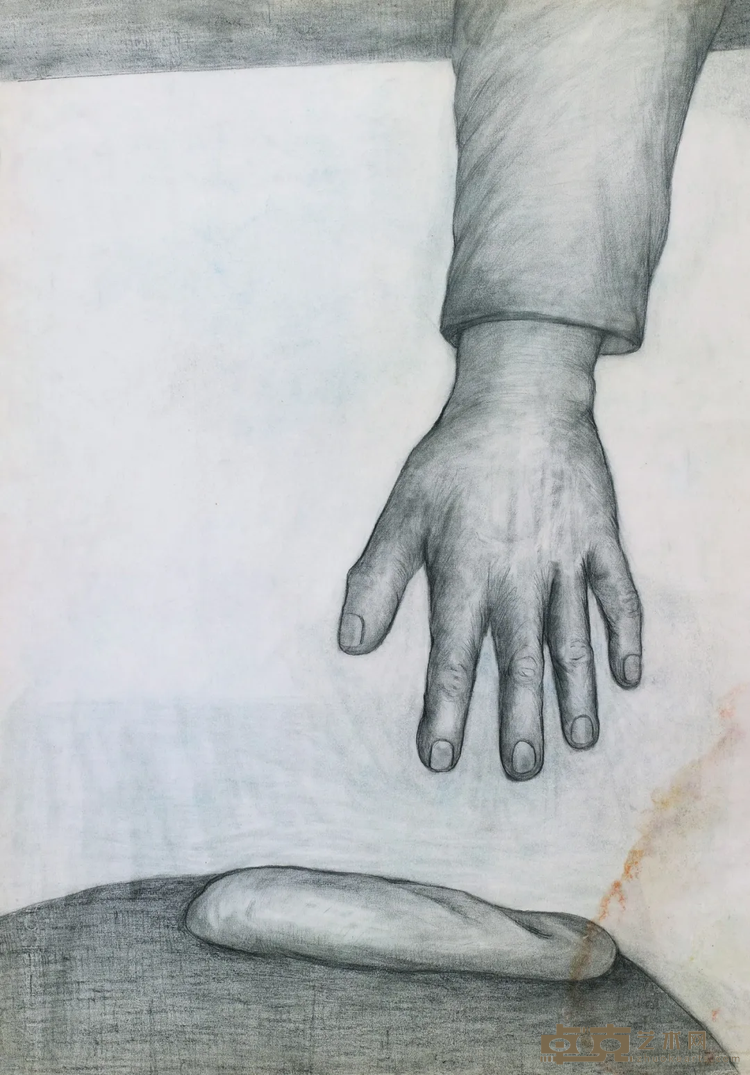

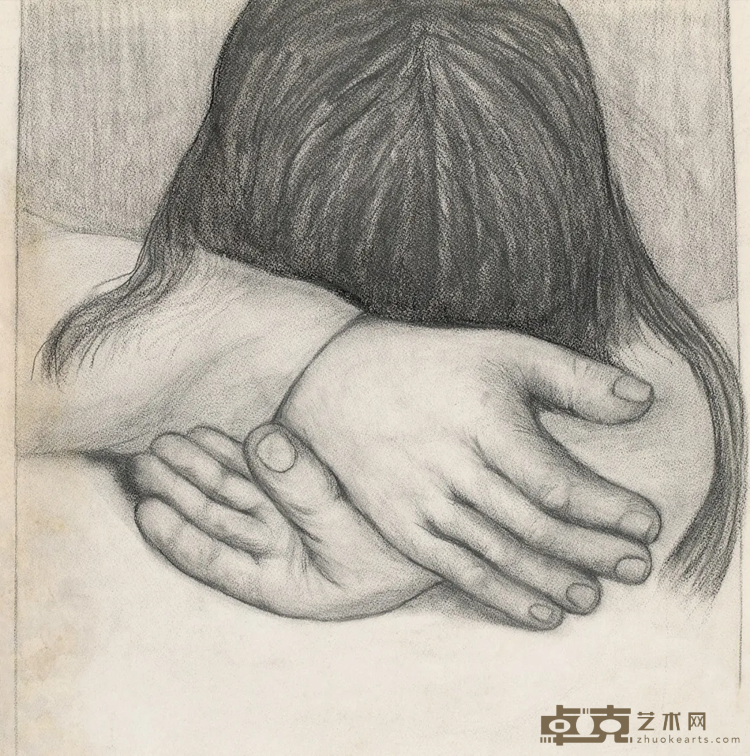

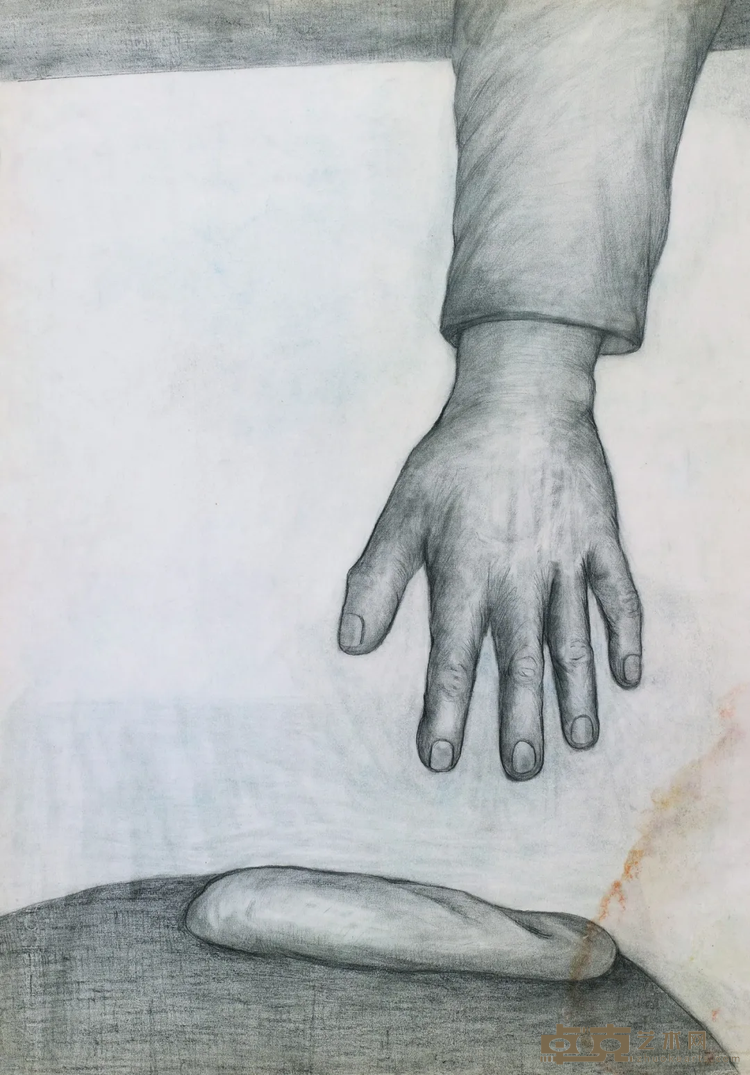

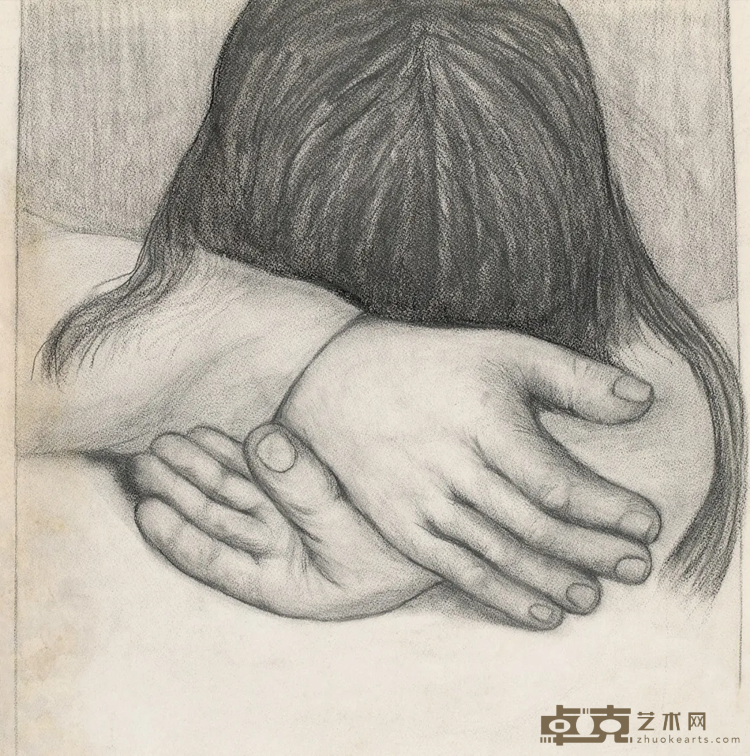

“手”,這一主題在賀慕群的作品中反復出現,它不僅是藝術探索的載體,更是她情感表達的窗口。她所描繪的“手”,不同于古典詩文中“如柔荑如凝脂”的不食人間煙火的纖纖玉手,而充滿了勞動者的粗糙與力量:它們或在織網、或在縫衣、或在搬運、或在創作,或緊握著面包,或拿著蘋果,或遮掩著面龐……這些手,以其原始而質樸的語言,映照出畫家自身的形象。手與食物之間的那份沉甸甸、意味深長的聯系,正是對現實生活的深刻反映,展現了最本真的生存狀態和樸素的生命哲學。

《要》63×46cm 紙本 1970

《趴著》39×39cm 紙本 1970

在藝術的征途上,“玩偶系列”如同一束耀眼的光芒,照亮了賀慕群的名聲,卻未能徹底驅散生活中的陰霾。作為一名職業畫家,她深知油畫的珍貴與難以銷售的現實,而版畫以其親民的價格和易于流通的特性,成為她維持生計的重要支柱。她不僅學習了版畫技藝,更在這一領域開辟了一片新天地。這些“無心插柳”的版畫作品,既保留了油畫的濃郁與厚實,又融入了版畫的簡約與概括,形成了她獨具一格的藝術風格。這些作品不僅維系了她在巴黎的生活,更是她藝術人生中不可或缺的重要篇章,見證了她從青澀走向成熟,從依賴走向獨立的探索過程。賀慕群《玩偶系列》162×144cm 布面油畫 1968?

二十世紀八十年代,賀慕群的創作題材日益豐富,她將身邊的物品一一納入畫布:衣服、雨傘、尺子、煙缸、書本、算盤、梯子、花卉……甚至自己畫室里的畫作都會以靜物的方式在畫面上出現。這些日常物品,在她的筆下煥發出新的生命力,成為她藝術表達的重要載體。鮮藍、青綠、大紅、紫色、明黃……她以所感詮釋所見,以粗重的黑線勾畫物象結構,以平涂代替色調的細塊,單刀直入,毫不遲疑,以閃電般的速度,在紙上留下懾人心魄的激情與張力。她平實憨拙又充滿自信地描繪著身邊的一切,用畫筆構筑起來源于現實又超脫于現實的藝術空間。如此單純,又如此凝重,與她獨立堅韌的氣質一脈相承,彰顯真誠和大巧若拙的藝術個性。

《花木系列》116×89cm 油畫 2000

《風景》114×146cm 油畫 1989

在賀慕群的畫筆下,無論是靜物還是風景,都散發出一種獨特的藝術魅力。她的風景畫,雖不多見,卻別具一格。無論是近景的特寫,還是遠景的眺望,無論是白晝的明亮,還是夜晚的寧靜,她都能以獨特的視角和手法,捕捉到景物的神韻,營造出一種靜謐而神秘的氛圍。老樹、竹凳、農舍,房屋……切割的構圖、局部的特寫、藍得不像話的天空……似乎脫離了生活的日常情景關系產生出一種距離感。如同一個個夢境,一個個故國的縮影,一個個心中的烏托邦,引領我們走進賀慕群的內心世界,感受她對自然、對生活、對藝術的獨到見解。2002年,這位曾經在巴黎藝術舞臺上熠熠生輝的旅法畫家,帶著對故鄉的深深眷戀,結束了長達半個多世紀的海外生活,回到上海。

2002年,回中國定居前夕,?從寧波的古巷出發,跨越至上海的繁華;又從上海的喧囂,遷徙至臺灣的寧靜;再從臺灣的島嶼,遠赴巴西的熱帶風情,繼而在巴黎的藝術之都沉浸,最后賀慕群回到她當年夢開始的地方——上海。

上海美術館“賀慕群作品展”開幕式現場,1996

2002年,“賀慕群作品展”,上海美術館戶外廣告

她畫布上的每一筆都記錄著時代的動蕩、生活的變遷和個人的成長。戰火的洗禮、地域的遷移、以及不斷變化的環境,都未能動搖她追求藝術的堅定步伐。半個多世紀的顛沛流離凝結為畫布上的面包、蘋果、蔬菜,花卉、風景……這是畫家對生活和生命最樸素的理解,是動蕩波折之后的平淡。她的作品如同她的人生,展現了一個藝術家對美、對藝術、對生命的不懈追求和深刻感悟。

《花木系列15》116×89cm 布面油畫 2000-2003賀慕群《雙魚》36×22.5cm 1971 紙本銅版畫

在人生的最后十年里,賀慕群隱居在上海鬧市的一間公寓里潛心畫畫,鮮少與人交際。只要身體允許,她每天都會畫畫,她說:“如果不畫畫,就會無聊,就要生病了”。即使在體力逐漸衰退的晚年,她依然堅持創作,嘗試將水墨與油彩結合在輕薄的宣紙上,創作出了“盆花”系列。這些作品,既有油畫的深沉與豐富,又有水墨的蒼勁老辣,物與物之間干脆利落、輪廓分明,有一種只屬于畫家自己的厚重與力度。她雖一世流離,面對曾經漂泊無定的人生和變幻傳奇的命運帶來的坎坷與困難,卻總是淡淡地說,“過去的事情都不記得了,不好的事情我不記憶,我喜歡朝前看。”賀慕群的藝術之路,是一條充滿挑戰與探索的道路。她用37年的時間,書寫了屬于自己的藝術傳奇,續寫了旅法中國畫家的輝煌歷史,成為繼常玉、潘玉良、趙無極等之后的第二代留法西畫家。她的藝術成就,不僅屬于她個人,更屬于那個時代,那個現代藝術面臨歷史轉型的時代。只是我們過多將視線集中在20世紀前半段,而之后的留法藝術家的生存和發展,長期以來屬于被忽略的范圍,賀慕群填補了這段空白。而她的國際視野和時代經驗,也充分體現了海派繪畫的開拓精神和包容性,為中國繪畫的現代化提供了有益而重要的補充。2024年是賀慕群誕辰一百周年,恰逢中法建交60周年暨中法文化旅游年,回望這段歷史,我們不得不為這位有著卓越才華和激情的前輩藝術喝彩。她的故事,她的精神,她的作品,如同一顆顆璀璨的星辰,照亮了藝術的天空,照亮了我們的心靈,永遠激勵著后人,追尋心中的藝術之夢。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

卓克藝術APP下載

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號