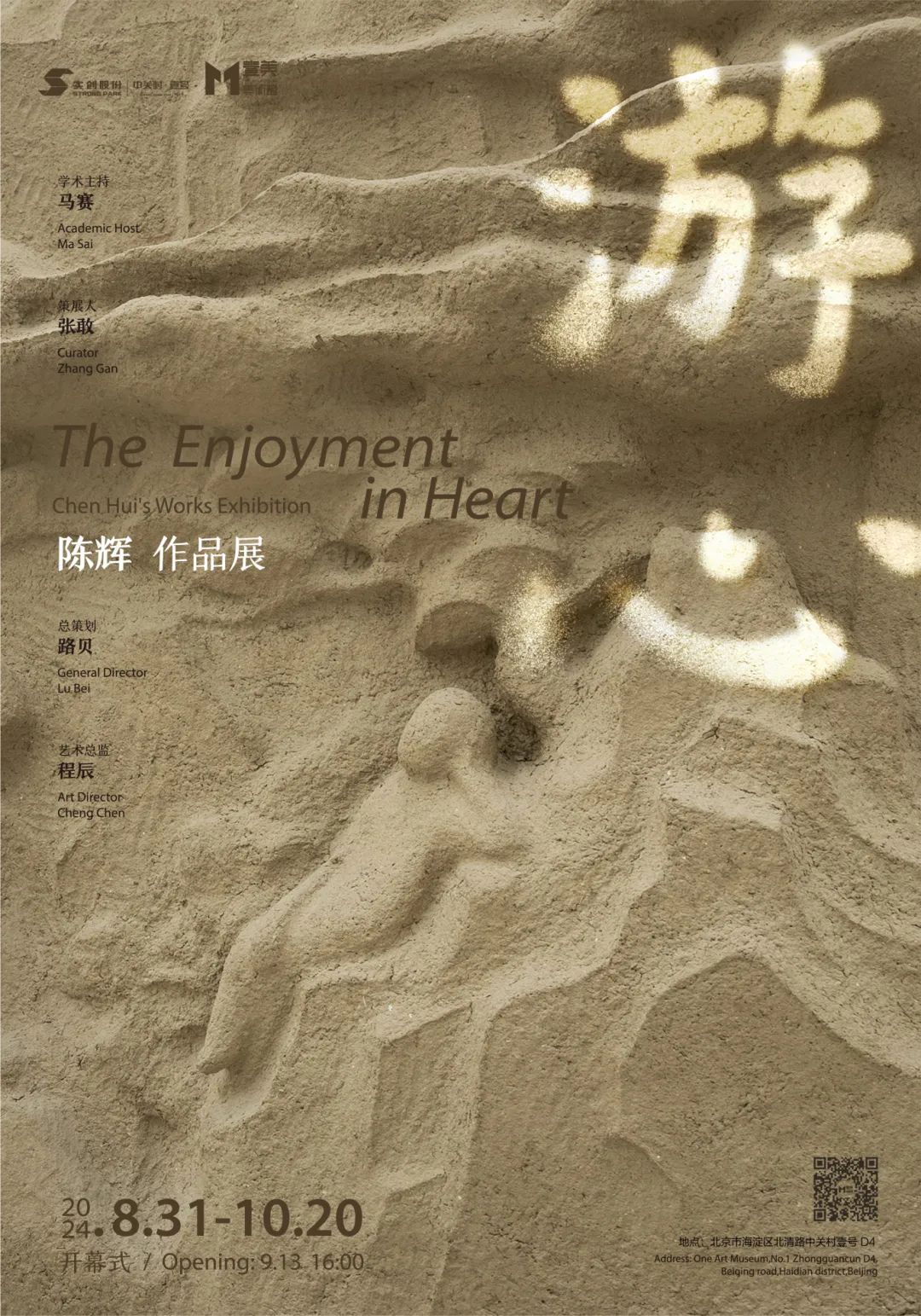

2024年8月31日,由清華大學美術學院教授張敢擔綱策展人的展覽“游心——陳輝作品展”于壹美美術館二樓正式開展,集中呈現了清華大學美術學院雕塑系主任陳輝教授的作品,包括其以紙漿為材料的新近大型雕塑創作,及代表性雕塑作品共計近30件。

陳輝的雕塑作品注重形式的力量與內涵,善于在簡約的雕塑語言中抒發詩性的感悟。他通過調動雕塑的形式語言,在作品的整體與局部、外形與結構、質地與表現手法的沖突中達到平衡與完滿,形成新穎而富有創意的形態,并在創作中廣泛運用各種材料,包括石材、金屬等。本次展覽中,陳輝近期創作的以紙漿為材料的大型雕塑作品,充分發揮了紙漿材料輕便與似泥的特性,表達出了輕、透、空、混沌之效果,使得大尺幅的塑形表達更加輕松自由創造出兼具恢宏與玄靈的空間造型,呈現出東方式的閑隱氣質。

陳輝:宇宙之大,你無處不在

壹美美術館專訪系列

壹 = 壹美美術館

陳 = 藝術家 陳輝

▲壹美美術館展覽現場

壹:您之前很多用的是石材或者是鐵等金屬材料,而這次展出的作品采取了泡沫、紙漿,新材料給您的這批創作帶來了什么不同?

陳:我原來做的金屬材料,還有一些鑄銅材料,更多的強調雕塑的重量感、體積感,但現在我覺得可以通過一種相對來說更輕盈的材料來做雕塑。紙漿這種材料極為輕盈,且可塑性極強。以其塑造出的形體,表面粗糙,形體模糊,恰恰契合了我期望表達的輕、透、空、混沌之效果。借助紙漿的材料特性,相對容易營造出這種飄飄浮浮、恍兮惚兮般的混沌之感。這個世界很復雜,不是很清晰的,也不是非黑即白的,它其實是很多內容的,紙漿挺符合我想表達的意思。

另外一方面,紙漿材料比較便宜,適合做一些比較大的雕塑。我對空間特別感興趣,以前做雕塑也是很強調空間,但是因為材料的限制,不可能做得很大。但紙漿帶來了我的一種自由,讓我可以達到一定的空間和體量,能產生那種震撼的感覺。

所以紙漿是我目前挺滿意的一個選擇,以后我也許會換一種材料,但是現在我覺得我還沒把這個材料給用盡,還得再做一批,更能夠體現我的一些想法。

▲壹美美術館展覽現場

壹:在創作過程上,采用紙漿與采用金屬材料有何不同?

陳:紙漿這種材料我覺得特別好,你的整個參與過程它都能實時地記錄下來。像金屬加工,設計完以后,做個小泥稿,送到加工廠去加工,這中間環節就無法參與了。而紙漿,所有過程我都是有意識地參與的,用我的手去給它拍上去。這里頭有我的溫度,有我的印記,傳遞了一種觸摸感;觀眾用眼睛去觸摸你的雕塑的時候,眼與手產生一種互動的關系,我的觸摸跟觀眾的觸摸就連接在一起了。所以這種直接的塑造的方式還是挺有意思的,它傳遞了一種溫度。

▲壹美美術館展覽現場

壹:您的作品中有博山爐、佛像背光等造型元素,可以談談傳統造像對您創作的影響嗎?

陳:這批作品中體現了很多我從傳統中學到的東西。我博士期間有一篇論文就叫《中國傳統雕塑的現代轉換》,傳統中包含著中國人的哲學思想、審美觀念,有了這種對宇宙的看法,才有了一種視覺觀察的方式;有了視覺觀察的方式,就形成了獨特的表現方式。這些傳統都影響了我的創作。包括佛教中的一些形象、克孜爾壁畫,漢代的博山爐,其實都影響了我很多。博山爐造型很有意思,它是為了求仙用的香爐,山體里頭有好多動物,在其中熏香,就像山中冒著仙氣,很飄逸、很逍遙。在當代社會,人們都很緊張、很內卷,需要一種心靈的超脫現實的方式,需要一種超脫、寧靜的情境。我想通過這樣一種造型、材料,通過不同材質的對比,讓大家產生一種非現實的虛幻的感覺。

▲壹美美術館展覽現場

壹:這種精神氣質似乎與“游心”的含義相通。您如何理解此次展覽的題目“游心”?

陳:小小的一件作品,包含了你跟這個世界的一種交集。一座山,一棵樹,一塊石頭,都和你的內心有一種關聯。山水就是你的心,宇宙就在你的心中。宇宙之大,你無處不在。

▲壹美美術館展覽現場

壹:您如何理解雕塑?

陳:雕塑是三維的實體在空間中的一種表達。原來的雕塑可能會放在一個臺座上,這是傳統的要素;現在的雕塑概念更寬泛,它可能是在空間中彌漫的結構,也可能跟科技做結合,使用投影、光線等等。

在我的作品里頭,我對傳統的雕塑的樣式做了再進一步的空間拓展。我的作品采用反射的方式,將空間予以延伸;運用切割的手段,把原本無法進入的空間打開,猶如繪畫中的留白一般,給予人想象的空間;通過具有劇場性的空間呈現形式,為人們帶來全新的空間體驗。

但另外一方面,作為雕塑系的老師,我還堅守雕塑的本體的語言。所謂本體語言是什么?是它在空間中呈現的一種形體的樣式。它不是簡單的觀念東西,它還是視覺的,視覺藝術最重要的就在于用視覺來打動人。我堅持以形體和空間之間的關系,作為我雕塑的本體語言。不是完全脫離的象,而是把自然物通過我的方式來加以整理,呈現在空間中,在一個場域中,在一個劇場中,產生一種強烈的視覺震撼,來打動人,然后讓觀者去產生一種觀念上的聯想;在造型上讓它模糊化,給觀者更多的想象,而不是清晰地呈現。

▲壹美美術館展覽現場

壹:您的作品展“游心”與原博老師的作品展“乘物”同期舉辦,作為藝術家伉儷,你們在學術理念和藝術創作上有哪些相互影響、共同成長的故事?

陳:我跟原老師是大學同學,結婚也30多年了,其實磕磕碰碰的也很多,在藝術上我們的觀點截然不同。她是搞設計的,我是搞雕塑的,她認為設計一定要為人服務,做出來一定要能用;我認為不一定要做有用的,你能把你的想法表達出來那就行。她的東西很清晰,她的作品邊界也很清晰,我的東西全是模糊的,她老說我是混沌組織派過來的人。

但是思想觀念和藝術的觀點的不同,不妨礙我們互相交流。她一直堅持對紙張材料的研究、紙的纖維的研究、紙如何介入設計的研究,做得很深。我每天都看她做這個研究,我也產生了興趣。正因為她用紙漿的創作方式,讓我認識到紙的特殊性,紙的材料的魅力,所以我近期的紙漿作品是受原老師的影響。

在我用紙漿創作的過程中,她也跟我提出了好多意見,雖然當面的時候我不太認同她的意見,但是在后來的創作中,我還是偷偷地把她的意見給保留下來了。她對材料應用得比較熟悉,有些配比、采用哪種技法等等,我也是從她那里學了很多,所以我也很感謝原老師。

▲壹美美術館展覽現場

壹:您這次在壹美美術館的展覽有何特別之處?

陳:以前做過幾個展覽,包括在俄羅斯做的,都是小型展覽。這次在壹美美術館做展覽其實還是很有壓力的,因為這個展廳確實很大。前幾年間,我一直在做紙的雕塑作品,也是涉及到做一些大型的作品,但是自從確定要到壹美美術館辦展,我又對壹美美術館的空間特點以及空間特性做了一些研究,包括這次8米多高的《觀石》,就是針對壹美美術的環境來創造的。這次展覽的作品,不管是尺寸、大小、還是顏色,跟美術館的環境都是緊密結合的。我通過藝術想象與創造,把這種美術館這個場所的限定變成對空間的一種利用,我也希望大家從作品中看出空間跟作品之間的緊密聯系。

▲壹美美術館展覽現場

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號