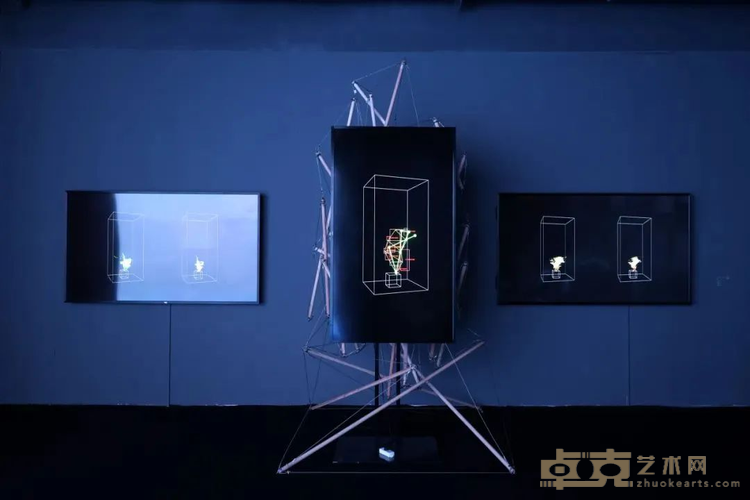

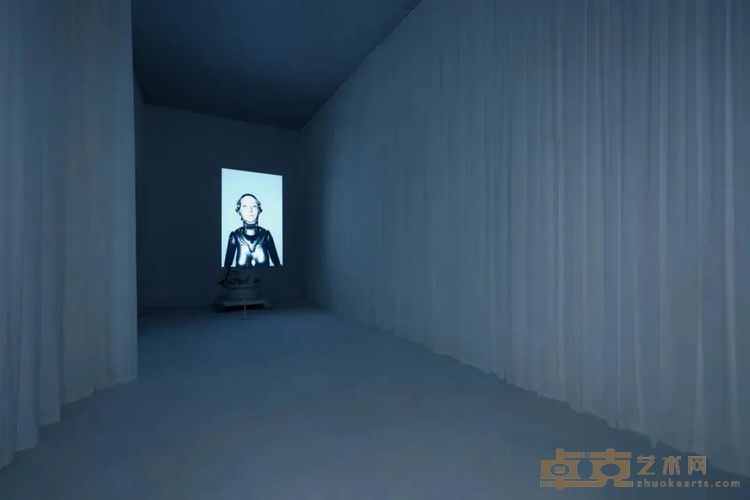

“未來生命檔案”展覽現場,昊美術館,2024年

撰文 陳元

采訪、編輯 胡炘融

以“未來生命檔案”為主題,在人工智能、硅基生命等前沿科技的議題討論中,HOW昊美術館的七周年慶典向觀眾拉開帷幕。展覽探討在數字生態和人類社會的交匯面以及超人類主義的背景下,人類道德倫理的走向與生命未來進化的可能。展覽策劃團隊包括昊美術館、中國美術學院以及同濟大學建筑與城市規劃學院CAUP人工智能與藝術創研中心,或可說這也是昊美術館持續關注當代藝術創作,與學術界合作探討科技發展對人類社會的影響和挑戰的一個重要且新穎的嘗試。在經濟下行、多間中國民營美術館在近年陸續面臨危機的背景中,步入“七年之癢”的昊美術館在此刻為公眾帶來的一場朝向數字美術館方向的轉型,將為中國民營美術館的生存策略,及再次思考人類與技術、藝術與公眾及商業之關系帶來怎樣的提示?

“未來生命檔案”展覽現場,昊美術館,2024年

日歷翻回2017年,隨著首展德國藝術家朱利安·羅斯菲德個展“宣言”的開幕,凱特·布蘭切特(Cate Blanchett)在展廳中以13頻道的電影裝置演繹了100年藝術運動的激進宣言,借此反映了當代消費文化的狀況,并輔以羅斯菲德的大型攝影作品呈現這些宣言的持久意義。1500人在大雨中見證昊美術館正式開館。

“宣言:朱利安·羅斯菲德”展覽現場,昊美術館,2017年

“見者的書信:約瑟夫·博伊斯×白南準”展覽開幕現場,昊美術館,2018年

再往前追溯,昊美術館創始人與收藏家鄭好早在經營地產時期,便開始系統地關注現當代藝術,并慢慢形成了以掐絲琺瑯和現當代藝術為主的收藏。在接受《藝術新聞》采訪時鄭好表示,“許多美術館人都與我們這一代人類似,并非故意去追求建造一間美術館,而是在自己的收藏達到一定程度后,出于對藝術的熱愛將其逐漸發展起來。當時的經濟形勢良好,這促使我們有更多的資金和精力去支持藝術的發展”。2013年,鄭好在其家鄉溫州創立了昊美術館(溫州館),接連舉辦“敬畏此刻:韓國當代藝術展”和“第55屆威尼斯雙年展中國館中國巡展”,隨著尹在甲上任館長,昊美術館開始積極參與建立與全球當代藝術的對話。

“見者的書信:約瑟夫·博伊斯×白南準”展覽現場,昊美術館,2018年

與溫州館相比,昊美術館(上海館)具有更高密度、國際化、專業性的展覽,如2018年,德國藝術家約瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)與美籍韓裔藝術家白南準(Nam June Paik)雙個展開幕;此后幾年中,昊美術館帶來了如aaajiao、趙洋、厲檳源、李漢威等國內青年當代藝術家的個展,如“HOW NOW:生活應用”、“暗光”和“皮膚之下,機器之間”等國內外藝術家群展,更有“空山基:大都會”作為藝術家在中國的首次大型機構個展以及與烏雷基金會合作推出了“烏雷:無量之物”個展……如今的昊美術館以每年14個展覽的計劃,已舉辦了97場不同類型和題材的展覽。即使在疫情期間,昊美術館每年仍以約12個展覽的頻次輸出,在上海的文化版圖中已然成為上海浦東地區一個不可或缺的當代藝術坐標。2025年,昊美術館也將迎來自己的第100個展覽——顯然這不僅是一個里程碑,更是昊美術館回顧過去、展望未來的節點。從國際知名藝術家到新銳本土創作者,昊美術館展覽的形式和主題良多,鄭好表示,他希望能把昊美術館的三層展廳空間做成一個“三明治”類型的展館,既有學術性、國際化的展覽,也有符合當下潮流和年輕人審美觀的內容,以使“各種年齡、各種教育背景的觀眾都能在這里找到自己喜歡的內容”。在今年八月履新昊美術館就任執行館長的策展人王凱梅表示,加入昊美術館對雙方來說都是一個“巨大的機遇”,她認為昊美術館在數字藝術、科技藝術等領域有很大的發展空間,可以發揮自己的專長,“利用這個平臺實現之前的很多夢想,同時也與昊美術館的發展愿景不謀而合”。

“空山基:大都會”展覽現場, 昊美術館,2021年

最初昊美術館的定位是成為一個推動中國當代藝術發展的平臺,“一部分是對中國現當代藝術進行專業化的收藏與展示,尤其是有代表性的當代藝術家,以及年輕的新生代藝術家”,而另一部分則“也會兼顧西方重要的現當代藝術”,隨著每年多個國際藝術家展覽帶來的熱度,昊美術館的觀眾群體也逐步擴大,吸引了越來越多的藝術愛好者和專業人士,昊美術館也成為了一個融合藝術、文化與商業的綜合體。

運營策略上,從昊美術館(溫州館)開館以后,美術館便提出“夜間經濟”的概念,比上海等地政策提出早了許多年,也折射出昊美術館作為民營機構對促進經濟方面的前瞻思考和有機行動之一。自2020年4月起,昊美術館開始創造營收,不再完全依賴創始人或集團的資金支持。但疫情仍然給昊美術館帶來了不小的影響,其門票收入從2019年前的高峰期2100萬左右大幅下降。面對這一挑戰,昊美術館開始積極探索新的運營模式和收入來源。如首先成立了名為“HOW+”的項目,旨在提供藝術經營方面的解決方案;且與許多商業公司,如華潤、萬科以及香港置地、金地等地產集團建立了廣泛的合作關系,這使得其商業活動、開幕式和藝術延伸方面得到了很大的支持,帶來了顯著的收益。昊美術館也積極嘗試線上展覽和互動形式,將展覽項目與藝術教育持續在“昊數字美術館”進行推廣。

“丹尼爾·阿爾軒:現在在現”展覽現場,昊美術館,2019年

也是在2019年,昊美術館迅速建立了自己的在線平臺“HOWstore”,以販售衍生品、展覽及藝術家IP周邊為主,HOW+藝術商業執行董事張揚文表示,在過去幾年里此“線上業務發展非常成功,粉絲數量、銷售額和IP用戶量都取得了顯著增長,圍繞丹尼爾·阿爾軒、空山基、黃玉龍等藝術家創作展開的藝術IP衍生品都取得破千萬收入,可以作為一個典型的成功案例”。這也為昊美術館后續開拓多維盈利帶來了契機,疫情蔓延期,昊美術館充分利用自身在藝術領域的專業優勢,開發了多元化的業務線,以應對疫情帶來的沖擊,“比如我們還參與了許多公益活動,如2020年風雨同舟項目,2022年疫情期間藝術家們提供700盒蔬菜,并在隔離酒店為藝術家們提供接待服務。”

HOWstore成立于2017年,于2019年啟動線上平臺

2023年初,重新放開后的昊美術館以首場大展暨五周年特展“你和我,保持凝視”從社會裝置出發解構語言,以“同時代的人是緊緊保持對自己時代的凝視”為線索,探討了主體與場景的關系,重新定義時間概念并反思社會悲劇,讓人關注到昊美術館展覽面向公眾層面的表達力度,也向觀眾展示出其國際合作項目逐步恢復并擴大的意圖。此外,此展不少與數字藝術有關的作品,也旨在讓觀眾重新認識物質肉體之外的文化表征,并反思人們對當代社會的文化表達和價值追求。

自那時起,昊美術館就開始籌劃“AI+數字藝術年”及與數字化相關的內容,今年則成為此項目元年。首發展覽“未來生命檔案”呈現19件藝術家及藝術團體的23件藝術作品:師榕的《宇宙交響曲:行星分子音樂的探索》利用聲化藝術展示分子的振動頻率,引領觀眾思考物質世界的局限性,探討了宇宙與聲音的關系;陳抱陽以虛擬試煉場《假蜃樓·迭代3》模擬AI智能體之間的對抗和協作,展示其決策如何受到不同信仰系統的影響;柳迪在其創作中反省《自我的重量》與全人類恒定的重量;同濟大學CAUP人工智能與藝術創研中心和中國美術學院AI中心則分別運用生成式人工智能,制作了一系列輔助殘疾人的應用型雕塑,并創造了《詩人類2.0》造像系統……

“未來生命檔案”展覽現場,昊美術館,2024年

當數字技術和新媒體已經深入日常,昊美術館在對前沿技術藝術進行聚焦的過程中呈現的敏感度和開放性引人關注。事實上自建館之初,對新媒體和數字藝術的關注便是昊美術館持續討論的焦點,“這體現了昊美術館與時俱進的特質,也順應了當代社會的發展趨勢。依托于張江高科技園區的區域優勢,這里的科技創新中心為關注數字藝術提供了地理優勢和資源”,鄭好說道,“對數字藝術我們有時存在許多有誤解,總是在試圖去更多的把握它們與社會之間的關系,但其本身作為一種藝術表述形態的可能性同樣值得討論。”

“未來生命檔案”展覽現場,昊美術館,2024年

王凱梅表示,“‘AI+數字藝術年’將作為美術館在未來成為一所專業化的數字美術館的前期準備,昊美術館的三層空間為我們進行這樣的嘗試提高了充足的支撐。””以此為基礎,昊美術館也會積極推動跨學科藝術項目、為年輕藝術家提供展示平臺,繼續探索人工智能與藝術家在創作中結合與創新的共生未來,成為跨界藝術實驗室,為當代藝術發展注入新鮮活力。鄭好提到:“未來昊美術館計劃將一樓作為AI數字藝術的主場,二樓繼續做經典藝術家的展覽,三樓則作為青年藝術家的孵化器。”這會是昊美術館七年生日之后一個數字化轉型的課題,也或許誠如王凱梅在展覽前言中所提及的那樣,在這個充滿機遇與挑戰的后疫情數字時代,終將會是“人類與技術融合的程度會越來越深,我們將發展感情和意識的上傳技術”、“是人類歷史上第一次將‘我’與‘非我’置于哲學的統一體中的時代”。南希·凱瑟琳·海爾斯(N. Katherine Hayles)的著作《后人類》("How We Became Posthuman”)中提出,隨著技術的發展,傳統的身份界限變得模糊,人類的自我認知和社會角色也在發生變化:在不同的物質載體之間自由轉移的信息或情感是怎樣的?人類在技術驅動的未來中的角色和身份又將如何?或許這種變革既帶來焦慮,也將蘊含著新的可能性。

*若無特殊標注,

本文圖片由HOW昊美術館提供

-

正在展出

昊美術館

“未來生命檔案”

展至2025年2月16日

“問題如何演繹”

展至10月25日

“劉真辰:時間在傾斜”

展至10月28日

“法利·阿吉拉爾:匿名者”

展至10月13日

“lily馬莉:尤物”

展至10月27日

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號