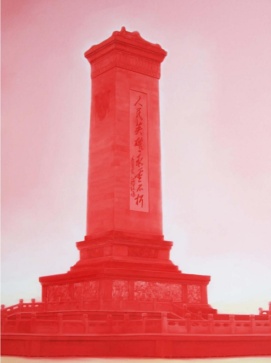

很長時間以來,中國的當代先鋒藝術在革命肖像和政治符號這兩處歷史的礦藏中反復勘探著能源,集體記憶、話語極權、人性桎梏……這些都成了藝術家們所力圖表現的礦脈,并且直到今天還始終保持著足夠的耐性和興致。當張曉剛的《大家庭》系列在國際市場大獲成功時,沒有人會懷疑紅色資源在中國當代藝術家中間蘊含著的巨大潛力,鐵心的《紀念碑》就是這樣豎起在零八年的藝術視野之中。

這是一個我們通常在圖片與記憶中所熟識的角度,而藝術家的貢獻往往就是在常態的裝飾中發動觀者鉆探視覺的馬達。畫家所選取的角度沒有破壞普通民眾的經驗常識,而是通過色彩的運用產生了奇特的藝術效果,正像塞尚把蘋果畫成藍的,鐵心把他的紀念碑涂成了紅色,而我更愿意稱那種紅為“剛出生的紅色”,并且對這幅我親眼見到的油畫做一個印象性的描述:

它矗立在那,猶如一截新淬了火的烙鐵。整座建筑在畫布上流動,每一塊磚石好像都融化成了液體,顏料也似乎并沒有凝固,而像是還在從它的內部向外淌出,座底著名的浮雕被紅色模糊著……中國沒有了,北京沒有了,天安門廣場沒有了,它所有的附加意義都在自行消解著,最后只剩下隱隱浮現在碑上的八個大字還在提醒著我們紀念碑自身的意義。

在這里,我們顯然可以簡單地把畫家選用紅色的用意理解為“試圖喚起觀者對鮮血與苦難的記憶”,或者說是“表現人民英雄紀念碑是無數烈士用鮮血砌成的”這一象征意義,繼而下去,同樣也可以在記憶與遺忘、生存與死亡、信仰與自由等現代性問題的層面上展開深入思考。

多年以前,詩人江河在“朦朧詩群”中寫下了《紀念碑》這首奠定其詩壇地位的詩作,江河在開頭寫到,“我常常想/生活應該有一個支點/這支點/是一座紀念碑”,詩中所出現的紀念碑是那個時代里精神儀式的物質象征,是沉重、是犧牲、是無畏、是希望……時至今日,如同人們漸漸遺忘楊煉的《大雁塔》,而津津樂道于韓東的《有關大雁塔》一樣,紀念碑也早已不再作為“生活的支點”遺存于民眾的心中。

加繆說,習慣于絕望的處境比絕望的處境本身還要糟。中國人如今似乎就已經習慣了和平年代下現代文明所帶來的舒適與滿足,所以此時的紀念碑或許應該轉變為“歷史的支點”,如那“剛出生的紅色”,警醒著民眾不要迅速腐朽于“暫時坐穩了奴隸的時代”。

(錢冠宇,80后詩人)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號