此次2023西泠秋拍《萃古熙今·文房古玩專場》還將呈現兩床明清古琴器,頗為精彩,今日先與各位同好共賞:一件?清·沈瘦珊藏吳大澂款“鳳舌”仲尼式古琴?琴底滿刻銘文,秩序井然,皆為清代藏琴人沈瘦珊在得琴之后加刻。銘文內容以瘦珊為軸心,展現了其與吳大澂、張之京、沈雨田之間的交往。他們的所思所想都刻于琴上,研究起來可如畫卷般展開,瞥見整個時代。另一件?明·“泰和”連珠式古琴?面桐底梓,紫檀岳山及琴軫雁足,通體髹了黑漆,遍體施牛毛間流水斷紋,局部呈蛇腹,存李疑遺風。兩件皆來源清晰,傳承有序,甚是珍貴。

?

01清·?沈瘦珊藏吳大澂款“鳳舌”仲尼式古琴賞析

?

銘文:鳳舌。

空谷徦心。伊人宛在,天籟自鳴,會心不遠,風聲雨聲。瘦珊三兄大人雅鑒,古皮張之京拜題(隸書)。鈐印:之京私印(白)。瘦珊仁兄大人雅屬(行書)。山遠秋清庭空月照,枀間風入石上泉流(篆書)。清卿弟吳大澂(行書)。鈐印:清卿(白)。余蓄琴二十有一,其音之清脆宏亮以此為最,惟琴古則斷紋多,每一撫弦間有煞音,于是倩閩人沈雨田修之。然琴后并無鐫識,其出自何人手制未由考見。至于衡量材質徇乃名人妙選,不可多得者矣,時在同治癸酉冬月烏程瘦珊沈氏識(隸書)。鈐印:二十一琴之冠(白)。琴槽腹內龍池右側墨書款:同治癸酉閩中沈雨田修。

琴體通長118cm、隱間長111cm、額寬17.5cm、肩寬19cm、尾寬13.5cm

來源:蘇州戶家舊藏。

?

北宋趙佶《聽琴圖》中所彈琴即為本品仲尼式,古琴式樣中最為常見的一種。

?

?

?

?

如琴名“鳳舌”之義,此琴的音色清脆宏亮,卻不失古淡,

有靜氣且含,彈奏起來不濁、不躁。

惟涵養之士,心無塵翳,指有余閑,

與論希聲之理,悠然可得。

?

琴于雅室內彈奏最佳,如《太古遺音》所言,堂室靜密,天朗氣清,周回實壁,俯臨實幾,擊打以指面,而附聲于甲,則聲斯全真矣【1】。散音為地、按音為人、泛音為天。“鳳舌”琴的琴聲之靈氣將此三籟層次分明,如同一件具備通達天地萬物德行的道器。散音一響,給人以曠古之感,虛明嘹亮,風水之淡蕩,如天地之寬廣。

?

?

?

一、琴名“鳳舌”之下,緊跟張之京的隸書銘文。

?

琴上銘文題為空谷徦心,另起一行小字刻四言詩句:伊人宛在,天籟自鳴,會心不遠,風聲雨聲。落款:瘦珊三兄大人雅鑒,古皮張之京拜題。并刻朱文印之京私印。

?

“空谷徦心”取自《詩經》的《小雅·白駒》,表達張之京對此琴琴聲同天籟般自然之音的稱贊外,也有渴望與瘦珊維系友誼、保持聯絡的殷切之心。張之京,滄州古皮人,張之洞的堂弟、張之萬的胞弟。《憩園詞話·卷六》記載:“(張之萬)尚書工書畫,(張之京)太守精絲竹,同善收藏,好植花木,而又并愛交游。消夏消寒,時為文酒之燕,同人亦樂就之。”【2】張之京通樂理,會絲竹,必能對此琴之妙處感同身受。

?

?

二、再往下龍池納音的左右兩側,為吳大澂的款。

銘文上款“瘦珊仁兄大人雅屬”,篆文八言“山遠秋清庭空月照,枀間風入石上泉流。”?落款清卿弟吳大澂,附朱文鈐印清卿。詩句內容好似王維《山居秋暝》之景象,寧靜致遠。書法結體古拙,方圓融合,剛柔相兼,頗具鍾鼎古籞之態。

瘦珊在古文獻中難考,罕見此人,但每一出現都與一些大名頭的人物有一些藕斷絲連:

從己巳年(1869年)起,在吳大澂的日記中便可見其與沈瘦珊偶有交往【3】、書信【4】,并曾為沈瘦珊夫人撰寫祭文。【5】光緒十三年(1887年),吳大澂剛剛升任廣東巡撫【6】,這年臘月二十八,他曾寫信給汪鳴鑾道:

?

“瘦珊景況亦深知之,現無機會可乘,或俟臺斾旋省后,再向達老言之何如?”【7】

沈瘦珊那時在廣東候補知縣,因沒有空缺,曾托汪鳴鑾向吳大澂與他時任兩廣總督的親家張之洞關說。可見其交往深切。

吳大澂(1835—1902),字清卿,號恒軒、白云山樵、愙齋等,江蘇吳縣(今蘇州)人,同治七年(1868)進士,歷官廣東、湖南巡撫。精于金石書法和鑒賞,富收藏,著述甚豐,有《說文古籀補》、《愙齋集古録》、《字說》、《恒軒所見所藏吉金録》、《權衡度量實驗考》、《古玉圖考》等傳世。

?

?

除如上所述吳大澂之外,還有如湖州博物館藏的一件沈秉成、洪鈞書法團扇面,洪韻上款“瘦珊三兄大人屬正”、沈秉成落款“瘦珊三弟大人雅屬,兄秉成”,皆以尊稱,內容文字恭敬、鄭重。

銘文的最后,雁足之上,為藏琴的主人沈瘦珊款。其銘文寫道,“余蓄琴二十有一,其音之清脆宏亮以此為最,惟琴古則斷紋多,每一撫弦間有煞音,于是請閩人沈雨田修之。然琴后并無鐫識,其出自何人手制未由考見。至于衡量材質徇乃名人妙選,不可多得者矣,時在同治癸酉冬月烏程瘦珊沈氏識。“朱文鈐印”二十一琴之冠“。可得知,沈瘦珊在1873年收藏了二十一把古琴,此琴為其中最好的一件。但因其年代過于久遠,多斷紋,妨礙正常彈奏,故請了福建的沈雨田修琴。這把琴在他得來時是一把沒有款識的素琴,也不知斫琴師到底是誰,但觀其為不可多得的木材所制,定為懂行的名家有意挑選。

?

沈瘦珊的藏琴觀與時人不同。琴上斷紋被許多人視若珍寶,所謂古琴以斷紋為證。琴不歷五百歲不斷【8】。更有人愛惜斷紋,?音滿面,或折腰鼓腹,迄不修理。不惟聲音惡劣,且并不能下指者,比比皆然。如唐宋琴,歷經歲月能夠音韻完美、器型無疵者罕見【9】。若一旦修理便要剖腹,重新髹漆,意味著失去所有原有的斷紋。而沈瘦珊則求其音韻全美,一切以琴聲為重,不在乎是否有名家款識或是否為有名斫琴師所制,也不在乎斷紋被破壞,若是有因素導致音色不佳而影響彈奏,必要修理至上好音色,即使剖腹,斷紋盡除也在所不惜。琴若不能彈,彈若無佳音,與其他陳列器物何異。

?

三、若是仔細查看琴槽腹內,可以發現龍池納音的右側藏有墨筆單款:同治癸酉閩中沈雨田修。款一行十字,結字工整,楷法嚴謹。

?

傳世名琴有不少后世重修之器。如中國國家博物館藏宋代伶官式“混沌材”為周魯封重修、浙江博物館藏仲尼式“大成”琴為伊秉綬重修。但破腹重修仍需要極大的魄力,若技術不夠或運氣不佳,音色狀況會加劇惡化。考慮至此,沈瘦珊找了沈雨田來為其剖腹修琴。

?

沈作霖(1818-1878),字雨田,福建人。為沈氏漆藝第三代傳人,清代“脫胎漆器”創始人沈紹安之孫。祖父沈紹安的貢獻在于恢復失傳的漢代“夾纻”技法,又在此基礎上創立脫胎技術,相較父輩,沈雨田則在髹飾上頗有建樹,以純色金箔鍊古銅和黑、朱地篩金等法,豐富了脫胎漆器的裝飾色彩閾值。

?

乾隆曾為沈紹安題詩一首:

“吳下髹工巧莫比,仿為或比舊還過。

脫胎那用木和錫,成器奚勞琢與磨”。

?

?

沈氏漆器為清宮常年進貢之物,沈雨田則是家族中唯一一位善彈琴、又懂琴之人。雨田晚年在課子課孫的授藝閑暇,通曉音律常揮琴自娛自賞。遂被時任閩浙總督的許應暌所悉,便邀至后衙撫琴娛母。多年后,為感沈雨田為母撫琴之酬,許應暌用公款購買沈雨田的嫡孫兩兄弟的漆器進貢朝廷,使得沈氏家族地位提升。同時,沈氏漆器被送往日本等國參展屢獲褒獎,就此打開外銷市場。朱啟鈐《漆書》載,“外國人嗜沈紹安手制品,視同古玩,值雖千金,亦無吝嗇。”【10】因清朝少數民族的統治,文人受到桎梏,清代古琴文化式微,琴學漸失其傳,所以在當時既精通髹漆又精通琴樂的人非常稀少,若要修琴,多是去找學琴時候的老師,這些琴師對斫琴、髹漆之法也都是自學成才。沈雨田則比他們都專業得多,是為瘦珊將喜愛之琴送去重修的不二人選。到現在,近看此琴的面板仍可見局部有修補痕跡,重修之后弦路中斷紋去盡,兩旁略有舊漆,為新灰所掩,無復斷紋。

?

再縱觀此琴。琴為仲尼式,面桐,鹿角霜灰胎,通體髹黑漆,微見紫色,經重修后斷紋難現。蚌徽,雁足紫檀,琴軫為紫檀、黃楊等硬木組成,紅木岳尾,長方池沼。背面滿刻銘文,字內填金、松石綠、雄黃粉,隱有裂紋從字尖裂開,為老刻。琴方首,大弧項肩,式在腰項處各呈方折收束,給人以端莊沉穩的公子風范。琴首略小于琴肩,岳山及承露橫貫琴首,冠角龍齦呈雙角向琴尾內收,呈現明確的規則感,護軫取平穩的方形砥柱狀,與方首呼應,雁足為圓形底盤。琴體裝飾樸素天真,浮華無幾,遵《洞天清錄》所言,琴“切不可以金、玉、犀、象為飾”【11】,僅以螺鈿琴徽愈見微光,簡潔黑白相襯,且琴徽大小適中,淡雅清秀。經典的仲尼式給人中正之感,此式雖易斫,卻對額、項、肩、腰、尾的比例關系要求甚高,如此“鳳舌”琴一般比例端正的佳器實為難得。

?

?

?

引用文獻:

[1].田芝翁纂,袁均哲注音釋,古琴文獻研究室編著:《太古遺音》 杭州:西泠印社出版社,2020年。?[2].杜文瀾:《憩園詞話》,見《續修四庫全書》,卷 1734,頁663。?[3].吳大澂撰,李軍整理:《恒軒日記》,上海圖書館歷史文獻處編《歷史文獻》(第20輯),上海古籍出版社,2017年,第72頁。[4].吳大澂:《恒軒日記》第73頁。[5].吳大澂:《恒軒日記》第79頁。[6].《吳愙齋年譜》,第242-243頁。[7].吳大澂1887年之汪鳴鑾信札,故宮博物院藏。[8].趙希鵠:《洞天清錄》.杭州:浙江人民美術出版社,2016年。?[9].楊宗稷編著:《楊氏琴學叢書》長沙:湖南教育出版社,2007年。[10].陳靖編箸:《沈紹安胎漆藝》福州:福建美術出版社,2013年第1版,第16頁。[11].趙希鵠:《洞天清錄·古琴辨》,北京,文淵閣四庫全書子部十,清乾隆刊本,1781年。?

?

?

?

02 明·“泰和”連珠式古琴賞析

?

?

明·“泰和”連珠式古琴

銘文:泰和、養真。琴長:122cm ?琴頭寬:18.2cm ?尾寬:14.5cm ?隱間長:114cm。

?

?

?

琴為連珠式,面桐底梓,紫檀岳山及琴軫雁足。此琴形制古樸,木質松透。通體黑漆,遍體牛毛間流水斷紋,可見歷代修補痕跡。琴背刻篆書

“泰和” 二字為琴名,書法風格古樸自然,斷紋通過銘文字跡,應為原刻。下刻“養真”印一方,從維修痕跡上看,應為后世所刻。此琴音色松、透、清、潤。

?

古琴另外常規式樣還有伏羲、蕉葉、落霞、連珠、靈機、混沌式,讓人目不暇而。但論其中最綺麗纏綿、最為跳脫的,一定是連珠式,它不同于仲尼式給人一板一眼明確的規則感,而是自由靈動,豐盈怡樂。《漢書》有載:日月如合璧,五星如連珠【1】。正是連珠古琴的意境所指。連珠式是隋朝的逸士“連珠先生”、李疑所初創【2】,古琴造型玲瓏精巧,華美無比,如珠串相連,項和腰均作三連弧彎入,猶如連珠。一直流傳至今仍有不少人喜愛,楊宗稷是清末民初一位著名的琴學家,他就慕名而斫了一把“隨珠”琴,所仿式樣正是李疑的連珠式。

?

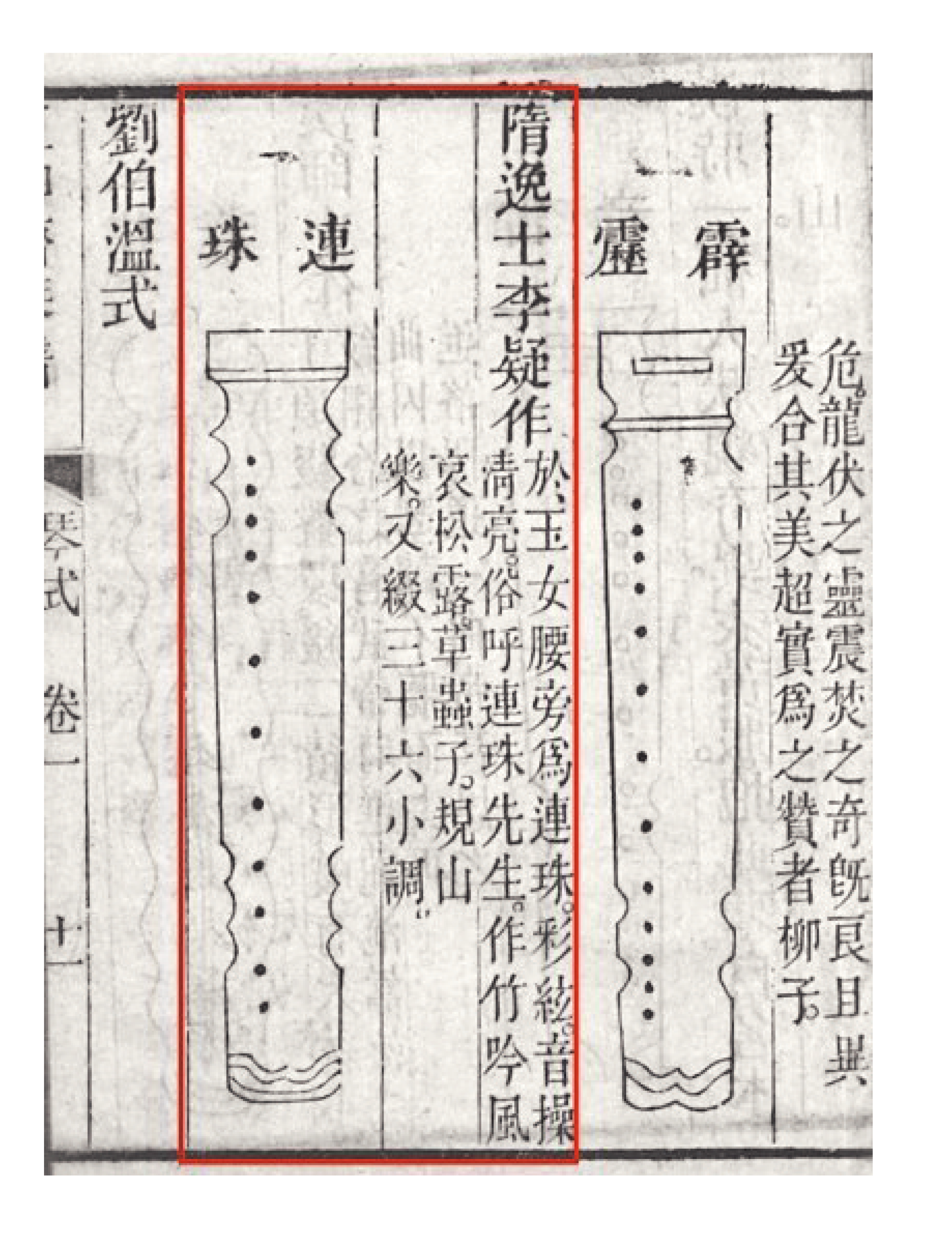

圖:《五知齋琴譜》記載的連珠式古琴。

?

收藏一把古琴,除了對式樣的判斷,還有琴的斷紋。琴不過百年不出斷紋,故琴以有斷紋為貴,且不易得。斷紋標志著琴的年代,一般情況下,唐宋時代的琴多呈蛇腹斷、梅花斷,元明時代多為牛毛斷、流水斷。另外還有龍鱗斷、龜紋斷等等,古人給這些斷紋樣式起的名字都極為詩情畫意。一琴之上也可能出現幾種斷紋,或本有斷紋,后來在修復過程中被髹漆所掩蓋。當然,從南宋開始就有人偽造斷紋,但所偽之紋大失自然,比較容易分辨,如宋人所說,“真斷紋如劍鋒,偽則否。”【3】

這把“泰和”琴為連珠式,遍體牛毛間流水斷紋,局部呈蛇腹。牛毛斷,纖細密集而均勻。流水斷,形似蛇腹斷而紋似波紋。灰漆薄而堅固。琴上可見歷代琴師的許多修補痕跡,按理來說,本應斷紋去盡,現在卻仍有斷紋如此,應是修復的年代極早,在修復之后所出現的斷紋。琴本身的年代是否要更往前推,就不得而知。

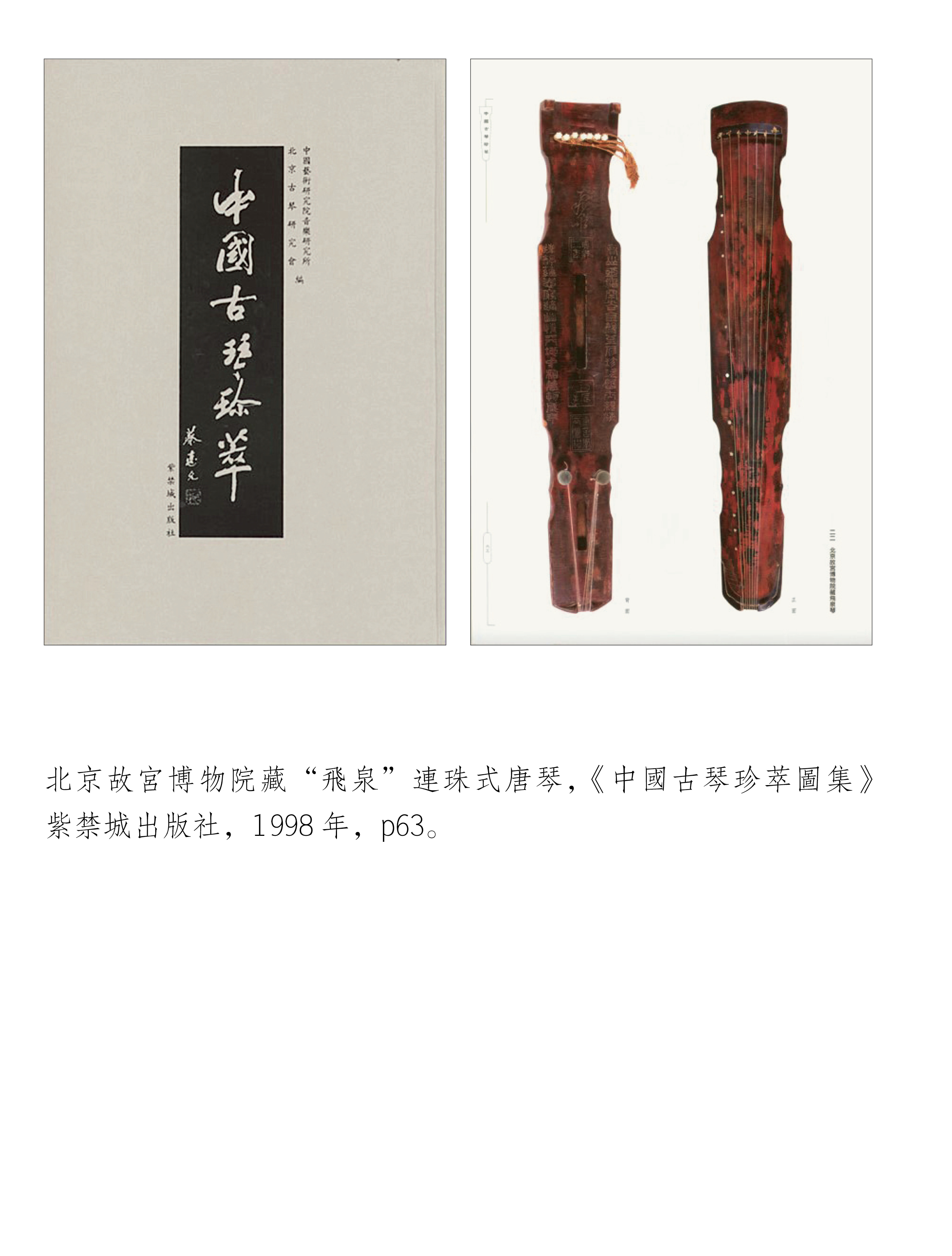

參閱一:北京故宮博物院藏“飛泉”連珠式唐琴,《中國古琴珍萃圖集》紫禁城出版社,1998年,p63。

?

“泰和”一詞出自漢代揚雄的《法言·孝至》,寓意順適如意、命運亨通。與連珠之式配合,正如太平之景不斷綿延。這把琴的材料為面桐底梓,紫檀岳山及琴軫雁足,通體髹了黑漆,給人高貴之感。琴背刻篆書“泰和”二字為琴名,從斷紋和銘文的連結狀態判斷,琴名二字應為原刻。下刻“養真”印一方,應為后世琴主所刻。琴如今仍可正常彈奏,音色干凈響亮,松、透、清、潤。

?

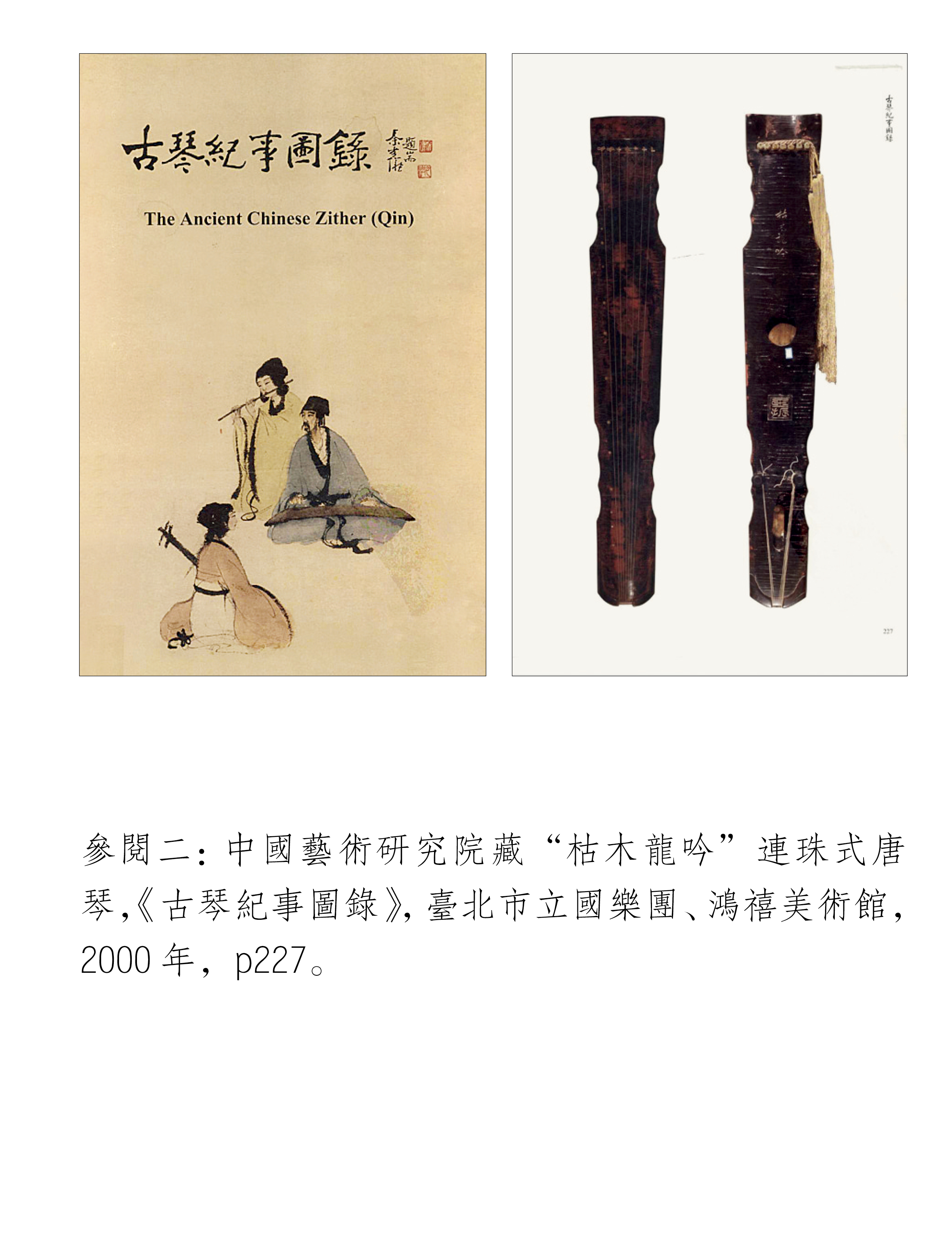

參閱二:中國藝術研究院藏“枯木龍吟”連珠式唐琴,《古琴紀事圖錄》,臺北市立國樂團、鴻禧美術館,2000年,p227。

?

?

另外,從北宋開始,宮廷有專門造琴的“宮琴局”,宮琴局造琴皆有定式,而民間制琴則稱為“野斫”【4】,其形式大小與腹款內容皆可任意為之,或末琴多樣化的原因之一。這把“泰和”琴的連珠樣式與連珠定式無異,存李疑遺風之作。

?

?

?

引用文獻:

[1].班固《漢書·律歷志》上冊。

[2].周魯封編《五知齋琴譜·琴式》。

[3].趙希鵠《洞天清錄·古琴辨》,文淵閣四庫全書子部十,清乾隆刊本。

[4].曹昭《格古要論》。

?

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號