隨著中秋節的臨近,我們即將迎來新中國成立74周年的國慶節。2023年,出游開始慢慢恢復起來了,很多重磅藝術展也重新開啟了,讓我們利用假期時光去探索更多的期待。

卓克藝術網特別精選了6個2023年值得一去的重磅大展,展覽精彩不說,單是展館本身,就已經值得我們專門跑上一趟了。

趕快來策劃一下你2023年的國慶假期“藝術之旅”吧!

- 01 -

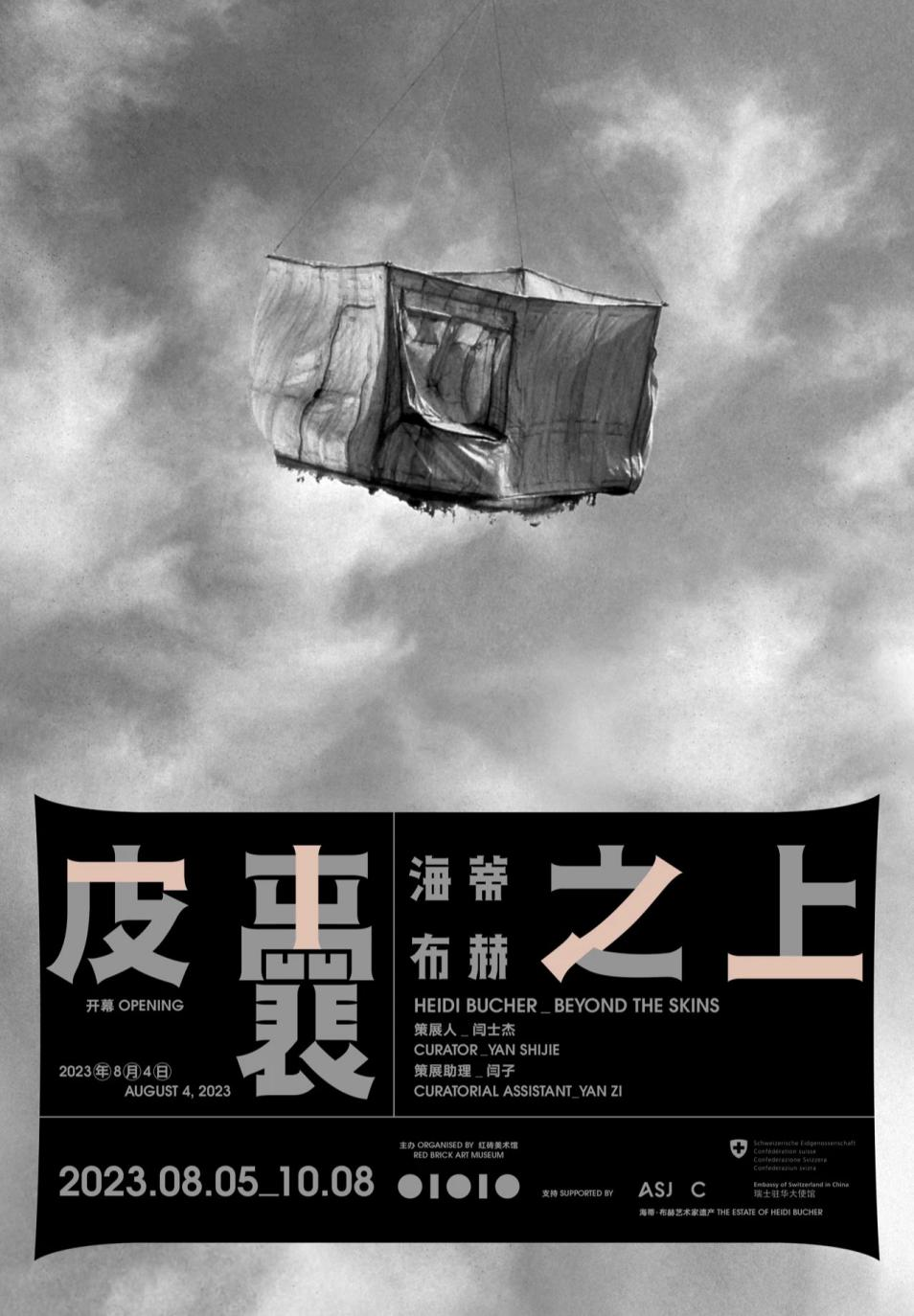

“皮囊之上”靈魂低語

中國北京 · 紅磚美術館(2023.8.4—10.8)

瑞士駐華大使白瑞誼(Jürg Burri)在“海蒂·布赫:皮囊之上”新聞發布會現場

此次展覽得到了瑞士駐華大使館、海蒂·布赫藝術家遺產、韓國藝術善載中心(Art Sonje Center)的大力支持。瑞士駐華大使白瑞誼(Jürg Burri)對瑞士藝術家海蒂·布赫的展覽能夠來到北京展出感到欣慰,“非常榮幸能夠支持由這樣一位女性去創造的展覽!她當時所處的時代,瑞士仍然是一個父權之下的國家,她在所生活的境遇中掙扎著發出聲音,去創作藝術;盡管如此(艱難),她的藝術非常了不起!”他表示,“當我們能夠有機會看到這些作品,以及這個展覽的布展及呈現方式,是如此令人震撼。”

(圖源:紅磚美術館)

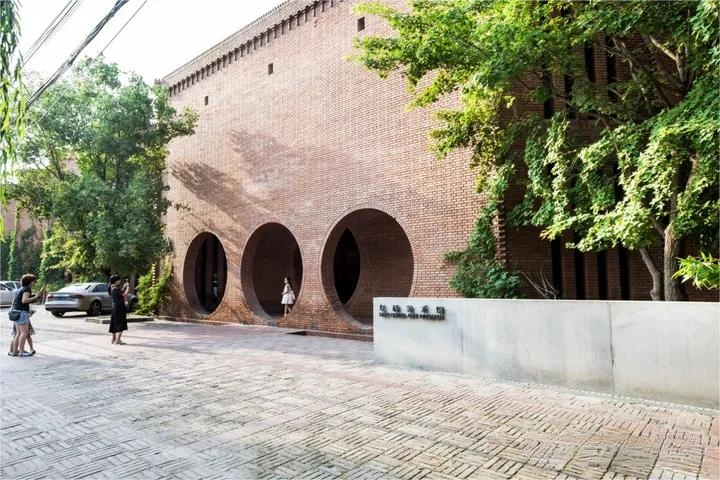

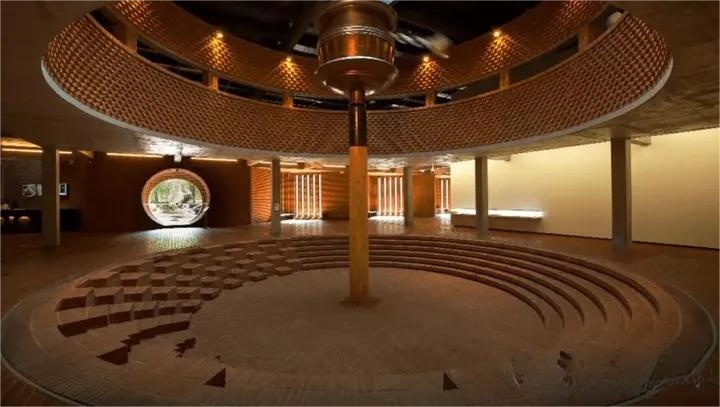

紅磚美術館,是被法國總統馬克龍瘋狂點贊的建筑,美術館建筑及園林設計由建筑師董豫贛擔當。

(圖源:Archdaily,攝影:直譯建筑,何煉)

美術館建筑的基本元素是紅色磚塊,大面積的重復使用同一種磚材,努力在砌筑過程中不切割、盡量保證每一塊磚體的完整性,使建筑形態趨于純凈的同時,通過豐富砌筑方式構成獨特的建筑語言,豐富了建筑的立面細節。

(圖源:紅磚美術館)

(圖源:Archdaily,攝影:韓大王)

美術館中還有一座采用中國傳統園林意象精心打造的現代園林,構成了參觀體驗和建筑結構上的雙重延伸,美術館的學術報告廳、餐廳、咖啡廳和會員俱樂部等配套設施散落于此。

(圖源:紅磚美術館)

- 02 -

磯崎新:形構間

中國上海 · 上海當代藝術博物館(2023.8.26—11.19)

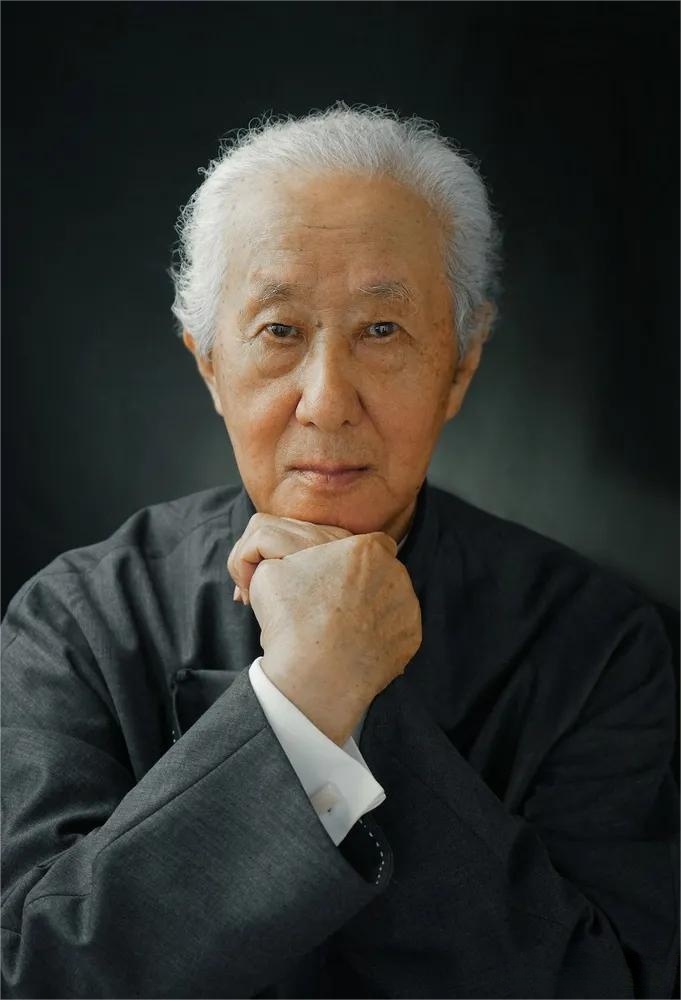

2022年底,2019年普利茲克獎獲得者,91歲的建筑大師磯崎新去世,他將歷史反思注入極富創造力的建筑表達中,塑造出了獨特的文化視角。

上海當代藝術博物館的這次展覽,涵蓋了模型、手稿、裝置、繪畫、影像等多種媒介方式,將會全面回顧磯崎新60年的創作生涯,是對建筑師的一次大型致敬。

(圖源:普利茲克獎官網)

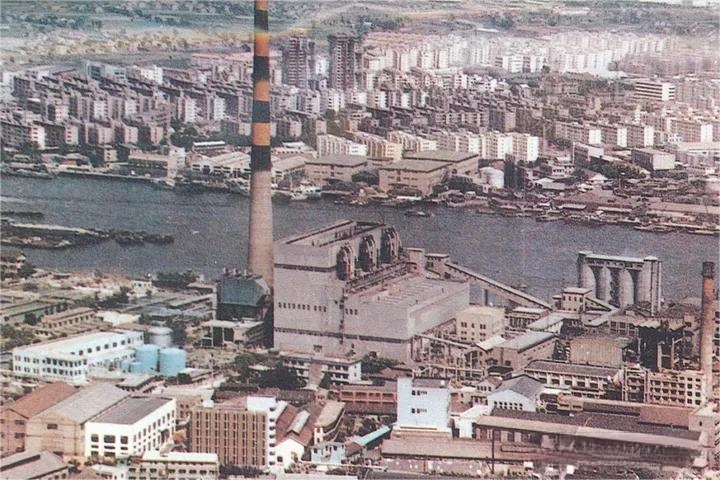

上海當代藝術博物館,是城市工業遺跡改造的優秀之作,由原南市發電廠改造而來,2010年至2012年上海世博會期間,老電廠被改造為城市未來館,展示了人們對未來城市的幻想與實踐。

曾經的發電廠(圖源:上海當代藝術博物館官網)

2011年,上海市委市政府決定將城市未來館改建為上海當代藝術博物館,改建后的上海當代藝術博物館保留了老廠房的外部特征,高達165米的煙囪被設計成為獨立的展覽空間。

(圖源:上海當代藝術博物館官網)

設計對原電廠進行了有限的干預,最大限度地讓廠房的外部形態與內部空間的原有秩序和工業遺跡特征得以體現,同時又刻意保留了時空跨度上的痕跡,體現新舊共存的建筑特征。

內部空間的設計,蓄意模糊了公共空間與展陳空間的邊界,打開了以往展覽建筑的封閉路徑,開拓出變化萬千的參觀探索氛圍。

(圖源:Archdaily,建筑師: 同濟原作設計工作室,攝影師:Zhang Siye - Zhang Ming - Wang Yuan)

- 03 -

安東尼·葛姆雷:有生之時

中國青島 · 西海美術館(2023.4.28—12.10)

本次展覽,是當代最具國際影響力的藝術家之一安東尼·葛姆雷迄今為止在亞洲最為全面的創作呈現,展覽貫穿藝術家近40年的創作生涯,多件重要作品是首次展出。

(圖源:西海美術館官網)

本次展覽所在地西海美術館坐落于青島的海邊,由建筑大師讓·努維爾設計,電影《流浪地球2》中,2065年的部分未來場景就是在這里拍攝的。

(圖源:西海美術館官網)

西海美術館的建筑面積為17000平方米,由12個彼此不同的展廳組成,像是散落在海邊的12個“盲盒”,等待你來一一拆開。展廳間互相連通又相對獨立,將大海和山巒聯系起來,把風景融入藝術和城市中。

(圖源:西海美術館官網)

建筑最為出彩的部分,是包裹了鋁板的外立面,可以照映出瞬息萬變的海邊風光。傍晚時分,漁船映著夕陽,投射在美術館的立面上,就像一幅畫。這座海邊建筑詮釋了讓·努維爾在《路易斯安那宣言》中所說的——“每個建筑都是有生命的、唯一的、特殊的,并且要與其周圍環境、場所精神和諧共處。”

(圖源:西海美術館官網)

- 04 -

宋懷桂:藝術先鋒與時尚教母

中國香港 · M+博物館(2022.11.12—2023.5.14)

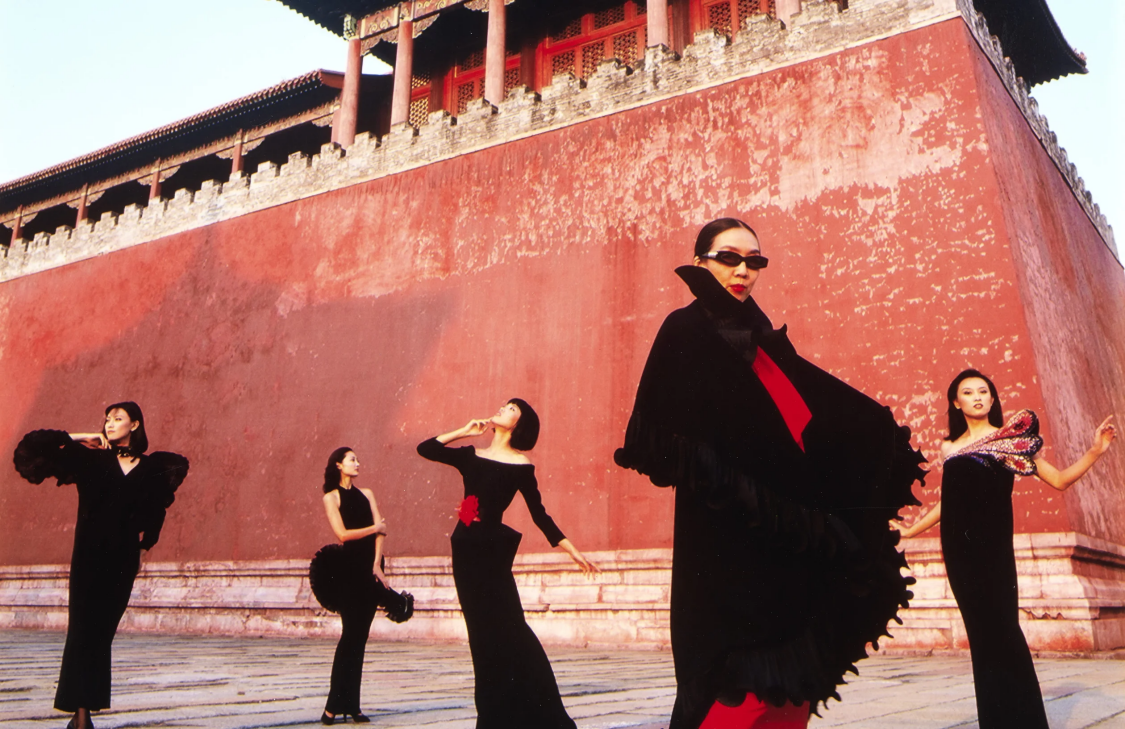

在世時人稱宋女士的宋懷桂(1937–2006)是1980至1990年代中國精英文化圈中的傳奇人物。冷戰時代的中國長期幾近與世隔絕,宋懷桂與丈夫、來自保加利亞的壁掛藝術家萬曼(1932–1989)一起,擔當起聯系東西方的橋梁,為中國引入與國際接軌的現代生活方式。

特別展覽“宋懷桂:藝術先鋒與時尚教母“展現這位傳奇女性引人入勝的多重身分和事業軌跡,追溯她從1950年代到2000年代初的人生和創作,以及揭示在中國從過往封閉自守蛻變為現今文化多元的國際化社會的過程中,宋懷桂一直為人忽視和低估的影響。

(圖源:香港M+博物館)

為了這個展覽和香港M+博物館,便完全值得安排一次香港之行。

M+是世界最大的當代藝術博物館之一,占地6.5萬平方米,超過了紐約的MoMA,由享譽全球的赫爾佐格和德梅隆建筑事務所(Herzog & de Meuron)設計。

(圖源:Herzog & de Meuron,攝影:Virgile Simon Bertrand)

建筑的結構看似很簡單,水平的底座上矗立著一座縱向大樓,看起來就像一個倒寫的T,雖然只有一橫和一豎,卻是別出心裁的設計。陶瓦材料外飾,賦予了建筑更豐富的層次感,也致敬了中國傳統文化。陶瓦可以作為建筑的保護層,抵御高溫、水、風侵蝕的影響,耐用且美觀,它們還會隨天氣和時間變化不斷變化顏色,形成深淺不一、無限延伸的墨綠色波浪,遠遠望去就像一片竹林。

(圖源:M+博物館,攝影:Kitmin Lee)

博物館最具特色的空間之一,是沿著地鐵隧道建造的洞穴般的展覽空間——“潛空間”,建筑師將宏大的隧道輪廓結構展露,建構出一個沒有立柱的寬闊空間,不斷更替的大型裝置,三層高的天頂讓人可以從不同角度欣賞展品。

(圖源:Herzog & de Meuron,攝影:Virgile Simon Bertrand)

- 05 -

金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器

中國香港 · 香港故宮文化博物館(2023.9.27—2024.1.8)

香港故宮文化博物館與四川省文博機構 合辦“凝視三星堆──四川考古新發現“特別展覽,聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現,展出120件距今2,600至4,500年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物。120件展品中近半數為2020至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要文物,部分更是首次在四川省外展出,包括目前于四川廣漢三星堆博物館新館展出的青銅人頭像、青銅神獸、眼形器、龍形器、虎頭龍身像、獸面鳳鳥紋玉方座等。

120件展品中23件為國家一級文物,包括由四川廣漢三星堆博物館借出、于1986年出土的一批青銅器,有戴金面罩人頭像、縱目面具、獸首冠人像、大口尊及二號神樹底座等。展品中18件是由成都金沙遺址博物館借出、于2001年或之后出土的珍貴文物,其中亦不乏國家一級文物,最為矚目的有銅眼形器,以及首次來港、于2001年出土的兩件玉鉞,年代為距今三千多年;珍品中還有于2007年出土的卷云紋金喇叭形器。

(圖源:香港故宮文化博物館官網)

歷時4年建成的香港故宮文化博物館自開放以來便備受關注,博物館建筑由港本土頂級建筑大師嚴迅奇操刀,建筑展示了對傳統美學的全新闡釋,其靈感來自中國傳統建筑、藝術與香港城市景觀這三大元素。

(圖源:香港故宮文化博物館官網)

建筑外形上寬下窄,形似中國古代器皿,建筑整體傾斜的結構,讓聲音可以環繞,空氣流動性也比較好,對于保存藏品十分有利,同時也巧妙地以最大程度保留開放空間和綠化環境。

(圖源:Archdaily,攝影:Edmon Leong)

為了設計香港故宮文化博物館,嚴迅奇去北京故宮探訪了五次,以當代建筑語言重新演繹了中國傳統空間概念,參照了北京故宮里院殿沿中軸水平遞進的空間布局,利用三個中庭空間層層疊加塑造出連貫的樓體,引導訪客穿梭于各個樓層,中庭天花板則以現代手法演繹紫禁城屋頂琉璃瓦鋪設,這些設計都體現出文化血脈的延續。

(圖源:Rocco Design)

香港故宮文化博物館新輪換展品倒計時!51件來自故宮博物院的珍貴文物絕大部分首次在香港展出其中包括光緒大婚典禮的場面“皇后之寶”金印、圓明園版畫珍品以及國家一級文物的明末、清初竹刻作品。

- 06 -

威尼斯建筑雙年展

意大利威尼斯 · 軍火庫、拿破侖城堡花園(2023.5.20—11.26)

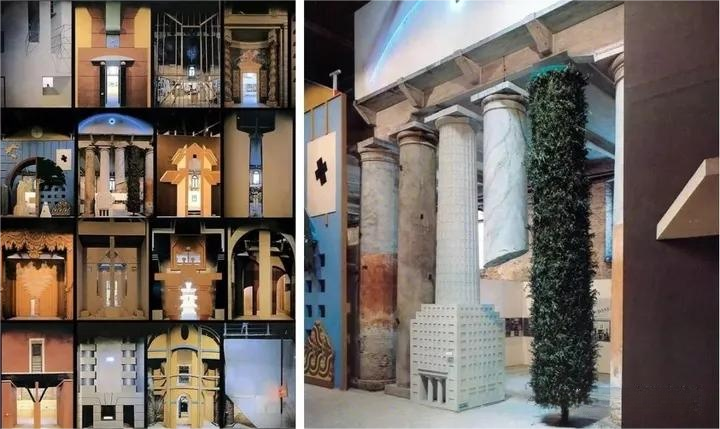

2023年第18屆威尼斯建筑雙年展將于2023年5月20日—11月26日舉辦,將有63個國家參展。展覽將以“未來實驗室”(The Laboratory of the Future)為主題,從非洲大陸出發,探索建筑的可能性。

百年前的威尼斯雙年展展館(圖源:維基百科)

在1968年的威尼斯藝術雙年展上,一個小型建筑展覽首次在公眾面前出現,展示了Franco Albini,、Louis Kahn、Paul Rudolph、Carlo Scarpa四位建筑師的作品,1974年,意大利建筑師Vittorio Gregotti成為藝術展的策展人,說服董事會為雙年展特別增加了建筑部門,從此開啟了威尼斯建筑雙年展的歷史。

1980年首屆威尼斯建筑雙年展(圖源:威尼斯雙年展)

威尼斯雙年展的傳統展覽地點一直是拿破侖城堡花園,1980年舉辦首屆建筑雙年展時,主策展人意大利建筑師Paolo Portoghesi極力說服官方首次將軍火庫(Arsenale)這片過去的軍工廠作為展覽的主要地點,這里的船塢、工廠和港口等代表了威尼斯曾經輝煌的軍事、經濟及政治力量。

軍火庫(圖源:威尼斯雙年展)

來參觀雙年展,當然也一定要游覽威尼斯這座意大利乃至整個歐洲最耀眼的水上城市,從帕拉迪奧到斯卡帕,從文藝復興到現代主義,威尼斯的建筑一直閃耀至今。

(圖源:pixabay)

結語

王爾德有句話說,“生活的奧秘藏在藝術之中”。

每個展覽,每座展館,都是打開世界的一扇窗戶。

你會把哪場大展加入你的旅行清單呢?

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號