張萌:月游

On a Sentimental Moon

賀瀟

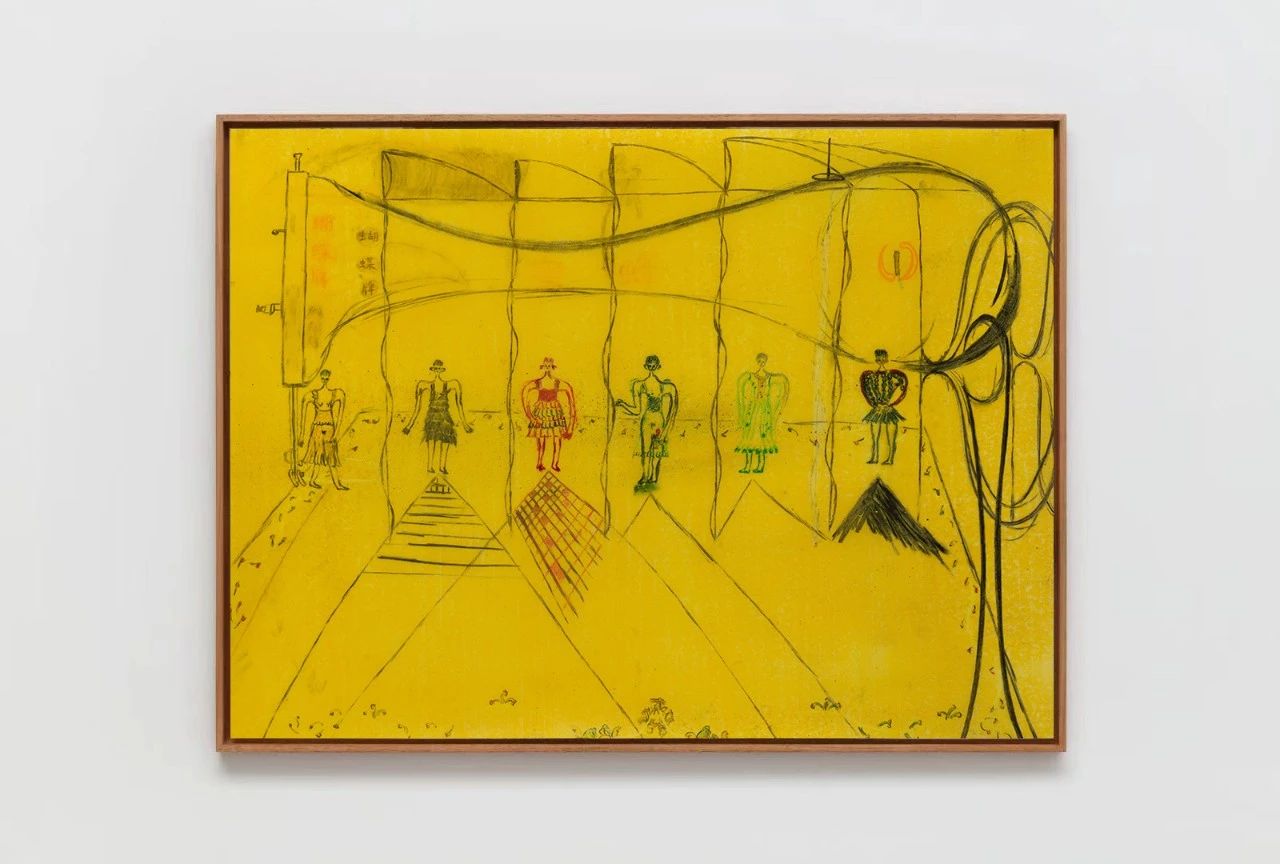

出生的所在、兒時的場域、居住過的房間、就讀過的公共場所都成為了承載張萌敘事的空間。她的作品標題給出了敘事和想象的通路,如《我每天都有新裙子,不是奶奶做的就是姨奶奶做的》(2023)、《傍晚我在樓道的各種氣味中穿梭》(2023),作品中溫暖的黃色再現了兒時被祖母的關愛籠罩著的氛圍,而氣味帶來的回憶,也在不同的局部色彩中以更視覺化的線條營造出歡快的氣氛。

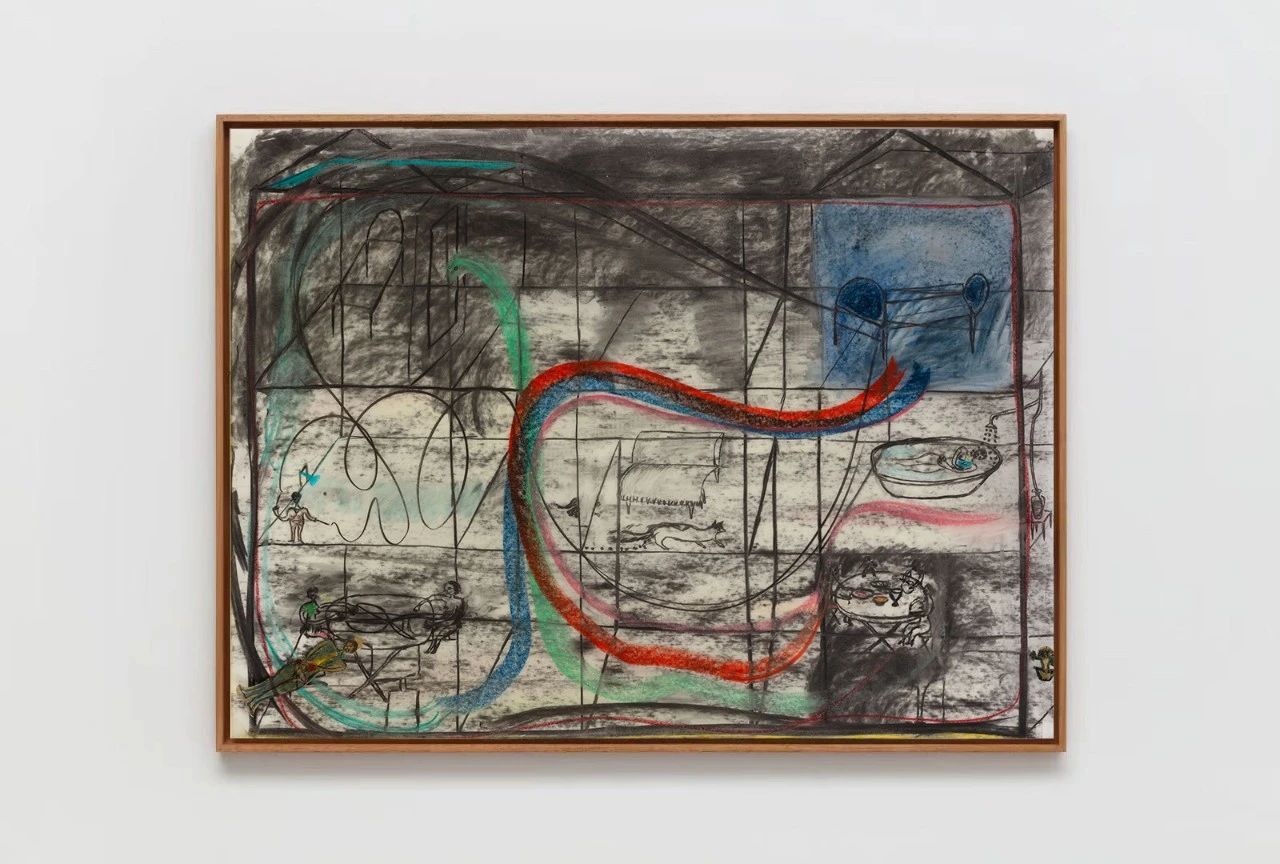

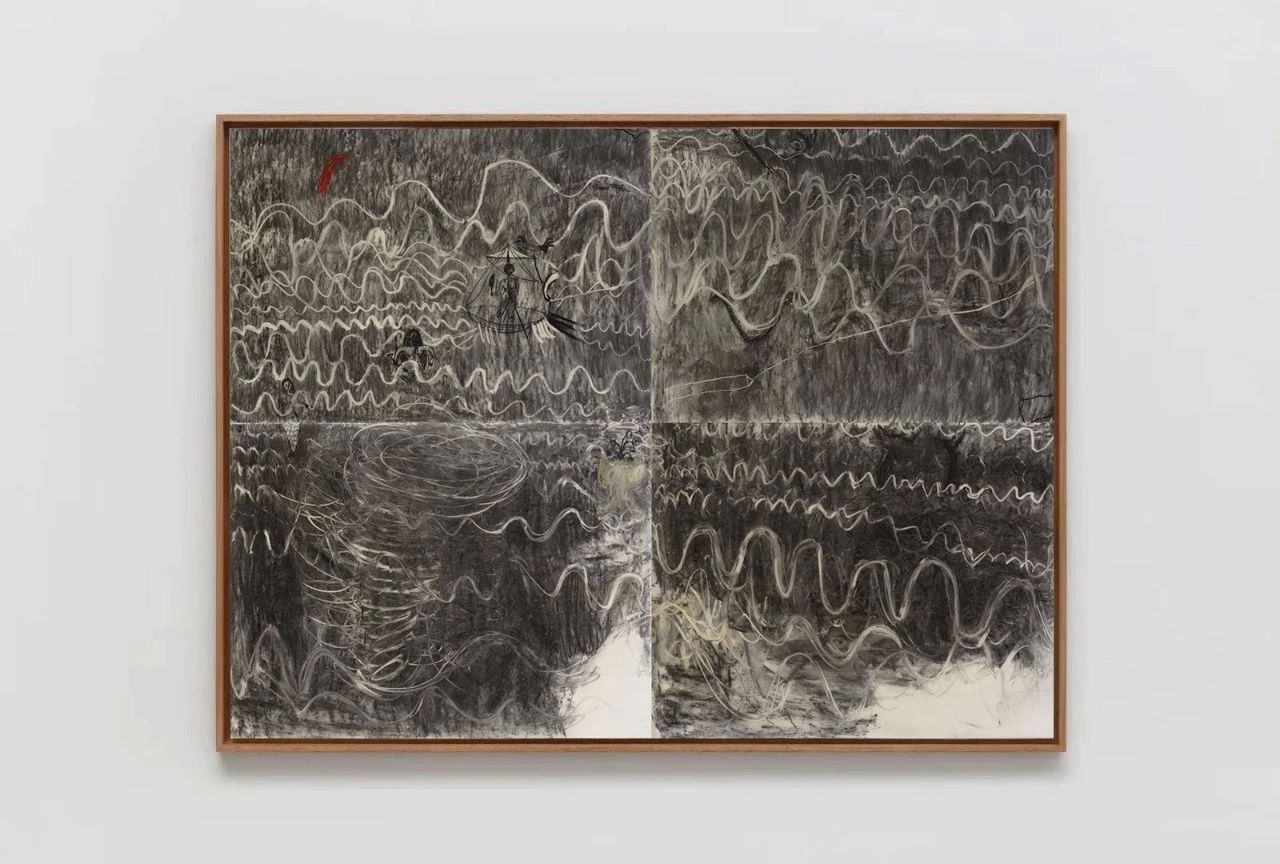

身在異鄉完成的新作被張萌定義為“意識流式”的創作,但她所繪制的作品卻并未如眾多文本上的“意識流”寫作那樣,將主人公時下經歷的意識碎片以線性的方式敘述出來。而是更多地將個人經驗中與某個事件相關的不同時間與空間凝練到一件作品中,使其中所蘊含的回憶與想象,經驗與感受之間邊界變得越發模糊。如在《奧德賽 II》(2023)中,張萌將自己想象成奧德修斯,在與驚濤駭浪和妖魔鬼怪的搏斗中,勇敢戰勝了無數次艱險。一方面跳出了原始傳說中的男性主導敘事,另一方面也回應著現實,因疫情而被困海外的經歷又何嘗不似升級打怪般驚險刺激?

近些年在疫情情緒籠罩下的居家隔離和社交距離,也給予了藝術家使用大面積色彩為繪畫底色的創作沖動,她試圖擁抱快樂明亮的東西,但曾經黑白的整體色調也并未完全拋棄,如《記憶像大風一樣》(2022)、《圣誕樹禮贊》(2022)、《拯救我幼兒園午餐盒里的肥肉1》(2023)等。在她看來,黑色與自己的心理層面連接更為緊密,黑粉材料的使用源自內心對它的渴望。

張萌早些年的繪畫創作相對依賴于照片去喚起對某些經歷的回憶,而在越發熟練地接近自己內心感受的訓練后,她開始完全依靠回憶與想象展開畫面。創作的狀態如同練習瑜伽或冥想,在放松而自然的狀態下,藝術家迅速在材料可承載的范圍內完成一件作品。那些深嵌在意識深處的畫面、情緒、意識和感受由此得以充分的流動,并在短時間內涌現于畫面上。

“畫畫的過程就像一個追憶的過程,一些童年時期發生的小的事件,至今對我仍有影響。”似水年華的流逝在線性的時序發展中一去不復返,特殊的小瞬間卻將切片般的過去凝固為具體的有形形式,觸發著藝術家去思考如出生,成長,死亡等那些生命中終極而又無法回避的問題。而如何直面在成長過程中所經歷的懵懂發現、逝去的溫暖,甚至難以回避的尷尬,這些片段讓作品化為可切分的意義空間,更給予了藝術家創作的核心動力。

不難發現,張萌作品中那些基于現實生活而再現于畫面上的人物,甚少占據畫面的中心位置。人物與所描繪事物比例的失衡,甚至呈現出的疏離的狀態,映照出藝術家的“上帝之眼”的視角。這種關鍵的距離感(critical distance)不僅勾畫出某種時間的距離,也再現了個體情感的消化與和解。

外在環境上的松弛讓原本性格內向壓抑的張萌慢慢舒展開,她的創作相較于以往顯得愈加自由。這種自由或多或少得益于未曾經受“考前班”和國內學院派基礎課的禁錮,藝術家可以完全投入以個人感受為驅動力的創作之中。在她的作品中,局部細節呈現出的歪歪扭扭,視角的錯亂于藝術家而言都是放下循規蹈矩的結果。感覺的波濤、情緒的迷霧、思想的碰撞以及聯想和印象的漩渦,在去除了中心概念的前提下,構建出多元發展的網絡,在她看來,每一件作品、每一個局部都有一個潛在的敘事關系,那些線條的流動,空間的構建均會讓人潛意識地去勾連新的敘事。

就如在月間遨游那般,張萌的創作并未基于中心或原點,而是漫步間拓展新的空間,遇到合適的環境便生發出新的節點,進而走出新的方向與道路。這種游牧般的峰回路轉,讓豐富的時空鏈條在同一個平面上呈現出迷宮般的狀態,其背后的要義按照自己的自由意識選擇行為、道路的設計規劃,而趨向未來。

那些用炭筆,色粉,甚至拼貼的方式繪制而成的畫作,最后被張萌用熱蠟浸泡后封存起來。頗具儀式感的步驟透明的界面聯通了內外,不僅借光的通透與空幻增加了作品的質感,也因蠟這一從動植物中提取的物質隨著時間的推移而泛黃,為作品賦予了與記憶相匹配的年代感,虛實塑造空間的邏輯與釉面分隔的實體空間結合下,物我的關系也被重新審視,進而進入觀念的層面。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號