【藝術(shù)簡介】

張巖,1965年生于山東單縣,89年畢業(yè)于山東藝術(shù)學院,同年分配到陜西師范大學。02年考入西安美術(shù)學院碩士研究生,獲碩士學位,現(xiàn)為陜西師范大學美術(shù)學院教授,碩士生導(dǎo)師,中國美術(shù)家協(xié)會會員,中國書法家協(xié)會會員,中華詩詞學會會員。中國藝術(shù)研究院訪問學者。

繪畫有法

——品讀張巖

文/康征

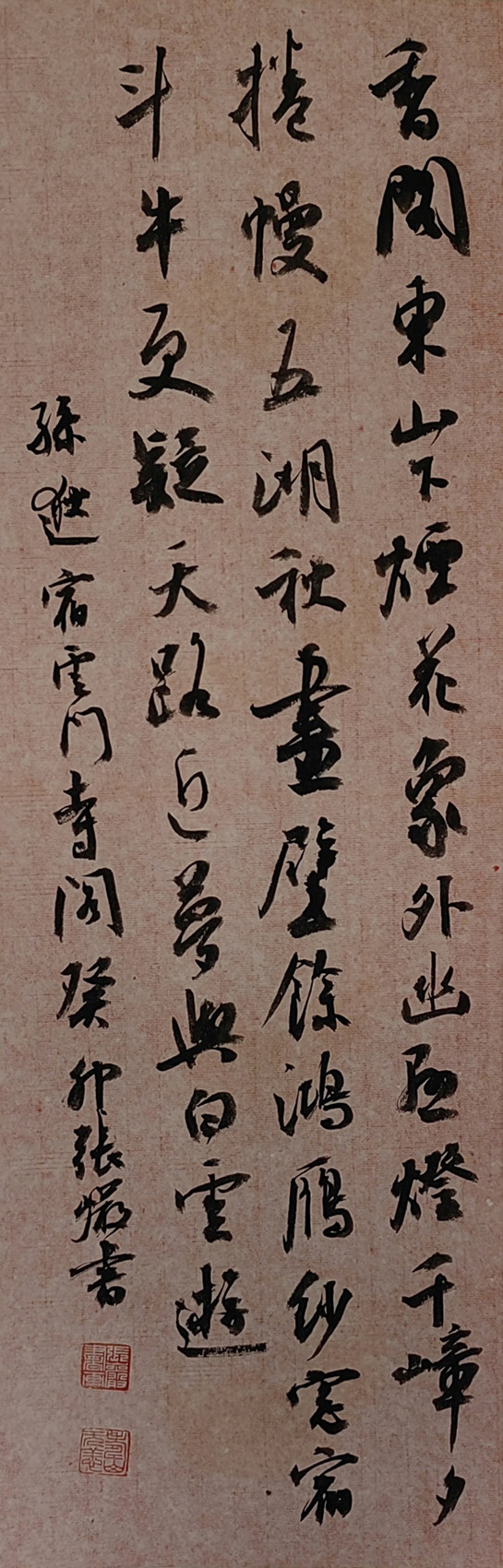

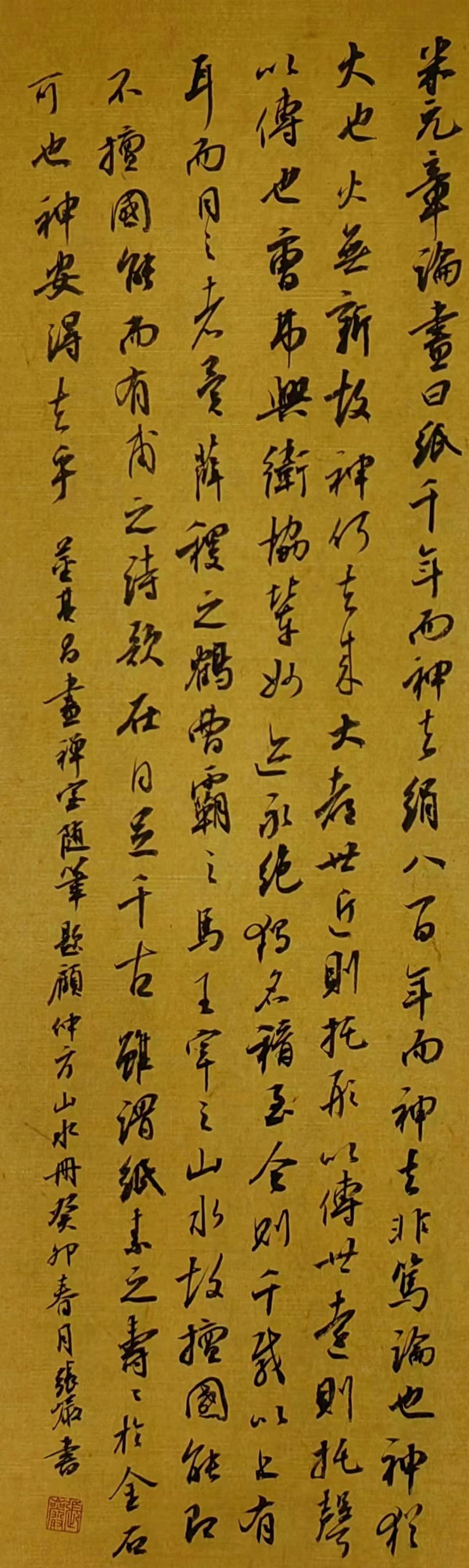

關(guān)于藝事,“三分人事七分天”才是一種唯物主義的認識論。聰慧的張巖出身在魯西南偏僻的黃河故道邊,聰慧的“人事”是他走向繪畫道路的先決條件。他自幼敏感于周邊的花花草草,感悟傷神,觸景生情,藝術(shù)之神過早地撥動了他的造化之琴。從基礎(chǔ)的書法開始,他蹣跚著走向了自己的藝術(shù)之路。在黑白空間之間,張巖感悟著四時的興衰與交替,陰陽的變化與交融,他的潛意識在書法線條的律動中感悟著自我心靈的躍動。他在書法中找到一種生命的方式,那就是修煉自我的手段。書法培養(yǎng)了他恬靜的性格,敦厚的品質(zhì),溫和的情感。當他的書法逐漸展露出一種品性的時候,張巖也出落成一個溫文爾雅的少年才俊。不但,他的書法名揚鄉(xiāng)里,人品也備受鄉(xiāng)親們的稱賞。

修身為一切藝術(shù)造詣之本。身不正者,不足以談藝術(shù)之事。書法有抑揚頓挫,人性有溫熱寒涼,書法的律動和人類的情感變化是一致的。人們對書法藝術(shù)的尊重很容易轉(zhuǎn)嫁在書法家的身上。在民風淳樸的單父故里,張巖伴隨著他的書法藝術(shù)一起成長。張巖的繪畫取法于帖學,在行云流水的基礎(chǔ)上得敦厚精美的沉著。這也暗合張巖為人處世的品行。悟性和聰穎是張巖繪畫藝術(shù)的物理性因素,對于書法藝術(shù)的修煉正果則是他繪畫藝術(shù)的化學性因素。他的書法線條是他繪畫中最富有詩意的因素。

讀我書

張巖的繪畫藝術(shù)肇始于《芥子園畫譜》,但是百人讀之,得到的也是百種結(jié)果,各不相同,因此畫家們的藝術(shù)成就也就高低不同了,水平來自于認識的高度。從《芥子園畫譜》的字里行間里,張巖讀到了中國傳統(tǒng)繪畫的美學意識,他細心地體會竹葉與“驚雁”,“橫舟”的內(nèi)在聯(lián)系,詳察書與書之間的穿插為什么用“扶老”,“攜幼”來比喻。在色彩方面,紅、黃等,也并不單單地指物象本身的顏色,而且還有象征的意義,高粱的紅,大豆的黃,都含有成熟的意義,這與西方繪畫中的色彩是不同的。從繪畫的產(chǎn)生,到繪畫畫什么,如何畫,張巖都經(jīng)歷了一番脫胎換骨般的痛苦思維。

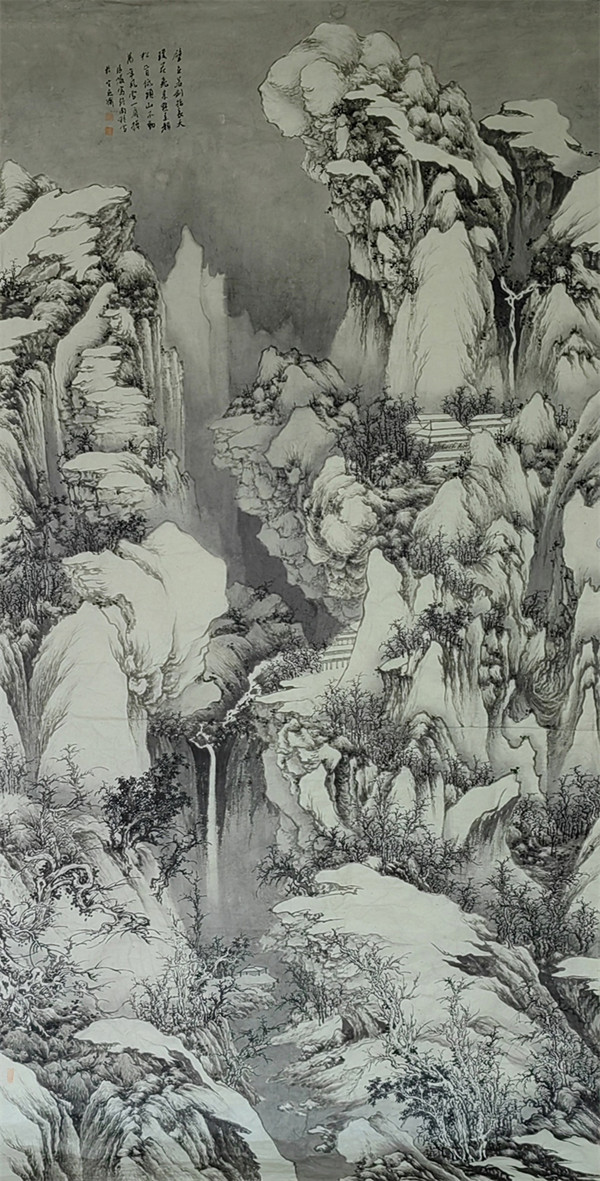

完全可以說,一個優(yōu)秀的畫家內(nèi)心深處都有古典主義的傾向,張巖同樣也是一位古典藝術(shù)的膜拜者。我們看他今天的繪畫,古典主義的創(chuàng)作方法和精神指向,洋溢在他的畫面上,有一種靜美的、純粹的、理想化的藝術(shù)境界,似曾相識而又久而不遇。他從《芥子園畫譜》產(chǎn)生的年代而上溯,學習宋代繪畫,荊浩、關(guān)仝的蒼茫雄渾,董源、巨然的氤氳浩淼,他都用心體會過,心摹手追,師法學習,并游歷太行左右,大江南北,師造化。

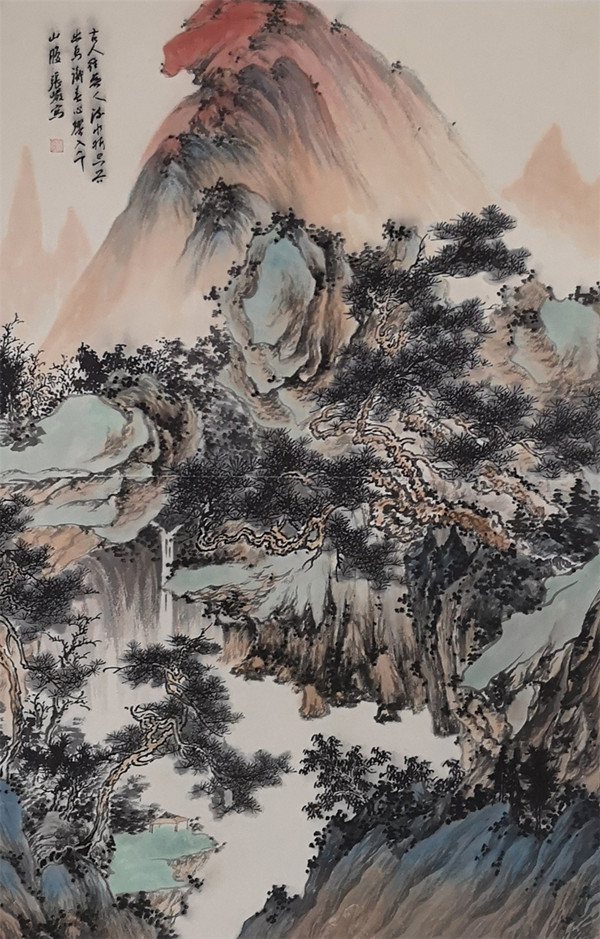

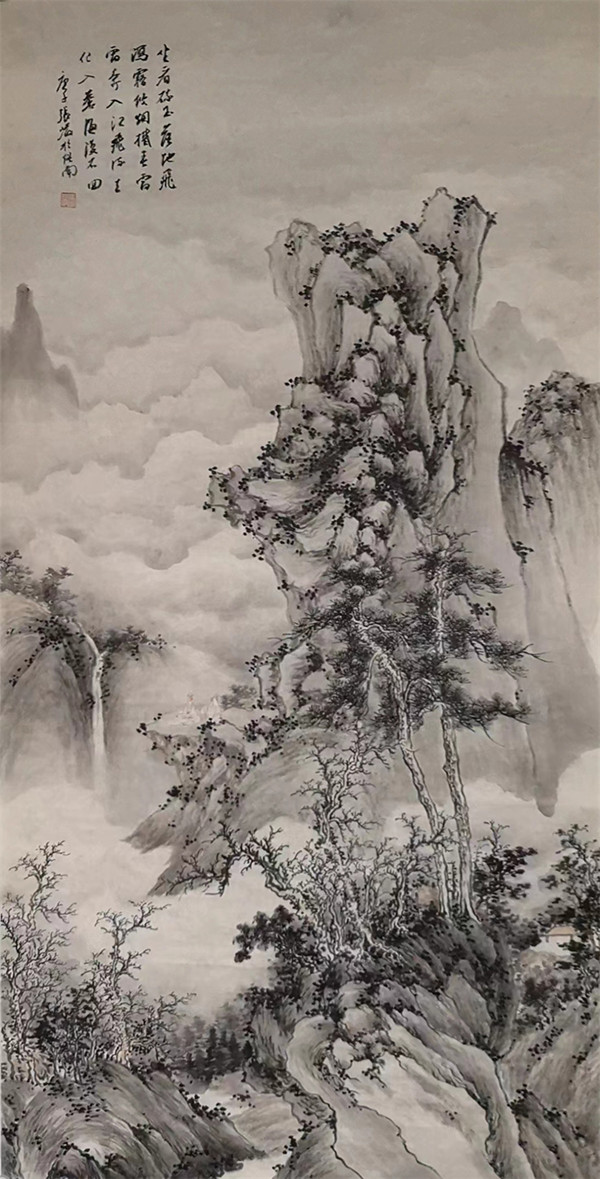

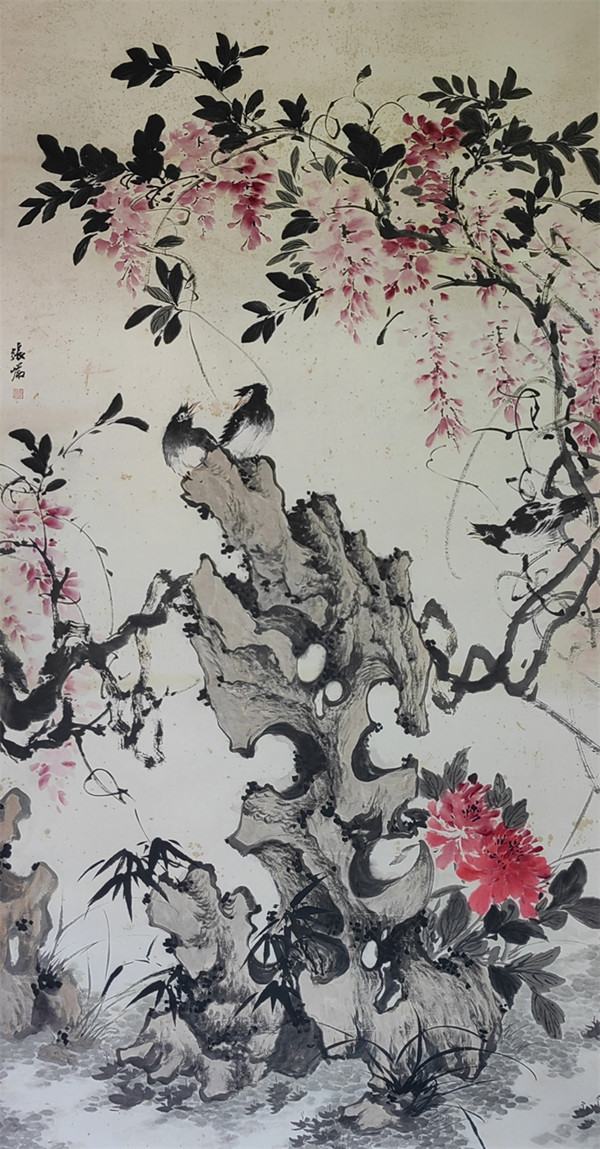

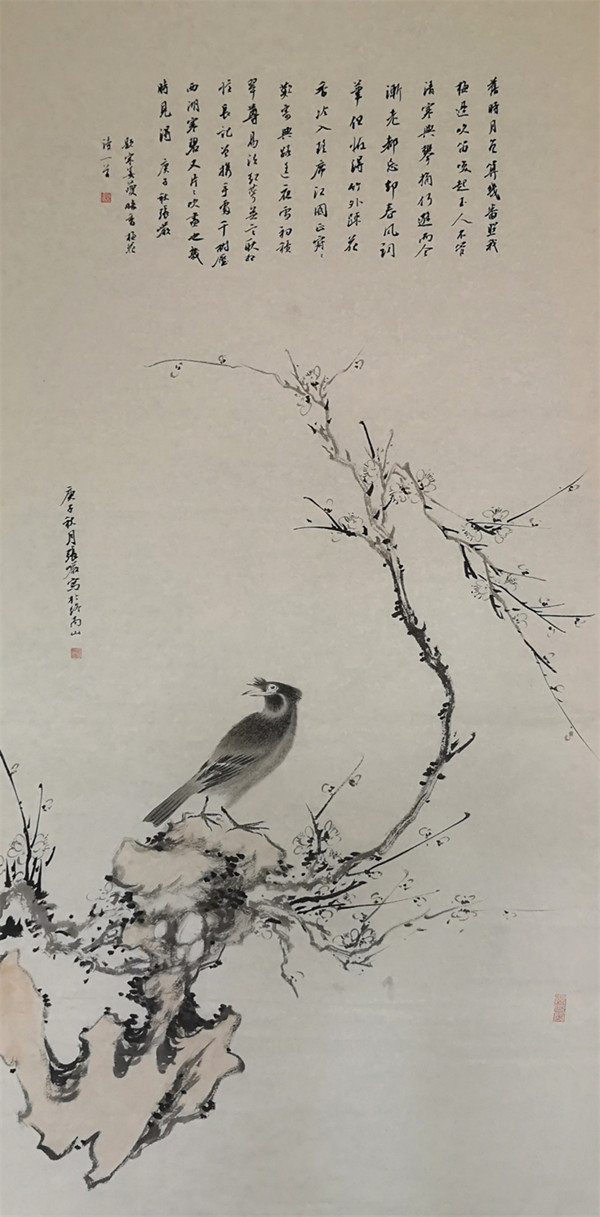

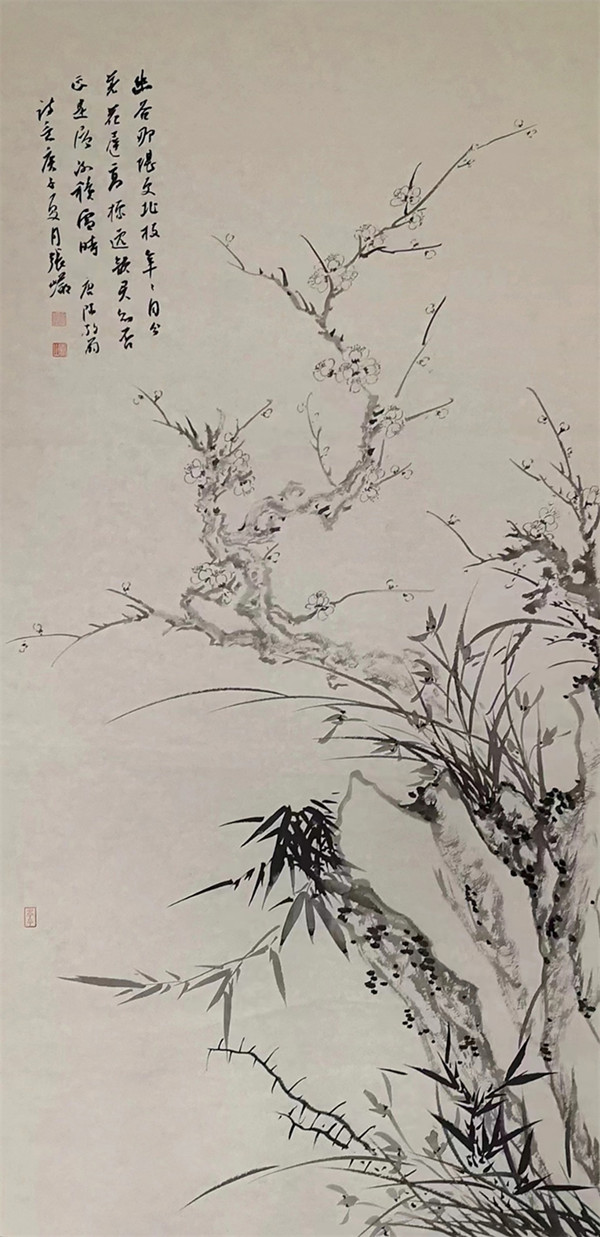

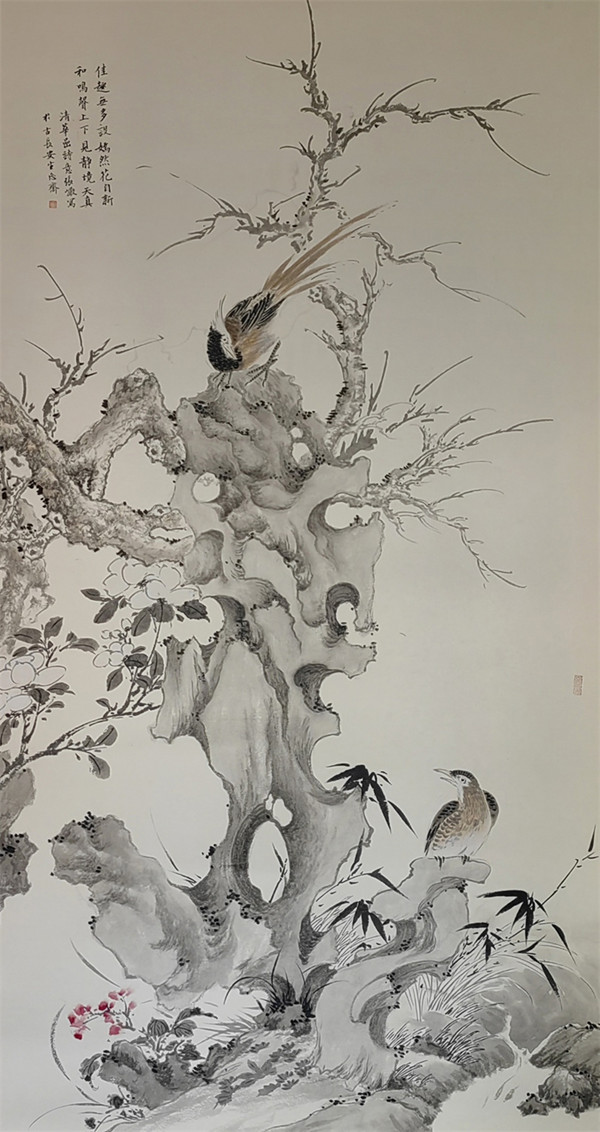

由此而下,進入元代、明、清經(jīng)典繪畫。通過幾個來回往復(fù),張巖對于中國繪畫經(jīng)典作品的審美精神已經(jīng)有了深刻的體會。表現(xiàn)在繪畫作品上,如《見靜境天真》(138*40cm 2007年)、《靈鳥飛來站好枝》(130*40cm 2007年)、《萬和松濤裹泉聲》(200*80cm 2009年)等一些列作品,畫面上除了嚴謹?shù)姆ǘ群图记赏猓€充滿了詩歌的優(yōu)美意境。可以說,他抓住了中國繪畫的美學精神和審美本質(zhì),無論是山水畫,還是花鳥畫,如果是缺乏詩意的,那繪畫就無異于圖案了。

對于經(jīng)典繪畫的研究和品讀,逐漸確立了他自己特有的中國繪畫美學的審美體系,這個體系指導(dǎo)著他的創(chuàng)作,因此我們審視張巖的繪畫,他的變化不是盲目的,而是在這個體系化的指導(dǎo)下進行的。

畫我畫

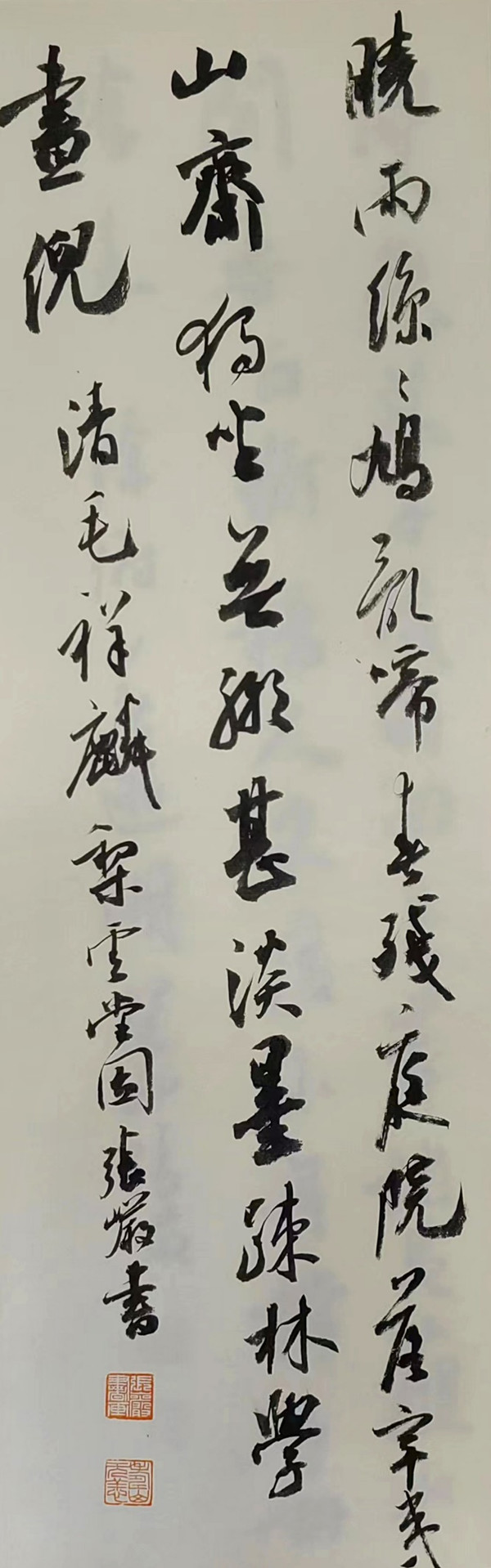

張巖畫畫,善于用線,以線立物象的形質(zhì),畫面高古、靜雅、純粹,這些畫面的品質(zhì)構(gòu)成了繪畫的詩意美,解讀者中國傳統(tǒng)繪畫精神的密碼。他精于畫樹,樹的形象千姿百態(tài),在他的筆下幻化為一個個嫵媚的美人形象,或浣紗、或唱皖、或拜月、或漁樵于山水之間,活添了宇宙之間一段靈氣。

張巖從不忘畫山水,他筆下的山水各有出處,或泰山、或太行、或黃山、或華山,天地造化間的真山水歷歷在目,個性化、人文化,打破了概念化的山水構(gòu)成。這些帶著大自然標簽的山水,隨著畫家自我精神的外化,而逐漸變?yōu)樗庀笾械男蜗罅耍缴剿紟Я艘粋€“我”字。張巖老老實實地畫畫,一筆一筆,信手拈來,以解剖的方式把一座座龐然大山切割的結(jié)構(gòu)分明,陰陽項背,君臣佐使,序列井然。

中國繪畫有其嚴格的程式化,程式化同樣是一柄雙刃劍,它既是繪畫造型的一個捷徑,又是遏制造型藝術(shù)進一步深化的東西。張巖是一位書畫藝術(shù)的繼承者,同時還是一位傳授者,他的繪畫技巧一方面要讓學生學會,同時也要適合自己的藝術(shù)創(chuàng)作。所以,他只能在這兩者之間找平衡。在學與教的過程中,張巖的繪畫逐漸形成了既面面俱到,又主體突出的畫面格局,他的繪畫在技術(shù)性上達到了嫻熟的同時,又極度張揚了自我精神的表達,他否定了作為傳授者的重復(fù)性和單一的程式化,可定了一位藝術(shù)家的豐富性和創(chuàng)造性。在當今繪畫藝術(shù)教學中,這是張巖的成功之處。

載我道

在堅持不懈地進行繪畫藝術(shù)探索的同時,張巖還潛心于繪畫理論和繪畫史的研究。一個畫家如果除了繪畫技術(shù)之外,一無所知,這樣的畫家必定是一個單純的手藝人,不可能成為一個藝術(shù)家。繪畫藝術(shù)自降生以來,簡單直白的描繪時期過后,接著就是對人類精神境界的追求與渴望,繪畫成了表達畫家自我靈魂的一種方式。繪畫,承載著人類的思維活動,精神的皈依和靈魂的升華。中國傳統(tǒng)繪畫的精神和東方文化的精神指向是一致的。

張巖的畫可以成為“生態(tài)繪畫”,他的繪畫寄托著人類對于綠色生態(tài)家園的向往和依戀,代表著對傳統(tǒng)文化道德的渴望和皈依,“成教化,助人倫”。純粹、優(yōu)雅、高尚是中國傳統(tǒng)繪畫的基本特點,只有這樣的繪畫才能承載中國藝術(shù)精神之“道”。他并非一為學貫中西的藝術(shù)家,他的繪畫完全出自于中國傳統(tǒng)繪畫和書法,他喜歡讀中國傳統(tǒng)的繪畫理論,探索傳統(tǒng)的繪畫技巧,他自覺地摒棄了西方繪畫的寫實主義傾向,甚至討厭那種直來直去的語言表述,迷戀于中國繪畫詩一般的優(yōu)雅和韻律。他通過繪畫的方式向社會表述他生存的意義,傳遞他的思想,展露他靈魂深處的渴望。既然繪畫在他這樣承載了這么多的因素,所以我們才能在他的繪畫中讀到他的欣喜與孤獨,浪漫與沉著,高貴與野逸。

勵我魂

中國繪畫就像一滴水一樣融匯在東方文化的汪洋大海之中,她才有自己青春般的活力和生機。隨著大海的污染,中國繪畫雖然體現(xiàn)出了其頑強的生命力,但還是漸漸低萎靡了。于是,中國本土的畫家紛紛在西方的繪畫體系中尋覓一些殘羹冷炙企圖重新喚醒她的生機。另有一部分畫家在艱辛中掙扎,在涅槃中重生,最終找到了茫茫大海上的生命綠洲。張巖是屬于后者的。他的繪畫一貫堅持東方文化的哲學精神,他繪畫的線條,色彩和造型,都力圖在傳統(tǒng)繪畫中汲取營養(yǎng),讓自己的繪畫首先有了一個清新純潔的肇始。他站在一個中國畫家的立場上,寫我胸懷,畫我所愛,礪我魂魄,煉我心智,徹底底排異了西方繪畫的所謂科學性。

現(xiàn)在,很多畫家犯有崇洋媚外的軟骨病,造型新穎,邊有立體派,野獸派之論,色彩艷麗,便有梵高之論,其實,這些東西在中國傳統(tǒng)的繪畫里都是司空見慣的東西,非外國人所僅有。張巖閱讀西方的繪畫文獻,他習慣于在西方繪畫中尋找中國繪畫的元素,并在中國傳統(tǒng)繪畫中尋找依據(jù)。無論是造型藝術(shù),還是色彩體系,在敦煌壁畫中已經(jīng)很完備了,這是西方藝術(shù)遠遠不及的。在張巖的內(nèi)心深處,永遠保存著這樣的一股心氣,他堅守自己,堅守傳統(tǒng)文化的精神,塑造心靈的圓滿,構(gòu)建社會和時代賦予一個畫家的正義和風骨。張巖正是通過他的繪畫這樣向社會宣言的。

在當代畫壇,張巖是少有的實力派畫家,這樣說似乎有點太俗套了。所謂的實力,就是堅實的傳統(tǒng)繪畫的理論修養(yǎng),扎實的書法功底和創(chuàng)作實踐,時代的敏感和社會的責任,這些因素在張巖的繪畫中都是存在的。如果按照這個標準來衡量畫家,那又是少而又少的。西安是一個文化古都,同時也是一個消極文化的廢都,這里有著太多的長頭發(fā)、禿頭子、大胡子的大畫家,在這些林立的大畫家之間,張巖象一顆幼芽一樣倔強地生長著,“人不知而不慍”,美麗而燦爛。這是一種很美的狀態(tài),也正是藝術(shù)的狀態(tài)。

2018年2月15日

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號