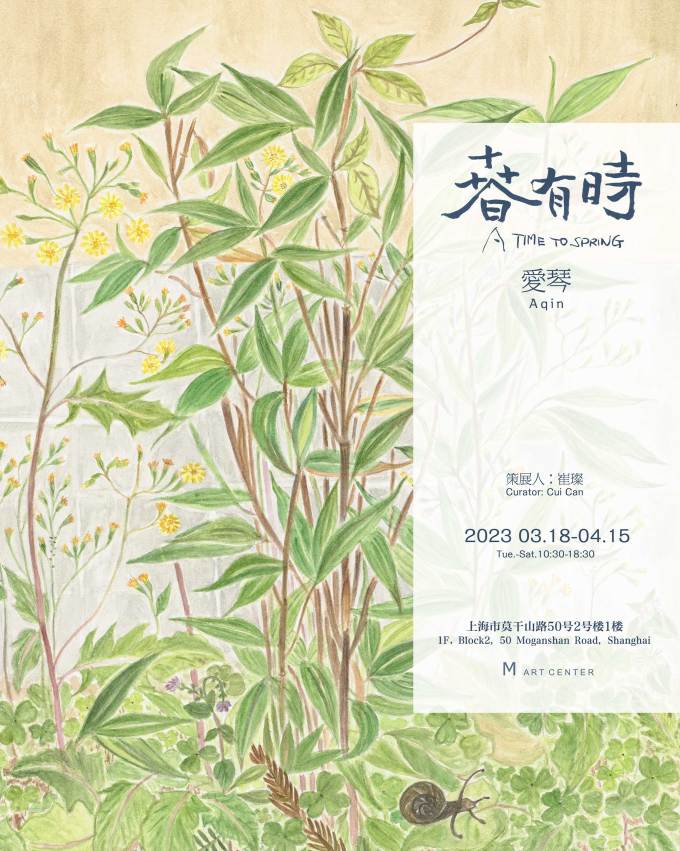

2023.03.18 – 04.15

春有時

藝術(shù)家: 愛琴

策展人: 崔璨

開幕: 2023.03.18 15:00-18:30

展期: 2022.03.18-04.15(周二-周六 10:30-18:30)

地址: 上海市莫干山路50號2號樓1樓 M藝術(shù)空間

春有時

文/ 崔璨

春日浩蕩。

春的浩蕩有一種幾近殘忍的執(zhí)意,兀自蓬勃、兀自席卷,并不因為誰的缺席而遲緩等待。

愛琴也知道這點。她常自覺畫得太慢,趕不上時間的速度。面對鮮花鮮果,邊畫邊凋萎。她尋摸到的經(jīng)驗,是先畫容易枯的,撐得久的留在后頭,最后再畫莖干葉片。于是一幅畫面里,花、枝干與葉其實并不同時,是“歷時演變的共時呈現(xiàn)”。十七世紀(jì)的靜物畫也有一些在共時畫面呈現(xiàn)歷時性的:比如畫師會將各個季節(jié)的花集在一處,用觀察記憶拼湊出盎然生趣。愛琴沒有這種想象,她對水彩的使用很克制,沒有囫圇吞棗的面積感。畫面鋪展時間的延長賴于她審慎忠誠地刻畫細(xì)節(jié),復(fù)述紋理——愛琴的畫里有一些老實的時間:每一片花瓣和桌布角落都一眼一筆地過去,沒有詳略,沒有偏袒。像春風(fēng)在每一片葉子上做的事。

靜物畫(stilleven)是十七世紀(jì)荷蘭人創(chuàng)造的新詞,由stil(still/靜止的)和leven(life/生命)拼接而成,西語中這看似動靜相悖的兩個詞建立起繪畫中的重要分支。靜物畫這一傳統(tǒng)的關(guān)鍵詞常常是“時間”:嬌艷欲滴的花束、滿盈的鮮果,玻璃或陶瓷的容器。無非極美極盛極脆弱,豐沛一時卻時移物轉(zhuǎn)。

十七世紀(jì)靜物畫的時間態(tài)度在于“虛空的警示”,而愛琴的靜物沒有這樣的哲學(xué)負(fù)擔(dān)。她的玻璃不像是精美的易碎品,只是透露枝干雜蔓的容器。從觀感體驗上,這種不甚有嚴(yán)格方法的透視和光影,更像龐貝壁畫中偶有的小場景,一種欲望飽足之后的悠閑(又是一個和時間有關(guān)的狀態(tài))。時間在此沒有急轉(zhuǎn)直下的勢能,而是不介意流轉(zhuǎn)的靜觀。見素抱樸,珊珊可愛。

這里面還有一些時間,是母子間的絮語。愛琴的兒子尤勇是職業(yè)畫家,他的畫室在北京,中國油畫院近旁。原本愛琴去北京是照顧兒子的,拿起畫筆是一個母親受到的“慫恿”。長時間的陪伴潤物無聲,塑造了生活的地平線,愛琴其實總在這條地平線上,所以她畫畫,也是陪伴的必然。但說到底,好的陪伴讓人找到道路,繪畫最終是陪伴自己的方式。碗盞一收,桌布鋪上,杯盤湯羹換成小果清供,關(guān)小火,從廚房踱幾步坐在花架前,沒什么所謂的儀式感。陽光從南窗照下,這是一個女人屬于自己的春天。

每個人的花期不同,但總有一個時間為春天預(yù)備,要來得及有花,有葉,有枝蔓爬上藤架。

“生有時,死有時。……哭有時,笑有時。哀慟有時,跳舞有時。……尋找有時,失落有時。保守有時,舍棄有時。”無數(shù)個春天穿過她,像坦然的筆觸穿過紙,沒有追趕,沒有悔意。

我們也曾錯過春天。

自己開得好,就是對世界的糾偏。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號