晚清民初的文人圈層,素有崇尚“古雅”的生活態(tài)度與金石風(fēng)尚,其中對青銅器、宋瓷、花器的偏好,尤以道咸以降為代表,隨著金石學(xué)研究的盛行,更是將懷古風(fēng)尚發(fā)展到了極致。

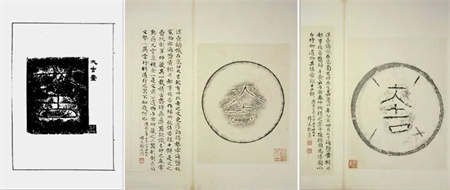

流行在古物與全形拓拓片及其補繪之間進行圖像的寫意性互補:于拓片上題寫跋文、甚或動筆添畫,補繪者不僅從中品評賞鑒古物,還能從切換畫家、拓工、金石學(xué)家等多種主體身份中,獲得雅趣。

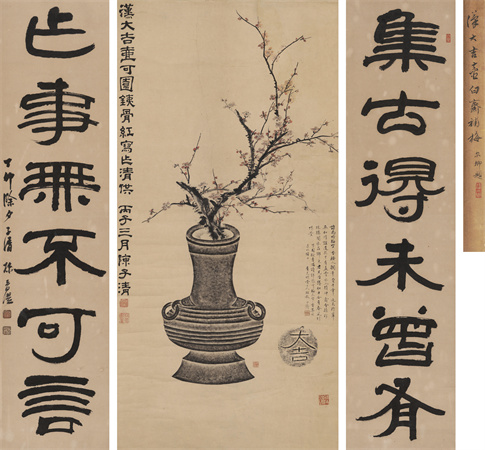

2022西泠秋拍曹秋舫藏漢大吉壺、陳子清拓片并隸書六言聯(lián)

大吉壺:高:36.5cm?耳徑:29cm中堂:115×50cm?

對聯(lián):132.5×32.2cm×2

來源:曹秋舫舊藏,潘子義遞藏。

著錄:《懷米山房吉金圖》上卷,曹載奎(秋舫)編著,清道光十九年(1839年)。

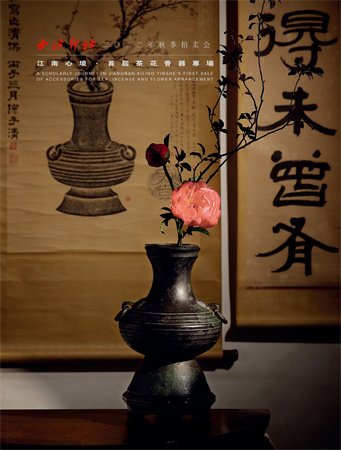

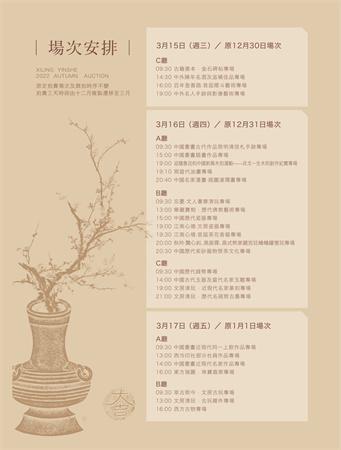

江南心境·首屆茶花香器專場

2023/3/16 B廳 19:30

本屆西泠秋拍,一件形制為典型漢代大吉壺的青銅花器,可被視為極致體現(xiàn)了當(dāng)時蘇州文士的“古雅審美”:在雅集間交往唱酬,跨越時間維度、互相唱和:受歷代眾捧,多家為之作拓、題跋、補繪,遞藏有序。

先經(jīng)清代金石學(xué)最盛時的開端人物曹載奎舊藏,并收錄于其《懷米山房吉金圖》中;一并釋出的,還有后來吳門畫派中興的推動者、書畫家陳子清為此壺?fù)煌赜¤b。

值得一提的是,潘子義也曾為本件大吉壺另行作拓,吳湖帆本人于此拓片上補繪花卉,作為禮物題字贈與陳汝霖。潘子義為吳湖帆妻兄,陳子清為吳湖帆表兄,二人均與吳湖帆成立“正社書畫會”期間交往甚密。

明杜堇 玩古圖 臺北故宮博物院藏

高濂在《遵生八箋》中有:“觚、尊、兕,皆酒器也。三器俱可插花。觚尊口敞,插花散漫,不佳,須打錫套管,入內(nèi)收口,作一小孔,以管束花枝,不令斜倒。”其實在明代古畫中也有記錄,如杜堇玩古圖,也是描述園林中鑒賞古玩的場景,文人雅士聚于竹庭之中,品評古玩字畫,桌上擺滿了鼎、觚、爵、壺等造型的青銅器,器型碩大,古銹斑駁。

古物 青銅禮器到文人花器

青銅器,在商周曾為傳國重器,但在明清,禮制的一些觀念對于江南文人的約束,已經(jīng)非常薄弱了。許多文人用青銅器來插花養(yǎng)花,因銅器其“入土年久,受土氣深”,可使插花“花色鮮明如枝頭”。

此般閑暇清供,是為當(dāng)時出身世家大族中的清貴之士,方能為之。

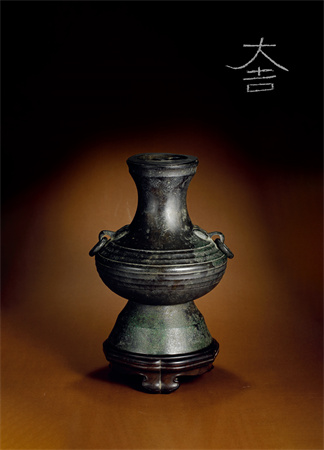

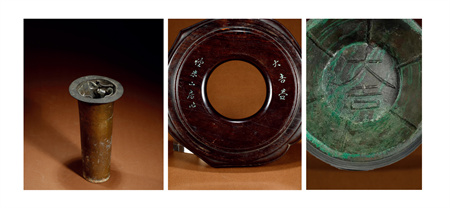

青銅敞口、束頸、折肩,鼓腹劇下收,高圈足外撇。折肩上下飾有多道弦紋,層次分明。 頸下兩側(cè)配鋪首銜環(huán),內(nèi)底心鑄“大吉”款。再看器物結(jié)構(gòu)特殊,漢壺內(nèi)所置錫管,是從青銅禮器到文人花器的有力注腳。管內(nèi)設(shè)有提環(huán),十分精致,與壺口嚴(yán)絲合縫,渾然一體,說明了其花器用途。

壺下設(shè)圓形器座,上刻款“大吉壺,懷米山房作”。

另《瓶花譜》“護瓶”一節(jié),就有記錄冬季用古青銅器插貯花卉時,須用錫制膽管貯水,避免珍重之器直接接觸冰水,以防器壁凍裂。說明錫管不僅可束住花枝,以塑花型,亦可免天冷水寒銅壺破裂。

參見吳大澂《愙齋集古錄》、張廷濟《清儀閣所藏古器物文》

載錄的大吉壺“底部陽文大吉”書法風(fēng)格,及底部結(jié)構(gòu)“出”的泛線與此件一致。

容庚《秦漢金文錄》卷二內(nèi)錄的大吉壺,歸至“鐘”的類目是因為漢代這種壺有專名,方的叫鈁,圓的叫鐘,也就是壺。

曹載奎舊藏

收錄于《懷米山房吉金圖》

此壺著錄于《懷米山房吉金圖》上卷,側(cè)題:“漢大吉壺,高一尺一寸七分,口四寸五分,腹八寸八分,深八寸八分,足六寸八分,重一百六十兩,陽識足底。”

是冊為曹秋舫(載奎)匯其所藏三代吉金器,合以薛氏《鐘鼎彝器款識》、《博古圖》之例,摹刻精拓而成,內(nèi)收包括吉金大器“齊侯中罍”在內(nèi)的青銅器六十二種,其中錄壺四,此為其一。內(nèi)刊張廷濟等名家序跋。

清代金石學(xué)家曹載奎系吳門富家, 自幼嗜好金石文字, 所藏殷周彝器逾百,精鑒賞、富收藏,與張廷濟交善。據(jù)傳,曹家住盤門外, 筑有金石窩,專藏鼎彝盤尊等古器。道光十九年(1839) 秋舫匯集所藏,請王石香摹其文字、孔蓮薌圖其形象, 吳松泉刻于石,成此《懷米山房吉金圖》。

圖中每器均以乾隆時的衡器, 度其大小, 權(quán)其輕重。書中繪圖釋文, 皆甚矜慎, 對考古者有很大幫助。其書久佚, 日本明治十五年(1882), 京都府文石堂書林, 倩老工大西櫻云刊刻, 于是始得傳本。傳本有清道光十九年(1839) 的曹氏石刻本。

顧廷龍《吳縣潘氏、吳氏愙齋兩家金石收藏目錄》序言中提到:“鐘鼎彝器之學(xué),有清一代為最盛,而又薈萃于吾吳。曹秋舫為起······”直指晚清金石學(xué)重鎮(zhèn)吳門(薈萃于蘇州),開端人物曹秋舫。而后再是貴潘潘氏、吳大澂。

全形拓 被觀看的媒介

隨著阮元輯《稹古齋鐘鼎彝器款識》、潘祖蔭著《攀古樓彝器款讖》等引金石學(xué)之濫觴,金石器物摶拓,日益成為一門重要學(xué)問與藝術(shù)。精于此道者,有黃易、釋達受、李錦鴻、尹元鼐、黃士陵等為代表。其中釋達受開創(chuàng)了全角拓,極大地豐富了古物復(fù)制的形式,對銘文、紋飾地還原提供了較為真實的圖像資料。

全形拓作為古物的“替身”,成為被觀看的媒介,應(yīng)運而生。在金石藏家、拓工、畫家的共同推動下,全形拓與繪畫相結(jié)合,衍生出一種全新的藝術(shù)表現(xiàn)形式 —— 全形拓補繪,兼具了墨拓的金石韻味與筆繪的筆墨韻味,成為晚清文人對于“古雅”審美追求的緊密契合。

陳子清摶拓

并繪梅花中堂對聯(lián)一幅

此漢壺附帶拓片,由陳子清所拓,又加繪蘇州可園著名的“鐵骨紅”梅花中堂一幅。全形拓自身的墨色漫漶與文人對聯(lián)、題跋印鑒、相得益彰,本身就構(gòu)成了一幅古雅的藝術(shù)作品。

陳子清原名晉,字子清,號俊實、白齋,別署支迦羅,是吳湖帆表兄。畫山水澹泊秀雅,有王鑒,王石谷筆意,書法米芾,治印亦工整。

一側(cè)題:“詩為吟梅字字香,騷人擱筆費平章,近來行輩無和靖,誰道花中有孟嘗。水玉精神霜雪操,珍珠樓閣水晶鄉(xiāng),東君見借陽和力,和有春風(fēng)到草堂。可園檢書,偶讀郭豫亨‘梅花字字香’集句,詠以補白,有美草堂主人雅教,白齋”、及“陳子清印”;

另有對聯(lián)一幅:“集古得未曾有,做事無不可言。”款識:“丁卯除夕子清陳晉湜”,印“吳縣陳晉湜”、“遁夫印信”。款識:“漢大吉壺,可園鐵骨紅,寫作清供,丙子三月陳子清”、印:“吳縣陳晉湜”。

可園園門朝南,與滄浪亭隔水相望,其園名亦同出一源,乃是取自屈子“滄浪之水清兮,可以濯我纓”。始建于五代十國時期,院中學(xué)古堂舊時曾有一樹古梅“鐵骨紅”,傳說有幾百年歷史,被周瘦鵑評為“江南第一枝”,蘇州市曾為它辦過梅展,其間邵元沖張默君夫婦、何香凝、湯國梨都曾專程來賞梅,為這棵梅花留下詩句。

當(dāng)時可園為江蘇省立蘇州圖書館,陳子清去可園看書時曾訪此梅,并偶見郭豫亨“梅花字字香”的集句,集梅、壺一體,作圖搨以紀(jì),風(fēng)雅十足。這江南鐵骨第一枝,惜已不在,幸漢壺猶存。

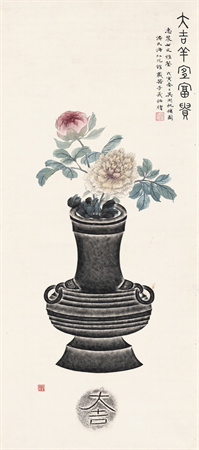

子義贈拓,吳湖帆補繪

文人在圖像轉(zhuǎn)譯間 實現(xiàn)“身份性”轉(zhuǎn)變

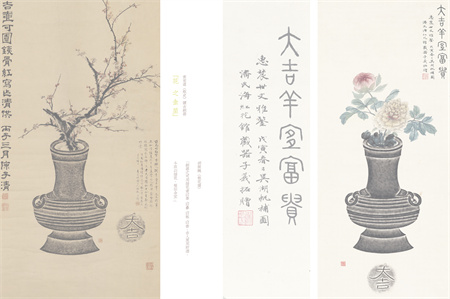

此青銅壺后為潘氏海紅華館所藏,本次呈拍的拓片是為陳子清作于正社書畫會成立之前,正社書畫會成立后,吳湖帆為此壺拓片題字并補繪。

作品先由潘靜淑之堂兄、潘子義拓成全形拓( 1932年底,以吳湖帆親朋好友和入室弟子為左右發(fā)起的“正社書畫會”, 潘子義也是其中最初社員之一 ) , 后經(jīng)吳湖帆之手,于拓片上補繪牡丹:

兩枝一紅一黃,一朵放得正歡,一朵含苞微開,搭配綠葉,為端莊穩(wěn)重的青銅壺器增添幾許盎然生機。如今存世所見, 吳湖帆畫沒骨荷花當(dāng)為一絕, 而吳湖帆筆下的牡丹, 實在難得。吳湖帆將這件著有"大吉” 美好寓意的牡丹,作為禮物贈送給了友人,時任財政部秘書的陳汝霖。

此件《大吉祥宜富貴》湖帆先生作于1938年,所繪正是這件青銅壺,此壺當(dāng)時已是潘家秘藏之物。潘氏家族歷代嗜古物,富收藏,其“攀古樓”所藏青銅器,在江南極富盛名。

當(dāng)時的吳湖帆已著稱于海上,且譽名于海外。陳子清1924 年隨吳湖帆至滬,于蒿山路租屋合辦書畫事務(wù)所,吳湖帆靜居樓上潛心藝事,陳子清則辦理樓下事務(wù)。潘子義為吳湖帆妻子潘靜淑的兄長,陳、潘二人又通過吳湖帆結(jié)有遠親,故而陳應(yīng)是在潘家看到此壺并成拓。

吳湖帆當(dāng)年和一批蘇州文人成立 ‘正社' ,將各位名流文士的收藏目光逐漸從紙本文獻轉(zhuǎn)向古代金石器物,追求的是博古通今的學(xué)術(shù)趣味,以圖發(fā)掘出比文獻記錄更真實的禮制原型。

吳湖帆的補繪,符合晚清盛行的博古花卉題材審美取向。同時,在拓片基礎(chǔ)上添加花卉,形成的”墨拓博古圖” , 為歲朝圖增添了遠古鐘鼎彝器、秦磚漢瓦所承載的古雅韻味。

全形拓在民國盛極一時, 在拓片上補繪也是當(dāng)時的金石藏家交誼唱和的興致所在。由于晚清“海派”繪畫的崛起以及傳拓技術(shù)的進步,全形拓補繪逐漸超出了文人群體的傳播范疇,甚至引發(fā)了人們關(guān)于晚清視覺文化轉(zhuǎn)向的思考。

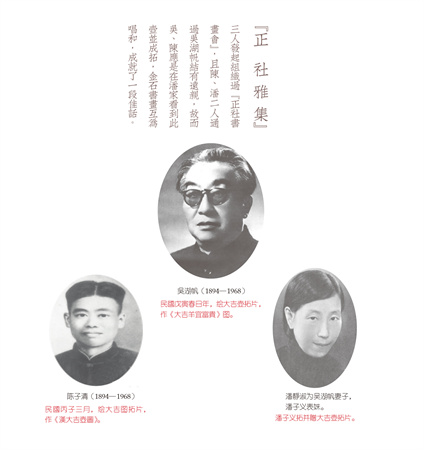

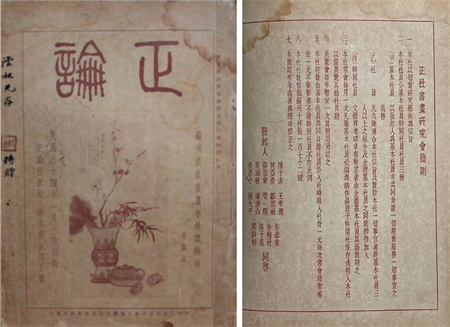

正社雅集

對吳門最后的上承下啟

民國二十二年(1933),由吳湖帆、陳子清、何亞農(nóng)、張紫東、張善孖、王季遷、鄒百耐、管一得、潘博山、張大千、彭恭甫、朱梅村、潘子義、吳詩初等14人發(fā)起組織的“正社書畫研究會”,社址在蘇州十梓街172號。一時南北書畫家都紛紛加入在內(nèi),影響極大。

吳氏伉儷同出于蘇州官宦大族。湖帆先生祖父吳大澄官至湖南巡撫;潘靜淑伯父潘祖蔭入掌軍機;彼此亦酷嗜藝術(shù),書畫、碑版、古物莫不精通,具同鄉(xiāng)、同僚、同好之誼。一九一五年,吳潘兩人完婚,復(fù)成通家之好,兩家人經(jīng)常切磋砥礪,并屢有合作或互相題跋之舉。

正社期刊封面及扉頁《正社書畫研究會簡則》

從這份名單可以看出,人員構(gòu)成基本上是以居住在蘇州的吳湖帆親朋好友及入門弟子為左右。再結(jié)合《吳湖帆文稿·醜簃日記》1933年本人的文字記述,正社書畫研究會的發(fā)起人亦即最初的社員,似不脫當(dāng)時不知凡幾的本邑和同好及師友組團結(jié)社的窠臼。

正社書畫研究會設(shè)于吳湖帆蘇州的寓所,被當(dāng)時的畫壇譽為“不乏風(fēng)流儒雅之士,為人文薈萃之區(qū)”,與當(dāng)時滬寧蘇文人唱和頗多。吳湖帆和其他正社書畫研究會的成員,多有合作繪畫或是相互題跋。

如吳湖帆作于1933年的《策杖行吟圖》,題跋中明確寫有:

“正社第三集同….亞農(nóng)攜示六如畫,適正社雅集陳子清、管一得、彭恭甫、潘博山、吳詩初、朱梅郟暨余合臨成之,即請長庚先生雅鑒,吳湖帆識。”

合作作畫是只是活動形式的其中一種,其實題跋、賦詩,都是當(dāng)做文章來寫,雅集承擔(dān)著朋友間交流感情的功能。所以正社是吳門畫派最后的上承下啟,具有文學(xué)史料性和藝術(shù)性雙重屬性。

曹氏吉金

潘家舊藏

再添吳湖帆先生的精筆妙墨

適潘子義、陳子清正社雅集

眾位大家擁大吉漢壺,成就一段晚清丹青佳話。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號