我喜歡畫長征……

不單單是英雄主義,更是民族統一意志的象征。

長征,告訴人類,人類為了生存所以要極限挑戰,并獲得成功。

這不僅僅是對一個歷史事件的感情,而是從中挖掘人類活動的基本意義。

歷史畫的創作,是我鐘愛的一種藝術形式,

我會看到那些歷史照片而激情蕩漾,也許算是情有獨鐘了,我沒能當上兵,卻一直向往軍隊。

——施大畏創作隨筆

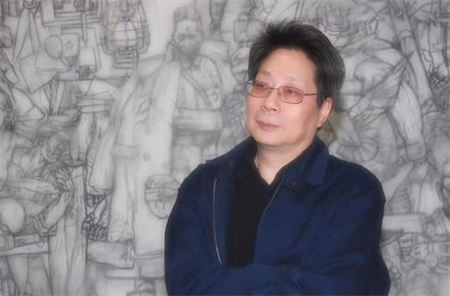

施大畏,1950年生,浙江吳興人。畢業于上海大學美術學院國畫系。國家一級美術師。

中華藝術宮館長、上海國畫院執行院長、第七、八屆中國美術家協會副主席、中國美協國畫藝委會委員、上海美協國畫藝委會主任、上海市文聯主席、上海市美術家協會第八屆榮譽顧問、中國美協第九屆顧問、上海大學美術學院兼職教授。

抹不去的英雄主義情結

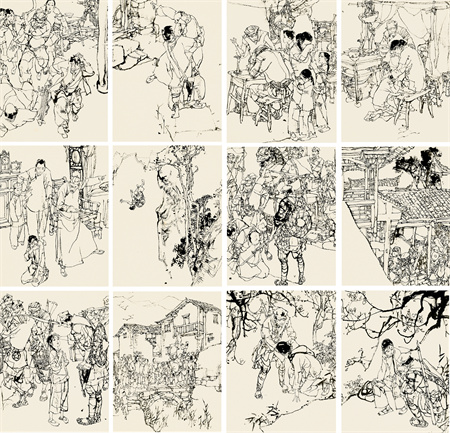

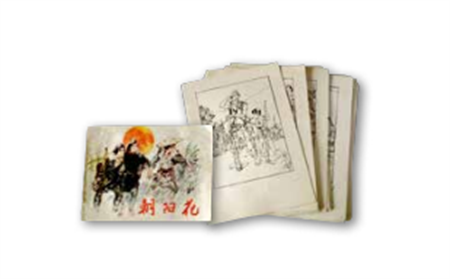

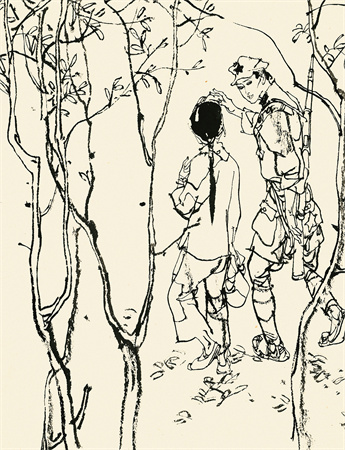

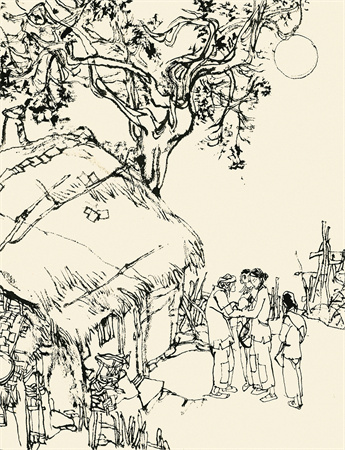

2022西泠秋拍 中國名家漫畫?插圖連環畫專場,將呈獻施大畏的整套《朝陽花》連環畫原稿。這一作品將20萬字長征傳奇,化作147幀水墨線稿,把我們重新帶回火紅的年代。

連環畫大多以線條白描為主。施大畏在接受中國作協副主席王安憶采訪時說:線條是中國畫安身立命之本,是最重要的手段,它其實合乎繪畫的二維的本質。依賴其劃分區域,這還是技術的問題,繪畫就是技術的。我從少年時代起所作的繪畫訓練,總起來說就是臨摹,黃胄的畫、尼古拉,費遜的素描,而且是反復地臨,你必須要對線條得心應手。

▲2022西泠秋拍Lot 1658

施大畏(b.1950)《朝陽花》連環畫原稿一百四十七幀(全)

紙本 水墨線描

1984 年作

出版:《朝陽花》,黑龍江美術出版社,1984年。

著錄:《連環畫家與作品》P301,黑龍江美術出版社,2004年。

說明:創作《朝陽花》時,施大畏正處在連環畫創作的巔峰期,線描與水墨、寫意與寫實、特寫與全景,渾融于心,運之于手,筆走游龍,游刃有余。相較于之前的作品,這套《朝陽花》更能突顯畫家即沉穩深厚又揮灑不羈的個性風格。

26.6×19.3cm×147

RMB: 800,000-1,000,000

他在連環畫作品構思上非常巧妙、內涵深邃,構圖布局合理而富有新意,線條灑脫而富有節奏,在藝術表現上不拘泥與傳統線描的束縛,大膽吸收西畫明暗技法在線描中的融合,使線條更有立體美感和神韻。

、 具體體現在《朝陽花》畫稿中,施大畏用筆隨意,用線輕靈,近似于速寫般地游龍走線,適當皴擦,造成灰調子,亦為概念化的陰影。人物造型動感強烈,女性造型體態婀娜、小巧靈秀,表情刻畫生動、自然,音容笑貌,栩栩如生,不僅可視,還可聞。

這是一冊展露多個人物群活動之書,構圖、布局、組合成了關鍵,但因作者技法嫻熟,對人物不斷進行有機地交叉組合,因而畫面始終呈現著清新的構圖、多彩的形象。

“我喜歡畫長征…… 不單單是英雄主義,更是民族統一意志的象征。長征,告訴人類,人類為了生存所以要極限挑戰,并獲得成功。這不僅僅是對一個歷史事件的感情,而是從中挖掘人類活動的基本意義。歷史畫的創作,是我鐘愛的一種藝術形式,我會看到那些歷史照片而激情蕩漾,也許算是情有獨鐘了,我沒能當上兵,卻一直向往軍隊。”施大畏在創作隨筆中這樣寫道。

紅色經典“三花”之《朝陽花》

紅色文學是建國后文學書籍出版中的重要組成部分,具有鮮明的時代特色。

1978年十一屆三中全會后,伴隨著社會各個領域工作的全面恢復,中國發展走上快車道。全國出版工作座談會卸下了壓在出版工作者肩上的枷鎖,書籍出版行業也重新煥發生機,各類圖書的印刷數量都有所上升。紅色文學書籍的再版、插圖,以及連環畫改編,成為美術家展示創作才情的大舞臺。

1979年,中央人民廣播電臺全文廣播了《朝陽花》,在全國聽眾中引起強烈反響。之后《朝陽花》接連出版了 4 次。作者馬憶湘也成了家喻戶曉的人物。

馬憶湘(左)與丈夫晏福生

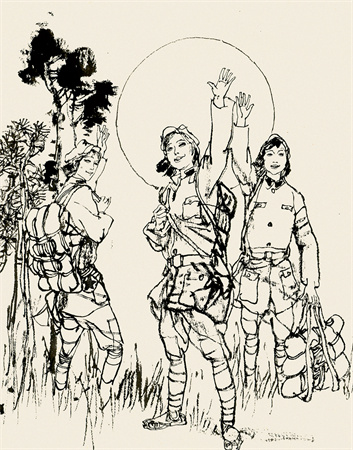

事實上,馬憶湘自己就是紅軍兩萬五千里長征的親歷者,13歲的她跟著紅軍走草地、過雪山。《朝陽花》以她自己和戰友的親身經歷為素材,真實地反映了任弼時、賀龍領導的紅二、六軍團,創建湘鄂川黔革命根據地,率領紅軍長征,北上抗日的戰斗生活場景,成功地塑造了一個湘西大山里的苦命女孩,為反抗封建壓迫,堅決不當童養媳,矢志追求光明,毅然參加紅軍隊伍,在黨的教育下,成長為一名光榮的紅軍戰士的藝術形象。

紅軍長征走過的夾金山

《朝陽花》以樸素流暢的語言,真實可信的情境與細節,坎坷而又充滿希望的人物命運,生動鮮明地塑造了吳小蘭、王德明、看護長、小劉、柳瑩、李連長等一批紅軍指戰員的光輝形象。

《朝陽花》與同時期出版的《苦菜花》、《迎春花》并稱“三花”。在面世時都曾受到批評。十一屆三中全會后,得以再版,不僅轟動了當時的文壇,也教育了一代又一代青少年讀者。出生貧寒、文化不高的老紅軍戰士馬憶湘,能夠完成這樣一部膾炙人口的紅色經典文學作品實屬不易。

《談藝錄 | 我與“小人書”四十年》

□施大畏

自1978年調入上海人民美術出版社任創作員以來,我便與連環畫和插圖創作結下了不解之緣。從事美術創作,我們這一代人有一個特殊的經歷,繪制連環畫(俗稱“小人書”)和為文章插圖。連環畫的制作是一件平凡又辛苦的力氣活,而各種報刊、雜志又都是我們插圖創作的學藝沃土——盡管它只占據一篇文章的小小角落,但恰是這個“豆腐干”般的一角,為當年熱愛繪畫的我打開了一扇又一扇做夢的窗戶,并由此走向更為廣闊的藝術天空。時至今日,我仍然在這個神秘又充滿魅力的世界里探索,其樂無窮。

一晃,竟有四十年了。

每當在書架上找出幾本我畫的塵封多年的“小人書”,如同遇見了久違的老朋友,驚喜之余,也常為當年繪畫能力上的不成熟而深深遺憾。今天,整理出那時創作的一些存留的畫稿,也算是對一段生活的總結。學藝求索,樂此不疲,這樣的生活狀態,已經成為我生命的一部分。

回想當年,為一部“小人書”的創作,作者必須要到故事發生的地方采集素材,尋找靈感。我畫了不少“小人書”,自然也去了不少地方。那是一段特別有意思的創作體驗:帶著一封出版社的介紹信,背上行囊和畫夾,路程難免艱辛且令人疲憊,但是,正是那些素不相識的普通人給予了我溫暖和幫助,由此轉化為繪畫創作的激情,深深地烙印在我的圖畫中。時光荏苒,當年下鄉為他們作的素描肖像我一直珍藏著,這是一段永恒美好的回憶。

畫“小人書”,不能算是件輕松的事,能接到一部自己喜歡畫的連環畫腳本,是再高興不過的事了。在這本小小的腳本中,充滿著挑戰的振奮,包含著探索的樂趣。在畫幅不大的天地里,我讓自己變成一個導演,策劃誕生一部優美的作品,又讓自己嘗試演繹故事中出現的各種角色,盡力讓他們在我的筆下鮮活起來。多少個夜深人靜的夜晚,我沉浸在天馬行空的想象之中,享受這份“小人書”給我帶來的歡樂。

如果說“小人書”創作帶給我的是一份馬拉松式的酣暢淋漓,那插圖創作帶來的快樂似乎要更單純一些。

其實,插圖創作是一份幸福的工作,為一篇美文妙文配圖,是一件很神圣的事。也正是因為插圖這一份工作,讓我與許多令我敬仰的文學家們有了一次次難忘的神交,也榮幸地使我成為某個文學作品的最早一批讀者。不管文章長短,我都必須認真讀上幾遍,才可能正確地表達出作品的精神內涵而做到錦上添花。

插圖工作不僅讓我飽覽了許多好作品,也結識了不少文學界的好朋友。作家朋友們對社會認知的敏感、解讀生活的深刻以及在文學雕琢上的嚴謹,都給予了我日后創作工作很大的啟示和幫助。我也為能在一篇好文章中留下過足跡而感到欣慰和自豪。

我與“小人書”和“插圖”的四十年,也是我與藝術相交的四十年。藝術創作是一件孤獨寂寞的工作,是一種精神的自塑。回望過去,感悟良多,一分耕耘一分收獲,藝術之路并無捷徑,唯有執著和堅守。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號