閆小敏又名劉晏嘉,出生于三代藝術世家,祖父劉慎旃與黃賓虹大師同創國立南京藝專,后為浙江省圖書館顧問,國畫家、書法家,父親劉去病是賓虹大師的得意門生,中國美術學院教授,母親閆玉敏安徽省著名女雕塑家,安徽省博物院雕塑創作室教授。

作為一位著名女畫家,崛起在江淮大地,聞名于海外。閆小敏在展示她的40年成就,她在展示她對藝術的理解和對人生的理解,也在展示她對美的塑造和對人生的塑造。

沃野千里的江淮大地,曾是中華民族古文化的搖籃和發祥地之一,書畫文化積淀深厚,才子畫家、名人輩出,浩蕩的淮河,俊朗的黃山,婉約的九華天下馳名。在夏商到明清的漫長時期里,淮河與長江流域溫暖濕潤的氣候和肥沃的土地是安徽物阜民豐的基本保證。所以安徽人向來有著濃厚的江淮情節,好客之風。安徽是江淮大地,安徽人是江淮兒女,甚至連安徽的富庶也與江淮休戚相關,“江淮熟,天下足”。

“走千走萬不如淮河兩岸”,千百年來橫跨豫皖蘇魯四省的淮河,孕育了眾多文化名家,湯顯祖“一生癡絕處,無夢到徽州”,徽州成了世人的眷戀之所。書畫名家云集于此,揮毫潑墨,坦蕩抒情。作為中國傳統文化重要標志之一的書畫藝術,同樣承載著整整一部華夏文明史,回首墨海江湖,可謂奇峰迭出右軍神品,徽宗瘦金,蔡相透脫,東坡放逸,板橋詭譎…… 歐顏柳趙諸公妙手所至。尺幅之內,駿馬奔騰、魚翔淺底、鷹擊長空、丘壑空靈、書中有畫、畫中有書,皆我中華文明之精髓,撫卷每每嘆為觀止,與有榮焉。

閆小敏生于此,長于此。是一位奮發向上的女畫家,她的先祖在元代中期,由蒙古漠南來到皖中居巢(今屬安徽省巢湖市)定居。居巢,歷史悠久,人杰地靈。古為中原之南疆,這里人民勤勞勇敢,熱情奔放,民風淳樸,文化深厚。她在這塊沃土中成長和探索,并走向全國、亞洲乃至世界。目前,在海外華人、華僑各界人士中享有極高的聲譽。

閆小敏是蒙古族人,一望無際的美麗的大草原,朵朵白云般緩緩流動在綠油油的草原上的羊群,馳騁在草原上的英姿颯爽的騎手……遙遙地培育了她那種善于吸收各種各樣的美的的營養并使這些應用化為自己的血肉的胸襟與氣質。

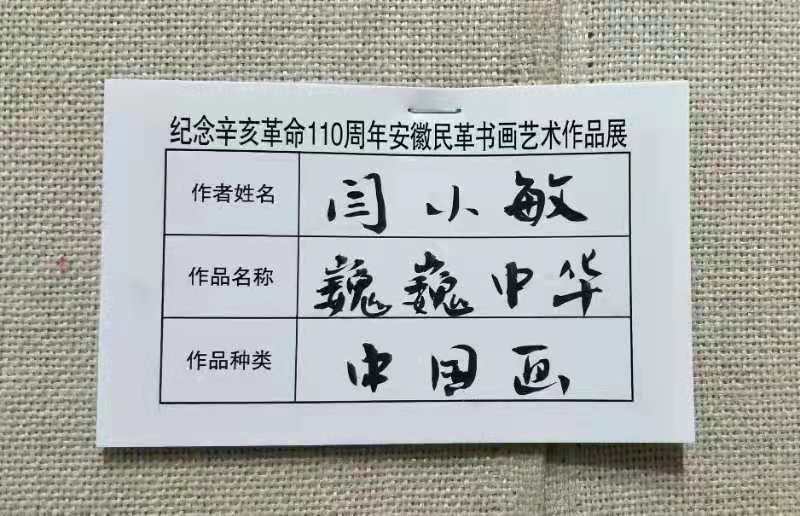

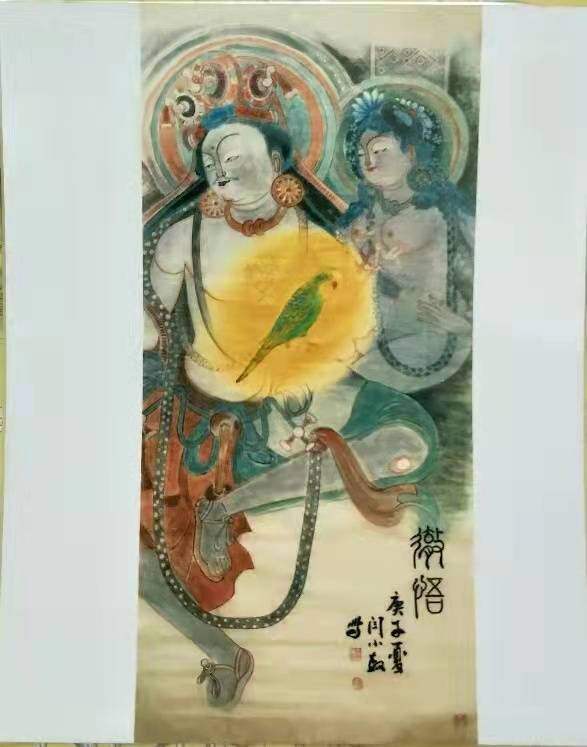

2022年“三八婦女節”前夕,我來到了安徽省博物館內的——閆小敏藝術創作中心,觀摹她作畫。閆小敏1987年畢業于江南大學工業設計系,2003年畢業于安徽師范大學研究生院美術學專業研究生。1990年受聘于新疆龜茲石窟研究院復制研究國家一級文物,克孜爾千佛洞67窟、118窟和161窟壁畫,赴日本展出作品嬉窈入選第七屆全國美展。國家一級美術師、中國美協會員、民革黨員、安徽省雕塑藝委會委員、安徽省藝術職業學院美術系副教授等職。

閆小敏祖父劉慎旃(1909—1991年),字昚旃,曾在上海、安徽巢縣等地任小學教員、校長,中學教員、教導主任。1933年在上海美專(系劉海粟之上海美專畢業生)、中國文藝學院、新華藝專學習時,專攻花鳥畫。所作草、隸書,得法于漢唐碑刻和晉代前后,行草書,筆端園厚、遒勁、流動,獨具一格。善古詩,精鑒別。1950年至1985年在浙江圖書館任圖書館館員,從事古籍征集整理工作。

他是著名書畫家、鑒賞家、版本目錄學家,與黃賓虹、沙孟海和張宗祥均有交往,尤與黃賓虹先生關系甚好,他倆同創國立南京藝專。1979年當選為浙江圖書館學會首屆理事會理事、中國書協浙江分會名譽理事、逸仙書畫社名譽理事。

父親劉去病1930年9月生,筆名吉人、荒田。1955年,中央美院華東分院雕塑系研究生畢業,留校任教,從事雕塑創作35年,1988年后又攻國畫,書法。浙江美院雕塑系教授,浙江省美術家協會會員,浙江省雕塑研究會會員,浙江省工藝美校指導教師,河南省洛陽市王城書畫院特邀顧問、名譽副院長。

出版專著有《雕塑基礎講稿》、《城市雕塑》、《吉人詩草》。主要作品:《熊》(合作),入選全國城市雕塑設計方案展;及《修鍬》、《蘇東坡》、《東周歷史故事》、《白居易》等。

主要成就:參展和發表的作品有雕塑《修鍬》、《漁民》、《勘探隊員》、《齊白石》、《黃賓虹》、《張鐘景》、《陸游》、《楊白勞》、《少女》、《白居易》、《蘇東坡》、《鋼糧雙豐收》、《循著科學的方向前進》、《東周故事墻》浮雕135平方米。參加集體大型雕塑任務有《上海展覽館中蘇友誼群雕》、《克拉瑪依浮雕壁》、《浙江烈士陵園浮雕墻》、《黑龍江鶴崗公園雕塑》、《桐君山雕塑》以及普陀、常熟、福建等地的佛像群等等。八十年代后,作品達500多幅。代表作《森林之路》、《山蔭盛夏》、《春江月夜》、《西湖之春》、《江岸初醒》、《西子湖畔》、《山林友約》、《竹下風》、《霜葉如丹照嫩寒》、《秋月》、《夜》、《雪》、《暗香》、《八月十五》、《夏日山深楓早紅》、《紅葉白菊》、《吾欲寒香沁入肺腑》等。著述,編寫《雕塑基礎教程》10講,及《城市雕塑》10余萬言。《吉人詩草200首》和雜文等。

閆小敏的習作顯示了她扎實的基本功,特別是她的線條,剛柔相濟,習細圓潤,頗得古人“高古游絲描”的精髓。

觀閆小敏的畫,會讓人心潮澎湃、浮想聯翩。

她的畫是在講述生命張力。她畫里面那種面對沉重生命時的奔放之意,令人控制不住呼吸的節奏。

生命中充滿了不是每個人都能熬過的苦難;即便能熬過,又不見得能坦然而視;坦然而視的,又能有幾人會對苦難“感恩”呢?閆小敏伏在案頭,用她的畫筆告訴世人“我們能熬過苦難,我們贊美苦難;我們贊美苦難,我們在苦難前面歡歌。”你可曾見過身陷泥淖的豪士歡唱著生命的頌歌?你可曾見過諸天仙佛鳴響黃鐘大呂在慶祝著生命的莊嚴?你可曾見過九死一生的眾生盡情享受著生命的愉悅?如若沒有,來觀閆小敏的畫吧。

敦煌飛天的舞帶撫過閆小敏的臉龐,她默默撩開,神色凝重的問“千年的寂寥,你何時怒放?”手指滑過處,一切有了生命;花朵怒放,塵殼褪落。歷史一聲哀嘆,緩緩躲在墻后,鴻蒙復開,震人發聵。

她在《藝海拾遺》一文中這樣闡述自己的理念:“我的創作風格是,給觀者崇尚的精神。一種藝術風格的震懾是由內而發,是靈魂的凈化到升華……”她追求一種大氣、寬厚,保持一種銳意進取的氣勢,是發展自己發現的那種語言必不可少的因素。藝術生命的最高境界是藝術形式的單純,精神氣勢的博大。畫靈魂深處的感觸,迸發出獨特的個性語言,創造出朝圣的境界,回報滄桑,愿和諧之年共敬,誠然如是!

煩雜塵世,生死兩擾。觀朝菌對峙于楚之冥靈;聽蟪蛄辨理于上古大椿。悲生則生悲,喜生則生喜;欺生則欺己,敬生則敬己。何如效佛祖拈花一笑?閻小敏潛心體悟,坦坦然欣欣然得鴻蒙物理之仿佛。著名徽州籍美學家郭因先生文評述她“一次車禍,死而復生,使她對人生有了異樣的感悟。”我覺得如果沒有在敦煌和克孜爾的靜心沉思,單憑這死而復生的經歷是很難讓她有現在這般至深的感悟。

閆小敏自幼受祖父、父母親影響,喜愛藝術。在敦煌和克孜爾洞窟研究修復文物的經歷對閻小敏藝術感悟的養成有著很大幫助。敦煌藝術跨度從漢、晉、十六國一直到宋元,克孜爾壁畫是西夏和北魏的遺跡。它們都散發著神秘、動人又發人深思的藝術魅力。其中敦煌文化對她影響應該是最大。

在一種磨難的環境中,敦煌產生了很多文化碎片。這些文化碎片聚集起來,形成一種獨特的文化生態。敦煌有千魂萬魄,廣博如多面觀音。有輕靈虛通、婦孺皆得其理之面;有思之不得、羲皇上人或得其意之面……。正是因為它包含的文化碎片如此之多,所以千年時光,白駒過隙,蕓蕓皆來各取所需而難窺其全。取一碎片,就可以牽引出社會形態、人文背景、政治變遷、宗教沖突等諸多內容。可想其千魂萬魄的是何等之博大、何等之綿邈!如是氣息中包含著一種悲吟的靜謐和一種殉道的堅定。據我所知,敦煌的作品不同于永樂宮的繁華。歷代到此苦修的僧人、朝圣者在修煉時都會遇到難以忍受的苦難,于是他們將對上天的呼求和對佛理無邊的悲吟描繪了出來。雖然過程很痛苦,但他們都堅信自己終有所得。所以說敦煌是以塵世悟佛,有著人們在悟佛時的糾結和掙扎,包含著強烈的人性色彩。人是很難掙脫生死的,對生命的迷戀、敬畏和不解可以說是敦煌千魂萬魄里重要的一魄。九色鹿為何救人于危難?摩訶薩青又為何舍身飼虎?這些對生命的體悟充滿了無窮的魅力。

閆小敏攫得了敦煌中的這一魄,端詳一番,復又放下。也許她覺得生命不應該這么充滿困擾,也許她覺得生命應該充滿活力,率性噴放;應該燦爛無定性而不受禁錮。人的生命如此,佛的生命也是如此。佛的端莊是不是我們人為塑造的一層虛像呢?或許佛也沒有超脫生命的束縛。人眷戀自己的生是小自私,佛眷戀眾生的生是大自私。佛眷戀眾生之生,所以他對生更為看重。是否佛眼中的生命力應該更旺盛、更奔放?

帶著這種沒有答案的困惑,帶著質疑和崇拜,她開始畫著自己的佛。于是她筆下的佛就有了強烈的沖突,有了沖突沉淀后的融和之美。兩大藝術寶庫中壯麗多姿的線條和色彩令她俯首,飽含哲理思辨的玄妙讓她思考,于是她畫面中有了一種沉重的氣息。可是她自己對生命的見解又是肆意豪放的。這種見解讓她蠢蠢欲動,欲沖破千年的沉重。兩者沖突博弈,交融出一種神奇的效果。

一個人如果形成了自己特有的人生觀和價值觀,那么這些觀念就會充盈在他所有的作品中。閆小敏也畫牡丹,她的牡丹渾厚大樸又恣肆奇絕,靜水流深又波瀾迭起!自古繪牡丹者,多取富貴之意,稍有不慎就淪陷在大紅大紫,富貴花海的俗套之中。閆小敏跳出了這個俗套。她的牡丹花朵碩大,水墨交融。枝干如萬年古藤,縱橫交織。對她來說,牡丹只是一個載體,她在用牡丹講述敦煌。不,她是借牡丹在闡釋生命。她筆下的生命托日吐霞、吞河漱月;她畫出了鳳凰涅磐般的翰羽煥綺、振羽凌云,她畫出了生命的吶喊和燦爛。

原安徽省文聯副主席、省美協名譽主席鮑加先生,評價閆小敏畫作時曰:“在吸收古代藝術風格的同時,汲取古代藝術大師們的精華,并融入到她的創作之中,在她的作品里顯得古拙中深蘊著流暢;她追求一種單純、簡潔、清新的造型風格,尤其在她的牡丹花卉藝術中,大膽地運用了敦煌和克孜爾兩大壁畫藝術寶庫中的壯麗多姿的線條,絢麗變幻的色彩和密集形式的布局,時而潑彩揮灑,水色交融萬韻千秋,時而采用散點透視,密不透風,疏能跑馬,富有裝飾和典雅的趣味。十分符合中國傳統繪畫中“遠看取其勢,近觀取其質”的論點。使古老的傳統藝術呈現出現代藝術的光芒。”

閆小敏的美術造型功底深厚,體裁涉獵面較寬,但就其藝術成就而言,主要體現在中國畫牡丹的創作上。牡丹是富貴花,大多畫家把它畫得精細、富麗,而她畫牡丹卻是不經意地勾點暈染,使牡丹呈現出一種荒率野逸的趣味。

在平凡而又紛繁的生活中,善于發現攫取別人未曾認識的美,用畫筆出奇制勝地表現出來;前人畫“濫”了的東西也去畫,但卻能從“濫”中跳出來——這是閆小敏的創作特色。她畫春日的牡丹,新芽從老干徑自萌發而出,花朵很少用紅色,多施以濃重的金黃色,使整個畫面效果更加富麗堂皇,更添野逸之趣,如《春酣》一畫就是這樣。她還時常跨越季節常規,去畫夏日的牡丹,有時以黑夜的背景,全然摒棄了傳統畫牡丹的程式,不勾葉筋,不點花蕊,只在花心棲息著一些紅白相間的蝴蝶,使富貴之花在月光影映下另具風采,《夏牡丹》便是如此。

閆小敏的牡丹畫具有鮮明的現代構成意識。她十分重視點、線、面的組合運用,畫的雖然是同一物象,卻很少有重復或雷同的感覺。特別是標題、題記等,在畫面中已經不是通常的補白作用,其組合形式已成為作品的一部分。

對生活的感悟程度是藝術家得以提高的前提條件。對于素材,重要的是加以過濾,升華為對客觀世界哲理和規律性的認識。正如詩家所言“含不盡之意,在于言外”。閆小敏畫牡丹,沒有停步在對于描繪對象自身形態的表達上,而是緣物寓情,賦予其更為博深的內涵。

閆小敏步入而立之年之后,生活道路上遇到了一些困惑。正如她說的“閑愁半借忙時忘,奇想多從迫處生”。這一時期,作者的奇想確實孕育了不少別具魅力的佳作。國畫大師潘天壽曾說過:“不同才是藝術”。閆小敏作品的高明之處就在于與眾不同。

觀畫良久,深嘆一氣。作一短文,姑且為結:

佛自有理,吾戀紅塵。紅塵熙攘,心力交瘁。生之何益?死之何悲?反問靈佛,靈佛不語。蓮臺遺香,候予自悟。悟之淺得,復染紅塵。既生則生,既卒則卒。生求勃郁,卒求靜穆。靈佛拈華,謂吾未覺。欣然受之,覺本無窮。造化在我,日得足矣。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號