全球最重要的藝術盛事威尼斯國際藝術雙年展昨日在其官方網站公布了今年國家館的參展陣容,今日中國國家館的主題和參展名單也正式官宣。

第59屆威尼斯國際藝術雙年展中國館由中華人民共和國文化和旅游部主辦,展覽主題為“元境(Meta-Scape)“,由中央美術學院美術館館長張子康擔任策展人,助理策展人為孫冬冬,4位(組)藝術家受邀參展,分別為劉佳玉、王郁洋、徐累、AT小組(中央美術學院科技藝術研究院與清華大學腦與智能實驗室聯合項目,AT小組藝術家成員為:李妍、陳治、管伊銘、陳厚聞、陸飛、彭家園、雷劍豪、劉一晨、閆亮亮)。

“境”在中國傳統文化話語體系中是一個隨時代演化與意義疊增的詞語,從最早意指的境界、邊界,后來逐漸延伸向心靈感知,被認為是一種人的心靈感知所能達到的精神界域。

同時,“境”的身影同樣也顯現在中國的現代化進程之中,在20世紀90年代初“虛擬現實技術”作為一種新興技術在中國傳播時,著名科學家錢學森敏銳地發現其所包含的人機結合與心靈意向,可以對接于中國文化傳統關于“境”的詮釋,為此,他將“虛擬現實”翻譯為“靈境”,并且將其中的“虛擬性”理解為一種中國式的感知自己的方式。

此次雙年展中國館策展人張子康表示,“元境(Meta-Scape)”受惠于以“詩”為代表的中國文藝傳統中的“境(jing)”的啟發,從媒介理論的當代性角度,將“境”所呈現的一種生態或系統形象,對接于當下的“人類—技術—自然”的人類境況,不僅在漫長的中華文明演進的歷史中,也從中國現代化的內在經驗中,回應本屆威尼斯國際藝術雙年展主題展“夢想之乳”關于“人類世”、“去人類中心化”,以及發現“一個充滿可能性的自由世界”等等相關的思想、觀念與行動。

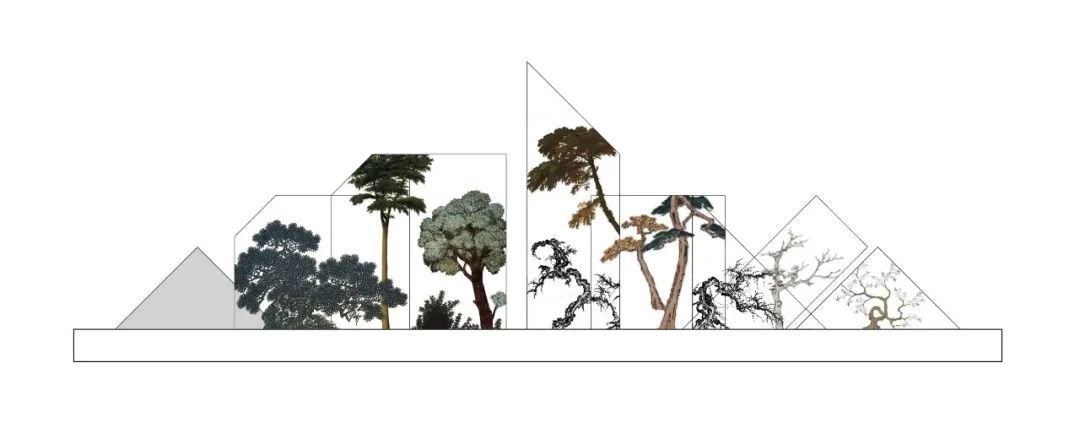

作為今年威尼斯國際藝術雙年展中國館的展覽主題,“元境”旨在面對當下“人—技術—自然”的人類境況,將中國傳統文化中的“境”作為一種原理性觀念,從“元(Meta)”所提示的超越性的時間態度出發,基于中國尋求現代化過程的經驗,以人工智能為代表的新媒體藝術實踐為主要媒介,通過“造境”的美學形式,借由植物、山石等符號形象,在情與景、虛與實、心與物的關系與呈現中,展現中華民族認識世界、改造世界過程中所形成的“理解結構”,討論人類為未來世界的共存所設定的文明路標。

據中國館助理策展人孫冬冬介紹,展覽共分為花園與展廳兩個區域。

花園區域擺放的是王郁洋的雕塑作品《雪人》(2021年),展廳區域分別是央美科技藝術研究院與清華大學腦與智能實驗室聯合集體項目《叢林》(2021年)、徐累的《興會》(2021年)、劉佳玉的《虛極靜篤》(2021年)以及王郁洋的《王郁洋#:四分之一(節氣)》(2021年)。三位藝術家與一個聯合集體項目共同構筑了“元境”的空間敘事。

在當下的時代背景下,作為展覽的“元境”,營造與呈現了一種萬籟共生的宇宙意識,它思考的出發點與時下流行的“元宇宙”概念截然不同。從中國獨有的文化脈絡與詩性精神出發,“造境”的目的不是為了建立新的區隔,恰恰相反,它的目的正是要超越現實的藩籬界限,重新建立一種普世性的反觀自我的方式,以及由此建構的人類共同的未來。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號