杭州宋代玉器藝術館館長何少峰

博物館是人類歷史、文化、記憶的重要載體,它可以是無限大的,大到可以記錄上千年的文明,也可以是無限小的,小到把文明濃縮到一塊巴掌大的玉中。隨著文化復興國家戰略的貫徹實施,博物館熱已經成為社會文化的新時尚,民間藏家紛紛化“獨樂”為“眾樂”,一些極具地方特色的民營博物館在全國各地不斷涌現。據國統計,2008 年全國非國有博物館數量僅 319 座,而截至 2019 年底,非國有博物館已增至 1710 座,占全部博物館數量的 30.89%,中國民營博物館不僅數量眾多,而且質量和規模也頗為可觀。

2018 年 10 月 28 日,坐落于杭州市上城區南宋皇城遺址的杭州宋代玉器藝術館正式開館迎賓。該館是由浙江省收藏協會玉器委員會和杭州宋代玉文化研究會在杭州市和上城區委、政府的支持下共同成立的,是杭州市歷史文化傳承發展、不斷創新的代表性單位。建館兩年以來迅速從眾多民營博物館中脫穎而出,受到社會各界的廣泛關注。采訪中何館長說的最多的就是“機緣”二字,“我一直覺得收藏玉也有緣分,無論做任何事時機和緣分都很重要。” 積二十余年收藏研究之力,化私藏為公眾服務,何少峰一直堅持公益辦展,積極開展專題論壇,提煉玉文化蘊含的優秀思想和時代精粹。

《圣佳藝文志》:何老師您好!首先感謝您接受本刊的采訪。作為一名資深的玉器藏家,您是何時開始古董收藏的,又為什么青睞玉器這一門?

何少峰:我研究玉器是從 1993 年開始的,機緣巧合吧。我是浙江金華人,金華的地理位置,八省通衢,非常便利,剛好我住處附近有個比較大的古董市場,每天進進出出耳濡目染。而且我對古典小說《紅樓夢》也特別感興趣,看到玉仿佛有種迷戀的感覺。于是在環境熏陶下開始自己慢慢摸索起來。

玉器作為中國古代優秀文化的主要載體有兩個特點,是其他文物藝術品不具備的。其一,玉器在中國人看來是神圣而圣潔的,容易激發內心深處的喜愛;其二,在所有藝術品類中它比較方便把玩和欣賞。所以當踏入藝術品收藏領域之始,我就自然而然走向了玉器。慢慢的在收藏過程中,發現玉器中蘊含的文化深邃而源遠流長。

《圣佳藝文志》:中國有著數千年的用玉歷史,并形成了獨特的玉文化,在您看來,玉器在古代人的生活中占據了怎樣的特殊地位?

何少峰:玉器在中國古代藝術文化發展歷程中從未間斷,而且在各個時代的社會生活中都發揮了重要作用。作為中國古代最高禮節的一種,在玉璽、玉帶和禮制用玉中表現的非常充分,秦始皇的玉璽,唐代出土的玉腰帶,漢代的禮杖器等等,涵蓋了社會生活的各種狀態。我們業內把玉器分為三個階段,早期也就是商周以前,玉被賦予了溝通天地的作用,比如在良渚文化中,玉器多作為禮器和祭祀的神器;商周之后隋唐之前,這段時期的玉屬于王者文化,非普通民眾所能及,特別是漢代,體現的是政權和王權,延續到隋唐大多也是屬于宮廷的;第三階段,從宋代開始,也是我們主要收藏的宋代玉器,這個時間段一直到明清,是玉器逐漸與世俗化接軌的過程。

左:良渚文化玉琮王 浙江省博物館

中:龍鳳虎紋韘形佩 江西省博物館

右:白玉云龍紋帶板 宋代玉器藝術館

玉器不但服務于神權和王權更走向了民間,士大夫和平民百姓都可以通過財富積累換取玉器,這在宋代之前是不可能的。

《圣佳藝文志》:博物館的藏品全部是您個人的私藏嗎?為什么選擇宋代玉器作為博物館藏品的主題?宋代玉器在您的心目中有何特別之處?

何少峰:是的。藝術館里目前在展的大概有近 300 件玉器,占我個人收藏的六成左右。其實最開始收藏玉器是從明清玉開始的,后來經過十幾年積淀,慢慢在其中篩選出一些唐宋的玉器。九十年代初,資料書彩圖版的并不多,市場魚龍混雜,唐宋明清的玉器混雜在一起,很多人不具備分辨能力。隨著圖書出版的發展,人們的認知也在加強,我們發現有些玉器非常耐人尋味,雖然題材與明清一樣有些也具有吉祥寓意,但它的表現手法和韻味卻非常深刻。

白玉龍紋嵌飾 宋 宋代玉器藝術館

我們從中區別出來對照資料書上的彩圖,慢慢就發現哪些是宋代的,哪些是唐代的。這批玉器我們在2000 年以后就開始集中收藏,逐漸形成以宋代為主的中國玉器收藏體系。宋朝文化在歷史上既是承上啟下的存在,也是公認的文化高峰。宋代的玉外表漂亮玉質柔潤,又兼具表達內涵的優秀文化,可謂美貌與智慧并存。所以我們才鎖定這個版塊的收藏。機緣巧合的是,杭州也是南宋故城臨安,在這種環境下,我們很自然的想把個人的所學所藏,與杭州和地方上的宋都文化需求結合起來。

《圣佳藝文志》:杭州宋代玉器藝術館免費公開向大眾展覽,運營這樣一家民營博物館想必是十分不容易的。那么您是從何時開始有這個想法成立博物館的?又是如何克服辦館中的種種困難的?

何少峰:我原來在體制內工作,邊工作邊收藏。收藏的過程其實會改變一個人的想法和認知習慣,第一是思考習慣和學習習慣,第二是改變價值觀念。收藏二十多年,我們自己學到的內在文化和掌握的方法、信息還有古人的智慧,我們很希望將它分享出來。離開體制后真正開始著手辦館是三年前,2018 年剛好是南宋定都杭州 880 周年,南宋文化節就是一個合適的契機,當時地方對宋韻文化的需求帶動,與我們民間力量剛好形成契合點,天時地利人和齊備,這就叫機緣。

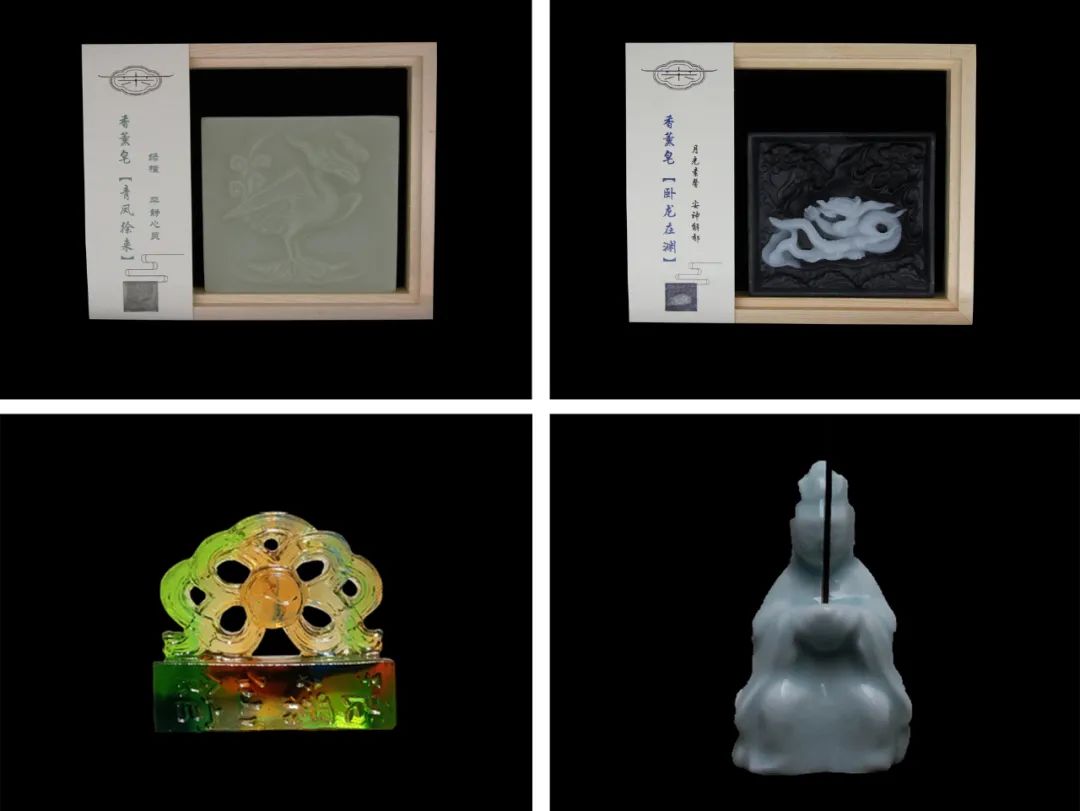

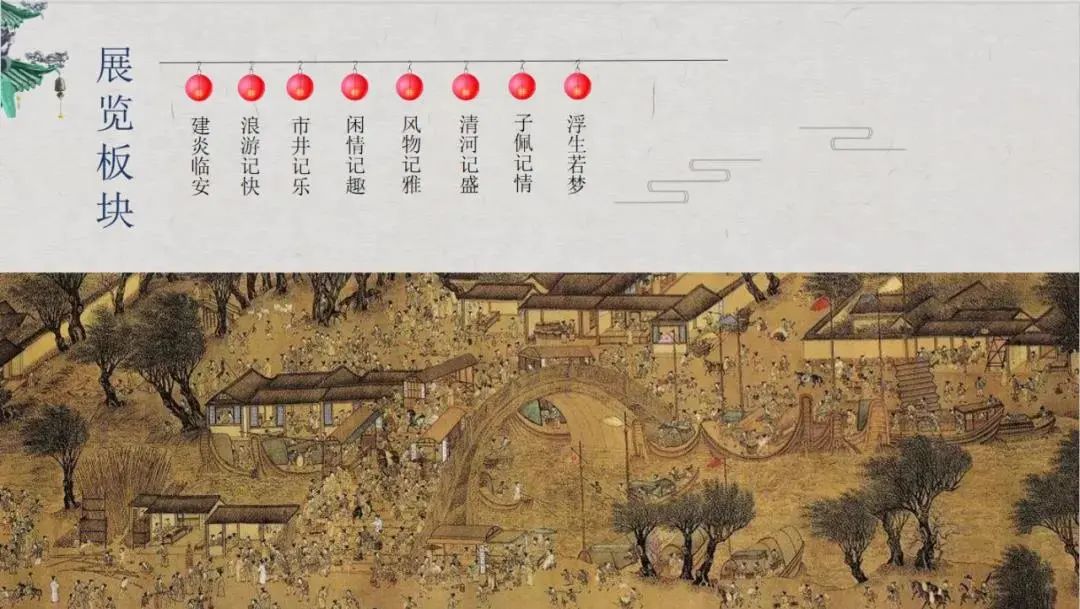

我們希望通過民辦博物館這樣的形式,對國有博物館的收藏系列進行一個補充、將我們多年的文化積淀、發掘到的文化內涵進行輸出,來引導和影響更多的人。“獨樂樂不如眾樂樂”,傳統藏家都是深藏,將藏品收在保險箱或者藏室的角落,偶爾自娛自樂慢慢把玩、欣賞、研究。但是時代在變,改革開放四十多年,文化同步發展復興,現在習大大都在強調中華優秀文化的傳承和復興。玉器本身就是傳統文化的核心,凝聚數千年未中斷的文化載體,更需要有識之士和一眾藏家,將自己的藏品以及在收藏過程中發掘、體會的文化內涵,通過“物”的形式展現,最終來達到傳播文化的目的,使得玉文化在國內能夠慢慢形成主流。以前都是小眾玩家自己收藏,地方政府并不了解玉文化的悠久歷史和重要性。我們開館當天盛況空前,地方文博機構、政府各級文化部門的領導都參加了開幕活動,他們第一次領略到玉器文化如此博大精深,特別是作為主題館恰好能與杭州的南宋古都文化完美契合。開館后很長一段時間內,宋代玉器藝術館的宋韻文化在杭州廣為流傳,主流媒體也不遺余力的幫忙宣傳推廣。辦館確實非常不容易。首先要有藏品,這在收藏行業中本來就很難,特別是以宋代為主題的文物。眾所周知宋瓷、宋畫的價格都非常昂貴,宋玉也同樣如此,雖然相對瓷器和書畫,玉器的價格還沒有充分體現出來,但從蘊含的內容,文物的稀缺性來看,它的價值甚至更高。收藏這件事本身就很難,我們經過二十余年有意識的收藏積累,雖然當初目標沒那么清晰,但過程中非常努力,不斷研究、發掘藏品的價值,可以說現在一半工作都是靠這二十多年積累完成的。其次我們需要外在的支援,比如場地,人工,生產資料等等,還需要一個志同道合的團隊,共同發掘、研究推廣這段文化。辦館過程中經歷了各種努力和心酸,藏品的沉淀,內容的發掘,團隊的打造,場館建設,展覽策劃,社會推廣等等。人家說,辦博物館是收藏家對社會貢獻的終極目標,就像文人出版著作一樣,他會把自己的思想和意識形態,美好的東西都展示出來。這個過程雖然十分艱辛,但是向社會輸出文化也帶來許多學習和快樂。我們宋代玉器藝術館成立后不久,就在杭州、浙江產生很大影響,后來形成全國性的熱潮,全國的文博機構、藝術機構、拍賣行、收藏家都到我們館里來學習交流,比如包括故宮博物院、南京博物院、上海博物館、浙江省博物館等在內的許多公立博物館都組團在我們這里參觀交流。我感覺一切付出都很值得。《圣佳藝文志》:作為一家私立博物館,目前運營情況如何,可以做到收支平衡嗎?何少峰:我們宋代玉器藝術館成立到現在剛好兩周年,兩年以來,一直都是公益辦展,包括開展論壇、文化發掘和傳播都是公益性質的。從場館打造開始,都來源于我們的個人投資。現在這個場地是向政府租賃的,政府能夠把南宋皇城這么好的地段租賃給我們相當難得。當時有那樣的初心辦館與地方做文化共聯,其實我們并沒有在意前期的投入,只是堅持把每一個環節做好。場館的外圍,館內的美感,設備的安全穩定,包括策展的精細,文化發掘的全面,不知不覺就兩年多了。除了自身的投入和付出,地方政府在許多地方也給予我們大力支持,比如宣傳輸出、場租減免等等,使我們在“讓文物活起來”這條道路上走得更遠更堅實。雖然我們出錢出力各種付出,但是如果沒有政府的支持,我們也不可能發揮出最大的效用。自籌資金投資維持博物館運營的同時,我們也在開發研制文創產品、做學習論壇、課題課件等創收項目。文創作為博物館的衍生產品他的作用不可小覷,它能讓很參觀者形成自己的認知,包括對這段文化的印象。比如我們正在研發的產品,一件宋代玉杖首,通過復原按照現在的市場需求,設計了一種文明杖,另外我們還計劃以宋代玉器的紋飾定制玉飾品,還可以應用于日常文房茶道具,目前這些還在研發階段,陸續會在館內上架。但是客觀來講文創暫時還不可能對博物館的建設運營產生多大積極作用,目前還實現不了收支平衡,是熱愛和情懷讓我們一直堅守初心。《圣佳藝文志》:您現在挑選博物館藏品時,有什么特殊的標準嗎,您最看重藏品哪方面的價值?何少峰:我們選擇藏品更多的是依照策展需求,更看重它背后蘊含的文化和故事,以及表現出來的文化主題,而不在于它的材質和外表,當然宋代的玉器相對于漢代以前玉器可以說非常美麗了。我們目前策展按照整個宋代的時間脈絡,有每個時間段的板塊,也有文人玉器板塊,書畫在玉器中的表現也有專門的板塊。通過一個個板塊,把宋代的整個歷史文化組合起來。所以在收集這些玉器的時候,我們比較看重它符合哪一段文化,有哪些可以挖掘的故事,傳遞的信息,歷史文化等等。即使去拍賣場我們也堅持這樣的價值觀念,而不是僅僅是看重它的美。現在有很多年輕人,看玉的時候非常直觀,這塊玉白不白,雕工怎么樣,但我們覺得更重要的是它背后要表現什么,傳統文化的發掘,才是我們博物館追求的,也是社會文化的需求,我們博物館的價值正在于此。《圣佳藝文志》:與大型公立博物館相比,宋代玉器藝術館在館藏體系、展覽策劃、陳列設計上有什么獨特之處?何少峰:宋代玉器藝術館的展廳分平行的上下兩部分,現在設有一個固定展,結合兩宋歷史文化和人文背景,我們希望讓它能夠長期穩定的發揮作用。同時我們也在策劃各種臨展,比如去年十月配合南宋文化節推出的臨時展以臨安六記為主題,通過“建炎臨安”“浪游記快”“市井記樂”“風物記雅”“閑情記趣”“清河記盛”“子佩記情”“浮生若夢”八個板塊,帶觀眾走近那個文化的巔峰時代。之后我們還會增加展廳做更多臨展,比如宋代文人玉器展,宋代生活寫實里的玉器等,甚至我們可能會涉及宋代相關的其他門類,或者做玉器的年代延伸。結合地方對南宋文化的宣傳,我們隨之也會做出相應調整。公立博物館有豐富的資源和財政支持,但是單就宋代玉器這個板塊來講,很多來我館參觀交流的學者和研究員都說,我們宋代玉器藝術館在宋玉品質上甚至可以和國內大館抗衡。因為我們的藏品自成體系,策展、陳列時也更注重表現。我參觀過很多公立博物館的展覽,有些博物館雖然藏品很好,但陳列形式和表現串聯的思想都有很大進步空間。我們設計展覽的時候,每個板塊都按照宋代人文歷史的發展,闡述相應年代背后的文化內涵,每個來館里參觀交流的人都說我們的展覽太用心了。對于每一件藏品,我們都不遺余力的發掘它的背景宣傳資料,把一個個板塊串聯起來,旨在講述兩宋時期的人文歷史。參觀者進來之后就會發現,每一件藏品的擺放都是精心設計的,特別是文字闡述,能夠將專題的內涵精準表達出來且得到廣泛認可。可能是因為帶著熱愛去做事,所以較之公立博物館我們顯得更仔細用心,畢竟把藏品當做自己的孩子,對于它們背后的故事都甚為了解,故而在展陳時能夠將他們都展現出來。有一位資深博物館館長參觀后說,你們這家專題館做的真好,我參觀過很多博物館,有的只是停留在展示藏品本身而已,并未將其背后的文化發掘出來。我想這是現代博物館最重要的功用。《圣佳藝文志》:宋代玉器藝術館的鎮館之寶有哪些,可以簡單介紹一下嗎?何少峰:許多到我們宋代玉器藝術館來參觀的朋友都很關心這個問題,哪件是鎮館之寶。確實有這樣一件藏品,2011 年我在拍賣會上買到一尊炎帝神農像。這件玉器是臺灣藏家舊藏,以羊脂白玉雕琢而成,炎帝端坐在一塊太湖石上,目光深邃,神情莊嚴肅穆,姿態威武雄壯,造型精準傳神,立體感極強。底部有“張宣造”款,這種刻款玉器是宋代內廷玉作“物勒工名”的制度需要。依其神態、功能、玉質和雕琢的工藝特征,應為北宋時期宮廷文思院玉作供器,彌足珍貴。炎帝神農是三皇五帝之一,宋代立國時,被宋太祖趙匡胤尊為感生帝,因此我們在展覽的時候很自然的就將它作為鎮館之寶來陳列設計呈現出來。高宗南渡,定都杭州,第一個年號就是“建炎”,意為彰顯炎帝之德。我們館展的是宋代玉器,炎帝是趙氏的感生帝,而且館旁有座吳山,吳山上恰好供奉了一座炎帝廟。恰好我們收藏了這件宋代早期的炎帝雕像,它自然就變成我們的鎮館之寶。有人說選址在南宋皇城,一般人鎮不住,但是我們館藏有這么多宋朝的玉,甚至有這尊炎帝神農坐像坐鎮,我想這就是機緣吧。《圣佳藝文志》:最后一個問題,成立杭州宋代玉器藝術館后,您多了博物館館長這樣一個身份。這個身份對您有什么特殊意義?您對今后博物館的發展有哪些可以透露的規劃嗎?何少峰:收藏是一個非常艱難的過程,要成就一位收藏家非常不容易。面對魚龍混雜的市場,能夠把路走對,走長遠的少之又少。收藏中最有價值的是什么?除了將物件本身收集到一起,更重要的是對它的研究和發掘,然后它會改變你的學習習慣,甚至思考問題的角度,進而對人生觀產生影響。所以后來我堅定的從體制中走出來去做現在這些事。辦博物館是很多收藏家的終極夢想,但辦博物館比著書立說更難,它面向社會大眾,接受普羅大眾的檢驗、審視、批評,一絲的不足,就會迎來更重的打擊。我們也聽說過有些私人博物館在辦館選藏品的過程中出了問題,被社會大眾詬病,故而博物館首先要保證藏品的契合和精準。第二,還要通過社會法則綜合各種力量去辛苦運作。作為收藏家來說有機會把私藏轉為公共文化產品展示給廣大民眾,在發掘和弘揚傳統文化的過程中,能夠發揮更大的自我價值和社會價值,這是毫無疑問的。我在想現在第一步已經基本實現了,在杭州南宋皇城遺址,在浙江宋韻文化最濃厚的地方,建成了宋代玉器藝術館。第二步,我還想要把它的社會效應發揮到極致做大做強。我最近在想,現在館內展示的藏品和傳遞的文化信息在行業內,在藝術市場,在文博和收藏行業內無需做更多的宣傳和推廣了,但是我們要使研究成果在民眾和文化愛好者中發揮出更大的社會效用,融入區域文化工作,加大宋韻文化的發掘和傳播力度。一方面我們可能會通過與地方幾個大型公立博物館加強串聯互動,比如杭州博物館、浙江省博物館、浙江大學博物館,包括杭州正在打造的德壽宮遺址博物院,形成南宋文化精品團體,以交流借展等形式加大對社會民眾的輸出。另一方面我們正在與美院、浙大接洽合作,以課程的形式走進高校。以前在高校的藝術門類中沒有玉文化,我們希望通過玉和它背后的文化,慢慢通過比如選修,課件交流等形式走進校園,最終成為大學和藝術行業的社會實踐基地。這是我們階段性的目標和想法,將為我們可持續性地發掘和弘揚傳統優秀文化打下堅實的基礎。第三,我們將繼續加大融入地方政府對宋韻文化的推廣與宣傳的力度,更多地參與地方考古與研究發掘的工作,為“擦亮文化金名片”作出自己應有的貢獻。我們通過不同的展示方式和宣傳手法,普及、發掘、繼而弘揚中華民族的優秀文化,這是我們的使命,我們必將在這條路上堅持不懈,任重道遠。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號