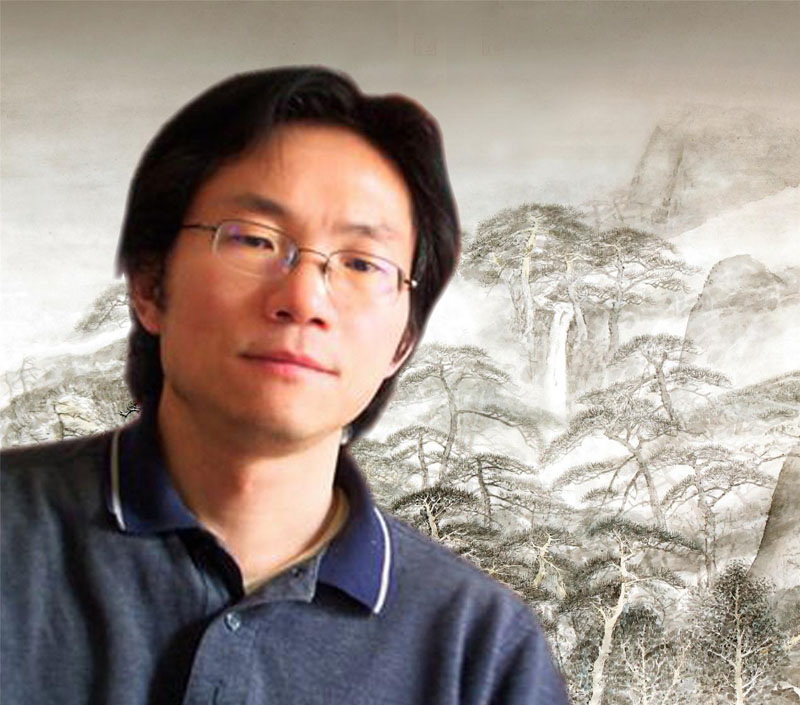

【畫家簡介】

李紅東,中國美術家協會會員,清華大學美術學院畢業,中央美術學院研修結業。為國畫名家崔如琢先生入室弟子,早年師從章太炎弟子曾金佛先生,冰心老人為紅東畫館題字。

作品入選建軍八十周年全國美展、建國六十周年全軍美展、全軍美術精品赴港澳展、建黨九十五周年全國美展、建軍九十周年全國美展、全國書法美術精品展、“八大山人”全國山水畫展、“翰墨神木”全國中國畫展、“雨花滿天”全國山水畫展,在拉薩和北京舉辦個人畫展。作品榮登央視舞臺,在CCTV3綜藝頻道《百年禮贊——慶祝中國共產黨成立100周年大型交響音詩畫》特別節目中專題播出,并在《美術》雜志、《中華英才》等報刊發表。

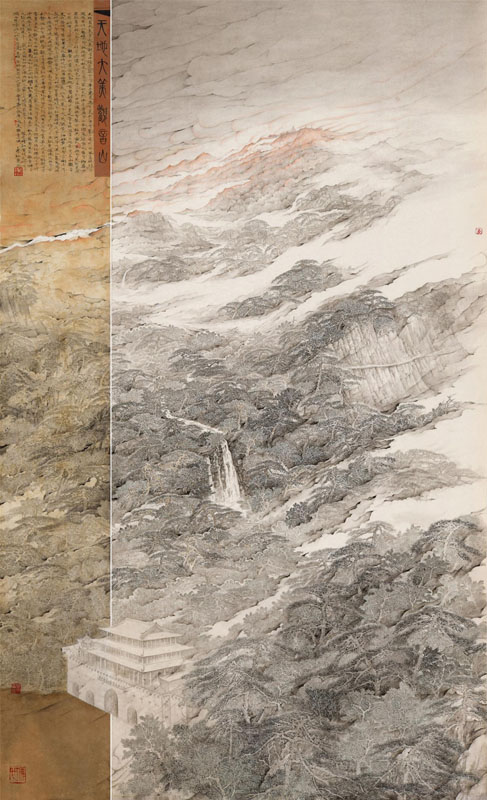

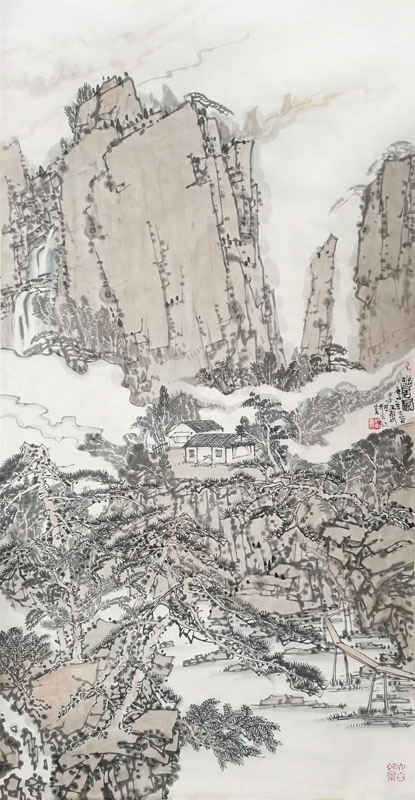

《大美江山》

李紅東的藝術人生

文/大維

李紅東自幼酷愛繪畫,畫畫好像與生俱來的,記事起就在畫畫。父母是中學教師,小時候在學校環境里生活,父親喜歡畫并負責學校圖書館,于是經常在圖書館里面看書、看畫冊,徐悲鴻、齊白石、潘天壽等很多的畫冊記憶猶新。看父親畫畫,自己也畫,至今他還記得筆墨在宣紙上滋潤的感覺。逐漸周邊大人們說他畫的比父親好,后來父親不畫了,李紅東卻畫了半輩子,幾十年如一日。

好在畫畫里面有無窮的樂趣,可以時常在進步,又因為藝無止境,所以他感覺藝術總是在路上,有很美的風景。

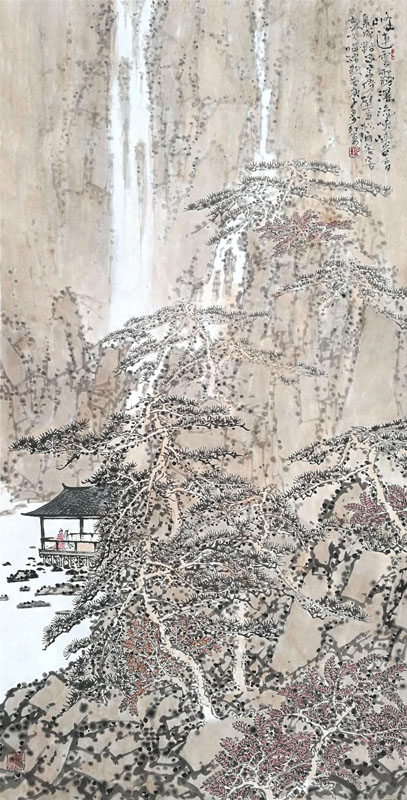

《山月流泉》

從小在圖書館看徐悲鴻那幾本畫冊,有素描、油畫、國畫。看到徐悲鴻畫夫人廖靜文的很多肖像作品,以至于后來他在美術學院時見到廖靜文先生,感到無比親切,照相合影題字。美院那幾年他真正理解了素描和造型,理解了西方繪畫的空間體積關系。廖靜文先生對學生說:悲鴻生前說不懂得造型就不是一個好畫家。靳尚誼、楊飛云等著名的教授也經常講課,于是那些年他迷戀西方繪畫,體會到線性素描和塊面素描的不同技法趣味和美感,體會到古典油畫、寫實主義和印象派的不同魅力,拉斐爾、委拉茲貴支、丟勒、魯本斯、德加、雷諾阿、畢沙羅、梵高、懷斯……,甚是喜歡,畫了很多油畫,古典的、寫實的、印象的。這期間李紅東創作的幾幅寫實油畫作品多次入選全國美術作品展,并在《美術》雜志發表、中央電視臺報道,由此打開了參加中國美協展覽的大門,也一度想讓自己成為寫實主義、現實主義畫家。

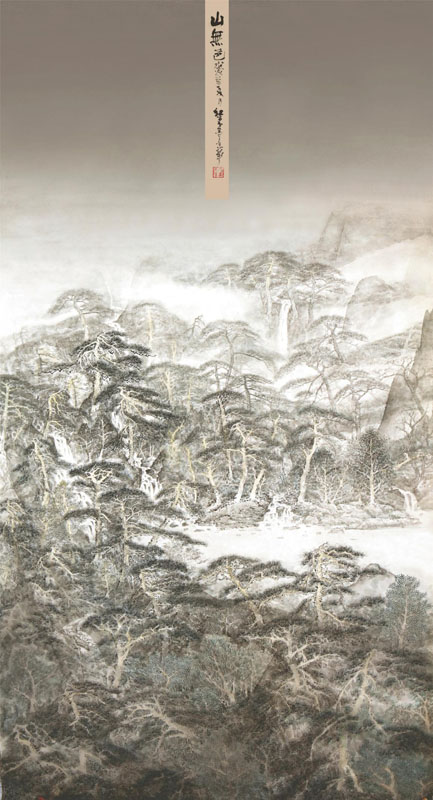

《山無色》

可是之后他念念不忘的還是中國書畫,可能這些是包含著小時候的記憶,或者正如李紅東的恩師崔如琢先生所說:中國文化是融入在我們每個中國人身體的基因里。

小時候讀唐詩宋詞、畫國畫,還有書法篆刻,總結來說,李紅東感覺到這其中的美似乎比油畫寫實來得更加天馬行空,意蘊、氣勢以及所體現的哲學關系,更有一種文人畫情節的抒懷。

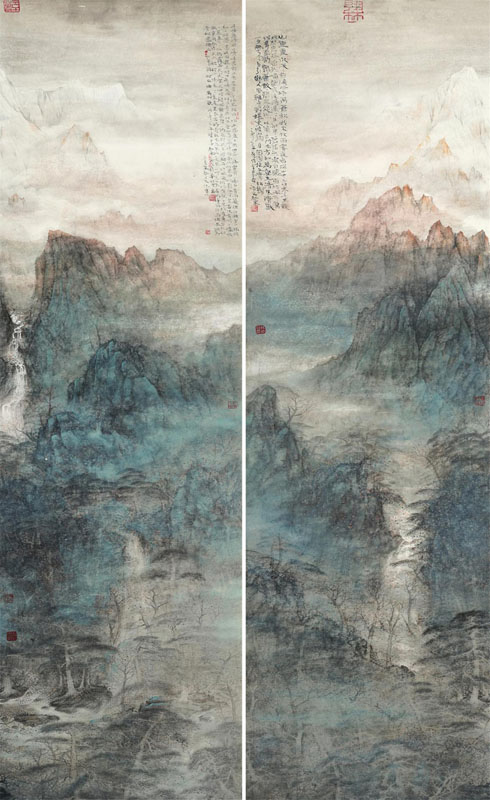

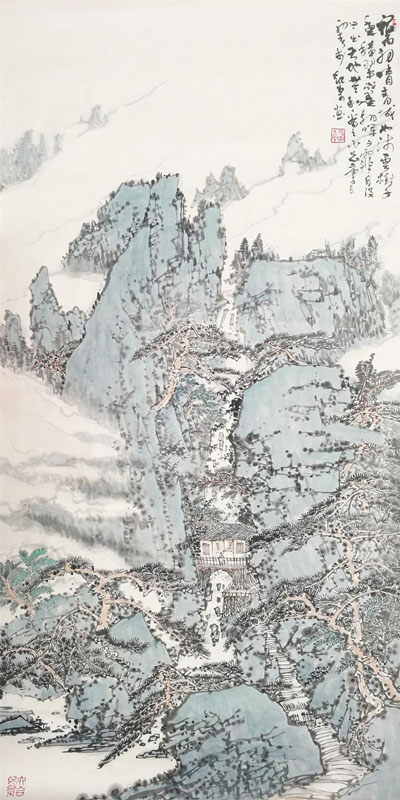

《山霽無嵐》

早年的學習最慶幸的是遇到了一位好鄰居,他就是離休在家的章太炎弟子曾金佛先生,這位嚴謹治學的老人成為了李紅東真正的啟蒙老師,學習體會到了傳統文化的精深博大,體會到書畫藝術的奧妙,因為很多傳統文化和書畫理論里面的詞語,只是書面詞語并不能切身理解,通過曾教授言傳身教,李紅東從身心、從一筆一劃中體會到了文化精神和內涵。曾教授早年追隨革命,曾在方志敏的領導下進行革命運動。后轉到上海,拜師在章太炎門下,并與潘天壽、鄧散木諸多名家交往密切,歷任中正大學教授后離休在家,巧遇的是剛好成為了隔壁鄰居,老人九十五歲時去世,這是一段難得的、值得深切懷念和銘記的美好時光。

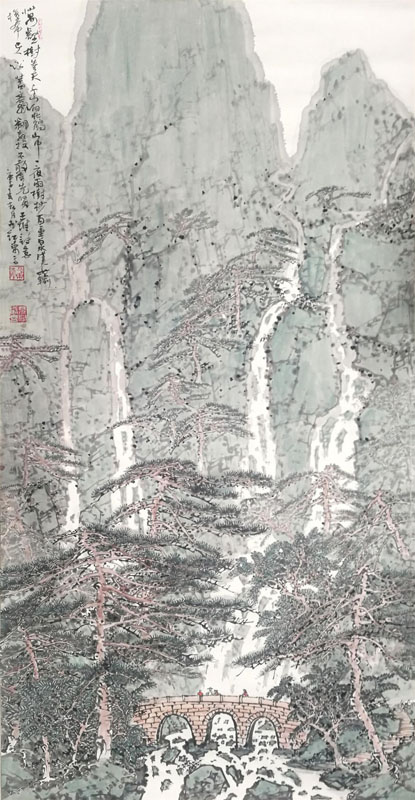

《千峰萬峰 山重重》

李紅東與冰心結緣于1995年,那時作為文藝青年的他懷揣著文學繪畫的夢想,和對冰心老人敬仰的心情,手持自制的小桔燈輕輕敲開了冰心老人的家門,她是那樣的慈祥和藹,待人真誠。李紅東帶了一些詩歌和國畫作品,請老人指導。做為中國現代文學的祖母級人物,冰心總是很關懷晚輩的,李紅東想請老人題字,她欣然答應,并很快走到書桌旁題寫‘紅東畫館’。看到她微微抖動的手,李紅東心里真是充滿無限的感激。老人給了他巨大的鼓舞,也一直激勵他在藝術道路上前行。

《山風如嵐》

李紅東的藝術之路,有幸得到了許多前輩大家的提攜、關懷。拜師在著名收藏家、國畫名家崔如琢先生的門下,更使李紅東感恩在心。

2009年11月22日,著名國畫家、收藏鑒賞家崔如琢先生接收李紅東為入室弟子,并舉行了隆重拜師儀式。崔如琢先生師從李苦禪,曾任教中央工藝美術學院。崔先生出道甚早,學養深厚,堅定地弘揚和發展中國傳統書畫藝術,收藏了豐富的中國歷代書畫精品。有幸拜讀這些優秀精品,恭聽先生講解傳授,耳濡目染,從心靈上領悟著中國藝術的宏大氣象,受益良多。崔先生教導他深入到藝術傳統中去,首先要臨習元四家、石濤、八大等優秀傳統,體會他們的用筆、氣息和境界;這些優秀的傳統文化是融入到了中華民族的骨髓里的,要深入學習、繼承和發揚好中國的筆墨精神。

《林泉高致》

國畫水墨的研究得益于恩師崔如琢先生,按照先生指導嚴格臨摹了元四家、清四家,在學習前人和學習老師的同時,探索自己的繪畫語言和方向,在繼承傳統、打入傳統的基礎上融會貫通,結合自己的感受和理解,畫出自己的意境。崔先生說,拜師學習不能太像老師,歷來名家們的弟子只知道學老師者大都不能有所成。崔先生也一直強調學習老師就是學習傳統筆墨精神,不能在外表上刻意模仿,適時探索自己的筆墨表現。

《山水攬勝》

學習書畫篆刻,醉心于傳統文人畫以書入畫的韻味。線條是中國畫的靈魂,學習探索傳統筆墨形式并以個性化的線條為主,輔以施色,表現淡雅清新的文人畫意境。取材多以山泉幽谷為主,樹木搖翠、山崖層嶺、流云飛瀑,還有居住其間的亭臺茅屋,仿佛身臨其境,感受到清新的山風和濕潤的空氣,還有山林鳥鳴落葉之聲,無論是千巖萬壑、小橋流水,還是草木鳥禽,江南詩意一般的雨木芳華,這無疑是文人畫家所向往陶醉的山野田園生活。

《秋山溪水》

通過勤奮努力的創作獲得了一些成績,國畫作品也多次入選全國美展并加入中國美術家協會,實現了他的藝術理想。多年來為參加全國美展創作艱難的探索領悟,雖然辛苦,確實是得到了鍛煉磨礪,感覺到創作能力提升了很多。如今他在藝術上重新審視自己,回歸到中國傳統文化的根基里,修行詩書畫印的綜合素養,不忘初心,砥礪前行。近年的創作正是在經歷磨礪之后所迎來的恬淡閑雅,詩以言志、畫為心聲,沉浸在傳統文化的精深博大,沉浸在詩書畫印的文人意趣。

《幽居圖》

品鑒傳統文人畫淡雅的修為,線的簡、輔色的雅,去除俗氣,用筆的張力和樹木巖石的造型,張力融化成構圖的經營分布,以及計白當黑的節奏韻味,也吻合陰陽互化的文化思想,這種意境也是傳統文化的精神體現。看似無為閑散卻又能融合化氣、形神合一,體現自己所追求的綜合文化素養和精神氣質。力求表現茂盛的樹木植被和空氣的濕潤清新的感覺。以骨法用筆為主,取法宋畫、吸收文人畫筆墨傳統和近現代水墨藝術樣式,兼收并蓄,追求秀美蒼潤的筆墨風格。

《峰連云霧瀑成峽》

堅定書法修煉和篆刻創作,這種素養在作品中表現在用筆骨力的中正飽滿和儒雅的氣息,追求畫外功的整體修養。力求獨出心裁的畫境,激情流暢的用筆,婉轉而又豪放地傳達了云霧山水恢宏迷離之美,以及蘊涵其中的虛實開合、恍惚飄渺的自然之道。以多視角、多方位,采用多種構圖形式、畫面內涵和詩情哲思,體現雨木芳華一般的水墨意境。

《樹杪百重泉》

這就是追求文人心中的山水丘壑、田園雅致,并融化于胸,這美感的生成與云雨所造成的朦朧飄渺有關。若夢似幻的依稀隱約、仙境般的恍惚飄渺,讓人充滿想象、著迷,體會詩意。中國藝術似乎比西方藝術更易于體現云霧煙霞之景,這與中國繪畫所用宣紙筆墨材料的特性分不開,更與追求含蓄蘊藉、講究曲徑通幽的中國文化特征有關,也與中國的哲學思想相聯系。在中國繪畫史上的傳世之作中,多有獨具匠心的霧靄云煙意象、迷離玄遠意境的佳作,借以寄托性靈、冥想寰宇、獨與天地精神相往來。

《宿雨初晴》

傅抱石有言:“畫是有理有性的,并且要天才去灌溉…”,在深入真山真水的寫生面前所激起的強烈的審美感興,以作為創作靈感的原動力,并在創作靈感的驅使下去調動一切藝術手段來實現孕育于心靈中的藝術意象。藝術靈感和藝術意象,不是源于藝術之“流”,而是源于生活之“源”,因而具有獨特的親歷性,一方面要繼承古人筆墨藝術技巧的精華,另一方面又要創造為表現自己的靈感而獨創的屬于自家的新技巧。不忽視靈感與技巧兩方面,運筆用墨能夠使全畫氣脈融貫。在元氣混茫間,似有生生不息的自然生機在運行。追求以書法的筆法入畫,是寫出來的而不是畫出來的,是一種“意氣”。正如張彥遠所言:“運思揮毫,意不在乎畫,故得畫矣。”

《天涼好個秋》

“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”,屈原的詩句激勵著國人,從宏觀來說,是一代一代畫家接力著上下求索,形成我們的繪畫史,每個畫家不管能有多大成就,都在心甘情愿的努力,默默的奉獻,更主要的是熱愛。追求的不是名利,而是藝無止境,堅守并前行。

《每歲深秋》

創作中進一步強化對自然的直觀感性表達,強化親歷其景的那種沁人心脾,那種逼人、感人氣勢氛圍的營造,以增強筆墨意象的鮮活性、獨特性與強烈性。崇高與陽剛既蘊涵于大好河山之中,也澎湃于內心,主客體的共鳴與交匯,將升華筆墨的人文精神內涵,探索筆情墨趣走向新的面貌,形成屬于自己的筆墨樣式。

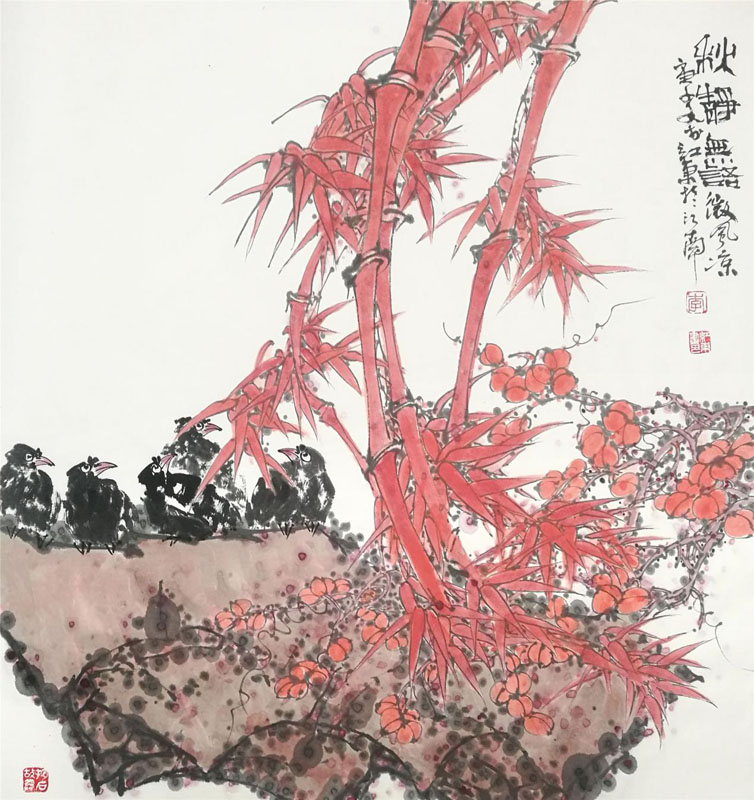

《秋靜無語微風涼》

“藝術為人民服務、藝術為社會主義服務”,筆墨當隨時代,既要繼承傳統繪畫的筆墨精髓,又要融入于現代藝術的新形式、新構成、新氣象,與時俱進,畫為心聲,賦予繪畫以時代特色;同時藝術要立足于生活,服務于社會,謳歌新時代,和廣大文藝工作者一道,繼承和弘揚中國傳統文化,樹立中華民族的文化自信,更多的創作出無愧于時代的優秀作品。

《斑竹幾枝千滴翠》

《秋酣》

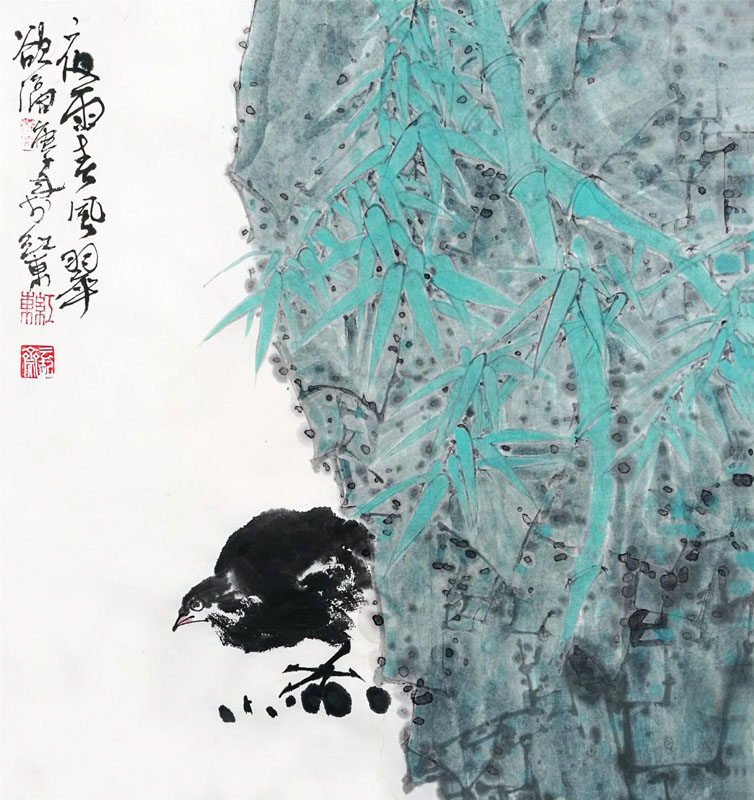

《夜雨春風翠欲滴》

《明月來相照》

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號