水面清圓,一一風荷舉,「大千荷」三幀探微

日期:2021-08-03 16:47:38 來源:永樂拍賣

拍賣

>水面清圓,一一風荷舉,「大千荷」三幀探微

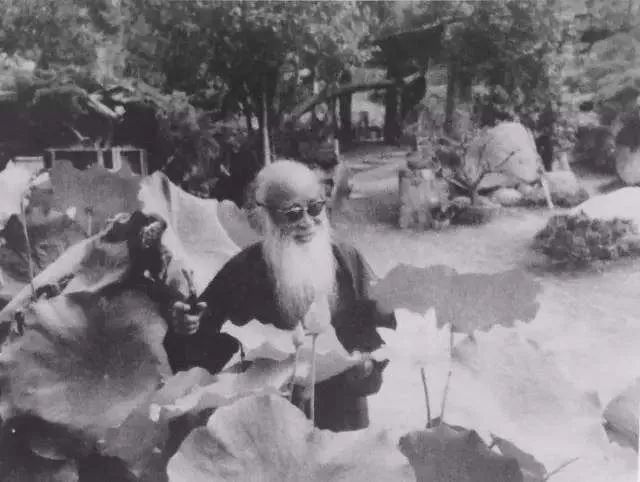

夏日最是賞荷時,風蒲獵獵小池塘,過雨荷花滿院香。張大千的荷花,不論是在水墨寫意還是在工筆重彩方面都開創出了他獨特的藝術風格,“筆補造化天無功”。大千畫荷花大體而言經歷了三個時期,早期師古人,由石濤、八大、徐渭入手,畫風工致典雅;中期集古人之大成,直抒己意;晚期創造的潑墨潑彩法使荷花脫離物態,神韻天成。他認為“中國畫重在筆墨,而畫荷是用筆用墨的基本功”,畫荷花時以篆書筆意畫桿,以隸書畫葉,以楷書畫瓣,以草書畫水草。畫荷需要的正、草、篆、隸四種書法技巧,在此三件「大千荷」中各出風韻,渾然天成。

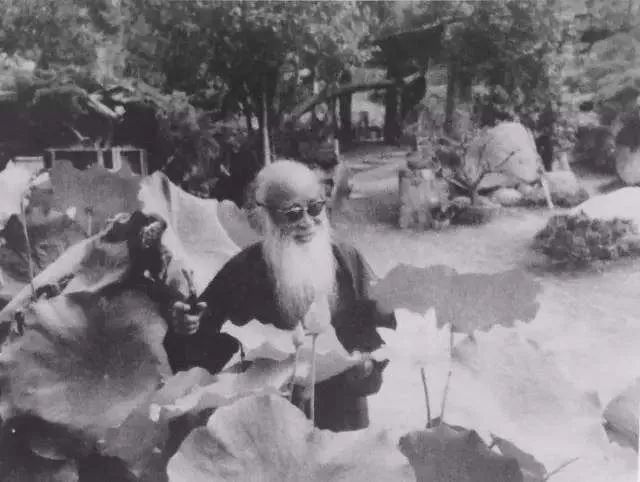

為了畫好荷花,我曾賃居北平頤和園兩年多,每天的早、中、晚三次,我都要去到荷花池畔,細心觀賞,并旁及到其它的龜、魚、蟲、鳥、雜草等物,還下苦工對荷花寫生,所以我能夠對荷花的各種生態,爛醉于心。這樣畫起荷花來,就能夠隨意揮毫,無不畢肖而成趣了。

——張大千《大風堂中龍門陣》

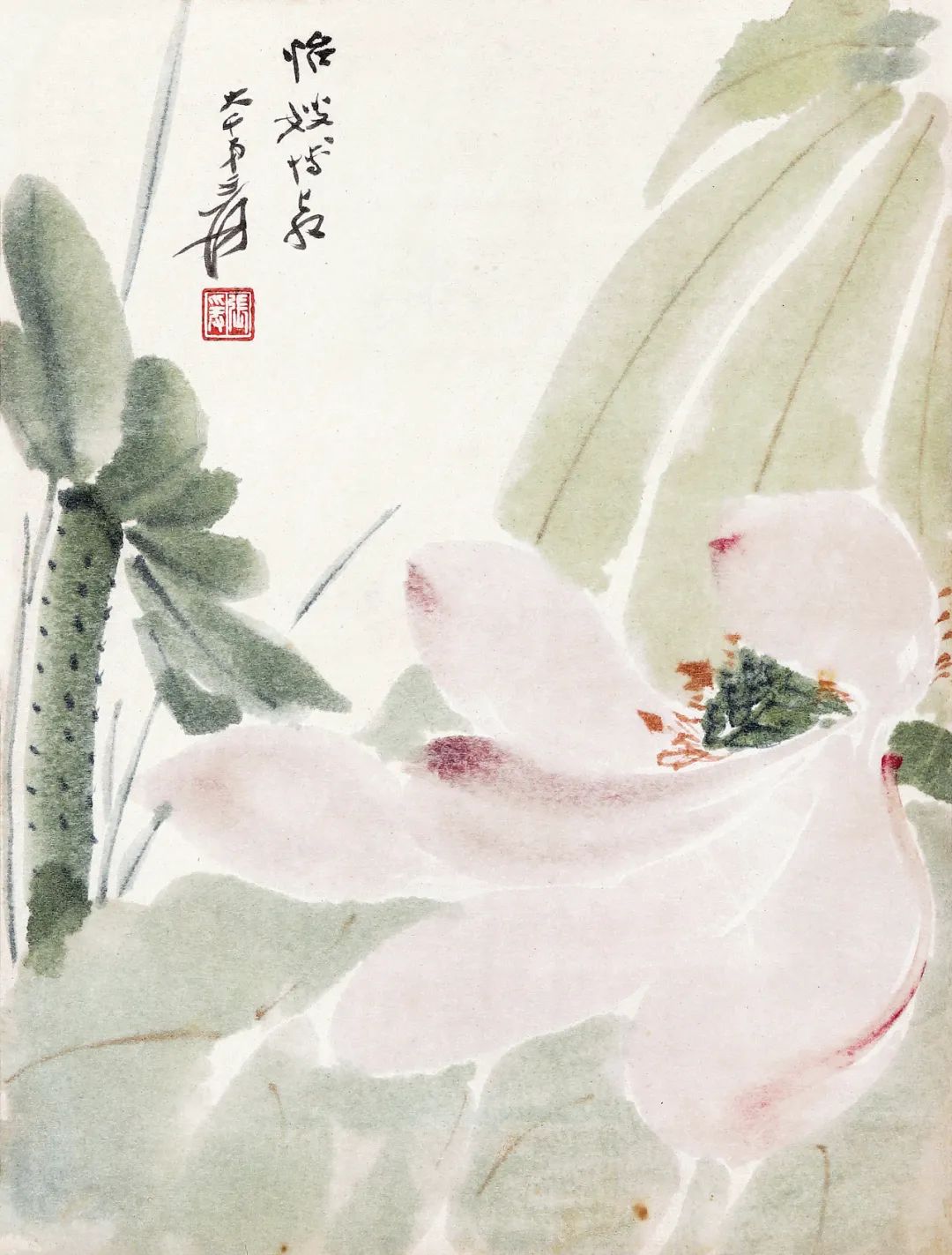

小舫紅窗面面開,殷勤纖手折將來。碧筒近說風流歇,解語多應愧此杯。蜀人張大千爰。《紀念張大千先生逝世三十周年——張大千書畫作品集》,頁89,四川美術出版社,2013年9月。張大千此幅荷花圖,全圖構圖飽滿,荷花荷葉錯落交疊,僅保留左上空白以做題書,墨色運用濃淡相宜,在畫面充實的基礎上巧妙的以飛白和墨塊排布營造出畫面的呼吸感。此圖出神入化,全圖不著一絲水跡,卻能使觀者從水汽迷蒙氤氳的葉間,從掩映的花苞間感受到濕潤的空氣輕騰而上,水墨淋漓。幾朵荷花或開或合,夏日荷塘的爛漫色調,經過清墨淡暈,更有一種沉潛寧靜的氣息,體現了張大千最有成就的淡彩墨荷。筆墨上,張大千回歸徐崇嗣沒骨花卉的傳統,花莖清瘦,不蔓不枝;荷花粉嫩出塵,香遠益清;荷葉草草,墨暈流動而平衡,襯托出出蓮花亭亭凈直的品質。整幅作品用色清雅,運筆靈活。位置經營得跌宕起伏卻又平衡有致。此畫墨荷取幾株迎風怒放的荷花,以較為工整的線條勾出并只在勾線處用少許淡色或淡墨,在花瓣的尖部用濃色或濃墨勾畫,花蕊用藤黃和大紅點出,清新淡雅,讓人百看不厭。而荷花周圍的荷葉則以潑墨揮掃而出,粗礦而大氣,與荷花形成鮮明對比。兼工帶寫的方式使張大千筆下的荷花,落落大方,雅俗共賞,艷而不俗,沉煉洗脫。《并蒂合歡圖》之所以有許多獨特之處,因畫家種荷,觀荷,畫荷一氣呵成。著名書畫鑒定家、畫家謝稚柳先生曾言,“曩昔常觀張氏畫荷,丈二整紙,荷桿自上而下一筆,再自下而上一筆,兩筆接攏,粗細無差,似是一不而成,天衣無縫。此等功力,唯張氏一人而已。”可見張大千在畫荷上的出神入化。張大千善于在多種材質上作畫,此件作品的質地為蓪草紙,蓪草紙是以華南通脫木莖髓為原料制成的紙,特制顏料作畫,經光的折射呈斑斕繽紛且突出的效果,蓪草紙畫大量制作于清末民初的珠三角地區,并從廣州出口到歐洲,題材以反映清末的社會生活場景和各種形色人物為主,諸如官員像、兵勇像、雜耍圖、紡織圖、演奏圖等。24×26.5 cm×8 約 0.6 平尺 ( 幅 ) 1.《張大千書畫集》第七集P59-P74,國立歷史博物館,1990年。2.《文源齋大風堂墨緣·張大千詩書畫》第三輯,花卉冊頁,金時印刷有限公司。3.《雪蓮堂藏畫》卷叁,圖版47,文物出版社,2015年。張大千此件《花卉集錦冊》師法黃荃之工筆外,又兼工水墨、設色二體,下筆成趣,饒有詩味,馨香滿簾。大千用筆簡略,墨色把握調適臻于自然,得物象之神韻。芍藥之富麗自矜,蘭花之卓爾不群,荷花之盛放恣意,梅花之勁力挺拔,花卉盡于大千腕底展現出勃勃生機。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁