百年崇譽:1921-2021 中國近代繪畫百家(上)

日期:2021-08-03 16:40:03 來源:永樂拍賣

拍賣

>百年崇譽:1921-2021 中國近代繪畫百家(上)

1921年是中國近代史開天辟地的一年,從這一年開始中國的藝術界也發生了翻天覆地的變化,繼承傳統,融匯中西,百家爭鳴...中國的藝術家們在更加寬松、廣闊的環境中盡情的創作開來...

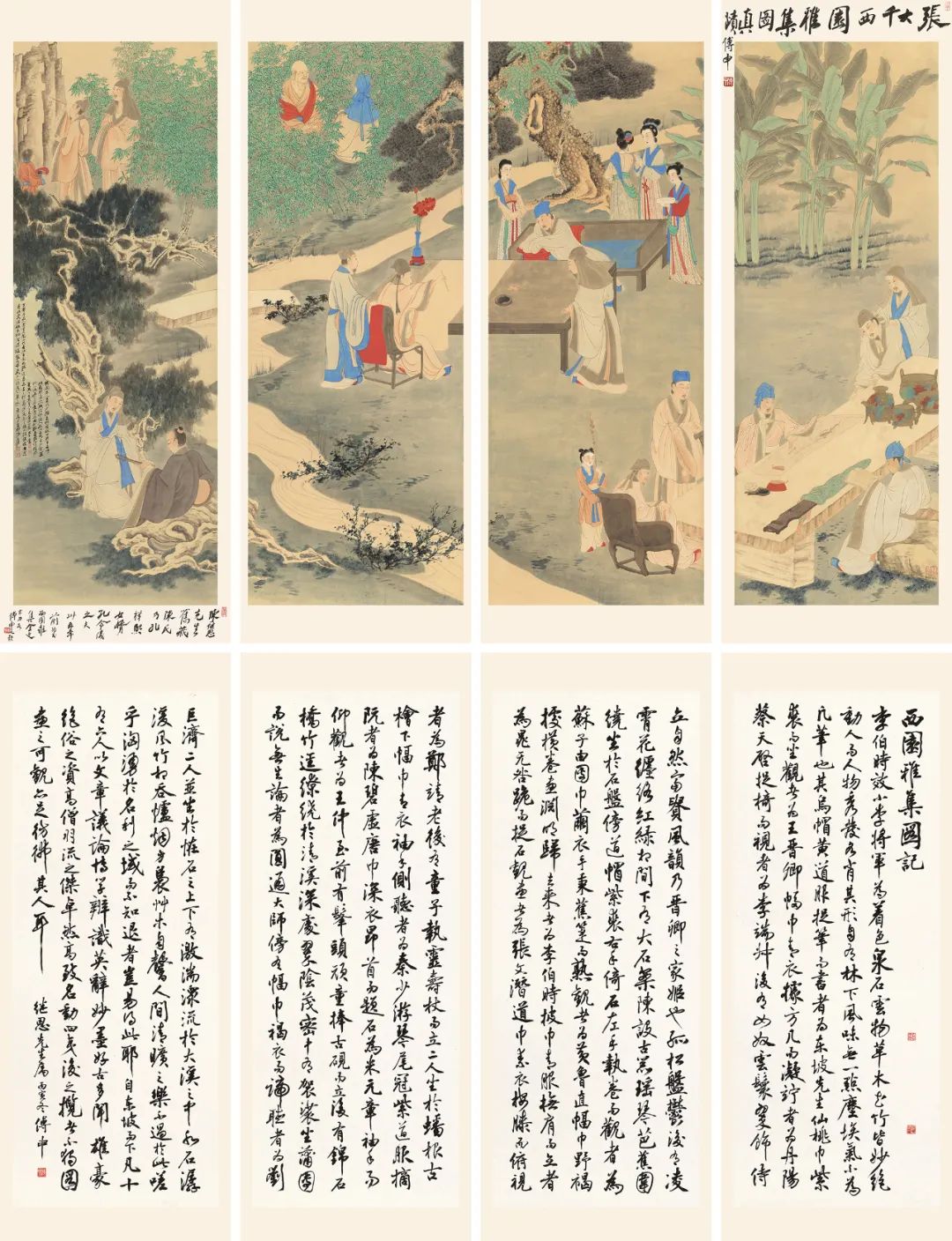

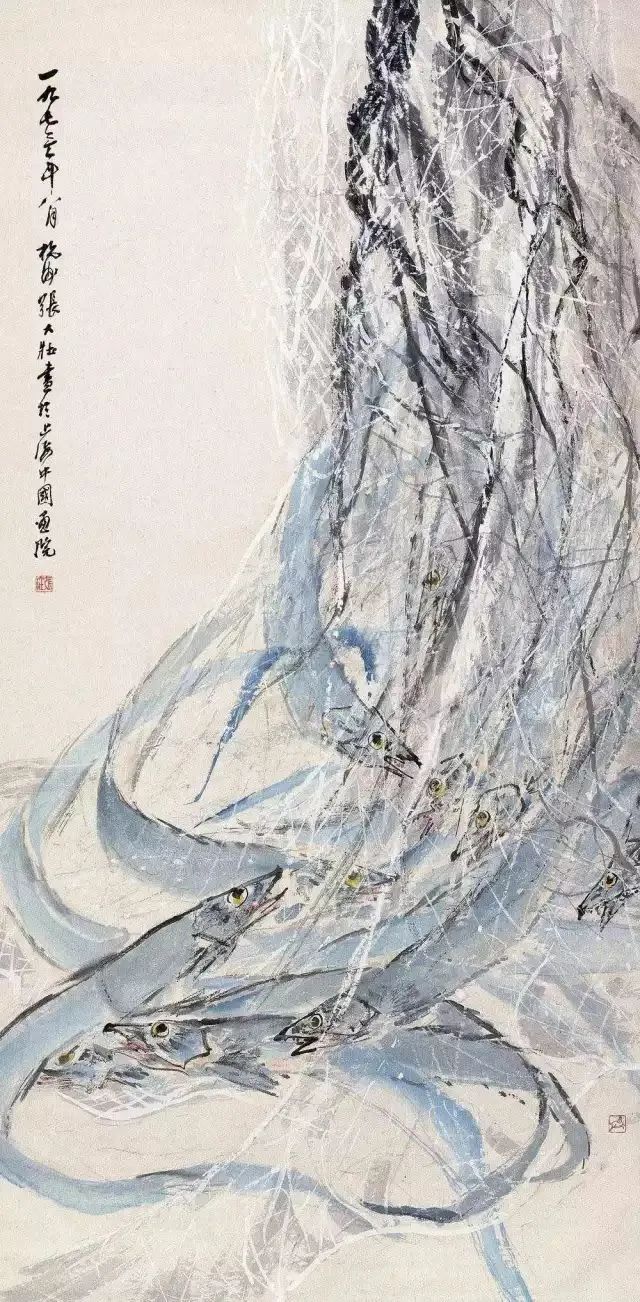

張大千(1899年-1983年),本名張正則,后改名張援、張諠、張爰,小名季,字季爰,法號大千,別署大千居士、下里港人、齋名大風堂、大風起兮,中華民國當代知名藝術家,出生于四川內江,祖籍廣東番禺。因其詩、書、畫與齊白石、溥心畬齊名,故又并稱為“南張北齊”和“南張北溥”。

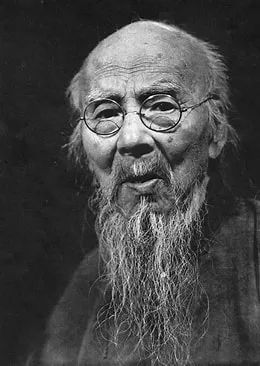

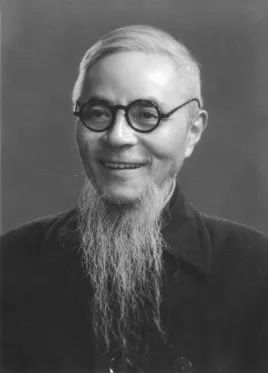

齊白石(1864年1月1日-1957年9月16日),原名純芝,字渭青,號蘭亭,后改名璜,字瀕生,號白石、白石山翁、老萍、餓叟、借山吟館主者、寄萍堂上老人、三百石印富翁,祖籍安徽宿州碭山,生于湖南長沙府湘潭(今湖南湘潭),近現代中國繪畫大師,世界文化名人。早年曾為木工,后以賣畫為生,擅畫花鳥、蟲魚、山水、人物,筆墨雄渾滋潤,色彩濃艷明快,造型簡練生動,意境淳厚樸實。所作魚蝦蟲蟹,天趣橫生。永樂2021春拍

齊白石 (1864-1957)多壽圖

1950年

紙本設色 141× 48.5 cm

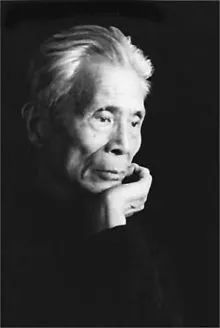

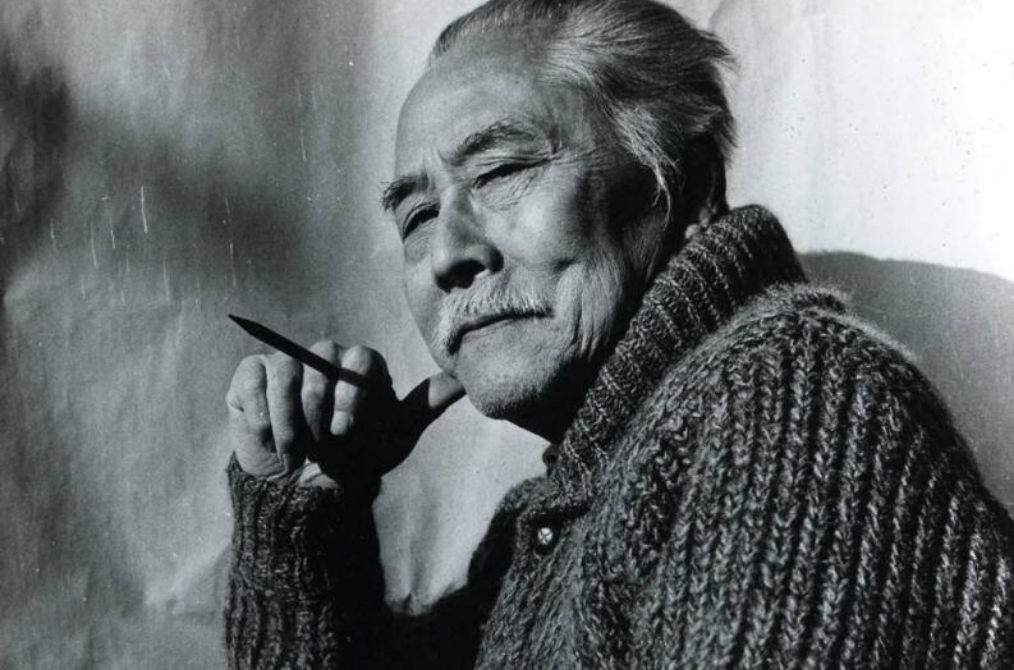

吳冠中(1919-2010),江蘇宜興人,當代著名畫家、油畫家、美術教育家。吳冠中在50~70年代,致力于風景油畫創作,并進行油畫民族化的探索。他力圖把歐洲油畫描繪自然的直觀生動性、油畫色彩的豐富細膩性與中國傳統藝術精神、審美理想融合到一起。從70年代起,吳冠中漸漸兼事中國畫創作。他力圖運用中國傳統材料工具表現現代精神,并探求中國畫的革新。

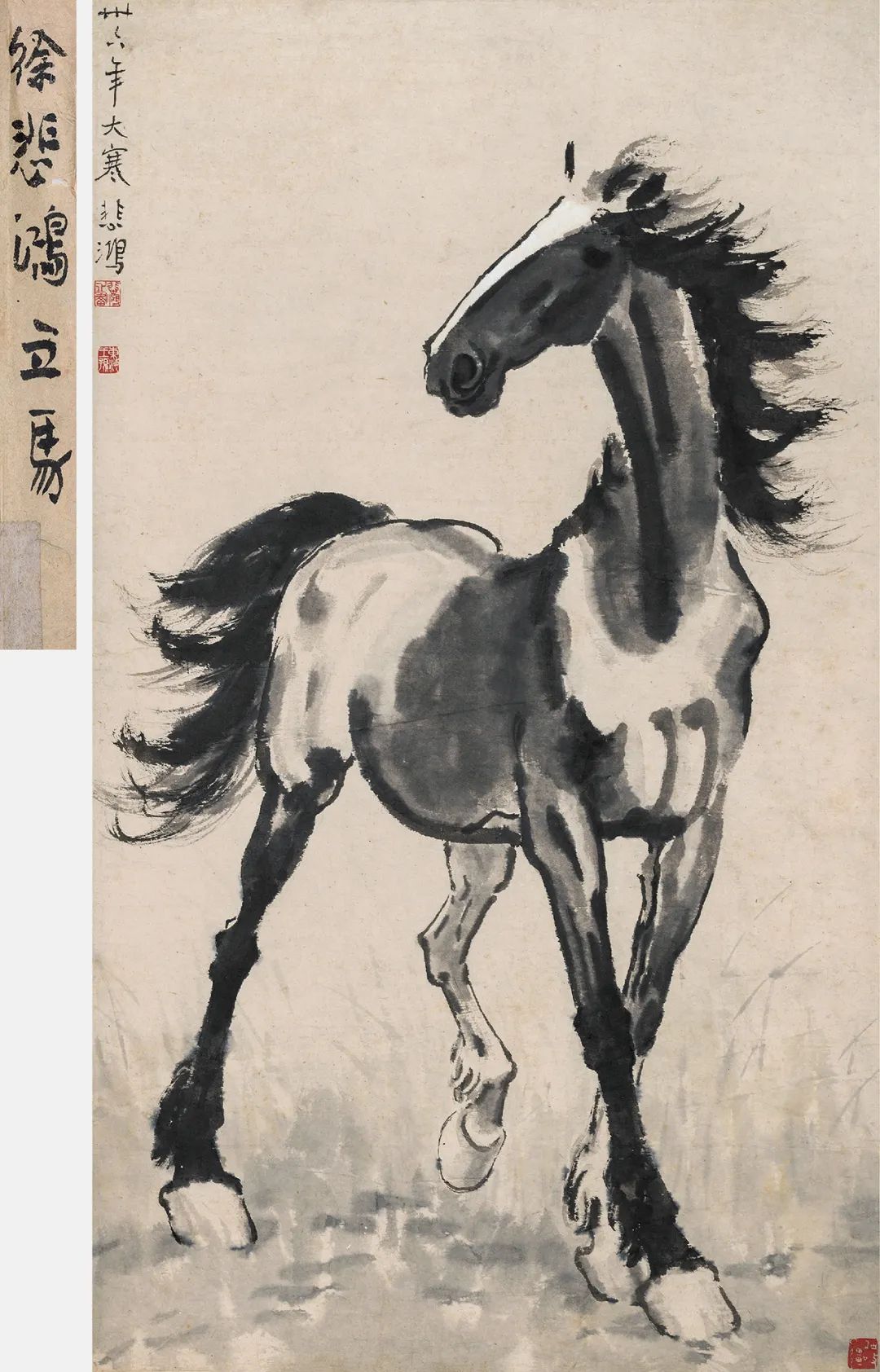

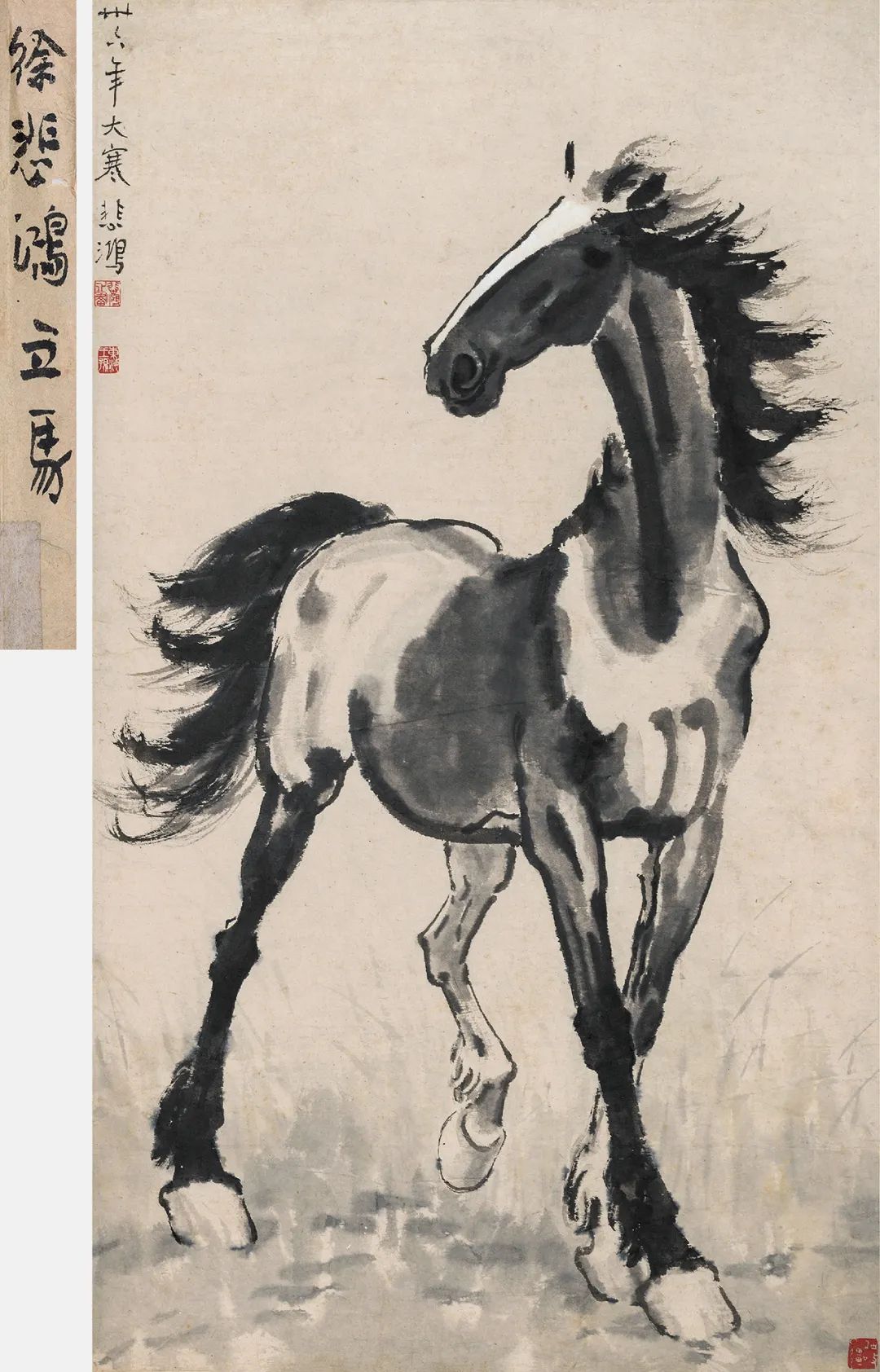

徐悲鴻(1895-1953),江蘇宜興人。早年隨父學畫。1917年東游日本,歸國后任北大畫法研究會導師,1919年赴法,入巴黎高等美術學校,受教于弗拉芒格畫室,并師從達仰,歷時8年。回國后歷任中央大學教授、國立北平藝專校長、中央美院院長、中華全國美術工作者協會主席。徐悲鴻一生致力于以西畫的寫實精神改良中國畫,1918年即提出“古代之佳者守之,垂絕者繼之,未足者增之,西方畫之可采入者融之”這一主導思想,并持續地以人物畫為主體,倡導“復興中國藝術運動”,其影響之深廣,堪謂“以西潤中”的代表性畫家和美術教育家、美術活動家,與傳統基礎上的變革者群共同為中國畫的革新作出了重要貢獻。

永樂2021春拍

徐悲鴻(1895-1953)立馬圖

紙本水墨 106 × 61 cm

陳師曾(1876年3月12日-1923年9月17日),男,原名衡恪,字師曾,號朽道人、槐堂,江西義寧(今江西省修水縣)人,著名美術家、藝術教育家。陳師曾畢生致力于中國傳統繪畫的創作,留學日本的經歷則使其對西洋繪畫有相當的接觸和研究,他曾畫過少量的西畫作品,因此在對事物的觀察以及繪畫技法的運用上有著自己的獨到之處,由此形成了個人的藝術風格。他的繪畫題材廣泛,山水、花鳥、人物、風俗等皆有涉及。

吳作人,生于江蘇蘇州。早年攻素描、油畫,晚年后專攻國畫,境界開闊,寓意深遠,以凝練而準確的形象融會著中西藝術,是繼徐悲鴻之后中國美術界的又一領軍人物。

李苦禪,原名英杰,改名英,字超三、勵公,山東高唐人,現代書畫家、美術教育家,中國近現代大寫意花鳥畫宗師。擅畫花鳥和鷹,晚年常作巨幅通屏。陳半丁(1876-1970),即陳年,畫家。浙江山陰(今紹興)人。家境貧寒,自幼學習詩文書畫。拜吳昌碩為師。擅長花卉、山水,兼及書法、篆刻。曾任中國美術家協會理事、北京畫院副院長、中國畫研究會會長。

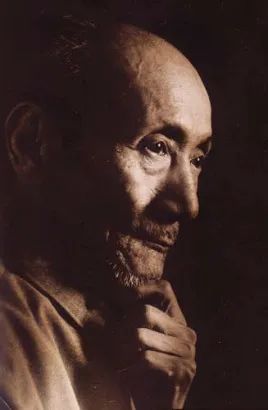

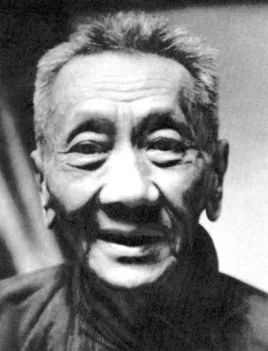

李可染(1907年3月26日-1989年12月5日),原名李永順,江蘇徐州人,中國近代杰出的畫家、詩人,畫家齊白石的弟子。自幼即喜繪畫,13歲時學畫山水,晚年用筆趨于老辣。

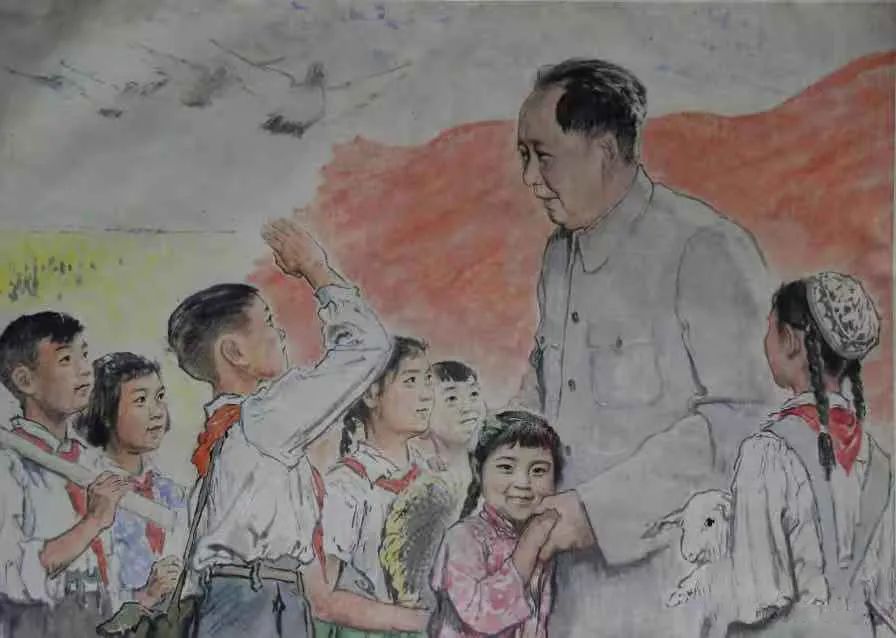

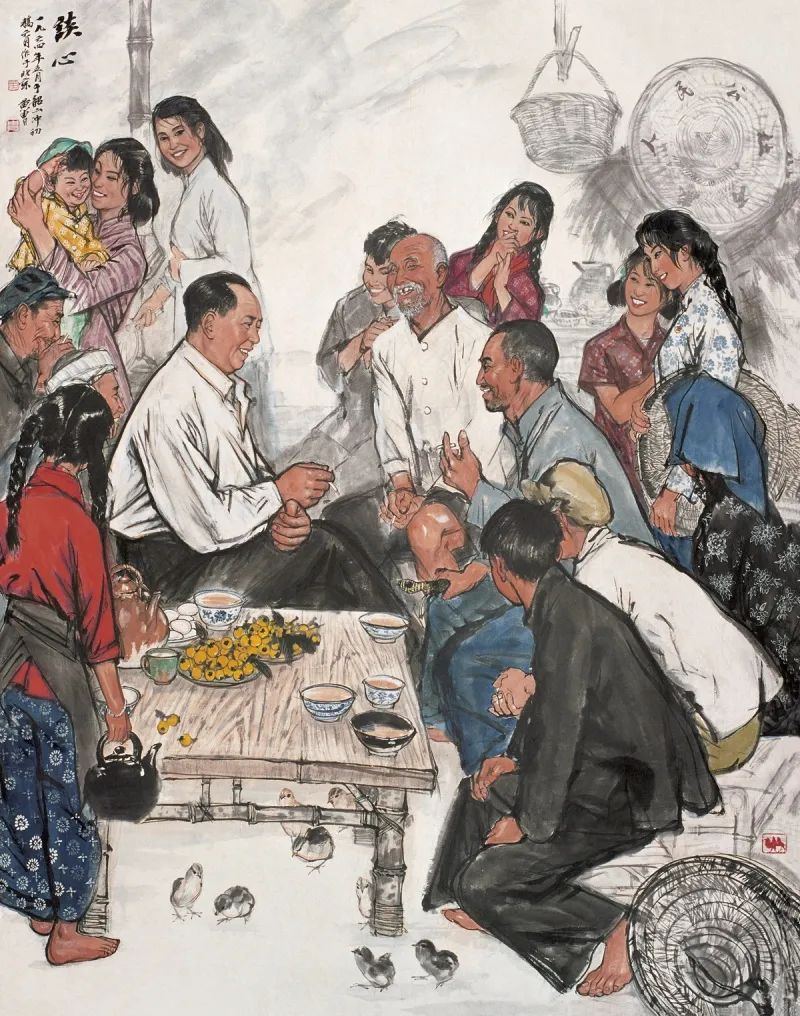

蔣兆和(1904-1986)現代人物畫家,是現代卓越的人物畫家和美術教育家。他在傳統中國畫的基礎上融合西畫之長,創造性的拓展了中國水墨人物畫的技巧,其造型之精謹,表現人物內心世界之深刻,在中國人物畫史上達到了一個新的高度。他集國傳統水墨技巧與西方造型手段于一體,在“寫實”與“寫意”之間架構全新的筆墨技法,由此極大地豐富了中國水墨人物畫的表現力,使中國的水墨人物畫由文人士大夫審美情趣的跡化轉換為表現人生、人性,表達人文關懷,呼喚仁愛精神的載體。蔣兆和(1904-1986)向毛主席匯報我們的成績

王雪濤(1903-1982),河北成安人,原名庭鈞,字曉封,號遲園,中國現代著名小寫意花鳥畫家。他繼承宋、元以來的優秀傳統,取長補短。所作題材廣泛,構思精巧,形似神俏,清新秀麗,富有筆墨情趣。創作上主張“師法造化而抒己之情,物我一體,學先人為我所用,不斷創新”。畫法上工寫結合,虛實結合。他善于描繪花鳥世界的豐富多彩和活潑生氣,又精于表現畫家的心靈感受和動人想象。他的花鳥蟲魚,刻畫細致入微,鮮活多姿,生動可愛,情趣盎然。擺脫了明清花鳥畫的僵化程式,創造了清新靈妙,雅俗共賞的鮮明風格。

于非闇(1889-1959),原名于魁照,后改名于照,字仰樞,別署非闇,又號閑人、聞人、老非,近現代中國畫家。自幼得書畫家傳,兼任古物陳列所附設國畫研究館導師,專攻工筆花鳥畫。

黃永玉,筆名黃杏檳、黃牛、牛夫子。1924年7月9日出生在湖南省常德縣(今常德市鼎城區),祖籍為湖南省的鳳凰縣城。土家族人。中國畫院院士,中央美術學院教授,曾任版畫系主任。

李斛(1919年9月20日-1975年11月10日),號柏風,四川省達州市大竹縣人,畫家、美術教育家、是一名在中國畫技法上有著開創性成就的國畫家。他堅持用中國畫的筆墨進行西洋畫法的寫生,創作了大量了別開生面的夜景山水畫。

俞致貞(1915-1995)女,漢族,北京人。字一云,畫室名百花書屋,著名花鳥畫家,擅長工筆花鳥、草蟲、蔬果。在近現代畫壇和美術教育界均占有極其重要的地位,李可染稱贊她為“當代工筆花鳥女狀元”,于非闇評價其為“當代黃筌”。她取法乎上,得益于宋元遺韻,集于非闇、張大千等人繪畫之所長,融入女性特有的秀美氣質,其作品全然形成了端莊典雅、清麗秀美的獨特藝術風格,對其后工筆花鳥畫的繼承與發展起到了承前啟后的歷史作用。與此同時,作為一名美術教育家,俞致貞同老一輩藝術家共同確立了臨摹、寫生、創作三位一體的花鳥畫教學模式,為我國培養了大批優秀的畫家和教師。

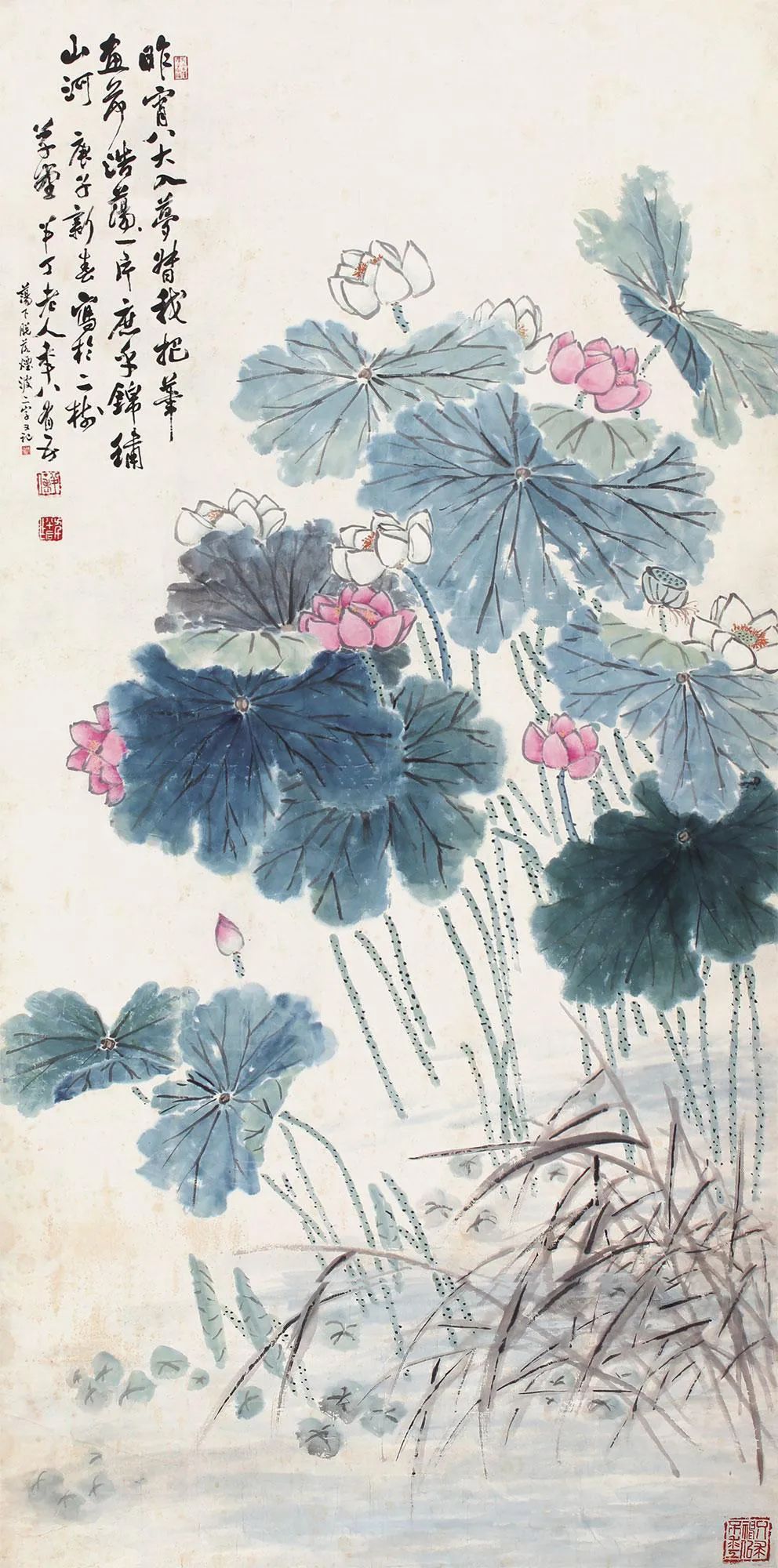

蕭淑芳(1911-2005),廣東省中山市人,中央美術學院教授,中國當代著名畫家。曾任中央美術學院國畫系副教授、教授,中國美術家協會會員。蕭淑芳是當代著名的花卉畫家,但她并不只是專攻花卉,舉凡風景、靜物、肖像等等,無不喜愛,無所不能。其作高邁行云,漸至化境。蕭氏以深厚的西畫根底轉攻國畫,其特點是以沒骨點垛作裝飾性構圖,用筆沉靜,力量、速度大體平均,其韻律主要依靠物象不同的色彩、形狀的組合而獲得體現,而少有輕重疾徐、頓挫轉折的節奏變化。花葉繽紛爛漫,而格調文靜娟秀,為傳統畫法中所未見,又能為雅俗所共賞,洵藝苑之奇葩、玉臺之清品,尤以小幅更為精到 。

許麟廬,又名德麟,山東煙臺蓬萊人,當代國畫家、書法家、書畫鑒賞家。許麟廬自幼秉承家學,習書作畫。許麟廬主張繼承傳統,博采眾長,更應發展傳統,不斷創新。

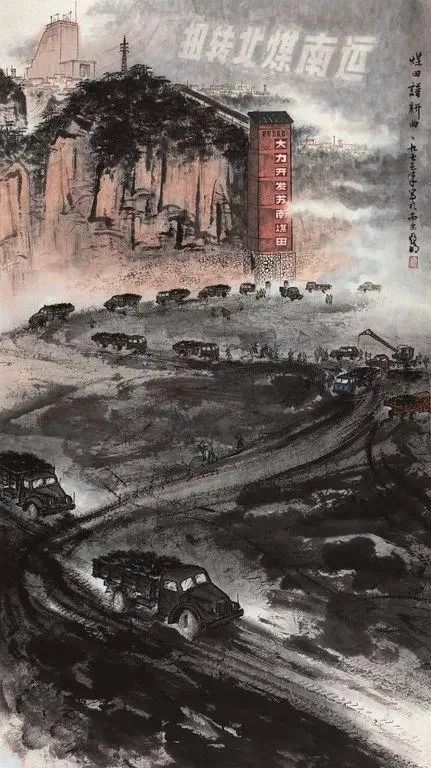

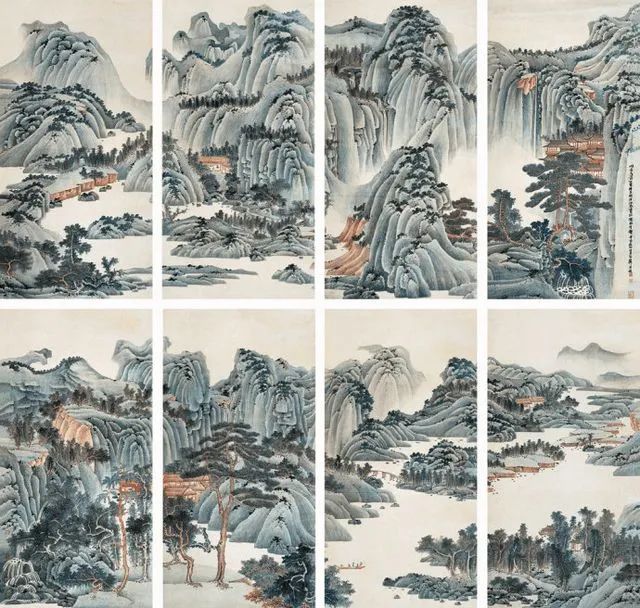

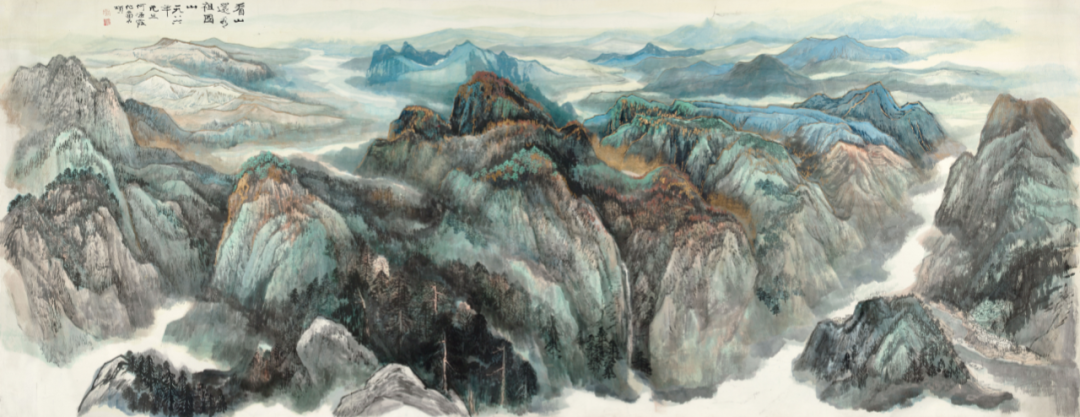

宋雨桂(1940年9月-2017年5月15日),山東臨邑人,后遷居東北,漢族,大學學歷,民革黨員,魯迅美術學院繪畫系預科畢業。自幼隨母習畫,別名雨鬼,獨創北派山水畫技法,擅長中國畫、版畫。被譽為“當代中國山水畫第一人”,享受國務院政府特殊津貼。

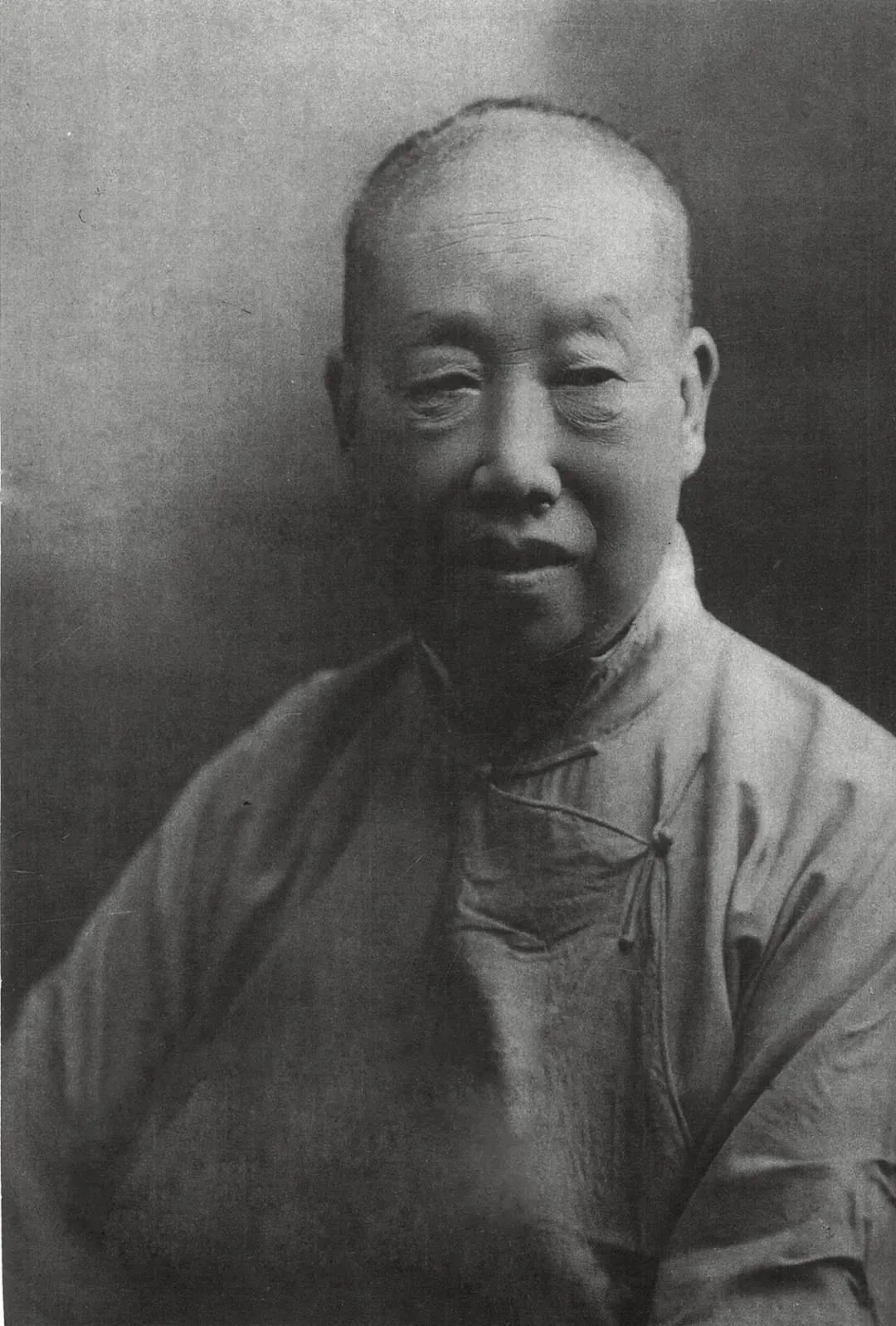

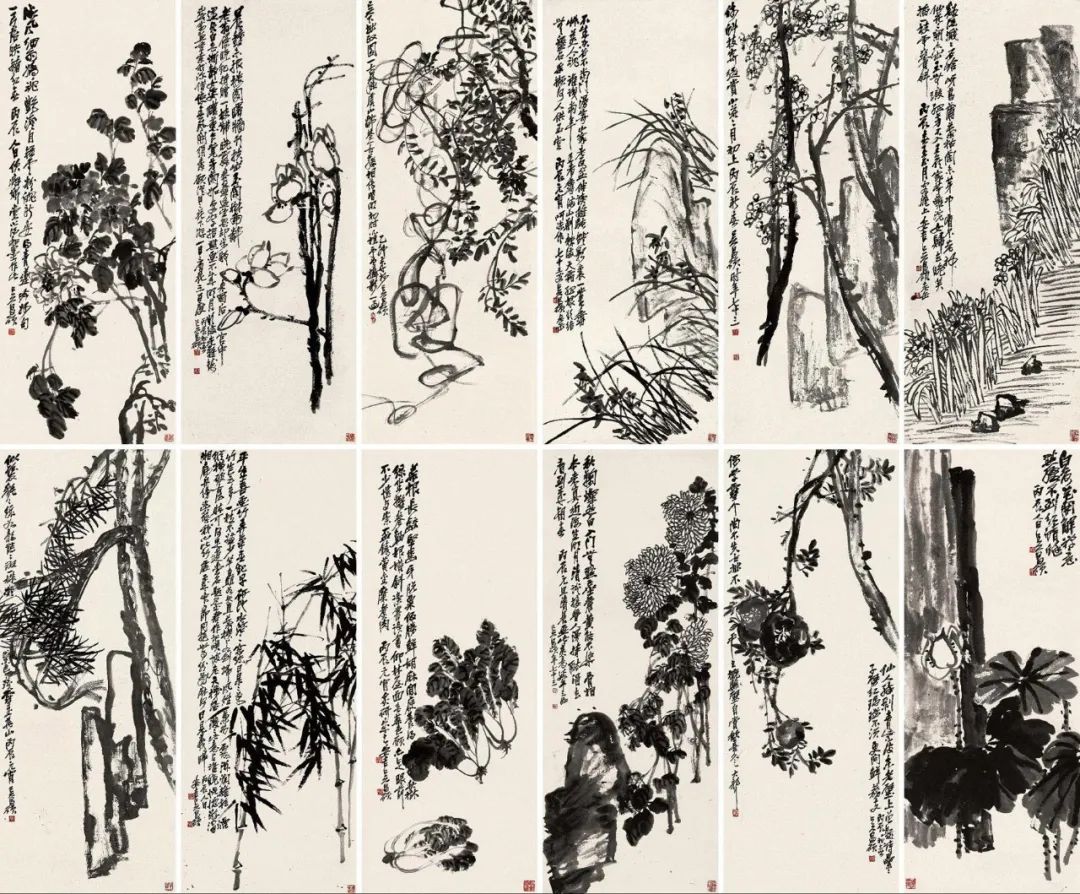

吳昌碩(1844年8月1日-1927年11月29日),初名俊,又名俊卿,字昌碩,又署倉石、蒼石,多別號,常見者有倉碩、老蒼、老缶、苦鐵、大聾、缶道人、石尊者等。浙江省孝豐縣鄣吳村人。晚清民國時期著名國畫家、書法家、篆刻家,“后海派”代表,杭州西泠印社首任社長,與厲良玉、趙之謙并稱“新浙派”的三位代表人物,與任伯年、蒲華、虛谷合稱為“清末海派四大家”。 他集“詩、書、畫、印”為一身,融金石書畫為一爐,被譽為“石鼓篆書第一人”、“文人畫最后的高峰”。在繪畫、書法、篆刻上都是旗幟性人物,在詩文、金石等方面均有很高的造詣。紙本水墨設色 133.5 × 52.8 × 12 cm

潘天壽(1897年3月14日-1971年9月5日),字大頤,自署阿壽、壽者。現代畫家、教育家。浙江寧海人。1915年考入浙江省立第一師范學校,受教于經亨頤、李叔同等人。其寫意花鳥初學吳昌碩,后取法石濤、八大,曾任中國美術家協會副主席、浙江美術學院院長等職。

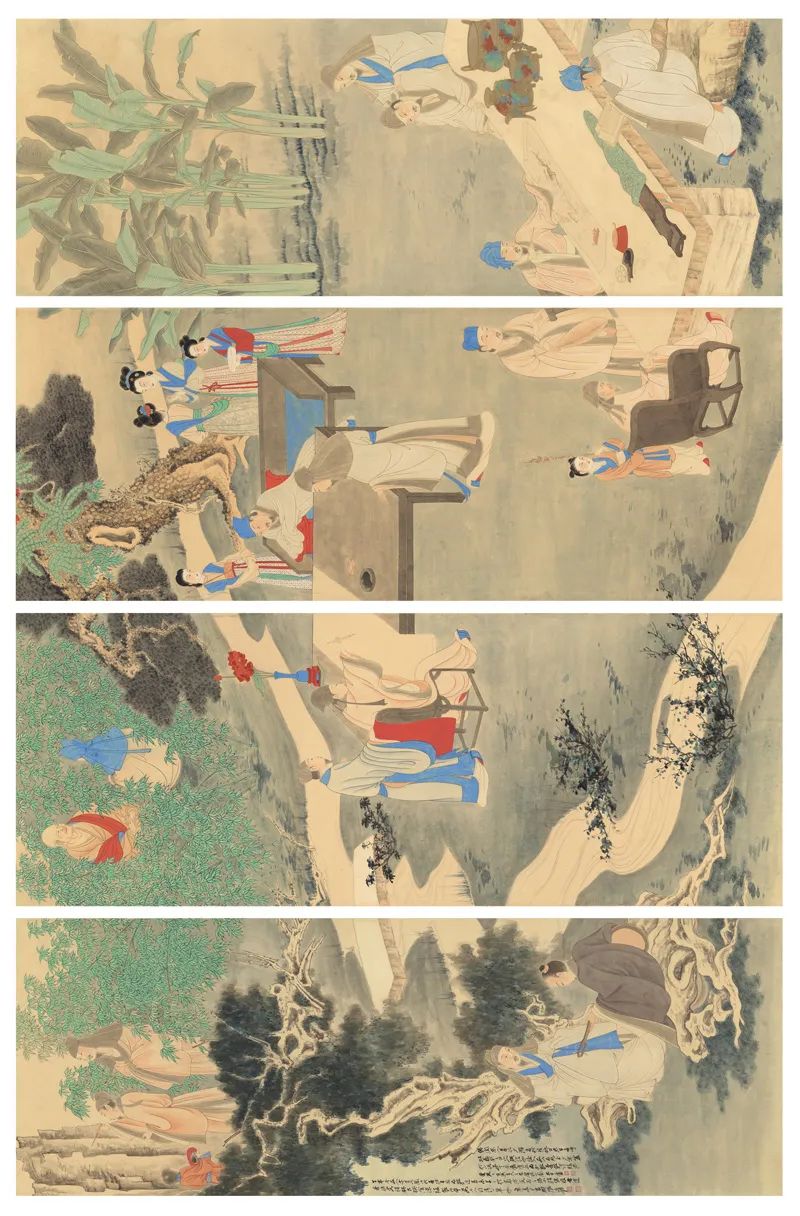

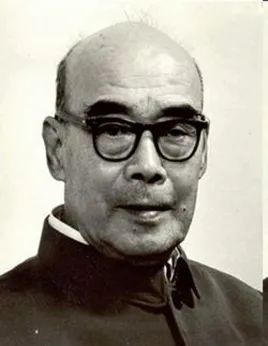

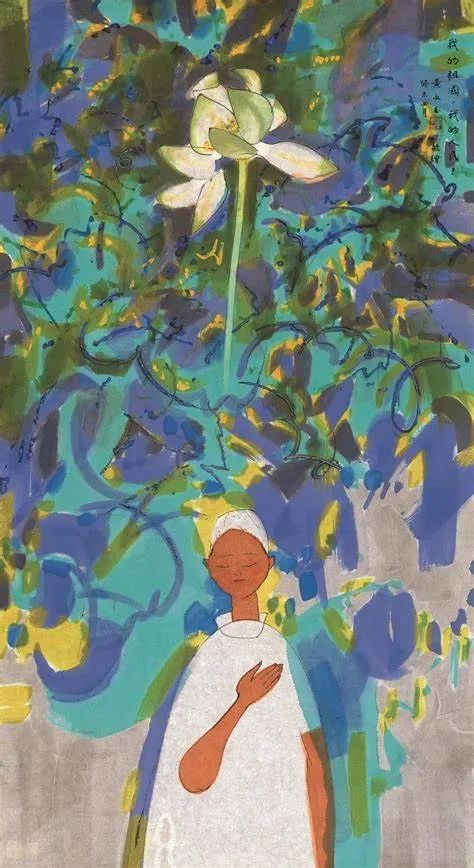

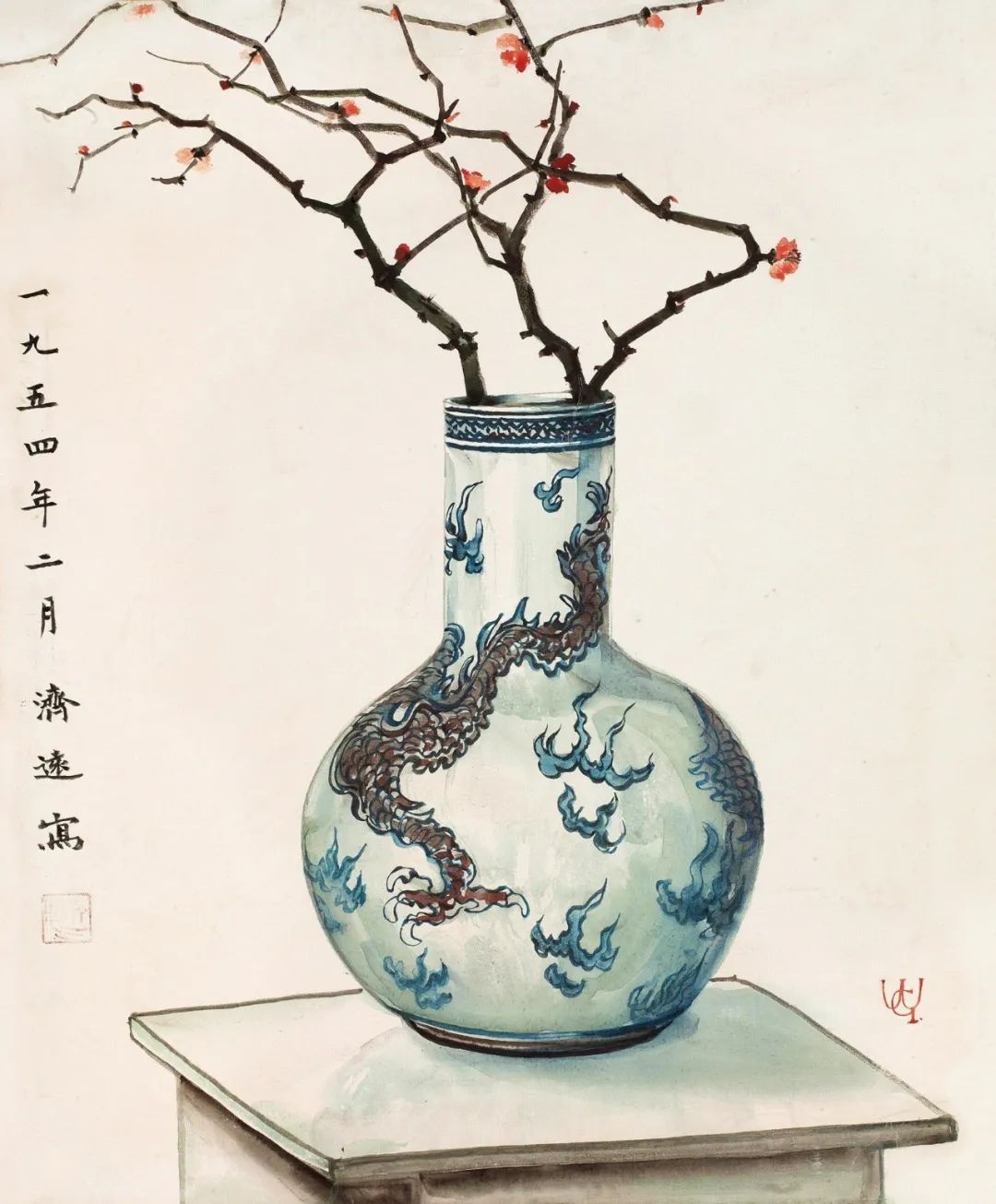

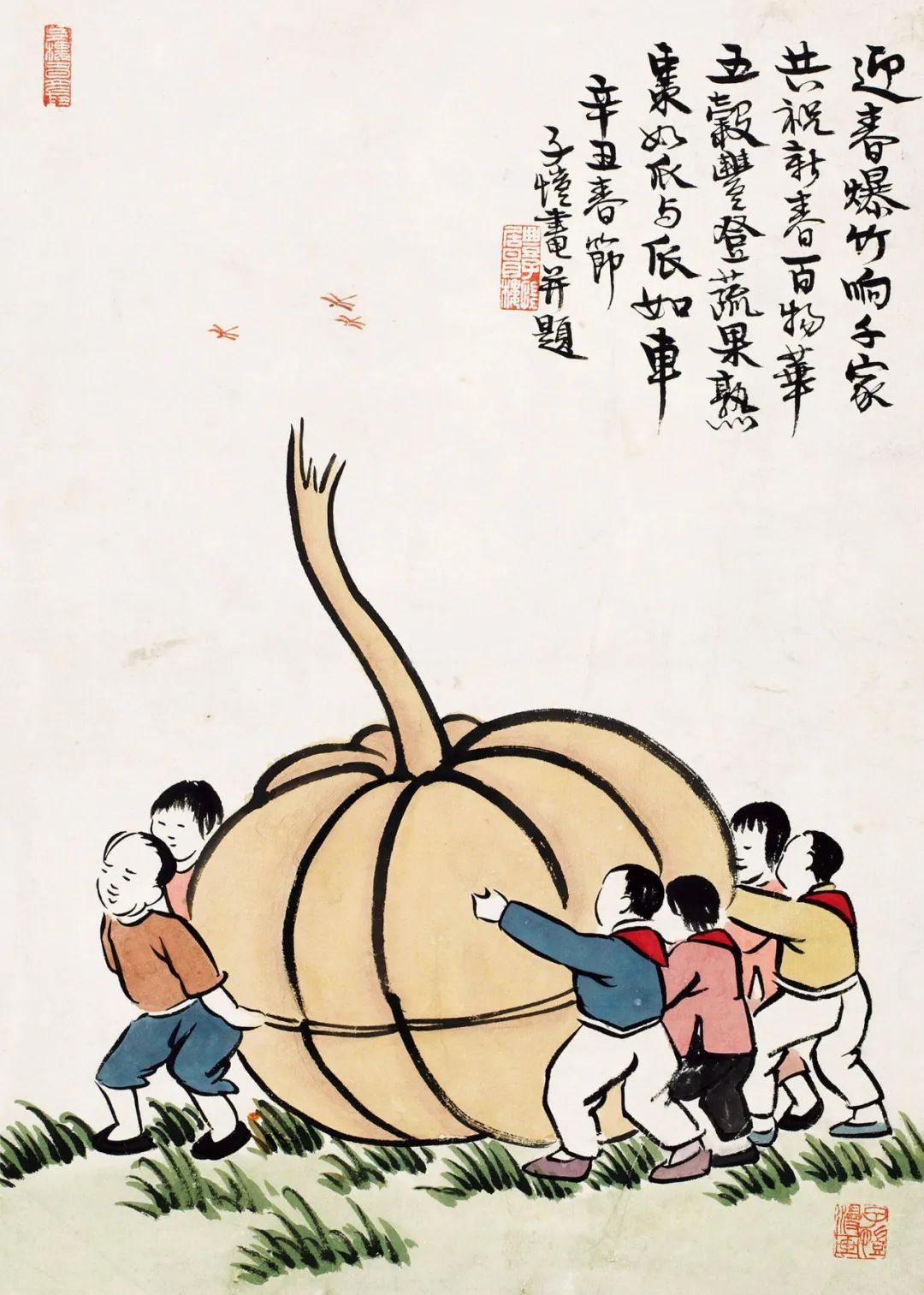

程十發(1921年4月10日-2007年7月18日),籍貫上海市金山區楓涇鎮人。名潼,齋名曾用“步鯨樓”、“不教一日閑過齋”,后稱“三釜書屋”、“修竹遠山樓”。中國海派書畫畫匠,在人物、花鳥方面獨樹一幟。在連環畫、年畫、插畫、插圖等方面均有造詣。工書法,得力于秦漢木簡及懷素狂草,善將草、篆、隸結為一體。 程十發(1921-2007)歌唱祖國的春天

程十發(1921-2007)歌唱祖國的春天

劉海粟,名槃,字季芳,號海翁。漢族,江蘇常州人。現代杰出畫家、美術教育家。早年習油畫,蒼古沉雄,兼作國畫,線條有鋼筋鐵骨之力。后潛心于潑墨法,筆飛墨舞,氣魄過人。晚年運用潑彩法,色彩絢麗,氣格雄渾。

吳湖帆,江蘇蘇州人,為吳大澄嗣孫。初名翼燕,字遹駿,后更名萬,字東莊,又名倩,別署丑簃,號倩庵,書畫署名湖帆。 三四十年代與吳待秋、吳子深、馮超然并稱為“三吳一馮”。收藏宏富,善鑒別、填詞。山水從“四王”、董其昌上溯宋元各家,沖破南北宗壁障,以雅腴靈秀、縝麗清逸的復合畫風獨樹一幟,尤以熔水墨烘染與青綠設色于一爐并多煙云者最具代表性。并工寫竹、蘭、荷花。二十世紀中國畫壇一位重要的畫家,他在中國繪畫史上的意義其實已遠超出他作為一名山水畫家的意義。

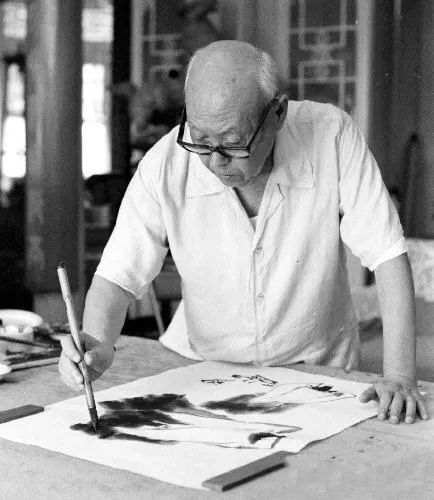

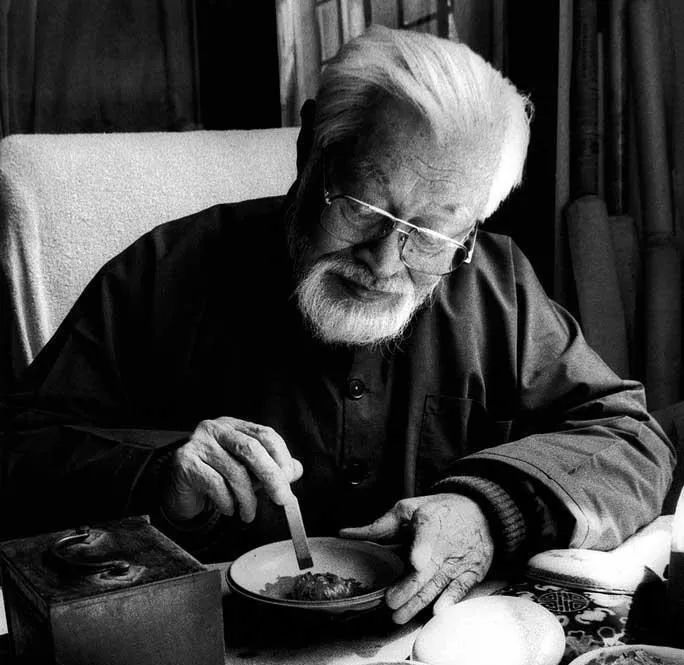

朱屺瞻1892年生,八歲起臨摹古畫,中年時期兩次東渡日本學習油畫,五十年代后主攻中國畫,擅山水,花卉,尤精蘭、竹、石。創作繼承傳統,融會中西,致力創新,所作筆墨雄勁,氣勢磅礴,具有鮮明的民族特色和個人風格。他的作品融會中西,致力創新,所作筆墨雄勁,氣勢磅礴,具有鮮明的民族特色和個人風格。

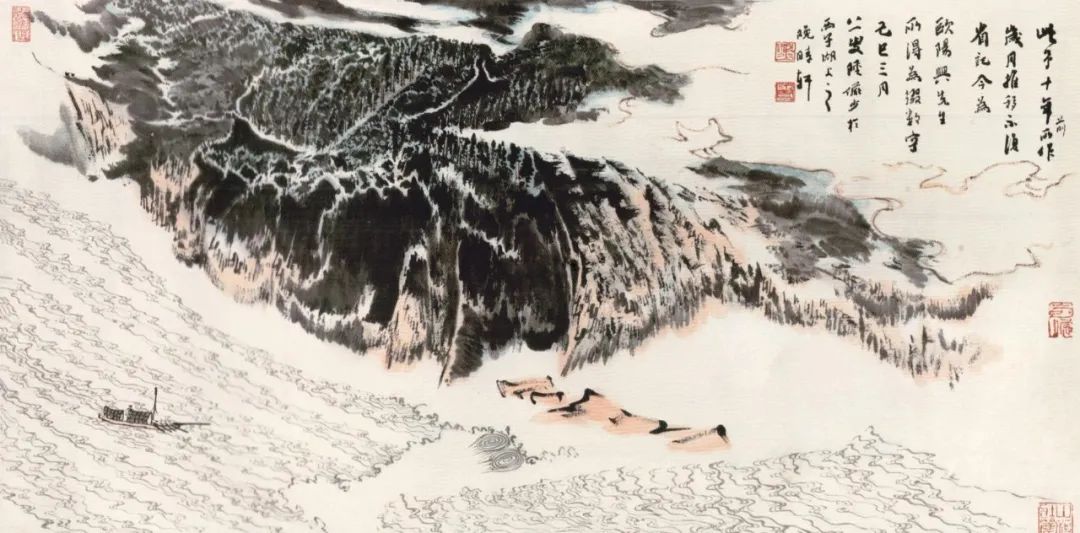

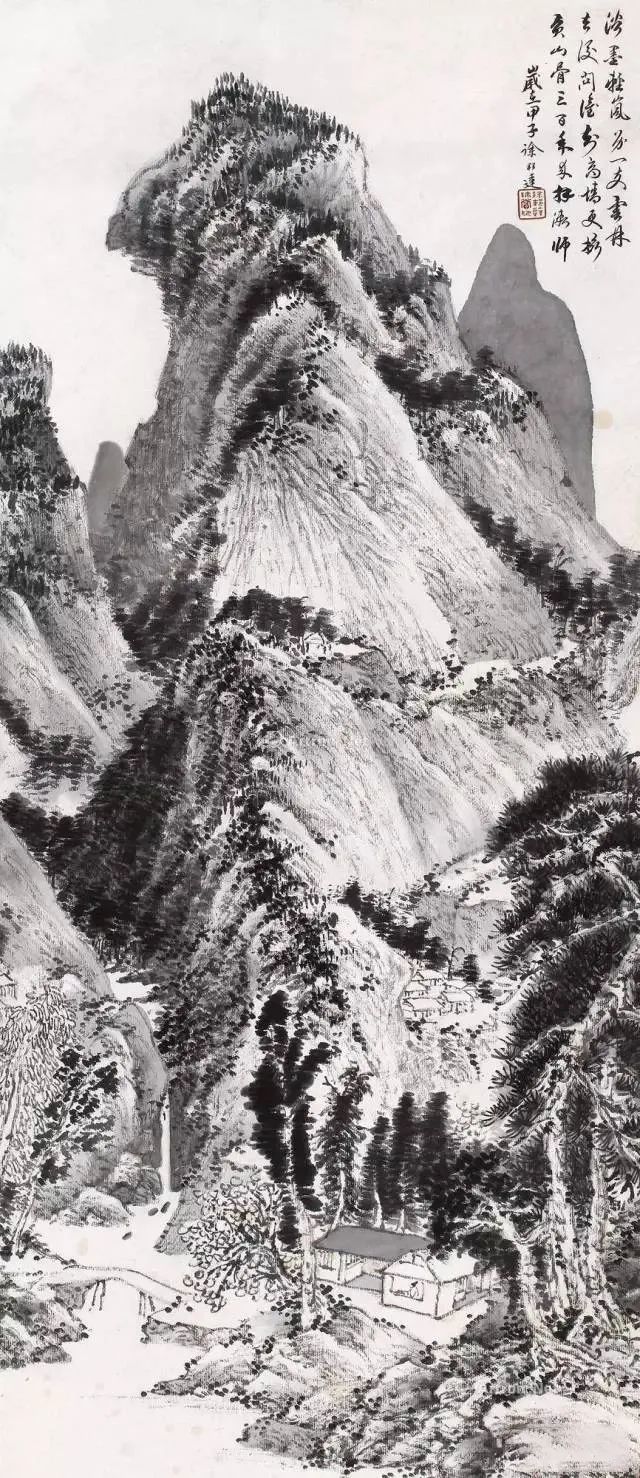

陸儼少(1909年-1993年),現代畫家。又名砥,字宛若,上海嘉定縣南翔鎮人。擅畫山水,尤善于發揮用筆效能,以筆尖、筆肚、筆根等的不同運用來表現自然山川的不同變化。線條疏秀流暢,剛柔相濟。云水為其絕詣,有雄秀跌宕之概。勾云勾水,煙波浩淼,云蒸霧靄,變化無窮,并創大塊留白、墨塊之法。兼作人物、花卉,書法亦獨創一格。

陳佩秋(1923年2月14日-2020年6月26日),女,河南南陽人,字健碧,室名秋蘭室、高華閣、截玉軒。陳佩秋先生在花鳥、山水、工筆畫、書法等方面的成就都達到了相當的高度,被譽為臥枕宋元、融匯中西。早年曾以山水為起點,上世紀50年代后專攻花鳥,畫風濃麗秀美,格調委婉含蓄。上世紀90年代,她探索細筆青綠山水,吸收西畫光、色的表現技巧,別開生面。晚年青綠山水大多用彩墨寫成,開創了彩墨結合的中國畫新風。她的藝術創作出入古今之間,做到了“筆墨當隨時代”,載入中國近代繪畫史冊,并將中國女性畫家的繪畫成就抬升到新的高度。

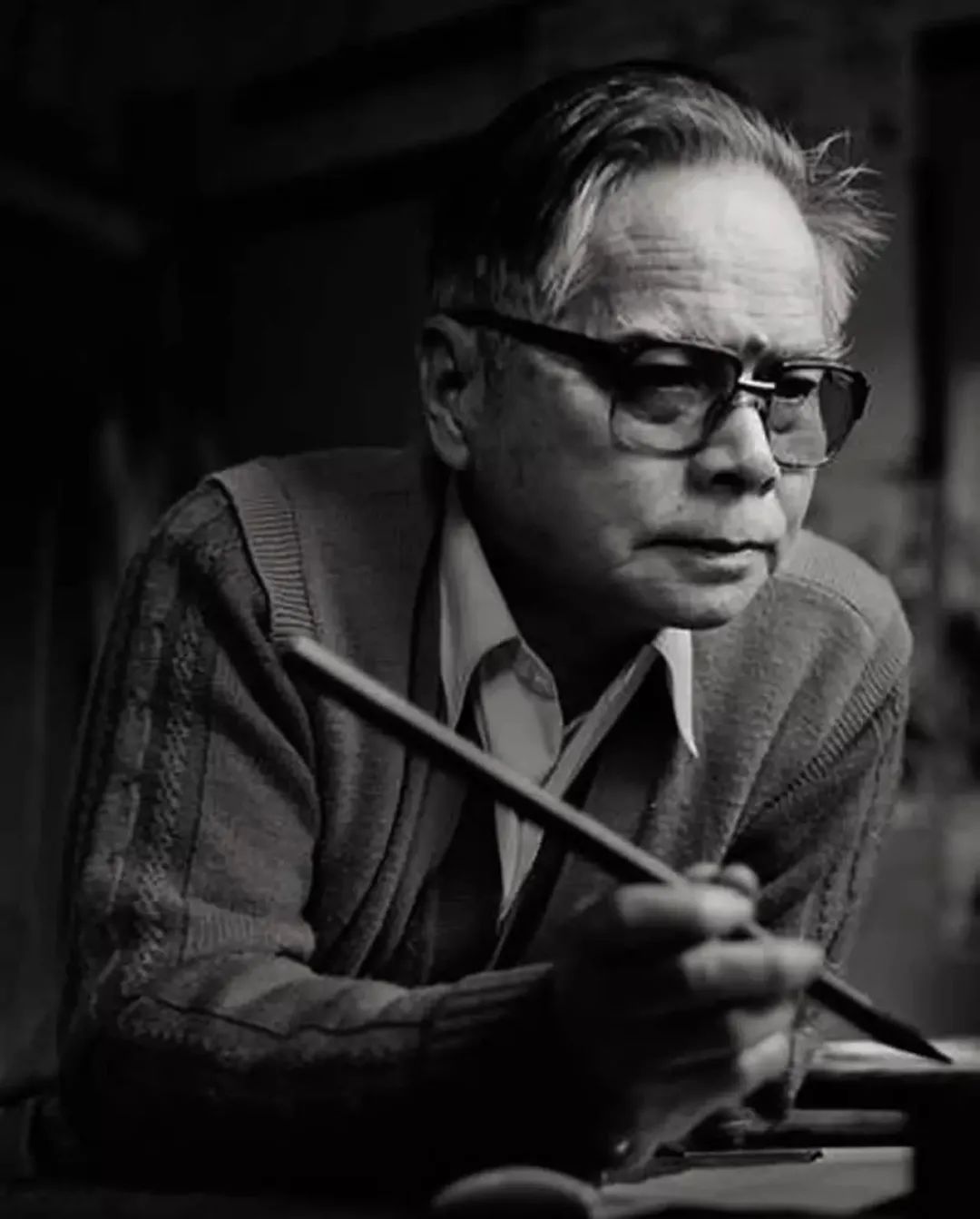

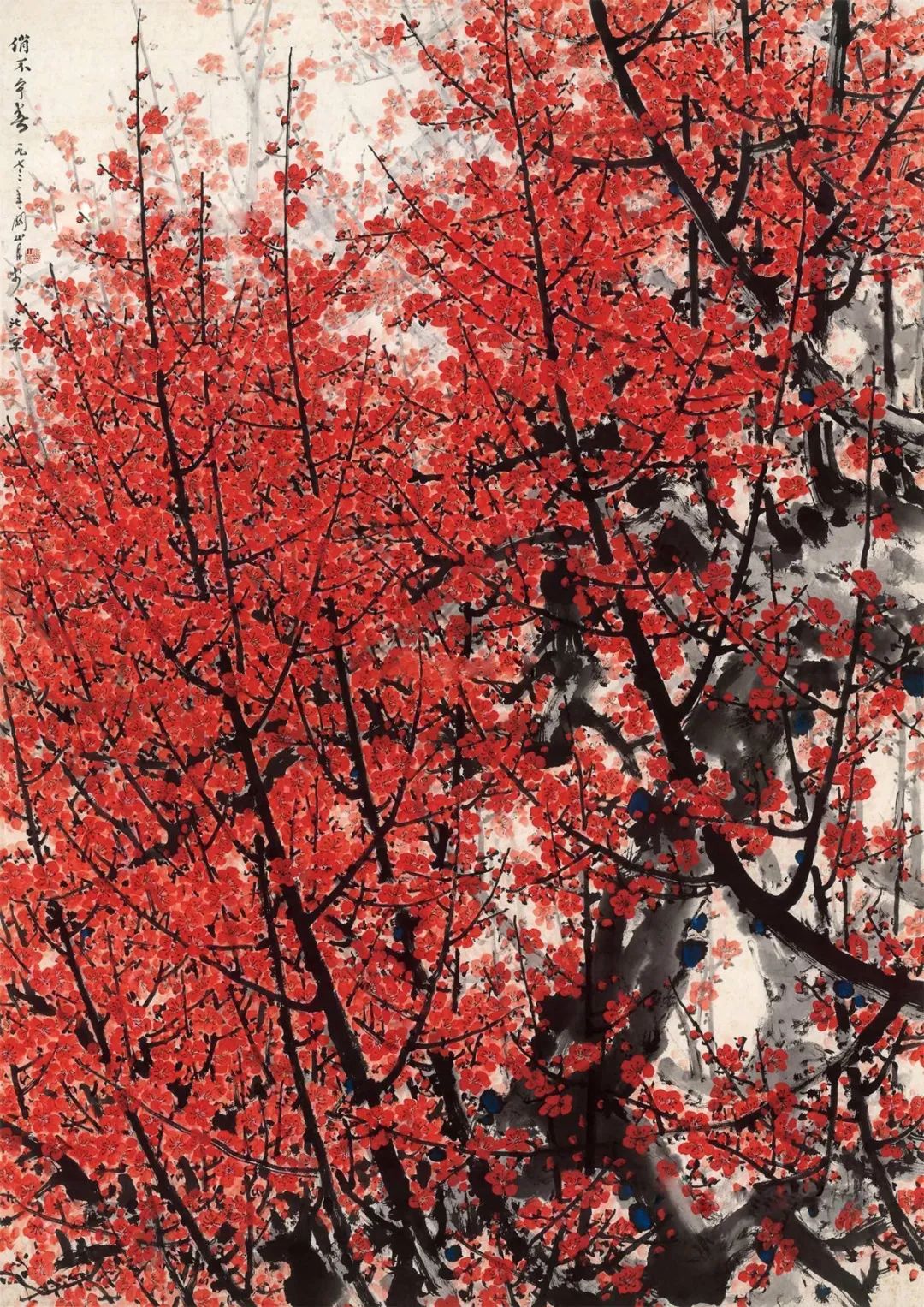

關山月(1912年10月25-2000年7月3日),原名關澤霈,1912年生于廣東陽江。著名國畫家、教育家。嶺南畫派代表人物。早年就讀于廣州市立師范學校本科,刻苦自學繪畫。后得到嶺南畫派主要創始人高劍父先生的賞識,招其免費進入春睡畫院,成為高氏入室弟子,并為其改名關山月。

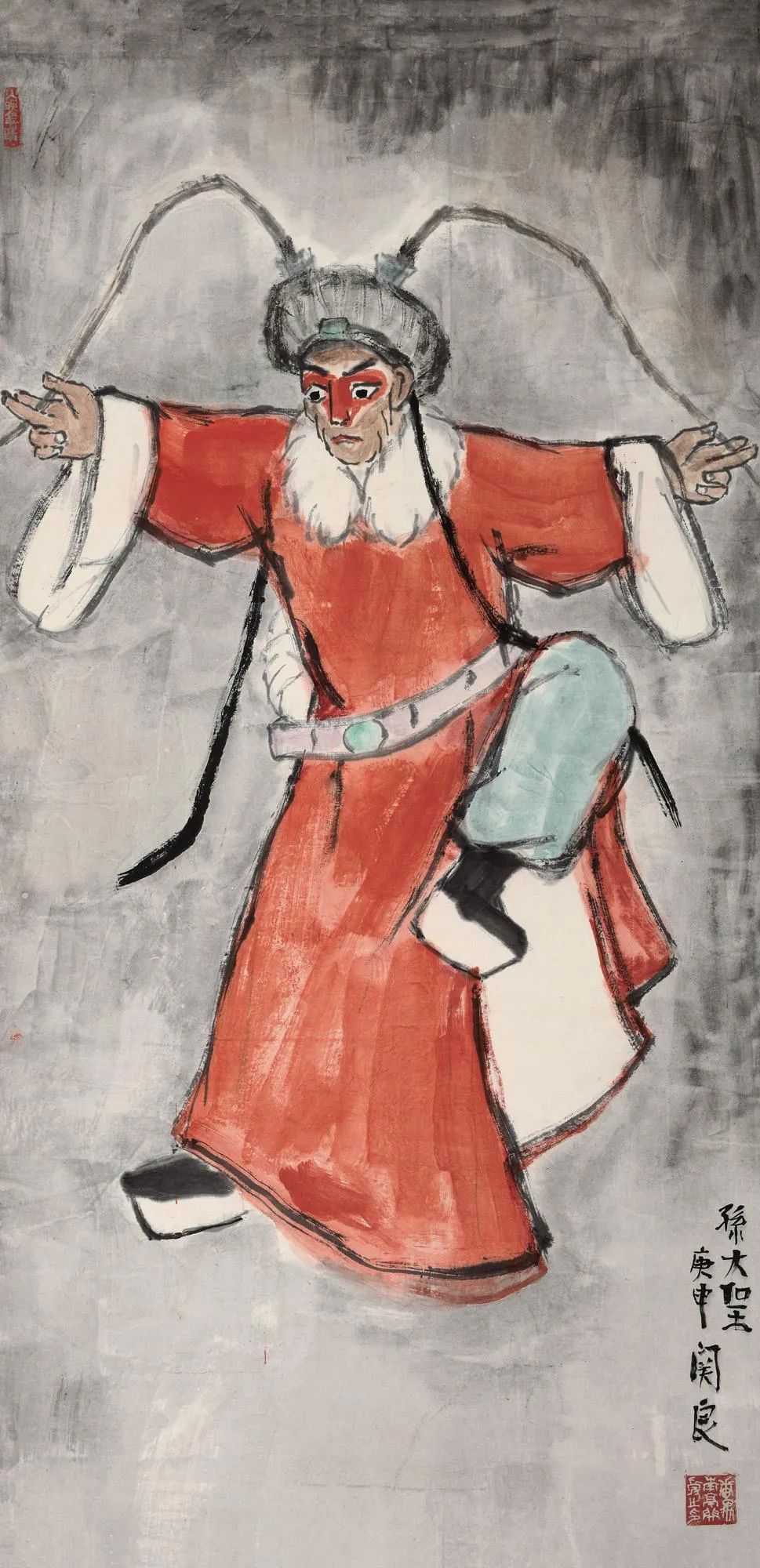

關良,字良公。生于廣東番禺。60余年的美術教學生涯,始終伴隨著對水墨京劇人物畫的探索,兩種“國粹”在他的藝術中得以完美融合并具鮮明的自家風貌。

何香凝原名諫,又名瑞諫,別號雙清樓主。廣東南海人,生于香港。何香凝是中國國民黨左派的杰出代表、著名政治活動家、畫家。何香凝是共產黨人的老戰友,是同中國共產黨真誠合作的典范。新中國成立后,擔任第二、三屆全國人大常委會副委員長,第二、三屆全國政協副主席。

趙少昂(1905-1998 )字叔儀,男,漢族,原籍廣東番禺。中國畫家。1905年3月6日生于廣東廣州。1998年逝世于香港。少喪父,家貧,以做工謀生。業余自學繪畫。趙少昂擅花鳥、走獸, 繼承嶺南畫派的傳統,主張革新中國畫,他的畫能融匯古今,并汲取外國繪畫的表現形式,同時又注重師法造化。作品筆墨簡練、生動,形神兼備,深受人們的歡迎。

黎雄才(1910年-2001年12月19日),廣東省肇慶人,祖籍廣東省高要。當代國畫家、美術教育家,嶺南畫派卓有成就的代表人物。擅長巨幅山水畫,精于花鳥草蟲,畫作氣勢渾厚,自具風貌,被評論界稱為“黎家山水”。

楊善深(1913年10月26日-2004年5月15日),字柳齋,廣東省臺山縣赤溪鎮客家人。他自幼酷愛繪畫,12歲開始臨摹古畫。楊善深擅畫花鳥、走獸、人物、山水,書法也獨具特色。他秉承嶺南畫派的創新精神,融貫中外,其繪畫構思新穎,筆墨蒼老,巧拙互用,雄放而不失秀雅,形成了鮮明的個人風格。楊善深以動物畫最具特色。對動物的描繪,貫穿了楊善深的一生,這也是發揚了嶺南畫派熱衷描繪動物的優良傳統。

楊之光(1930年10月11日-2016年5月14日),又名燾甫,男,漢族,1930年10月生于中國上海,廣東揭西人。1949年入廣州藝專及南中美院,1950年入蘇州美專上海分校中國畫科學習,1950年夏考入北京中央美術學院繪畫系。歷任廣州美術學院教授、系主任、副院長。曾任廣州畫院國畫系主任、教授、副院長,美協廣東分會理事,廣州美術學院教授,嶺南美術專修學院院長等職。

高劍父(1879年10月12日-1951年6月22日),名侖,字劍父,后以字行,漢族廣府人,生于廣東省廣州府番禺縣(現廣州市番禺南村員崗鄉),杰出的中國近現代國畫家、美術教育家、嶺南畫派創始人之一、中國傳統美術的革新者和中國現代美術的先驅者。 高劍父與陳樹人、高奇峰一起致力于中國畫改革,創建嶺南畫派。高劍父是近現代中國畫從古典向現代轉型進程中的先驅者之一,也是近現代嶺南文化史上為中國美術事業作出卓越貢獻的第一人。辛亥革命后,他在中國畫壇逐漸崛起,最終成為引人矚目的“畫壇盟主”和“一代宗師”。

王濟遠(1893-1975),近代畫家。原籍安徽,生于江蘇武進。1912年畢業于江蘇第二高等師范學校。1920年于上海參加西洋畫社團“天馬會”,后任上海美術專科學校教授、教務長。1926年赴歐洲旅行,考察西洋美術,1927年創辦“藝苑繪畫研究所”,數次赴日考察。1941年赴美國,創辦華美畫學院,傳授中國畫和書法。王濟遠善中西繪畫,以水彩畫見長,西畫風格受塞尚影響,又具東方藝術氣質,國畫重寫生,墨色淋漓,自具風貌。

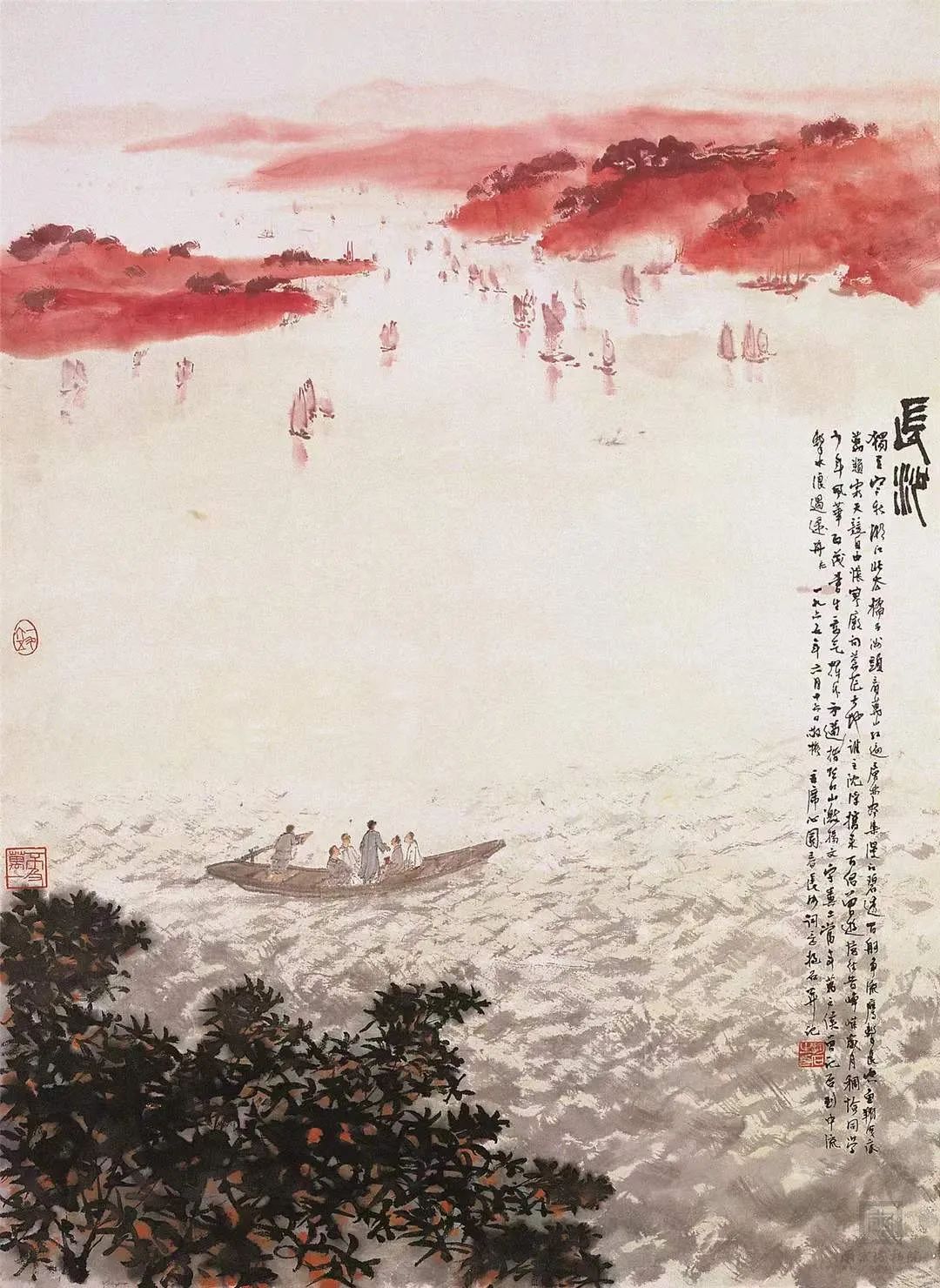

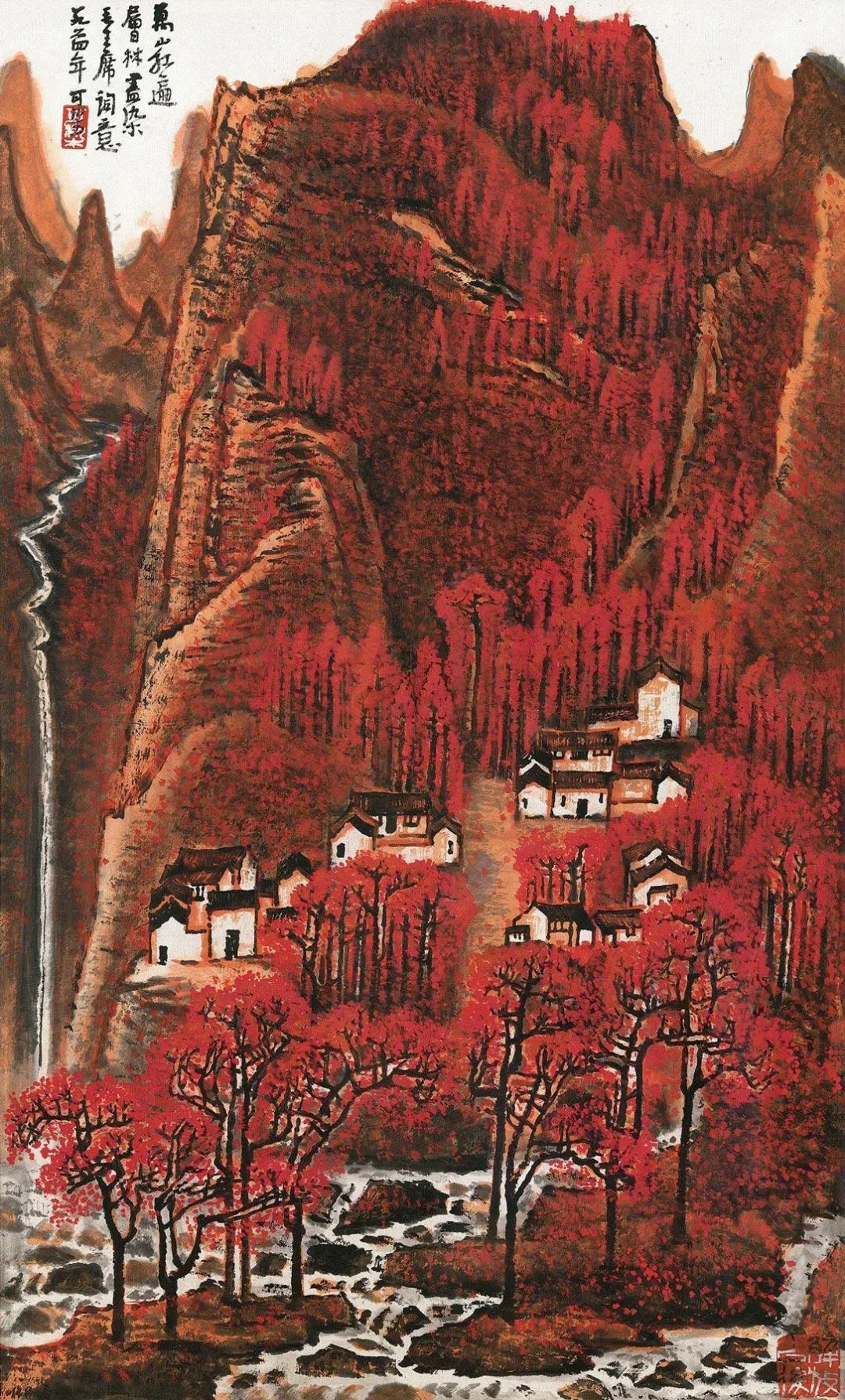

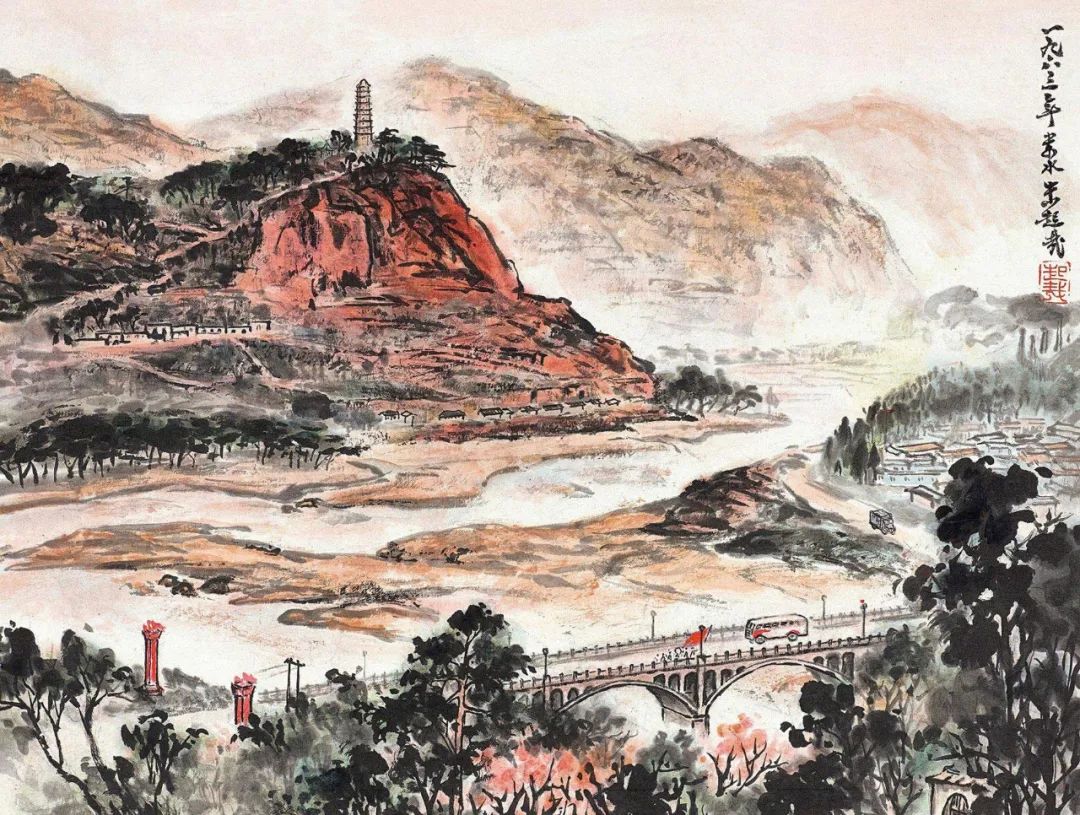

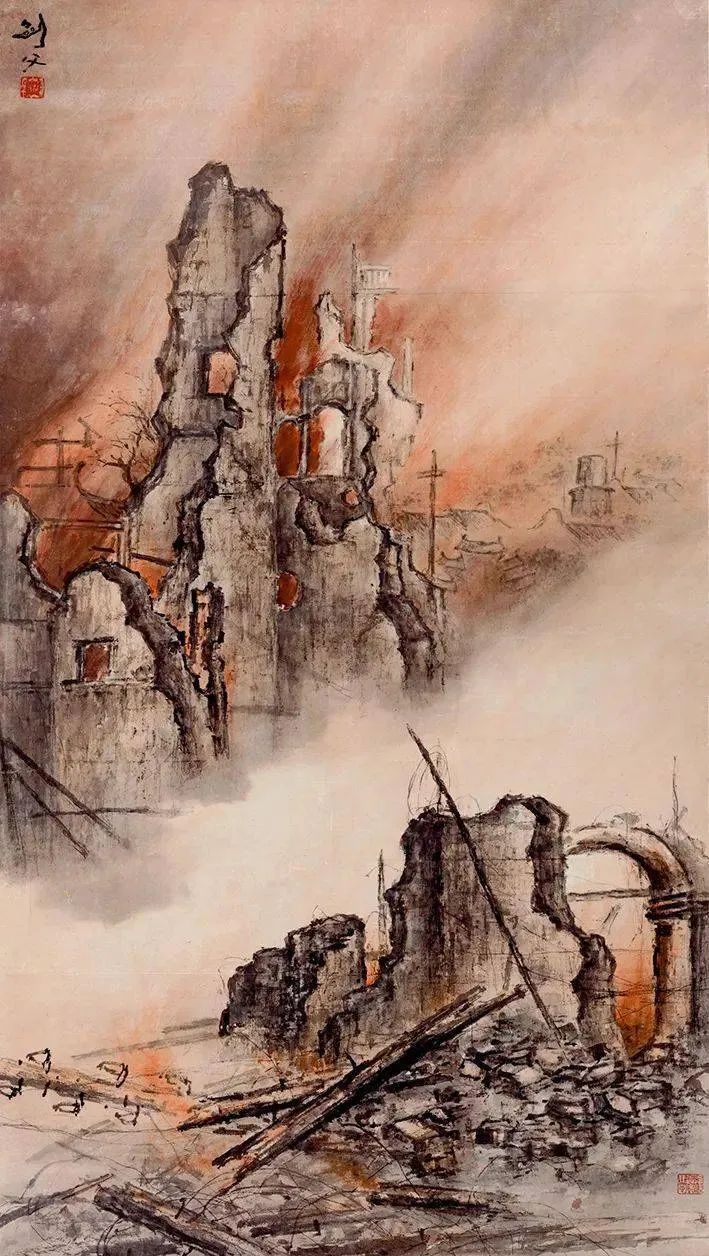

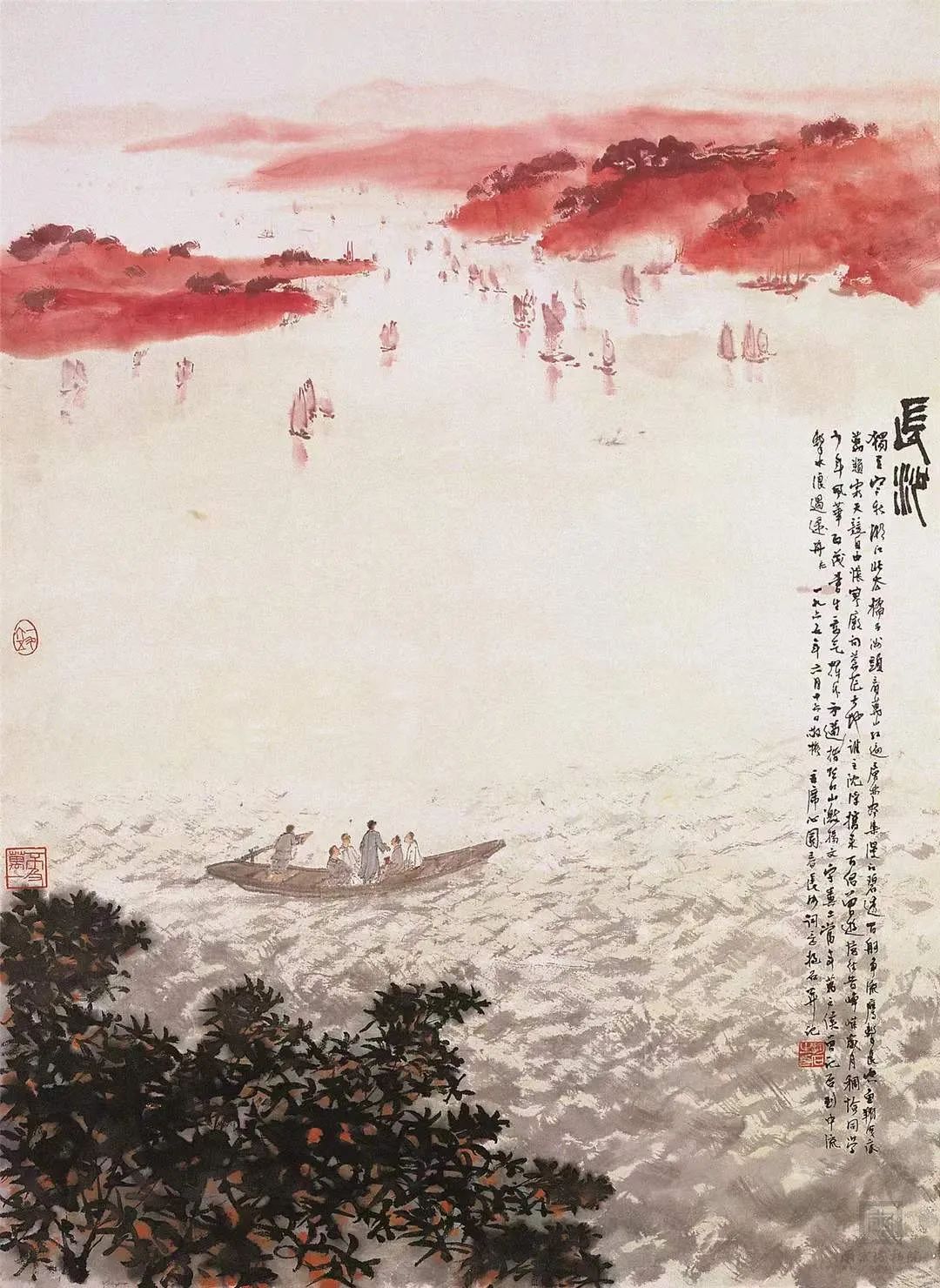

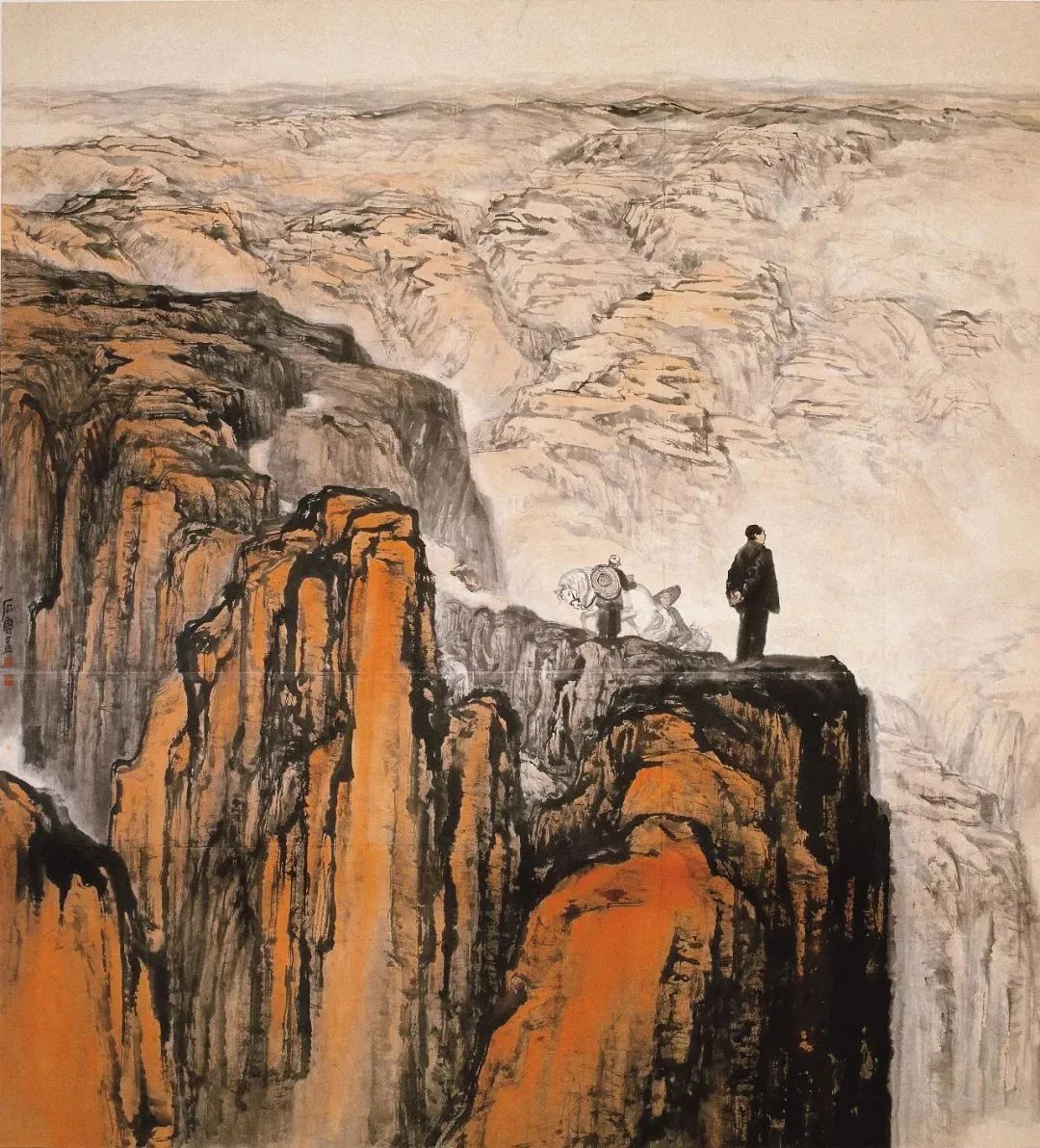

傅抱石(1904年10月5日-1965年9月29日),原名長生、瑞麟,號抱石齋主人,生于江西南昌,“新山水畫”代表畫家。擅畫山水,中年創為“抱石皴”,筆致放逸,氣勢豪放,尤擅作泉瀑雨霧之景;晚年多作大幅,氣魄雄健,具有強烈的時代感。人物畫多作仕女、高士,形象高古。 傅抱石(1904-1965) 毛澤東 沁園春·長沙 詞意圖

傅抱石(1904-1965) 毛澤東 沁園春·長沙 詞意圖

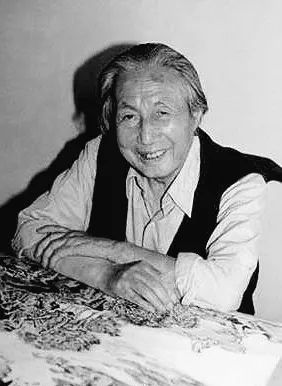

亞明(1924-2002年),安徽合肥人。原姓葉,名家炳,號敬植,后改名亞明。他以50余年的卓越藝術實踐和成就,在中國美術領域特別是對新時期山水畫的發展,作出了令人矚目的貢獻,因之被國際權威文化機構譽為當今世界文化名人。亞明主張“中國畫有規律無定法”。他提出國畫去向應是立足繼承民族文化傳統,面向生活,融匯外國美術之精華,以促進其藝術的不斷拓展。亞明藝術之作既是中國傳統哲學和文化的延續,又溢滿著新的時代風采。

宋吟可 (1902-1999),原名蔭科。江蘇南京人。宋吟可擅長人物及花鳥畫,兼及書法。作品曾入選歷次全國書法展及諸多國外畫展。

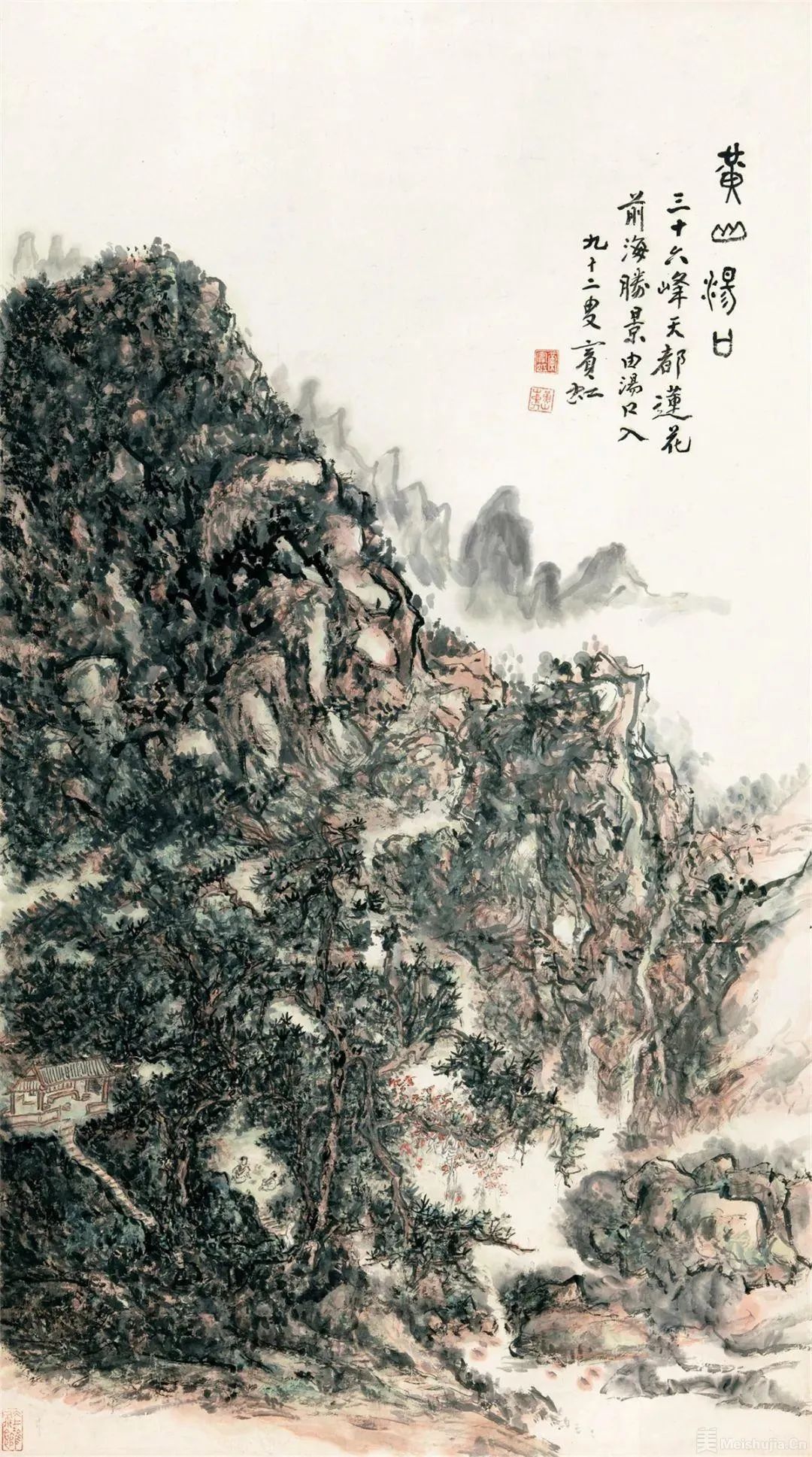

黃賓虹,初名懋質,后改名質,字樸存,號賓虹,別署予向。中國近現代國畫家,擅畫山水,山水畫一代宗師。黃賓虹精研傳統與關注寫生齊頭并進,早年受“新安畫派”影響,以干筆淡墨、疏淡清逸為特色,為“白賓虹”;80歲后以黑密厚重、黑里透亮為特色,為“黑賓虹”。技法得力於李流芳、程邃,所作重視章法上的虛實、繁簡、疏密的統一;用筆如作篆籀,洗練凝重,遒勁有力,行筆謹嚴處,有縱橫奇峭之趣。

葉淺予原名葉綸綺,筆名初萌、性天等,浙江桐廬人,從事國畫教育,以舞蹈、戲劇人物為主的國畫創作,中國漫畫和生活速寫的奠基人。

豐子愷,原名豐潤 ,又名仁、仍,號子覬,后改為子愷,堂號緣緣堂 ,生于浙江省崇德縣石門灣,中國現代著名的書畫家、文學家、散文家、翻譯家 ,被譽為“現代中國最藝術的藝術家”、 “中國現代漫畫鼻祖”。 他的畫作多以兒童作為題材,幽默風趣,反映社會現象,以“曲高和眾”的藝術主張和“小中能見大,弦外有余音”的藝術特色備受世人青睞。

張大壯(1900-1980)浙江杭州人。原名頤,又名心源,后更名大壯,字養初,號養盧,別署富春山人。章炳麟(太炎)外甥。與江寒汀、唐云、陸抑非合為現代四大花鳥畫家,被合稱花卉畫的四大名旦。

徐邦達(1911年7月7日-2012年2月23日)字孚尹,號李庵,又號心遠生、蠖叟,浙江海寧人,生于上海。早年從事美術創作,1947年曾在上海中國畫苑舉辦個人畫展。1950年調北京國家文物局,主要從事古書畫的鑒定工作。1953年以各地征集和收購到的3500幅珍貴書畫作品為基礎,重建故宮博物院書畫館。

謝稚柳,原名稚,字稚柳,后以字行,晚號壯暮翁,齋名魚飲溪堂、杜齋、煙江樓、苦篁齋。江蘇常州人。擅長書法及古書畫的鑒定。初與張珩(張蔥玉)齊名,世有“北張南謝”之說。后,謝稚柳、徐邦達和啟功三人齊名,時人多以“藝術鑒定”目謝,以“學術鑒定”目啟,以“技術鑒定”目徐。然鑒定之事非一偏可得全也。謝先生生平或得大千居士頗多也。

黃胄(1925年3月-1997年4月23日),男,字映齋,長安畫派代表人物。黃胄獨創性地將速寫融入中國畫,開啟了全新的人物畫筆墨范式,拓展了中國畫藝術語言。

石魯,原名馮亞珩,四川省仁壽縣人,當代中國畫家。1959年創作《轉戰陜北》,名聲日隆。后與趙望云創立長安畫派。擅長人物、山水、花鳥。早期畫風偏于寫實,用筆堅實謹嚴,多畫革命題材;后期畫風奇崛勁健,常以華山、荷花為題,筆力縱恣雄豪。其繪畫獷率、硬朗,有“黑、重、怪、野”之喻。何海霞(1908年—1998年8月5日),名瀛,字海霞,以字行。北京市人。“長安畫派”代表畫家之一,擅長山水,亦能花卉,其創作往往將青綠工筆與水墨筆意融為一體,立意新奇,筆力雄健,風格渾厚而不失秀麗。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

程十發(1921-2007)歌唱祖國的春天

程十發(1921-2007)歌唱祖國的春天

傅抱石(1904-1965) 毛澤東 沁園春·長沙 詞意圖

傅抱石(1904-1965) 毛澤東 沁園春·長沙 詞意圖

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號