百年崇譽:1921-2021 中國近代繪畫百家(下)

日期:2021-08-03 16:37:52 來源:永樂拍賣

拍賣

>百年崇譽:1921-2021 中國近代繪畫百家(下)

林風眠(1900年-1991年),家名紹瓊,字鳳鳴,后改風眠,畫家、藝術教育家、國立藝術院(現更名為中國美術學院)首任院長。自幼喜愛繪畫。林風眠先生是20世紀中國美術界的一代宗師、中國現代美術教育的重要奠基者,被稱為中國現代美術先驅,他是“中西融合”藝術理想的倡導者、開拓者和最重要的代表人物。

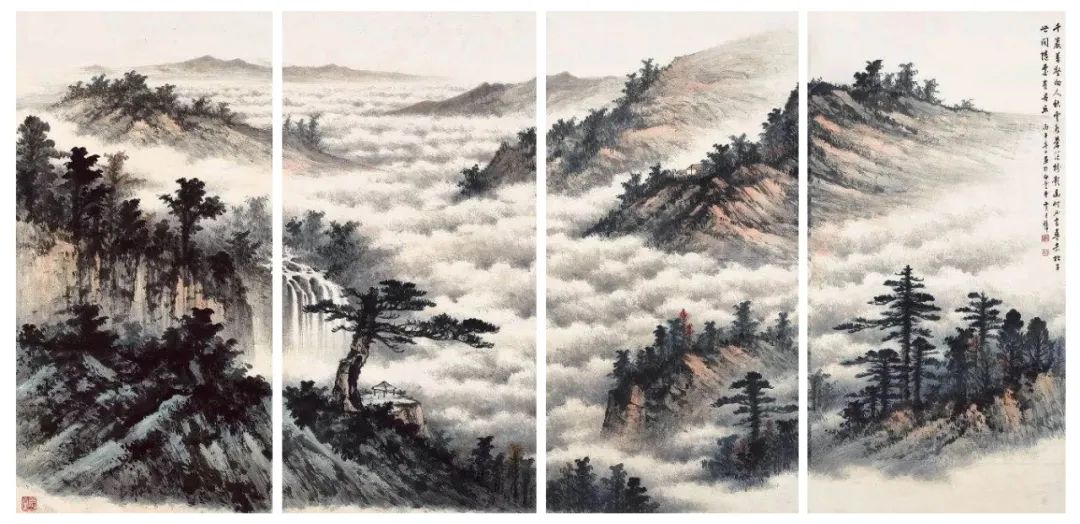

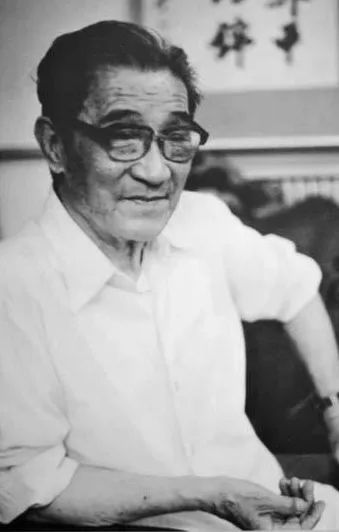

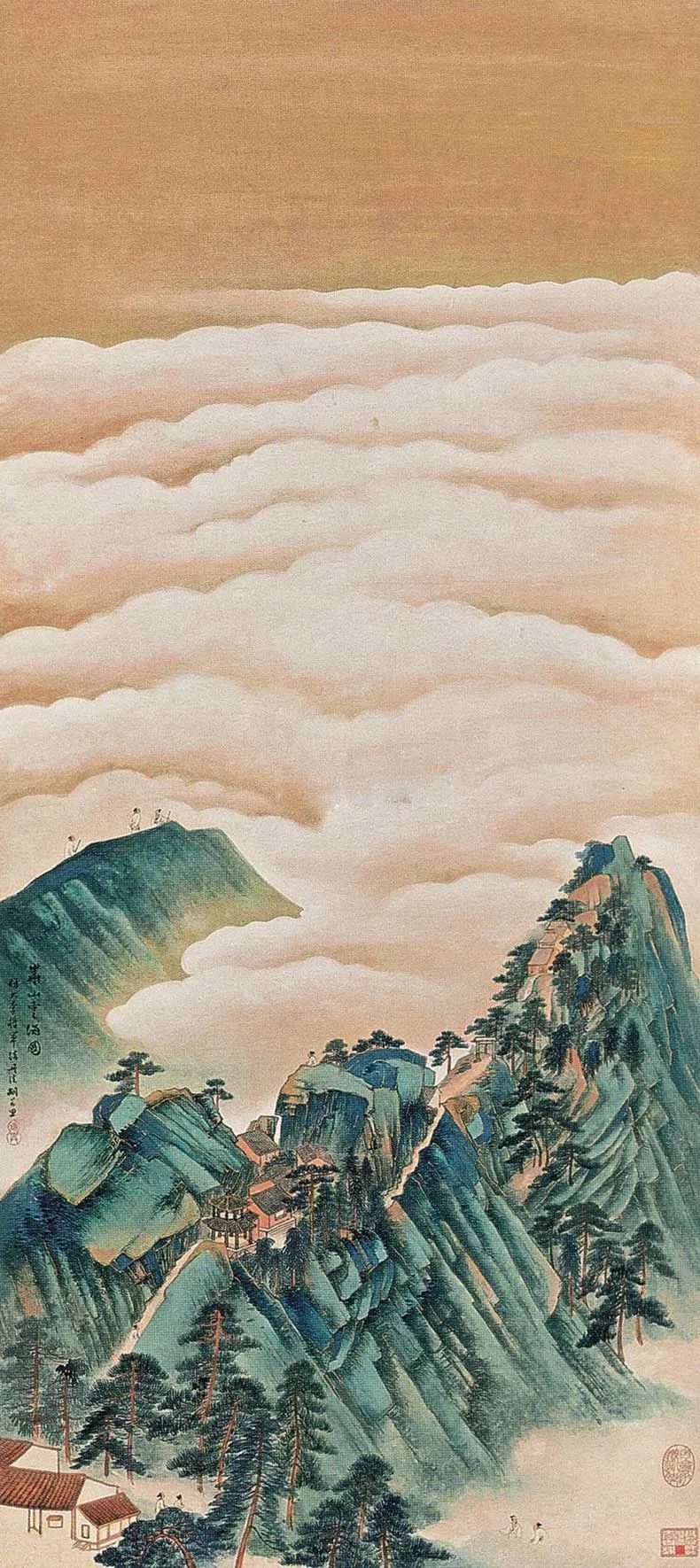

黃君璧(1898年-1991年),原名允瑄,字君璧,號君翁,祖籍廣東南海西樵人。1898年(光緒二十四年)9月28日生于廣州市。臺灣畫家,當代國畫大師,近現代中國畫界長壽、多產、著名、影響廣泛的畫家。與徐悲鴻、張大千同輩齊名,與溥心畬、張大千合稱“渡海三家”。

丁衍庸是全才型的國畫家,兼擅花鳥動物、人物和山水。他的人物畫,題材包括歷史人物、現實人物、鬼神與傳說人物、文學與戲曲人物等。總之,古代、現代、中國、西洋、宮廷、民間,一應俱全,可謂雜骨雅俗,包括中西古今。

陳樹人早年隨其岳父居廉學畫。東渡日本求學,先后畢業于京都市立美術工藝學校、京都美術學校繪畫科及東京國立大學文學系。歸國后與高劍父、高奇峰開創嶺南畫派,被稱為 “嶺南三杰”。1917年受孫中山委任為中華革命黨美洲加拿大總支部部長,回國后歷任中國國民黨黨務部長、廣東省政務廳長、僑務委員會委員長、中國國民黨中央執行委員等要職。從政之余,仍不忘繪畫,以其山水、花鳥、走獸,著稱于時。

高劍僧,又名劍爭,乃高氏昆仲最幼者,與兄劍父、奇峰合稱"嶺南三高"。自幼得劍父扶持,并親授畫藝。1912年,未足十八之齡即隨兄赴滬,創辦審美書館,發行《真相畫報》。后留學日本進修工藝美術。

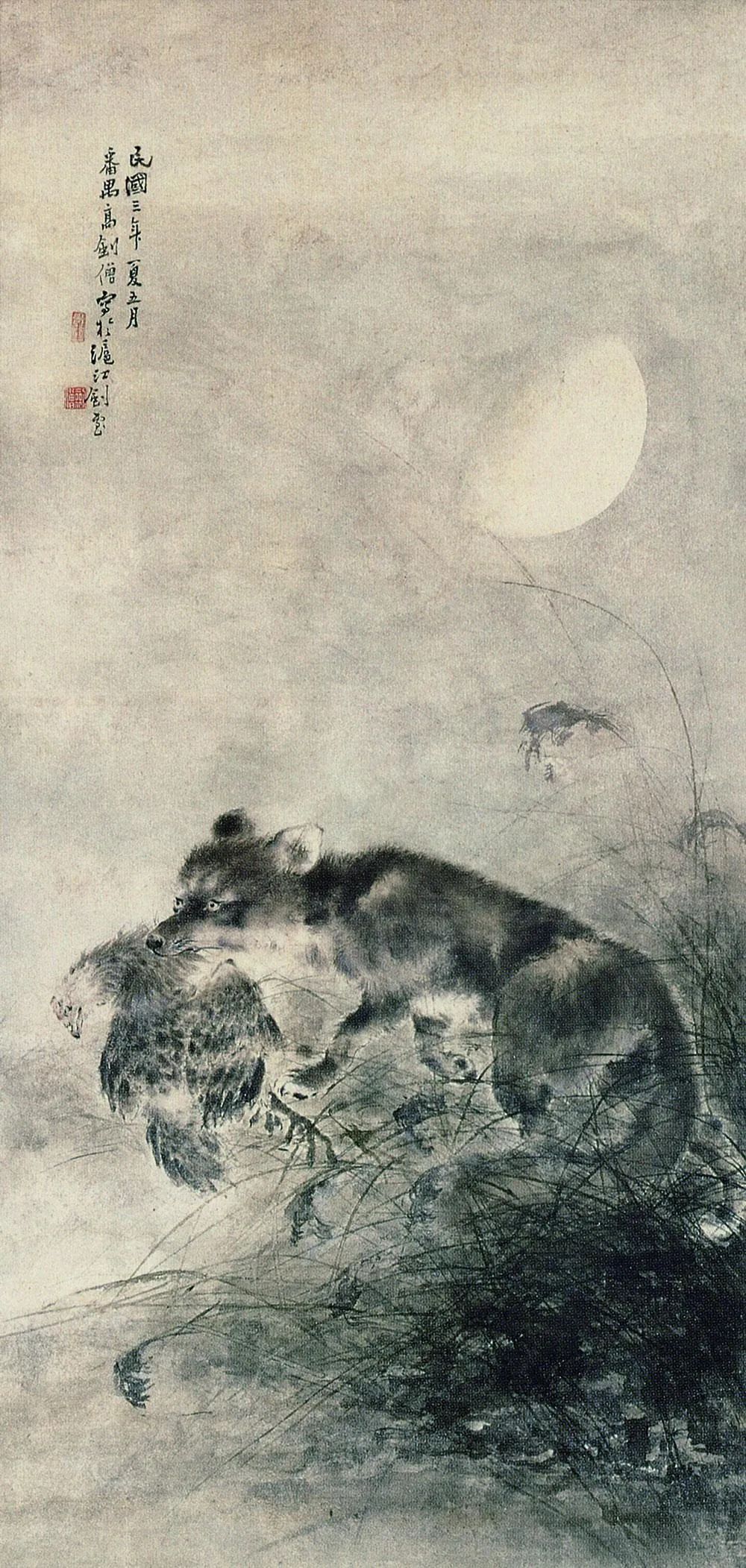

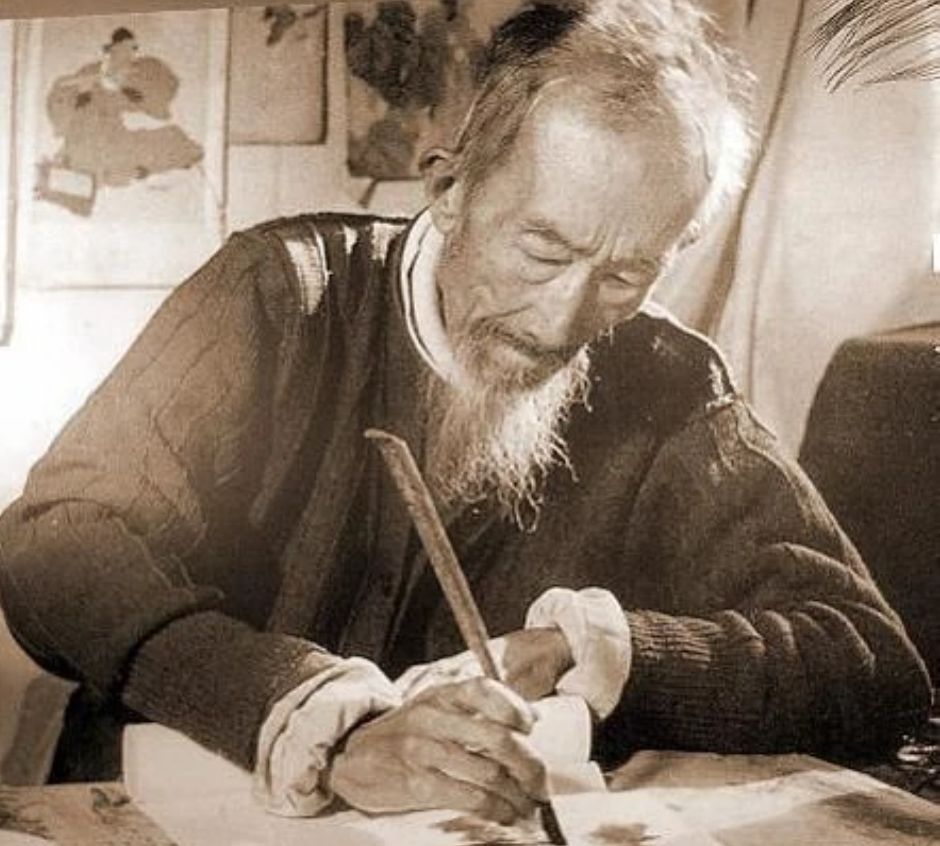

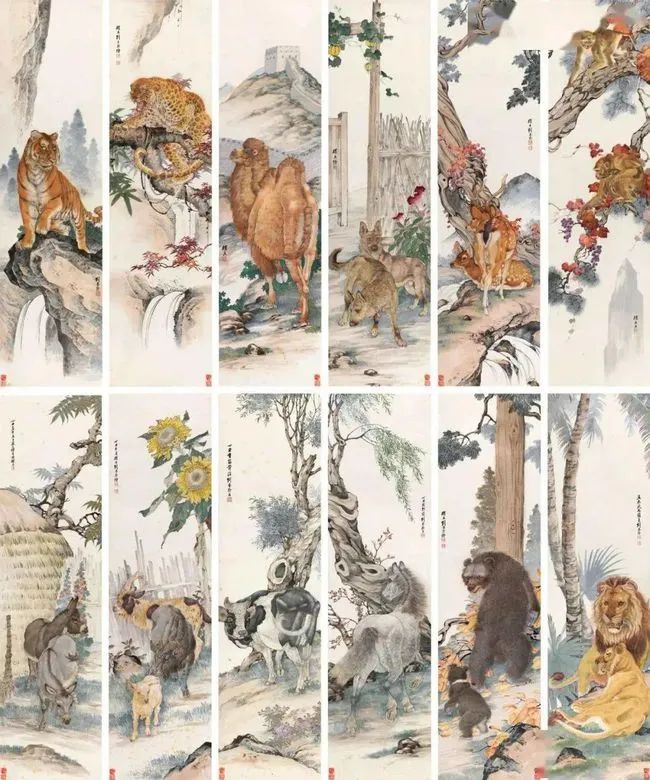

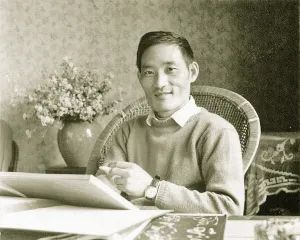

陳少梅(1909-1954),男,漢族,名云彰,又名云鶉,號升湖,字少梅,以字行,生于湖南衡山的一個書香之家,現代畫家。自幼隨父學習書畫詩文,深受中國傳統文化的熏陶。15歲加入金北樓、陳師曾等發起組織的“中國畫學研究會”,17歲成為名噪一時的“湖社畫會”之骨干,22歲主持“湖社天津分會”,成為津門畫壇領袖。1930年他的作品獲“比利時建國百年國際博覽會”美術銀獎,以后開始在畫壇嶄露頭角,成為京津一帶頗有影響的畫家。新中國成立后,他任中國美術家協會天津分會主席、天津美術學校校長。金城(1878-1926),中國近現代畫家。字鞏北,一字拱北,原名紹城,號北樓、又號藕湖,祖籍浙江省吳興縣。生于北京,1926年9月6日卒于上海.金城出身書香門第,自幼天性喜愛繪畫,山水花鳥皆能,兼工篆隸鐫刻,旁及古文辭。因沒有老師傳教,就在家里臨摹家藏古代名人畫跡,到后來所臨字畫幾可亂真。 劉奎齡,字耀辰,號蝶隱,自署種墨草廬主人。中國近現代美術史開派巨匠,動物畫一代宗師,被譽為“全能畫家”,能工善寫,擅長動物、植物、人物畫及山水畫。他描摹的動物種類之多,范圍之廣至今無人可追;他善于“勢”的營造,繪畫作品“虛處不嫌窗框松,實處勿感板結緊”,其畫風華滋清潤,厚勁靈動,意境深邃。劉奎齡偏居津門一隅,語訥志堅,孤身前行,其創作恰與徐悲鴻的“盡精微,致廣大”契合。其代表作《上林春色圖》深得徐悲鴻高度贊揚,并被其贊譽為“當代中國畫壇翎毛第一人”。

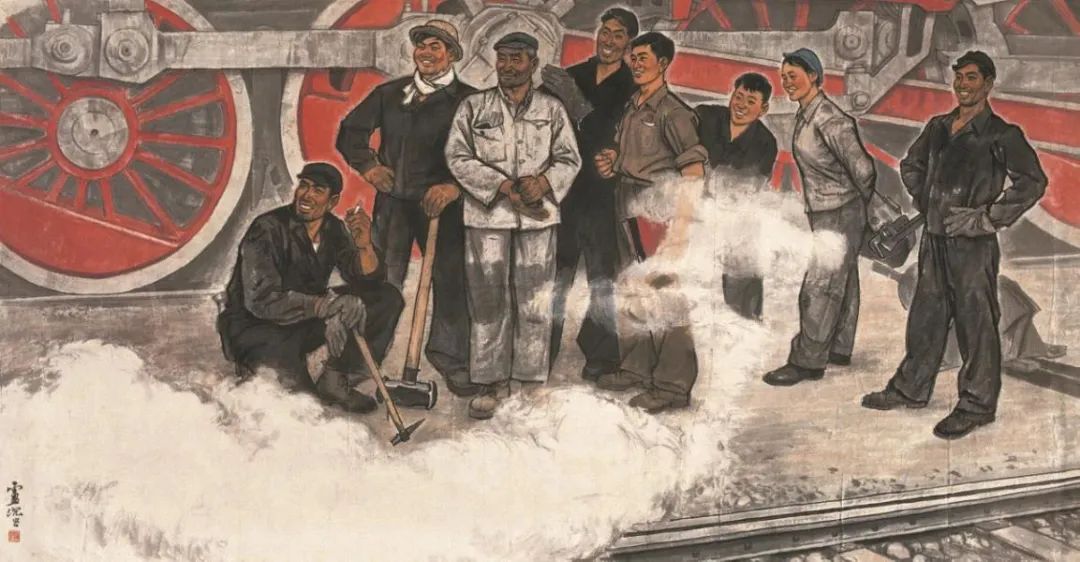

劉繼卣,天津市人,杰出的中國畫家、連環畫藝術大師,新中國連環畫奠基人、泰山北斗、連壇第一人。被譽為“當代畫圣”“東方的倫勃朗和米開朗基羅”,是中國近現代美術史上卓有成就的動物畫、人物畫一代宗師。劉繼卣是近現代中國畫家中少有的工筆白描、重彩、小寫意、大寫意俱能的畫家,題材也非常全面,除人物、動物能窮極妙理外,也兼擅花鳥、山水。尤其以他的工筆人物畫和寫意走獸畫的成就最為突出。

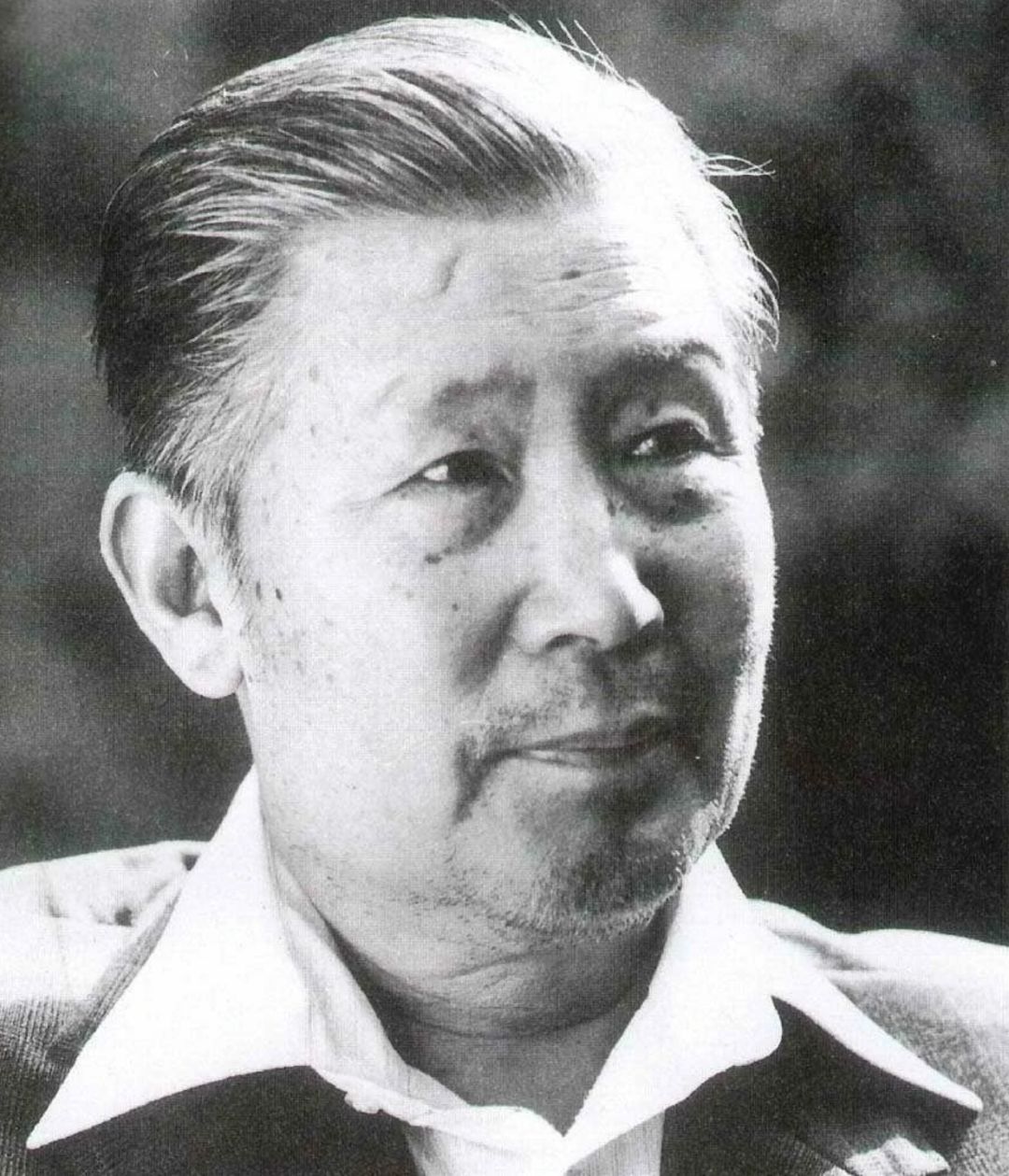

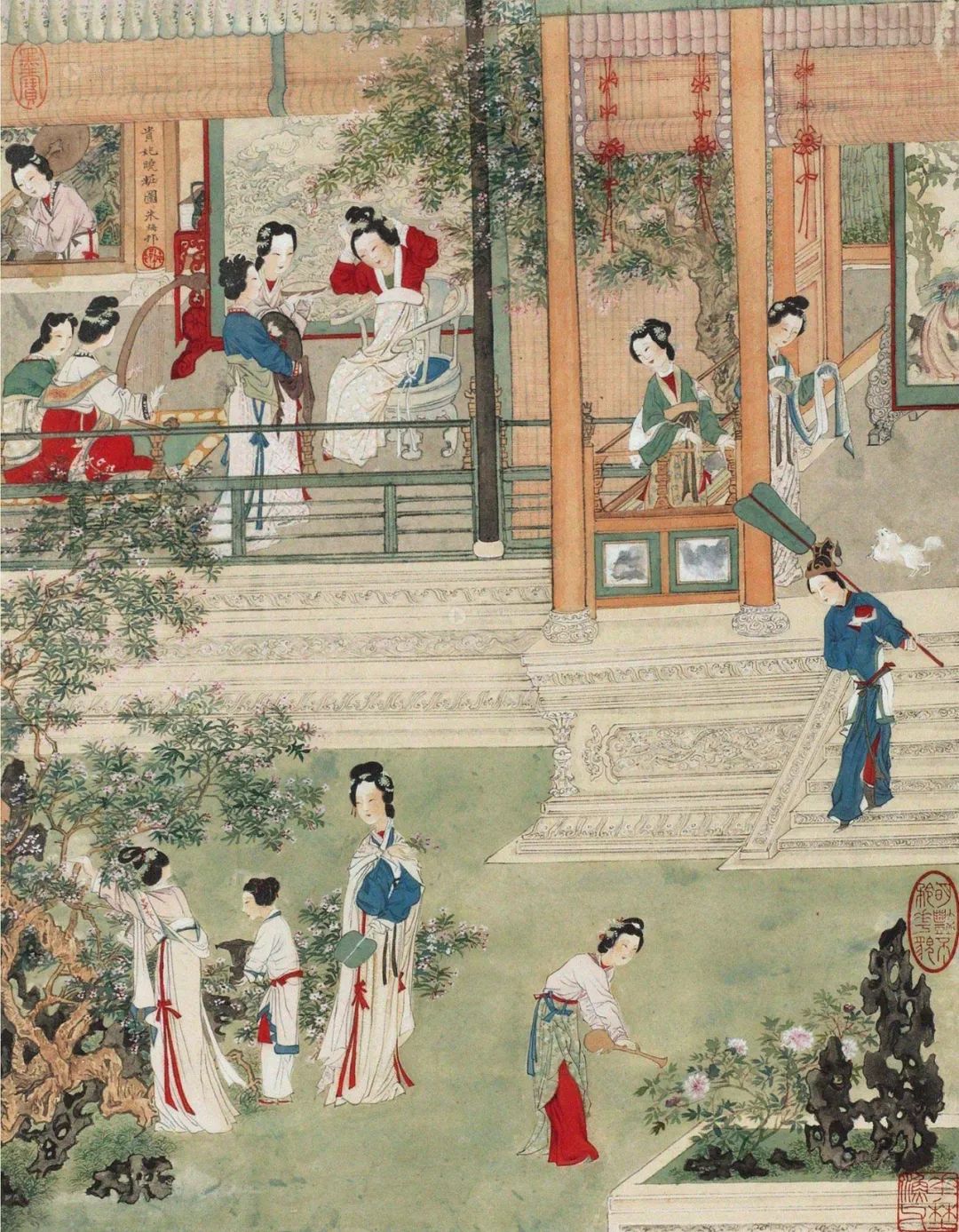

徐操 (1899-1961)字燕孫,我國著名的人物畫家。河北深縣徐家灣人,生于北京。畫藝嫻熟,弟子眾多,主要擅長畫人物故事、古裝仕女,工筆、寫意、白描、重彩,樣樣精能。徐操非常注重對傳統藝術的研摹,又不為古人所囿。其人物畫主要取材歷史故事、文藝作品,如三國故事、紅樓夢人物等,還有諸如道教、佛教方面及民間傳說中的人物等。他畫的人物,線描運用自然,筆筆有力,又能在統一中求變化。若畫人物眾多的場面,能將吳道子的“蘭葉描”、李公麟的“鐵線描”、馬遠的“釘頭鼠尾描”以及唐寅、仇英、陳洪綬等前賢的筆法參雜使用,取得豐富多變的視覺效果。

溥心畬(1896年-1963年),滿族,原名愛新覺羅·溥儒,初字仲衡,改字心畬,自號羲皇上人、西山逸士,北京人,著名書畫家、收藏家。為清恭親王奕訢之孫。曾留學德國,篤嗜詩文、書畫,皆有成就。畫工山水、兼擅人物、花卉及書法,與張大千有“南張北溥”之譽,又與吳湖帆并稱“南吳北溥”。引首27 × 99 cm 本幅27 × 388 cm

姚華(1876年-1930年),字一鄂,號重光,一號茫父,別號蓮花庵主。貴州省貴筑縣人,1897年(清光緒二十三年),中舉人,1902年(光緒二十八年),任教于興義筆山書院,任山長(相當于校長)。1904年,中進士,授工部虞衡司主事,戊戌變法時東渡日本,就讀于法政大學。歸國后,任郵傳部船政司主事兼郵政司科長。民國時期,任貴州省參議院議員,后任北京女子師范大學校長。

馮超然,名回,號滌舸,別號嵩山居士,晚號慎得。原籍江蘇常州。辛亥革命后,寓居上海嵩山路,署其居室為“嵩山草堂”。早年精仕女,以唐寅、仇英為法,筆墨醇雅;晚年專攻山水,饒有文徵明秀逸之氣。好吟詠,工行草篆隸,均骨力神韻并具。偶刻印;好交友,與吳昌碩、吳湖帆、顧鶴逸、陸廉夫多往還 。對己作頗自矜貴,三、四十年代,與吳湖帆、吳待秋、吳子深在上海畫壇有“三吳一馮”之稱 。一生賣畫為生。馮超然的山水畫,情致溫婉,出自“四王”、文徵明,上溯董源、巨然,可謂有源有序,自出機杼。馮超然是一位全能的國畫家。他不論人物、仕女、山水、花鳥、昆蟲、走獸,件件皆能,且達到骨力神韻兼備的境地。

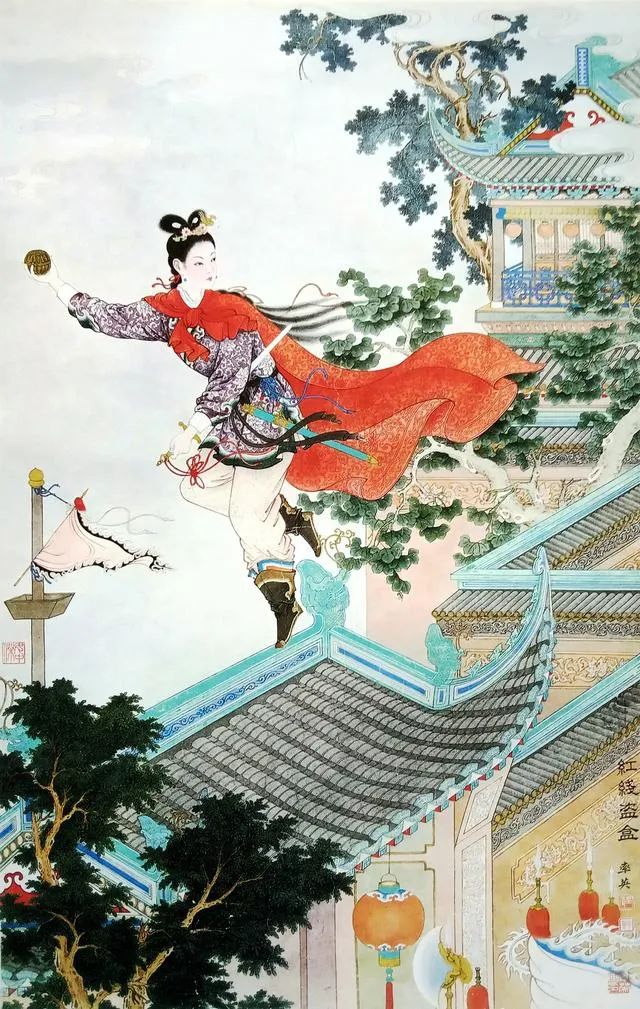

任率英,原名敬表,中國現代連環畫家、年畫家,中國畫家,擅工筆重彩人物畫,多以民族英雄、古典小說、神話傳說和民間故事為題材,長期從事中國畫、新連環畫、年畫的創作。

田世光(1916年10月-1999年7月)號公煒,祖籍山東樂陵,世居北京西海淀六郎莊。師承張大千、趙夢朱、吳鏡汀、于非闇、齊白石諸先生。早年拜張大千門下,為大風堂弟子之一 。他長期從事花鳥、山水畫創作,繼承了宋元派雙勾重彩工筆花鳥畫的優良傳統技法,并賦之予新的時代精神,為我國現代工筆花鳥畫名家。

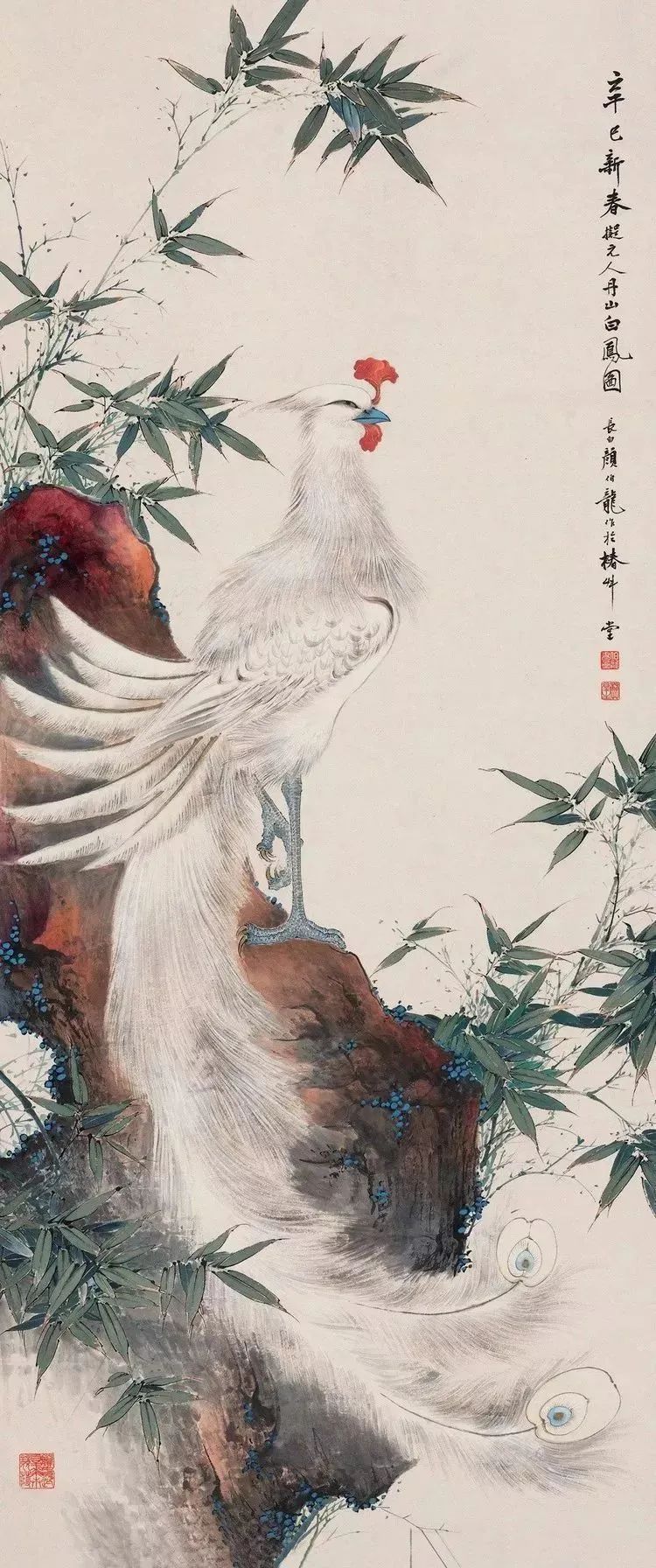

顏伯龍(1898-1955)滿族,正黃旗,北京人。名云霖,字伯龍(以字行),號長白布衣,所居椿草堂。民國時期京津畫派著名的花鳥畫家,工山水、人物、翎毛、走獸。因顏先生不喜仕途,只想做一介布衣,潛心作畫,又因顏先生祖籍長白,故稱“長白布衣”。

吳光宇(1908-1970),原名顯曾,以字行。浙江紹興人。幼喜繪畫,1926年求學于北京中國畫學研究會,師事徐燕蓀。曾執教于北平國立藝術專科學校京華美術學院。1949年后入北京畫院從事專業創作。曾為中國美協會員。擅人物,取法宋元,以工筆重彩見長,多取歷史題材、神話傳說及古裝人物入畫,筆法嫻熟,設色古雅,形象生動。曾與其兄吳鏡汀在北京等地舉辦聯合畫展。亦擅連環畫。

王震(1867年-1938年11月),號白龍山人、梅花館主、海云樓主等,法名覺器。祖籍浙江吳興(今湖州市),生于上海周浦。清末民國時期上海著名書畫家、實業家、杰出慈善家、社會活動家與宗教界名士。王一亭對海派書畫藝術的整體發展,特別是對藝術領軍人物的樹立起了關鍵作用。受外祖母影響, 王一亭自幼酷愛繪畫,十二三歲時,畫名已傳遍周浦鎮,被視為少年奇才。后師任伯年,任伯年的創作理念及平民化藝術形式,對王一亭的繪畫影響極大。用色明麗雅逸,人物造型生動,以適當變形與夸張使之更具神采。喜怒哀樂刻畫細膩,頗富生活氣息。與傳統人物畫的面容淡然、煙云供養相比,王一亭人物畫表現出近代人文意識。

劉旦宅(1931-2011),原名渾,又名小粟,后改名旦宅,別名海云生,浙江溫州人。自幼喜好繪畫,擅長中國古典著作人物畫,兼花鳥,取法漢唐人物、宋元山水及陳老蓮和八大之花鳥,廣泛吸取古人之長而融會貫通,工寫兼長,創作多取古典題材及歷史人物,造型清俊,情思橫逸,秀拙相蘊,生動雅健,風格別具;又作減筆潑墨,融工筆、線描、潑墨為一體,格外古樸脫俗,耐人尋味。

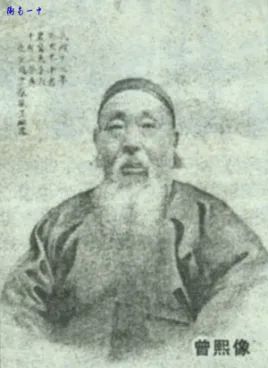

曾熙(1861-1930),衡永郴桂道衡州府(今衡陽市)人。字季子,又字嗣元,更字子緝,號俟園,晚年自號農髯。中國杰出的書法家、畫家、教育家,海派書畫領軍人物。書法自稱南宗,與李瑞清的北宗頡頏,世有“北李南曾”之說。

陸抑非(1908年-1997年),名翀,字一飛,1937年后改抑非,花甲后自號非翁,古稀之年沉疴獲痊,又號蘇叟。江蘇常熟人,是中國現當代杰出的畫家和卓越的美術教育家。

賴少其(1915年-2000年),齋號木石齋,廣東省普寧市人,中國當代畫壇領袖之一,有“藝壇圣哲”之稱,在日本被稱為“中國畫伯”。他獨創的“以白壓黑”技法,使其成為新徽派版畫的主要創始人。

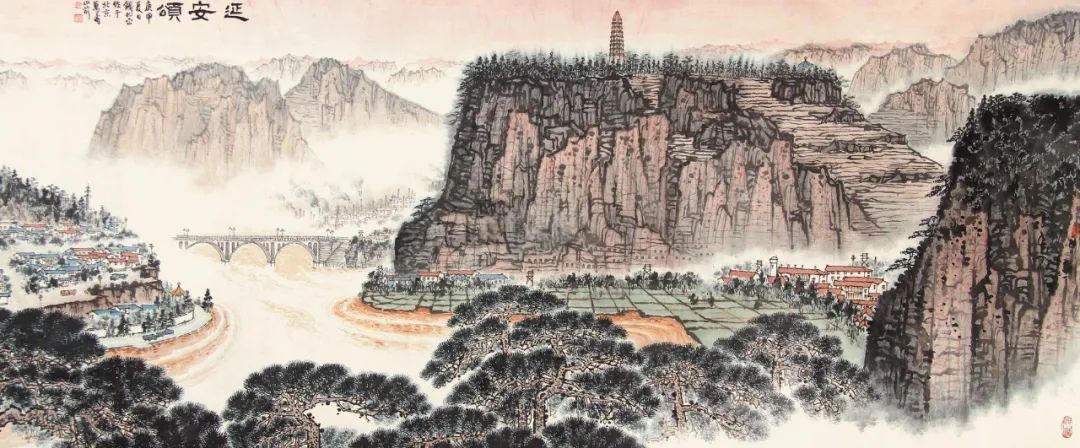

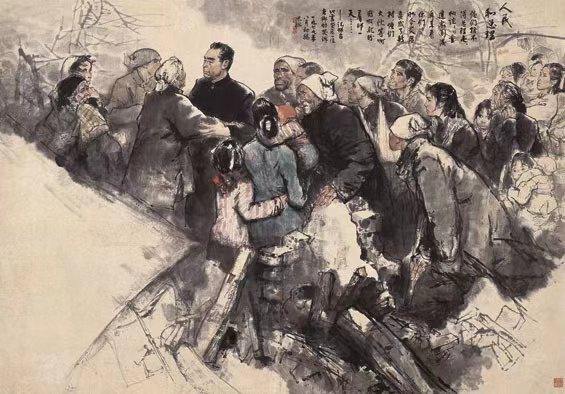

宗其香(1917年11月30日-1999年12月29日)是20世紀中國畫改革派的代表人物之一,是最早用西方繪畫改造中國山水畫獲得成功的代表藝術家,與蔣兆和、李可染、李斛并稱新中國美術改革派四大家。宗其香在20世紀40年代追隨徐悲鴻時就立志中國畫的現代改革,走中西融合的美術道路,同時很好的繼承了徐悲鴻先生關注民生、關切社會的情懷,他的藝術展現了20世紀中國美術最重要的特征:人文關懷的現實主義精神。宗其香藝術在中國畫現代變革的不同時期都有特殊的貢獻,新中國時期他更多的把山水畫變成歌頌祖國大地,表現山川壯美的重要追求,晚年大量表現南國熱帶的自然風貌和少數民族風情,形成自己另一個新的藝術境地。

黃幻吾(1906年9月-1985年7月),名罕,字幻吾,號罕僧,晚年稱罕翁。男,漢族,廣東新會人。早年臨《芥子園畫譜》兼畫肖像,中學畢業后從事印刷及廣告美術工作,業余潛心研習書畫,獲嶺南畫派高劍父、高奇峰教益,畫藝日趨成熟。

趙望云,1906年(光緒三十二年)9月30日生于河北束鹿(今河北辛集),又名新國,現代畫家。早年與王森然、李苦禪等組織吼虹藝術社,1937年創辦《抗戰畫刊》。擅長山水、人物,創作面向生活,畫風于質樸厚重中蘊含秀雅,尤長于表現陜北山水和各族人民的勞動生活,為長安畫派的開創畫家之一。主要作品有《農村寫生集》《西北旅行畫集》《埃及寫生畫集》《趙望云畫集》等。1977年3月9日病逝于西安。

朱梅邨(1911年12月-1993年3月),別名獨眼半聾居士,江蘇吳縣人。擅長中國畫、年畫。幼年從師樊少云,13歲起從隨舅父吳湖帆習畫。就坊于蘇州第二中學時因中耳炎改入私塾,從王康吉攻讀古文6年。19歲即賣畫為生。曾與葉恭綽、吳湖帆、張大千、馮超然等一起組織正社畫會。三十年代故宮博物院舉辦赴倫敦畫展,經吳湖帆推薦為保管員,得以觀摩名畫真跡。1949年后任上海中國畫院畫師,上海文史館員,并于上海美術專科學校、同濟大學等院校事美術輔導工作。1950年加入“新中國畫研究會”,中國美術家協會會員。

鄭乃珖(1911-2005),號璧壽翁,生于福建省福州市;精山水、人物、花卉、翎毛、走獸、青銅器皿、蔬果時鮮等;能工擅寫,工寫并用;在意境、取材、構圖、用線、敷彩、題款諸方面均突破前人藩籬,作出開拓性貢獻。

林紓,字琴南,號畏廬,別署冷紅生,福建閩縣(今,福州市)人。晚稱蠡叟、踐卓翁、六橋補柳翁、春覺齋主人。室名春覺齋、煙云樓等。光緒八年(1882年)舉人,官教論,考進士不中。二十六年(1900年),在北京任五城中學國文教員。辛亥革命后,入北洋軍人徐樹錚所辦正志學校教學,推重桐城派古文。曾創辦“蒼霞精舍”——今福建工程學院前身。著畏廬文集、詩集、春覺齋題畫跋及小說筆記等。

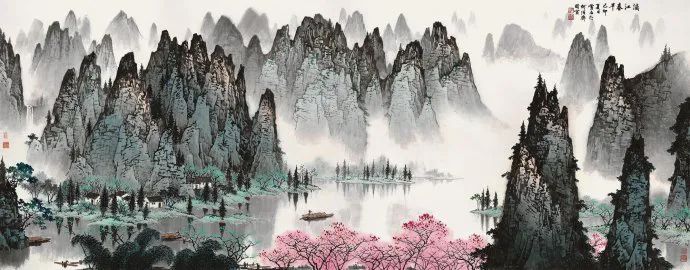

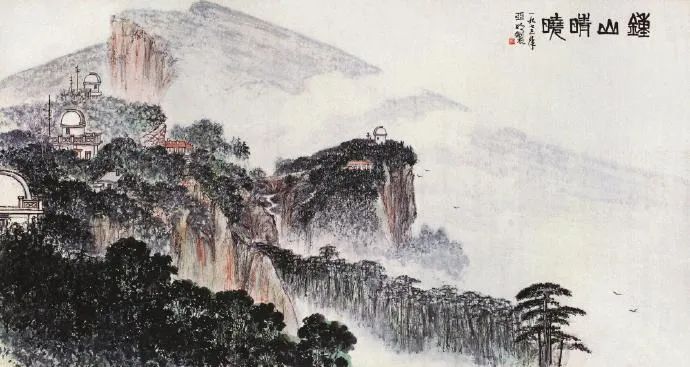

白雪石(1915年-2011年),男,齋號何須齋,北京市人,自幼習畫,山水畫師宗北派,旁及南派,廣采博取,兼收各類畫種之精華,具有宋畫之嚴謹,元畫之輕快,水彩畫之秀潤,版畫之純凈而具裝飾美;其中尤以桂林為題材創作的青綠山水畫最能體現和代表白雪石的繪畫風格。

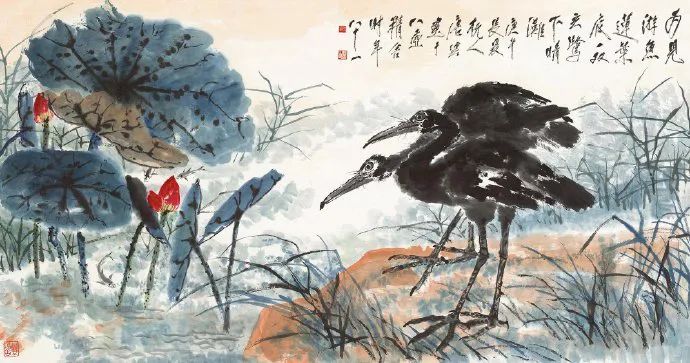

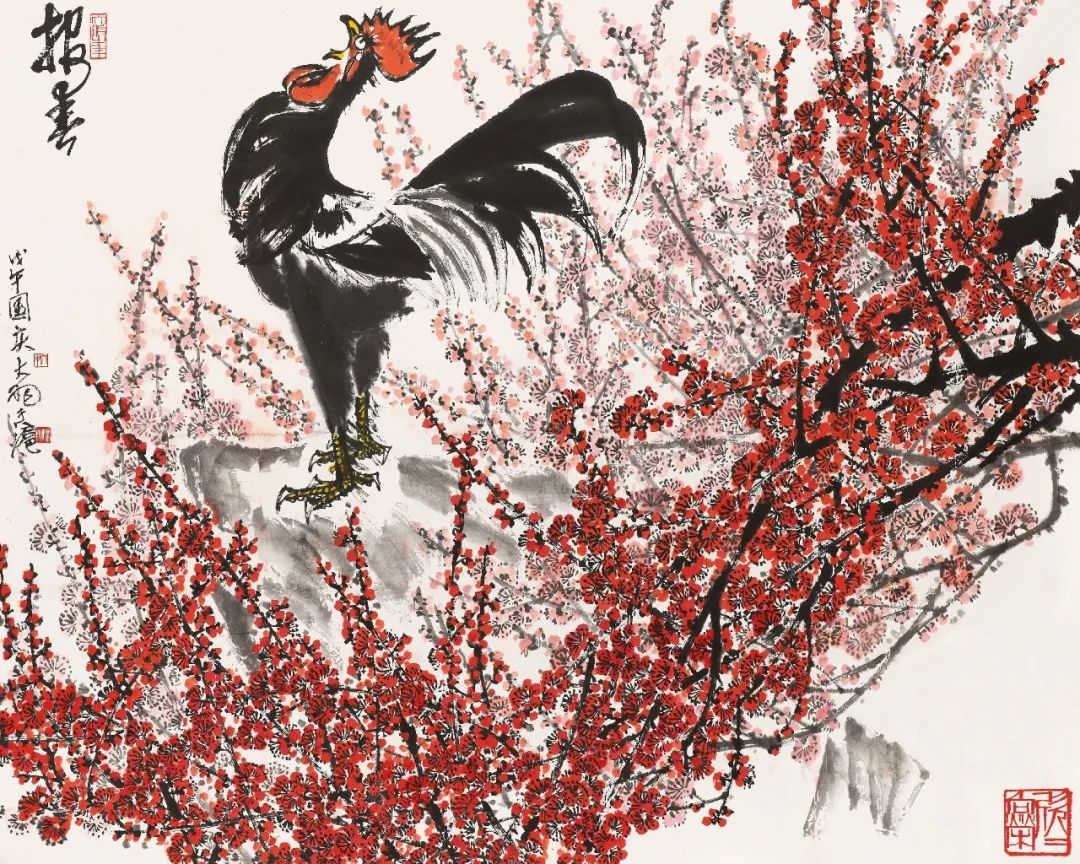

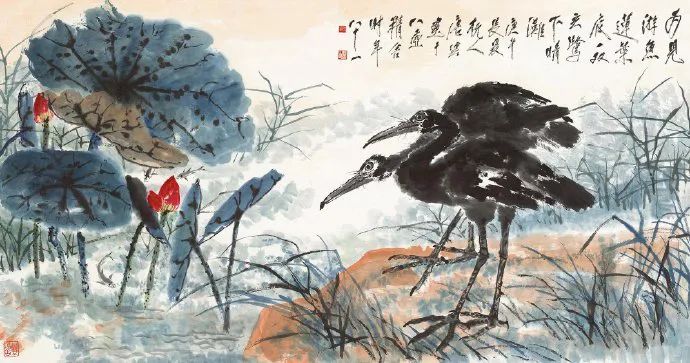

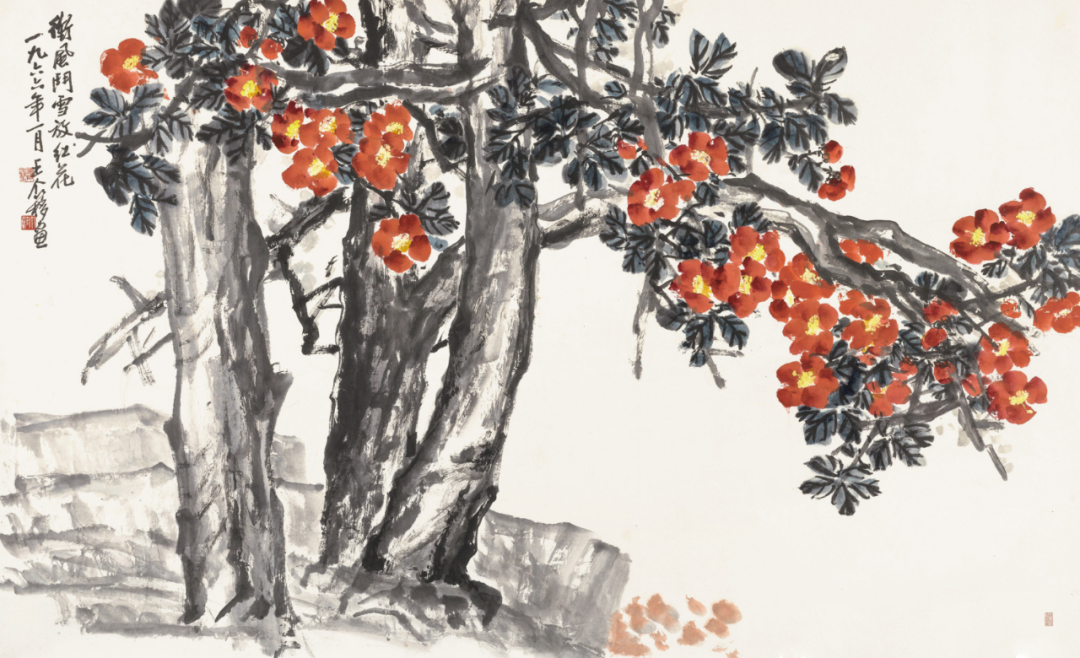

陳大羽(1912年-2001年)著名大寫意花鳥畫大師,書法家、篆刻家。以大寫意花鳥而著稱,尤擅畫雄雞,兼及山水、人物,作品氣勢宏偉,筆力雄健,渾厚酣暢。其對大寫意花鳥最大的貢獻是一改傳統寫意文人畫溫文儒雅的氣質,而代之以豪放的個性風格和雄強的時代特征。強化了筆墨的表現力,尤其善于運用濃墨濃彩,形成墨彩相撞相融的強烈效果,開合充滿視覺張力。進入晚年,他的筆墨語言愈趨雄渾老辣,達到極為自由和純粹的境界。

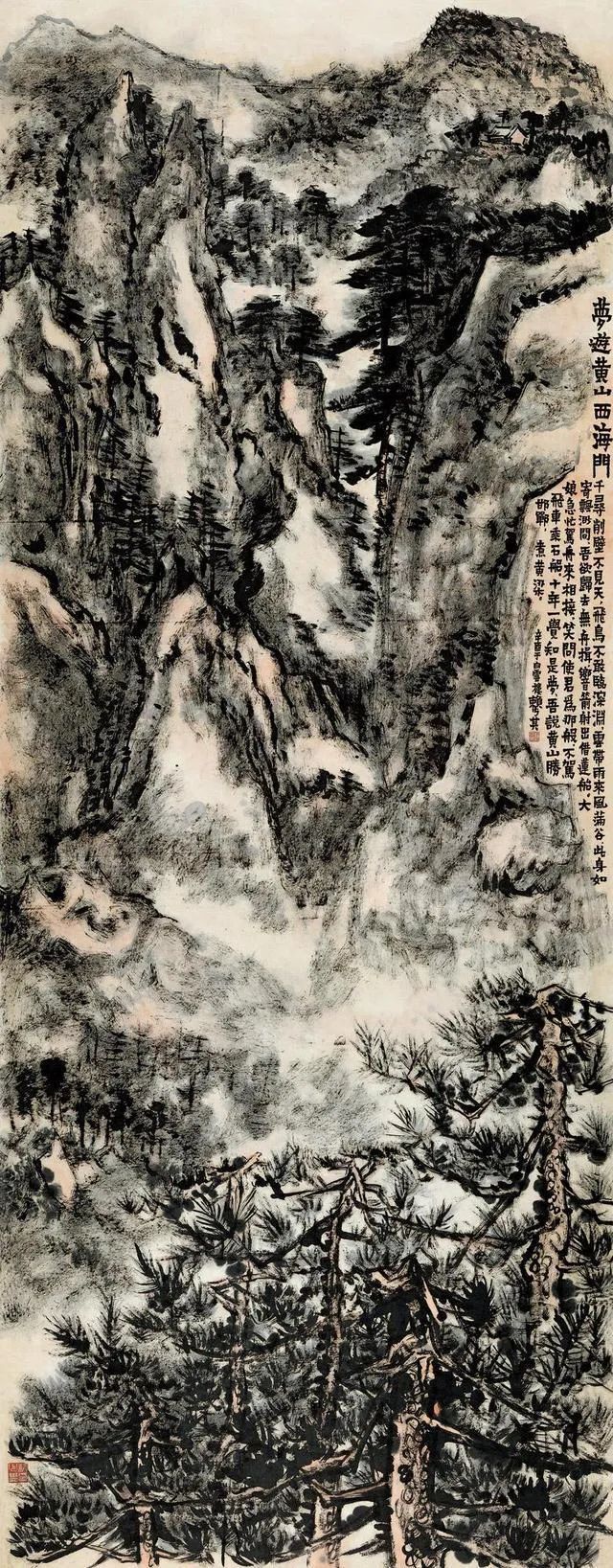

董壽平(1904年-1997年)原名揆,字諧伯,后慕南田惲格惲壽平遂改名壽平,山西省臨汾市洪洞縣人。著名寫意畫家、書法家,以畫松、竹、梅、蘭著稱,晚年有黃山巨擘之稱,以黃山為題材畫山水,亦善書法。

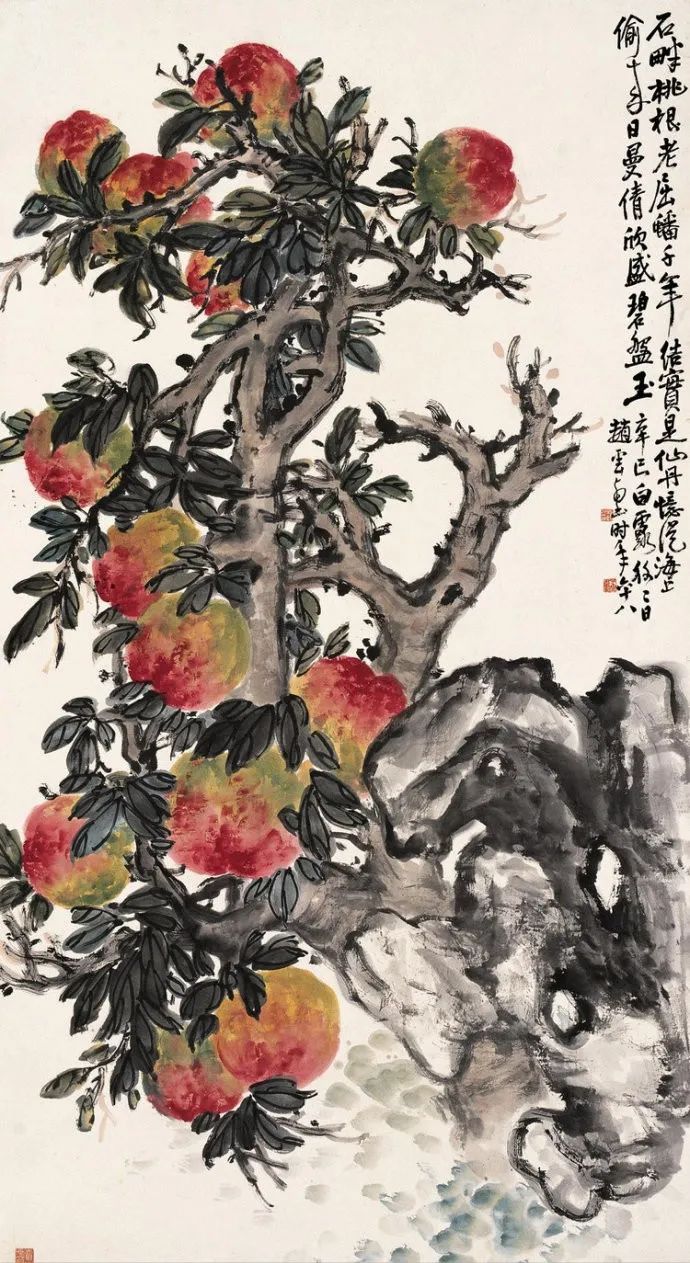

趙云壑(1874年-1955年),江蘇蘇州人。字子云,原名龍,改名起;號鐵漢、壑山樵子、云壑子、壑道人,晚號壑叟、禿翁、半禿老人、禿尊者、泉梅老人。齋名有:日畊心草堂、十泉十梅之居、云起樓、還讀樓。另有春暉草堂、思寒齋、無休庵等。善繪花卉,山水,兼擅篆刻,亦能草書。書、畫、篆刻皆得吳昌碩之神韻而不徒襲其貌,博采徐渭、石濤、石溪、八大山人之法,是以畫益豪邁,聲譽日隆。

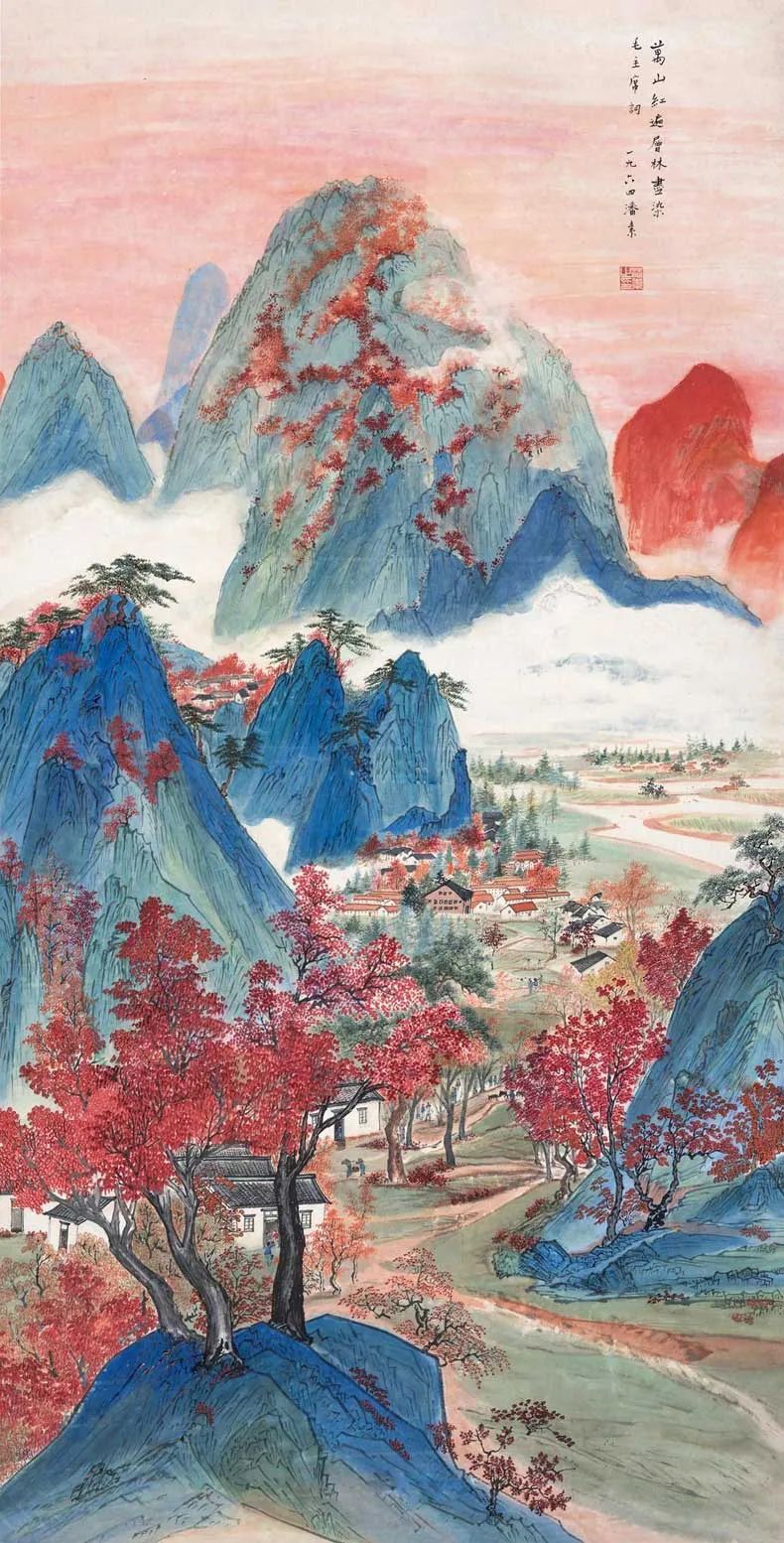

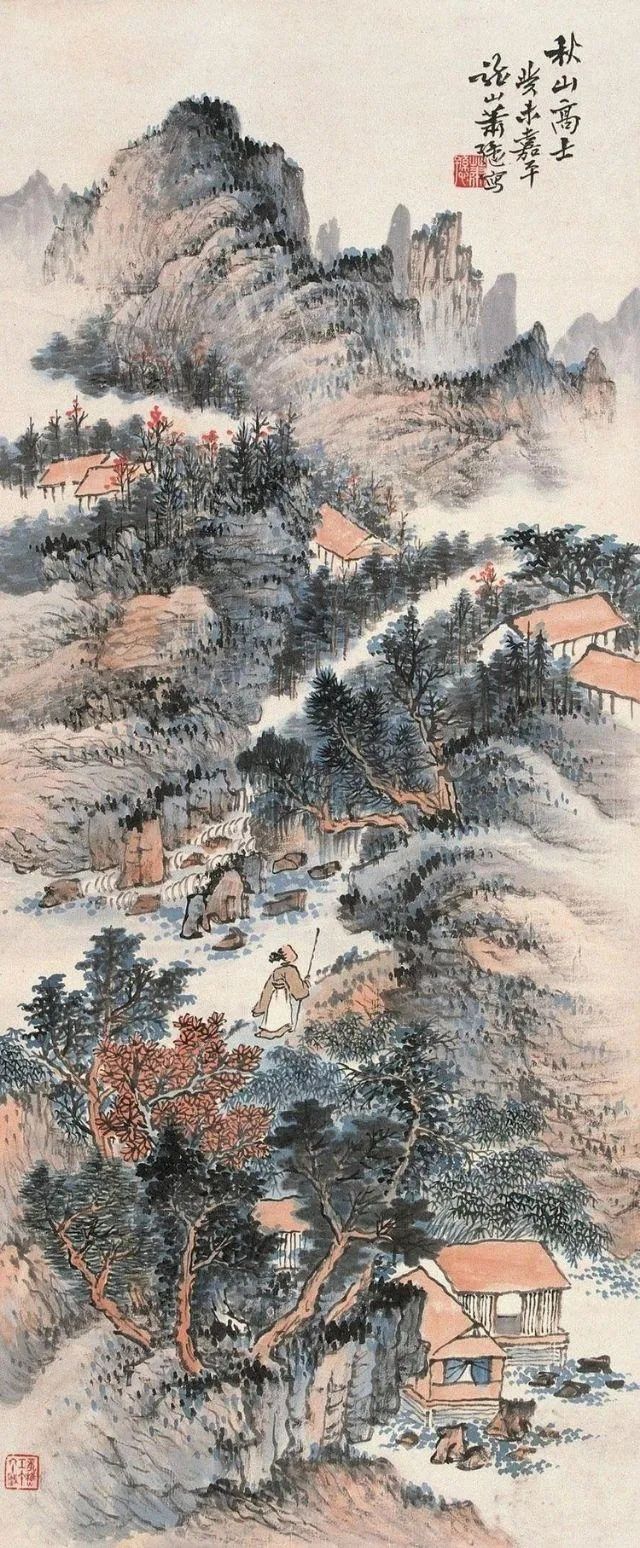

潘素(1915年-1992年),女,著名收藏家張伯駒先生的夫人,字慧素,江蘇蘇州人,當代女畫家。早年習花鳥,中年轉攻山水,晚年善金碧青綠山水及雪景山水。

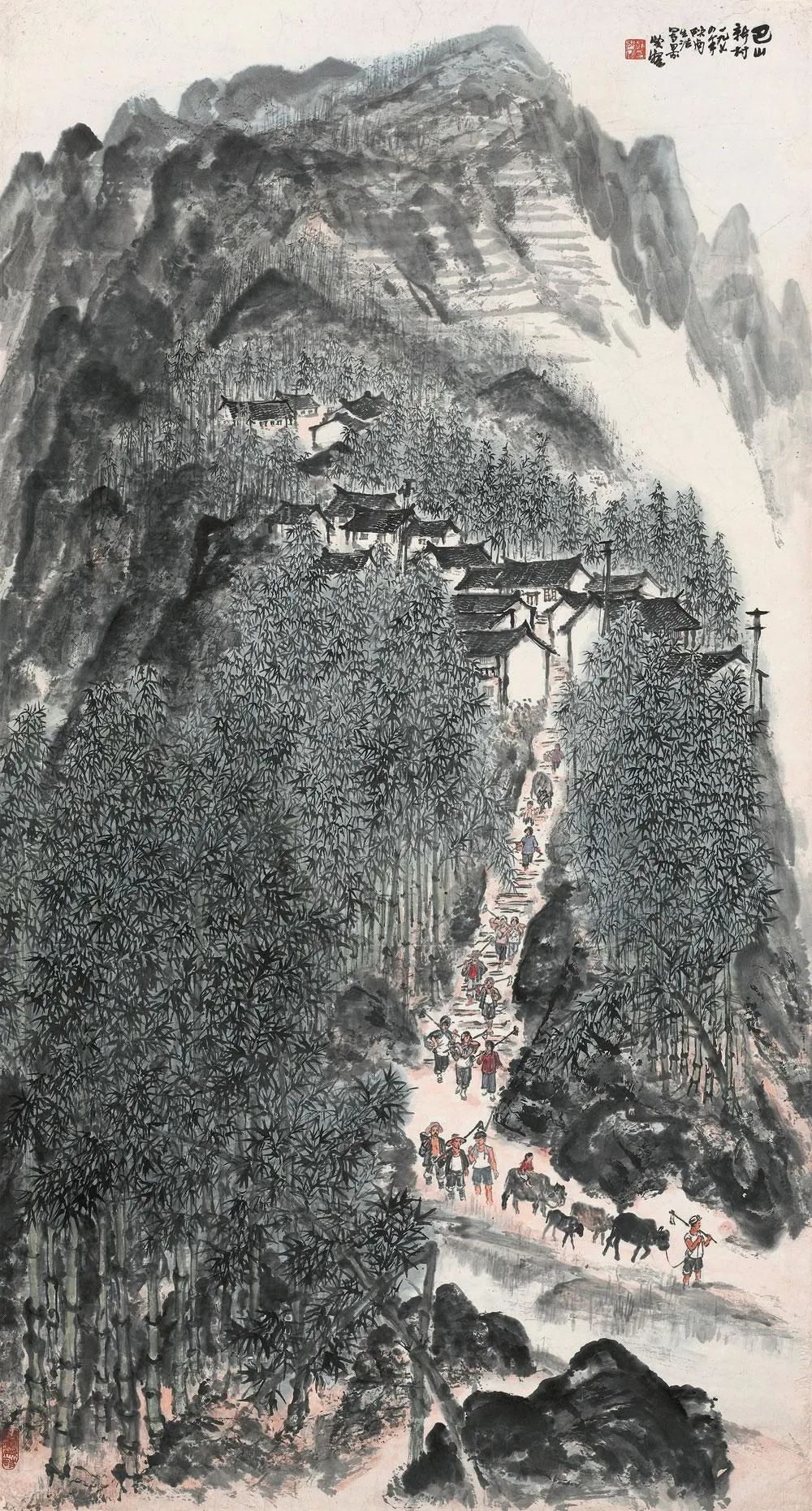

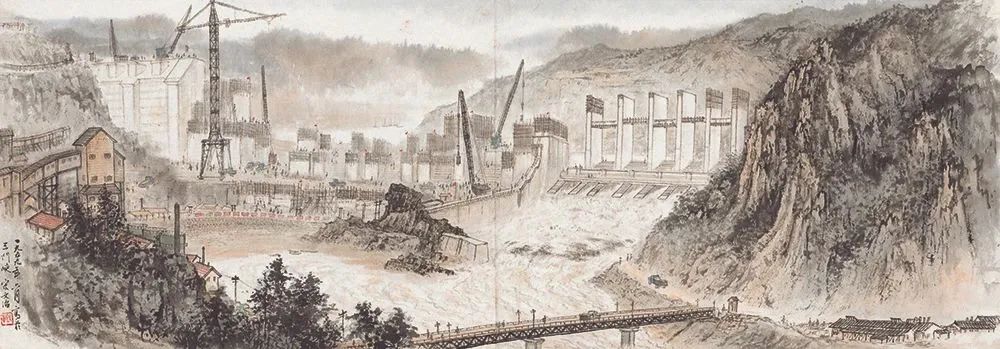

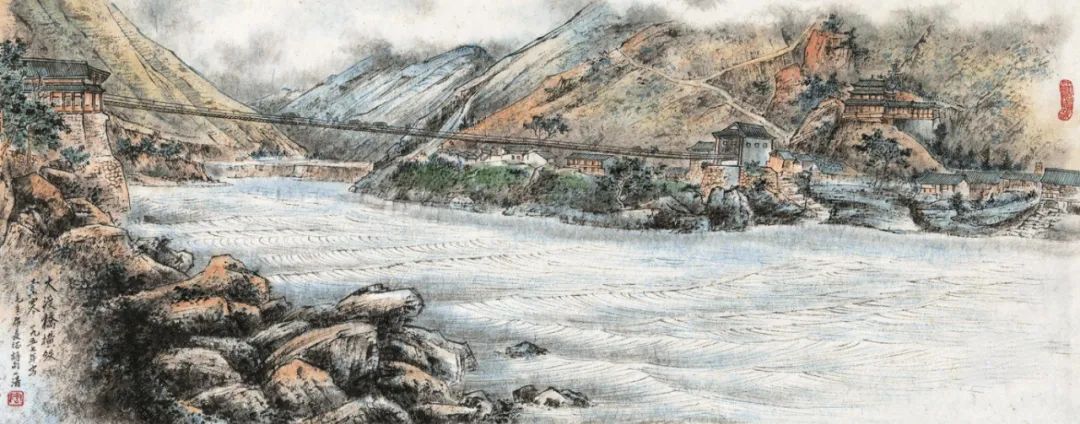

宋文治(1919年-1999年),現代畫家。江蘇太倉人。早年從張石園學習山水,后得陸儼少指授并拜吳湖帆為師。1951年入江蘇省國畫院受傅抱石影響,致力于山水畫創新。其早年作品風格疏秀;中年筆墨勁健,意境靈奇,時代氣息濃郁;晚年變法,嘗試沒骨潑彩,格調清新,意境空蒙迷茫。

亞明是中國畫壇重要流派——“新金陵畫派”的中堅推動者和組織者。他以50余年的卓越藝術實踐和成就,在中國美術領域特別是對新時期山水畫的發展,作出了令人矚目的貢獻,因之被國際權威文化機構譽為當今世界文化名人。 亞明主張“中國畫有規律無定法”。他提出國畫去向應是立足繼承民族文化傳統,面向生活,融匯外國美術之精華,以促進其藝術的不斷拓展。

錢松喦(1899年-1985年), 中國現代中國畫家。1899年 9月11日生于江蘇省宜興縣楊巷鎮湖墅村,1985年9月4日卒于江蘇省南京市。又名松巖、松喦,40年代曾用名喦廬主人。父為晚清秀才,設私塾為業。曾任第四、五、六屆全國人民代表大會代表、江蘇省人大常務委員、中國文聯委員、中國美術家協會常務理事和藝術顧問、江蘇美協名譽主席,1977年任江蘇國畫院院長,后任名譽院長。1983年,他在85歲高齡時加入了中國共產黨,實現他多年的宿愿。特別令人感動的是他在1984年重病手術后,仍堅持創作,真正做到了生命不息,創作不止。

魏紫熙,早年專攻山水,50年代至70年代以畫人物畫為主,創造出一批歌頌新中國的人物畫、年畫、招貼畫、連環畫。他的人物畫,人景并茂,意境深遂,用傳統沉穩厚實的線條、現代墨色并重的色塊繪畫,表現了典雅的造型,題材寓意深長,具有新意和時代氣息,豐富了人物畫的表現力,突破了舊人物畫技法上的局限性,重振了中國人物畫。70年代后,他把藝術探索的目標轉向山水畫創作。其山水早年宗法“四王”,追師清湘、梅清諸家,對南宋劉、李、馬、夏四家,也涉獵頗深,有傳統功夫,又注重新意。筆下所繪的老松、長瀑、峰巒、房舍、舟楫,多有元明以來諸家的蹤跡;筆墨凝重質樸,章法靈活,不露鋒芒;畫風蒼秀齊出,剛柔并濟,婀娜中見剛健之氣,婉媚外顯遒勁之韻。

盧沉,曾用名盧炳炎,齋號面壁居、塵樓,著名中國畫畫家,江蘇蘇州人。1951年在蘇州美術專科學校學習西洋繪畫。1953年考入中央美術學院中國畫系,從師葉淺予、蔣兆和、李可染、劉凌滄等,畢業后留校任教。曾任中央美術學院學術委員會委員,中央美術學院中國畫系教授、第一畫室主任,中國美術家協會會員。擅長水墨人物畫,工寫兼長,所作筆墨精到,善于表現人物性格,形象生動感人。

周思聰(1939年-1996年),中國美術家協會原副主席,中國著名女畫家。天津市寧河縣人。周思聰受過嚴格的藝術訓練,擅長水墨人物畫,兼及花卉,偶作山水。造型能力極強,早期作品帶有一定的情節性,筆墨清新、灑脫,富有表現力。自80年代起,她又致力于自身畫風的變革與探索,在作品中引入西方現代藝術表現形式,同時對筆墨加以提煉和強化,使之更為精練,并富有意趣。

陶一清(1914年-1986年),原名文通,齋號補齋,生于北京,原籍上海市。擅長山水畫,自幼學畫起自臨摹,以兩宋名作為范本,參考元、明、清諸名家,鑒于北宗有筆而渲染稍差,嘗以南宗彌補,融南北二宗山水于一爐,以造化為師又不斷從現實生活中吸取創作素材,并取西洋畫之優點,豐富表現內容,努力做到古為今用,洋為中用,主次分明。作品有“遠觀其勢,近收其致”之妙,筆墨纖秀、潑辣兼而有之。喜作大畫,筆墨不茍,構思嚴謹,青綠設色在傳統的基礎上有所創新,為海內外識者稱賞。

唐云(1910年-1993年),男,漢族,浙江杭州人,字俠塵,別號藥城、藥塵、藥翁、老藥、大石、大石翁,畫室名“大石齋”、“山雷軒”。唐云是他成為畫家后用的名字。其性格豪爽,志趣高遠,藝術造詣頗高,擅長花鳥、山水、人物,可謂詩書畫皆至妙境。

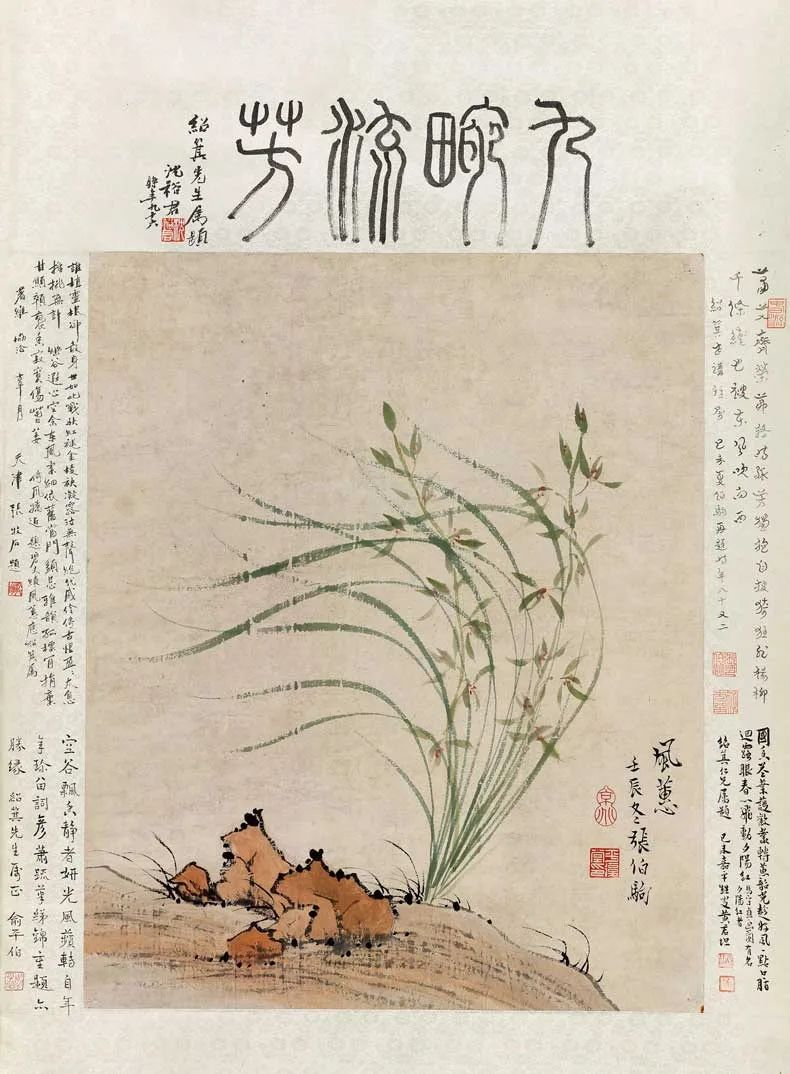

張伯駒(1898年-1982年),原名張家騏,字家騏,號叢碧,別號游春主人、好好先生,河南項城人。愛國民主人士,收藏鑒賞家、書畫家、詩詞學家、京劇藝術研究家。曾任故宮博物院專門委員、國家文物局鑒定委員會委員,吉林省博物館副研究員、副館長,中央文史館館員,任燕京大學國文系中國藝術史名譽導師,北京中國畫研究會名譽會長,中國書法家協會名譽理事等職。建國初期,張伯駒將多件珍貴文物捐獻給國家。

陳子莊(1913年-1976年),男,出生于四川省榮昌縣(今重慶市榮昌縣)雙河鎮巒堡村紫金觀巖灣“陳家老房子”,現代畫家。陳子莊早期作畫,時號蘭園,中期號南原、下里巴人、陳風子(陳瘋子)、十二樹梅花主人、石壺山民等,晚年號石壺。陳子莊自幼習畫,早年在成都等地賣畫,受齊白石、黃賓虹啟發。中年生活坎坷,仍作畫不輟。1988年在中國美術館舉辦遺作展轟動畫界。

蕭謙中(1883年-1944年),原名蕭遜,字謙中,號大龍山樵。安徽懷寧人。早年從師姜筠學習山水畫,成績顯著。后出游西南、東北名勝,行萬里路,開闊藝術視野。民國京津諸家,尤喜“二蕭一胡”,骨子里更喜歡蕭謙中,謙中一生與世無爭,潛心作畫,用心描繪山水、與先賢交流、寄托愁思,作品就是他全部的寄托。謙中于技藝有“黑蕭”、“褐蕭”、“彩蕭”的成就,遠觀厚重、雄渾、靜謐,細品處處景致,看他的作品如置身真山真水之間,上下左右全是景色,謙中心中的景色。有技法的精湛、景致的秀美、人品的高邁,觀者獲益良多。

俞明(1884年-1935年),字滌凡,一作滌煩,江蘇吳興人,語霜侄。性聰穎,幼年在上海曾習水彩畫,后專學陳洪綬、任頤人物畫,尤善畫仕女。筆墨沉著,意境清雅。亦工畫肖像、花卉。

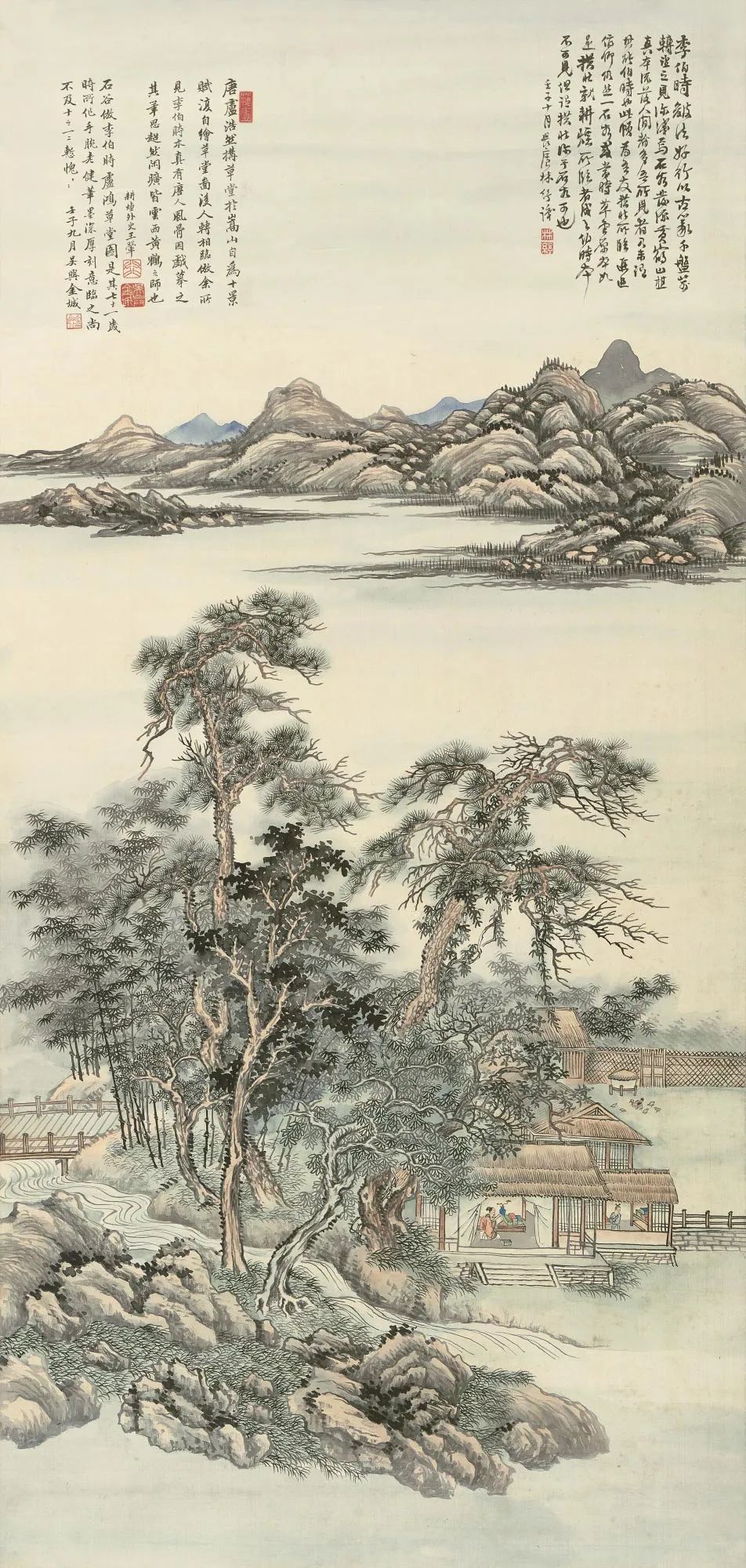

汪琨 (1877年-1946年),字仲山,江西婺源人,居上海,為近代海派重要畫家之一。自幼善弄筆墨,每見古今名人真跡,輒刻意摹仿,款識圖章亦勾出,積二十馀年。汪琨善畫山水,又工花卉,并能人物。山水宗王翚,邵洛羊先生評其作為“筆正墨醇,設色淡雅,堂堂正正,有高古氣息”。

孔小瑜(1899年-1984年),原名憲英,生于慈溪莊橋孔家村。初在滬上活動,后赴香港,1951年毅然北返,參加內地建設;1955年后,應邀赴安徽藝術學校執教,兼任安徽畫院副院長,并被選為安徽省人大代表。晚年任職安徽藝術學校教授,安徽畫院副院長、省人大代表。擅長花卉博古,追求形象逼真,筆意松動逸格。并刻苦練就了強記默寫的本領,從三代青銅器外,廣涉人物、翎毛、走獸、魚蟲手到形俱,呼之欲出,無所不精。其博古畫與張善孖的虎、熊松泉的獅并稱。其出眾的表現力人稱任佰年后第一人,為“海上畫派”代表之一。

賀天健(1891年-1977年),原名賀駿,又名賀炳南,字健叟,別署健父、阿難等,江蘇無錫人,中國現代著名中國畫畫家、書法家。幼年喜歡繪畫,早年通過實地寫生,領悟畫理,善用水墨,設色講究層次,多用復色,尤長于青綠山水,并演變而自成一格,風格豪放跌宕,富有時代氣息。

胡若思(1916年3月-2004年),字遐思,號琴人。畫室名勰一齋。曾為中國第一部彩色片《梁山伯與祝英臺》及《梅蘭芳的舞臺藝術》繪制山水畫景 。其游歷名山大川,將煙云丘壑羅納心胸,尤長于繪畫黃山奇景,他以傳統中國山水畫筆墨為基礎,在色彩、水墨、結構、章法乃至光影的處理上都有著獨到見解,由此開創了當代“黃山畫派”新格調。

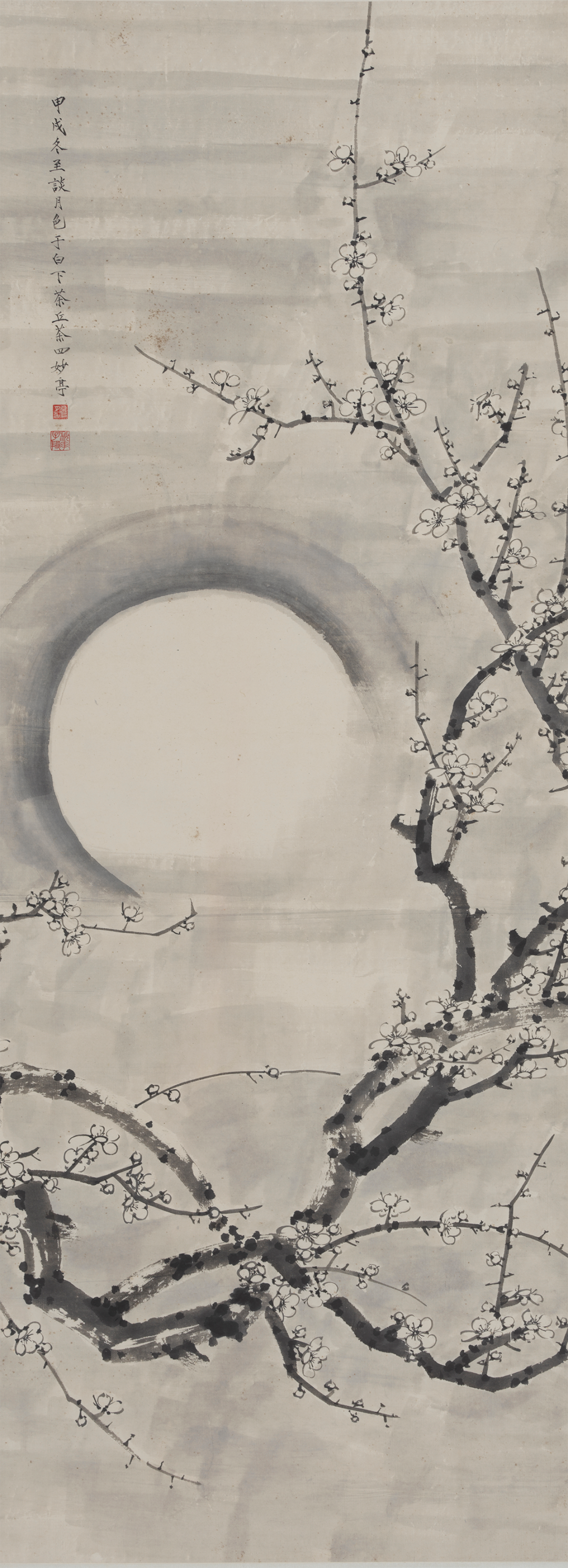

談月色 (1891年-1976年),女。原名古溶,又名溶溶,晏殊詩有“梨花院落溶溶月”句,遂字月色,以字行,晚號珠江老人。因行十,又稱談十娘。齋名梨花院落、茶四妙亭、舊時月色樓、漢玉鴛鴦池館。廣東順德龍潭鄉人。擅長工詩善書畫,篆刻、瘦金書、畫梅馳譽海內外。

王個簃(1897年-1988年),原名能賢,后改名賢,字啟之,號個簃,以號行。齋名有“霜荼閣”、“暫閑樓”、“千歲之堂”等。祖籍江蘇省南通市海門區。現代著名書畫家、篆刻家、藝術教育家。16歲到南通城區求學,篤好詩文、金石、書畫。27歲由諸宗元介紹,去上海為吳昌碩西席,兼從吳學書畫篆刻,為入室弟子。曾任上海新華藝術大學、東吳大學、昌明藝術專科學校教授,上海美專教授兼國畫系主任。新中國成立后,任上海畫院副院長、名譽院長、中國美術家協會理事、美術家協會和書法家協會上海分會副主席,西泠印社副社長,上海文史館館員等職。為全國政協三、四、五屆委員。他三訪日本,1985年訪問新加坡,講學并舉行畫展,促進對外文化交流。

江寒汀,名上漁,又名荻、庚元,筆名江鴻、石溪,字寒汀,號寒汀居士,畫室稱獲舫,江蘇常熟虞山鎮人,近現代畫家。十六歲從同里陶松溪習花鳥畫,二十八歲開始賣畫為生。中年流寓上海,曾任教于上海美術專科學校。中華人民共和國成立后為上海中國畫院畫師;為中國美術家協會會員,美協上海分會理事;曾任上海市第二、三屆政協委員;1963年2月6日在上海逝世,終年60歲。傳世作品有《百卉冊》《百獸圖》等,1960年應周恩來總理邀請為人民大會堂繪制的巨幅《紅梅圖》,出版有《江寒汀百獸圖》《當代名畫家江寒汀》《江寒汀百獸圖畫冊》等。

于希寧(1913年-2007年),山東濰坊人,原名桂義,字希寧,及長以字行。別署平壽外史,魯根、管龕、梅癡,齋號勁松寒梅之居 。于家世代以翰墨著稱。詩文歌賦,傳名于后世者,不乏其人。擅國畫。原山東藝術學院名譽院長。于希寧是具有詩、書、畫、印和美術史論全面藝術修養的學者型藝術家。曾在北京、日本、新加坡、香港 加拿大、美國等地舉辦個人畫展和講學。為七屆全國人大代表、第五、六屆山東省人大常委。曾任第二 、三、 四屆中國美協理事、山東省美協主席等職。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號