《中國美術報》第237期 專題

在中國共產黨成立100周年之際,深圳美術館策劃舉辦了文化和旅游部2021年全國美術館館藏精品展出季項目“慶祝中國共產黨成立100 周年:文化名人大營救——深圳美術館館藏丁聰《東江百日雜憶》組畫暨專題美術作品展”。展覽以“文化名人大營救”為主題,從深圳美術館館藏丁聰《東江百日雜憶》組畫開始講起,結合現當代有關文化名人大營救主題的美術作品和文獻資料,利用深圳紅色文化資源,集合多家美術館藏品,向觀眾講述抗日戰爭時期香港淪陷后,中國共產黨領導東江游擊隊營救800多名文化民主人士及其家屬沖破日軍封鎖線,從香港成功撤離到大后方這一重要事件。

一、展覽緣起:珍貴的捐贈

1941年底香港被日軍攻占后,留困在香港的大批中國民主人士和文化人士遭到日本侵略軍的搜捕,生命安全受到嚴重威脅。在中國共產黨的領導下,東江游擊隊排除萬難,營救何香凝、柳亞子、鄒韜奮、茅盾、夏衍、沈志遠、張友漁、胡繩、范長江、丁聰等在內的800多名文化民主人士及其家屬沖破日軍封鎖線,從香港成功撤離。這場聞名中外的秘密大營救取得完全成功,是中國共產黨人創造的歷史奇觀,對鞏固和發展抗日民族統一戰線和國際反法西斯統一戰線產生了深遠的影響,使中國共產黨在民主文化界以及國際輿論中樹立了良好形象,保護了中國的紅色“文脈”和精英,堪稱載入史冊的光輝篇章。因此它被茅盾稱之為“抗戰以來(可以說是有史以來)最偉大的搶救工作”。

在這場驚心動魄的秘密大營救中,深圳是極其重要的地區。由于毗鄰香港,不論水路還是陸路,都是營救過程中關鍵的一環,且具體實施營救的東江游擊隊指揮部就在深圳(后來成立的東江縱隊司令部也在深圳)。1987年,曾經被營救的文化名人之一畫家丁聰根據回憶畫出了這一段經歷,題為《東江百日雜憶》又名《東江縱隊100天》,組畫共10幅,并于1994年在深圳美術館舉辦“丁聰畫展”時將原作捐贈給深圳美術館永久收藏。

習近平總書記指示“要把紅色資源利用好,把紅色傳統發揚好,把紅色基因傳承好”。深圳作為文化名人大營救的主要戰場,有東江縱隊司令部舊址、曾生故居、水源世居(田心交通站)、陽臺山勝利大營救紀念碑、東江縱隊紀念館、白石龍中國文化名人大營救紀念館等相關的遺址和主題紀念館,以及丁聰捐贈給深圳的作品,這些都是深圳這片土地上的重要和寶貴的紅色資源。在中國共產黨建立100周年之際,深圳美術館舉辦以“文化名人大營救”為主題的美術研究展,通過整合和利用紅色資源,美術藏品的歷史背景研究順利進行,展陳內容也豐富起來,相關公共教育與推廣工作在多方支持協助下得以有效開展。

展覽現場

二、美術典藏:黨史的豐富呈現

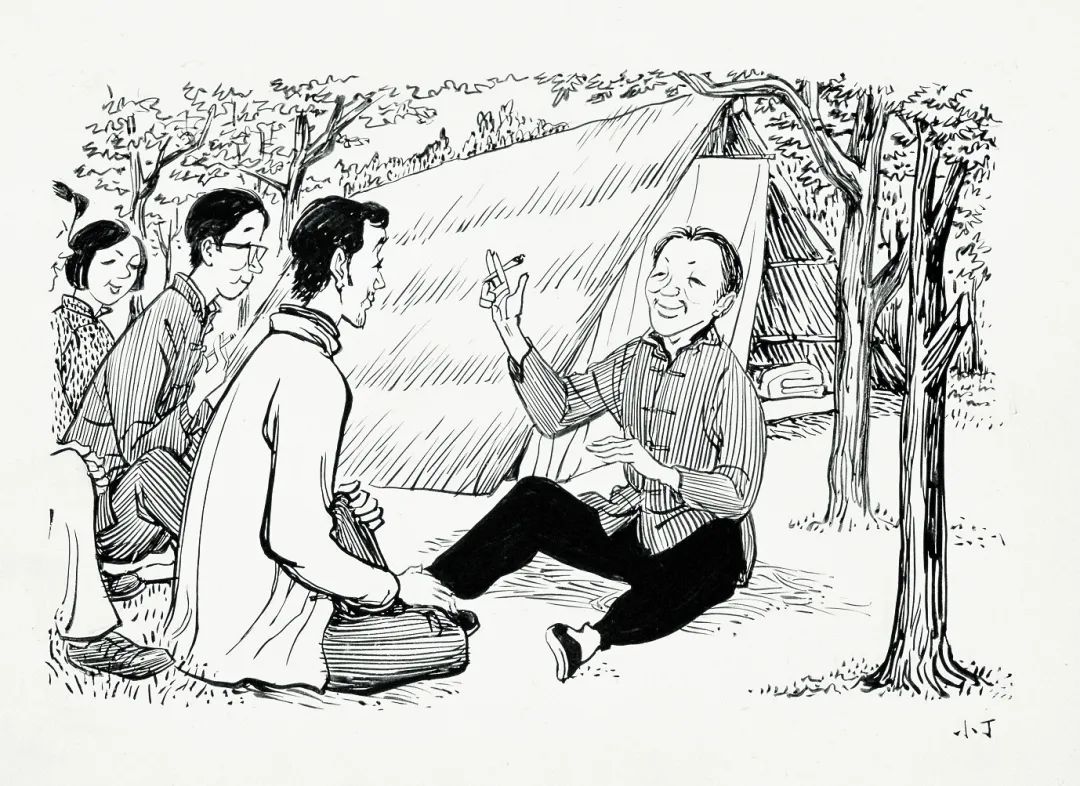

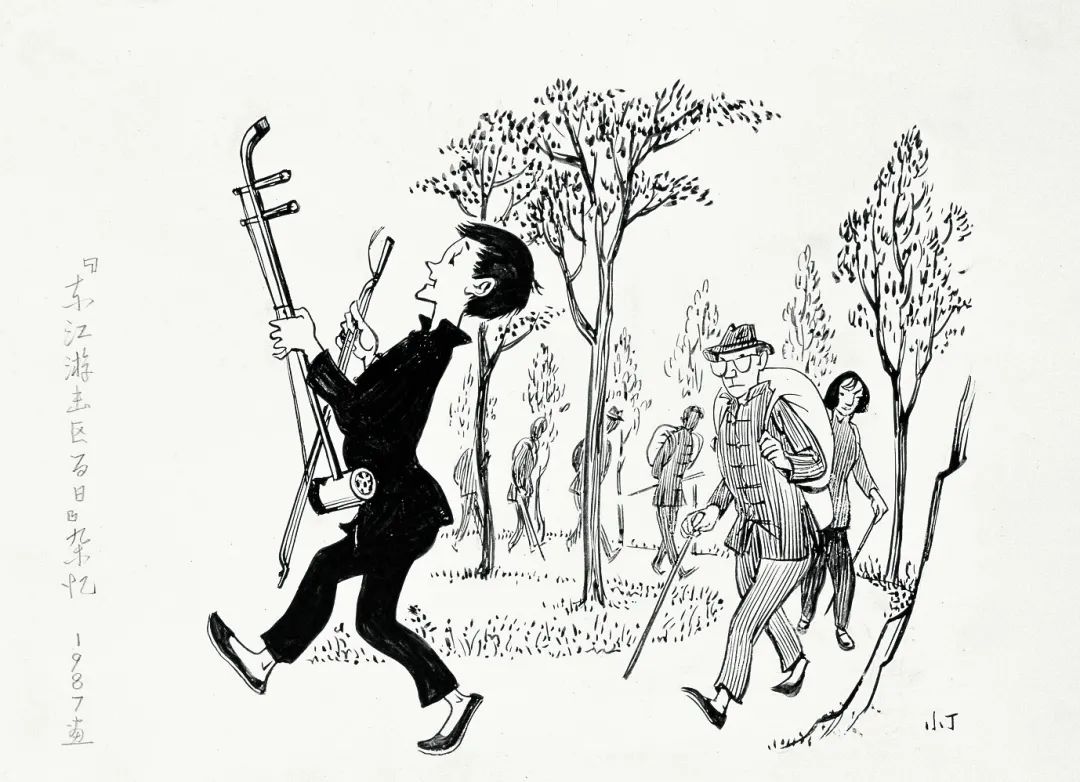

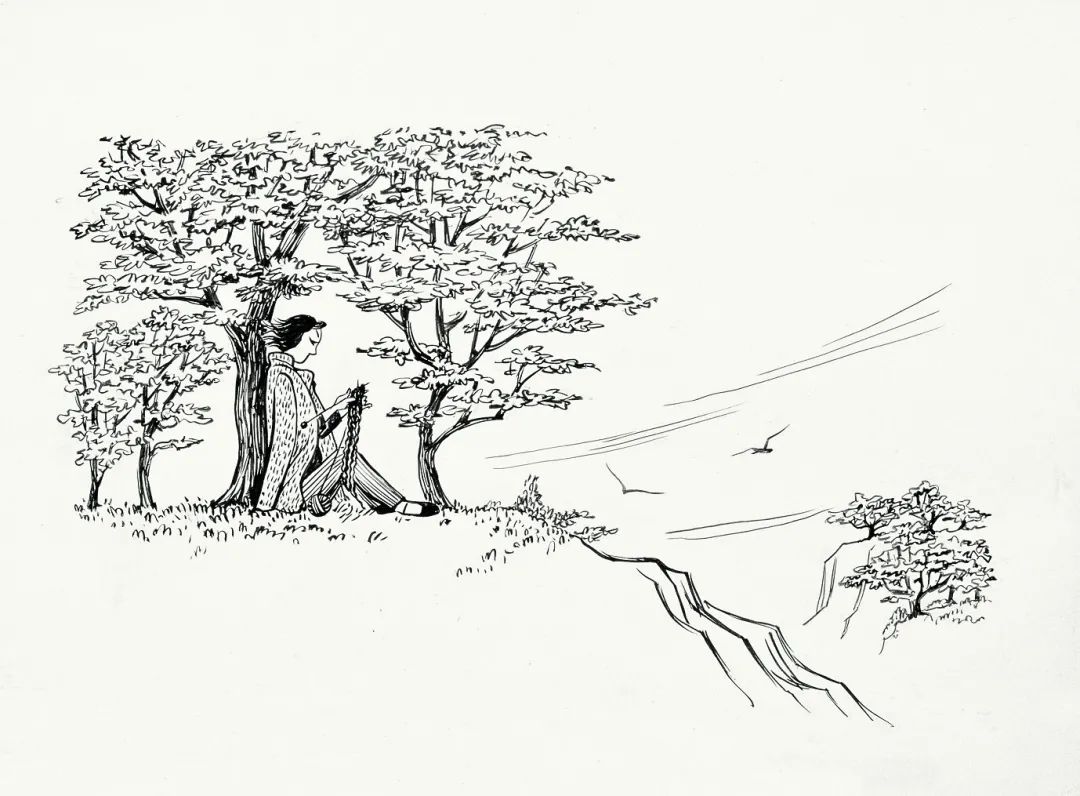

研究與展覽的主體自然圍繞深圳美術館館藏丁聰《東江百日雜憶》組畫展開。1987年,丁聰創作《東江百日雜憶》。此時,他71歲,憶往昔崢嶸歲月,他回想起1942年香港淪陷后中國共產黨護送包括自己在內的一批文化民主人士秘密轉移到大后方的經歷,營救途中的趣事、游擊隊的安排、在白石龍住草寮、輪流值夜班、放哨、洗露天浴,以及為東江游擊隊的《東江民報》畫漫畫等等,這些場景仿佛就在昨天。他曾寫下《終生難忘的一幅漫畫》一文,也是講述的這段被營救的經歷,可見營救經歷在他心中的分量。因此他的組畫以第一人稱講述這段經歷,10幅作品中有8幅都有自己的形象在畫面之中。技法上他摒棄了漫畫夸張變形的處理,以平實的手法客觀地進行描述,使觀眾更加體會到畫面的真實感和現場感。當然,他那一絲不茍的人物造型、靈動的線條以及黑白灰的特別經營,仍然讓人一眼就看出是丁聰的作品。而作品也將丁聰樂觀的人生信念、革命的浪漫主義精神以及相信中國人民抗戰勝利即將到來的信心和憧憬充分傳達出來。

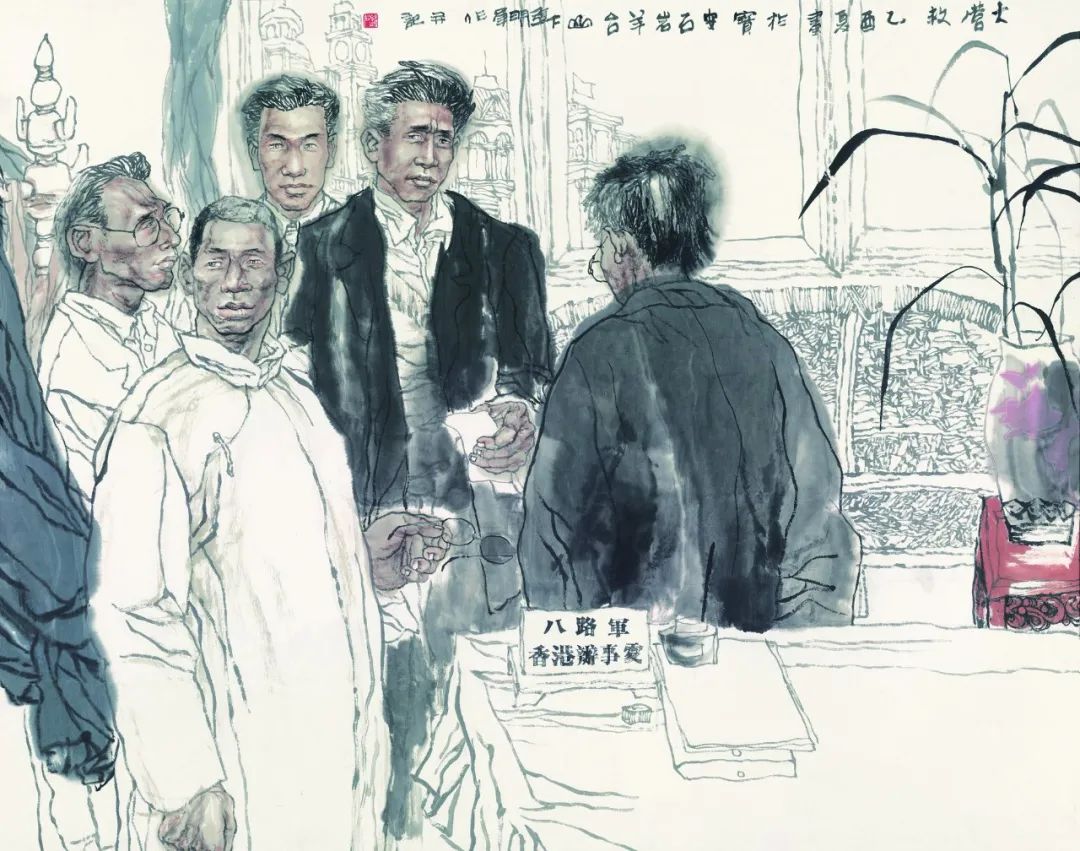

文化名人大營救是中國共產黨歷史上精彩的篇章,中國共產黨對文化民主人士的關懷和重視,東江游擊隊員們舍生忘死的精神,以及被營救的民主文化人士在各自領域為民族救亡斗爭和國家建設做出的貢獻,都不斷激勵著后人。除展出丁聰的組畫外,展覽還得到廣東美術館、深圳畫院、大芬美術館、中國文化名人紀念館的藏品支持,展出蔡迪支、許欽松創作的黑白木刻版畫《曉風殘月》、張樹國雕塑作品《大營救》、王鐵牛油畫作品《東江縱隊》、張明軍國畫《大營救》組畫、王時的白描國畫《文化名人大營救群像》、許浩宇的黑白木刻《營救文化名人》組畫等,包含國畫、版畫、油畫、雕塑等不同美術類別,以期通過豐富的美術作品呈現“文化名人大營救”過程,擴大民眾對于這段歷史的關注,加深理解黨中央愛護知識分子、堅持統一戰線的政策,繼承和發揚黨的優良傳統,助力中國共產黨黨史的宣傳,倡導和推動黨史美術作品的創作與展覽。

展覽現場

三、美術鏡鑒:藝術如何反映社會、服務社會

正如中國國家博物館原副館長、展覽學術主持陳履生所言,當事情過去了近80年,今天我們重新回首這一歷史事件時,盡管其中的文化名人都已經作古,但他們的遭遇、他們的磨難,以及他們樂觀的對待人生的態度,更重要的是他們用藝術的方式參與社會現實,給予我們以重要的啟示,這就是藝術不能離開社會和現實,不能失去“畫家的職責”。雖然是“畫自己”,也應該和社會以及國家的命運聯系在一起,而不是那種花前月下、卿卿我我。20世紀40年代初,葉淺予、丁聰等畫家“畫自己”的表現,正成為我們今天的鏡鑒。無論社會如何發展,今天的藝術家如何用藝術反映社會、服務社會,更重要的是在這樣一種服務于社會的關懷之中,表現出自己的人生價值和意義,這正是今天我們通過這個展覽需要思考的另外一方面的意義。

今天已經沒有了大營救中的苦難,更沒有葉淺予和丁聰等那個時代畫家筆下的那些不堪。但,歷史不容忘卻。歷史告訴我們,只有國家強大,才不會受到外來侵略,不會生靈涂炭。因此,和平的新時代,用藝術更好地服務于社會和人民,這仍然是21世紀中國藝術的發展方向。■

(深圳美術館供稿)

接待黨支部開展“主題黨日”活動現場

終生難忘的一張漫畫

□?丁聰

1941年皖南事變后,大批文化人紛紛撤離國民黨統治區,我也從重慶經仰光回到原來的工作地香港。是年底,日本帝國主義攻占香港。集中在這個孤島上的大批文化人, 既無錢,又無退路,處境十分危急。中共南方局指示地下黨及時組織大規模的秘密大營救。

靠近廣九鐵路的東江游擊區,地小人少,缺錢短糧,生活條件極為貧困,居然把散居在香港的文化人,經過偷渡、走路,越過日、偽、頑、匪的重重封鎖,全部接到游擊區,前后歷時100多天,才陸續把這批脫險的文化人,轉送到大后方和解放區。原來就很窮的寶安,突然迎來了一大批“新客”,光是解決吃和住的問題就夠受。為了保證“客人”的安全,怕暴露目標,甚至不惜放棄主動出擊的良機,還經常領著我們轉移住地。在這100多天的日日夜夜里,我時刻都深切地體驗到黨對愛國知識分子的信任、關切與愛護,不僅同甘苦,而且有著共生死的命運。

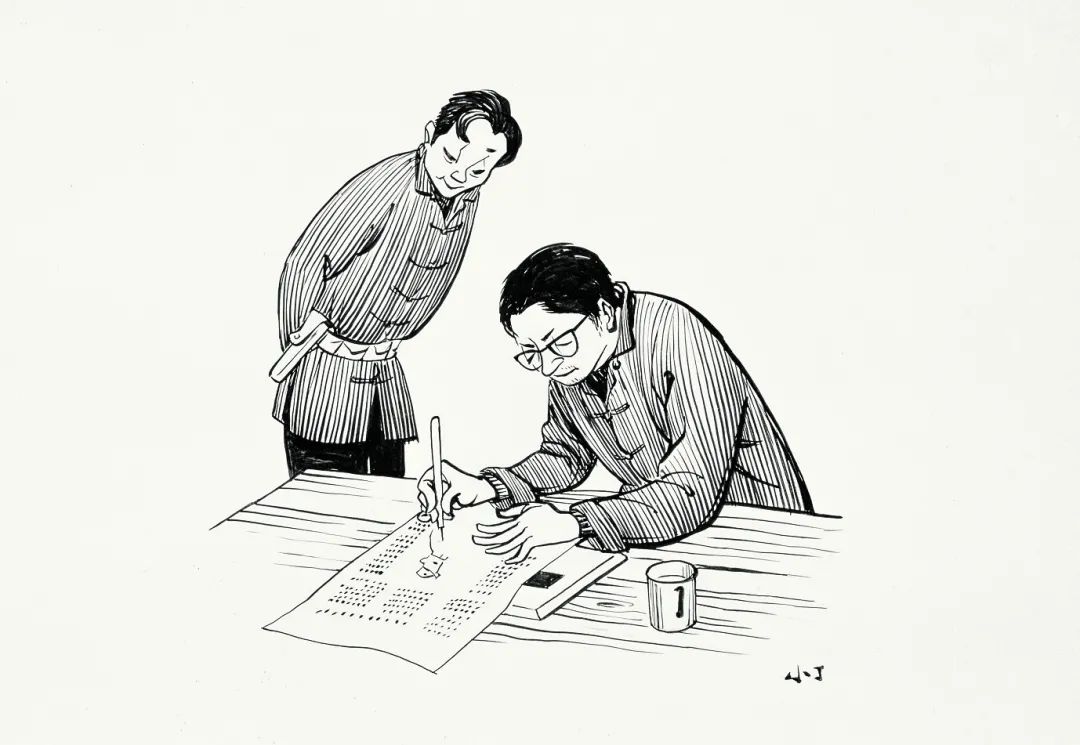

這里我舉一件小事:1942年初(舊歷除夕),我被邀去《東江民報》畫漫畫。這是一張宣傳團結抗日的油印小報,報名是鄒韜奮題寫的。我生平第一次,也是唯一的一次拿鐵筆直接在襯著網點鋼板的蠟紙上作畫,一下筆,筆就不聽使喚,掌握不了它的走向,刻輕了蠟不掉,刻重了又戳破暗紙。看到別人刻的標題與文章,無論大字小字,整整齊齊,要什么體有什么體,真了不起。聽說以前用的鐵筆,是留聲機唱針與小竹枝結合制成的,那就更了不起了。我好不容易完成了一小幅揭露日寇搶劫財物的漫畫,線條歪歪扭扭,效果不好,但這卻是令我終生難忘的一幅漫畫。以后,在缺乏制鋅版條件的報刊上,我也曾用刀在木板上刻過漫畫,但總不如那次刻鋼板漫畫的印象深刻。可能和當時的生活與創作環境有著同祥難忘的密切關系吧,可惜我沒能保存那張珍貴的小報,為了畫那張畫,也為了度除夕,報社的同志還給我一個雞蛋和一片紅糖。這個蛋,我帶回住地,與特偉、盛家倫三人分食, 在緊張的夜間轉移途中,掰一小塊紅糖,含在嘴里,味道之美,要勝過巧克力不知多少倍,即使在今天,偶爾想及這兩件禮物,還是會使我感奮不已的。■

(本文刊于1989 年 7 月中國人民抗日戰爭紀念館編《抗戰紀事》)

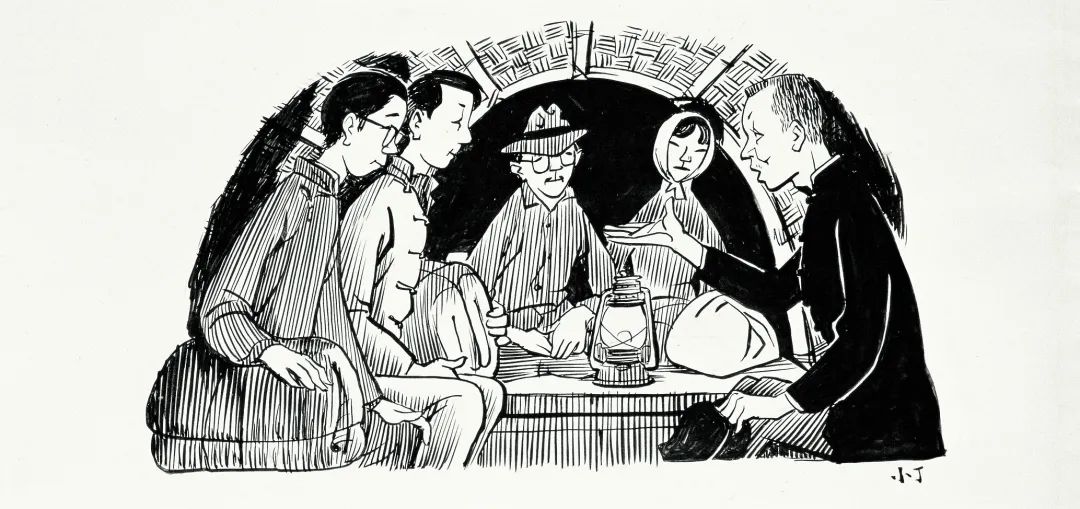

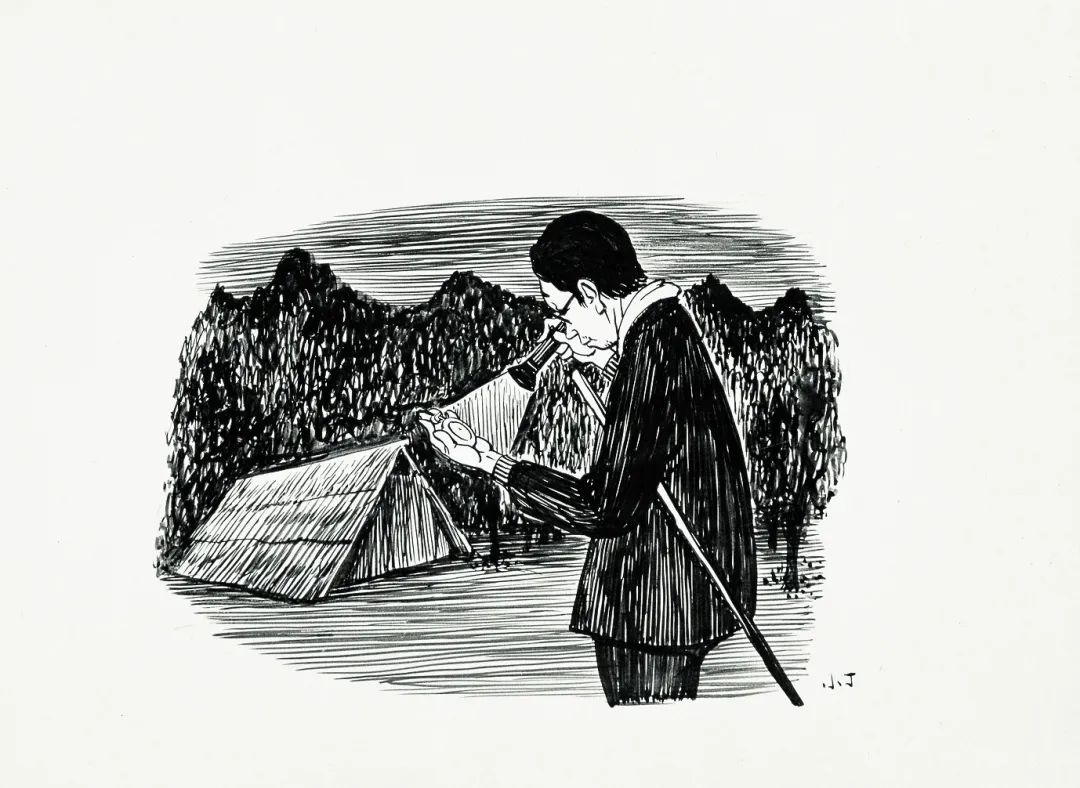

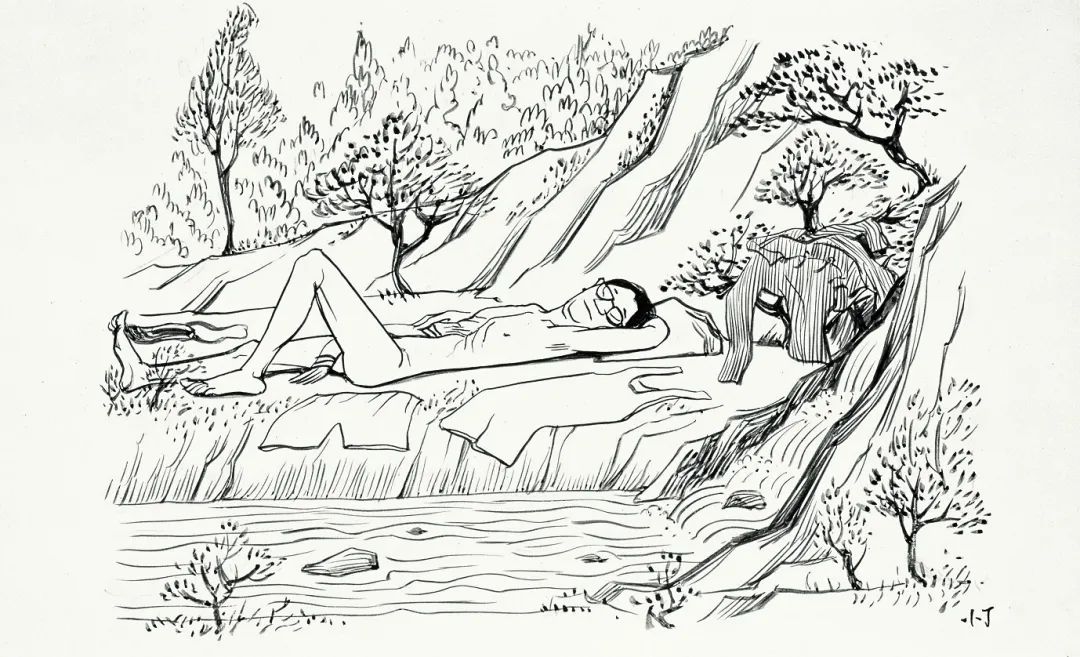

丁聰?東江百日雜憶之一?漫畫?13cm×27cm?1987年?深圳美術館藏

▲在孤島香港偷渡到九龍半島的小艇上,組織大規模秘密營救文化人的地下黨,殷切地詢問尚在香港的愛國者的住處,以便繼續尋找和幫助盡可能多的人撤離日占區。

▲撤走的人都裝扮成回鄉難民模樣,背上簡單的行李,靠兩條腿從九龍走到寶安游擊區。音樂家盛家倫把他的大衣罩在背上的行囊上,我們笑他像個“駱駝”。

▲東江縱隊的領導,為了隱蔽區里的大批文化人,密切監視著敵、偽、頑固派的動向,但避免主動出擊。我曾遠遠見到過身穿“唐裝”的指揮員,那斜背在肩上的大紅色絨毯(老百姓家常見的),至今猶在眼前。

▲住在山坳草寮里的男同志,曾安排值夜巡邏:一只懷表,一個手電筒,每班兩個小時,到時叫醒下一班來接替,直到天亮。誰偷懶睡過了點,交班時就會被發現。

▲某次夜間轉移,遇雨迷路,大家坐在一棵大樹下淋了一夜。天亮時才發現目的地就在附近。奇怪的是,雖經如此遭遇,居然沒有一個因而致病的。

▲我曾為《東江民報》畫過漫畫。這是我有生以來第一次,也是唯一一次直接畫在蠟紙上的畫。鐵筆劃在有網點的鋼板上跟用毛筆畫在紙上的勁兒完全不一樣,好不容易才完成了這一幅使我終生難忘的漫畫稿。

▲離草寮不遠的山谷里,有一股溪水,男女同志約定分上下午輪流去洗澡。有時太陽好,可連內衣褲一起洗,睡著等晾干,美孜孜簡直像在“世外桃源”。

▲惲逸群同志曾多次在草寮的空地上給大家講“蔣家王朝”的丑聞,內容生動而且形象,似乎他講的每樁事情,都是他親眼目睹的。

▲有一次轉移住址,領路的是個“小鬼”,不知他從哪里找到一把二胡,樂得他一路走一路拉,不成曲調的琴聲,不停地“伴奏”著那一次的行程。

▲女同志曾被派白天在山頂的樹蔭里放哨:看山這邊日寇的動靜,看山那邊頑、偽的行蹤;同時,還不停地干著手里的毛線活。

部分展出作品

蔡迪支、許欽松?曉風殘月?版畫?

40.5cm×59cm?1981年?廣東美術館藏

許浩宇?營救文化名人組畫之一?版畫

34cm×46cm×10?2019年?深圳美術館藏

王鐵牛?東江縱隊?油畫?

175cm×230cm?2010年?大芬美術館藏

張明軍?大營救?中國畫?

120cm×150cm?2005年?中國文化名人大營救紀念館藏

王時?文化名人大營救群像?中國畫

96cm×180cm?2021年?深圳美術館藏

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號