《魏黃姚紫》——室內陳設美學專場

2021年7月22日20:00(A2廳)

1

清乾隆 青花三多紋梅瓶

清乾隆

青花三多紋梅瓶

六字篆書款

高33cm

起拍價:7,500,000

梅瓶為唐代創燒的瓶式,梅瓶造型為小口,短頸,豐肩,瘦底,圈足。許之衡《飲流齋說瓷》:“口徑之小僅與梅之瘦骨相稱”,故名梅瓶。梅瓶是儲酒實用、陳設裝飾、明器陪葬等多重用途的器物。唐代有白釉器。北方遼代墓葬的壁畫中,曾發現了有用梅瓶來插花的圖案。河北省宣化縣遼天慶六年(1116年)下八里張世卿墓的壁畫中,桌上擺放著三只帶蓋的梅瓶,是用于盛酒的容器。宋、金時期的梅瓶有的書“清沽美酒”和“醉鄉酒海”等字樣,更加明確了它的用途。梅瓶為明清時期燒造的典型器物。

三多紋又稱三果紋,為傳統吉祥紋飾,典故源于《莊子 · 外篇 · 天地》:堯觀于華封,華封人曰:請祝圣人,使圣人壽,使圣人福,使圣人多男子。即多壽、多福、多子之意,亦稱福壽三多。多為壽桃、石榴、佛手或壽桃、石榴、枇杷等,壽桃寓有“長壽”,石榴寓有“榴開百子”,佛手諧音“福”,三果紋寓有多壽、多子、多福之意,故三果紋又稱為“三多圖”。

乾隆時期青花瓷器以紋飾構圖滿密、層次豐富、繪畫工整為特點。瓶、罐的紋樣多由三至八層圖案紋飾組成,紋樣有主次分明、繁而不亂的特點,給人以華麗、渾厚的感覺。主題紋飾多繪于器物的主體部位,來表現場面宏闊的題體。視覺突出,給人以強烈的沖擊力。

此件梅瓶器形端正,青花發色青翠亮麗。唇口,束頸,溜肩,鼓腹下收,底足微撇。外壁錯落繪折枝桃實、佛手及石榴等“三多”紋飾,頸部均飾一周十字花卉紋,肩部及足圈飾變體蓮紋、蕉葉紋,繪工精細,果實飽滿,花盛葉蔓,生機勃勃。底書“大清乾隆年制”六字三行篆書款。

整器造型規整,制作精良,器形體高大,莊重典雅,青花發色青翠艷麗,繪制精細,構圖疏密有致,紋飾清晰,為乾隆官窯青花瓷的代表作。

上拍于2015年巴黎佳士得6月LOT 105,并著于圖錄封底。

本拍品附巴黎佳士得拍賣圖錄及發票

2

明初期 鈞窯(一)字四方倭腳花盆

尺寸24.5*18.5*11.5cm

起拍價:咨詢價

鈞瓷,河南鈞州(今禹州)鈞窯燒制。其韻雅致,釉質厚重,溫潤如脂,釉色變幻不一,至臻至美。如此盆之鈞瓷花器,底部多刻數字,由一至十,以示盆及底座尺寸,一為最大,十為最小。鈞窯為宋代五大名窯之一,它獨創的窯變釉技術,變幻莫測,奼紫嫣紅,對后世瓷業產生深遠影響。這只花盆四方敞口,寬版沿,四靈處倭角為飾,腹壁微內收,形成恰到好處的角度,底部四角做如意云頭矮足。造型周正而規矩,典雅考究,通體罩施鈞釉,釉層豐腴勻潤,熔融自然,外釉色為官鈞之海棠色,內釉為天青色,盆底蚯蚓走泥紋清晰可見。此盆的釉光與紋理變化當屬藍色之最佳品格,遠觀靜穆恬謐,近看圓融爛漫。釉層依器型的轉折而豐富多變,斑駁氤氳,與人無限遐想,別見一番古雅韻致。底部敷涂褐色護胎釉,與瑩潤釉光對比鮮明,清晰可見刻印“一”字款。

此類刻數字之鈞瓷,傳統斷代北宋,然學術爭議頗多,近來研究多斷代十五世紀。霍吉淑于其著作中指出,此類底刻字鈞瓷,除清宮所見數例之外,均未見于其他地區,也無墓葬出土例。此外,鈞瓷燒造所用之雙層模具法,至十五世紀初方由河南窯工匠所創。由此可推,此類瓷器應為永宣年間御制,置于北京新都皇宮,以供賞玩,遂流傳明清。詳見霍吉淑,《明:皇朝盛世五十年》,大英博物館,倫敦,2014年,頁92-97。

目前查遍世界各大館藏和拍賣紀錄,僅臺北故宮有一件同型的月白釉四方盆,或2019年北京保利春拍一件“十”款,北美十面靈璧山居收藏、編號EK112的月白釉四方水仙花盆。

3

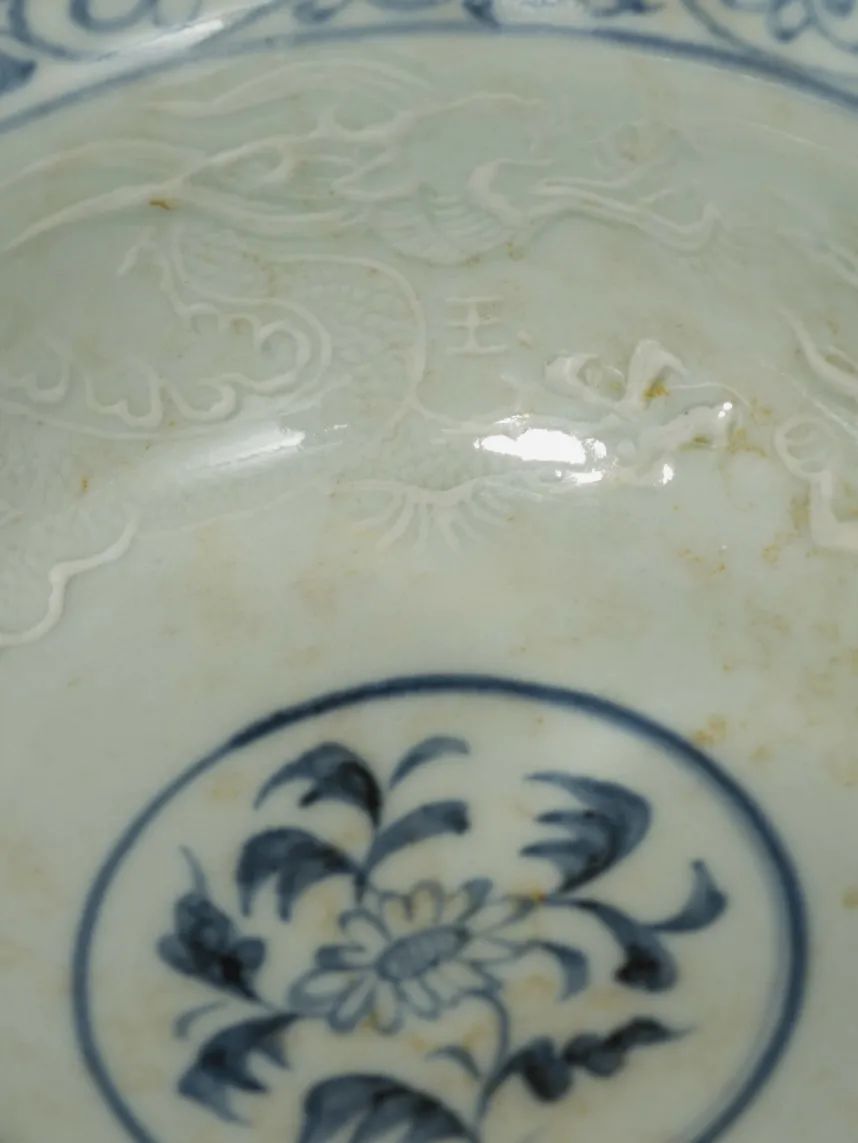

元 青花模印趕珠云龍紋高足杯(玉字)

高10cm、直徑12.5cm

起拍價:4,800,000

高足杯盛行于元代,也稱馬上杯,是為滿足馬背民族善騎喜飲的習俗而作。本品撇口鼓腹,下承高足式把柄,有竹節凸棱。碗外壁繪趕珠龍紋,龍身修長矯健,張嘴欲噬火珠,氣勢威猛,頗具動感。口沿繪卷草紋一周,內壁模印四爪逐珠游龍成雙,首尾相接,杯心繪青花折枝花卉,工藝上集青花繪畫與模印于一身,時代特征明顯。

本品碗壁模印紋飾清晰,其制作工藝頗為考究,融匯諸種裝飾工藝于一體,其中模印工藝頗為精巧。運用此法,先需做出雕飾行龍紋的陰模,在杯體印模成形且外模未除之前,趁坯體表面半干狀態對準內壁覆上陰模,再于模印紋飾以外的坯體上繪畫紋飾,至此方成。

公私收藏中雖有同類十四世紀青花高足杯,但此杯繪龍紋爭珠,龍體矯健,形態尤為逼真,栩栩如生,釉面清亮,造型規整,可見于過往七個世紀,收藏者之用心惠存,極為難得。內壁龍紋前爪處模印「玉」字。此「玉」字含意為何,暫且未有定論,有說或代表等級制度,僅見于巧工絕藝之品,另有指或是紋飾的一部分,與火珠相呼應,意為「寶」,取珍寶之意。

同類瓷杯,有飾龍紋或鳳紋者,參考一龍紋高足杯,出土于內蒙古元代集寧路古城遺址,見陳永志編,《內蒙古集寧路古城遺址出土瓷器》,北京,2004年,圖版46,或三件鳳紋高足杯,見圖版42-4,亦有見數杯出土時整齊置于一瓷罐內,參見頁12。另有一例,于明洪武四年(1371年)汪興祖墓出土物,現藏南京博物院,載于汪慶正,《青花釉里紅》,香港,1993年,圖版33。香港中文大學文物館也存一例,展于《江西元明青花瓷》,江西省博物館,南昌,2002年,編號15。北京故宮博物院藏例,于足處環飾葉紋,也可資對比,錄于《北京故宮博物院藏珍品全集.青花釉里紅(上)》,上海,2000,圖版12。

4

明宣德 青花纏枝蓮蘿卜瓶

高25cm

起拍價:8,000,000

此宣德青花纏枝花卉紋蘿卜瓶極為少見,直口,短頸,豐肩,鼓腹近底面斂,淺圈足,造型端莊典雅,線條飽滿柔和,胎質潔白堅質,器型秀麗,十分名貴。此瓶展現大明宣德朝(1426-35年)青花瓷之美善至臻。

宣朝雖不及十年,君王賢能勤政,朝政安平,民生富足。宣德帝博學精通詩畫,《明宣宗皇帝御制集》及臺北故宮博物院所藏宣宗繪畫,可見一斑。

宣宗擅藝好雅,江西景德鎮御窯瓷業興盛,質臻藝絕,以青花瓷尤為出眾,高嶺土瓷胎質高致密,擷古創新,器形紋飾新穎多貌,落楷書年款于青花瓷,亦屬創舉,如此器所見《大明宣德年制》款。

此瓶以蘇麻離青繪纏枝花卉紋,濃麗耀眼,畫工細膩,蘇麻離青積料處經燒制后于器表凝結成黑斑,即所謂之「鐵銹斑」,后代御瓷爭相效之。蘇麻離青乃永樂一朝,自中亞傳入,其名或源自阿拉伯語「sumawi」,意為「天空色」或「天藍色」。此料富含鐵質,多與當地鈷青混合使用,宣窯所用蘇麻離青應更為純凈,燒制后青花發色明艷鮮麗,花葉紋飾層次豐富。

宣窯畫工臻熟超絕,以寫意取代工筆,取細筆層迭點染,線條連綿不斷,紋飾生意盎然,氣韻生動,布局虛實錯落,整體清朗典雅,而規整端莊。宣瓷之器形、紋飾,琳瑯滿目,卷草、花卉、游龍、人物、山水等,以花卉紋飾最是盛行,或自然擬真,或傳統樣式。

本品之纏枝花卉自然擬真,然嬌蕊間相連纏枝紋與卷葉紋卻非源自天地,纏枝花卉與卷葉紋飾乃借鏡西方,自地中海國度經由古印度、中亞,而傳至中國,始用于佛教建筑或石雕紋飾,漸作于祭祀銀制禮器,最終成為瓷器紋飾,見羅森,《Chinese Ornament. The Lotus and the Dragon》,倫敦,1990年。

宣窯青花瓷產量豐,督陶嚴謹,景德鎮御窯遺址出土大量殘器,乃燒造成果不佳者,見《景德鎮珠山出土永樂宣德官窯瓷器展覽》,香港,1989年。宣瓷深得當朝鑒藏家傾慕,晚明時期已成身份權位象征,珍貴難求。文獻論其最上,凌駕成化、嘉靖、萬歷官窯,參考 Clarence F. Shangraw,〈Fifteenth Century Blue-and-White Porcelain in the Asian Art Museum of San Francisco〉,《Chinese Ceramics. Selected articles from Orientations 1982-1998》,香港,1999年,頁102-115,頁106。

5

明洪武 釉里紅玉壺春瓶

高31.5cm

起拍價:4,800,000

毫無疑問,這支玉壺春瓶是一件傳世的洪武瓷器珍品。由拉坯,到設計、繪制紋飾,乃至施釉及入火水窯燒制,此瓶的每道工序均無懈可擊。這支玉壺春瓶做工完美,無論從任何角度觀賞,其釉里紅紋飾均精巧細膩,在釉里紅洪武瓷器當中極為罕見。許多類似的玉壺春瓶由于口沿纖巧易碎,故此多有破損;相形之下,此瓶保存至今仍完好無缺,益顯其彌足珍貴。

以造型而言,此瓶正處于景德鎮玉壺春瓶樣式的轉折時期。元代玉壺春瓶的造型較為秀麗輕巧,而永樂年間的瓶頸較短,外觀較為凝重,而這支洪武瓷瓶正介乎兩者之間。與元朝制品相比,此瓶的瓶腹較寬、重心較低,使收窄的瓶頸益顯修長,而剖面柔美的s曲線亦更形突出。它的瓶腹重心雖低于元代瓷瓶,但仍有別于其后永樂瓷瓶下移至瓶脛的樣式。這支釉里紅玉壺春瓶制作規整、造型優美,堪稱洪武瓷器的極品。顯然,這支玉壺春瓶是洪武釉里紅瓷器中的珍品。它的藝術成就令觀者無不傾倒嘆絕,而且此瓶流傳至今仍完好無缺,于此更見其彌足珍貴。

參閱資料及可查拍賣紀錄如下:

1 故宮博物院藏文物珍品全集《青花釉里紅(上)》,香港,2000年,212頁,圖版197號。

2 蘇玫瑰編,《Chinese Copper Red Wares》,大維德基金會,倫敦,1992年,專題系列第三冊,圖版2號。

3 出處同上,3號及4號圖版。

4 蘇玫瑰及Rose Kerr,「Copper Red and Kingfisher Green Porcelains:Song dynasty technological innovations in Guangxi Province,《Oriental Art》,卷XXXIX,編號2,1993年夏,25─33頁。

5 參考上海博物館藏此類瓷盌一件,見朱伯謙,《龍泉窯青瓷》,臺北,1998年,239頁,圖版222號。

6 參考長青館藏此類佳器一件,見蘇玫瑰,《Elegant Form and Harmonious Decoration:Four Dynasties of Jingdezhen Porcelain》,倫敦,1992年,圖版17號。

7 載于朱裕平,《元代青花瓷》,上海,2000年,252─253頁,圖版9─6。

8 參考大維德基金會所藏一例,詳見前述著作《Elegant Form and Harmonious Decoration:Four Dynasties of Jingdezhen Porcelain》,圖版16號。

9 倫敦佳士得,1988年6月6日,拍品150號。

10 汪慶正編,《青花釉里紅》,香港,1993年,64頁,圖版36號。

11 《景德鎮出土明初官窯瓷器》,鴻禧美術館,臺北,1996年,84─5頁,圖版9號。

12 《大明會典》「工部」一節中關于「器用」的論述,詳見201卷2715條。

13 《朱明遺萃:南京明故宮出土陶瓷》,南京博物院及香港中文大學文物館,香港,1996年,35頁,7、7.1、8、8.1─3圖例。

14 鴻禧美術館前述著作,68─9頁,圖版1號。

15 參考大維德基金會藏典型元代釉里紅瓷瓶一件,詳見參考附注6。

16 John Addis爵士,「Hung Wu and Yung Lo White」,《東方陶瓷學會會刊》,41卷,1975─77年,51頁,圖版21b號。

17 見蘇玫瑰前述著作《Elegant Form and Harmonious Decoration:Four Dynasties of Jingdezhen Porcelain》,33頁,圖版19。

18 見鴻禧美術館前述著作,70─1頁,圖版2號。19 出處同上,74─5頁,圖版4號。此例所示的垂云紋圖案更復雜,與佳士得香港于1992年9月拍出的釉里紅洪武玉壺春瓶大致相同,見拍品468號。20 另外二件,一件藏紐瓦克博物館,載于《Exhibition of Chinese Art from the Newark Museum》,華美協進社,紐約,1980年,圖版20號;另一件截口,1990年11月于香港蘇富比拍賣,拍品126號。

6

元 青花飛龍紋飾凈水碗一對

高7.5cm、直徑15cm

起拍價:咨詢價

公元1278年,元政府于景德鎮設立浮梁磁局專司燒造一事,朝廷御用與賞賜外銷瓷器皆由其所出。蒙元之世,朝廷與中西亞地區政治經貿往來最為密切,尤其元文宗登基之后,兩地文化互動交流成就斐然。彼處先進工藝亦為中原所汲取,其中瓷器一項尤為顯著。元.許有壬《至正集》卷九“馬合馬沙碑文”載:“西域有國,大食故壤,地產異珍,戶饒良匠。匠給將作,以實內帑。”此文獻揭示當時的浮梁磁局有波斯的工匠參與瓷器的燒造,提供重要的技術支持。此時在波斯陶器上廣泛使用已逾三百年之久的鈷藍料傳至景德鎮,與本土得天獨厚的燒瓷技術相結合,遂成享譽四海的元青花瓷器。

元青花瓷器最初燒造多應波斯地區王公貴族之需,造型、紋飾、功用皆依自彼地之風俗而定,一改宋瓷影青之纖薄小巧,雋秀素雅之風格,往往以器形巨碩著稱。本對青花凈水碗卻大小適中,為收口,溜肩,下收斂,造型穩重大氣。通身繪兩條飛龍,龍昂首露齒,身材飄逸靈動,矯健曲身,極具神采;龍身周圍繪制火焰狀及上部的祥云朵朵,烘托龍之蒼勁、灑脫、雄偉之勢,整體筆法灑脫豪放,青花一色蒼翠妍麗,有如水墨之凝重暈染,頗得筆墨意趣。通身內外施釉,釉色白中帶青,構圖繁而不亂,觀之賞心悅目。本品的青花發色明快艷麗,濃重之處帶有黑色結晶斑點,淺淡之處暈散自然。足底圈足露胎,胎體較多數元代青花器物較薄,且留白空間大,應為元代內府宮廷用器,明顯區別于對于中亞之外銷作品,故此推斷本品為存世元代青花瓷器中極為罕見一例,且龍繪雙翅,更是罕見。

本品通體以青花料繪飾,發色濃郁,濃重之處帶有黑色結晶斑點。外壁裝飾分上下兩層,上繪連綿云狀,下繪兩條飛龍。口沿內側亦繪魚藻紋一周,底心青花圈內飾魚,也稱連年有魚紋。元代的典章制度嚴格規定了使用紋飾的不同階級。《元史輿服志》記載至元二年(公元1265年)元庭下令:“禁服麟麟、鸞鳳、白兔、靈芝、雙角五爪龍、八龍、九龍、萬壽、福壽字、赫黃等服”。這意味著上述特殊紋飾,只有皇帝和貴族才有權使用。

元青花傳世數量甚為稀少,如此繪工精良,品相佳好的青花凈水碗且又成對更是難得一見,堪稱元代青花瓷器之中翹楚。

7

明初 鈞官窯折沿盤

尺寸:直徑21cm

起拍價:800,000

鈞瓷,河南鈞州(今禹州)鈞窯燒制。其韻雅致,釉質厚重,溫潤如脂,釉色變幻不一,至臻至美。

此器為鈞瓷之佳美者,有宋瓷典型特征。盤折沿口,淺腹,底為平切圈足。釉色淡灰藍,釉層較厚,乳濁質感強,口沿處釉薄而呈淡淡的褐色,使得器物輪廓鮮明。整器光素,惟以釉色及形制為佳,樸雅沉著,靜穆恬謐。此種器形宋代較為多見。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號