古董

瓷器、玉器、雜項專場

珍玩

2021年7月22日15:30(A2廳)

1

清乾隆 剔紅方勝盒

尺寸:22×7.8cm

RMB: 150,000-180,000

方勝紋是漢代傳統寓意紋飾。勝原為古代漢族神話中“西王母“所戴的發飾。方勝圖案及方勝盒在漆器中較為常見,明清以來已成為吉祥圖案中常見的紋飾之一。此剔紅盒作方勝式樣,形為兩個菱形壓角相迭,平頂蓋,矮直壁,平底,子母口扣合。盒內部與底部髹黑漆,光潤純正。以花卉紋裝飾,色似琥珀,富貴華麗,匠心獨具。

2

清 粉彩人物八棱碗

款識:“大清道光年制”六字二行篆書款

備注:老磕,有窯裂

D:17.5cm

RMB: 45,000-65,000

拍品呈八棱形,深弧腹,圓足。造型典雅大方,制器規整協調,口沿描金,底邊青花繪回紋。內壁著綠松石地,外壁罩勻凈白釉,其上飾不同場景的人物故事圖,構圖繁密,色彩鮮艷,極富裝飾效果。

3

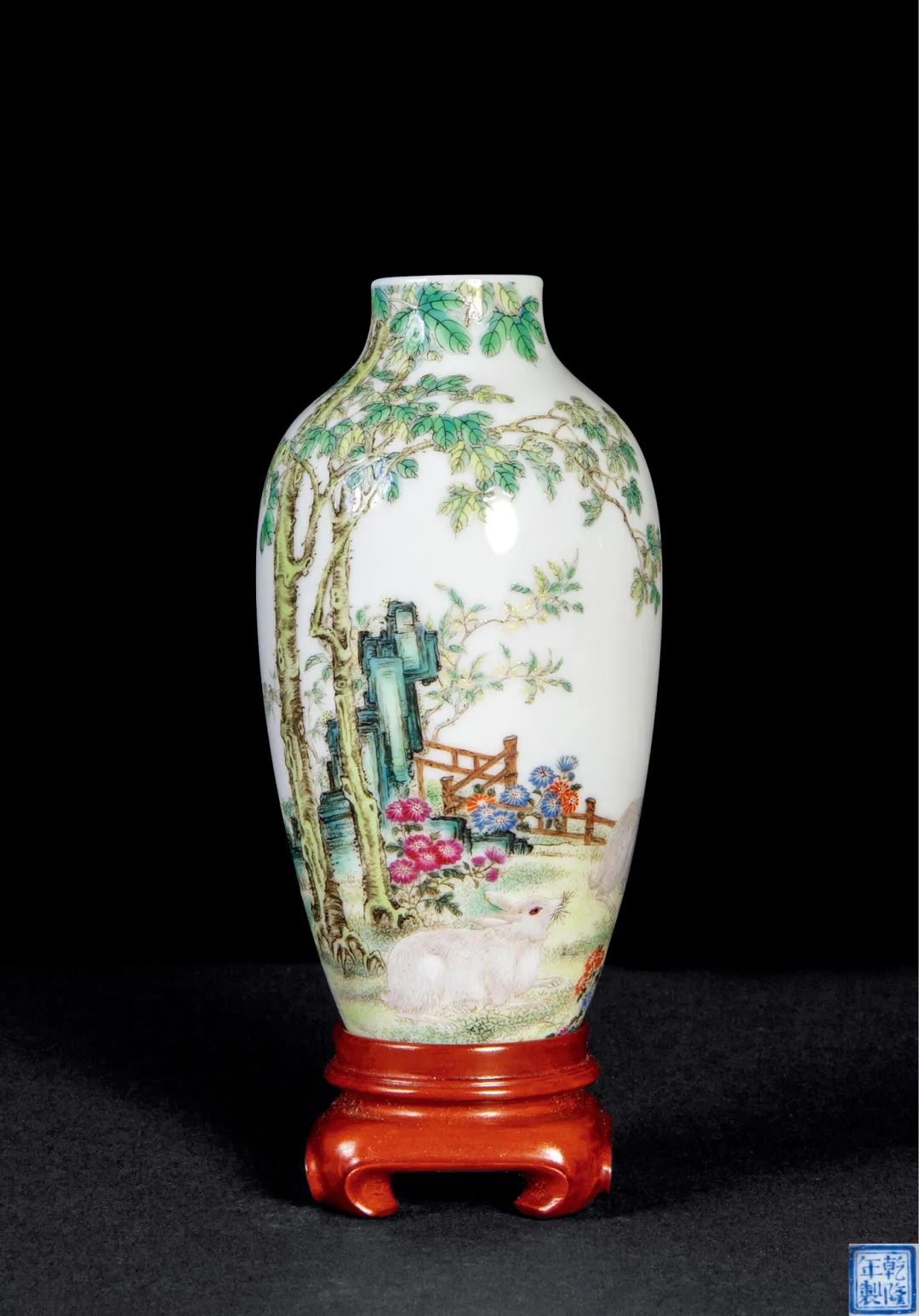

民國?琺瑯彩御題詩燈籠瓶

款識:“乾隆年制”四字楷書款

備注:帶原配底座。

H:11cm

RMB: 80,000-100,000

此件拍品器形雅正,溜肩腹微收,胎質細密,均凈如雪。彩繪玉兔筆觸細膩,并以各色花卉,妍麗婀娜,月桂樹枝繁葉茂,采用國畫技法,清新脫俗,雅致宜人

4

民國?粉彩花鳥小方瓶

款識:“洪憲年制”四字二行楷書款

H:13cm

RMB: 80,000-100,000

本件拍品口足呈圓形,主體部分呈四方并彩繪四種清新脫俗的花卉,器型線條優美,釉面光潔如鑒,釉水肥潤,胎質薄透,使整件作品藝術性與觀賞性并重。

5

清道光?黃地綠龍壽字碗一對

款識:“大清道光年制”青花六字二行篆書款

D:10.5cm

參閱:香港蘇富比,1997.12.02,Lot291

RMB: 200,000-300,000

此類黃地綠彩創燒自明代,其制作工藝較之青花復雜,需要在錐刻好紋飾的澀瓷胎上以明黃釉為地,于紋飾內填繪翠綠彩,入窯低溫烘烤而成。此碗造型典雅尊貴,胎骨細薄輕盈,外壁以黃釉為地,以綠彩繪趕珠云龍紋,工藝細致,逼真傳神。黃釉明快可人,釉面平滑透明,有明代“嬌黃”遺韻,綠彩青翠鮮亮,對比鮮明。行龍刻畫生動,游于海天之間象征皇權神圣,不可小視,道法治國,天下一統。

此件拍品為清代后宮的歲例用瓷,專供貴妃一級使用。清代內廷等級森嚴,在日常用度中都有明確規定,決不可僭越。據清乾隆《國朝宮史》卷十七“經費——鋪宮”記載,內廷對瓷器的使用有明確規定。皇太后、皇后用裹外黃釉瓷;皇貴妃用黃釉白裹器;貴妃、妃用黃地綠龍器;嬪用藍地黃龍器;貴人用綠地紫龍器;常在用五彩紅龍器。結合傳世實物,此規定最早應該出現在康熙年間,順治一朝未曾有,可能當時天下初定,內廷制度尚未有暇顧及,后至康熙帝平定三藩之亂后,四海升平,康熙帝參考前朝,復位禮制,制定出許多詳細的內容,包括內廷后宮的各方規定,并為后世所遵循,終清一代不曾更迭。

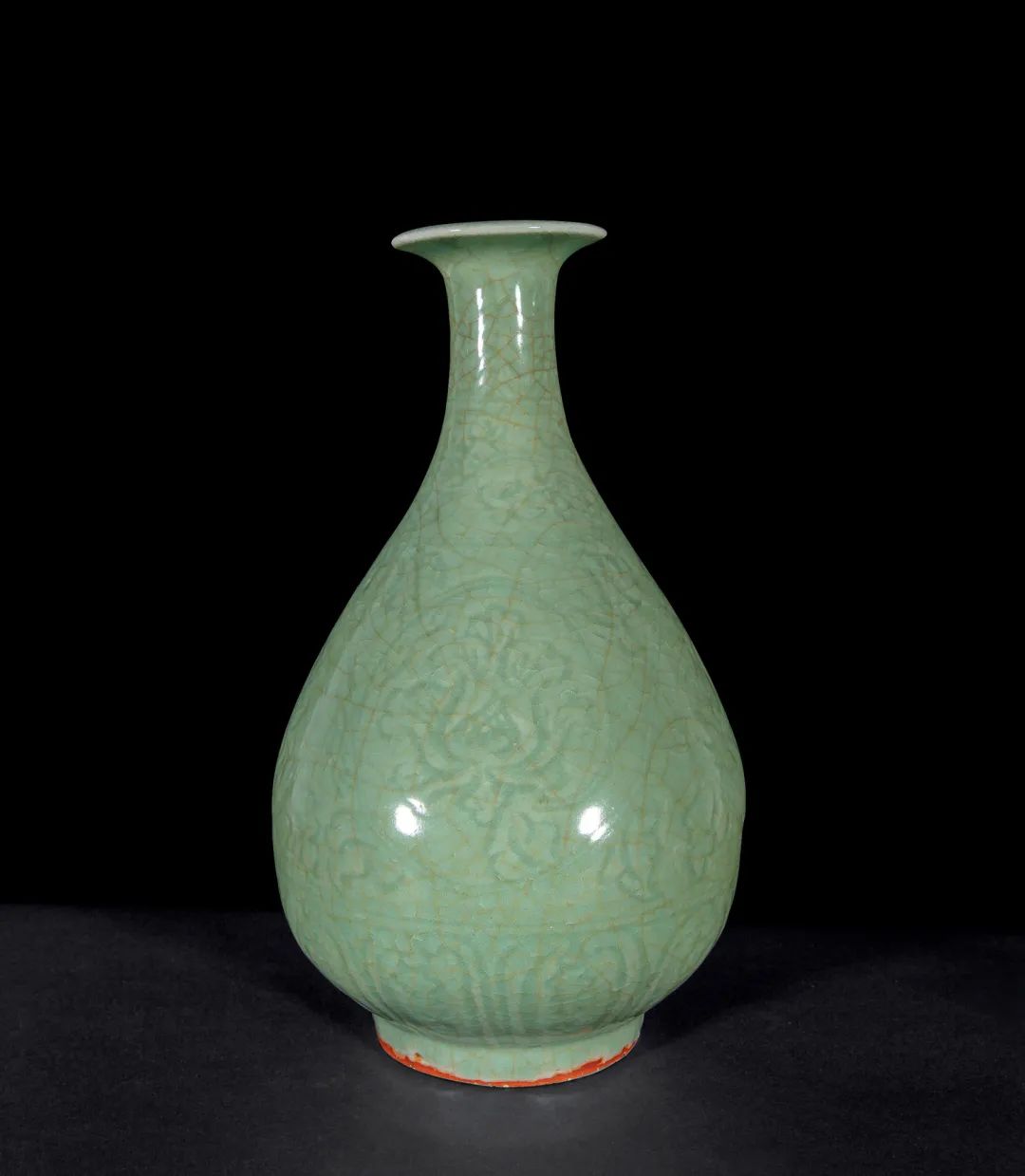

6

明?龍泉窯玉壺春瓶

H:34cm

RMB: 120,000-180,000

玉壺春瓶為傳統瓷器中的經典器形,由唐代的凈水瓶演變而來,定型于北宋時期,基本形制為撇口、束頸、垂腹、圈足。本品為標準的玉壺春造型,細長的頸部盡顯秀雅苗條,通體施青釉,釉面勻凈,色比青玉,制作精良。足露胎,略帶火石紅。齊身暗刻紋飾,布局繁密緊湊,層次過渡清晰,刻劃豪放流暢,工藝精湛,所刻枝蔓花卉輕盈舒展,氣脈連貫毫不遜色于筆繪之神韻,為明代玉壺春瓶之佳妙雋品。

7

明以前?龍泉窯琮式瓶

H:20.5cm

參閱:西泠印社2020年秋季拍賣會LOT1870

RMB: 550,000-850,000

此種瓶式為仿照上古玉琮外形并加以變化而成。琮在上古時期為祭地禮器,《周禮》記載,"蒼璧禮天,黃琮禮地",地位尊崇。瓷質琮式瓶始見于南宋龍泉窯和官窯,后世沿襲燒造,影響深遠。此瓶口底相若,器體內圓外方,象征“天圓地方”,外壁四角各凸起橫線紋為飾。通體滿施青釉,釉面薄而透明,光澤感強,釉色青中泛灰,釉層肥潤如脂,細膩光滑,釉色典雅,宛如一泓清泉,蒼翠如玉。底部露胎,并微現火石紅。造型挺拔端莊,清朗的釉色中古韻盎然。胎體厚重,保存完整,造型挺拔端莊,清朗的釉色中古韻盎然,實為雅玩珍藏之上品。

8

清康熙?青花“封神演義”圖棒槌瓶

H:76.5cm

著錄:1.美國聖路易斯博物館舊藏。

???2.紐約佳士得2005年春拍。

???3.中國嘉德2006年秋季拍賣會。

RMB: 2,200,000-3,200,000

說明:此件棒槌瓶挺拔恢弘,盤口直頸,豐肩鼓腹,下承圈足,因形似棒槌而得名,其腹部平緩而開闊,為康熙朝新創之瓶式。畫面中人物形象恢奇恣肆、軀干偉岸、衣紋線條老辣,造型生動,講究筆致墨韻。所繪松樹,蒼翠欲滴,古干森郁。整器構圖仿效中國山水「知白守墨」之法,遠景層巒迭嶂,嵐氣彌漫,勾線填色,極為恬淡;中景景深開闊,人物錯落有秩,近景山石皺染,并用披麻皴法點染山石樹木,質感強烈。所繪青花妍麗秀雅,有濃淡深淺之別,筆觸皴染得宜,分水技法爐火純青,當為康窯青花「藍分五色」之典型。

觀其上以青花滿飾,口沿繪飾一周回紋,瓶頸處做三長方形開光,內繪人物故事圖,下方繪飾一周如意云頭紋。折肩以青花繪梅花及銅錢錦地紋,留白海棠形四開光,內繪博古圖及花卉紋。瓶腹采用通景式構圖方法繪飾封神演義題材紋飾。其表現方式恰似戲曲舞臺亮相式的,人物高低錯落的一并亮出。以橫亙瓶腹的怪松及皴筆勾就的山石為界,遠山橫斜處,主體人物手持令旗而立,左右兩側二人執旗迎風招展。其下主體人物為右手執劍,左手執戟的虬髯客,橫戟躍馬所向披靡。以二人為中心,兩側數員戰將手持兵器沖鋒而來,從人物五官、動態、服飾等可判別諸人特征,或勇猛豪放,或瀟灑飄逸,或慷慨激昂,或鎮定自若。形象逼真活脫,畫法精細入微,所穿甲胄、頭飾,手持武器,騰躍身姿,身下戰馬乃至馬匹裝飾皆各有不同,又用迂回轉折、起伏變化的山石、蒼松和點綴其間的草叢來體現畫面的空間感和錯落感,人物與背景之間協調巧妙,這種移步換景的構圖方式,給人以密不透風之觀感,雖畫面滿而全,但主次關系分明,人物關系安排合理,錯落有秩,既面面俱到,又重點突出。

9

韓天衡?篆刻閑章

尺寸:3.8×3.8×7cm

印材:芙蓉石

印文:安康

邊款:立夏感冒制是印,以去寒也。時辛卯豆廬七十二叟天衡并記。

來源:2014年上海朵云軒秋季拍賣會LOT2449。

參閱:上海實際出版集團上海書畫出版社2014年《韓天衡篆刻近作》。

RMB: 300,000-400,000

此方韓天衡所刻印章,印材為芙蓉石;邊款“立夏感冒制是印,以去寒也,時辛卯豆廬七十二叟天衡并記”。作品曾獲上海文學藝術獎、上海文藝家榮譽獎等。2010年被專業媒體評為“2009年度中國書法十大人物”,并由《書譜》社三十五周年海內外五百七十一家專業機構署名問卷公布為“最受尊敬的篆刻家”及“三十五年來最杰出的篆刻家”(書法為啟功先生)。

10

清光緒?粉彩百蝶紋洗

款識:“大清光緒年制”六字二行楷書款

直徑:42cm

RMB: 45,000-65,000

本拍品撇口扁平,腹微收。所繪蛺蝶五色煥然,身姿各異,繽紛絡繹中,細膩流暢的筆意俱現,須翅栩然,宛若靈動精致的工筆小品,正合“翠裛丹心冷,香凝粉翅開”之詩意。“圖必有意,意必吉祥”。本品以粉彩滿繪蝴蝶,蝴蝶粉翅翻飛,筆法細致入微,“能巧之外,曲盡情理”,莫不纖毫畢現,栩栩如生,有“滕派蝶畫”風格。“蝶”與“耋”諧音,寓“百蝶富貴”、“壽至耄耋“之意。晚晴時期,統治者對此紋飾喜愛至深,瓷器及宮廷服飾上都可見百蝶紋樣,一時蔚為大觀。

11

清雍正?粉彩花卉碗

款識:“大清雍正年制”六字二行楷書款

D:9.2cm,H:5cm

RMB: 300,000-500,000

此拍品碗口微撇、斂腹、圈足,造型端莊,胎體薄勻而輕盈。胎質細膩潔白,釉面瑩潤油滑,更能突出粉彩裝飾的纖美、柔和。畫面中花葉分布各有主次,婉轉舒展,頗見柔美之姿,筆意精美絕倫,彩料妍亮華麗,色彩搭配與轉換之妙處處可見。花朵姿態婀娜,枝干穿插有致,疏密得當,畫面層次豐富,氣韻通暢,頗具當時宮廷工筆繪畫之精妙。

12

清乾隆?豆青釉粉彩安居樂業魚簍尊

H:31cm,D:16cm

RMB: 320,000-420,000

皇家制器刻意掇取民間用器,尤喜漁農之夫的形象與用具,以表親民近俗。此器取魚蔞造型,口沿微侈,束頸,硬肩,腹微鼓,線條的曲折變化,力摹竹篾的韌與勁的體勢。其通體施豆青釉,再加繪粉彩秋菊數叢,橫欹而出,吐萼含苞,風姿綽約,鋪陳出暗香浮動之意境,幾只神采奕奕的鵪鶉分別棲息于草木之上,神態專注,栩栩如生,安逸地享受著秋光的寧靜,身旁伴以野菊數朵,各具意態,與秋菊上下輝映。構圖簡潔清雅,筆法精細纖巧,所畫鵪鶉的點睛之筆尤其生動。“鵪”與“安”諧音,“菊”與“居”諧音,鵪鶉秋菊共同構成“安居樂業,歲歲平安”之寓意。釉面撫之光潤如玉,清秀端莊,豆青底色淡恬,其繪畫、胎釉、彩料、無一不精,彰顯乾隆御瓷之非凡品格。

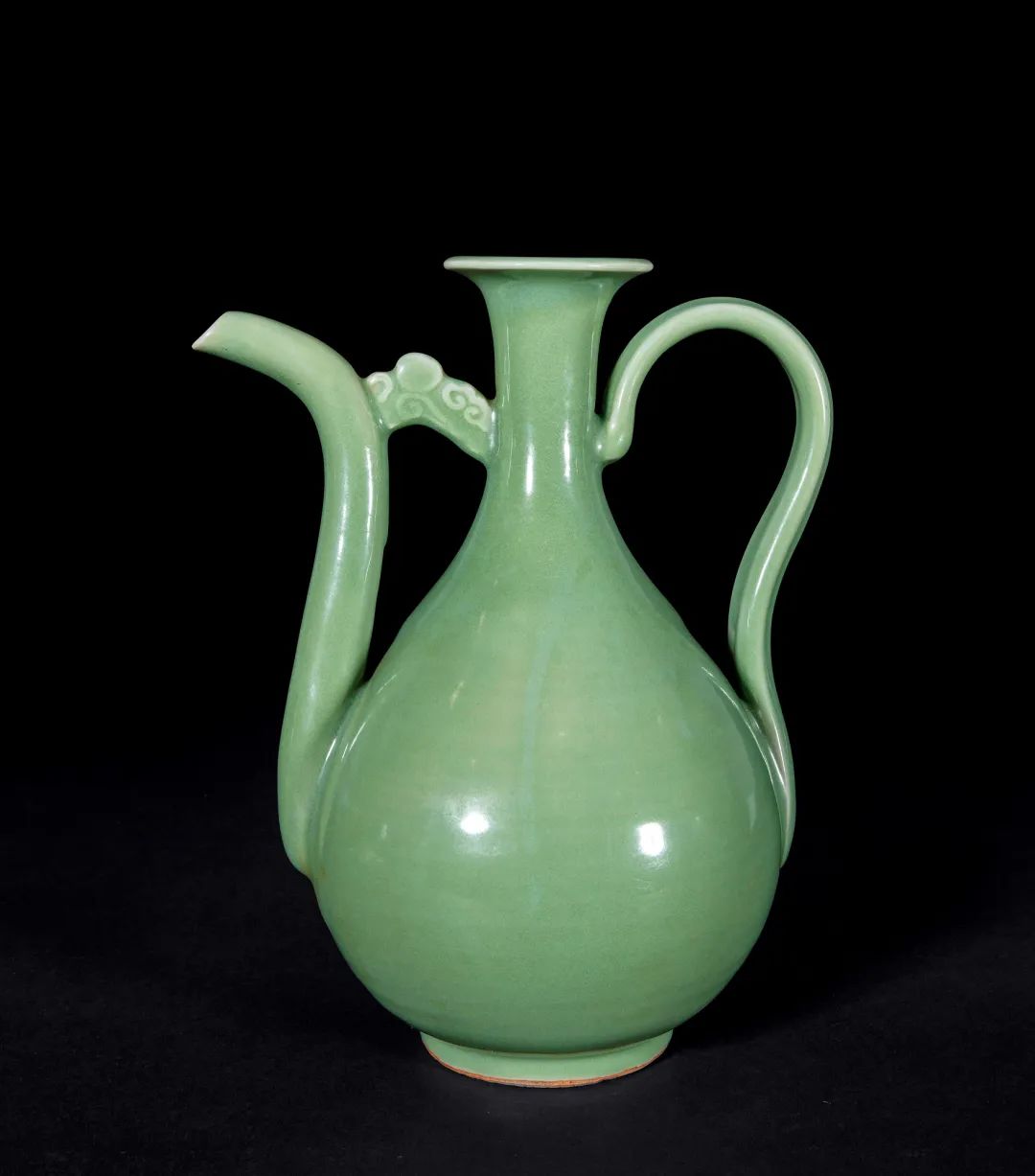

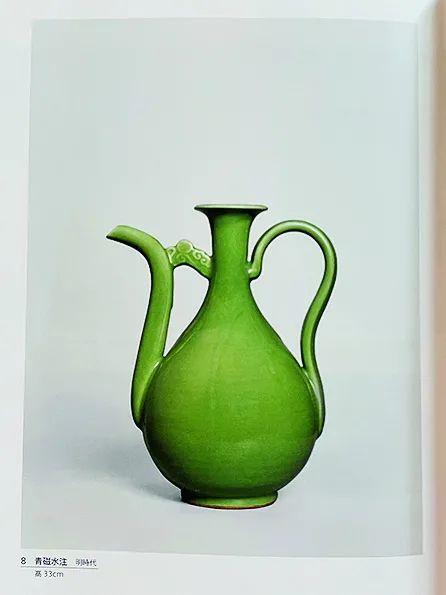

13

明初?處州窯青釉執壺

H:32.5cm

備注:日本藏家舊藏

出版:巖波會特集展

參閱:1.浙江省博物館藏明 執壺。

???2.故宮博物院藏明早期龍泉窯青釉執壺。

???3.2012年香港蘇富比春季拍賣同類型器物,成交價338萬港幣。

RMB: 1,600,000-2,600,000

出版物圖

此件拍品喇叭口,玉壺春式瓶身,束頸,梨型腹,寬板把手屈起,流口向外屈伸,流和頸之間有云板相連,素面,釉色梅子青色 ,白胎略泛灰,細膩堅密 ,足端無釉,呈朱褐色火石紅,型與景德鎮明永樂窯甜白釉執壺極為相似。《大明會典》卷一九四:洪武二十六年定,凡燒造供用器皿等物,須要定奪樣制,計算人工物料。如果數多,起取人匠赴京,置窯興工;或數少,行移饒、處等府燒造。乾隆三十三年五月初三日,查得黃冊內舊瓷:龍泉釉壺二件…這里所指的龍泉釉壺應為明代宮廷遺存至清宮舊藏器物(故宮博物院藏龍泉窯青瓷研究)故宮出版社從(故宮物品點查報告)中對幾處集中存放龍泉窯器庫房內藏品保存狀況的原始記錄來看它和同時期景德鎮窯洪武官窯青花,釉里紅存放在一起,且二者未見使用痕跡,說明兩地窯廠在同一時期生產的宮廷用瓷,進入到皇宮的內收儲時間相近,這是研究明初龍泉窯產品的參考依據。2007年浙江考古所對龍泉楓洞巖窯址的考古挖掘,認為楓洞巖窯場即為生產明代宮廷用瓷的窯場之一,并且有出土同一器物可做比較(龍泉大窯楓洞巖窯址出土瓷器)文物出版社。

14

明?龍泉窯點彩杯帶托

盤直徑:16.5cm,杯:8cm

RMB: 250,000-350,000

點彩藝術在青瓷中使用已久,至少在三國時已出現,越窯應該是最早使用以鐵為著色劑的點褐彩藝術的窯場,到六朝時,除越窯外,溫州地區的甌窯大盛點彩之風,而龍泉窯使用斑彩則是元代的開始。龍泉窯使用鐵斑時添加了銅的金屬元素,增加了紅的著色成分,使斑點變得更加艷麗。這種斑塊在柿青釉的襯托下彰顯自然的魅力。歷來被海內外藏家珍視,日本陶瓷界珍稱其為“飛青瓷”,收藏機構無不為收藏到一件斑紋飛青瓷而榮。

本件拍品用鐵和銅的混合金屬元素,裝點出既銹斑深沉又艷麗紅霞的特殊藝術效果,儼然彩霞流布碧天,富有獨特的審美情趣。該器無論是制作工藝,還是品相之佳,已傳遞出明代龍泉窯承載生產宮廷用瓷使命的氣息。

15

清康熙?壽山石觀音像

款識:“玉璇”款

H:13.6cm

RMB: 280,000-380,000

壽山石圓雕始于南北朝,迄今所見最早的壽山石雕為福州南朝墓出土的一件石豬,刀法簡練,形態粗狂。至清代,壽山石雕進入鼎盛期,薄意淺刻,無所不精;人物、獸鈕,各盡其妙,此件作品以壽山石雕琢而成,質地潤澤。所雕觀音頭戴風帽,束高發髻,發絲細密有致;面相圓潤,法相莊嚴,神情安詳,低眉慈目似俯視蕓蕓眾生;玉手纖纖相疊,一手持書卷,一手置于膝上;身著廣袖長袍,衣紋重褶層疊,飄然欲動,姿態瀟逸,所著法衣之紋飾及背部紋飾刻畫細膩入微。

楊玉璇,又名玉祥、璣。明末清初福建漳浦縣人。明末清初的時候,楊玉璇的壽山石雕已經遠近聞名,官員、富紳爭相收藏。有的還被作為貢品進貢朝廷。代表作“玉璇”款壽山石雕羅漢像現藏北京故宮博物院。

16

清?紫砂泥繪山水圖紅木插屏

款識:“清德堂”

長:22cm,寬:14cm

RMB: 20,000-30,000

此件插屏紅木攢框,設勾云紋底座,配草龍紋花牙。內嵌紫砂屏心,表面以彩泥堆繪深山高士訪友之景。畫面丘陵縱橫,水泊茫茫,松柏婀娜,草苔蔥郁。兩位高士手持木杖,一來一迎,遠處房屋高立,雙舟漂馳。畫面右下有“清德堂”朱文篆書方印,為清代紫砂堂號。

17

明代?銅鎏金上師造像

H:14cm

RMB: 220,000-320,000

18

李鴻章?田黃印/調鼎凝厘田黃印

尺寸:1.5×1.5cm/2.2×0.9cm

RMB: 120,000-180,000

直隸總督李鴻章70大壽時光緒皇帝及慈禧皇太后所賜的聯匾,分別是:“圭卣恩榮方召望,鼎鐘勛富文年”,橫批:“鈞衡篤祜”;“棟梁華夏資良輔,帶礪山河錫大年”,橫批:“調鼎凝厘”。而此印即屬光緒皇帝所賜李鴻章眾多壽禮中的一件。印章為田黃石,其色澤柔順自然,質感油潤凝結,紅筋石紋清晰易辨。印章形制規范呈橢圓狀,平臺鏤雕羊鈕,鈕飾造型謹嚴端莊,比例妥帖適宜,神態安詳溫順,刻琢手法精妙絕倫,柔美恬靜卻未失剛強。鈕飾選題亦與李鴻章的生肖屬羊十分契合實可謂用心良苦。

19

明代?玉琮

D:5.7cm,H:2.8cm

RMB: 60,000-120,000

此單節玉琮,琮身低矮,中間圓孔寬大,外形與功能如同于鐲,故又稱琮式鐲,是良渚文化玉琮的一個典型制式。玉琮外壁以減地浮雕對稱的長條形凸面,四面紋飾對稱統一,幾乎沒有誤差。每面分上下兩組紋飾,中間減地打凹,上方左右陰刻雙圈紋,下方飾兩道弦紋,每道弦紋由多條并行線組成。此玉琮形制、紋飾具有典型的良渚文化玉琮特征。在流傳過程中經過盤玩,早已形成純熟的皮殼,玉琮的邊角均被摩挲得圓潤光滑,周身包漿厚實,寶光內斂,充滿神秘深沉的高古氣息。清代盤玩后貯存于紅木盒內。玉琮中間的打孔工藝更是具有明顯的文化期特征,為上下對穿打孔法,圓孔中間微微凸起。玉琮周身有赭石紅、雞骨白、黑色,整器呈色燦若彩霞。良渚玉琮因其獨特的制作工藝和精美神秘的紋飾一直以來都是嗜古玉者追尋的對象,在中國史前玉器史上占有舉足輕重的地位。

20

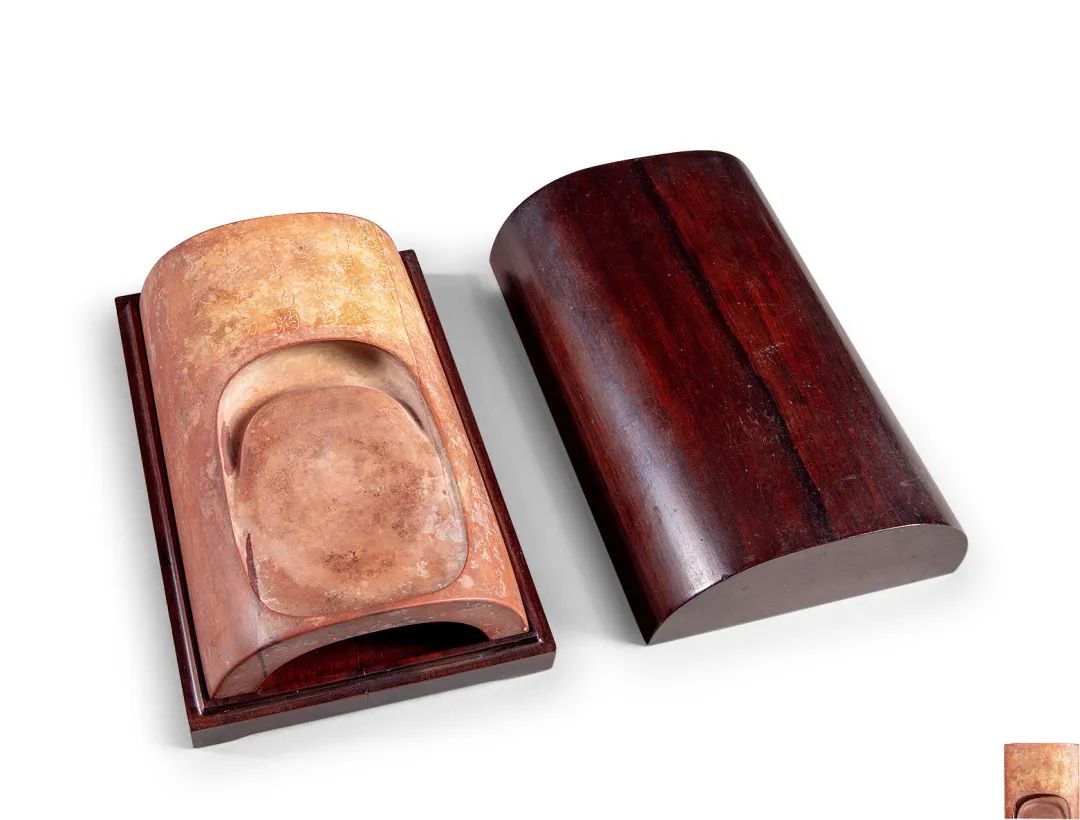

清?錢陳群銘瓦當形硯

尺寸:18.5×12cm

RMB: 30,000-50,000

錢陳群,字主敬,浙江嘉興人,清朝大臣。

21

祥雲瑞鶴 昌化老坑雞血石雕件

倪東方 乙酉年

長90cm; 寬15cm; 高98cm

RMB: 8,800,000-12,000,000

★此件拍品需要特殊號牌。

22

明永樂?銅鎏金千尊佛母像

H:70cm

RMB: 20,000,000-30,000,000

★此件拍品需要特殊號牌。

明永樂銅鎏金尊勝佛母壇城

文\

上海博物館中國古代雕塑專業研究員 李柏華

尊勝佛母,又稱頂髻尊勝佛母、佛頂尊勝佛母,乃長壽三尊之一,可主長壽。佛母在兜率天說法時,以“陀羅尼”經咒救度王子,因此尊勝佛母有救度之功。尊勝佛母的巨大影響力體現在兩方面:一是它的陀羅尼經咒廣泛流傳,被認為具有防災的功能,所以在寺廟或寺院前的經幢頂上所刻幾乎均是此尊的咒語,在皇家陵墓地宮、貴族死者的經被上也釆用此咒;另外,她也被看作是長壽神,與無量壽佛和白度母共同組成的“長壽三尊”著名組合廣為人知。

因此,尊勝佛母是一尊救苦度難的女性菩薩。修持尊勝佛母法門,能增長壽命及福慧,消除無始以來一切罪業,免除一切兇災。此尊功德最符合百姓渴求的現世利益,故廣受信仰。

這件作品是一件稀有的表現尊勝佛母的塔狀立體曼荼羅,立體、全方位的呈現了一座完整的佛母壇城。此尊造型結構復雜,下部為帶束腰式下寬上窄的臺座。底座為倒梯形,上下檐均鑄綿密的纏枝蓮紋浮雕,座前、后、左、右各突出力士撐起之露臺,臺邊緣處鑿刻連珠紋。壇城頂端有佛塔一座,龕內為佛頂尊勝儀軌的護法尊。佛母呈金剛跚趺坐姿于中間,三面八臂,為其常見之形象,三面均戴五葉寶冠,冠葉雕刻十分精巧,頂結高發髻,上托摩尼寶珠,發髻染纟甘藍色,余發垂搭于身體兩側。面上各具三眼,相容端莊圓潤,五官精致柔美,額部高廣,鼻長而挺,嘴角略帶微笑,表情慈悲和善,耳墜大耳鐺,莊嚴殊勝,神態祥和靜謐。八臂位置、手勢各異,右第一手持四色十字金剛羯摩杵,表降魔降災事業成就。二手托蓮座上有阿彌陀佛(亦或為大日如來)為其上師,表懷愛。三手持箭代表勾召眾生的悲心。四手施愿印置于右腿前,表示滿足一切眾生的心愿。左手第一手憤怒拳印持絹索,代表降伏一切難調伏之眾生。二手上揚作施無畏印,代表使眾生遠離一切怖畏。三手持弓者,代表超勝三界。四手結定印上托甘露寶瓶,表示使眾生得以長壽無病。富于動感,姿態優雅寫實。此外,有供養天女在宮殿的樓閣上翩翩起舞。

佛母身形結構比例完美,配飾包括耳壬當、項鏈、壬嬰珞、釧鐲、腰帶等,工藝精巧華麗,身著薄裙,輕柔貼體,裙邊在座面鋪展開。帔帛從肩上繞臂而下,垂搭于蓮花座,美感盡顯。圓形蓮座端莊華麗,仰覆蓮瓣層疊有序,上下對稱分布,束腰明顯,具平衡大氣之美,蓮瓣上沿有細密的陰刻線表示花梗,構思精巧細膩,座上緣飾飽滿的連珠紋一周,下緣有多層臺階提高底座,彰顯造像的尊貴地位。蓮臺正面邊緣陰文寥刻「大明永樂年施」款,款銘清晰,筆劃穩健,端莊典雅。

十三世紀,藏傳佛教傳入內地,為元朝皇帝所崇信。明朝繼續扶植藏傳佛教,實施多封眾建,而宮廷造像則作為頒賜的特例,由御用監佛作承造。由于明朝宮廷造像的制作主要集中于永宣兩朝,統稱“永宣造像”,而永樂造像即指這一期時期造像中的一類。明史記載,永樂年間中央政府曾大量施造佛像與青藏宗教上層互相饋贈,以加強政治聯絡。到了永樂六年,佛像即作為禮物互為祈福,通納已經成為了習俗和常禮,稱為“賜佛制度。”凡有官款的造像就應該是政府所定之佛。

根據此造像的工藝,鎏金,款識等判斷,當為永樂年間的宮廷所造。且本尊造像超越一般復雜的永樂宮廷雕塑,絕對是一件天才級大師的曠世絕作。整尊造像金色鋰亮,鎏金純厚,保存完好,黃銅質地細膩厚重,尊勝佛母儀態莊嚴而富有神韻,身體結構比例精準,肌肉感表現十分到位,細節刻畫一絲不茍。造型繁而不亂,裝飾華麗,工藝精美,比例合度,舒展自然,氣韻生動,尤其把生命的活力和宗教的空靈表現的令人嘆為觀止,充分體現出漢藏文化的融合和明初日益強大的實力。明代永樂宮廷藏傳佛教藝術流派的顯著特點,在此件造像上表現的淋漓盡致,體現出明代永樂宮廷匠師精湛的技藝與專注力,盡顯皇家風范。同一主題之藝術作品在永宣時期極為罕見,甚至目前未見能超越此尊造像者,可謂宗教神圣之氣與皇家氣派兼備,實為宮廷佛教造像之極品,珍貴之至。

李柏華,1980年12月進入上海博物館,長期從事中國古代雕塑的鑒定和研究工作,現為上海博物館“中國古代雕塑館”專業負責人,副研究館員,佛像鑒定專家。先后發表有:《佛教造像中的力士像與天王像》、《試論南朝梁代佛像的幾個特征》、《隋代阿彌陀佛整鋪造像之比較》、《上海博物館·中國古代雕塑館綜述》、《上博赴倫敦展出的青銅器》、《明清金銅佛像收藏與辨偽》、《中日文化交流的見證·鑒真和空海》、《唐代諸尊佛龕像考證》等論文和文章數十篇。著有《明清金銅佛像》一書。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號