“記得很久以前,傅雷先生說我對藝術的追求有如當年我祖父雕刻石頭的精神。現在,我已活到我祖父的年歲了,雖不敢說是像他一樣的勤勞,但也從未無故放下畫筆。經歷過豐富的人生經歷后,希望能以我的真誠,用我的畫筆,永遠描寫出我的感受。”

——《林風眠全集》畫家自述

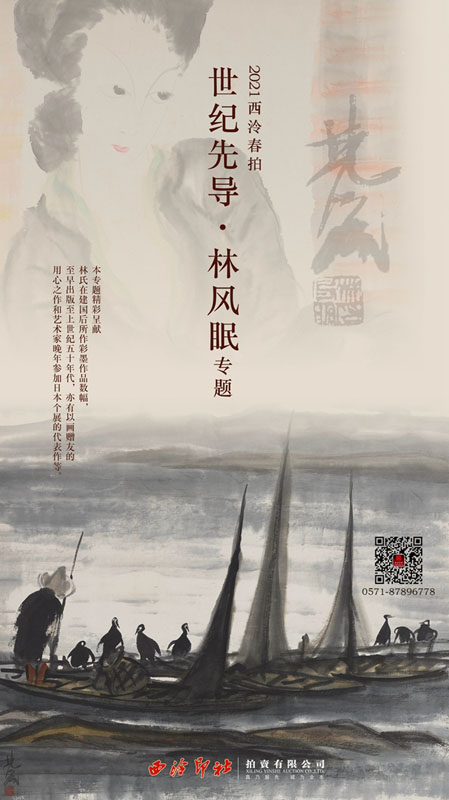

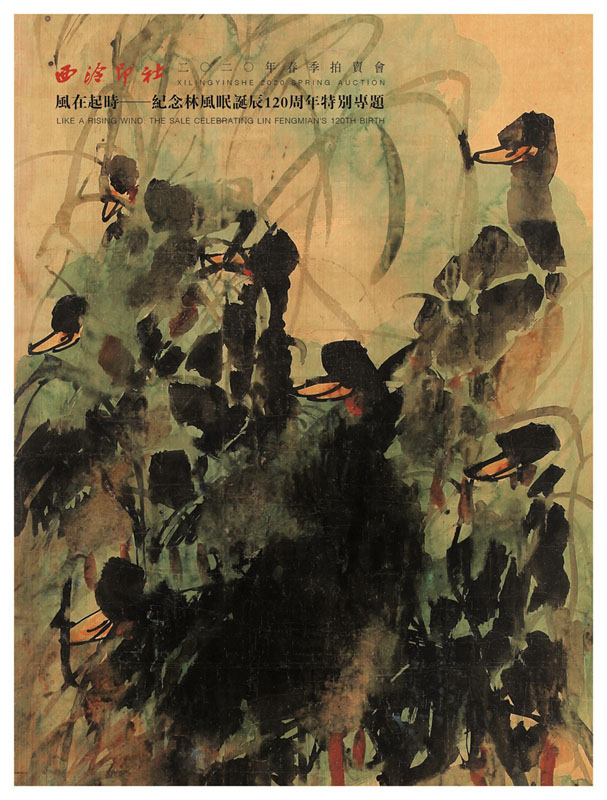

一年前,在2020西泠春拍中隆重推出的“風在起時-紀念林風眠誕辰120周年特別專題”中,六幅林氏作品皆創作于1939年及以前。一經推出,便獲得了眾多買家的喜愛和出價,最終六幅作品以總價3507.5萬元成交,在西子湖畔為這位老校長送上了一份特殊的誕辰120周年大禮,讓更多的人領略到林風眠非凡的筆墨風采和一代大師對我國繪畫藝術所作出的貢獻。

一年之后的2021西泠春拍中,油畫雕塑部再次隆重推出“世紀先導·林風眠專題”,其中最為精彩的三幅作品皆為林風眠作于1949年之后。那時的藝術家已經被迫放下教職,后又遷居上海,從1955年起更落到一人獨居的田地,余生以畫為伴。

就題材而言,主要是風景、仕女、禽鳥、花卉、靜物和舞臺人物。作品的色調明朗,情緒轉為平和,對現實人世的實感演化為對自然和虛幻人物情境的描繪;水墨和彩墨成為主體形式,油畫漸少甚至不見了。激越的吶喊和沉重的悲哀轉換為寧靜的遐思和豐富多彩的抒寫。

有學者對他這時期的審美情調作過簡單概括,說它們“有明快、艷麗、熱烈、清淡、幽深、憂郁、寂寞、孤獨、活潑和寧靜”并在總體上“涌動著大自然的生命,編織著美和善的夢境”。

林風眠(1900-1991)漁舟

紙本 彩墨

簽名:林風眠

鈐印:林風暝印(朱)

出版:1.《林風眠》圖9,人民美術出版社,1957年。

2.《中國民初畫家》1980年三月刊P64,藝術家出版社,1980年。

3.《現代美術家·畫論·作品·生平——林風眠》圖41,上海學林,1988年。

4.《現代美術家·畫論·作品·生平——林風眠》圖41,上海學林,1996年。

66.5×68.5cm

林風眠作品中的寂寞孤獨感是詩意的、美的。這詩意既來自藝術家對自然對象(亦即移情對象)的親切和諧關系,也來自對個人情緒的一種審美觀照。而這,又深植于他的氣質性格、文化素養和人生際遇。

根據最早的出版時間,我們可以推測出《漁舟》應該作于解放后的上海時期(1951-1977年)。那時,才華橫溢的他受到排擠,被迫免職,移居上海。1955年秋,林風眠為了保護妻女,獨自一人留在國內,開始了長達36年的獨居生活。畫面上那個望湖而立的孤獨漁夫,應該就是畫家自己吧。

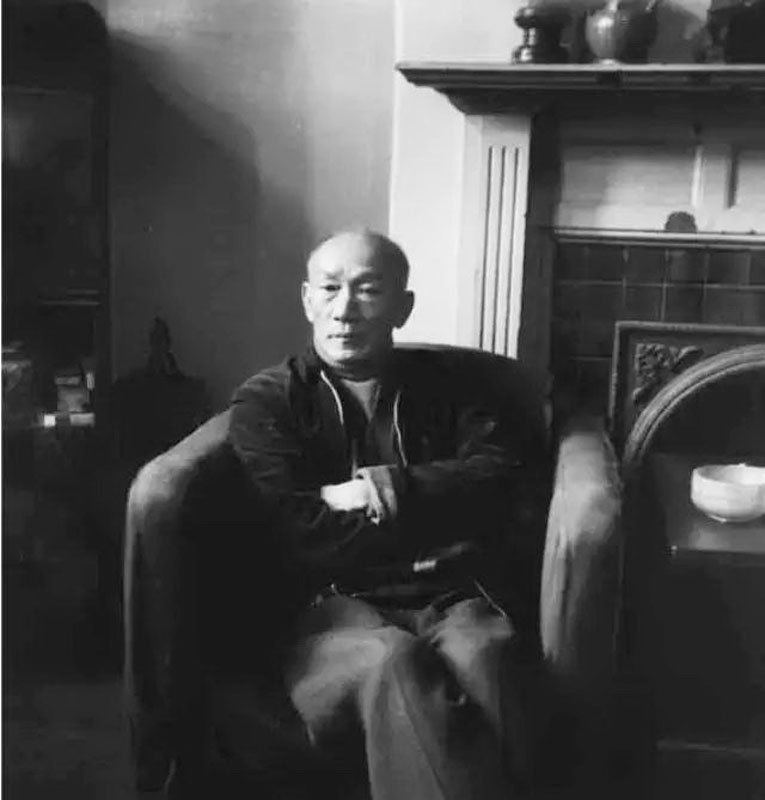

(上海故居照片)

《漁舟》的出版從1957年一直到1996年,可見這是林風眠那個時期的彩墨代表作,不論是從繪畫題材還是尺寸來看,都非常經典。此年代的作品大多毀于文革伊始,《漁舟》得以完好保存下來,實屬珍貴。

此外,林風眠筆下的女性,總是那么特別,讓人難忘。她們那么柔美那么高雅卻又那么堅強,她們有的是臺上的人物有的是生活中的朋友,一頭濃密的長發或散或盤,她們劈荊斬棘她們自有擔當,自帶俠女風范。林風眠統稱他筆下的女性為“仕女”,正是一個個凝聚了東方美的藝術化身。

《抱貓仕女》中的女士有著一雙絕美的柳葉眼,眼神溫婉卻堅毅。貓也是他所鐘愛的小伴侶,陪伴他度過一個個孤獨難熬的日子,所以畫起來也是游刃有余。

林風眠(1900-1991)抱貓仕女

紙本 彩墨

簽名:林風眠

鈐印:風(朱)

說明:本拍品為白書章舊藏。林風眠一生命運多舛,幸得有身邊一些朋友的傾力相助和精細照料而免于饑饉病疫。先生也多以畫作相贈,以知己相待。本幅作品即是林風眠贈予白書章的一幅佳作,可證兩人相知投契之緣分。

藏者簡介:白書章(1917-2005),曾任上海市衛生局首任黨委書記,上海市園林局黨委書記,上海市文管會委員。白書章先生是一位頗有雅懷的老干部,擅長篆刻制硯,工作之余,熱衷書畫收藏,與林風眠、來楚生、唐云、謝稚柳、錢鏡塘等眾多書畫名家、鑒藏家相與往返,結為好友。

69.5×68cm

整幅畫幾乎沒有輪廓線,全靠水墨點染變化,彰顯出藝術家極強的水墨造詣。極少的色彩嵌入,使得畫面層次豐富、生動有活力。

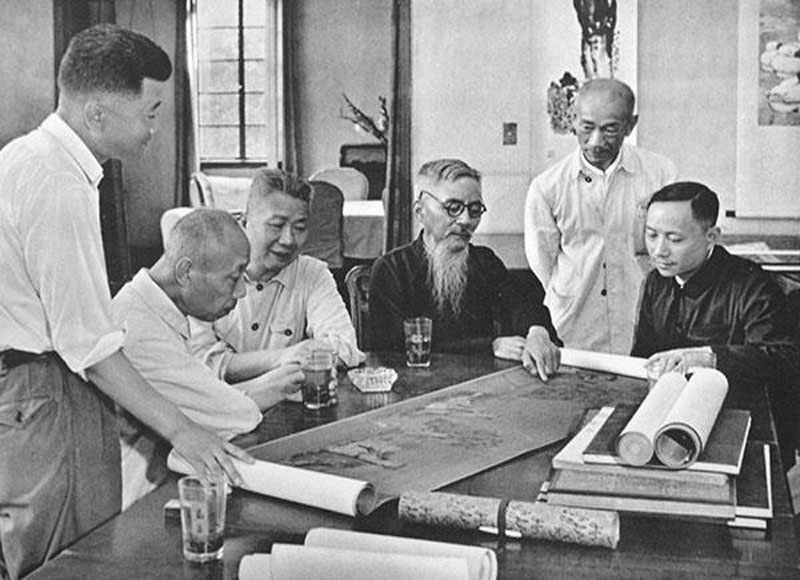

1956年至文革前,林風眠以其頑強的藝術生命力,堅持創作、編著、外出寫生,并于1960年當選為中國美術家協會理事、中國美術家協會上海分會副主席,其作品赴多地參加展覽。1963年上海美協在上海美術館舉辦《林風眠畫展》,展出作品近70幅。此展覽后在北京中央美院陳列館展出。1964年,《林風眠畫展》在香港大會堂舉行。

資料顯示,白書章1963年9月任上海市環境衛生局黨委書記,其在“文化大革命”期間也遭受到了不公正的待遇。結合《抱貓仕女》的畫風畫貌以及二人的境遇,可以推測出這幅作品也是作于文革前,并得到了白老的妥善保管。

林風眠(1900-1991) 鳶尾花

紙本 彩墨

簽名:林風眠。

出版:《百代風范——中國現代繪畫藝術典藏大展作品集》P226-227,西泠印社出版社,2012年。

展覽:“百代風范——中國現代繪畫藝術典藏大展”,浙江美術館,2012年10月。

67.5×67.5cm

1977年,林風眠被獲準出國探親,并從此移居香港,直至逝世。在港十幾年,他數度赴法國探親,重游了闊別60載的巴黎,先后在日本、法國、香港、臺灣辦了個展。對于之前的生活,香港已經給與了他最舒心、自由的晚年,但他年逾八旬,習慣了安靜生活,不輕易待客,也極少參加社交活動。所開辦的幾個個展,應該都是林老晚年最熱烈的社交活動,那是一種對自己十幾年的“缺席”的補償。

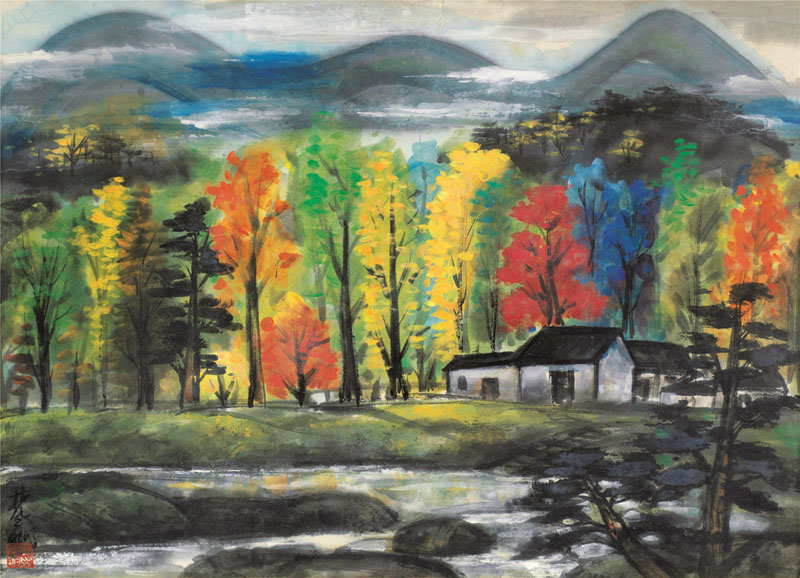

?林風眠(1900-1991)風景

紙本 彩墨

簽名:林風眠

鈐印:林風暝印(朱)

48.5×67cm

林風眠(1900-1991)雙鷺

紙本 彩墨

簽名:林風眠

鈐印:林風暝印(朱)

說明:本拍品附西武百貨原框。

66.5×66.5cm

彼時,定居香港的林風眠分別于1986年和1990年親赴日本舉辦個展,都是由西武百貨主辦。這件《雙鷺》保持著參加西武百貨展覽時的原框原貌,出于晚年林氏之手。畫中流暢的線條、淡雅的設色、成雙的白鷺,是如此的行云流水、風輕云淡。

1986年傅益瑤拜會林風眠,攝于宋之光 (原駐日大使)東京寓所

對于白鷺這一林氏筆下的常見主題,傅抱石之女傅益瑤曾在《我的東瀛歲月》中寫道:林風眠他是追求心靈感受的人,小時候在廣東農村呆過,鷺飛過,看在眼里,一輩子就忘不掉,所以才畫。林風眠的故鄉,是個有山有水的地方;他家的祖屋敦裕居便是臨水而建,林風眠從小臨水而居。

林氏租屋敦裕居(位于閣公嶺村三口塘梯排下,由廣東梅縣林氏六房長子十一世創建)

在1986年東京一份很有影響的《藝術公論》上有一篇推介林風眠畫展的文章,作者署名趙寶智。文章中寫道:林風眠所表現的境界是 “星垂平野闊,月涌大江流”,就是安靜的畫面之下,卻是暗潮洶涌。

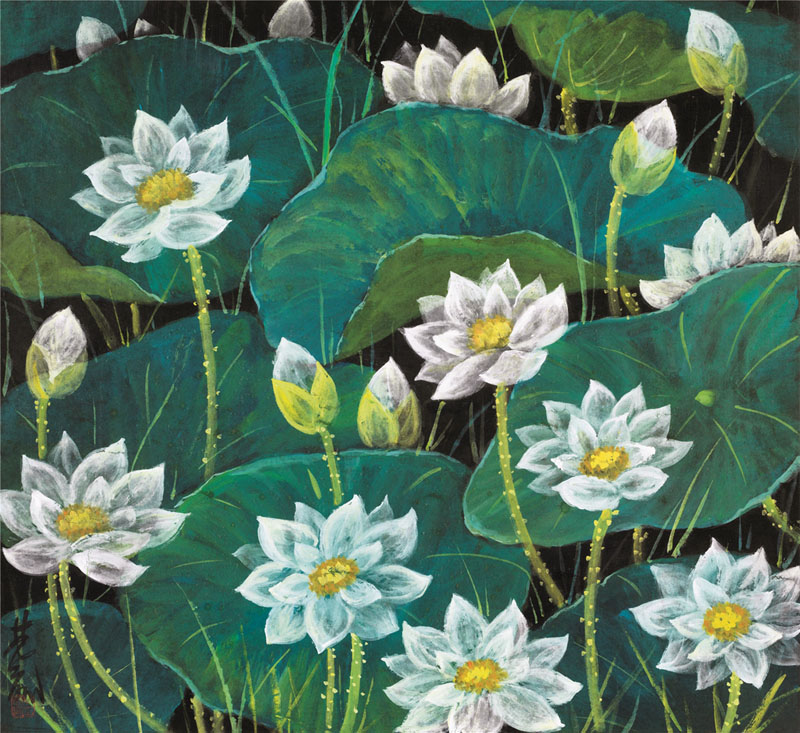

林風眠(1900-1991)荷塘

紙本 彩墨

簽名:林風眠

鈐印:林風暝印(朱)

說明:臺灣傳家藝術拍賣1994年秋拍中國美術精品專場圖錄號281。

64×69cm

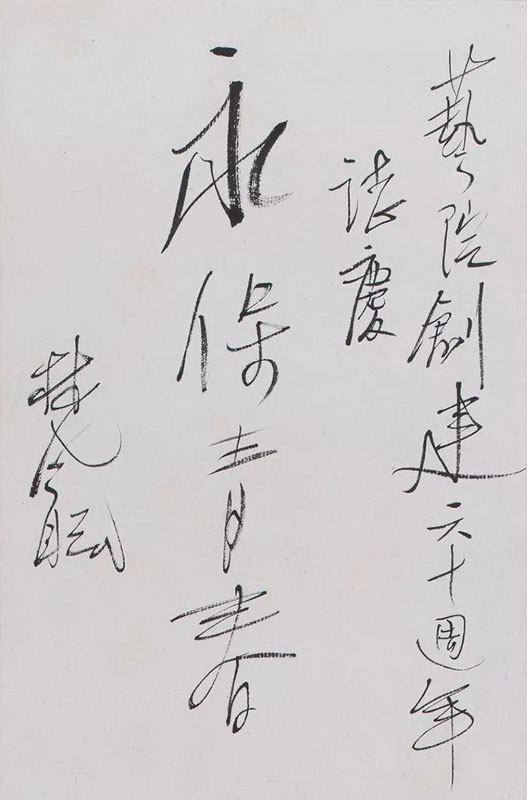

(“永葆青春”——1988年林風眠為國美建院六十周年校慶題詞)

1990年,林風眠在第二次日本個展期間,接受了NHK電視臺的訪談,一位九十歲的老人,在水銀燈照射之下,同時面對主持、翻譯,及觀眾,斯文淡定,笑容可掬,一點也不以為意……在短短的對話中,林老思路清晰地道明了自己的美學思想:“美麗的地方總是在線條里面,表現在變形里面”。

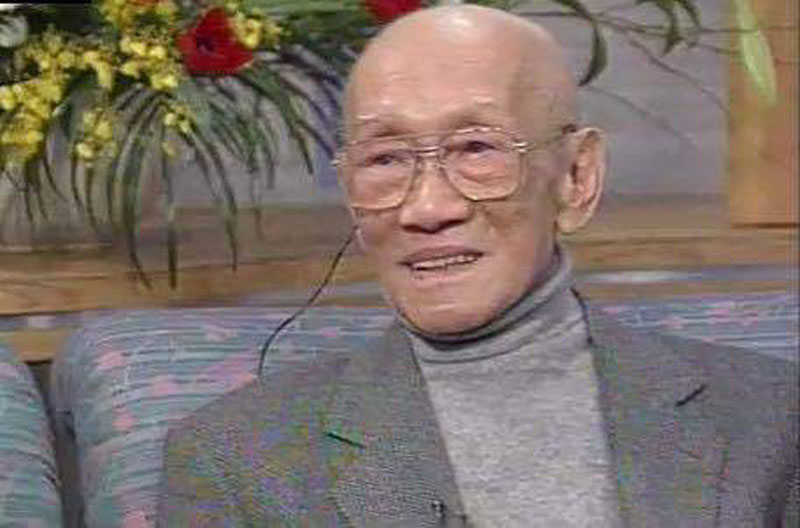

15.1990年林風眠接受NHK電視臺訪談現場照

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號