“從庫爾貝、柯羅到印象派——來自法國諾曼底的光影世界·真跡展”亮相中華世紀壇

日期:2021-07-20 21:29:32 來源:中國美術報

展覽

>“從庫爾貝、柯羅到印象派——來自法國諾曼底的光影世界·真跡展”亮相中華世紀壇

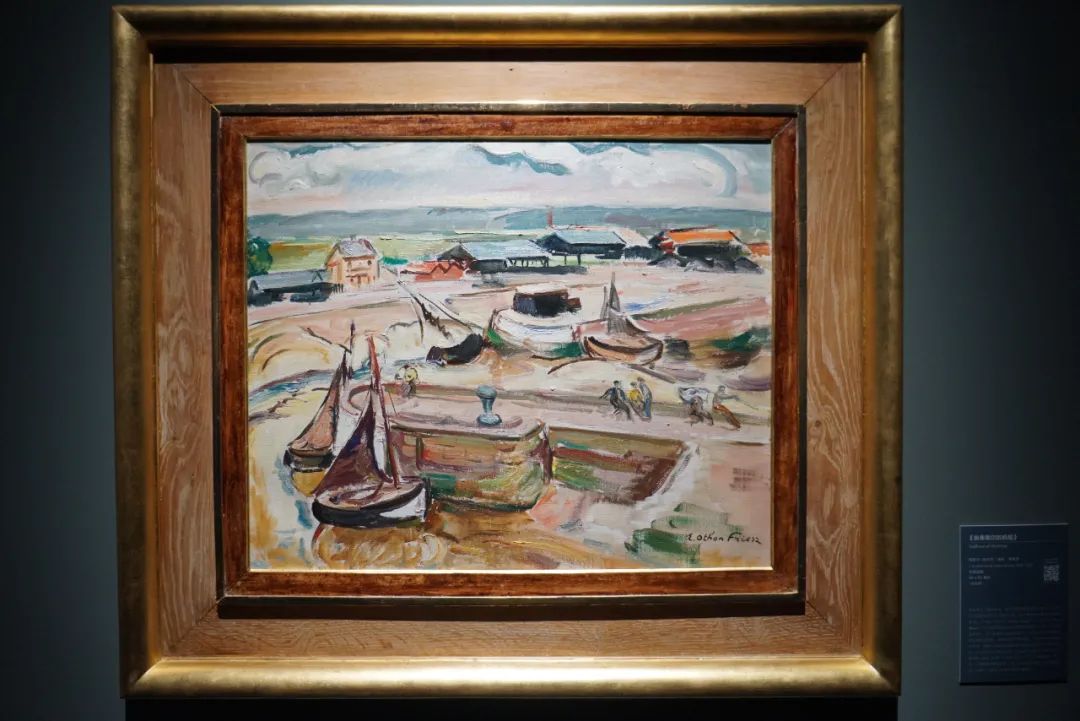

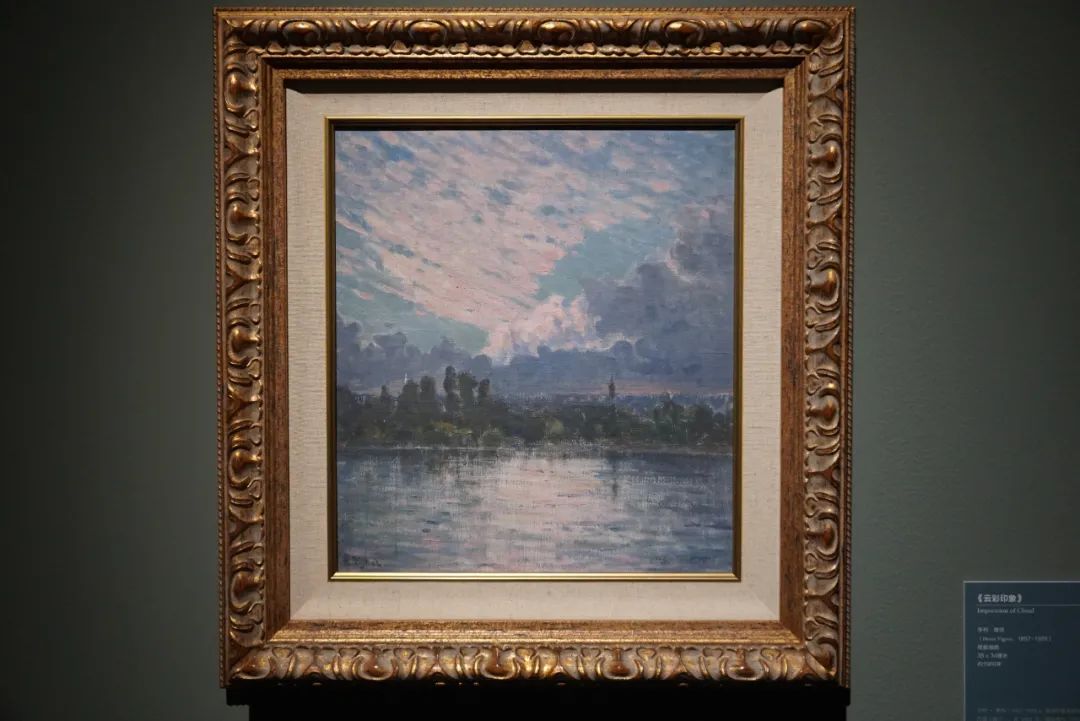

7月17日,“從庫爾貝、柯羅到印象派——來自法國諾曼底的光影世界·真跡展”在中華世紀壇開幕,展出了馬奈、莫奈、庫爾貝、柯羅等36位19世紀藝術先鋒的61幅真跡。本次展覽由中華世紀壇藝術館、北京文澤時代文化藝術有限公司、北京航空航天大學新媒體藝術與設計學院、北京郵電大學聯合主辦,北京歌華文化中心有限公司、藝術與科技產業創新聯盟承辦,法國駐華大使館、法國諾曼底繪畫協會、法國多維爾方濟各會博物館、巴黎佰仕鑫藝術管理有限公司大力支持,法國巴黎高等文化藝術管理學院提供學術支持,中央美術學院教授李軍擔任展覽學術顧問,阿蘭·達皮耶、蔣海梅、王青甫、葉強聯合策展。

法國作家福樓拜在小說《情感教育》里描繪了這樣的畫面:“一個穿著藍色工作服的畫家在橡樹下作畫,膝頭擺著顏料盒。”這個場景在現在看來稀松平常,但在19世紀初仍是新潮,因為那時的藝術家從來都是在畫室完成創作的。弄潮兒正是巴比松畫派的代表柯羅。他首先打破在畫室作畫的傳統,到鄉村面對自然和原生態之美進行創作。庫爾貝也背著畫材去到諾曼底的海灘,沉浸于大海的無垠。受柯羅和庫爾貝的影響,莫奈也從巴黎的畫室出走,來到擁有無盡題材的森林與湖海。雖然諾曼底在地理上位于法國北部邊陲,但在歷史上,它并非一個邊鄙之地,而是重要的交通要道。它的對面即是英格蘭,中間隔著一個小小的英吉利海峽,二者最近處僅僅相隔34公里。歷史上,它是英法兩大民族千年恩怨的拉鋸之地。在自然風光和文化景觀上,諾曼底以粗礪荒蠻的海岸線和海景,以無數壯觀的中世紀古堡、教堂和古城而著稱。從19世紀開始,它逐漸成為了藝術家和文人們尋幽訪勝的圣地。德拉克羅瓦、庫爾貝、柯羅、杜比尼、布丹、容金、依薩貝、米勒、莫奈和雷諾阿都是這里的常客,以至于此地逐漸形成一處繪畫的圣地,甚至有了“諾曼底的巴比松”之稱。

確實,巴黎南部楓丹白露森林中的巴比松小村比諾曼底農莊更早成名,其原因也是因為畫家的聚居。巴比松畫家更喜歡柔和的光線和色彩在明暗中的和諧配置,他們雖然也在戶外畫畫,但絕非真正的外光畫法,而是把戶外速寫的東西帶回室內完成。這使得巴比松畫派的作品總是彌漫著一絲優美而感傷的情緒,這種情緒與其說來自風景本身,毋寧更來自畫家內在的心緒和畫師于畫室內的意匠經營。與之相比,諾曼底的風光更為粗獷,風景更為弘大,氣候更為嚴酷,光線更加強烈而變化莫測,過去通過預想布置來作畫的方式已不再適合。在這里,光線成為了色彩創作的源泉,給予了畫家根據題材來靈活創作的樂趣。

當然,諾曼底區別于巴比松的地方,還在于它有遠為遼闊的水面。水沒有形狀,卻可以在瞬間呈現出任何物體的形狀,水無色透明,卻可以容納世界上任何的顏色。當它靜止時,它如同一面鏡子,具有折射世界上一切事物的能力,當水面出現漣漪和波動時,水的鏡像作用非但沒有消失,而是變得更為微妙和豐富。在無數高光點和倒影的交替中,古典的明暗過渡原則和形體的完整性原則被徹底顛覆,光源色和環境色重重疊疊交織在一起,因水的上下起伏和左右運動,古典的固有色原則也遭到破壞,形成一個變化萬千而又瑰麗無比的形色世界。當人們試圖在畫面上努力捕捉這個現象時,也是人與水邂逅相遇之際——在這一瞬間,“水”第一次被藝術發現了。這些作品中的沙灘和曠野、波浪和船帆、蒼茫的天空和瑰麗的云彩、人群模糊的背影和剪影,以及粗獷的筆觸賦予我們以難以言說的滿足。

路易-亞歷山大·杜布爾 在翁弗勒爾海灘上拾牡蠣的婦女坦尼斯拉斯-維克托-愛德華·萊比訥 卡昂平原上的村莊編輯 | 趙 墨

制作 | 馮雅穎

校對 | 趙 墨

《中國美術報》藝術中心內設美術館、貴賓接待室、會議室、茶室、視頻錄播室,背靠中國國家畫院,面臨三環,功能齊全、設備完善,誠邀您到此舉辦藝術展、品鑒會、研討會等活動。

地址:北京市海淀區西三環北路54號

聯系人:顏培大 聯系電話:010-68464569 15711102835

《中國美術報》為周報,2021年出版40期。郵發代號:1-171

1.全國各地郵政支局、郵政所均可訂閱,192元/年

2.直接向報社訂閱,發行聯系人:吳坤 電話:13071178285

新聞熱線:010-68469146

總編室郵箱:zgmsbvip@163.com

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號