熊秉明先生曾經說:“書法是中國文化的核心的核心。”書法與中國人的關系可以用“言志明心,血肉深情”來形容,它是滲透到中國人身心與基因里的文化密碼。揚雄云:“書,心畫也。”許慎道:“書者抒也。”蔡邕則說得更加明確:“書者,散也。欲書先散懷抱,任情恣性,然后書之;若迫于事,雖中山兔毫不能佳也。”毫無疑問,書法藝術這種以最簡單的創作工具、高度抽象的表現形式、直抒心意的表達方式,非常切合中國人直覺感知世界的精神狀態。因此,書法也最能夠通透地表達中國人的詩性心靈,從而成為中國歷代文人表情達意的基本手段。書法家的個人氣質、性格、修養、情緒等等在其作品中常常能一覽無遺,所謂“書如其人”正是此理。

著名藝術史家恩斯特·貢布里希甚至這樣認為:實際上沒有藝術這種東西,只有藝術家而已。由此可見,在許多情況下就藝術本體來說可能更重要的是藝術家本人。楊和平性格清靈俊逸,傲骨迎風,格不近俗。他為人遵循溫、良、恭、儉、讓的傳統文化美德,為藝卻常做獅子吼,堅守“可貴者膽,所要者魂”,尤其痛惡市井俚俗中言必稱“二王”、法必宗某家的習慣。雖然楊和平也曾經歷了長期師法古賢名碑的磨礱淬礪,流連于三代金文的古樸自然、兩漢隸書的茂密沉厚、南北朝碑版的峻拔奇偉、大唐書風的雄杰郁勃、宋代書法的崇尚書“意”、明清書法的個性化創造、甚至鐘情于民間書法那酣暢淋漓的恣意揮灑。但他學古而不泥古,不甘于媚俗,更不屑于拾古人牙慧。楊和平深諳“嘔血十斗,不如嚙雪一團”之理,努力保持一顆高曠通透的心靈。他以書生意氣壯士膽的魄力堅持自我、大膽創新,在創作上力求“情與景匯,意與象通”,始終追求寧拙毋巧,寧丑毋媚,寧支離毋輕滑,寧直率毋安排的藝術境界,崇尚樸實、厚重、肅穆、沉郁、雄肆、古拙的審美意趣。只傍清水不染塵的他博覽精取,化前人精神為自己骨血,作品在結構上縱斂開合、大起大落,沉著痛快,洋溢著磅礴的雄渾氣息。他巧妙地將線條的剛柔、濃枯、燥潤、粗細、方圓、斷連等以及結構的虛實、開合、聚散、巧拙、奇正等這些對立的矛盾和諧地統一在一起。使線條有“如金似鐵”之重、“萬歲枯藤”之美,更具奇、古、疏、拙、生、澀、蒼、老之意趣。字法奇宕,如馬脫韁,無拘無束,有著“當其下手風雨快,筆所未到氣已吞”的豪邁氣勢。

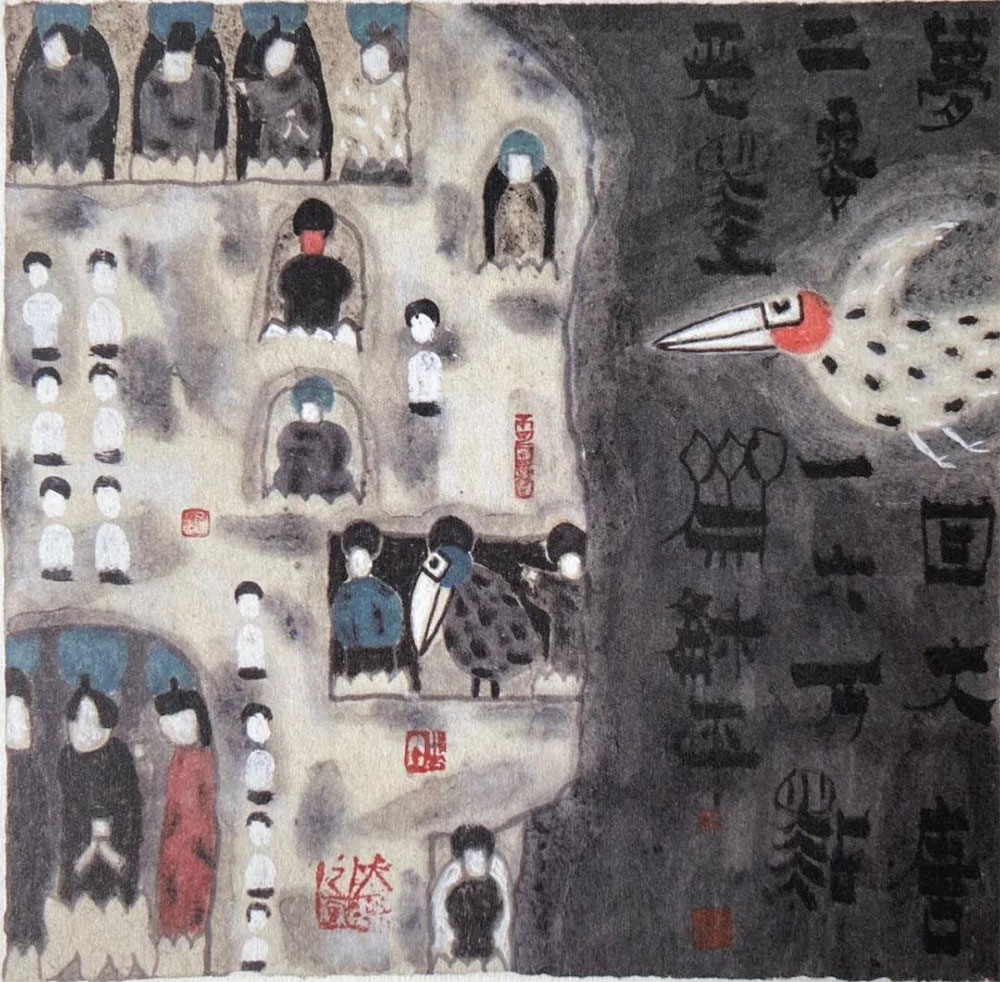

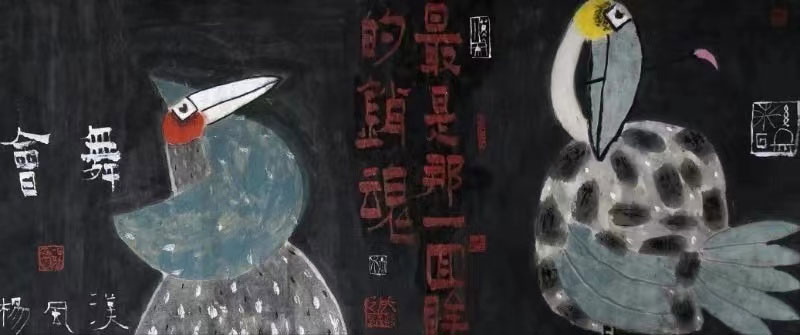

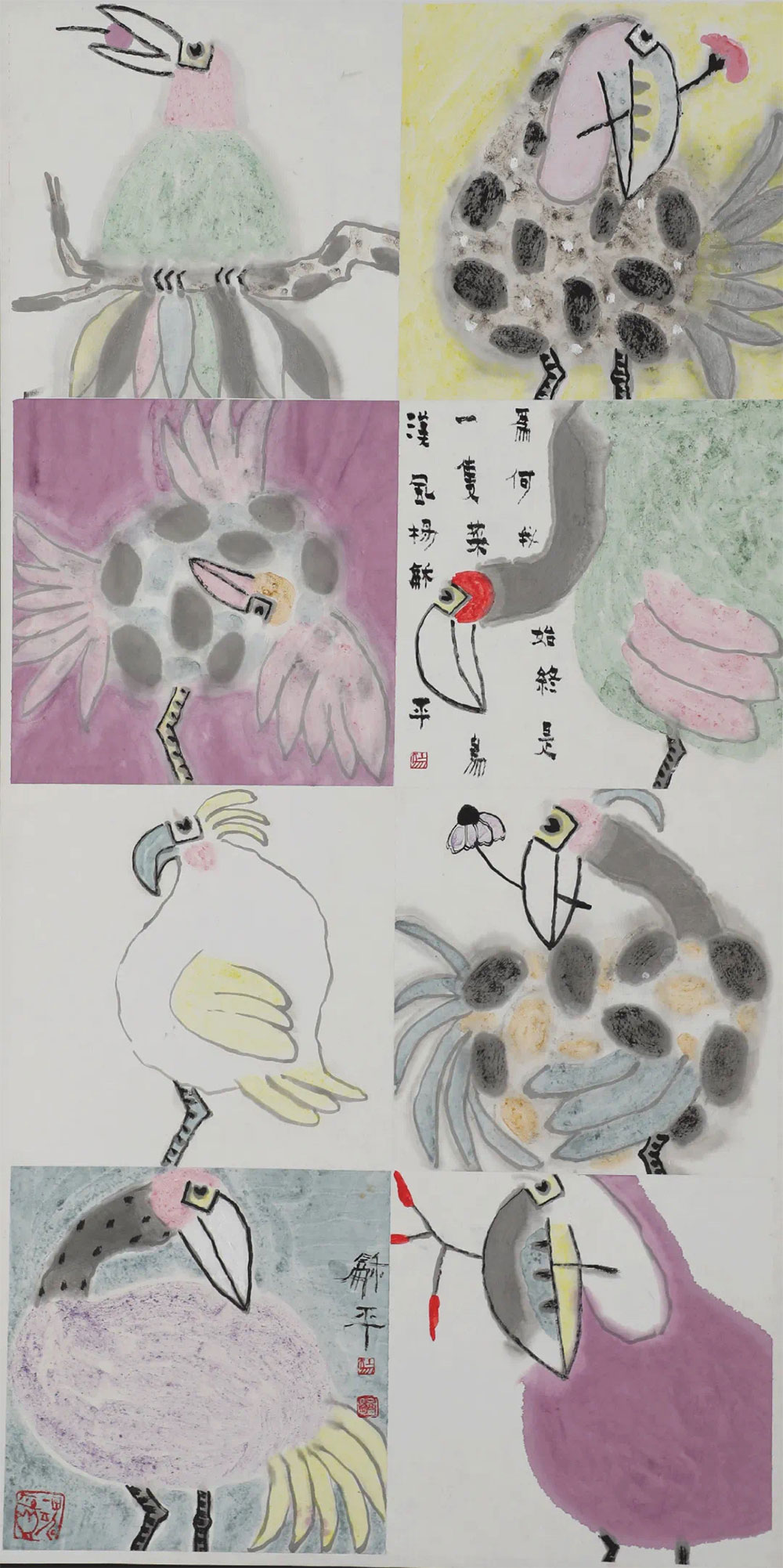

楊和平的書法藝術以我觀物,不刻而工;個性突出,拙撲天真;意趣盎然,氣貫神足。其作品以懦弱無剛為大恥,充滿倔強之氣,甚至到了只見神采,不見字形的境地。線條細長硬朗時,取法漢代刑徒磚的天真、質樸、凌厲、奔放韻味;線條粗放厚重時,筆酣墨飽的“擘窠大字”則具渾穆寬闊的奪人氣勢。楊和平甚至將新石器時期陶器上那些只是古人表示一個大概的混沌的概念,沒有確切的含義的刻畫符號與現代藝術構成理念相融合,在找回漢字的古典象形意義與現代審美趣味上做了一個不同視覺的藝術嘗試。

書畫之道,須通“心靈”,須得“機趣”,方得佳境。然而可惜“心靈”與“機趣”此四字,論及者寡,能做到者則更少。世人往往只知巧語之為詩,不知拙語亦詩也。好在高書不入俗眼,入俗眼者非高書。優秀的書法作品,一定不是為了迎合別人,而是為了表達自己。趙之謙曾曰:“書家有最高境,古今二人耳。三歲稚子,能見天質;績學大儒,必具神秀。”楊和平以稚子之天真,書家之性情,縱情揮灑,快意江湖。其書法作品看似點畫信手,有時甚至難尋古賢名碑形骸,但所呈現出的天真質樸與古拙爛漫、豪邁奇絕與縱逸酣暢、大巧不工與雄厚恣肆足以傲視群雄。其作品往往令當今許多所謂書壇行家里手不可企及,甚至可以說是對他們的一種當頭棒喝,真真切切地應了那句無意方佳的絕佳境界。或許,正如傅山所感嘆的那樣:字原有真好真賴,真好者人定不知好,真賴者人定不知賴。得好名者定賴。亦須數十百年后有尚論之人而始定。(于波)

部分作品

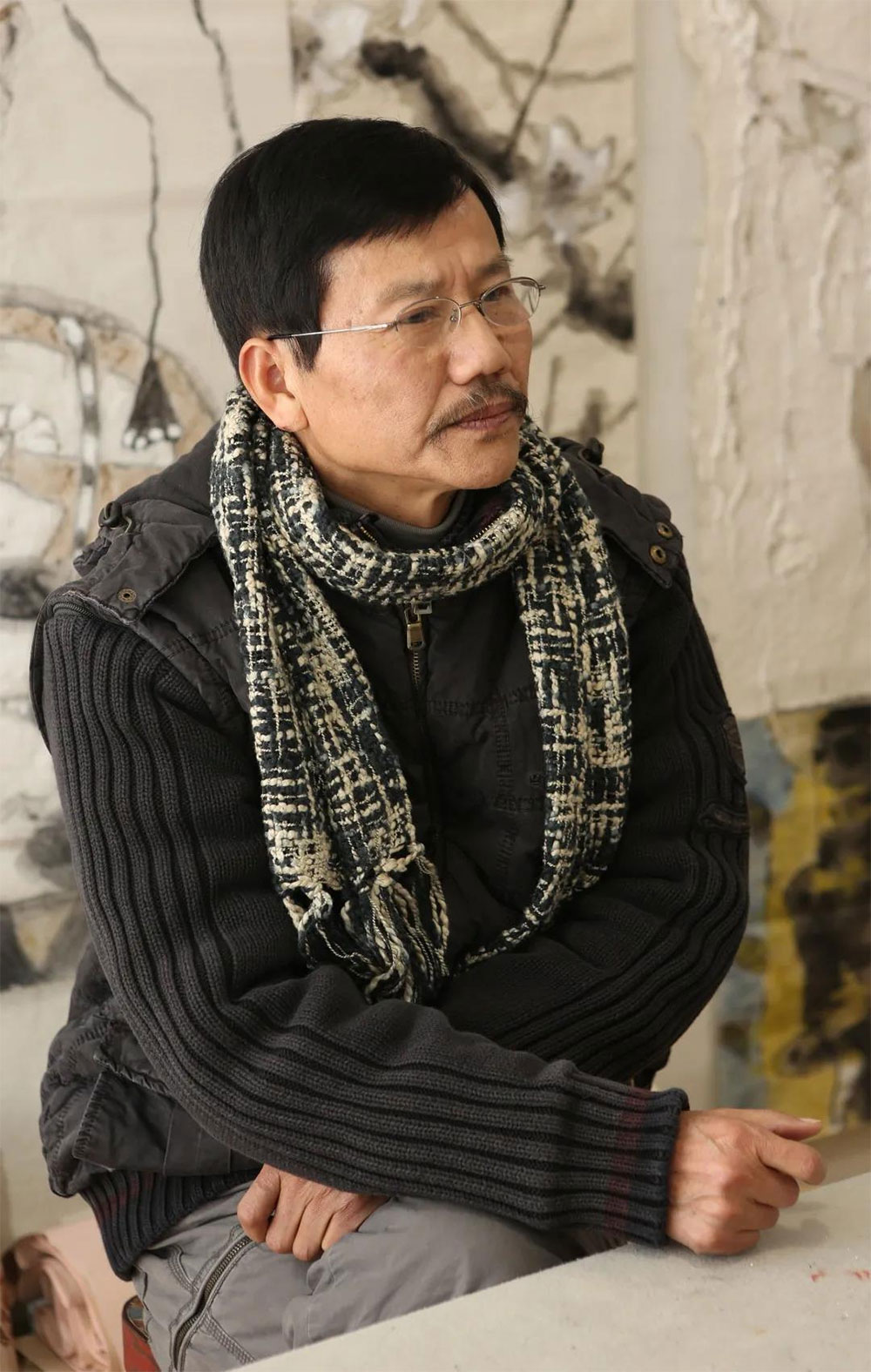

藝術家簡介

楊和平,又名老瓶。安徽渦陽人,中國美協會員,安徽省書畫院、江蘇省國畫院特聘畫家。

作品曾選入全國第四屆山水畫展、世界文化遺產年國際美術作品展、盛世丹青中國畫名家邀請展、翰墨徽光?新加坡邀請展、中韓美術作品聯展、深圳國際水墨雙年展·城市山水、藝術中國——中國畫走進聯合國邀請展、中國當代領軍水墨畫家北京聯展等重大展項,在北京、南京、杭州、深圳等地多次舉辦個展,2014年入選“安徽美術年度慶典”展覽,并獲得2014年“安徽最具學術價值藝術家”和“安徽藝術市場最活躍藝術家”榮譽稱號,2015年榮獲第二屆安徽美術年度慶典”經典藝術家“榮譽稱號;出版《鴻爪雪泥》、《老瓶水墨》、《嫣然一笑》、《洛陽紙貴》、《心畫》等作品專著。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號