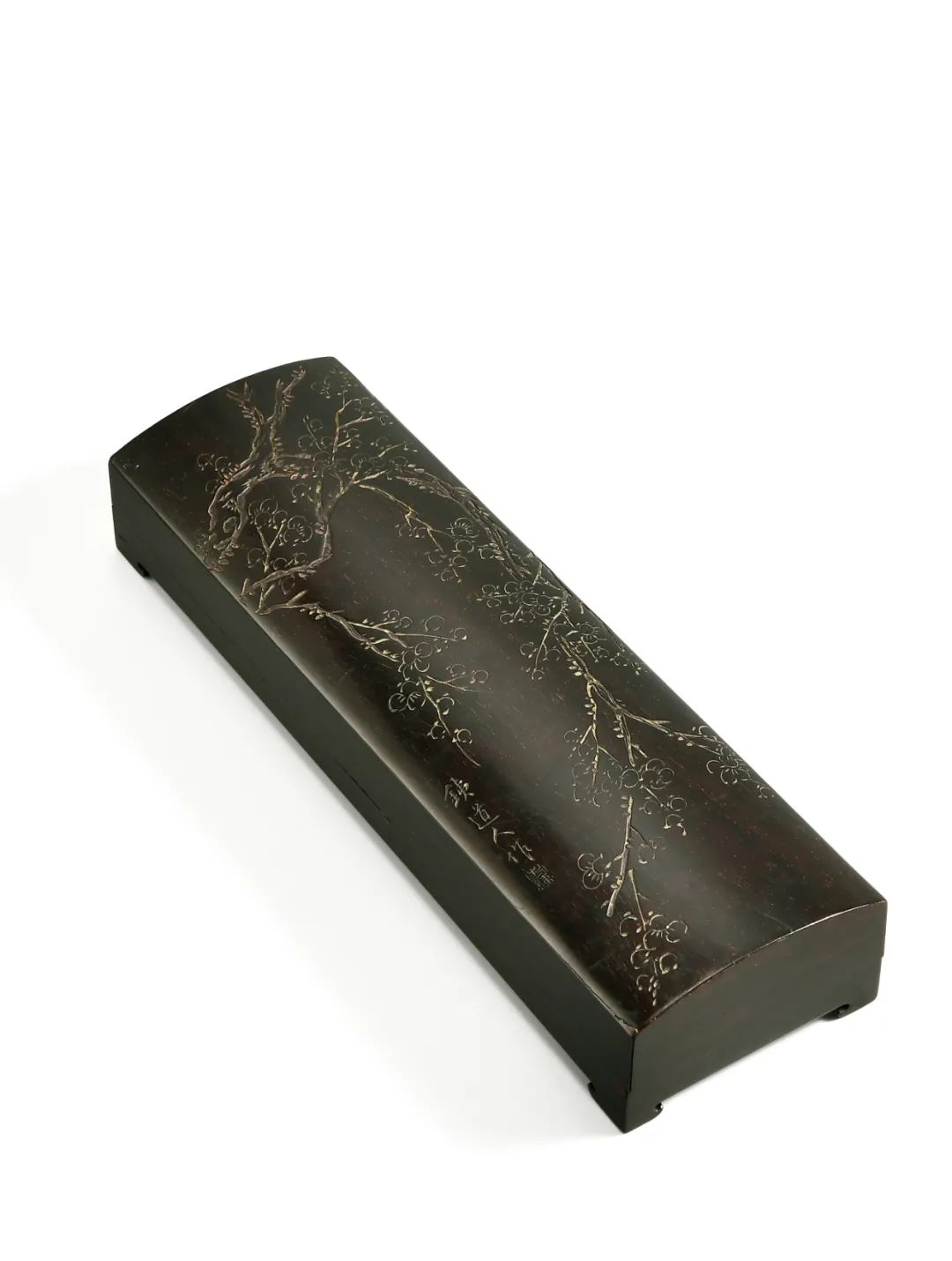

949 筆筒為紫檀旋剖而就,口沿微敞,下承三足,線條流暢美觀,為明清時期筆筒的經典造型。筆筒打磨規整,上以百寶嵌的藝術手法通景裝飾花蝶、詩文,紋飾以瑪瑙、白玉、綠松石、漆等材質雕琢而成。一株老梅虬枝錯節,上點綴白梅片片,后生出一枝茶花,嬌而不艷,樸雅可愛,花瓣疊壓有序,刀工利落,極見功力。轉景之處設怪石修竹,構圖巧妙,頗具畫意。圖案之間,以嵌銀絲工藝書詩文三組,分別為:“窗戶景蕭森,空階凝翠陰。不緣冰雪里,誰識歲寒心”。“清淺溪橋水,徑長籬外枝。這些風骨異,瘦盡古今詩”,“周柱制”(取自宋代詩人程瑞《詠梅》)。“雪色留殘臘,香風動早春”。詩文均為篆書寫就,章法、結體兼具。周柱,又名翥,明嘉靖年間江蘇人,生卒不詳,以其首創百寶嵌聞名,擅珠寶鑲嵌工藝,以金銀、寶石、珍珠、珊瑚、瑪瑙、象牙、蜜蠟、沉香、漆等雕成山水人物、樹木樓臺。其工藝嵌料多樣、藝技繁復、縟而不俗,因此時人遵奉其作為“周制”。吳騫撰《尖陽業筆》卷五記:“明世宗時,有周柱善鑲嵌奩匣,精妙絕倫,時稱周嵌。”《尖陽業筆》中亦提到,周柱為明嘉靖年間宰相嚴嵩所資助,其作品皆為權貴宮廷所擁,極為珍罕。又錢泳《履園叢話》曰:“周制之法,惟揚州有之。明末有周姓者始創此法,故名周制。……五色陸離,難以形容,真古來未有之奇玩也。”此件紫檀百寶嵌筆筒工美質佳,匠心獨運,置之案頭頓生古雅清韻,實為難得。筆筒以紫檀木制成,質地堅實,木紋細膩清晰,發色沉穩,幽光粼粼,極具美感。器形呈圓筒狀,口略撇,作花瓣形外翻,口沿外圈沿花瓣之形起線,延長至筒身。筒身直壁,平底無足。周身浮雕梅、蘭花卉圖案,枝葉舒展,層次分明,細節豐富,古以來,紫檀良材之自然紋理外現,集實用性與藝術性于一身,遠超其實用功能性,此筆筒承載了歷史的精神文化信息,乃中國古代文明之縮影,蘊含著豐厚的文化內涵,此件筆筒琢磨圓潤,是為紫檀木刻之佳作。山子上銘文豐富,有“巖璞”、“米家寶”、“蘇仙米顛”等篆刻印文,有宋詩曰:“千年巖璞斬新硎,一片琳腴截紫青”,用以形容端石之美者。此件太湖石山子正如詩中之“巖璞”,遍布蘇軾、米芾等名家印跡,篆文章法得當,點畫考究,可謂是宋式雅致與滬上篆刻名師的時空碰撞。

949 筆筒為紫檀旋剖而就,口沿微敞,下承三足,線條流暢美觀,為明清時期筆筒的經典造型。筆筒打磨規整,上以百寶嵌的藝術手法通景裝飾花蝶、詩文,紋飾以瑪瑙、白玉、綠松石、漆等材質雕琢而成。一株老梅虬枝錯節,上點綴白梅片片,后生出一枝茶花,嬌而不艷,樸雅可愛,花瓣疊壓有序,刀工利落,極見功力。轉景之處設怪石修竹,構圖巧妙,頗具畫意。圖案之間,以嵌銀絲工藝書詩文三組,分別為:“窗戶景蕭森,空階凝翠陰。不緣冰雪里,誰識歲寒心”。“清淺溪橋水,徑長籬外枝。這些風骨異,瘦盡古今詩”,“周柱制”(取自宋代詩人程瑞《詠梅》)。“雪色留殘臘,香風動早春”。詩文均為篆書寫就,章法、結體兼具。周柱,又名翥,明嘉靖年間江蘇人,生卒不詳,以其首創百寶嵌聞名,擅珠寶鑲嵌工藝,以金銀、寶石、珍珠、珊瑚、瑪瑙、象牙、蜜蠟、沉香、漆等雕成山水人物、樹木樓臺。其工藝嵌料多樣、藝技繁復、縟而不俗,因此時人遵奉其作為“周制”。吳騫撰《尖陽業筆》卷五記:“明世宗時,有周柱善鑲嵌奩匣,精妙絕倫,時稱周嵌。”《尖陽業筆》中亦提到,周柱為明嘉靖年間宰相嚴嵩所資助,其作品皆為權貴宮廷所擁,極為珍罕。又錢泳《履園叢話》曰:“周制之法,惟揚州有之。明末有周姓者始創此法,故名周制。……五色陸離,難以形容,真古來未有之奇玩也。”此件紫檀百寶嵌筆筒工美質佳,匠心獨運,置之案頭頓生古雅清韻,實為難得。筆筒以紫檀木制成,質地堅實,木紋細膩清晰,發色沉穩,幽光粼粼,極具美感。器形呈圓筒狀,口略撇,作花瓣形外翻,口沿外圈沿花瓣之形起線,延長至筒身。筒身直壁,平底無足。周身浮雕梅、蘭花卉圖案,枝葉舒展,層次分明,細節豐富,古以來,紫檀良材之自然紋理外現,集實用性與藝術性于一身,遠超其實用功能性,此筆筒承載了歷史的精神文化信息,乃中國古代文明之縮影,蘊含著豐厚的文化內涵,此件筆筒琢磨圓潤,是為紫檀木刻之佳作。山子上銘文豐富,有“巖璞”、“米家寶”、“蘇仙米顛”等篆刻印文,有宋詩曰:“千年巖璞斬新硎,一片琳腴截紫青”,用以形容端石之美者。此件太湖石山子正如詩中之“巖璞”,遍布蘇軾、米芾等名家印跡,篆文章法得當,點畫考究,可謂是宋式雅致與滬上篆刻名師的時空碰撞。此件太湖石為鄧散木先生舊藏,得自其上海寓所,為其家中種植蒲草所用,來源可靠。其上有“米家寶”、“巖璞”等多處鈐印。

鄧散木(1898-1963),現代書法、篆刻家,中國書法研究社社員。1898出生于上海。原名菊初,字散木,別號蘆中人、無恙、糞翁等。1960年因動脈硬化,截去左腿,因此自署一足、夔。齋館名有廁簡樓,三長兩短齋(三長者,篆刻、作詩、書法;兩短者,繪畫、填詞,這是散木先生對自己藝術的評價)。實際上,他長于詩文、書刻,也能作畫。精于四體書,行草書集二王、張旭、懷素之長,旁參明末清初王覺斯、黃道周兩家。隸書曾遍臨漢碑。篆書初學《嶧山碑》,繼雜以鐘鼎款識,上溯殷商甲骨文。篆刻初學浙派,后師秦漢璽印。早年得李肅之先生發蒙,壯年又得趙古泥、蕭蛻庵兩位先生親授,藝事大進,又從封泥、古陶文、篆文中吸取營養,形成了自己章法多變,雄奇樸茂的風格。1931年至1949年之間,曾在江南一帶連開十二次展覽,藝壇矚目,有書壇的“江南祭酒”之稱,在藝壇上有“北齊(白石)南鄧”之譽。

他還十分熱心書法教育事業。舉辦講座,編印講義。著有8萬字的《篆刻學》一書,是他治印的經驗之談,有《書法百問》、《三長二短印存》、《廁簡樓編年印稿》、《雙散木詩詞選》等。1955年曾應北京人民出版社之邀擔任簡化字字模的書寫工作,還書寫了不少課本及各種普及讀物,學生字帖,包括《三體簡化字帖》、《簡化字楷體字帖》等,在書法的普及教育方面貢獻很大。另著有《歐陽結體三十六法》、《中國書法演變史》、《怎樣臨帖》、《草書寫法》等,但尤以《篆刻學》一書最為著名。

“小善卷”為天然黃太湖石稍作修治而就,石若云頭升舉,玲瓏秀潤,透、漏、瘦、皺齊備,彈子窩與云頭雨腳皆具。間有鐫銘文為“小善卷,玉山草堂藏”,又有“懷米山房”印。善卷之名出自宜興善卷洞,正如詞曰:“鴻濛鑿空。通沅瀣、茅峰三洞。云變幻、龍戲空高,尾墜吹天蝀”(楊玉銜《游宜興善卷洞》)。此石變化莫測,驚魂動魄,仿若游千年仙境。“玉山草堂”為此石藏家之堂名。據考,顧瑛(1310~1369) 元代文學家。一名阿瑛,又名德輝,字仲瑛。昆山(今屬江蘇)人。顧瑛家業豪富,筑有玉山草堂,當時遠近聞名,是詩人游宴聚會場所。吳克恭在《玉山草堂序》中云:“玉山草堂者昆山顧仲瑛氏為之讀書弦誦之所也。昆以山得名,而山有石如玉,故州志云玉山,仲瑛因是山之勢筑室以居之。結茅以代瓦,儉不至陋,華不踰侈。散植墅梅幽篁于其側,寒英夏陰,無不佳者以其合于巖,棲谷隱之制,故云草堂。”顧瑛常與楊維楨等詩酒唱和,風流豪爽。元朝末年,天下紛亂,他盡散家財,削發為在家僧,自稱金粟道人。著有《玉山璞稿》、《玉山逸稿》。懷米山房據考,為曹載奎(1782—1852)齋名。曹載奎字秋舫,系吳門富家,自幼嗜好金石文字,所藏殷周彝器逾百,精鑒賞、富收藏,與張廷濟交善。據傳,曹家住盤門外,筑有金石窩,專藏鼎彝盤尊等古器。又好大理石,壁間所陳山水人物鳥獸魚蟲皆具。曹載奎(秋舫)匯其所藏三代吉金器,成《懷米山房藏器目》書,內刊張廷濟、阮元、吳榮光、葉志詵、徐懋、曹載奎等名家序跋。綜上信息可知,此“小善卷”太湖石經由蘇州一帶名家收藏、遞藏,為著名文學家、金石學家所青睞,足見其兼具高古韻味與文人情調,是一件不可多得的賞玩佳器。顧瑛(1310~1369) ,元代文學家。一名阿瑛,又名德輝,字仲瑛。昆山(今屬江蘇)人。家業豪富,筑有玉山草堂,園池亭館36處,聲伎之盛,當時遠近聞名。輕財好客,廣集名士詩人,玉山草堂遂成詩人游宴聚會場所。于其祖塋處為身后修造生壙,名曰金粟冢。他不愿做官,常與楊維楨等詩酒唱和,風流豪爽。元朝末年,天下紛亂,他盡散家財,削發為在家僧,自稱金粟道人。《四庫全書總目提要》評顧阿瑛:“好事而能文,其所作不逮諸客而詞語流麗,亦時動人。”

六出花瓣形淺盤,盤心亦為同造型開光,直線星紋地錦滿鋪盤心,其上剔刻一株梅花,虬枝盤錯,花朵攢簇,俯仰向背,極見功力。盤內外壁均作六開光,內分別雕水仙、石榴花、荷花、菊花、牡丹等四時花卉,內外壁兩兩相映甚是可愛。此類主體紋飾搭配邊飾的裝飾方法不同于傳統滿飾雕漆的工藝,相較之更具畫面感,因此其陳設方向亦隨主體紋飾畫面而定,故宮博物院所藏多件清宮舊藏剔紅漆盤均采用此種裝飾手法,可為本件拍品提供參考依據。捧盒為紫檀琢就,分為上下兩部分,以子母口相接。盒蓋與盒身均為整塊料鑿就,器壁厚重,滿飾雕工,奢侈華麗。紋飾為減地浮雕玉璧繩紋,正中心雕一乳釘紋玉璧,四周仿雕玉螭龍,分布至捧盒口沿,其間起繩紋穿璧而過,繩結盤繞,雕工精湛。繩結紋起源于新石器時期的陶器,先秦青銅器裝飾亦多有采用,清代博古之風盛行,玉器、木器、銅器等風格溯古,因此玉璧、繩紋是其常見的裝飾元素。盒內打磨為素面,僅在蓋內鐫“天恩八旬”印文。天恩八旬是乾隆皇帝御用寶璽印文,寓意皇帝八旬高壽乃天恩所賜。乾隆皇帝曾云:“予幸壽登八秩,身體康健,可符中祀親祭一周之愿。茲仲春朝日,躬祀成,仰荷天恩,洵為獨厚。”因此著做作“天恩八旬之寶”,另有清代緙絲弘歷書墨云室記字卷中亦有緙絲“天恩八旬”朱文印,可資比較。竹林七賢是竹雕筆筒、香筒常見的題材,多為表現魏晉名士嵇康、阮籍、山濤、向秀、劉伶、王戎、阮咸在竹林間宴飲、文會的場景。(同類筆筒可參《竹緣匠心——明清嘉定竹刻精品》,2018年,122頁)此件竹筆筒口沿平切,直腹微微束腰,下承三足。采用高浮雕、淺浮雕、鏤雕相結合的手法,通景雕刻七高士游戲林間的景象,圖案分近景、中景、遠景,最遠處施透雕竹林,自上而下垂修竹數桿,更有童子攀竹玩耍。中景山石嵯峨,間生虬松,松枝垂石而下,松針致密、清晰,極見刀工,樹石之間祥云籠罩,瑞靄氤氳穿樹而過。山間七高士或觀書、或對弈、或飲酒高談闊論。近景山石環抱,樹木叢生,以刀代筆仿繪畫之皴法。此筆筒雕刻精湛,刀法老道,堪稱佳品。

著錄:金西厓著、王世襄整理,《刻竹小言》,人民美術出版社,1992年,編號10。本品著錄金西厓《刻竹小言》中,為編號十:“拱北楷書,陰文,又畫葫蘆,淺刻陰文,贈袁巽初”。扇骨竹制十四檔,方頭寬骨,大骨側面打磨為弧形,頗為美觀。扇骨兩側皆施雕刻,一側刻詩文:”催花已奪唐宮巧,留得寒香送舊年。除夕山齋深雪里,牡丹梅菊各爭妍。""及""北樓書西厓刻""款。另一側刻畫瓜架葫蘆,走刀流暢,粗細自如,書""餐菊樓主者子易”及”子易”鈐印。扇面正反面書畫作者為畫家王獅子,張大千弟子。北樓先生即金紹城(1878-1926),一名金城,號北樓,金西厓兄長,為清末民初畫壇閃耀的巨星,故此扇為兄弟二人合作,十分難得。餐菊樓主為方洛,字子易,別署餐菊廬主人,安徽桐城人。精詩及古文學,尤工畫。民國成立后,歷任知事、警務高等顧問等職。受贈人袁巽初,名思永,湖南人,故清兩廣總督袁樹勛之子,清末任督練公所總參議。蔣介石赴日留學時,曾受其試,故對袁自稱弟子。筆筒取修竹一截,上下施以砣磨為筆筒口沿及底足,造型修直,尺寸較大,恰為制筆筒優良竹材。此件筆筒色澤均勻,包漿完整,通體雕工。以高浮雕與淺浮雕相結合的手法通景裝飾村鎮集市圖案,畫面熱鬧、繁華,清晰的刻畫出文化交流、民俗活動的場景。細觀紋飾,前景有漁翁垂釣、小橋流水,商賈荷擔徐行,遠處柳蔭下兩人臨井取水,一側有轎夫抬轎穿過人群;中景刻畫極為精彩,有屋舍數座,東側為茅草閣樓,樓上一女子隔窗探望,西側歇山建筑內兩人執帚打掃,正北一南面歇山重檐建筑,臺基高筑,廊下高掛大紅燈籠,正中坐一戴官帽長者,身前桌案置香燭貢品,以建筑為中心,刻人物數組,三五成群,人頭攢動。遠景為柴扉小院,一高士攜琴前往,童子啟門迎接,院內屋舍掩映,富有進深感。筆筒頂部鐫刻“村莊鎮集圖,康田時監鐫”行書落款,字體清秀,刀口爽利。明清之際,文人崇尚天然之趣,喜以自然形象制作文房器,于簡約中彰顯雅興,并蔚為一時風尚,樹瘤形筆筒即是受此影響而制作的文房賞玩用品。此筆筒取材自黃花梨木,包漿溫潤,體形厚實,外壁凸飾癭瘤,溝槽交錯,構思巧妙。作者取意自然而加以人工烘托雕刻而成,是文人趣味的體現,如同置老樹槎根于案頭,宛若天成,極其難得。孔雀石,自青銅器時代便開始使用,是一種古老的天然玉石,因其含銅量高,故呈綠色或暗綠色,古代亦稱為“綠青”、“石綠”或“青瑯玕”。據《本草綱木》載:“石錄生銅坑內,乃銅之祖氣也,銅得紫陽之氣而綠,綠久則成石,謂之石綠。”孔雀石因其顏色和它特有的花紋猶如孔雀斑斕的尾羽,故而得名,也因此尤為珍貴。此擺件以孔雀石原礦隨形而制,微露幽綠,渾然天成。其上石紋起伏跌宕,若卷云連綿,似蒼崖百仞,靈動宛然,置于案頭,供石所賞,更添古雅蒼勁。山子石質細膩,撫之潤澤,叩之清音,可謂“真成入眼輕連璧”、“真成入耳輕連城”。整器修治巧妙,丘壑之間點撒彈子窩,峭拔陡勢,頗有云頭雨腳之姿,云勢升騰,忽逢兩側旁出奇峰,雅瘦秀逸,溝壑縱橫。山子與底座靠嵌合適,素面隨形木座配合嶙峋怪石,更添視覺美感。紫檀盒長方,形似長瓦,一端略薄,一端較厚,底部起四板足。器身子母口,蓋上雕刻梅花。花枝姿態各異,上發、下垂、橫倚、回折,彎曲如龍、遒勁似箭、仰似盤弓、垂如蒲柳。花瓣點染,布局錯落有致,似有暗香浮動,氣韻悠長。銘:“鐵道人作”。印:“老(白),鐵(白)”。蓋盒為文物商店舊藏,附三處舊標簽。可見為文物商店舊藏。吳越(1858~?),名國泰,字鐵珊,號鐵道人。安徽當涂人。善花鳥人物山水,工書法。有《大楷文昌帝君百字銘》、《篆字千字文》等。鎮紙是文房活動中重要的工具,其前身可追溯至先秦時期的席鎮,明清時期高坐家具發展,席地坐姿不再成為主流,同時文人活動盛行,鎮紙即成為兼具把玩功能與實用功能的佳器。此件金蟾鎮取材自天然奇木,盤根錯節,意趣橫生,且包漿老道,為日久把玩所得,文房小品隨天然材質形而作者頗多,往往追求其妙在似與不似之間,此鎮深得文房雅韻,底部鐫刻“九天易慶,子祥”篆書款,或為張熊手筆,款識為此件金蟾鎮的收藏提供了較為明晰的序列。張熊(1803—1886),字壽甫,號子祥,別署鴛湖外史、鴛湖畫隱、鴛湖老人等。秀水((今浙江嘉興)人。工花卉,古媚如王武,縱逸似周之冕,兼作山水人物。書宗黃山谷,間寫隸書,樸茂入古,亦能篆刻、填詞。收藏金石書畫甚富。與任熊、朱熊時稱“滬上三熊”。展覽:竹緣匠心—明清嘉定竹刻珍藏展,嘉定竹刻博物館,2018年,編號1038出版:《竹緣匠心—明清嘉定竹刻珍藏展》,上海書畫出版社,編號1038,頁221本品取大塊竹根圓雕而成,和合二仙面相寬額豐頰,二仙手持如意,斜坐于巖石之上,瞇眼含笑。形象刻畫傳神,情景生動,畫面洋溢愉悅和諧氣氛。皮克呈棗皮紅色,包漿沉厚,刀法縱逸流暢,布局精確,為難得的竹雕佳作。和合二仙在民間傳說中主婚姻和合,故也作和合二圣,是明清時期民間工藝非常流行的題材。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

949

949

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號