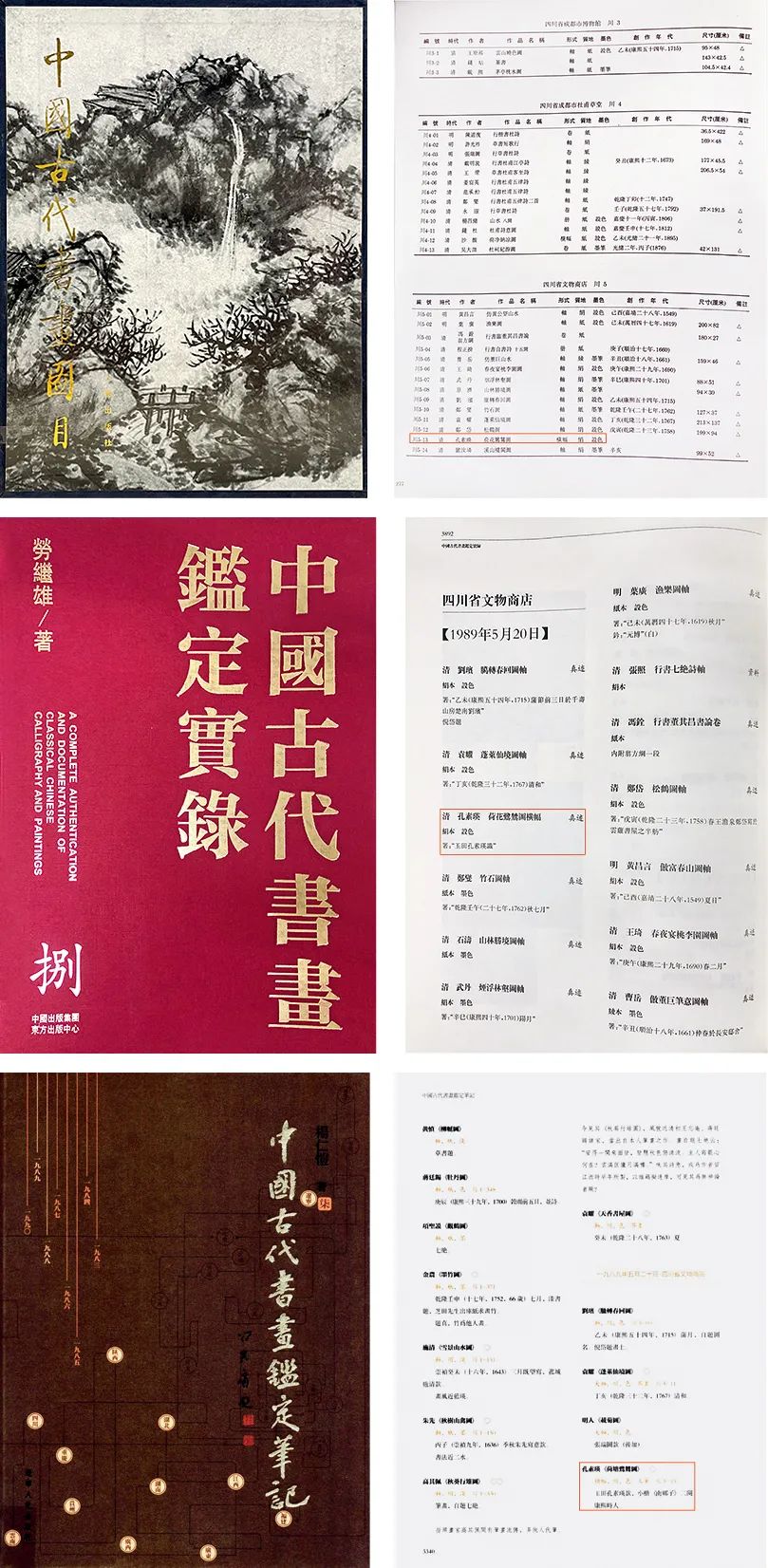

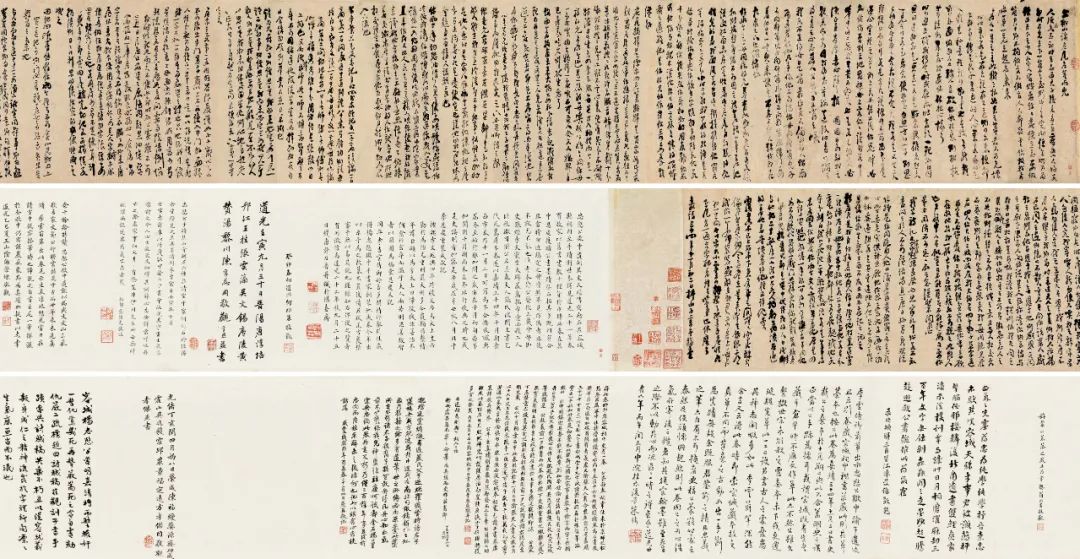

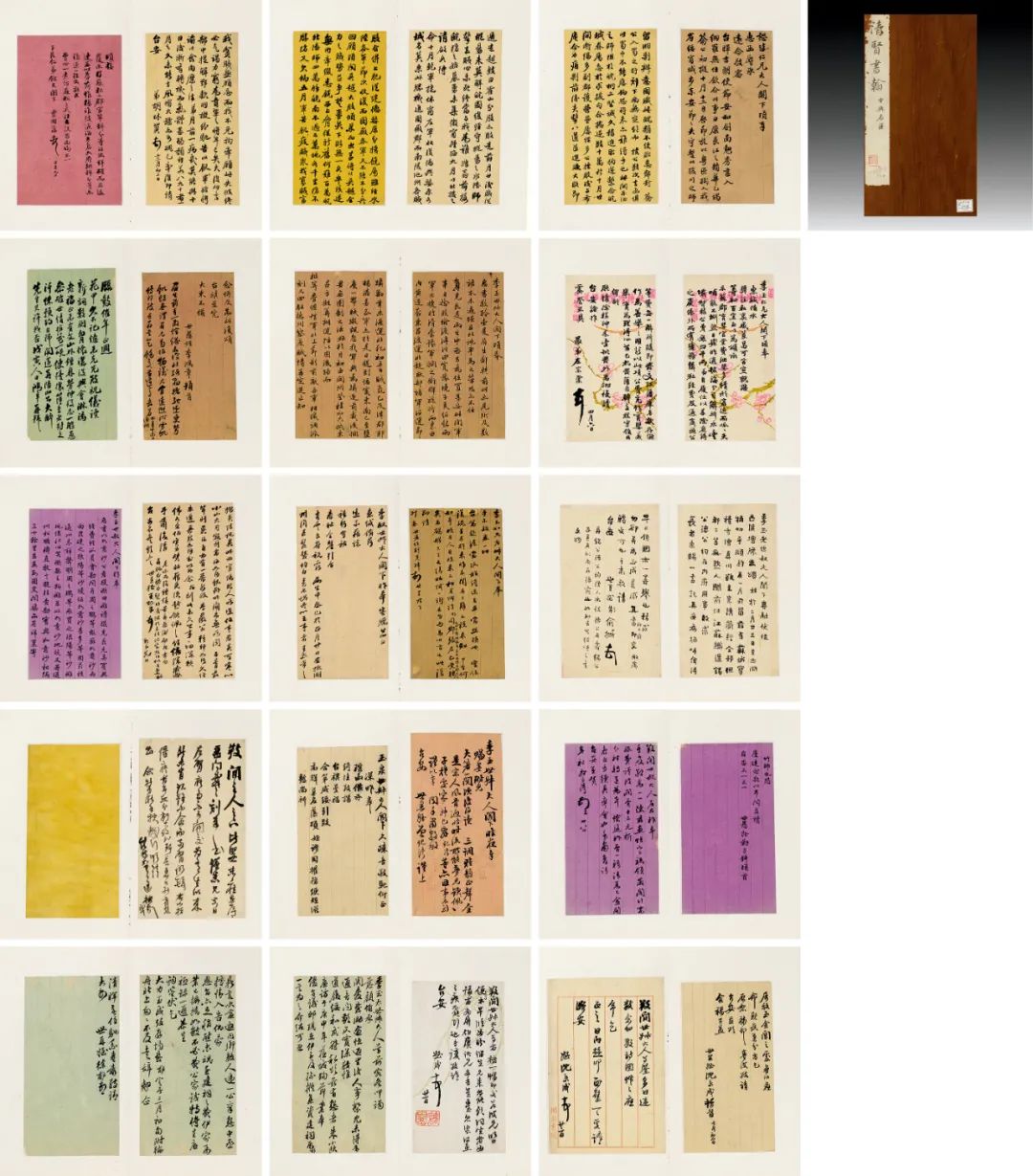

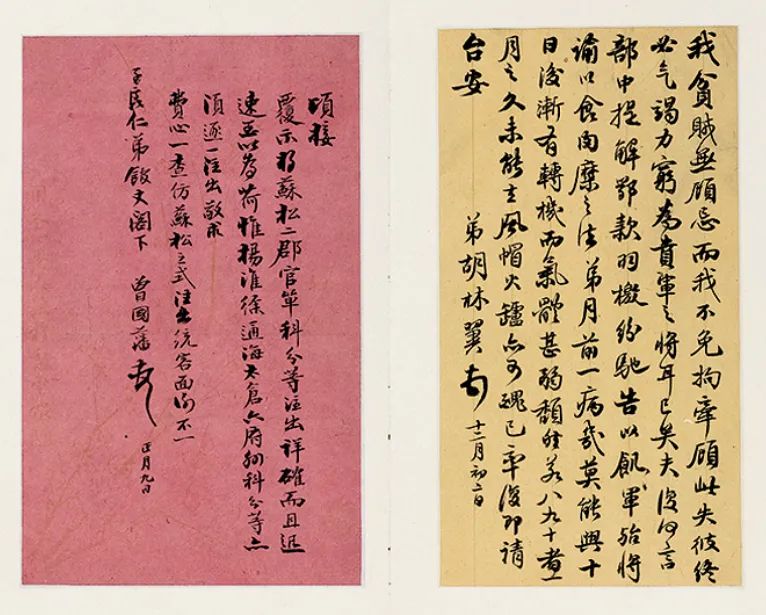

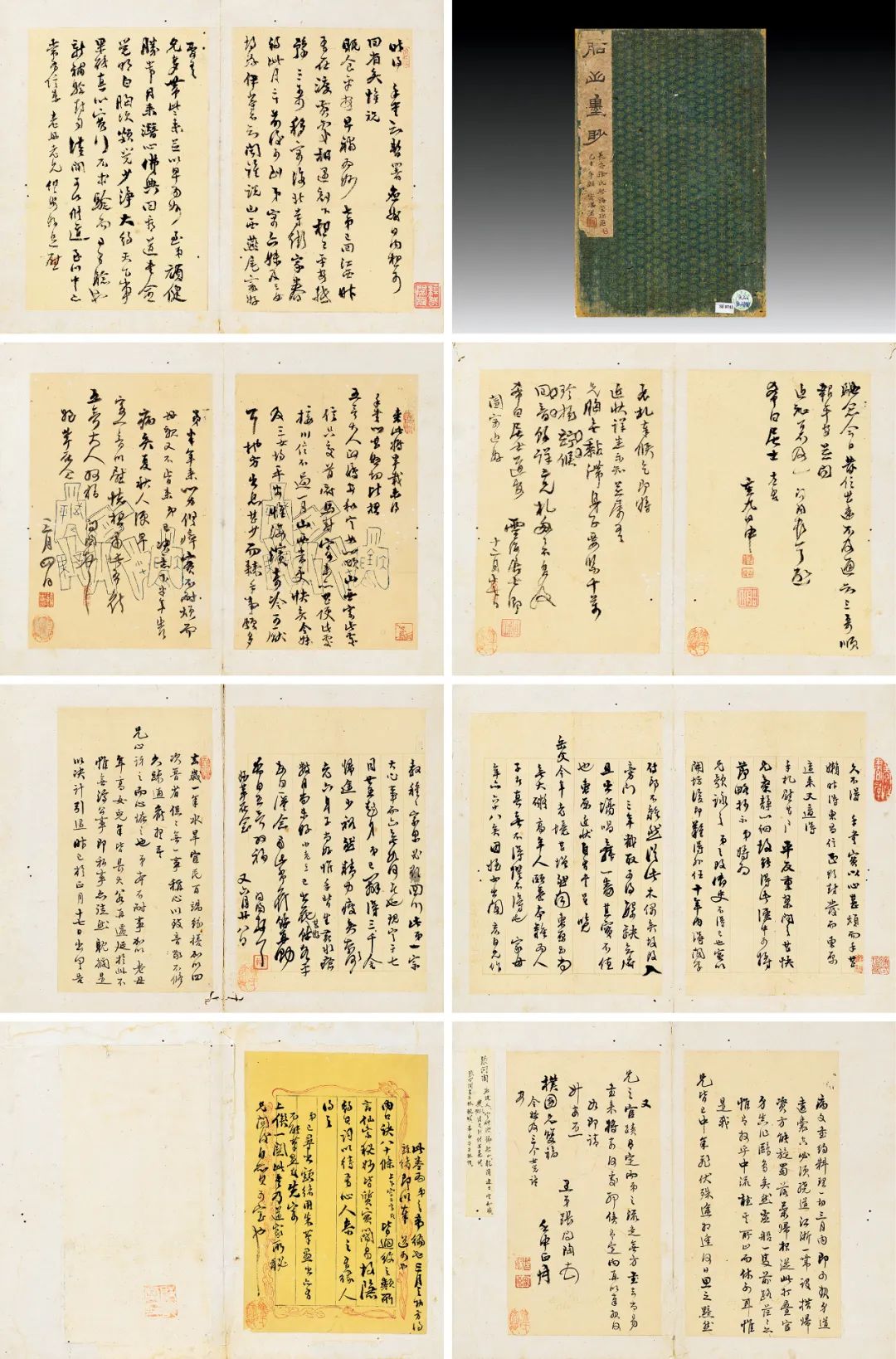

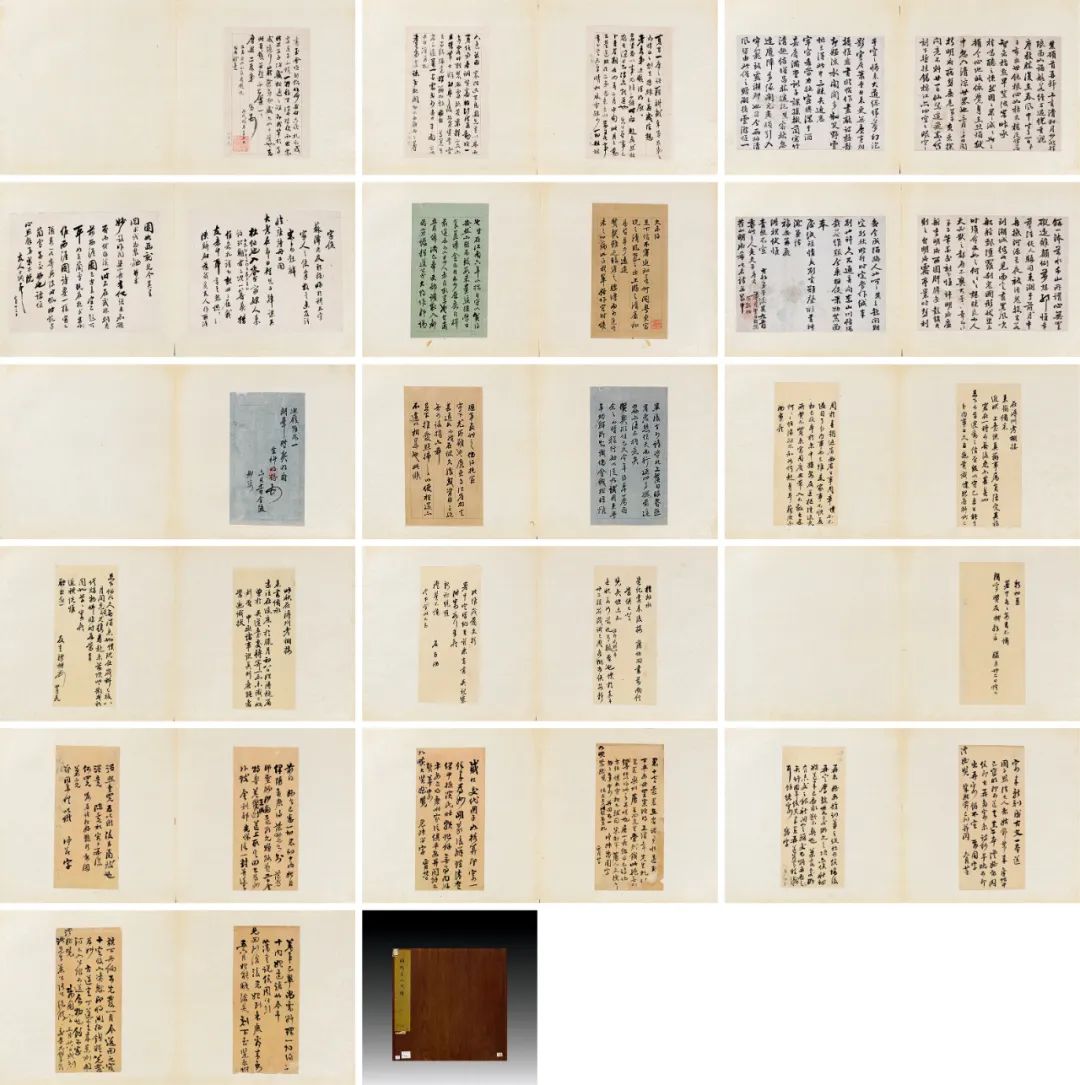

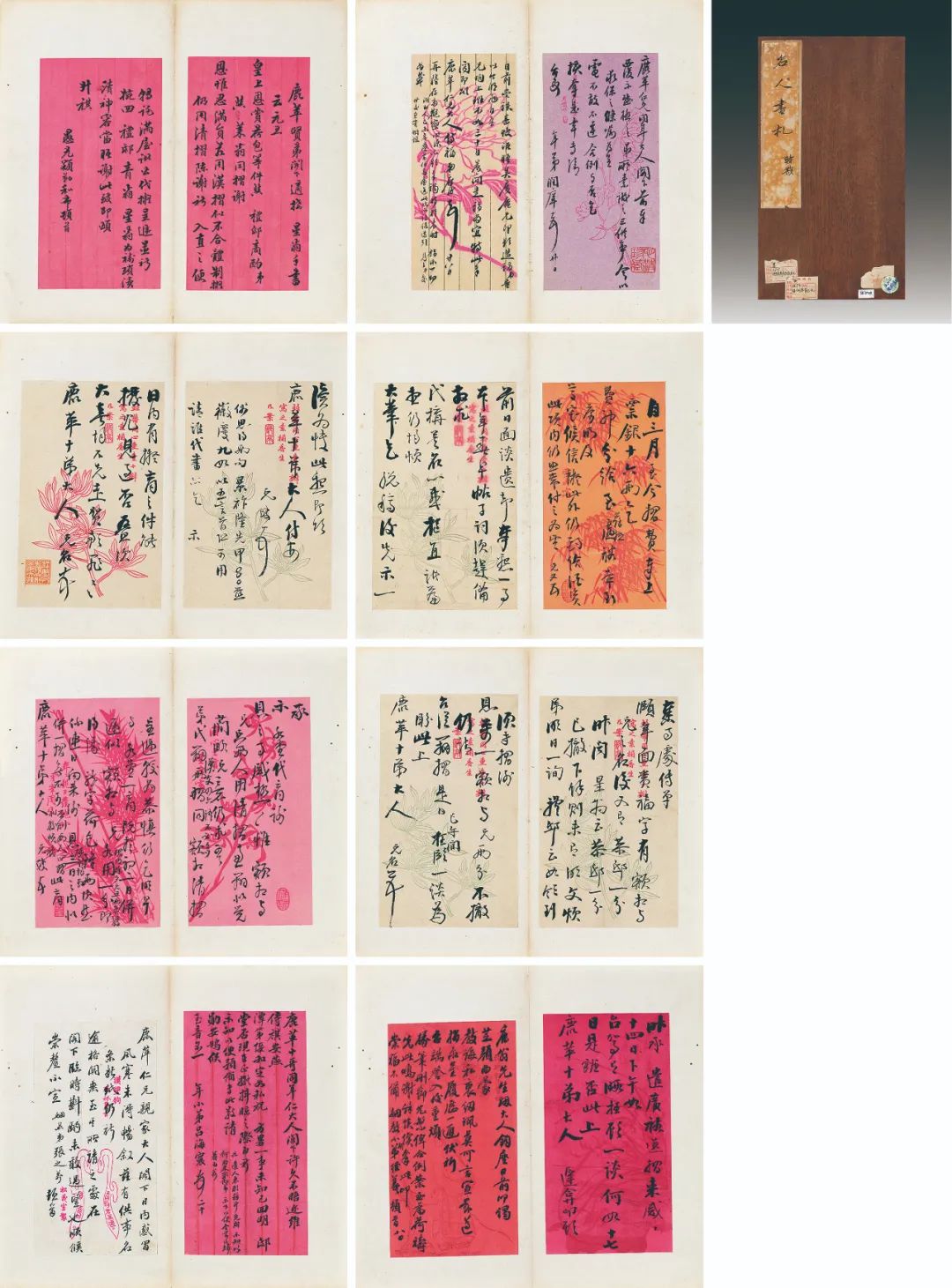

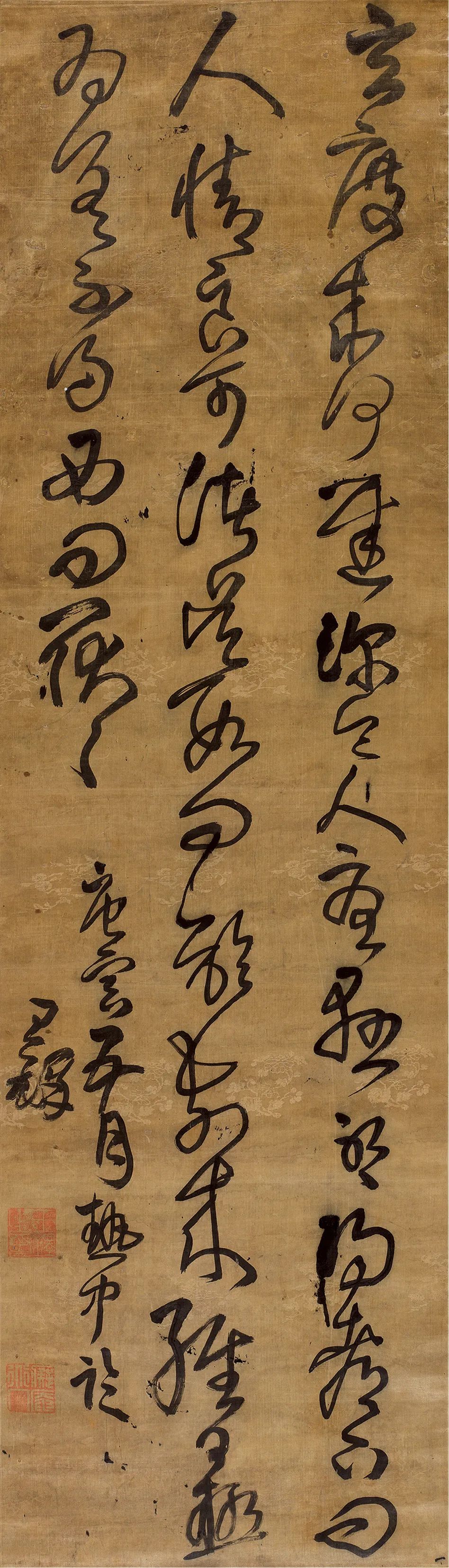

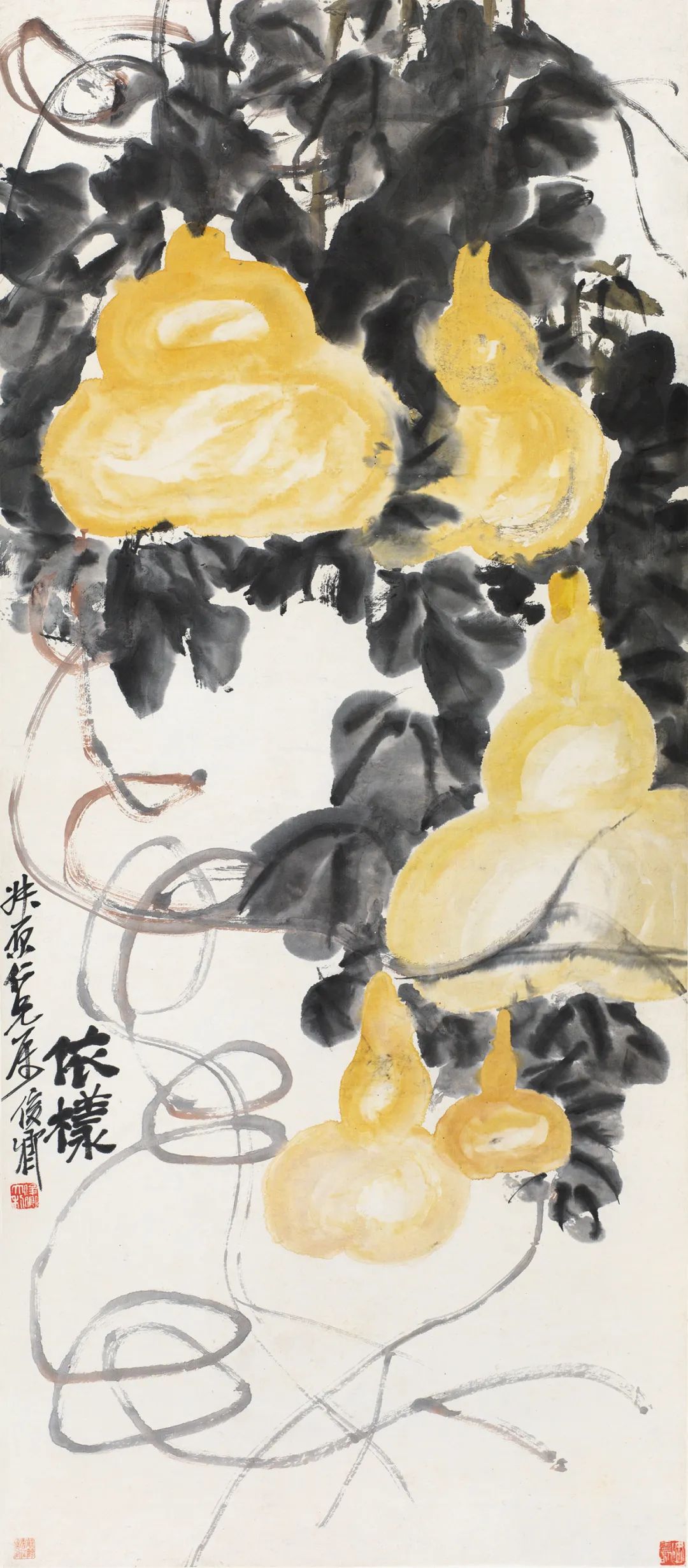

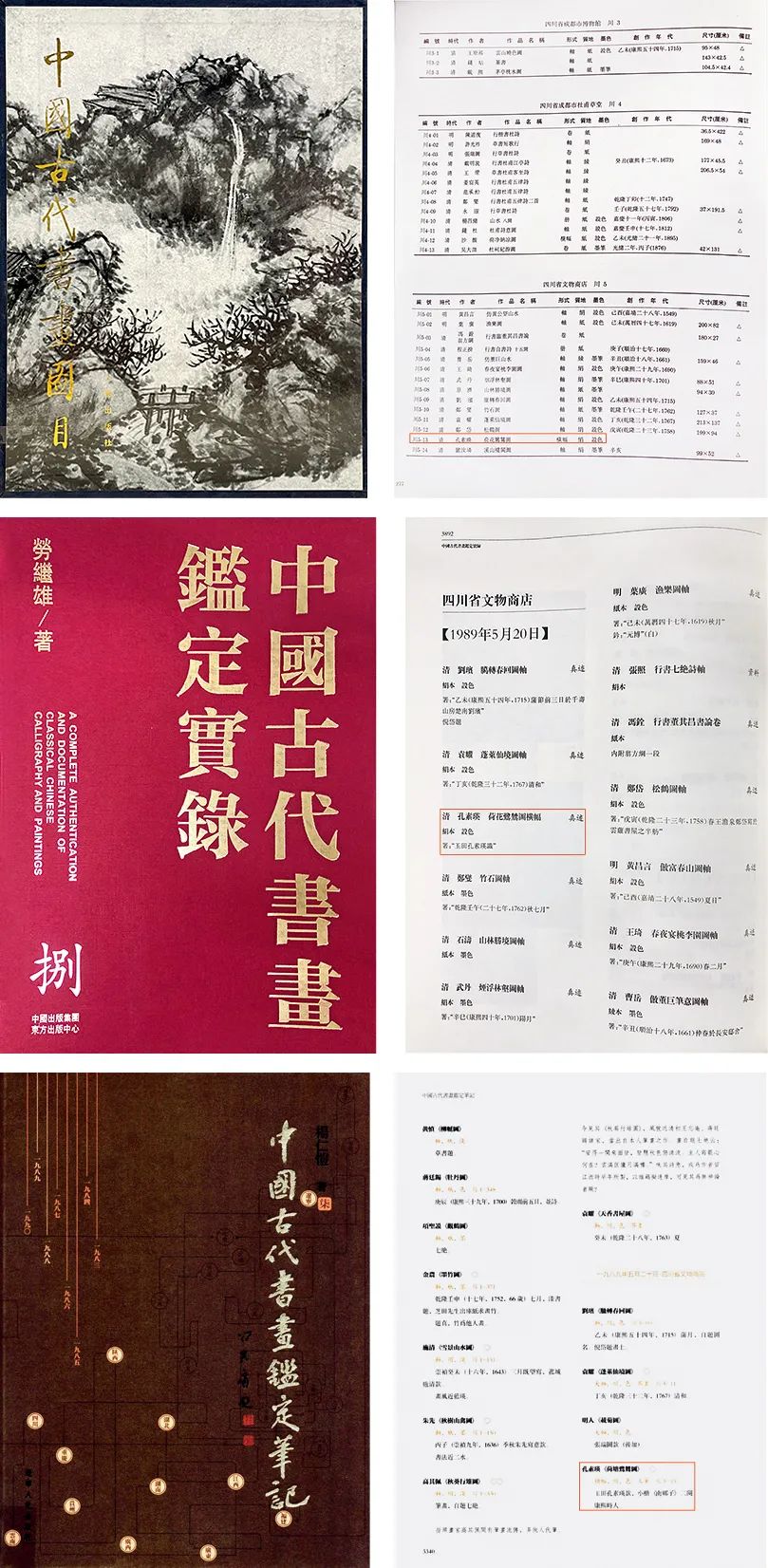

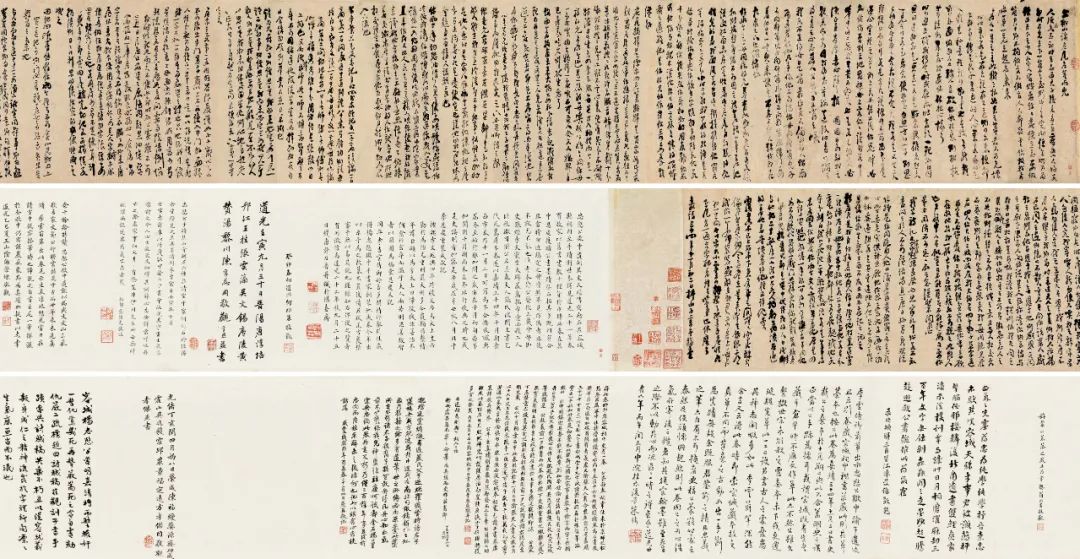

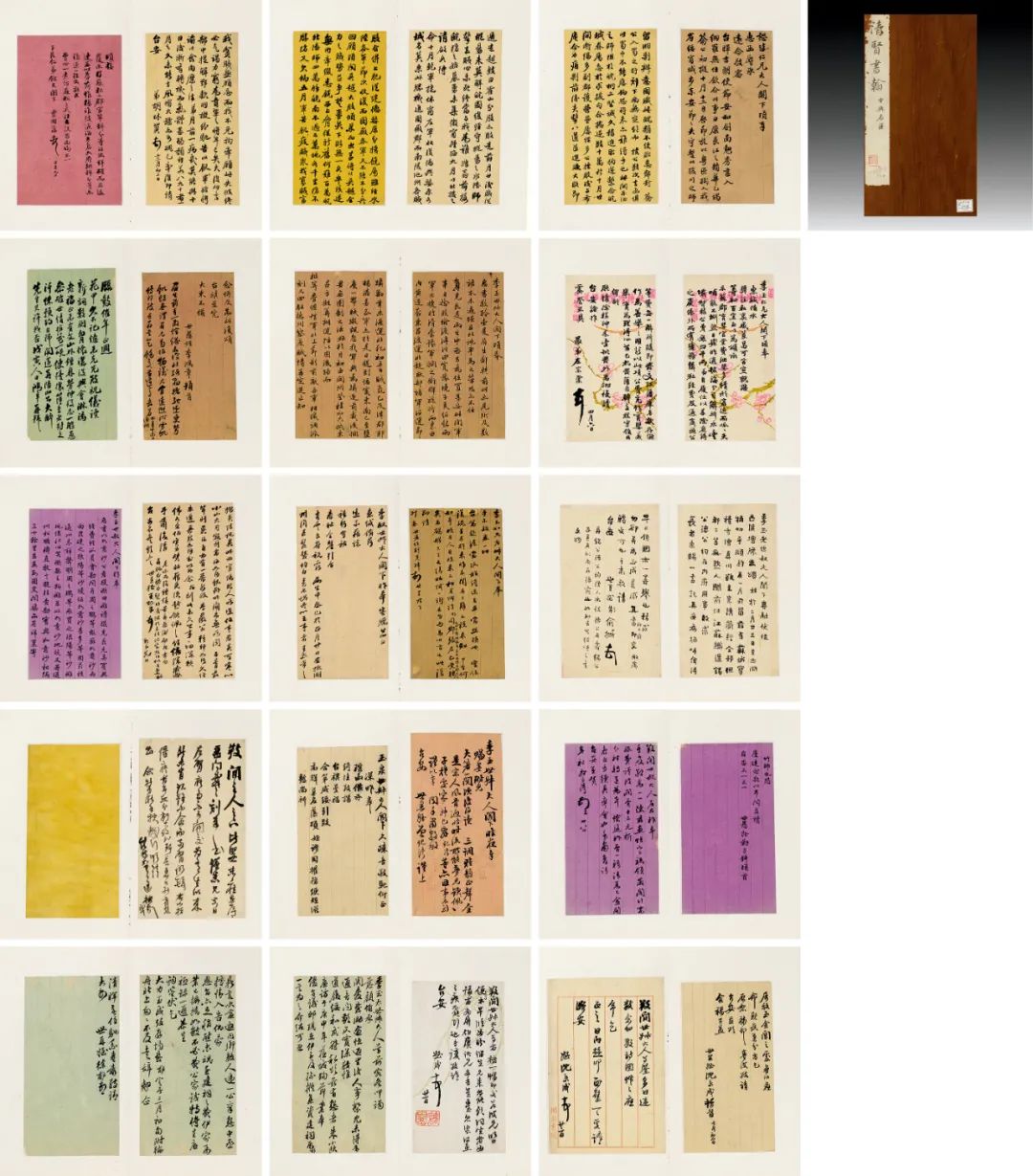

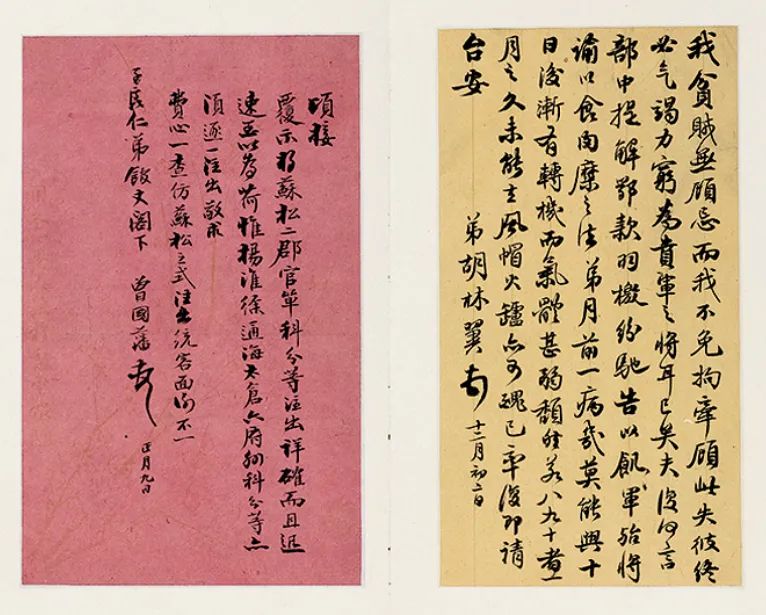

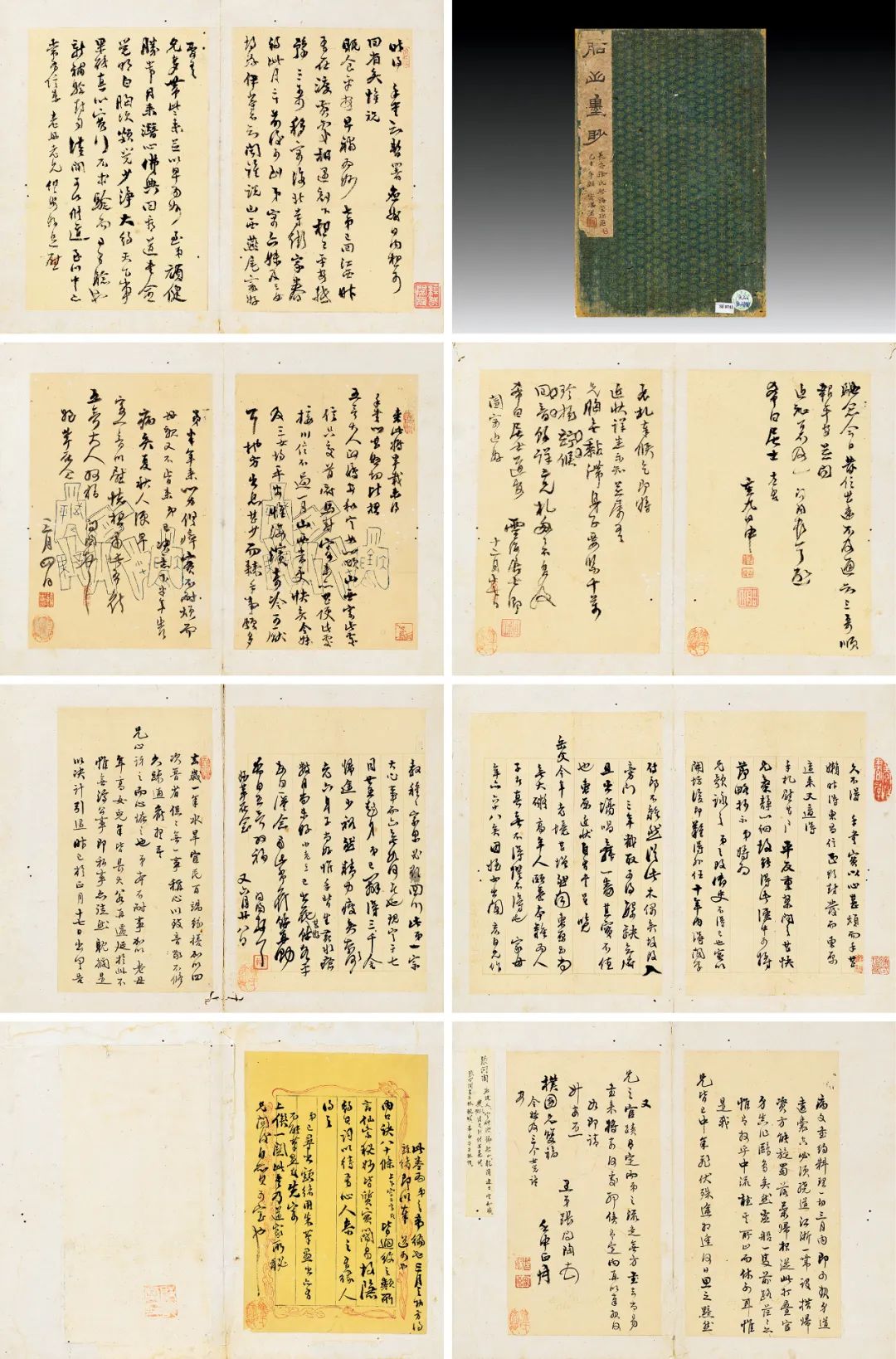

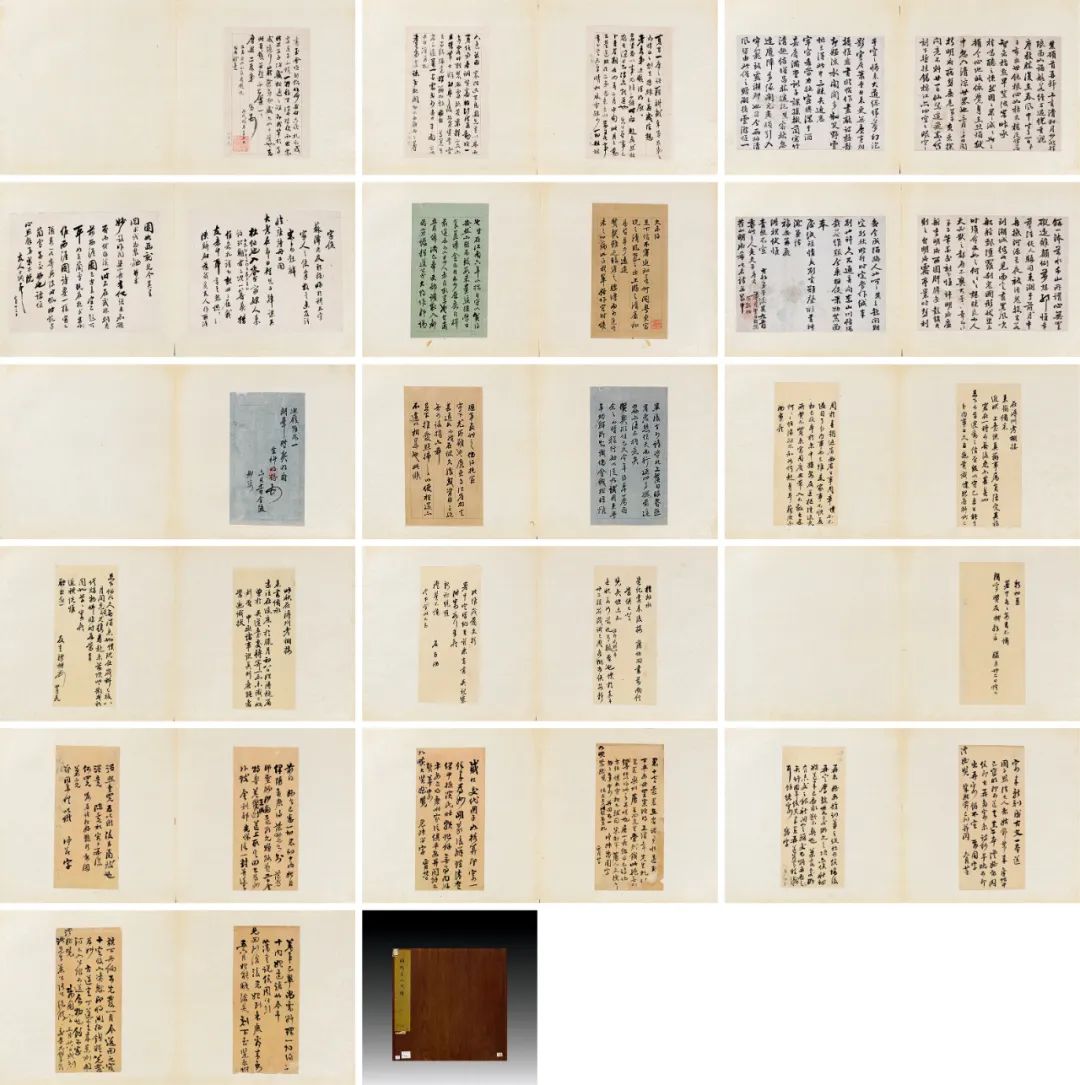

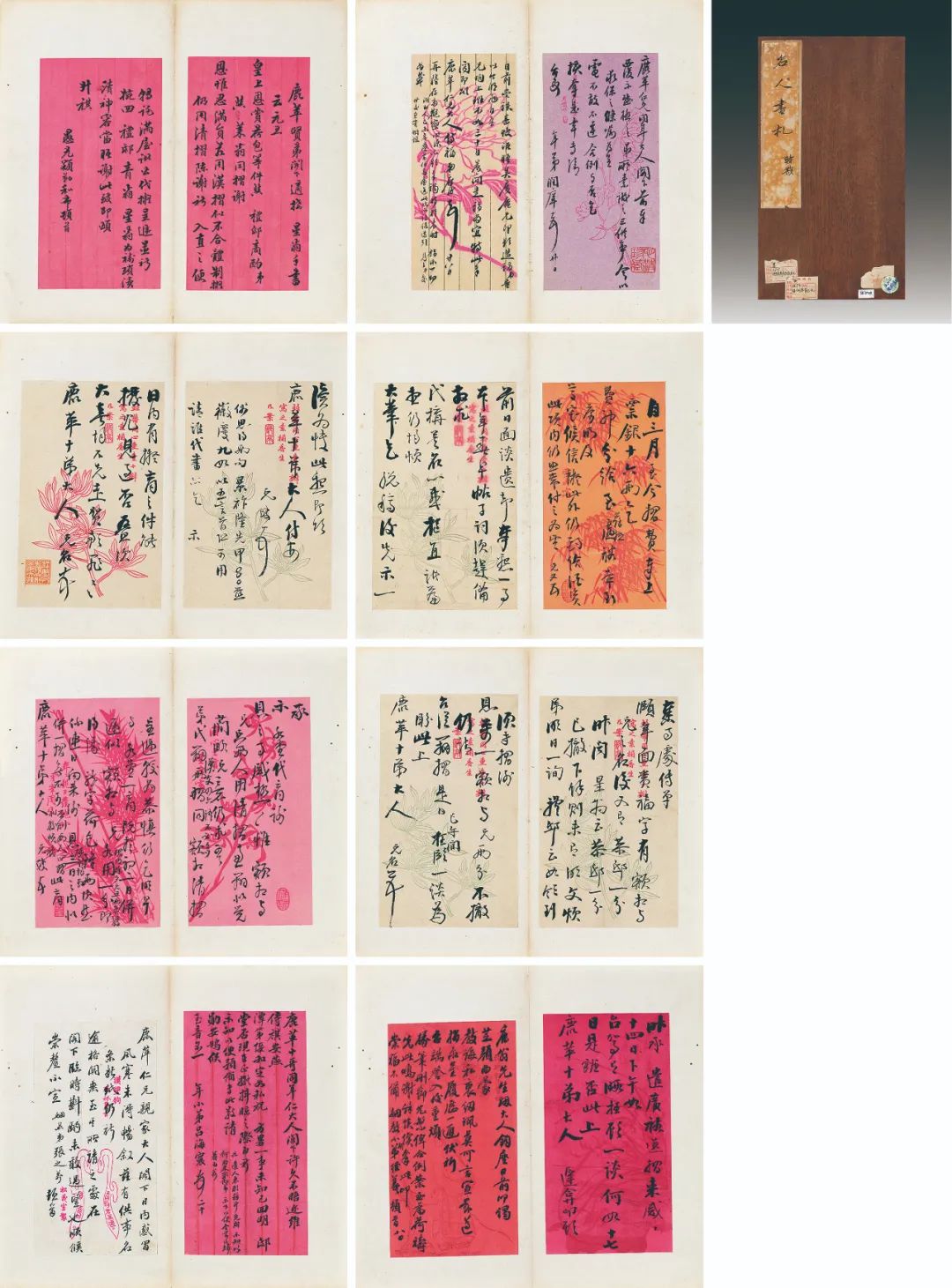

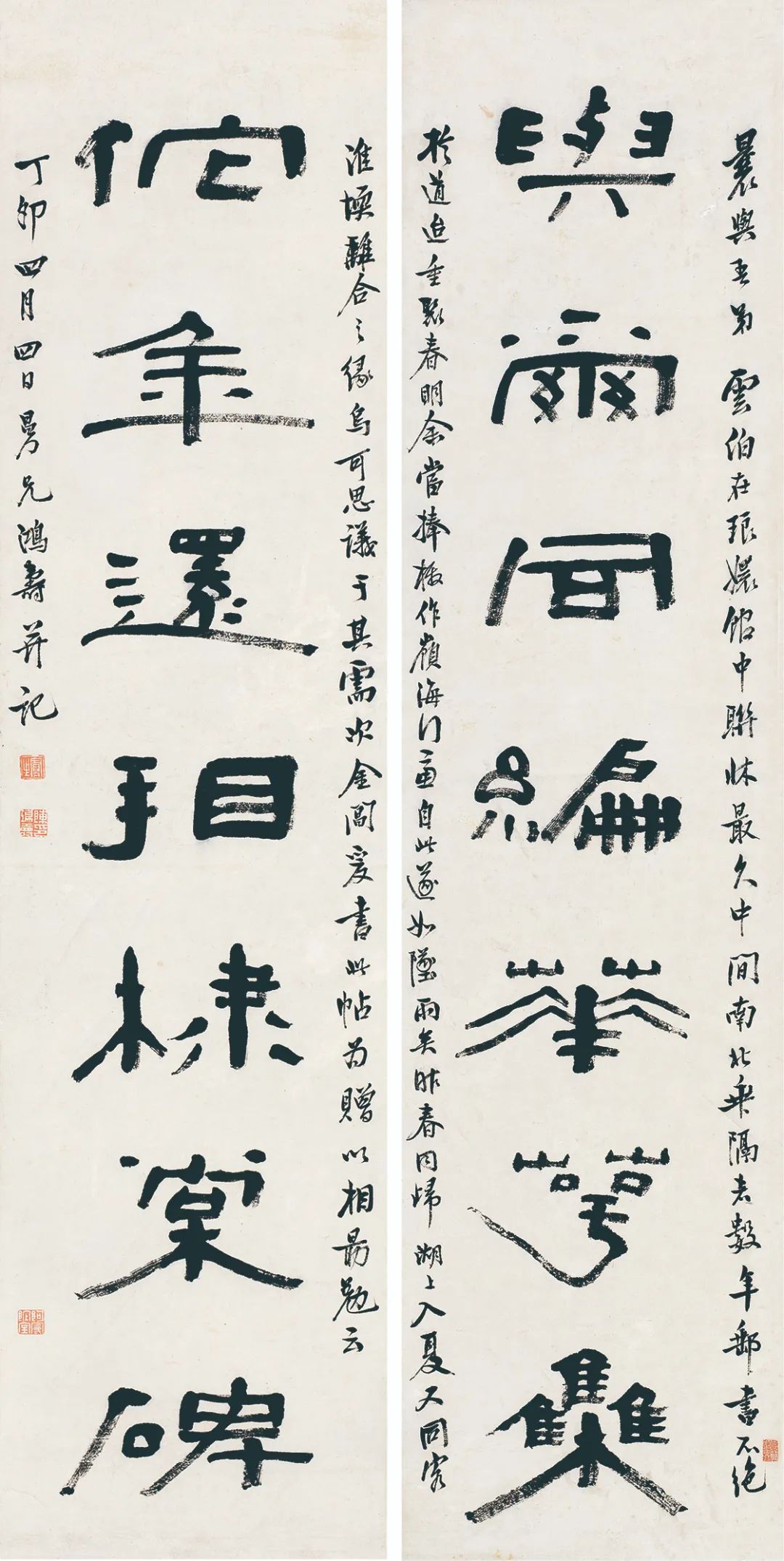

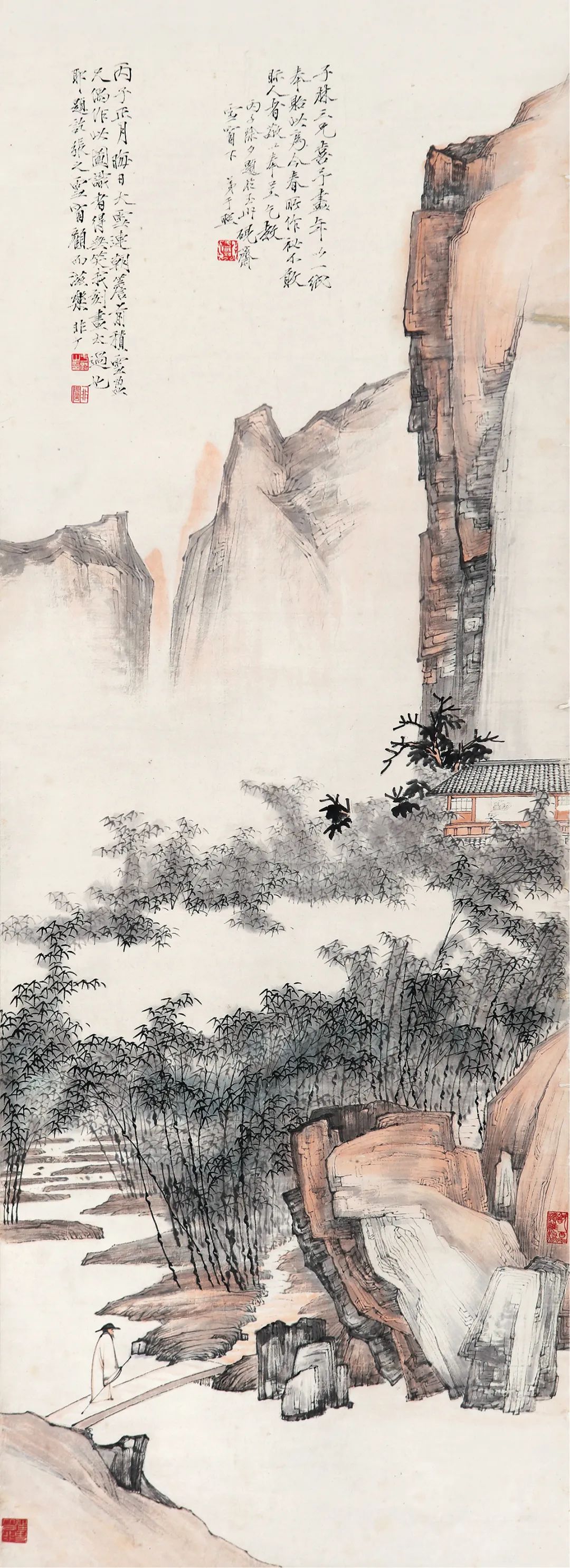

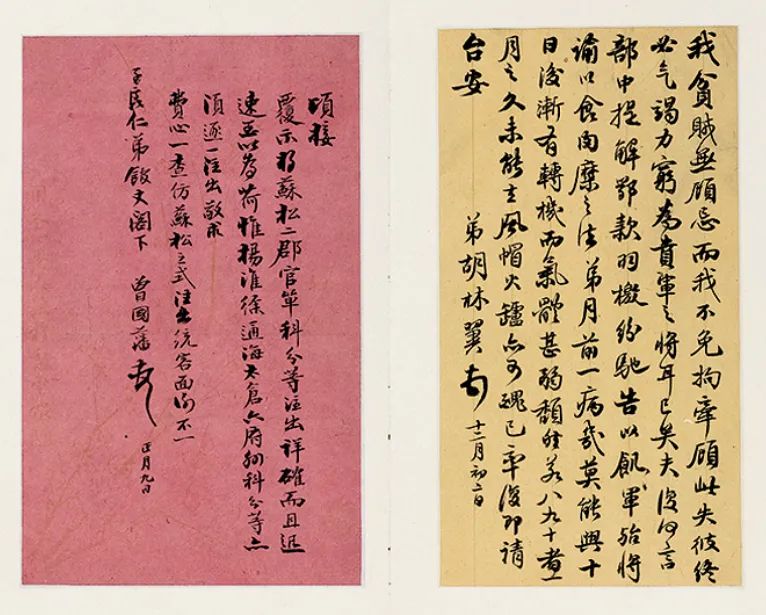

國營文物商店是我國特有的文物經營模式。縱觀其歷史發展脈絡,國營文物商店為國家征集和保護了大量文物,也曾為各級博物館提供了相當數量的藏品,并通過商業手段,滿足人民收藏和精神文化的需求。文物商店因為其特有的經營模式和選取標準,以及非常專業的甄選渠道,成為了眾多藏家心目中的心儀之處。本次中貿圣佳2021上海首屆拍賣會中國書畫暨古籍善本專場中,將呈獻一批源自國營文物商店的四十件珍品,誠邀各位藏家蒞臨現場,感受古物之美。著錄:1.《中國古代書畫圖目》(十七)第277頁,川5-13,文物出版社,1997年。2.《中國古代書畫鑒定實録》(八)第3892頁,東方出版中心,2011年。3.《中國古代書畫鑒定筆記》(七)第3340頁,遼寧人民出版社,2015年。說明:孔素瑛,字玉田,浙江桐鄉人。毓楷女,適嘉定金尚東。精小楷,書風端正流麗,得衛夫人筆意。工寫山水、人物、花鳥,有機趣。畫竣即題詩,自書之,時稱三絕。著《飛霞閣集》《蘭齋題畫詩跋》。楊繼盛書、何紹基、陳孚恩等題跋諭應尾、應箕兩兒書卷楊繼盛一生都極為重視家庭教育,著述涉及成人、女子、睦族等多方面的道德規范。嘉靖三十二年(1553),他上疏力劾嚴嵩“五奸十大罪”,遭誣陷下獄。臨刑前一天,他寫給妻子和兩個兒子兩封書信《楊忠愍傳家寶訓》,集中體現了他的家教思想。本拍品即為楊繼盛寫給兩個兒子的書信。書信中,要求兩個兒子包容有愛、和睦同宗、勤奮向學、勤儉治家。全文情深意切,真實地表現出他臨危不懼的氣概和披肝瀝膽的精神。此冊為“同光中興”之名臣書冊。中興四大名臣(曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞。一說曾國藩、左宗棠、胡林翼、彭玉麟。)此冊得其三。通信涉及軍事、地方事務。胡林翼信札為黃倬上款。左宗棠、李鴻章、俞樾、劉秉璋、勒方锜、曾紀澤、徐郙、沈秉成、吳云、王凱泰信札均為潘曾瑋上款。冊中收錄胡林翼致“恕皆仁兄大人”信。受信人恕皆仁兄為黃倬(清道光-光緒年間,19世紀),字樹階、恕階、恕皆。室名介園。湖南長沙府善化縣人,清道光二十年(1840)進士。官至吏部侍郎。著有《詩韻辨字略》,翰林院編修,大考升侍講,歷任侍讀學士、侍講學士,詹事府詹事,內閣學士,吏、禮、兵、刑、工各部侍郎。通信內容主要關于清軍與太平軍的戰況。如籥公(駱秉章)因“粵匪”攔截而入綏寧城,“以援川之師留湘”“意圖殲此丑類,不使貽患鄰封”。又提及多公(多隆阿)與李續宜部“合力痛剿、前后夾擊,八道并進”,接連大勝,此大勝。以及鮑軍捷休寧,左軍收復德興、婺源各城。同時也談到了眼下的困境,“皖北陸師四萬余,皖南不過三萬,地各千里。防不勝防。又欠餉五月,軍苦饑疲。"并感嘆道“賊眾我寡,賊富我貧,賊無顧忌而我不免拘牽,顧此失彼,終必氣竭力窮。”故心力交瘁,更于月前大病一場,“氣體甚弱,頹然若八、九十者。”根據胡林翼所描述的戰事情況,此信的撰寫時間應為1860年十二月初二。心力交瘁的胡林翼于次年去世。曾國藩致子民信。從通信內容看,子民應該為其下屬。通信內容主要是公務安排:“蘇、松二郡官單科分等注出詳確而且迅速,至以為荷。惟揚、淮、徐、通、海、太倉六府州科分等亦須逐一注出。敬求費心一查,仿蘇、松之式注出。”或為官員考核之用。左宗棠致季玉仁兄信。季玉為潘曾瑋(1818-1886),字寶臣,又字玉淦、季玉,吳縣(今蘇州)人。潘世恩之四子,蔭生,官太常博士、刑部郎中。太平軍攻克蘇州時,曾登英艦勸阻英人戈登軍變。精倚聲,其昆仲如曾沂、曾綬、曾瑩等均能詞。著有《自鏡齋文鈔》、《詩鈔》,詞有《玉淦詞》、《詠花詞》。此四月六日信中,主要談及育嬰堂經費,“育嬰官堂費絀,嬰多情形窘迫而呱呱失哺,能不惻然。”“日昨適值海分司解到永豐壩督轅公費銀四千兩。弟履任以來,除應得之廉俸外,所有鹽務緝私經費,及通商辦公等費,每一解到,隨即發交藩庫,另款存儲,作為善舉之用,茲以此項公費,充作育嬰義舉,實為理得心安。已札藩司轉交程守領用。”文襄操守,于此可見。冊收李鴻章信札兩通。一致“季玉世叔”,詳述戰況“初五日,賊氛已及津郡,郭楊潘善各軍亦于是日趕到,偪竄東南,已至鹽慶一帶。賊蹤飄忽,我軍與為躡逐,前截后攔,苦無圈制之法。侄于月初由開州登陸,初六抵東昌,方擬籌辦運防,以固后路。”潘曾瑋之父潘世恩是李鴻章丁未進士科主考官,與李鴻章有密切的關系。潘家為蘇南大族,對李鴻章組建淮軍迅速崛起于江蘇,也予以極大的支持。故此信甚是恭謹。而另一札李鴻章作于戊寅年(1878),則恣意許多,“讀(友人)新詞數闕,胸懷灑淡,興會淋漓……參破世情,拈花一笑,使擾攘簿書者對之汗悚。預約古稀開筵,再陪山公大醉,先生其許我否?”兩通信札,一謹嚴,一快意,書風、性情全然不同。 1.曾國藩(1811-1872),字滌生,湖南湘鄉人。二十七歲中進士,三十二歲以翰林院檢討典試四川,歷官內閣學士及禮部、刑部、吏部侍郎。歷任兩江總督、直隸總督、武英殿大學士。工書法、詩文。2.胡林翼(1812-1861),字貺生,又字詠芝、潤芝,謚號文忠,湖南益陽人。道光十六年進士,歷任編修,貴州鎮遠知府、貴東道員,四川、湖北按察使、布政使、巡撫。歷在黔省鎮壓苗民及湖北李元發起義,聯合曾國藩在鄂、皖等地鎮壓太平軍,與曾并稱“曾胡”。著有《讀兵史略》、《大清一統輿圖》、《胡文忠公遺書》等。3.左宗棠(1812-1885),字季高,一字樸存,號湘上農人,湖南湘陰人。工書法,歷官浙江巡撫、閩浙總督、陜甘總督等職。光緒七年返京任軍機大臣,管理兵部。兼南洋通商大臣。4.李鴻章(1823-1901),字子黻,一字漸甫,號少荃、儀叟,安徽合肥人。道光二十七年進士,授編修。累官兩江、湖廣、兩粵、直隸各地督撫,北洋大臣、太子太傅、大學士。工書法,奏章與恩師曾國藩有雙璧之譽,為近代“洋務運動”實際領導人之一。5.俞樾(1821-1906),字蔭甫,號曲園,晚號曲園老人、曲園叟,浙江德清人。道光三十年進士。歷任編修、河南學政。終身從事學術研究,為一代經學宗師。工書法,生平不作楷,非篆即隸,尤工大字。6.劉秉璋(1826-1905),又作劉秉章,字仲良,安徽廬江人。咸豐十年進士。光緒八年由江西巡撫任浙江巡撫,十二年升四川總督。精通兵法,為李鴻章心腹大將,光緒二十年免職,卒謚號“文莊”,書法近董其昌。7.曾紀澤(1839-1890),字 剛,號潤民,湖南湘鄉人。曾國藩之子。官至戶部左侍郎。學貫中西,有《佩文韻來古編》、《說文重文本部考》、《群經說》等,并傳于世。勒方锜(1816-1880),原名人璧,字悟九,一名方琦,室名太素齋,江西南昌人。道光二十四年舉人。官河東河道總督。善書,尤工詞,有《太素齋集》。8.沈秉成(1823-1895),原名秉輝,字仲復,號耦園,又號聽蕉,室名鰈研廬、聽櫓樓,浙江歸安(今湖州)人。咸豐六年進士,官至安徽巡撫、署兩江總督。喜歡藏書、硯臺,收藏金石書畫甚豐。時與潘祖蔭、李鴻裔、吳云、鄭文焯等過從。其藏書樓“鰈硯廬”在蘇州,保存完好。9.徐郙(1836-1907),字壽蘅,號頌閣,上海嘉定人。徐經子。同治元年狀元。官至協辦大學士、禮部尚書。工書,畫花卉工秀,直入蔣廷錫室。間作山水亦清絕。10.吳云(1811-1883),字少青,一作少甫,號平齋,晚號退樓,又號愉庭,齋號二罍軒、聽楓山館、二百蘭亭齋等,浙江湖州人。舉人,官鎮江、蘇州知府,篤學考古,曾藏《蘭亭序》二百種,齊侯罍二。善書能印,為清代金石家、鑒賞家。11.王凱泰(1823-1875),初名敦敏,字幼徇、幼軒、補帆,號補園主人,江蘇寶應人。道光三十年(1850)進士。曾任浙江督糧道、浙江按察使、廣東布政使、福建巡撫等。著有《致用堂志略》《致用堂捐藏書目》等。說明:本件標的集張問陶書信7封合成冊,冊中多為張問陶寫給希白居士的家書。據邊款可知,希白居士為張問陶之妻兄,二人情義甚深。款識:1.厚梁二表弟,同書頓首。丙戌臘月二十五日。2.字侯,蘇潭老友新禧,昨于穆太守家人之便,奉數言未及詳,悉日內趕辦臨雍詩冊。又聞大考在即,日督兒子肆課,真拙忙也。入春戈家媒人來,約訂期者二次一籌莫措(尚未訂定,大約在春末夏初)。惟前札諄□想時時在我友意中耳,言之愁愧愁愧。陳騎尉為我覓友人作《西涯圖》如畫就,先令其呈閱,求代為裝軸,并求妙題。作聞梁山舟有他說未知確否?而錢梅溪一時在武林則卷前“西涯圖”三字且空,不題可耳。如吳蘭雪現在杭,求其作西涯圖詩,要一樣寫二張,其一以寄與法時帆,時帆與蘭雪亦交好也。諸惟心照,余再悉不既。友人方綱頓首。正月廿三日。3.方外弟子謝麓九首,香草主人老夫子座右,蒲月望日自揭陽后泐。4.朗峰賢契明府,生許兆椿頓首。六月廿一日,金陵郡齋。7.仲叔載園字,九畹賢姪覽,懷谷大兄問候,不另札,正月廿日。說明:此冊為陸潤庠、額勒和布、李經羲、張之萬等人致鹿蘋的信札,共計九開十四通。對研究鹿蘋生平交友、家庭關系乃至社會活動均具有重要參考價值。據題箋可知鹿蘋應為天津人沈恩嘉,曾官軍機章京幾二十年,性敏練,慷慨敢任,精熟清廷典章制度。信札內容多為托事,如陸潤庠信:“供事王宗湜系弟癸酉年弟兄,近聞樞垣將點派承發,渠或可望。求祈一為查酌。”如張之萬信:“茲有供事名條數紙,仍祈逾格關垂。”亦有滿族官員言及關于“漢折”“清折”的思量,如額勒和布在信中寫道,皇上恩賞荷包等件,“弟與萊翁同折謝恩,唯思滿員若用漢折似不合體制,擬仍用清折陳謝。”為其時官場的一個縮影。1.覺爾察?額勒和布(?-1900),字筱山,滿洲鑲藍旗人,曾任戶部主事,累遷理藩院侍郎,官至武英殿大學士。2.李經羲(1860-1925)字仲山,又仲仙,號悔庵,晚號蛻叟等。李鴻章之侄,曾任云貴總督。與徐世昌、趙爾巺、張謇并稱為“嵩山四友”。3.張之萬(1811-1897),字子青,號鑾坡,直隸人,太子太保張之洞堂兄。歷江蘇巡撫、閩浙總督。亦以畫名,山水用筆綿邀,骨秀神清,為士大夫畫中逸品。初與戴熙討論六法,交最相契,時稱南戴北張。4.陸潤庠(1841-1915),字鳳石,號云灑、固叟,江蘇人。同治十三年(1874)狀元,歷任國子監祭酒、山東學政等,官至東閣大學士。5.呂海寰(1843-1927),字鏡宇,山東掖縣(今萊州市)西南隅村人。清末政治人物、外交家,曾任工、兵、外務部尚書等要職,是中國紅十字會的創始人之一。王鐸(1592-1652) 草書臨王獻之《玄度來何帖》

1.曾國藩(1811-1872),字滌生,湖南湘鄉人。二十七歲中進士,三十二歲以翰林院檢討典試四川,歷官內閣學士及禮部、刑部、吏部侍郎。歷任兩江總督、直隸總督、武英殿大學士。工書法、詩文。2.胡林翼(1812-1861),字貺生,又字詠芝、潤芝,謚號文忠,湖南益陽人。道光十六年進士,歷任編修,貴州鎮遠知府、貴東道員,四川、湖北按察使、布政使、巡撫。歷在黔省鎮壓苗民及湖北李元發起義,聯合曾國藩在鄂、皖等地鎮壓太平軍,與曾并稱“曾胡”。著有《讀兵史略》、《大清一統輿圖》、《胡文忠公遺書》等。3.左宗棠(1812-1885),字季高,一字樸存,號湘上農人,湖南湘陰人。工書法,歷官浙江巡撫、閩浙總督、陜甘總督等職。光緒七年返京任軍機大臣,管理兵部。兼南洋通商大臣。4.李鴻章(1823-1901),字子黻,一字漸甫,號少荃、儀叟,安徽合肥人。道光二十七年進士,授編修。累官兩江、湖廣、兩粵、直隸各地督撫,北洋大臣、太子太傅、大學士。工書法,奏章與恩師曾國藩有雙璧之譽,為近代“洋務運動”實際領導人之一。5.俞樾(1821-1906),字蔭甫,號曲園,晚號曲園老人、曲園叟,浙江德清人。道光三十年進士。歷任編修、河南學政。終身從事學術研究,為一代經學宗師。工書法,生平不作楷,非篆即隸,尤工大字。6.劉秉璋(1826-1905),又作劉秉章,字仲良,安徽廬江人。咸豐十年進士。光緒八年由江西巡撫任浙江巡撫,十二年升四川總督。精通兵法,為李鴻章心腹大將,光緒二十年免職,卒謚號“文莊”,書法近董其昌。7.曾紀澤(1839-1890),字 剛,號潤民,湖南湘鄉人。曾國藩之子。官至戶部左侍郎。學貫中西,有《佩文韻來古編》、《說文重文本部考》、《群經說》等,并傳于世。勒方锜(1816-1880),原名人璧,字悟九,一名方琦,室名太素齋,江西南昌人。道光二十四年舉人。官河東河道總督。善書,尤工詞,有《太素齋集》。8.沈秉成(1823-1895),原名秉輝,字仲復,號耦園,又號聽蕉,室名鰈研廬、聽櫓樓,浙江歸安(今湖州)人。咸豐六年進士,官至安徽巡撫、署兩江總督。喜歡藏書、硯臺,收藏金石書畫甚豐。時與潘祖蔭、李鴻裔、吳云、鄭文焯等過從。其藏書樓“鰈硯廬”在蘇州,保存完好。9.徐郙(1836-1907),字壽蘅,號頌閣,上海嘉定人。徐經子。同治元年狀元。官至協辦大學士、禮部尚書。工書,畫花卉工秀,直入蔣廷錫室。間作山水亦清絕。10.吳云(1811-1883),字少青,一作少甫,號平齋,晚號退樓,又號愉庭,齋號二罍軒、聽楓山館、二百蘭亭齋等,浙江湖州人。舉人,官鎮江、蘇州知府,篤學考古,曾藏《蘭亭序》二百種,齊侯罍二。善書能印,為清代金石家、鑒賞家。11.王凱泰(1823-1875),初名敦敏,字幼徇、幼軒、補帆,號補園主人,江蘇寶應人。道光三十年(1850)進士。曾任浙江督糧道、浙江按察使、廣東布政使、福建巡撫等。著有《致用堂志略》《致用堂捐藏書目》等。說明:本件標的集張問陶書信7封合成冊,冊中多為張問陶寫給希白居士的家書。據邊款可知,希白居士為張問陶之妻兄,二人情義甚深。款識:1.厚梁二表弟,同書頓首。丙戌臘月二十五日。2.字侯,蘇潭老友新禧,昨于穆太守家人之便,奉數言未及詳,悉日內趕辦臨雍詩冊。又聞大考在即,日督兒子肆課,真拙忙也。入春戈家媒人來,約訂期者二次一籌莫措(尚未訂定,大約在春末夏初)。惟前札諄□想時時在我友意中耳,言之愁愧愁愧。陳騎尉為我覓友人作《西涯圖》如畫就,先令其呈閱,求代為裝軸,并求妙題。作聞梁山舟有他說未知確否?而錢梅溪一時在武林則卷前“西涯圖”三字且空,不題可耳。如吳蘭雪現在杭,求其作西涯圖詩,要一樣寫二張,其一以寄與法時帆,時帆與蘭雪亦交好也。諸惟心照,余再悉不既。友人方綱頓首。正月廿三日。3.方外弟子謝麓九首,香草主人老夫子座右,蒲月望日自揭陽后泐。4.朗峰賢契明府,生許兆椿頓首。六月廿一日,金陵郡齋。7.仲叔載園字,九畹賢姪覽,懷谷大兄問候,不另札,正月廿日。說明:此冊為陸潤庠、額勒和布、李經羲、張之萬等人致鹿蘋的信札,共計九開十四通。對研究鹿蘋生平交友、家庭關系乃至社會活動均具有重要參考價值。據題箋可知鹿蘋應為天津人沈恩嘉,曾官軍機章京幾二十年,性敏練,慷慨敢任,精熟清廷典章制度。信札內容多為托事,如陸潤庠信:“供事王宗湜系弟癸酉年弟兄,近聞樞垣將點派承發,渠或可望。求祈一為查酌。”如張之萬信:“茲有供事名條數紙,仍祈逾格關垂。”亦有滿族官員言及關于“漢折”“清折”的思量,如額勒和布在信中寫道,皇上恩賞荷包等件,“弟與萊翁同折謝恩,唯思滿員若用漢折似不合體制,擬仍用清折陳謝。”為其時官場的一個縮影。1.覺爾察?額勒和布(?-1900),字筱山,滿洲鑲藍旗人,曾任戶部主事,累遷理藩院侍郎,官至武英殿大學士。2.李經羲(1860-1925)字仲山,又仲仙,號悔庵,晚號蛻叟等。李鴻章之侄,曾任云貴總督。與徐世昌、趙爾巺、張謇并稱為“嵩山四友”。3.張之萬(1811-1897),字子青,號鑾坡,直隸人,太子太保張之洞堂兄。歷江蘇巡撫、閩浙總督。亦以畫名,山水用筆綿邀,骨秀神清,為士大夫畫中逸品。初與戴熙討論六法,交最相契,時稱南戴北張。4.陸潤庠(1841-1915),字鳳石,號云灑、固叟,江蘇人。同治十三年(1874)狀元,歷任國子監祭酒、山東學政等,官至東閣大學士。5.呂海寰(1843-1927),字鏡宇,山東掖縣(今萊州市)西南隅村人。清末政治人物、外交家,曾任工、兵、外務部尚書等要職,是中國紅十字會的創始人之一。王鐸(1592-1652) 草書臨王獻之《玄度來何帖》出版:

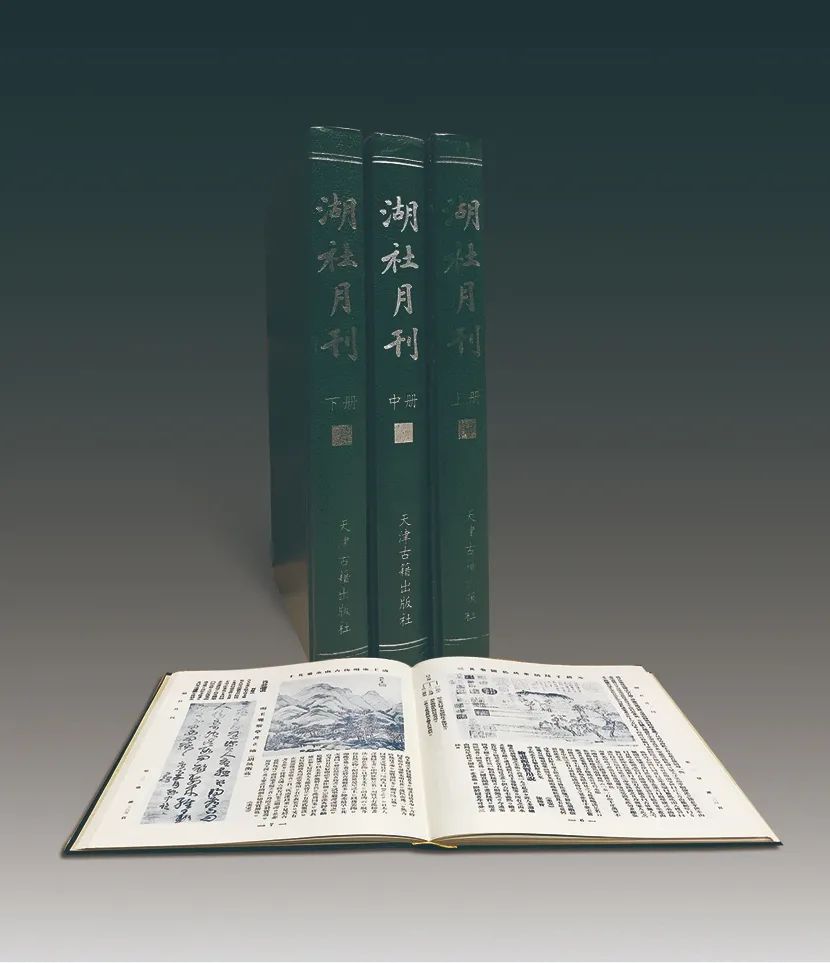

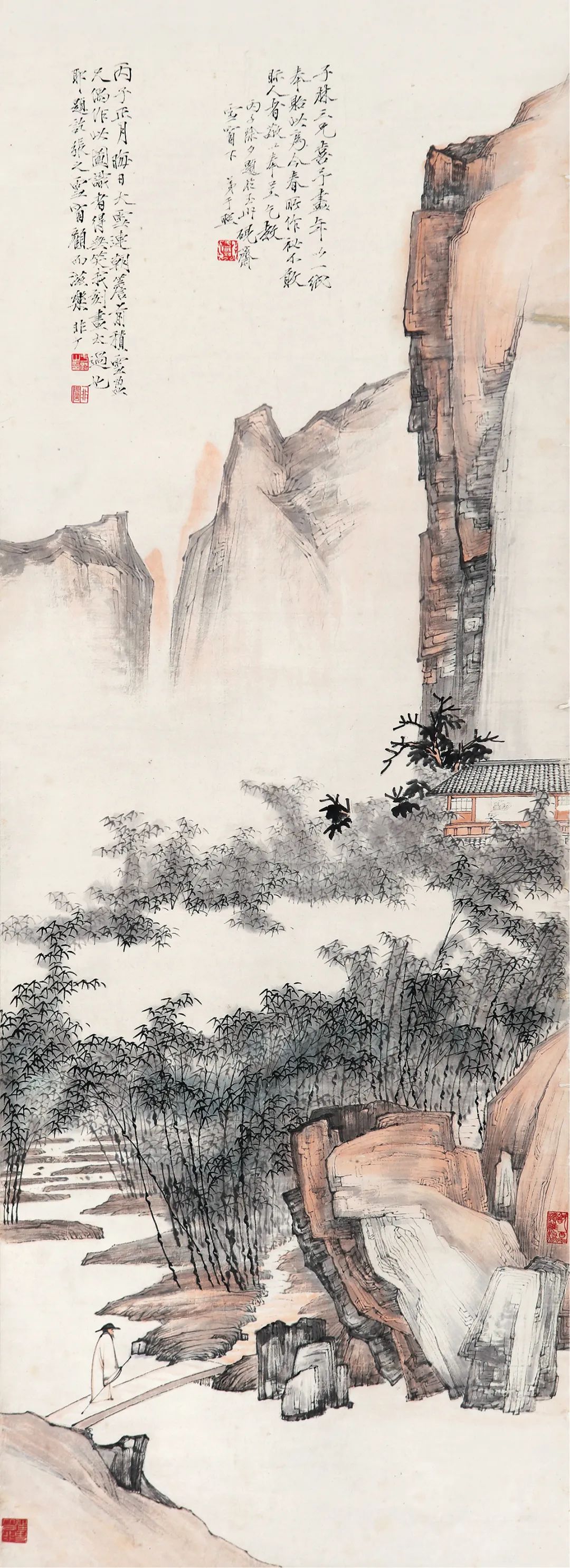

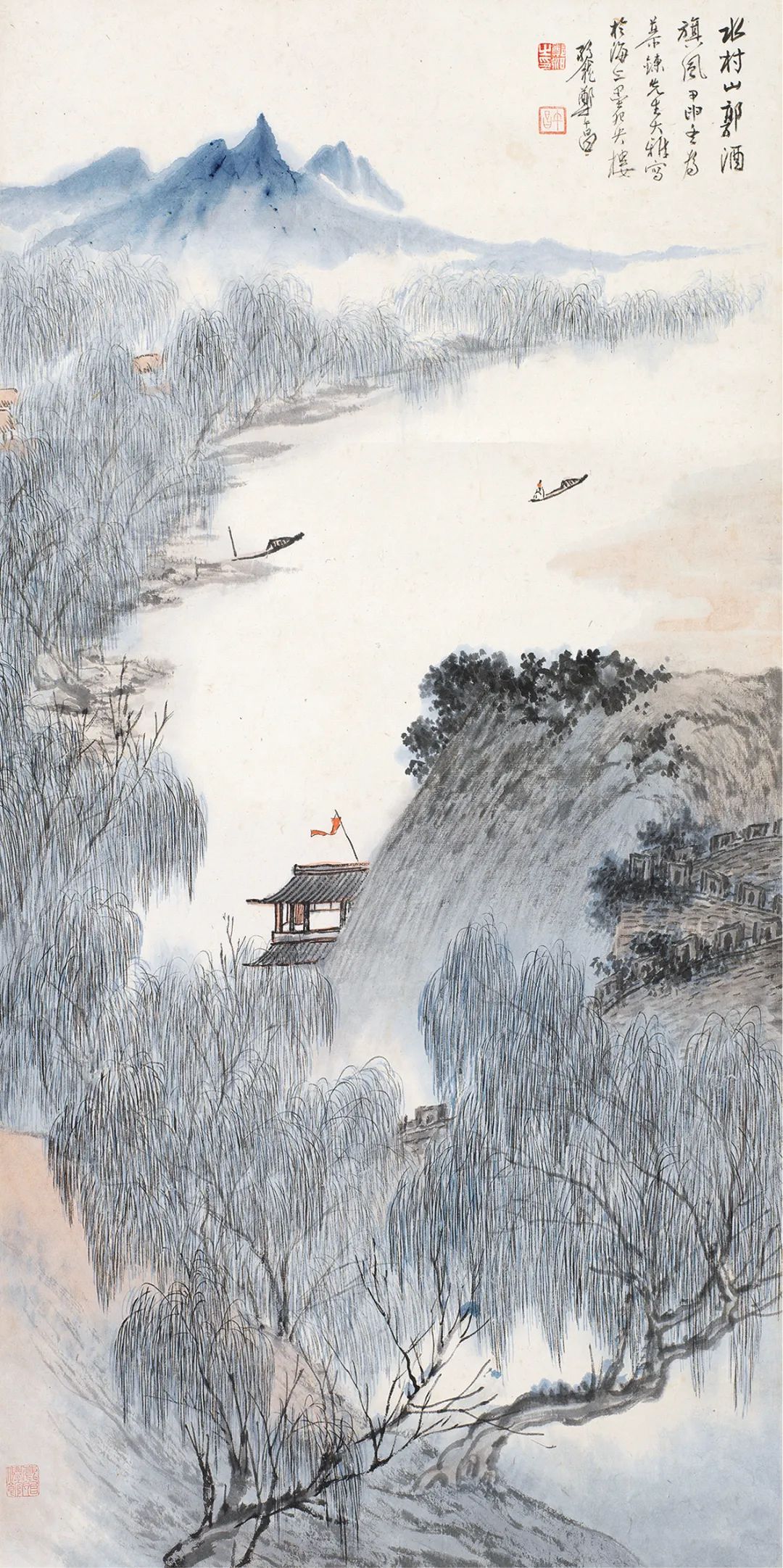

1.《湖社月刊》第23冊,第7頁,湖社畫會出版,1929年。

2.《湖社月刊》(上冊)總第365頁,天津古籍出版社,2005年。

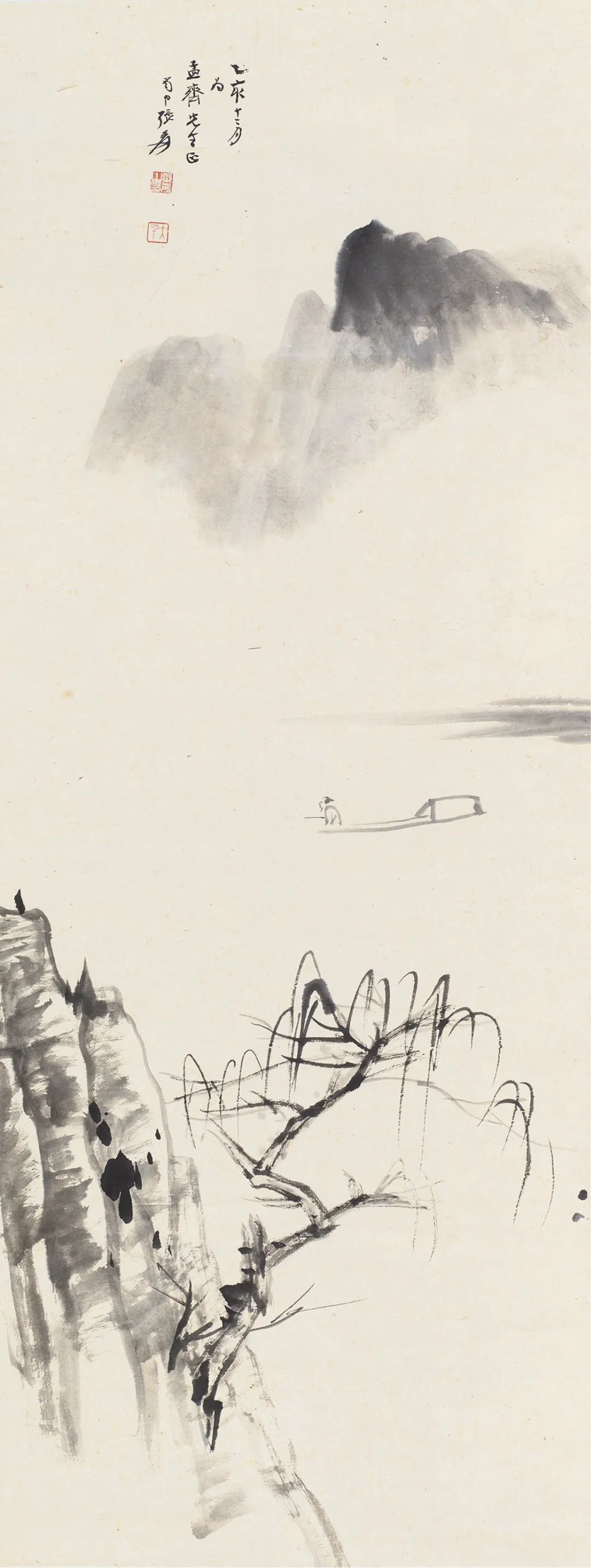

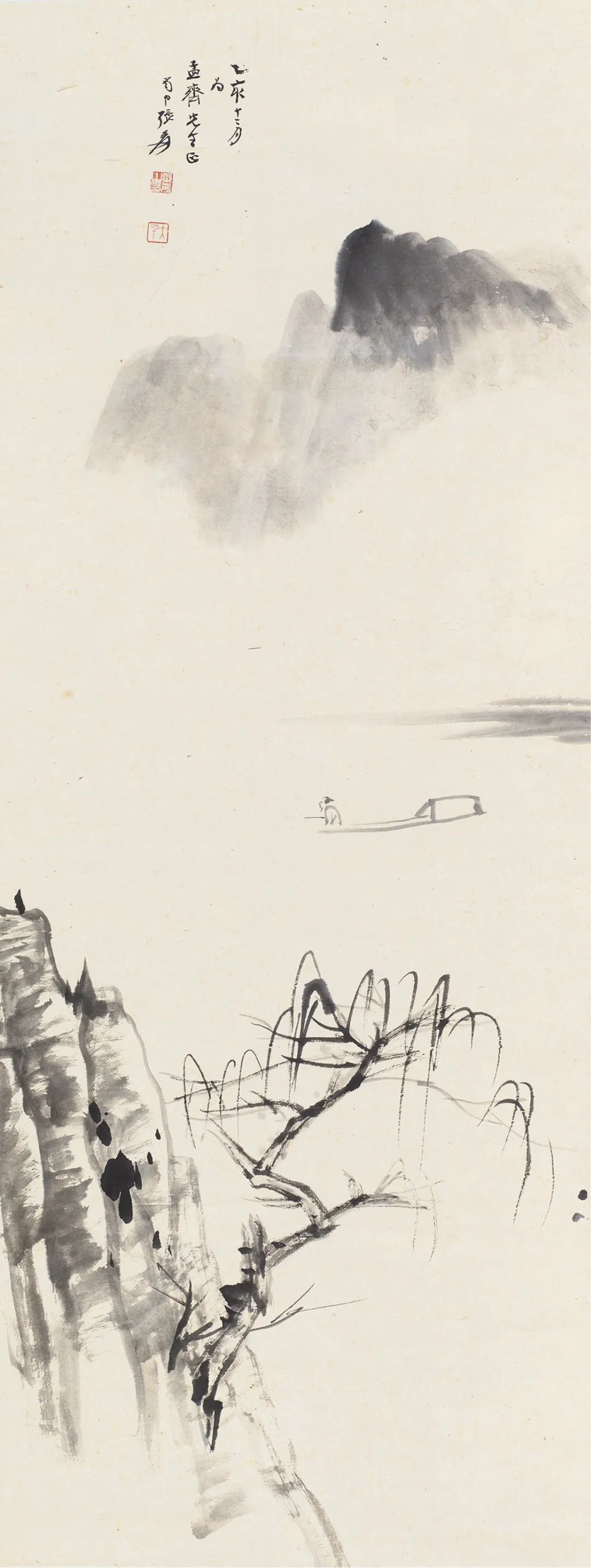

來源:湖社名家胡佩衡舊藏。

胡佩衡(1892-1962),譜名錫銓,又名衡,字佩衡,號冷庵,外號胡涂克圖,以字行,蒙古族,歷任中國畫學研究會和湖社畫會評議,華北大學教授,北京師范大學講師,北平藝術專科學校教授。新中國成立后,先后任北京中國畫研究會常務理事、北京畫院畫師兼院務委員等。

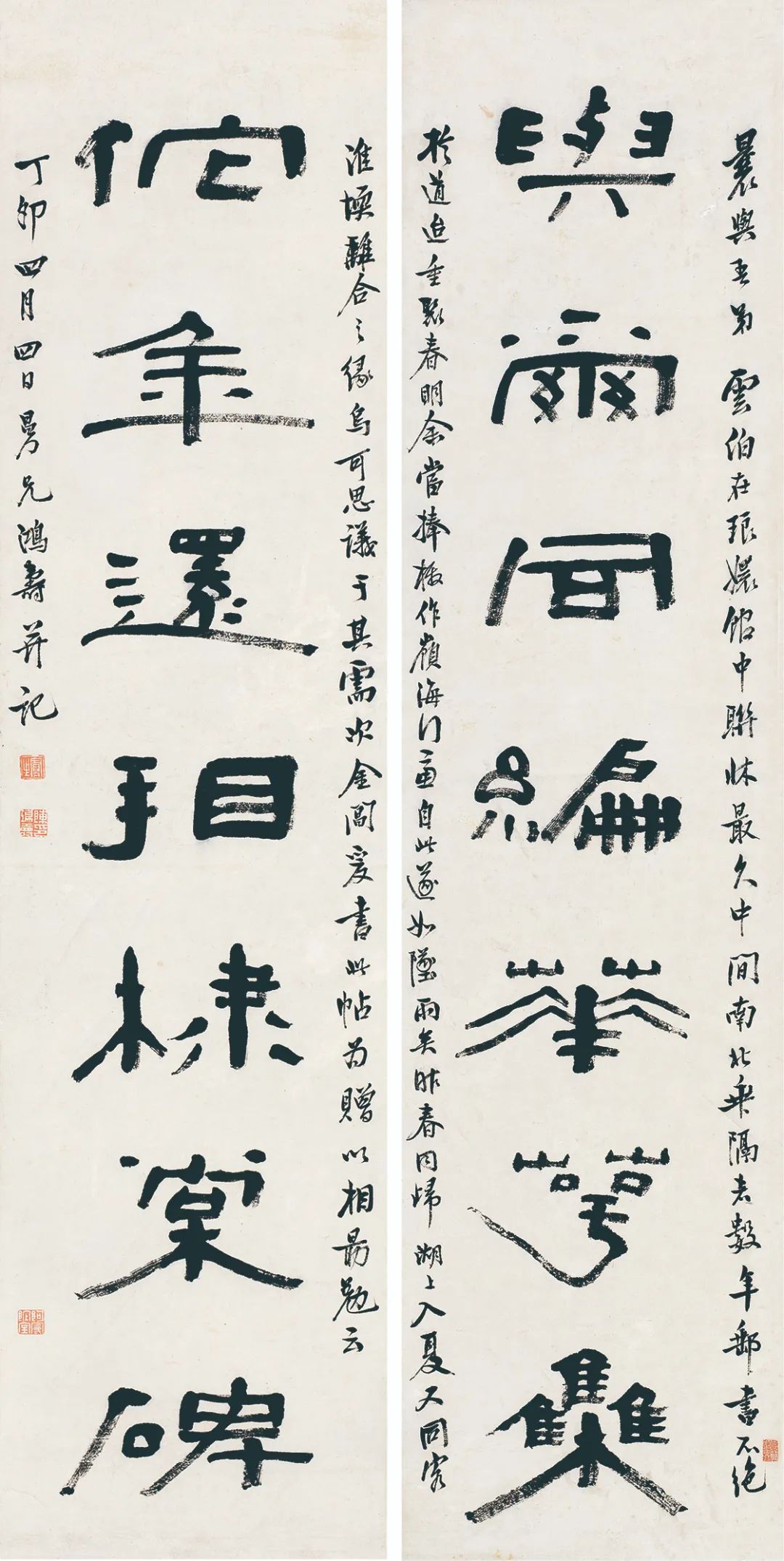

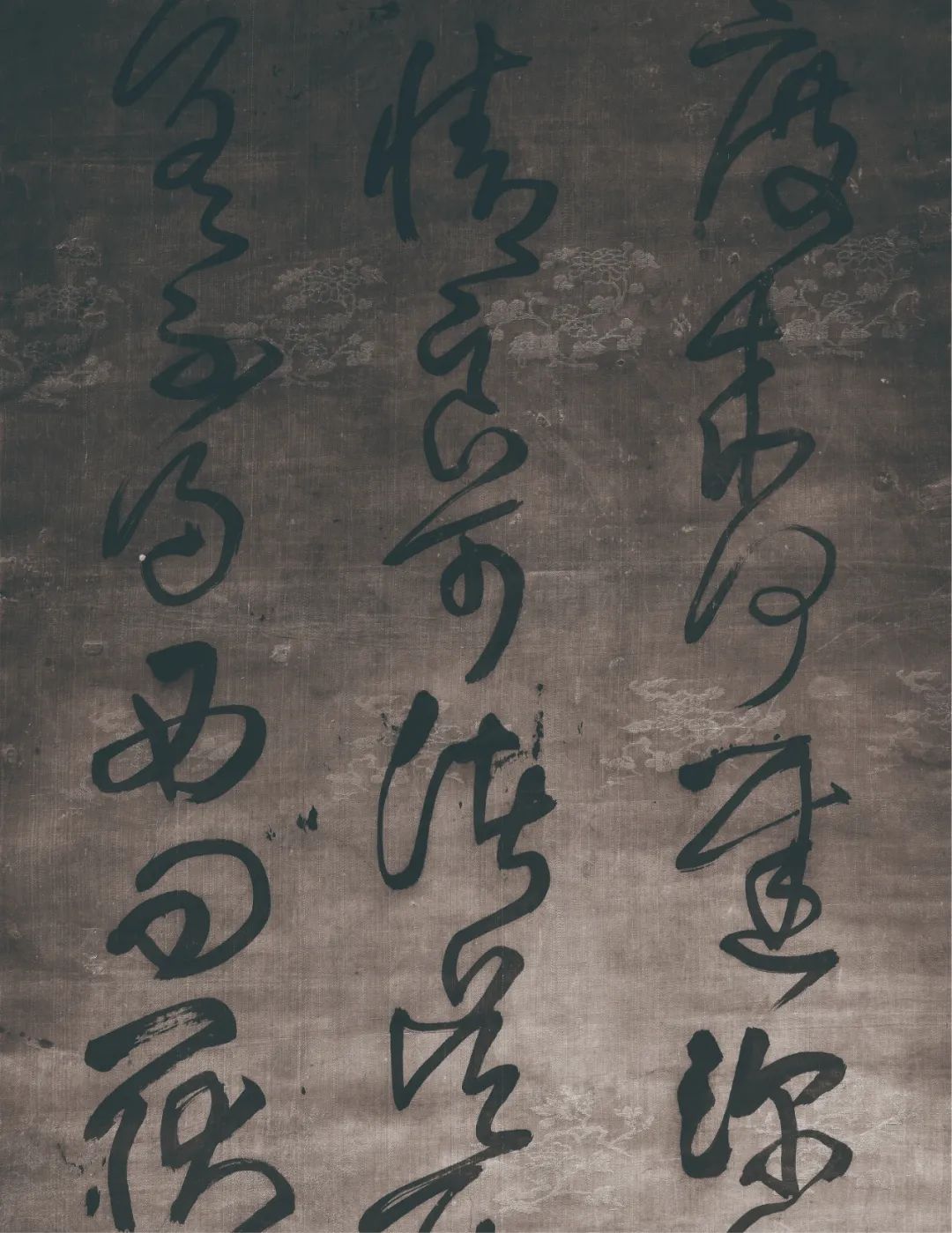

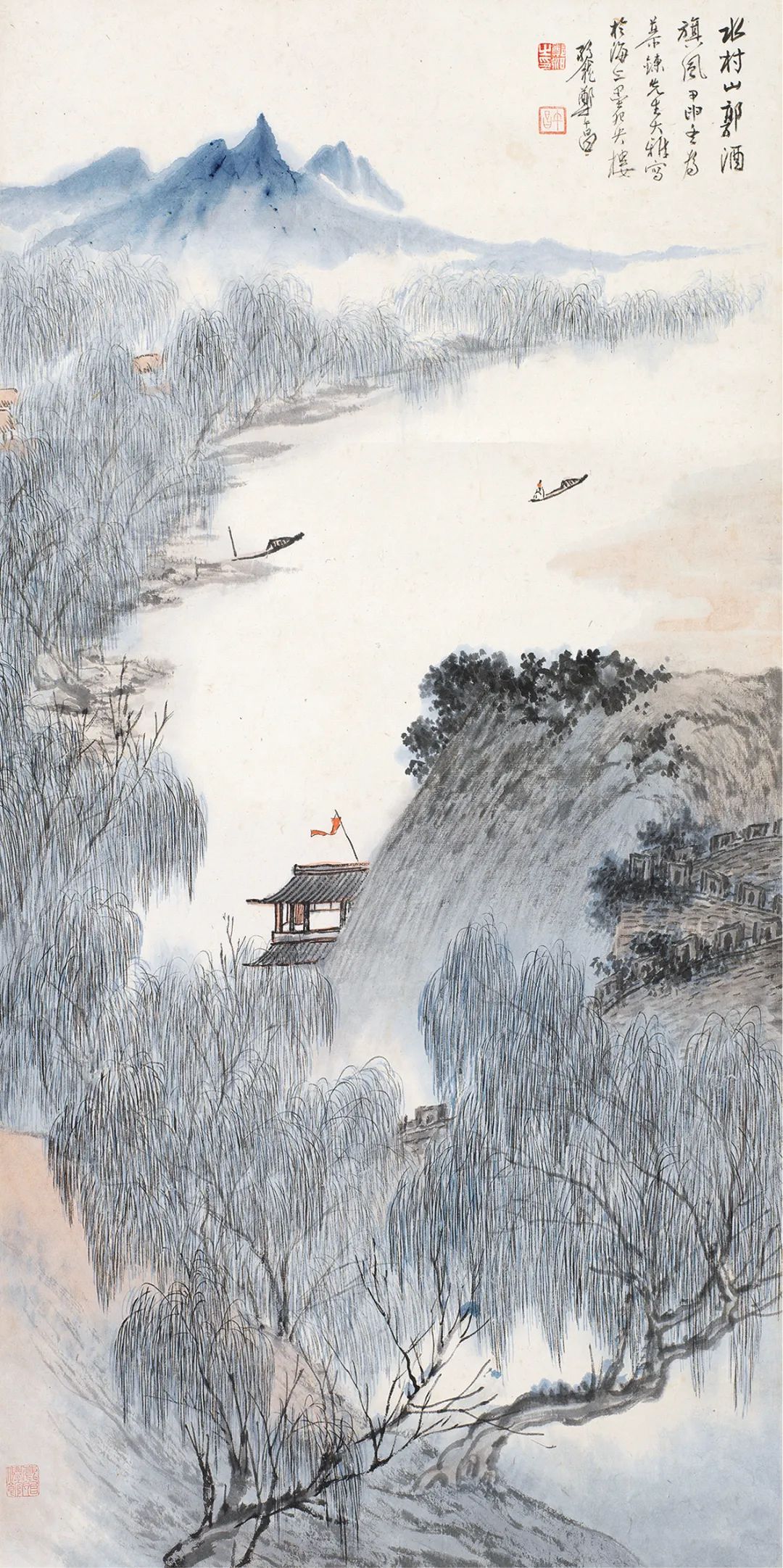

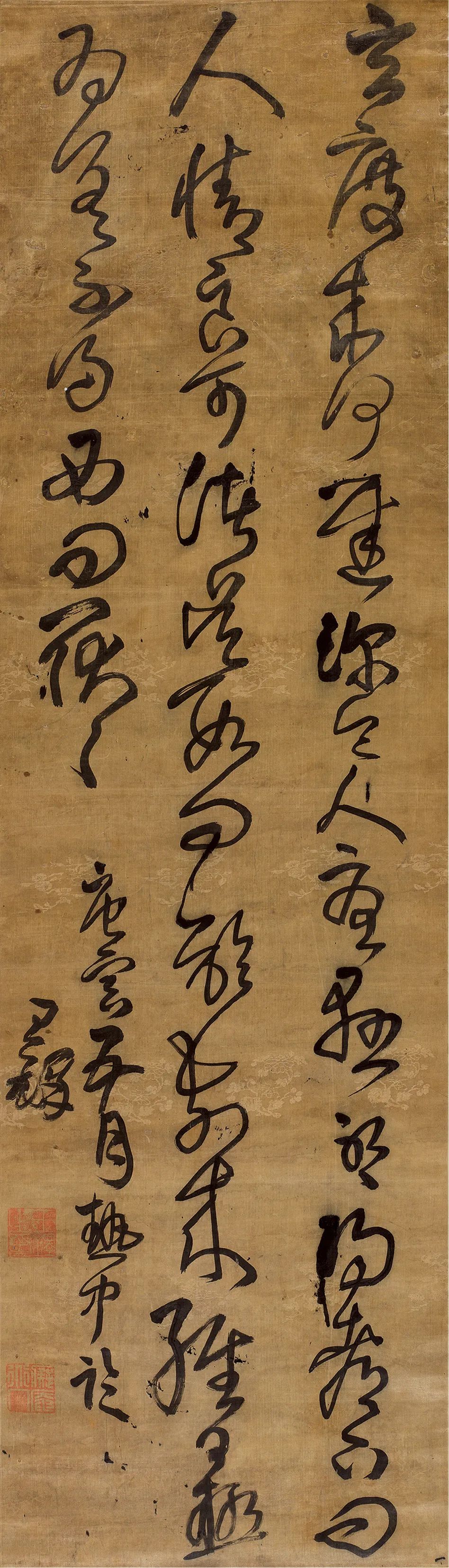

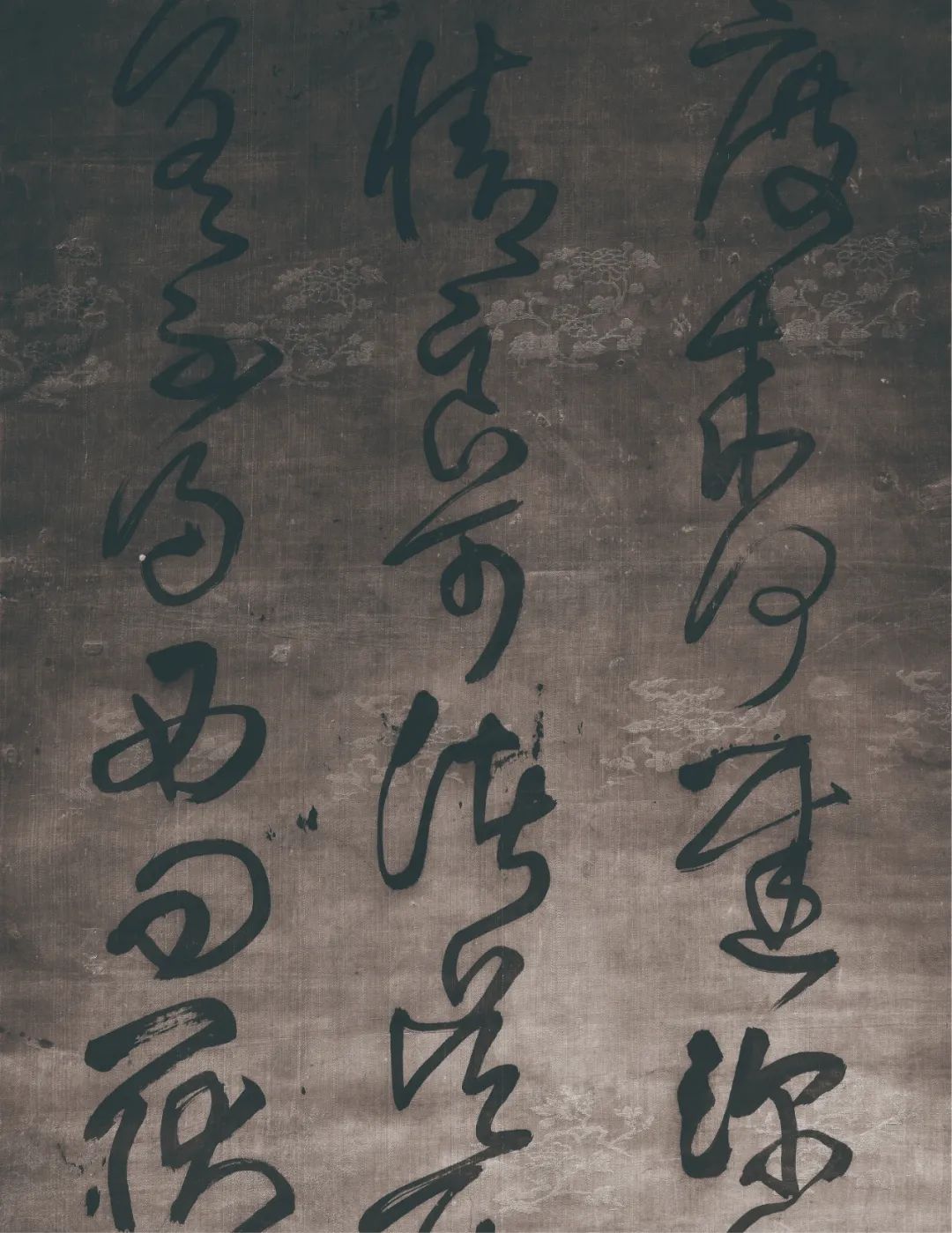

說明:明代帖學風行,推祟晉唐,書家多力求溫文柔美,中和端整,遂成積習。及至明末清初,國家遭逄巨變,促使一批崇尚奇倔狂逸,拋棄主流審美規范的書家相繼涌現。他們生逢亂世,很多更淪為異族統治下的遺民,感傳統妍媚書風無法宣泄心中不平,遂另辟蹊徑,以草書大膽表現自我,一矯明末清初書風,維時雖短,但于書法史及中國歷史均意義重大。王鐸在明代書壇上與董其昌齊名,明末有“南董北王”之稱,工真行草書,得力于鐘王顏米,其一生致力于臨古,有“一日臨書,一日應索請。以此相間,終生不易。”之說,又言:“予書何足重,但從事此道數十年,皆本古人,不敢妄為。”本幅草書臨王獻之《玄度來何帖》,雖為臨作,并非全臨,行中略有刪減,這樣的情況在王鐸的臨帖作品中屢見不鮮。本幅作于庚寅(1950年),這是王鐸去世的前兩年所書,此時的王鐸已經漸入化境,用筆從容不迫,點畫圓潤飽滿,通篇筆斷意連,承上生下,一氣呵成,有韻律節奏的變化,真如王鐸所謂:“不離古,不泥古”。此幅為花綾質地。明代綾有花綾、素綾之分。歷史上花綾用于書畫并不太普遍。到明代此風開始盛行,尤其是在明末萬歷、崇禎年到清初的這段時期,用綾廣泛,出現了一批偏愛使用綾本作畫書寫的大家,如張瑞圖、米萬鐘、傅山、王鐸等,本幅亦是,實為一個時期的風尚,而到了清康熙中期以后用綾又少見了。王 鐸 草書臨王獻之《玄度來何帖》 花綾質地細節圖出版:《明月清風:天衡海派繪畫集粹》第33-34頁,上海書畫出版社,2014年。出版:《春華秋實-天津市文物2012年度征集成果暨學術論文集》第65頁,天津人民美術出版社,2013年。說明:上款人陳子林,民國間堪稱是大內首席御醫,專為權貴富賈等上層名流行醫。在民國某要員的回憶錄中記載說,自己在一九二五年秋冬之時參加了陳子林的五十大壽,期間見聞有各大書畫名家以字畫作為壽禮贈予陳子林。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。