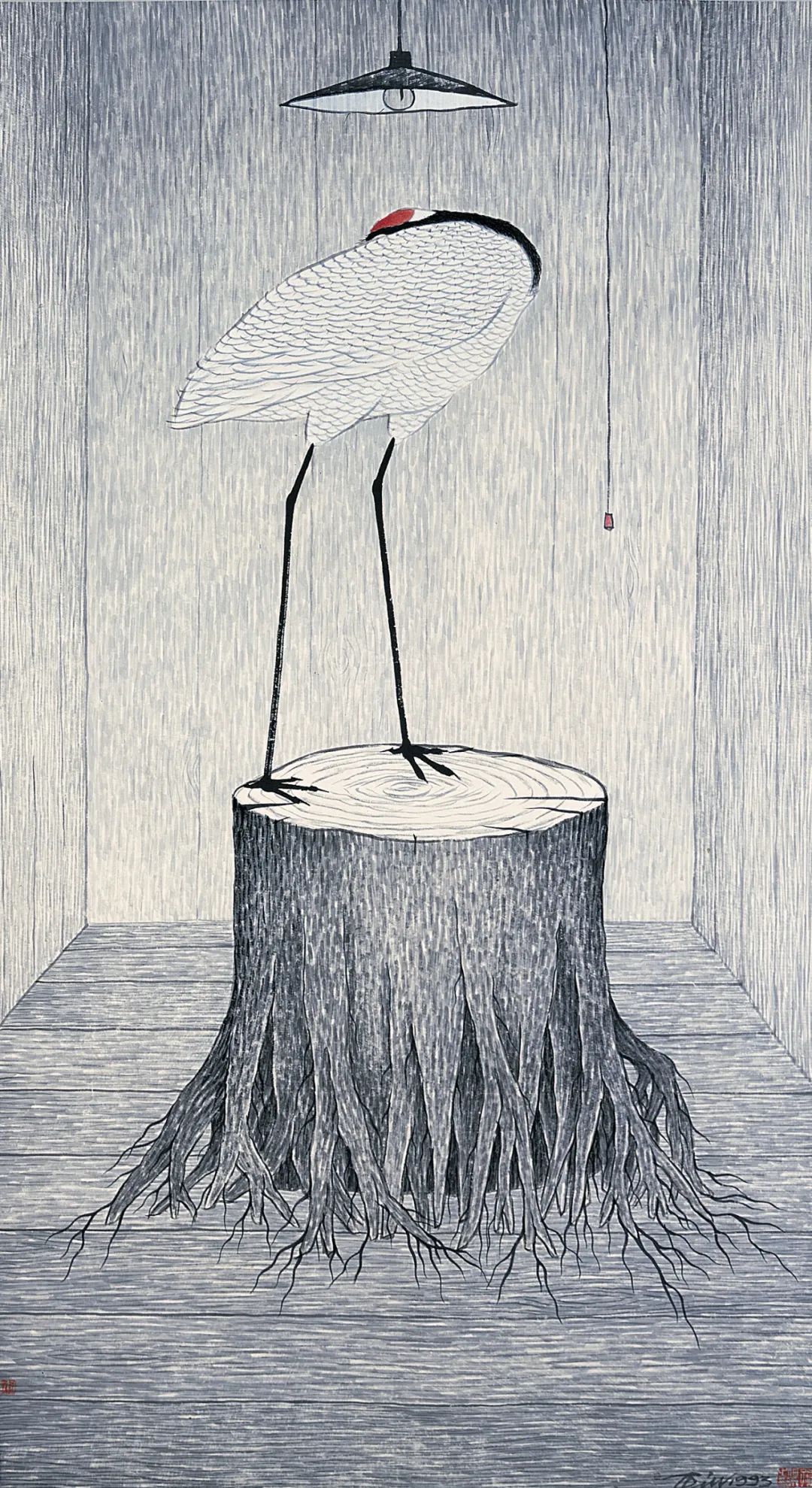

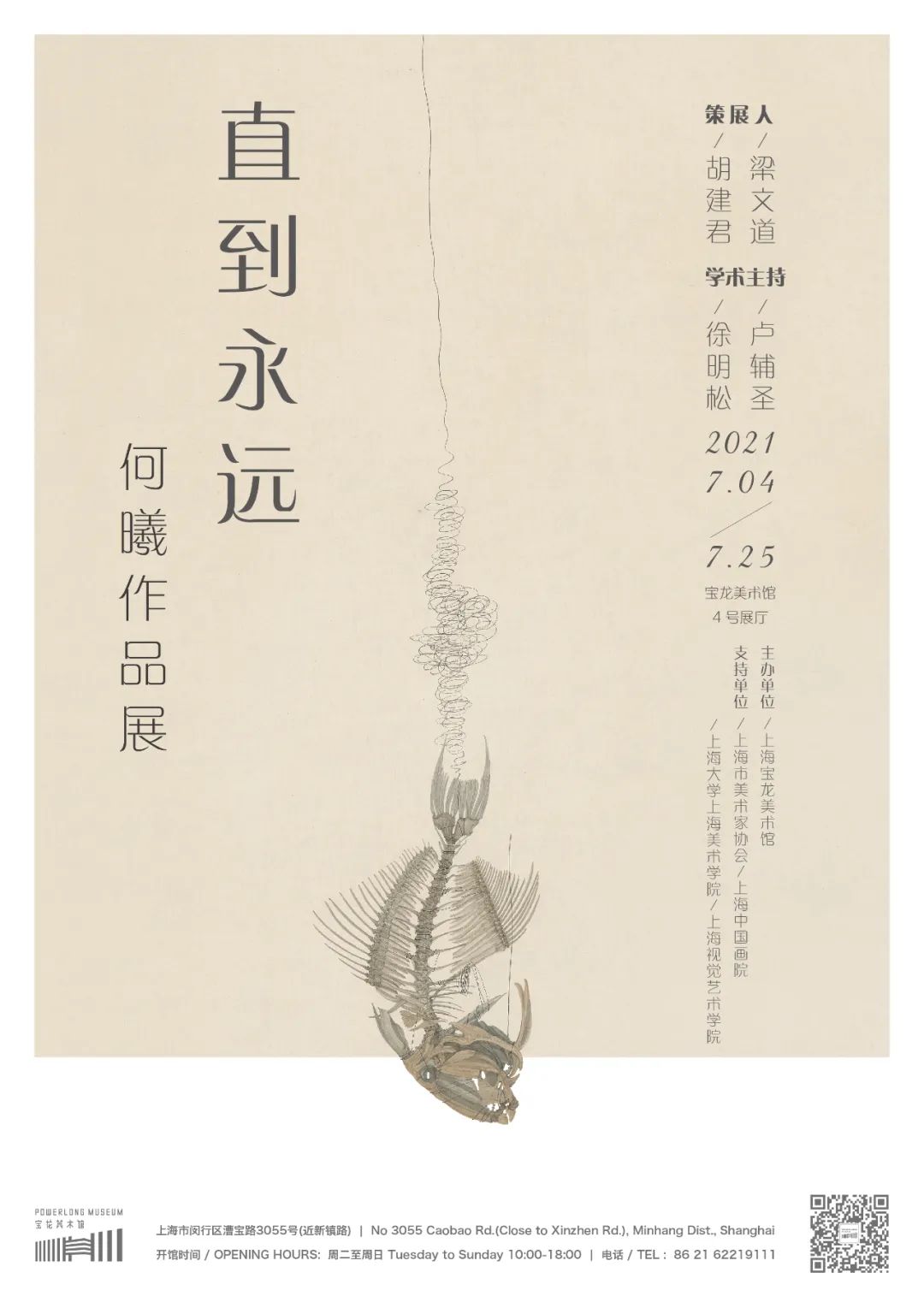

支持單位:上海市美術(shù)家協(xié)會 上海中國畫院 上海大學(xué)上海美術(shù)學(xué)院 上海視覺藝術(shù)學(xué)院【文末附購票方式】

胡建君

第一次聽說何曦,源于張桂銘先生的推薦,還邀我同去蘇州博物館看何曦個展。這是張先生唯一向我鄭重提及的當(dāng)代畫家,我也難得如此認真地巡禮一場當(dāng)代作品展。震撼之余,感嘆印象中花好月圓的花鳥畫竟可以如此表現(xiàn),充滿思辨的智慧和寓言式的表達,縱橫開闔又一擊必中,真是天縱其才。何曦總讓我想起作家中的卡爾維諾,他們筆下的現(xiàn)代城市寓言輕逸奇譎,而又深刻雋永,充滿極致的想象和不朽的意圖,一定是有經(jīng)歷有智慧的人才能讀懂。

目光溫暖、外表平和的何曦,有一顆搖滾的心。摩羯座的他喜歡大畫面,大手筆,覺得自己創(chuàng)作時有點像車間工人,站在作畫的那面白墻前,幾十年如一日,每天畫上九個小時,自己跟自己死磕,并不期待現(xiàn)世的掌聲。而內(nèi)心始終是澎湃的,所以必定要有音樂陪伴,他說最好是馬勒、女高音詠嘆調(diào)或者爵士鋼琴,或廣闊奔放或自由隨性,如同他的畫面一般。在樂聲起伏中拿起畫筆,他便聲情并茂,水墨成了他流暢表達自己的最好語言。

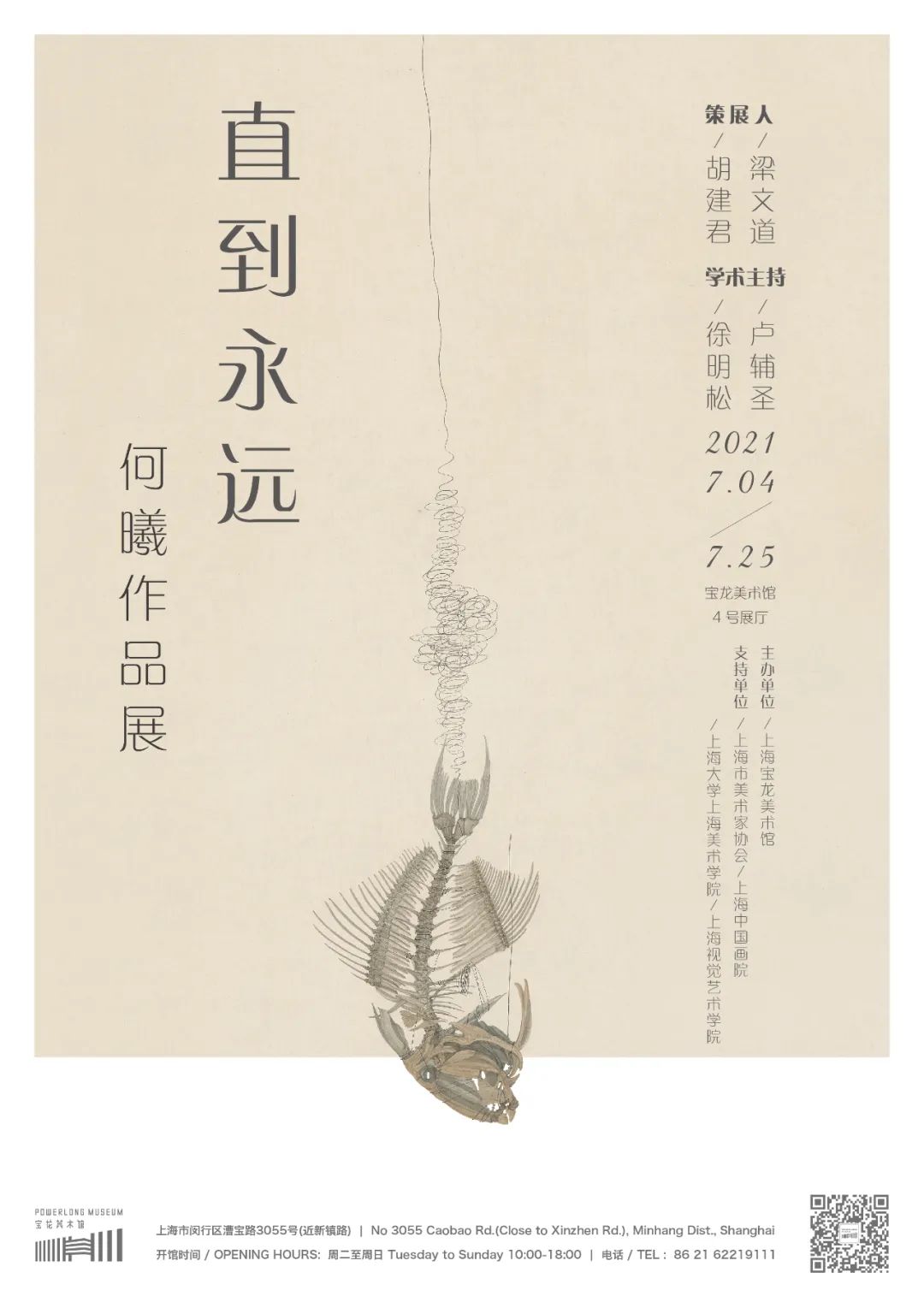

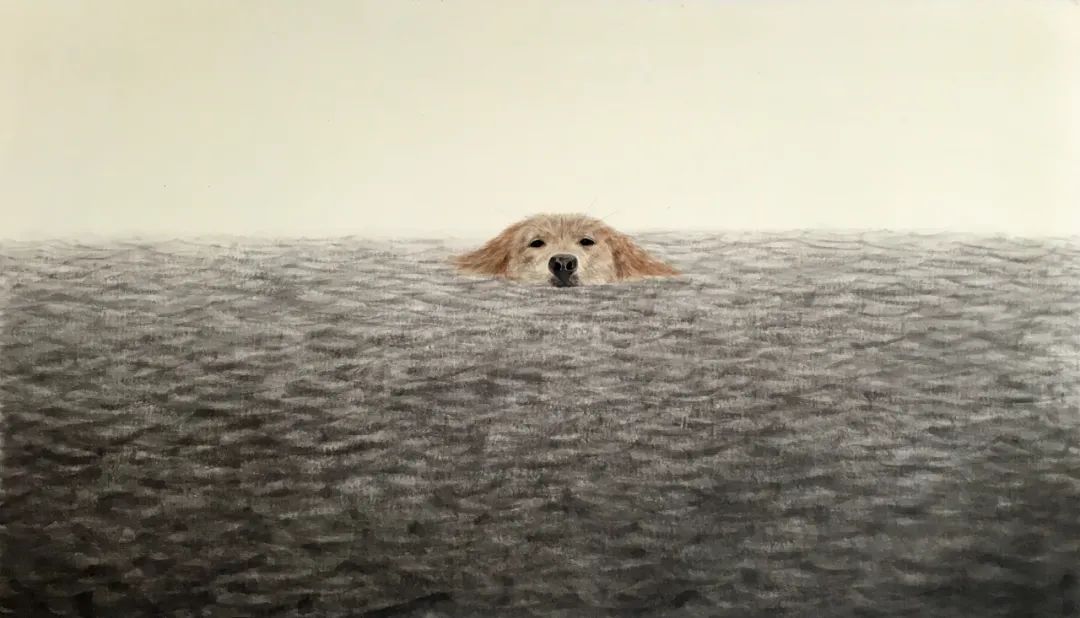

憋住氣游過這片海 紙本水墨 80×150cm 2016

何曦并不善言辭。五歲那年,他從石庫門的樓梯上滾下,從此便口吃了。慢慢地也不避諱,甚至請朋友鴻定刻了印章曰“訥訥子”,世間因果種種,難說是劫是緣。上天給了他更多思考的機會,在他緩慢的三言兩語間,經(jīng)常令人忍俊不禁。比如他評論某位老師的山水作品像三文魚刺身,令人當(dāng)場莞爾,再看妙趣橫生。

他的細膩和悲憫大概是與生俱來。有次經(jīng)過衡山路,他突然說:“可惜衡山路沒有盲道。”路上行人步履匆匆,很少有人會注意這個人來車往的城市,某條馬路到底有沒有盲道。他是用心來審視這個世界的。人間夜色太重,因為生性敏感和言語障礙,所以時時顧念他人,更注意細節(jié)與分寸。

?

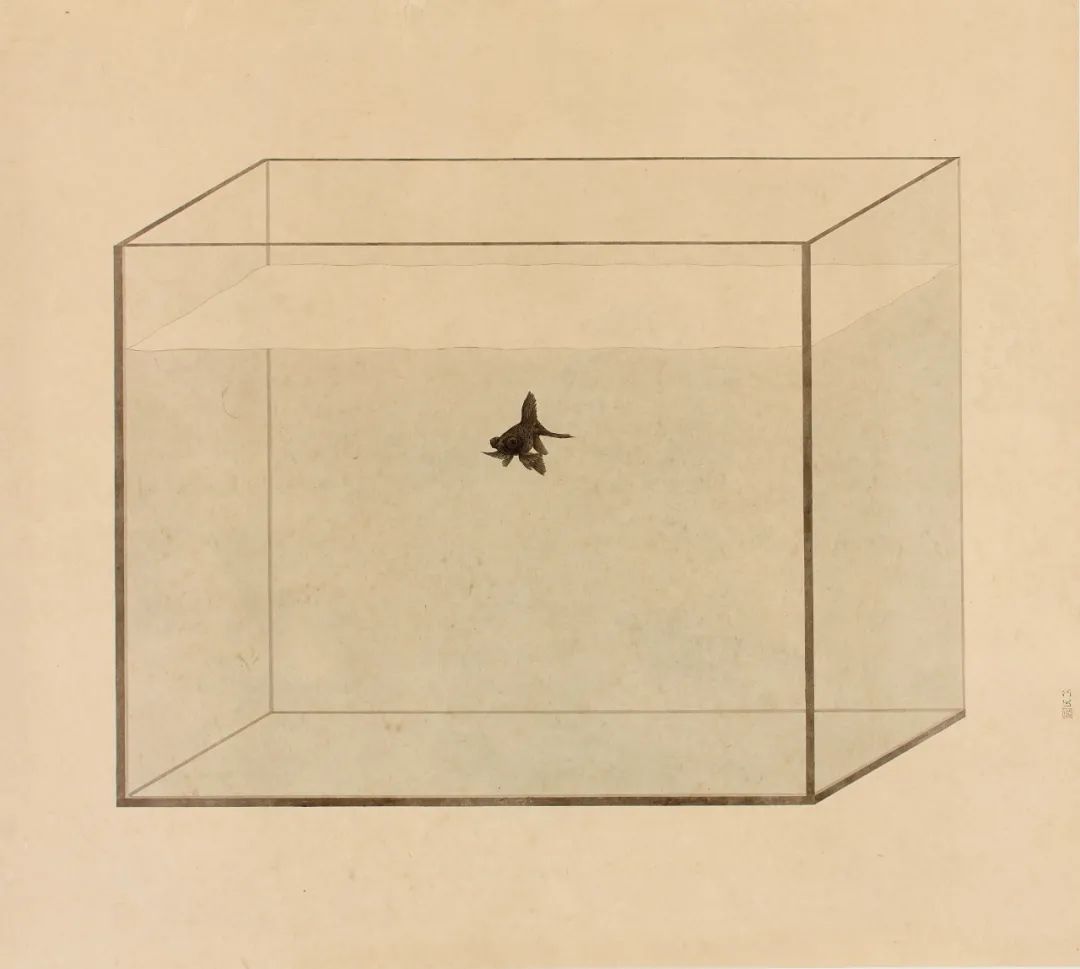

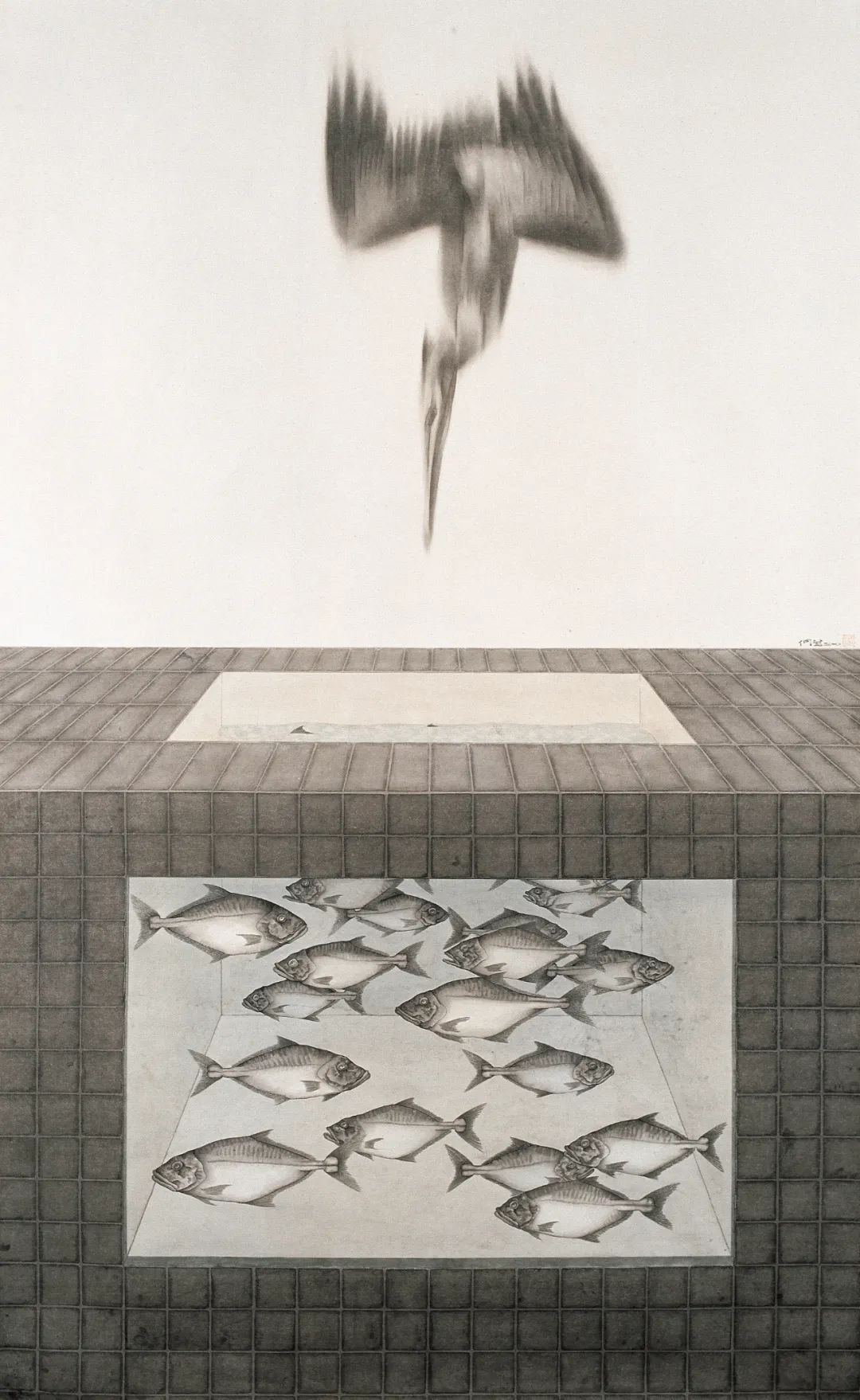

看著 紙本水墨?120×240cm 2015

因為厭倦嘈雜的市聲,何曦沉默地蜷縮在自己的世界,就像他的攝影作品一般,有著基里科筆下人影的迷離與魅惑。在投合的朋友面前,他則精神四飛揚,縱情大笑,甚至惡搞起哄,像個純情的孩子一般快樂無憂。一起唱歌時,他是麥霸,特別是高音區(qū)純凈自然,如魚游水,如鳥鳴枝,一點也不口吃。

不適應(yīng)人群的何曦,喜歡一個人的孤獨博弈。在這個機會主義盛行的時代,他依然故我,逆流而行。他正直坦蕩,不宣揚,不從眾,不討好,不重復(fù)自己,更不走市場。他總是劍走偏鋒,自成一格。下筆之前也許不確定要畫什么,但他永遠知道自己不畫什么。他像記日記一般自得其樂地投入每一張作品,一天不畫畫就會心慌。梅洛·龐蒂認為“在所有的視看中都存在著一種根本的自戀”,源于無比的自信,所以從不妥協(xié),向死而生。

你永遠不知道他下一張作品是什么。這就是何曦,從不按常理出牌。

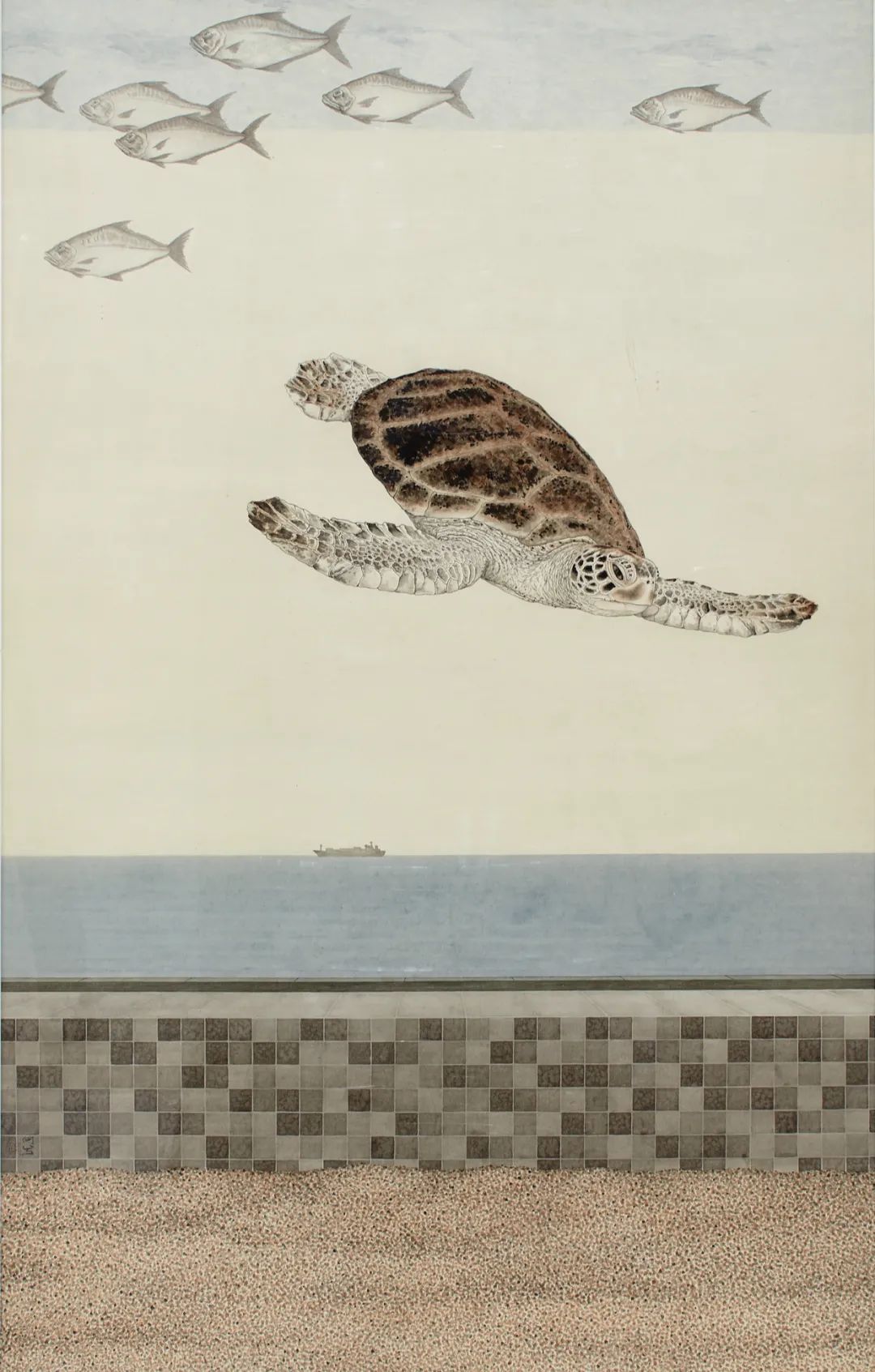

窗外天空 絹本水墨 58x53cm 2017

一、開先河者

報考浙美(今中國美術(shù)學(xué)院)之初,何曦鐘情的其實是山水,但一起報名的同學(xué)也想考山水。名額有限,他覺得自己也能畫幾筆花鳥,就報了花鳥。那時的他茫然無知,甚至不知道花鳥考試的寫生科目需要使用毛筆。年輕的監(jiān)考老師動了惻隱之心,幫他借了支勾線筆。何曦考上后,找到了那位好心的老師,經(jīng)常去他工作室討教。原來他是山水專業(yè)的教師,只比何曦大五歲,85新潮時期,其前衛(wèi)而不拘一格的作品,對何曦啟發(fā)很大。他們都執(zhí)著地認為,藝術(shù)必須走在時代的前面。這位老師名叫谷文達,后來在中國當(dāng)代藝術(shù)領(lǐng)域,沒有人可以繞得過他。

海闊天空 絹本水墨 80x150cm 2016

那時年少輕狂。除了畫畫,周末學(xué)校的舞會必定有何曦的身影,那是一個年輕人該有的樣子。同時,叛逆的性格漸漸生根。他不再滿足于傳統(tǒng)花鳥畫類似于一花一石一鳥的程式。浙美二年級時,老師教畫松樹。何曦畫了幾根寥寥的樹干,枝葉伸出畫外,松針散落一地。老師說傳統(tǒng)符號的松樹不該是這種衰敗氣象。雖然被批,但從不人云亦云的他,堅持說自己就喜歡松針落了一地的松林。

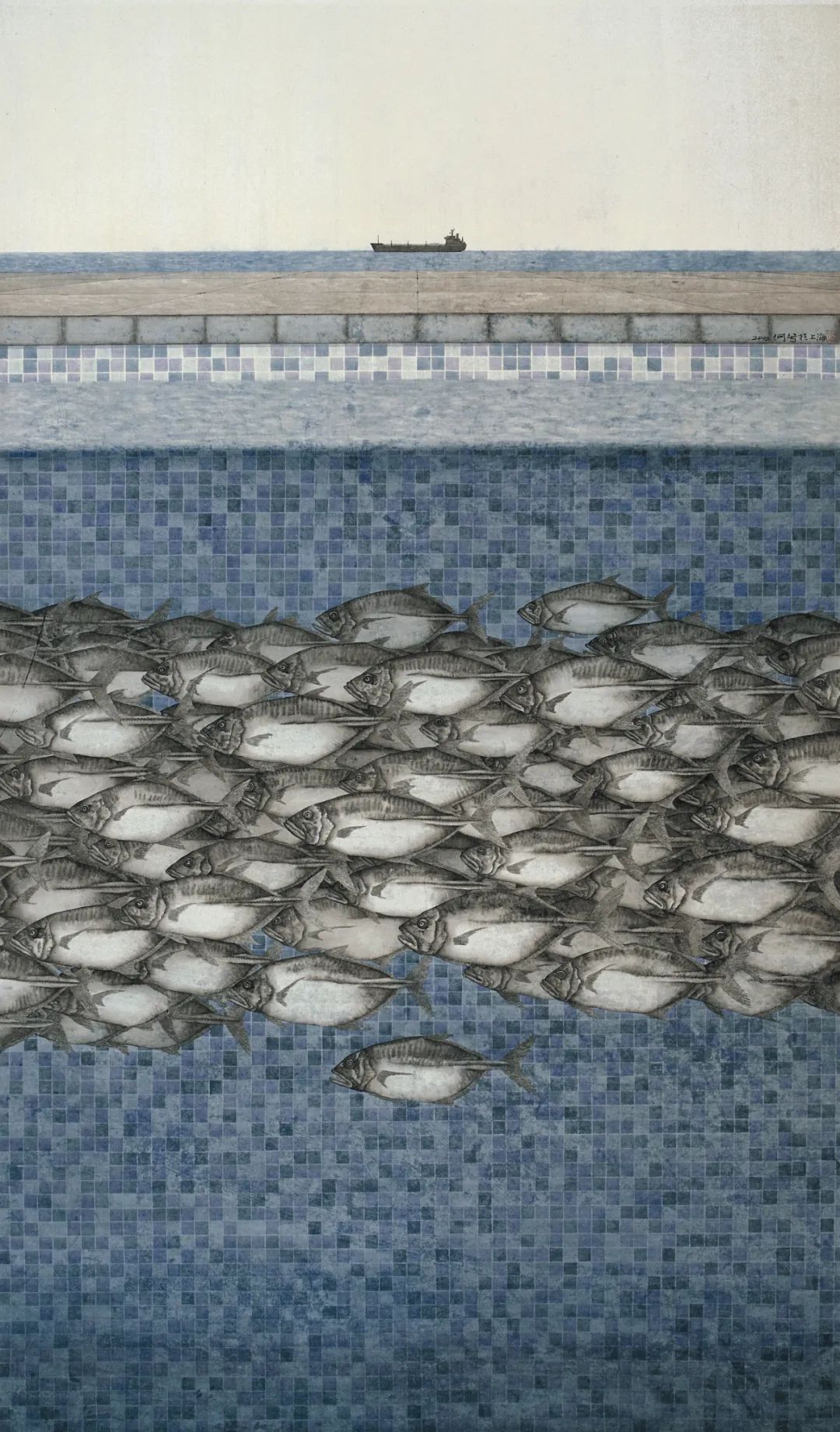

隔岸觀海 紙本水墨 93x173cm 2019

? ? ?何曦的與眾不同早在工藝美校時期就初露端倪。那時畫素描,很多學(xué)生喜歡十幾小時的長久作業(yè),死摳細節(jié)。而何曦喜歡用線進行尼古拉費辛式的速寫表達,畫得很有靈氣,被戲稱為“何古拉費辛”。當(dāng)時老師出了一句詩讓大家創(chuàng)作:“松樹低壓迷山徑”,同學(xué)們多據(jù)實描繪詩中景致。何曦覺得詩眼在“迷”字,應(yīng)該是人迷山徑,所以畫了一個挑夫在山路前踟躕不前的樣子,獲得好評。不由令人想到趙佶所出的關(guān)于“野渡無人舟自橫”的考題。所謂不期修古,不法常可,倘穿越回九百年前,他也該是受徽宗青眼相待的那位畫師吧。

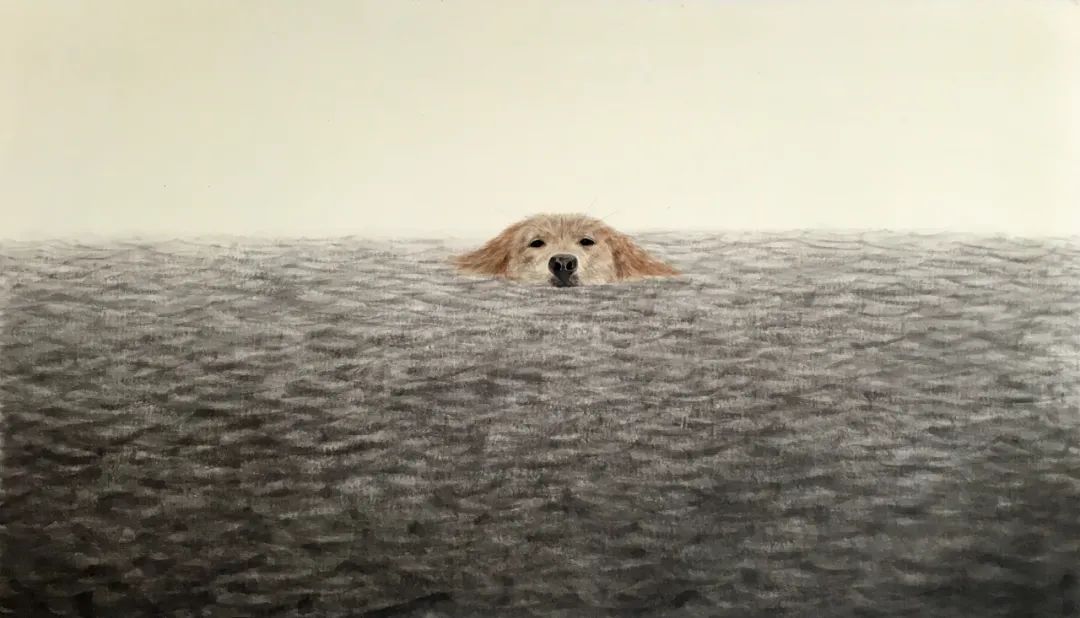

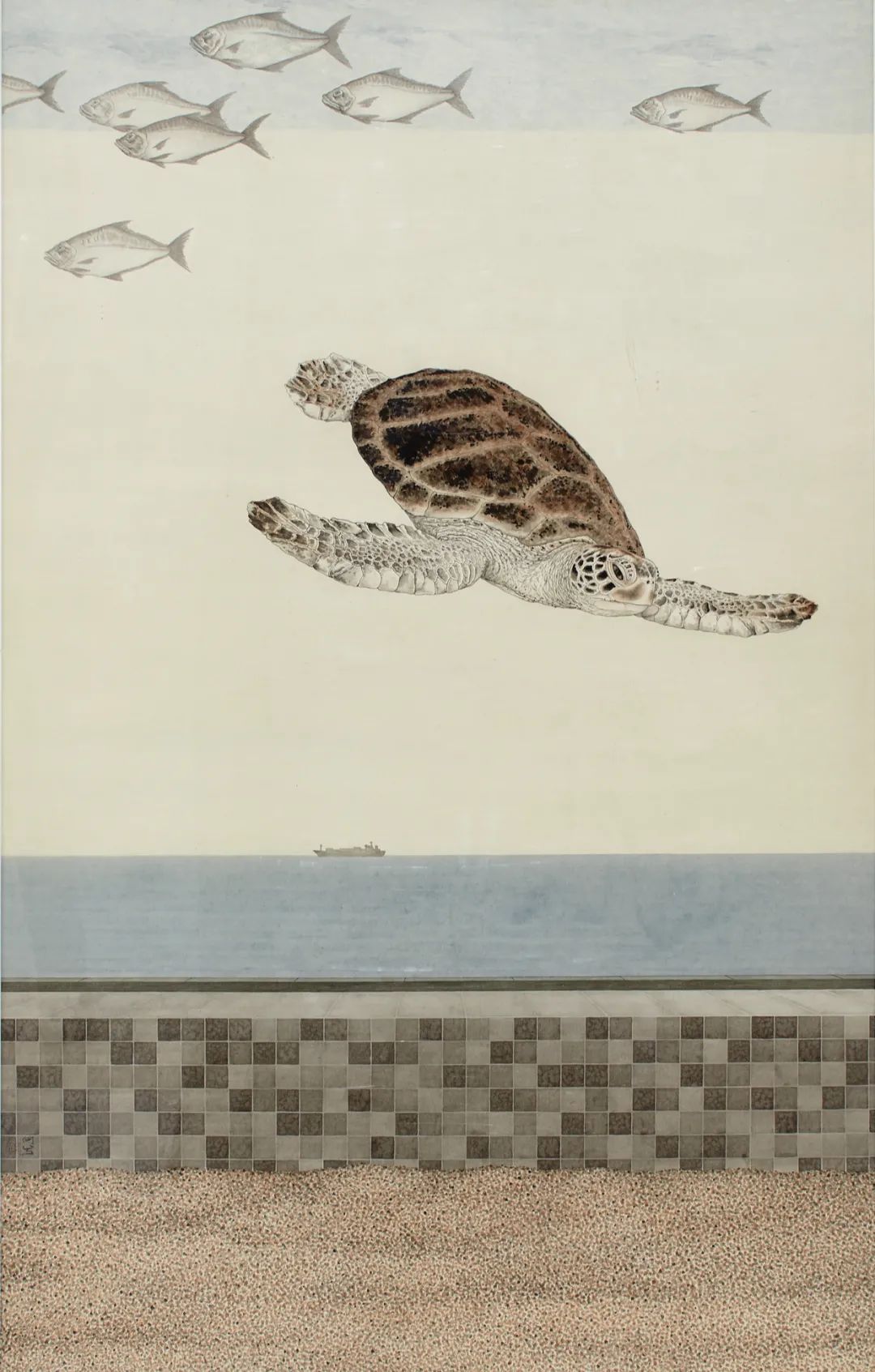

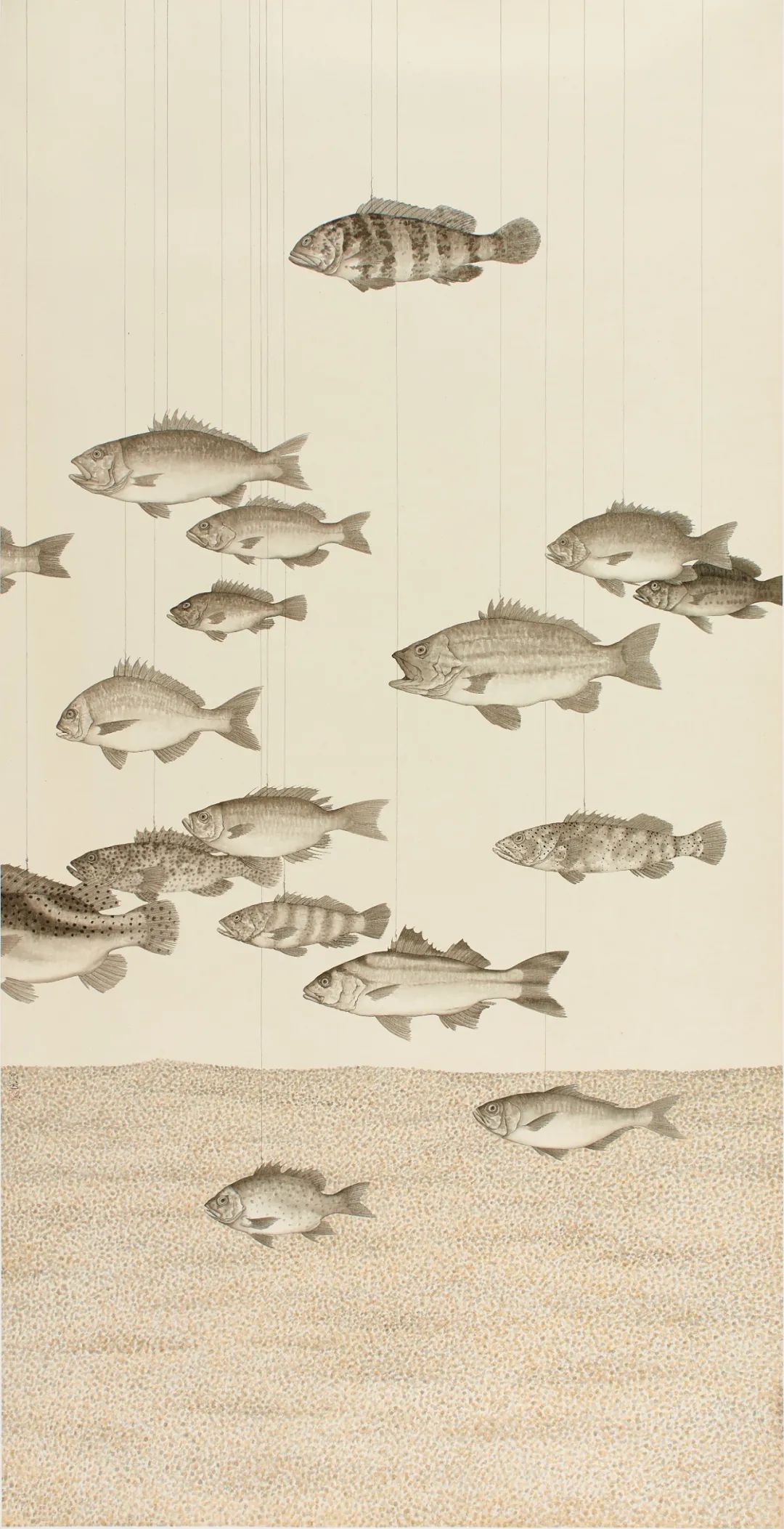

?岸邊的水族館 紙本水墨 198×120cm 2014?

85新潮如天雨繽紛般降臨,在這個思潮并起、主義風(fēng)行的時代,何曦是理性而審慎的旁觀者和親歷者,他沒有刻意挪用或借鑒,而是饒有興致地大量瀏覽和隨機取舍。其中對他影響最大的哲學(xué)家是悲觀主義的叔本華。要么庸俗,要么孤獨。這種虛無和悲觀一以貫之,他心似瓊樓,望海生潮,所以害怕光明與美好的永恒流逝。而超現(xiàn)實主義的馬格里特則是何曦當(dāng)時最感興趣的一位西方畫家,如此哲學(xué),如此奇幻而荒誕。該時期的作品中,那升空的魚、落入水底的骰子、夜空中的蘋果、空間站的鳥籠等,無不帶有馬格里特的印象,似是而非,似非而是,將原本“可信”的物象布置描繪到可疑。

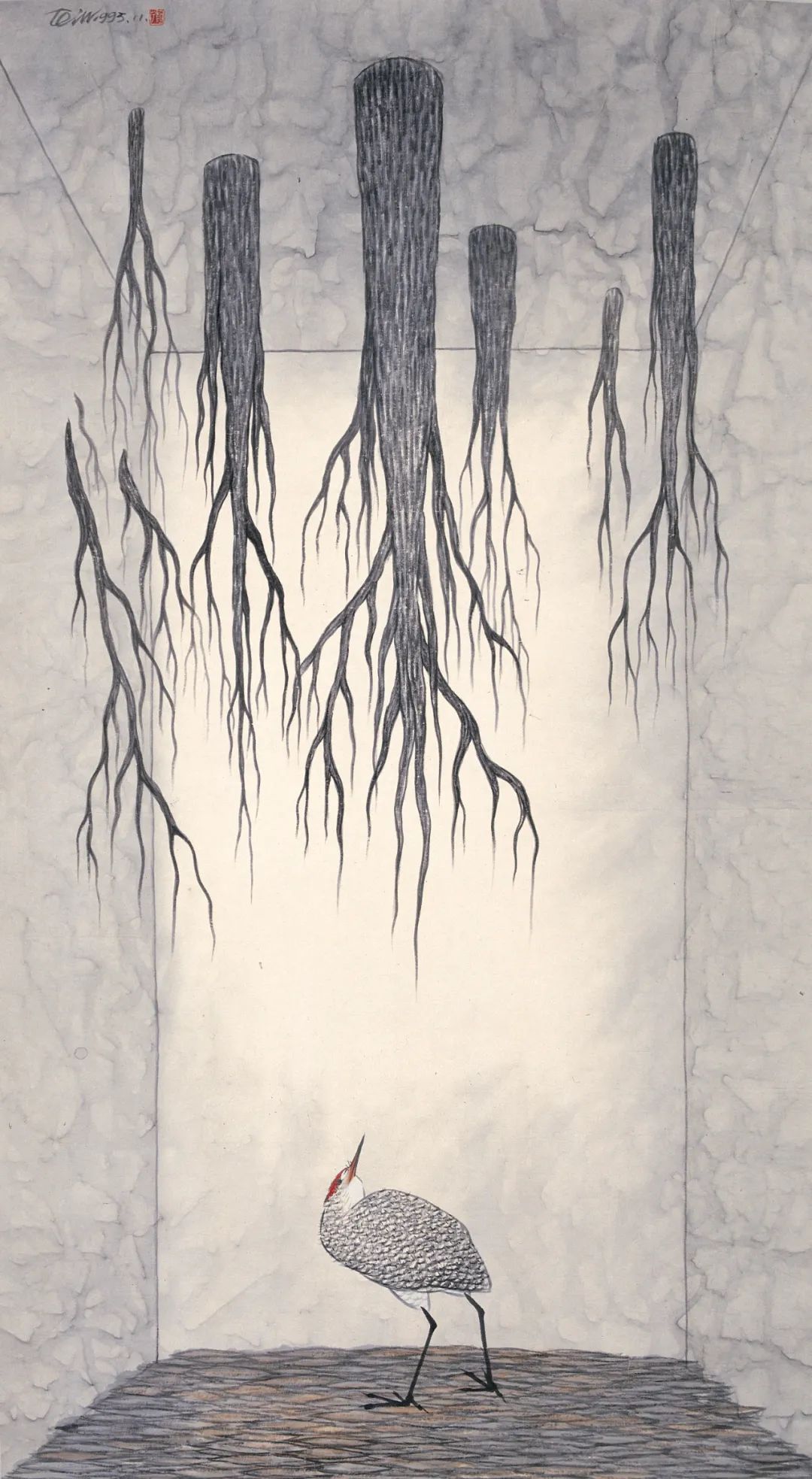

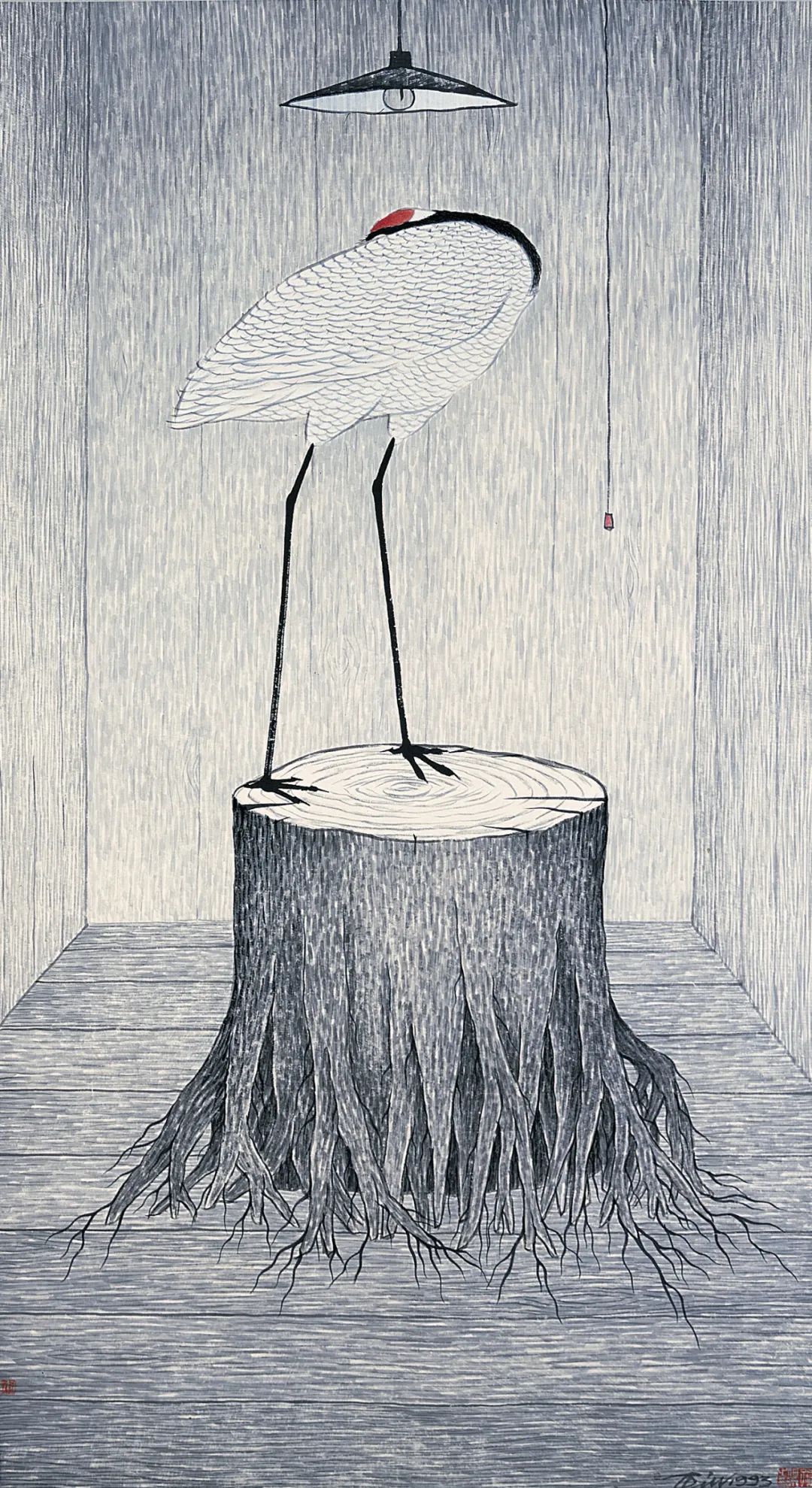

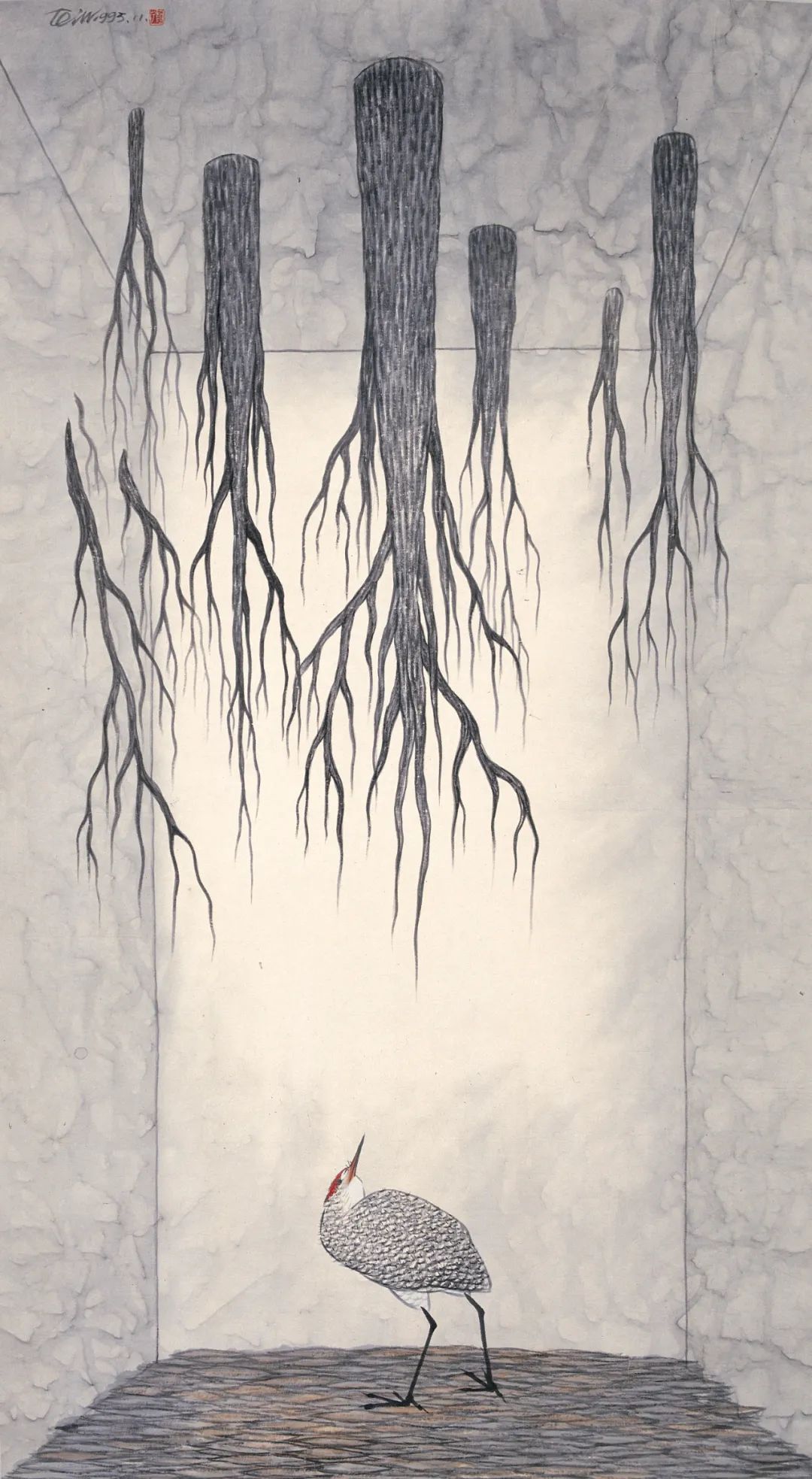

燈下珍禽 紙本水墨?150×80cm 1993

在本科三年級結(jié)束后的一個暑假,何曦和幾位志同道合的同學(xué)在北京辦了個宣言般的群展,名曰“小趨勢”,名字就是特立獨行的模樣。何曦展出了《蝌蚪的故事》系列組畫,可以看出弗洛伊德的影響,想表達一種普遍存在的生存壓抑與青春躁動。接下來就是風(fēng)格延續(xù)的畢業(yè)創(chuàng)作《岸邊的公路》和《西部》,雖然在技法和形式上還顯稚嫩,但已經(jīng)具有鮮明的個人品格。

岸邊的公路 紙本水墨 120×180cm 1987

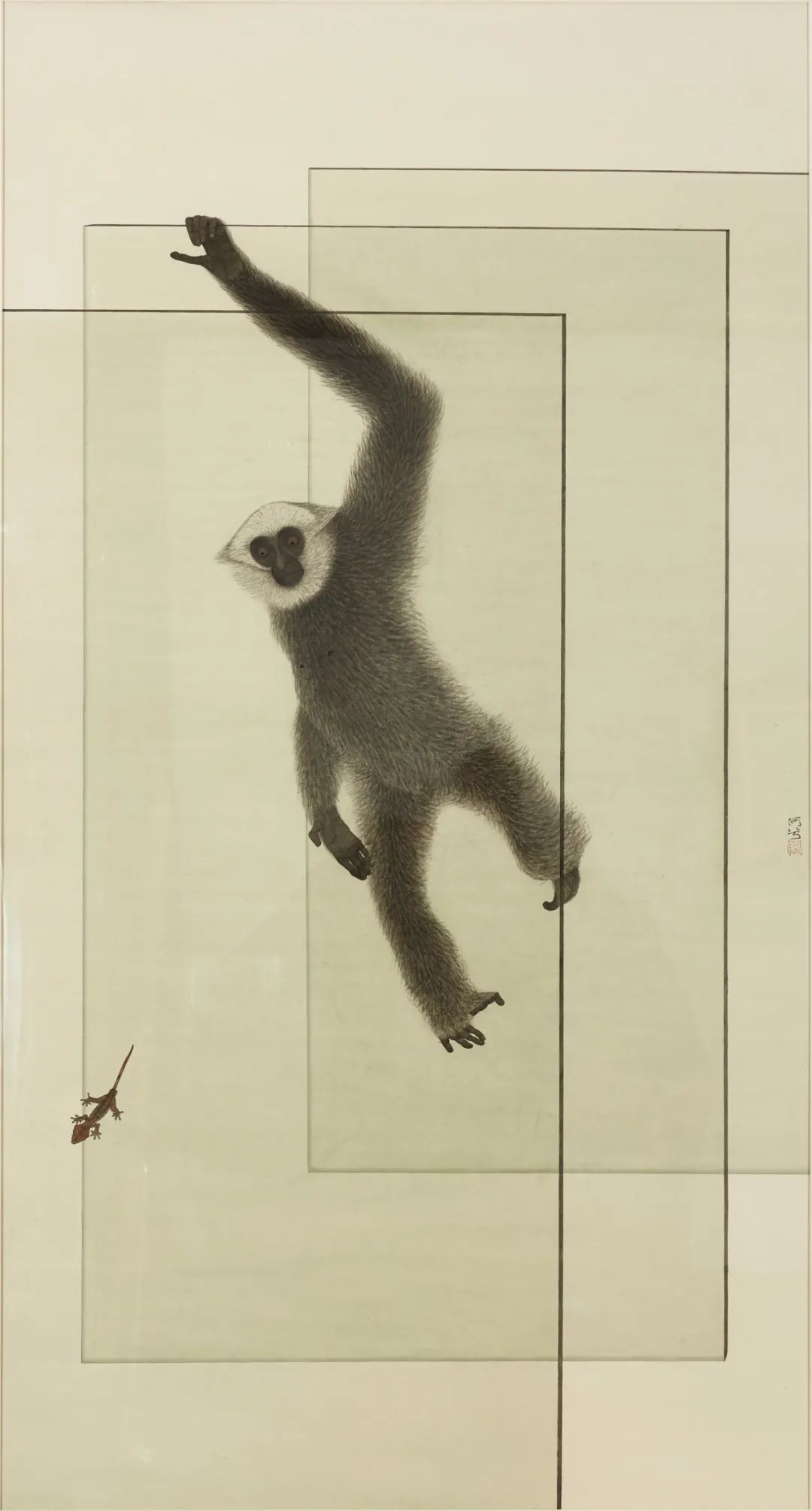

向來別有懷抱的何曦,從此一發(fā)不可收拾。他通過畫筆,找到了自我實現(xiàn)的最好路徑:借花鳥表達對現(xiàn)實與世界的關(guān)注。盧甫圣先生評價道:“何曦用帶有象征性的形式語言重新解構(gòu)了傳統(tǒng)圖式的符號系統(tǒng),用網(wǎng)罟與玻璃柜的圖象來暗示一種束縛與陳列的空間,從而容納并展開其對于與傳統(tǒng)有關(guān)的文化命題矛盾而曖昧的寓言系統(tǒng)。”這個龐大的寓言系統(tǒng)大致分為五條隱喻線索:表現(xiàn)人與自然的矛盾、有感于城市建設(shè)的無序、隱現(xiàn)人與人交往之困境、闡述傳統(tǒng)文化與中國畫當(dāng)下境遇以及表達對于世界與未來的終極思考。

游著 紙本水墨 175×165cm 2015

80年代末90年代初的中國畫壇,花鳥畫領(lǐng)域從未出現(xiàn)過這種形態(tài)、寓意與表現(xiàn),何曦是首當(dāng)其沖的開宗立派者。他沉默而固執(zhí)地以一己之力,以最深厚的傳統(tǒng)筆墨改變了花鳥畫的觀念和圖示,使之成為思想與精神的載體。他的作品幾乎可以勾連四十年來中國社會的轉(zhuǎn)型與遞變,表達出對當(dāng)下與未來、人生與世界的追問和思考,如此孤標(biāo)獨步而又意味深長。

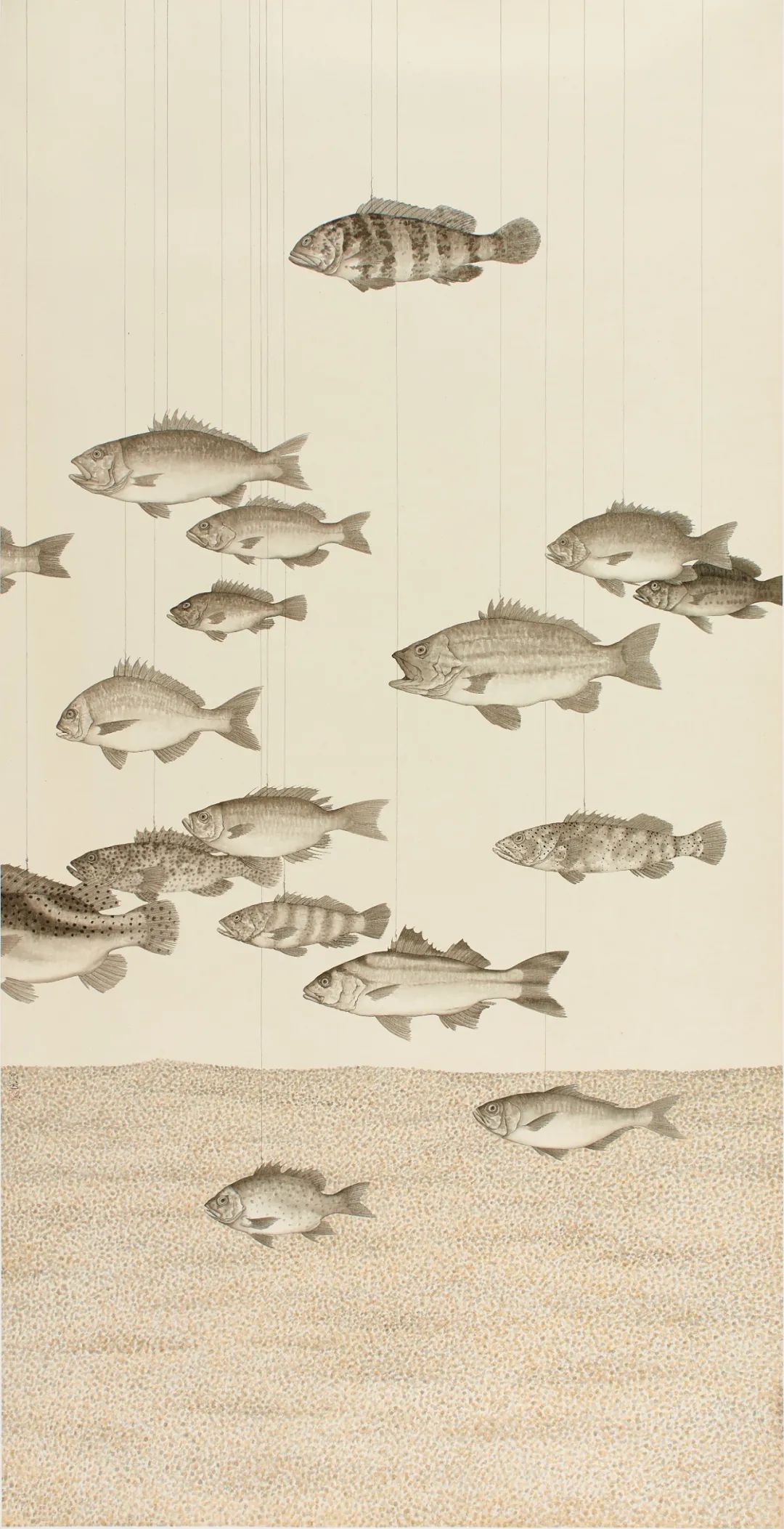

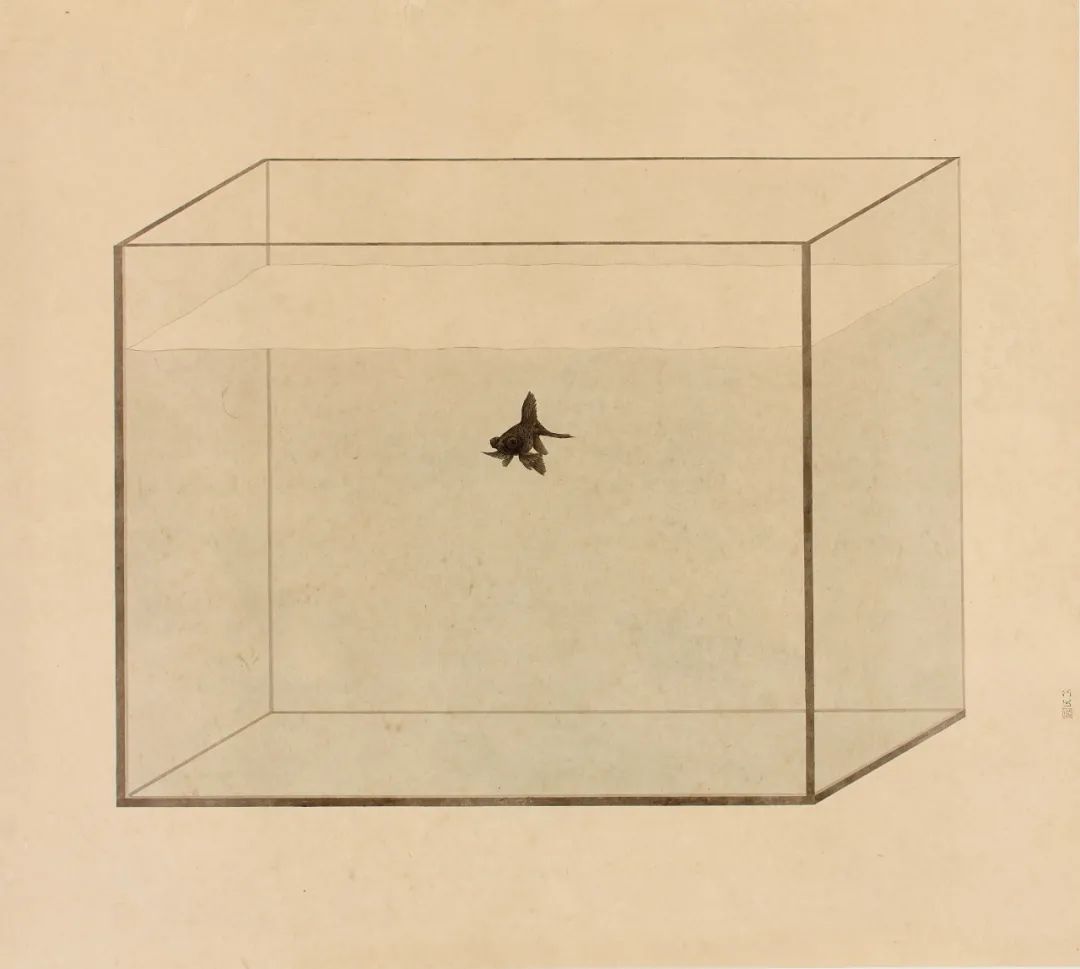

二、“知法犯法”

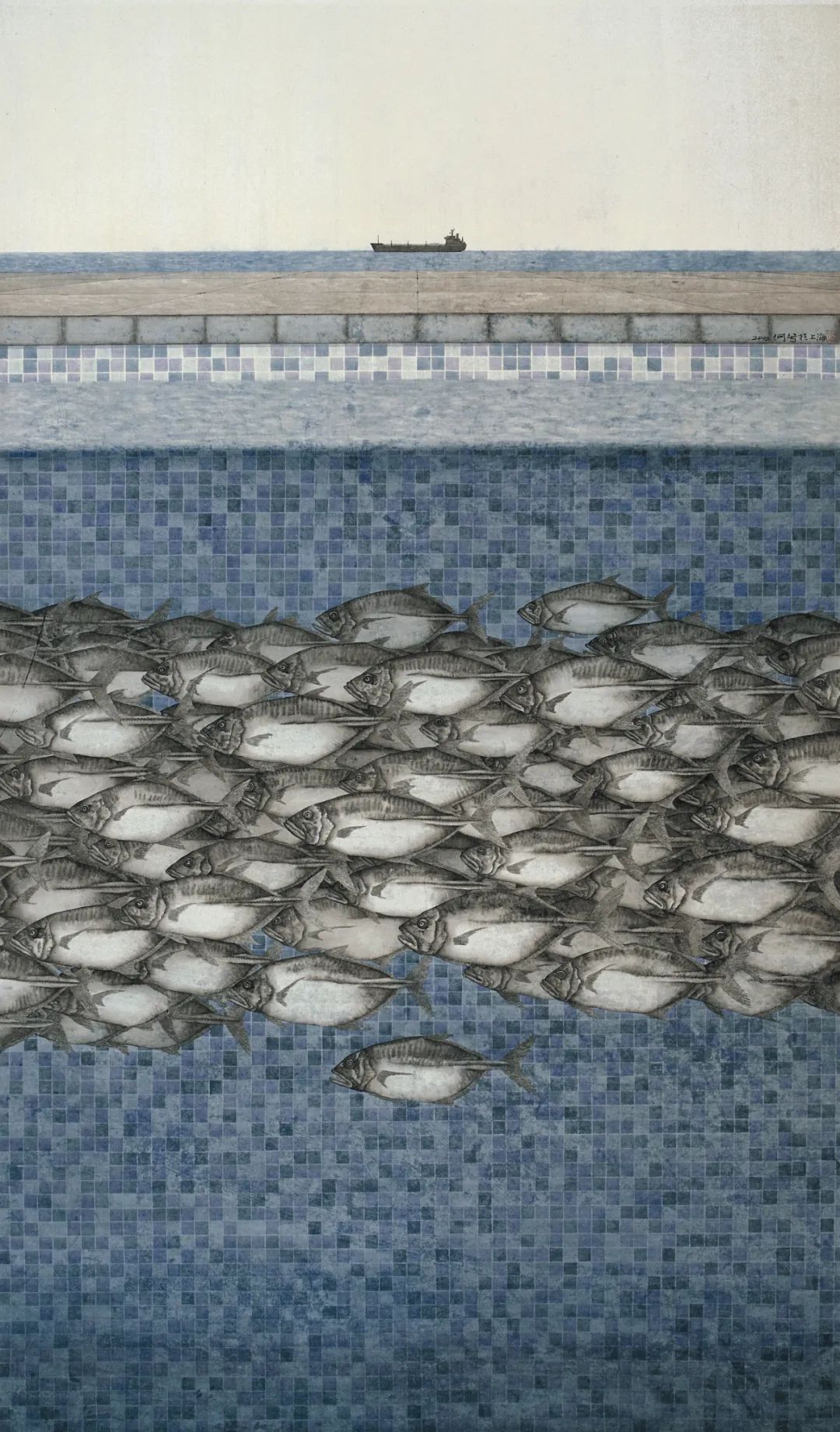

何曦在自己的隱喻系統(tǒng)中,“知法犯法”,一往直前。他的人與自然系列,主要以魚的形象縱橫開示。自在悠游的魚,同樣獨立而寂寞,相忘于江湖。何曦筆下的魚,表情和姿態(tài)豐富,灌注了自由的靈魂,卻多處在一個封閉的空間中,兀自憂郁、自賞或無聊,不知道這種情感是否源自他敏感而寂寞的童年。早在1987年所作的《上天入地》中,就表現(xiàn)出了魚的無處可逃,上天入地兩茫茫。這種憂患和焦慮的意識始終存在。即便是《海洋世界》這樣貌似寬闊的命題,海也是身外的海,那一線生機的可渡之帆,往往都在遙遠的彼岸,小若芥子微塵。《海洋世界(十)》中,那條孤寂的魚似乎在向八大致意,周遭的煙波浩渺,更像一個夢境。

海洋世界之一望無際 紙本水墨 205×120cm 2009

海洋世界之年年有余 紙本水墨 200×120cm 2010

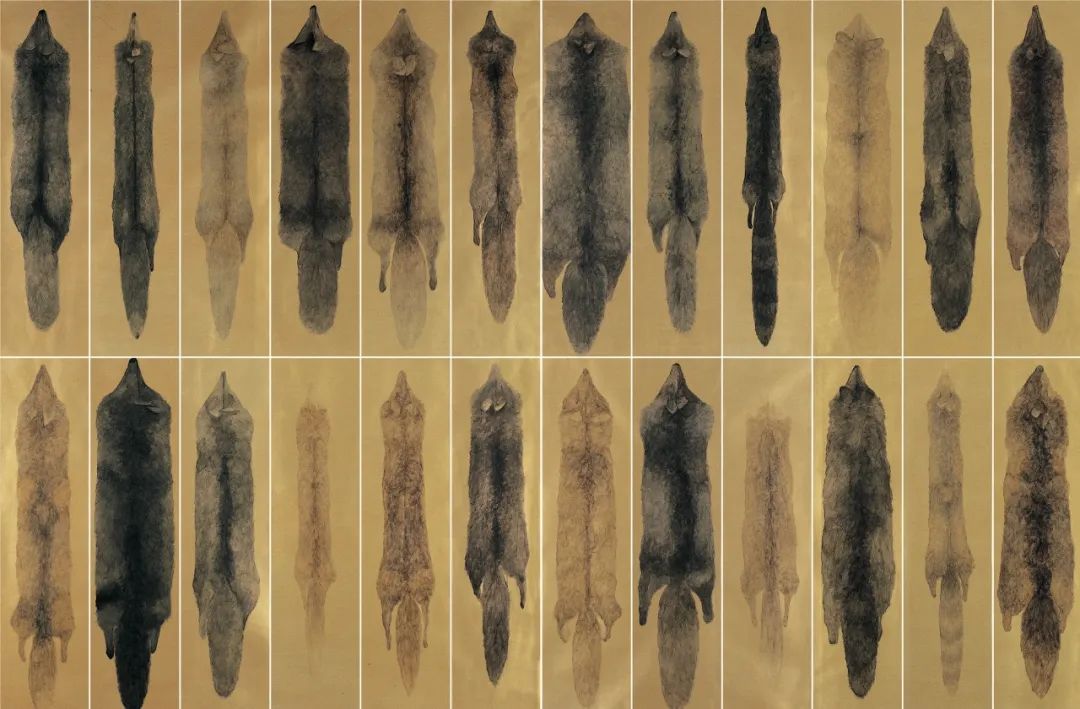

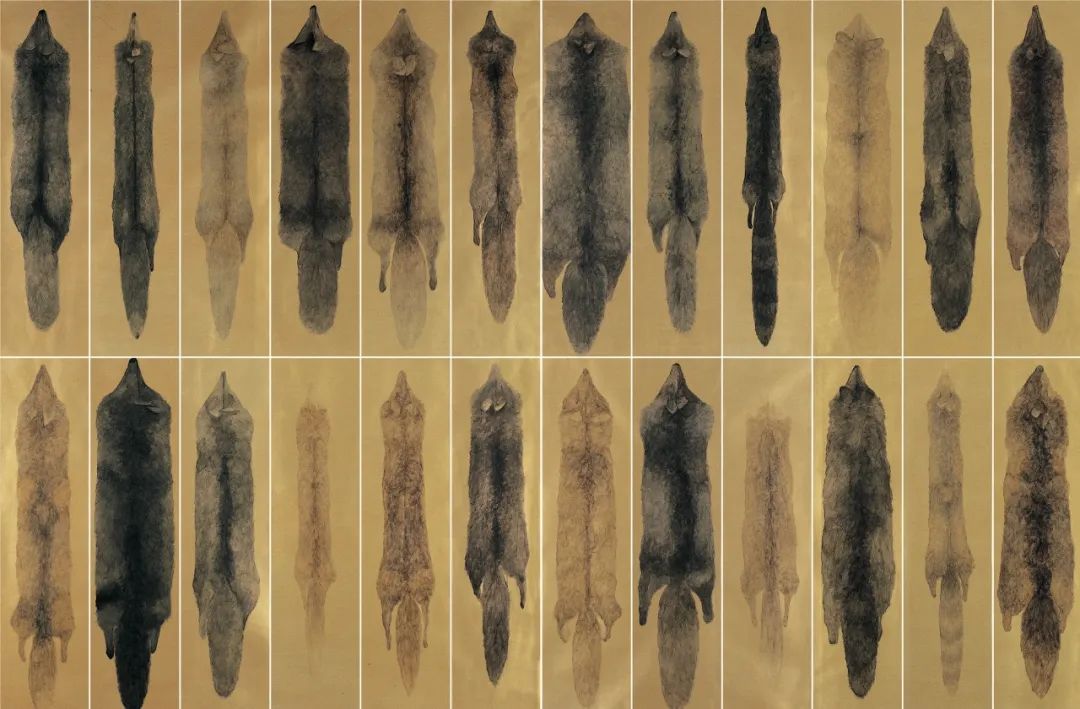

《狐悲》是何曦2003年的作品,為畫院年度展而精心制作,后來在上海美術(shù)館展出。他畫了36張不同形狀的狐皮,大面積陣列鋪陳,極具視覺震撼,像一則向死而生的圖像的寓言。飛鳥盡,良弓藏,狡兔死,狐狗烹。人與狐的命運,豈不相生相連,都有因緣果報,視之能不悚然而驚??

狐悲 金箋丙烯 266x420cm 2003

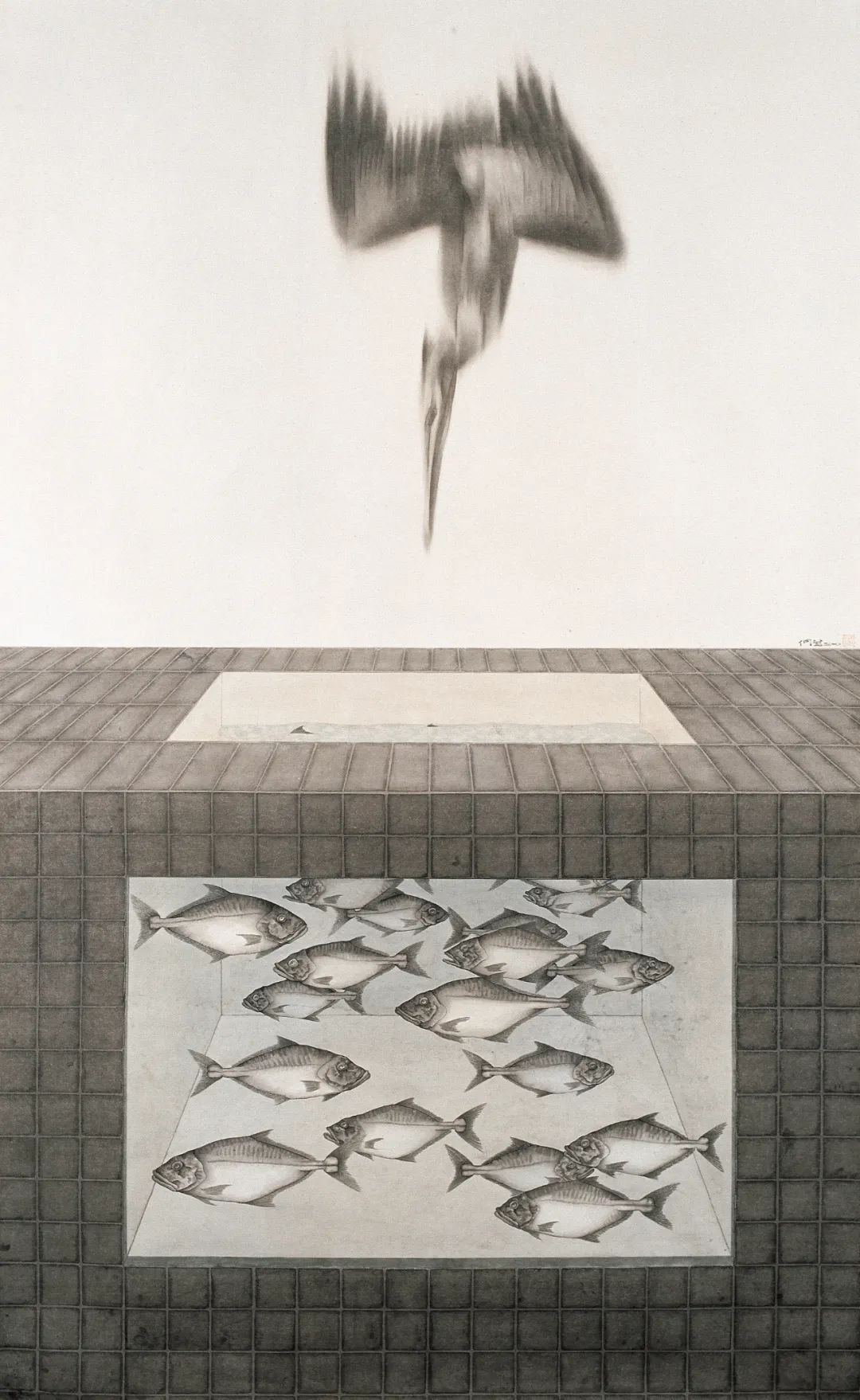

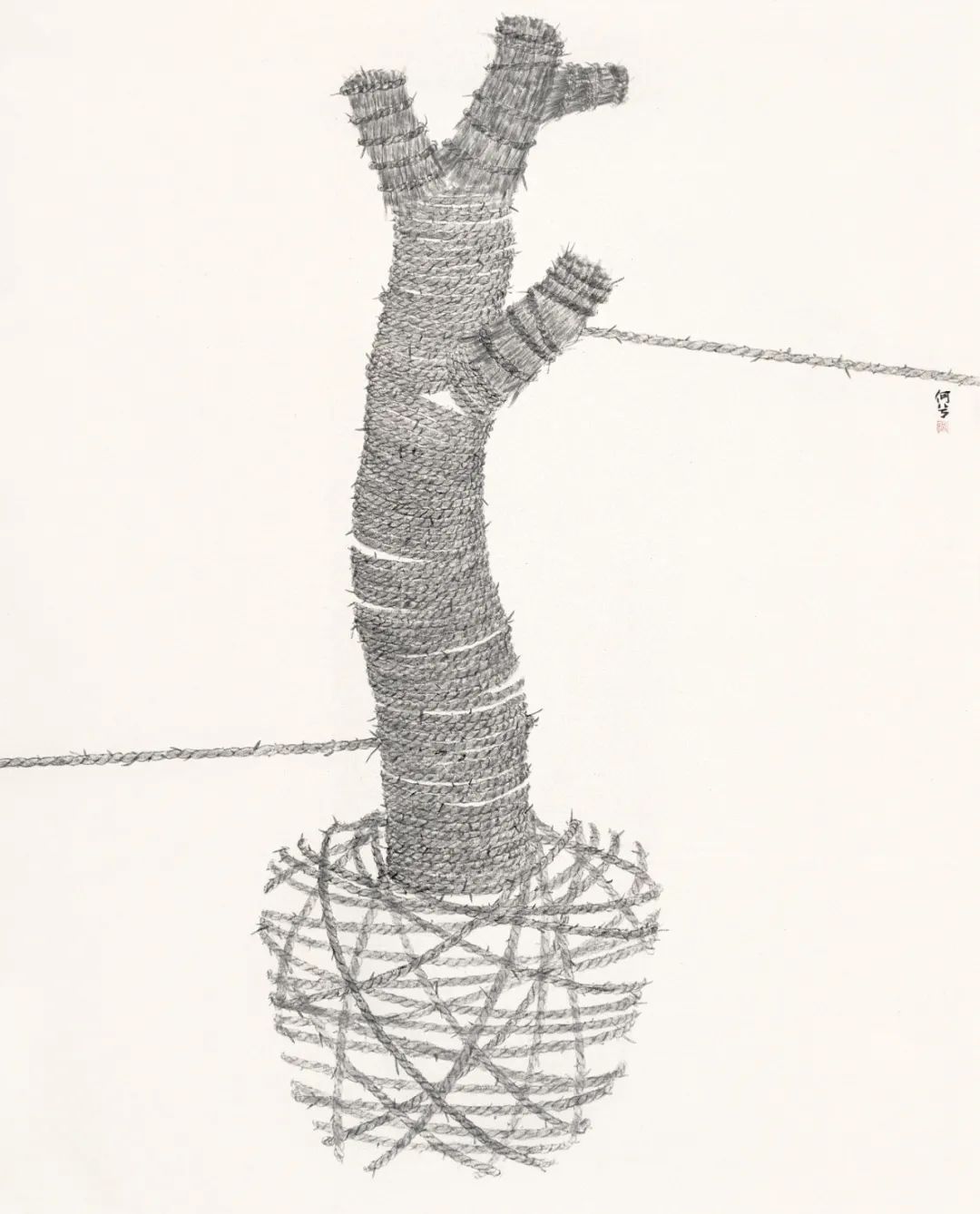

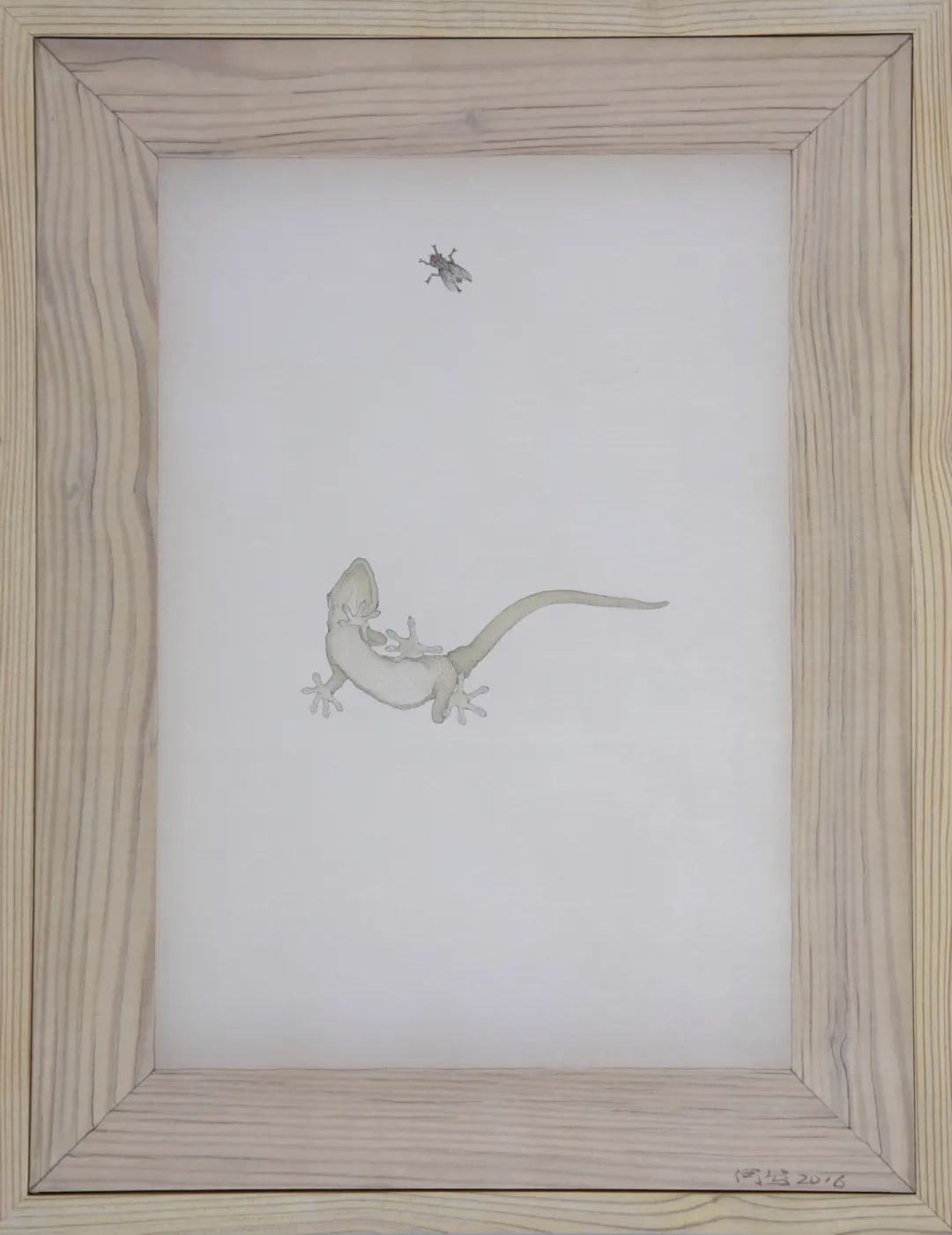

與自然中的魚并列,在關(guān)于城市建設(shè)的隱喻畫面中,何曦安排了鳥、昆蟲和樹木等意象。比如《聽泉》、《地下室》、《家園》、《地洞》、《城市生活》、《瓶中樂園》、《園林生活》、《二手植物》等,無不表現(xiàn)城市拘囿空間的壓抑與無奈,以及某些快餐式建設(shè)的無序。鳥與魚一樣,親近天地,又隨時游離,而天空海闊,有時竟也沒有它們的容身之處。從波德萊爾斥之為“惡之花”的工業(yè)化時代,到后工業(yè)化及迄今的互聯(lián)網(wǎng)時代,人類漸漸遠離了鳶飛魚躍的自由和青山綠水的閑適,面臨的共同境遇則是貫穿一百多年來的消費主義和現(xiàn)代城市病的困擾。何曦從小生活在上海,見到的鳥多在籠中,花都在瓶里,魚都在缸里,他說自己怎么能夠假惺惺地畫鶯歌燕舞、山花爛漫呢。《二手植物》中,被繩索層層困縛的樹甚至消失了樹的樣子,它們被連根拔起,像牲口一樣被遷移、流放,寄居在水土不服的陌生區(qū)域甚至禁錮重重的花盆里。鋼筋水泥日見裹挾了整個城市,并侵占了草木與魚鳥的家園,鳥只能在廁所水管邊聽泉,在四面圍困的地下室中窘迫成長,作為久在樊籠中的城市居民,有沒有惺惺相惜的感慨?

地下室?紙本水墨 150×80cm 1995

水族館 紙本水墨 240×120cm 2015

城市生活 紙本水墨 175×93cm 2014

美國波士頓美術(shù)館收藏

表現(xiàn)城市中人與人交往困境的作品,從《二手植物》的繩索意象延伸而來,比如《捆著我綁著你》,以麻繩纏身的形貌,表現(xiàn)出無法透氣的束縛與無聲的吶喊,身邊的蝴蝶與鳥,亦是一線相系,互相牽扯,不得自由。有時就是因為太在意,往往兩敗俱傷,退一步海闊天空。《和諧家園》隱喻身處紛繁而荒謬的城市,在看似和諧美好的共生空間中,危機四伏,相生相殺。《自畫像》系列也隱喻重重,他人眼中花團錦簇的形象,其實靠拼貼堆壘,有一天會轟然倒塌,片片飛散。人際關(guān)系或許脆弱,而最讓人受傷的,正是自我糾纏。

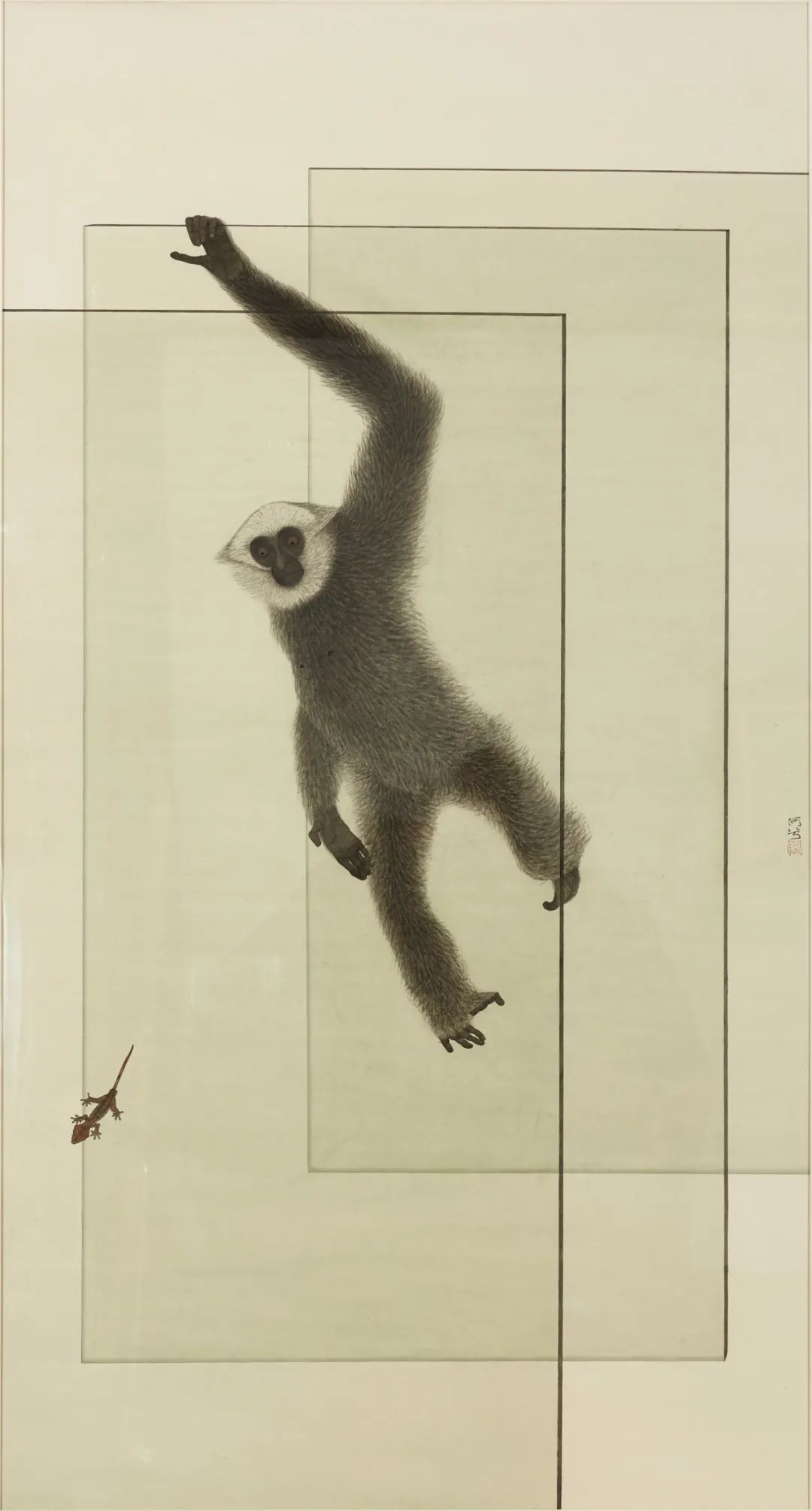

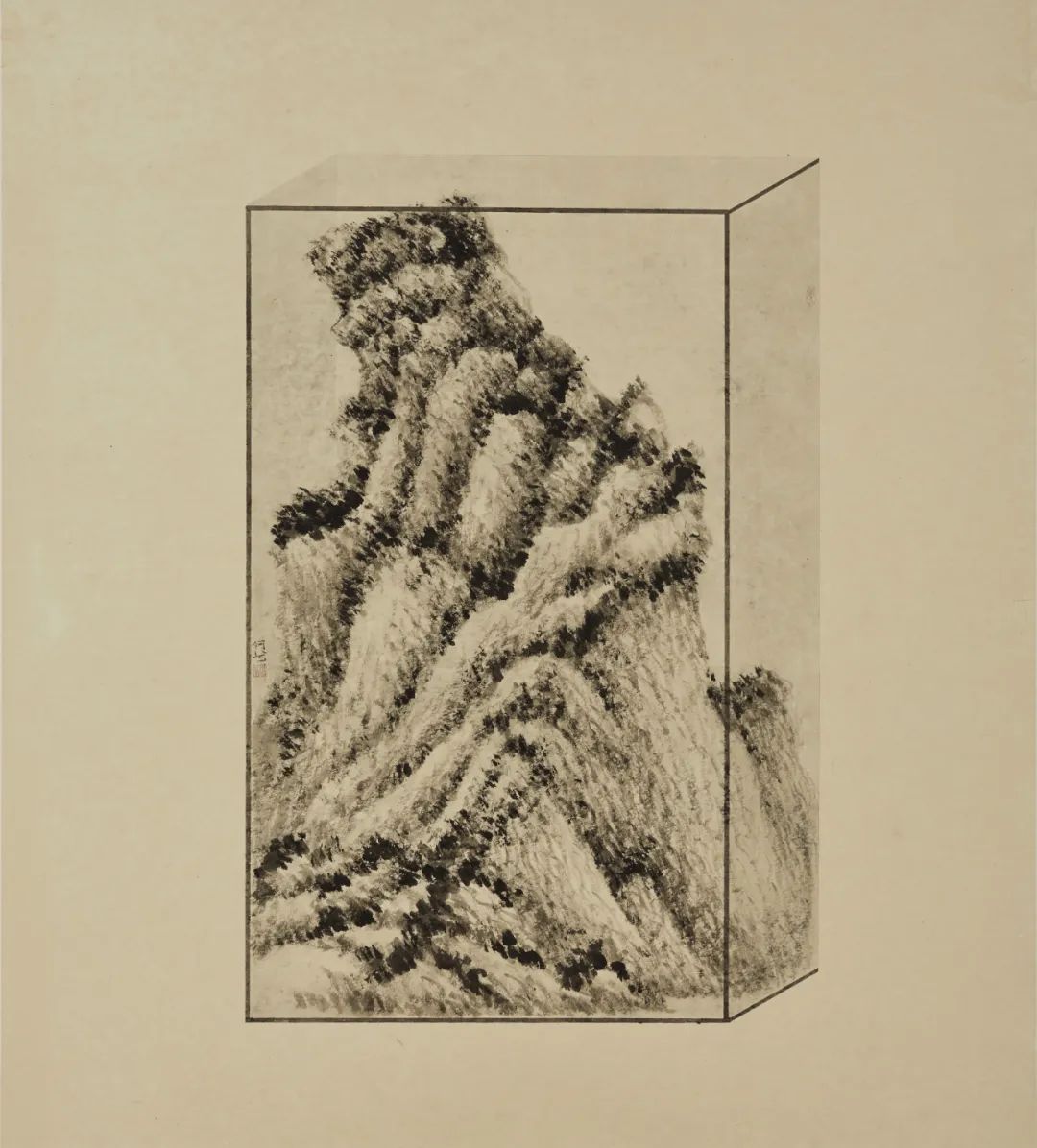

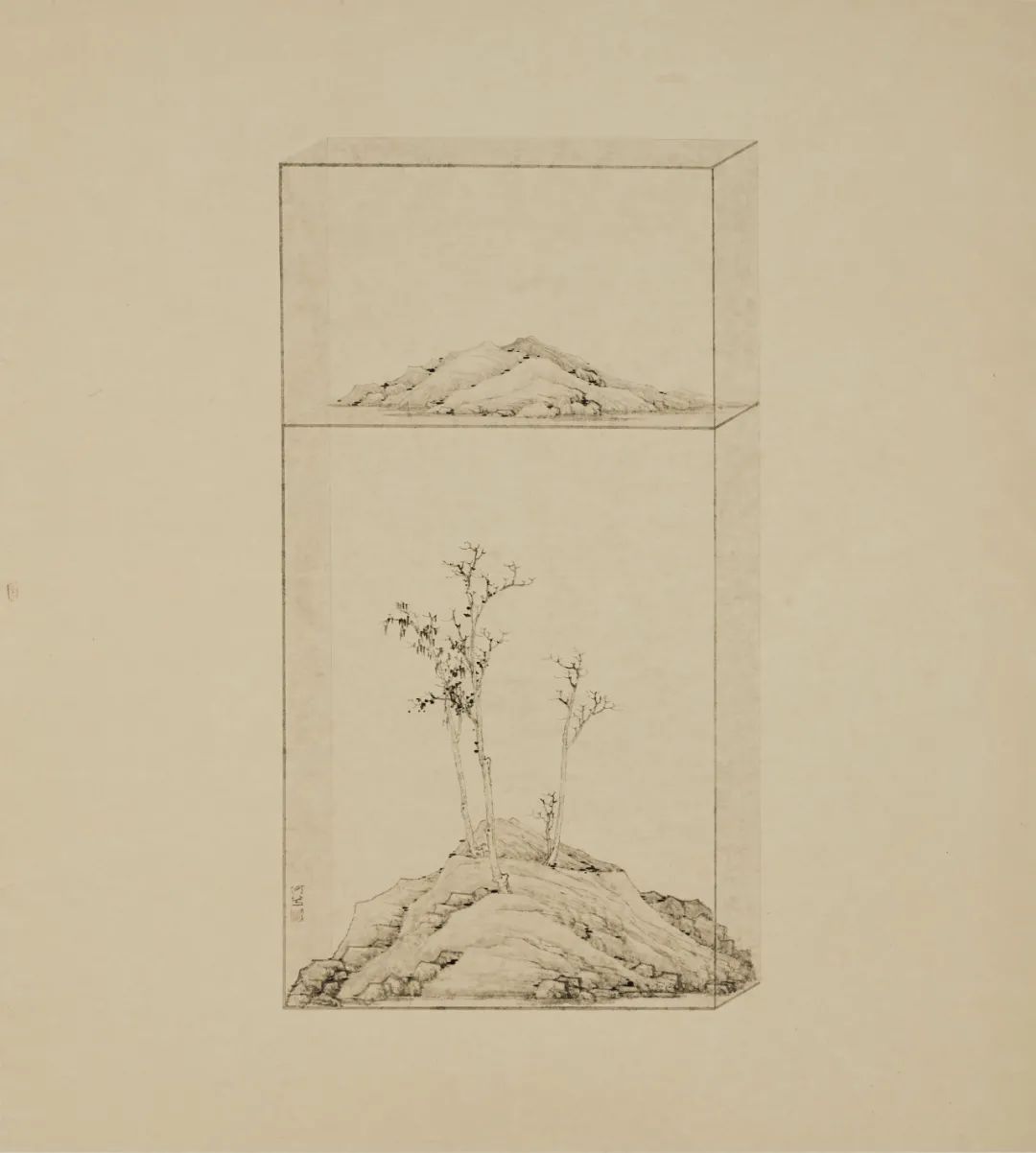

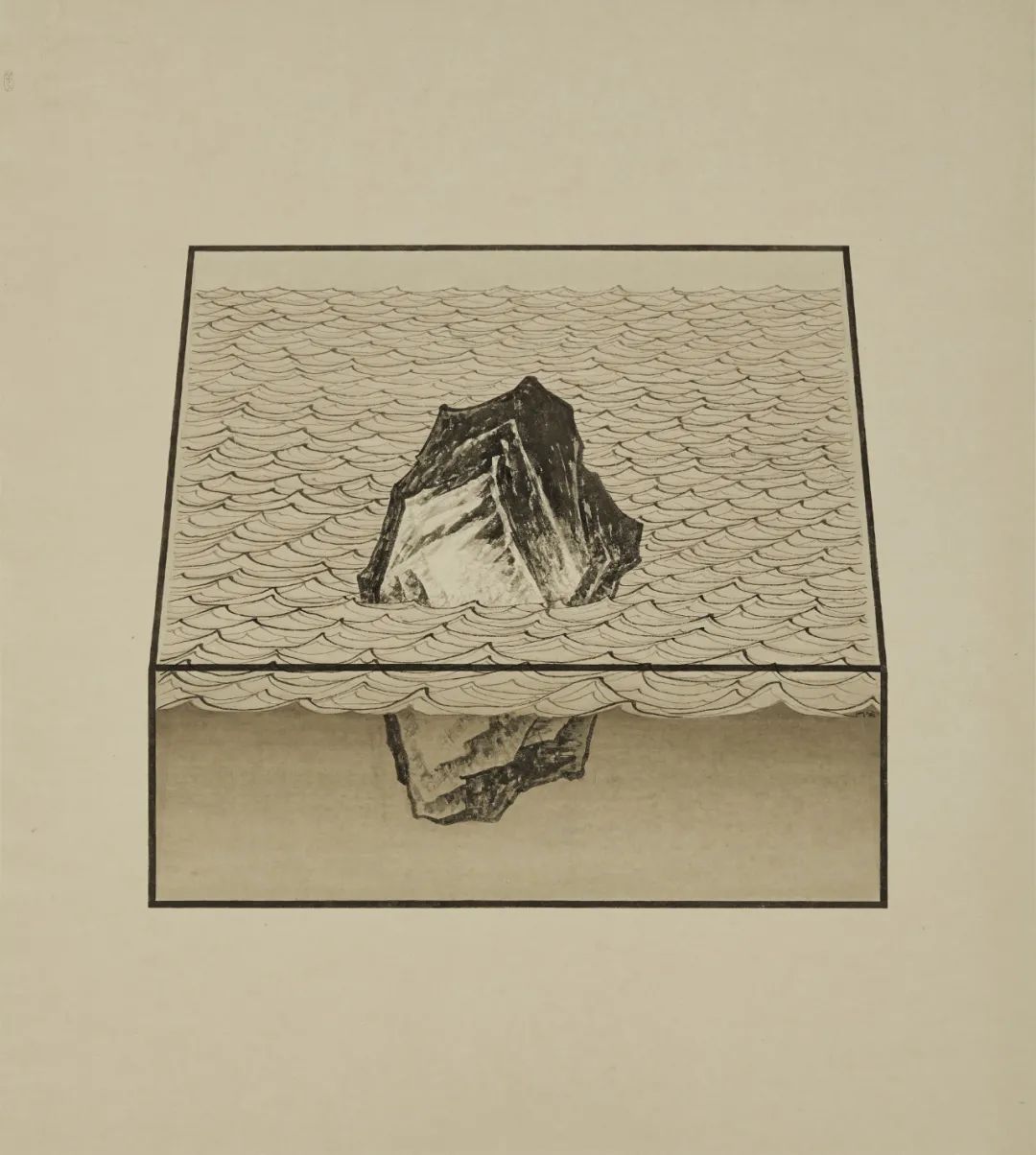

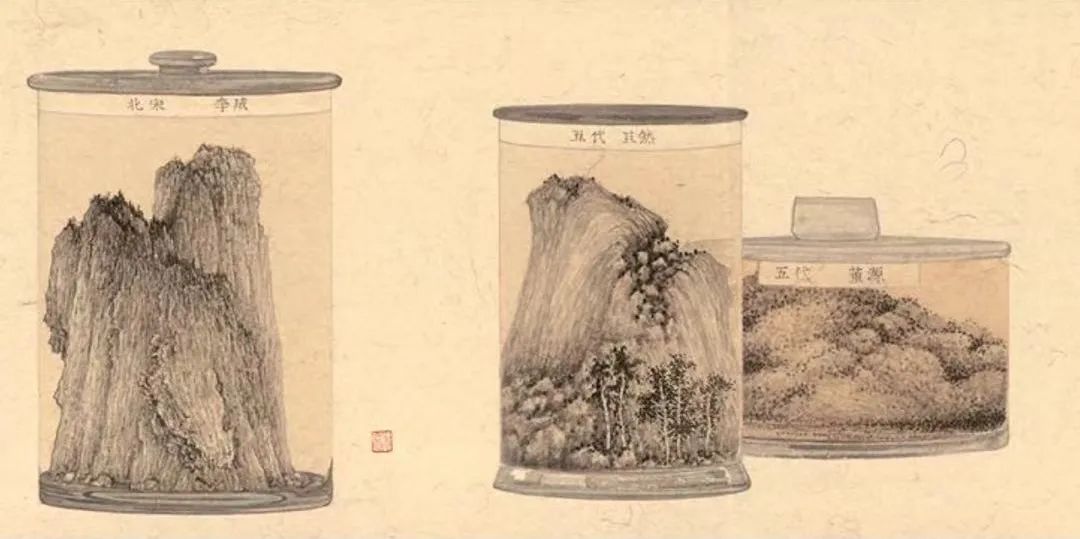

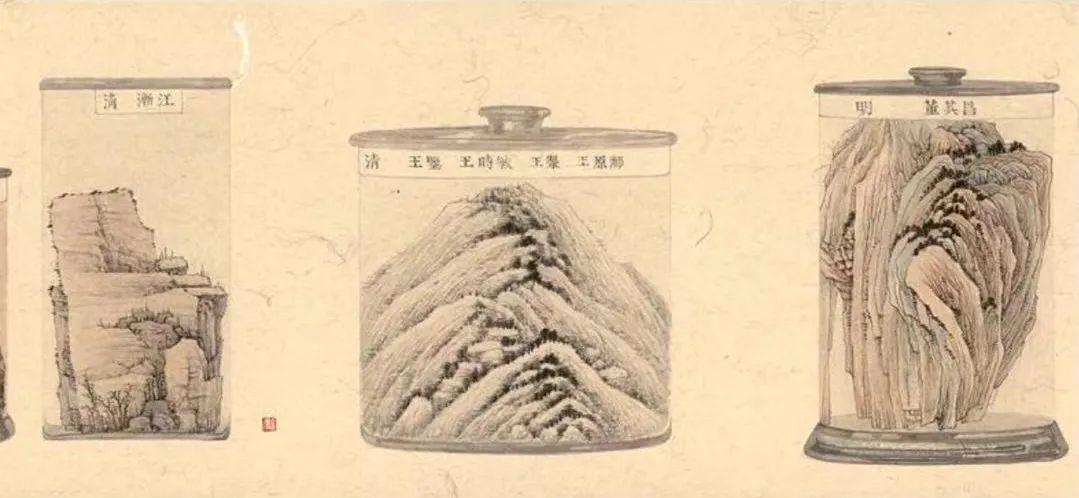

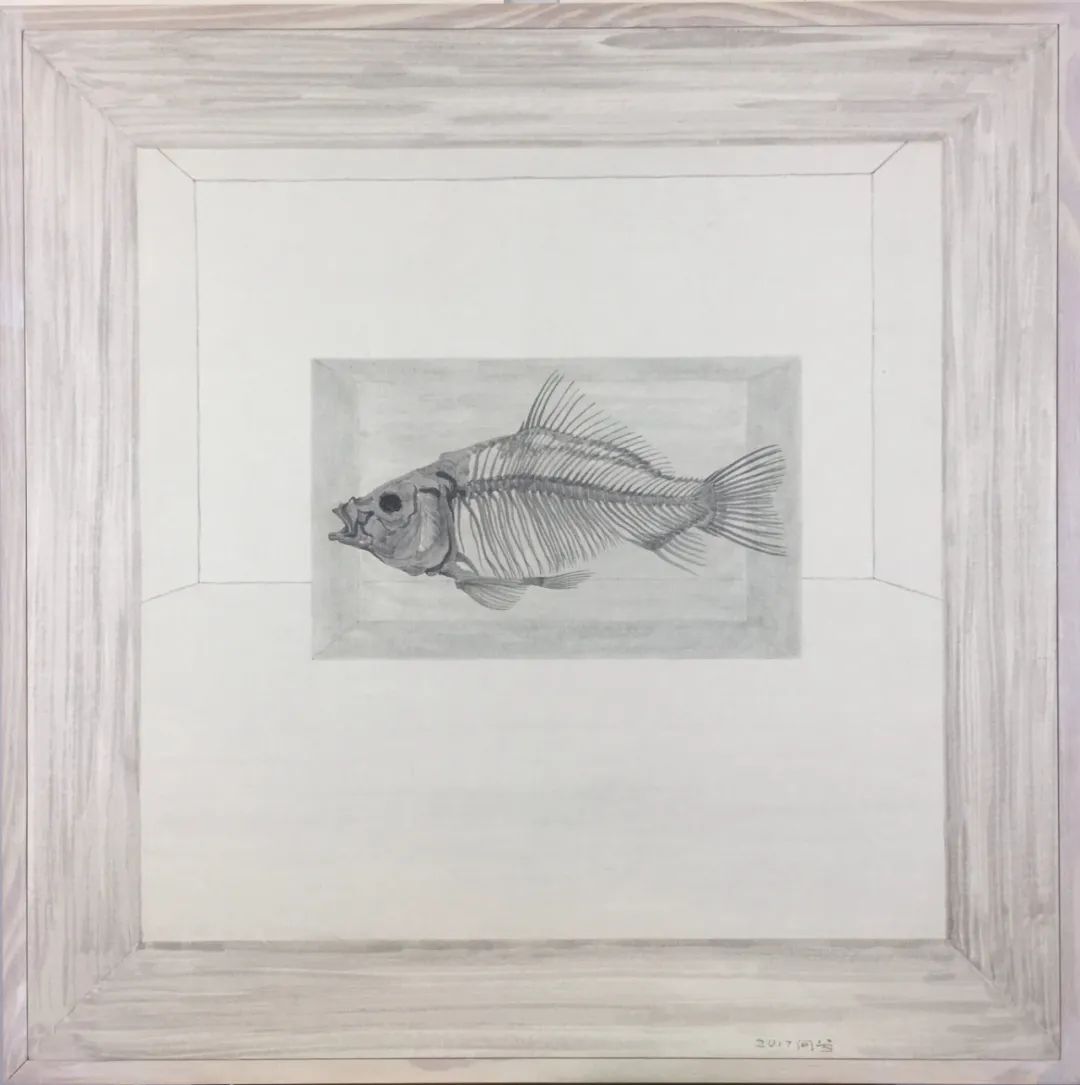

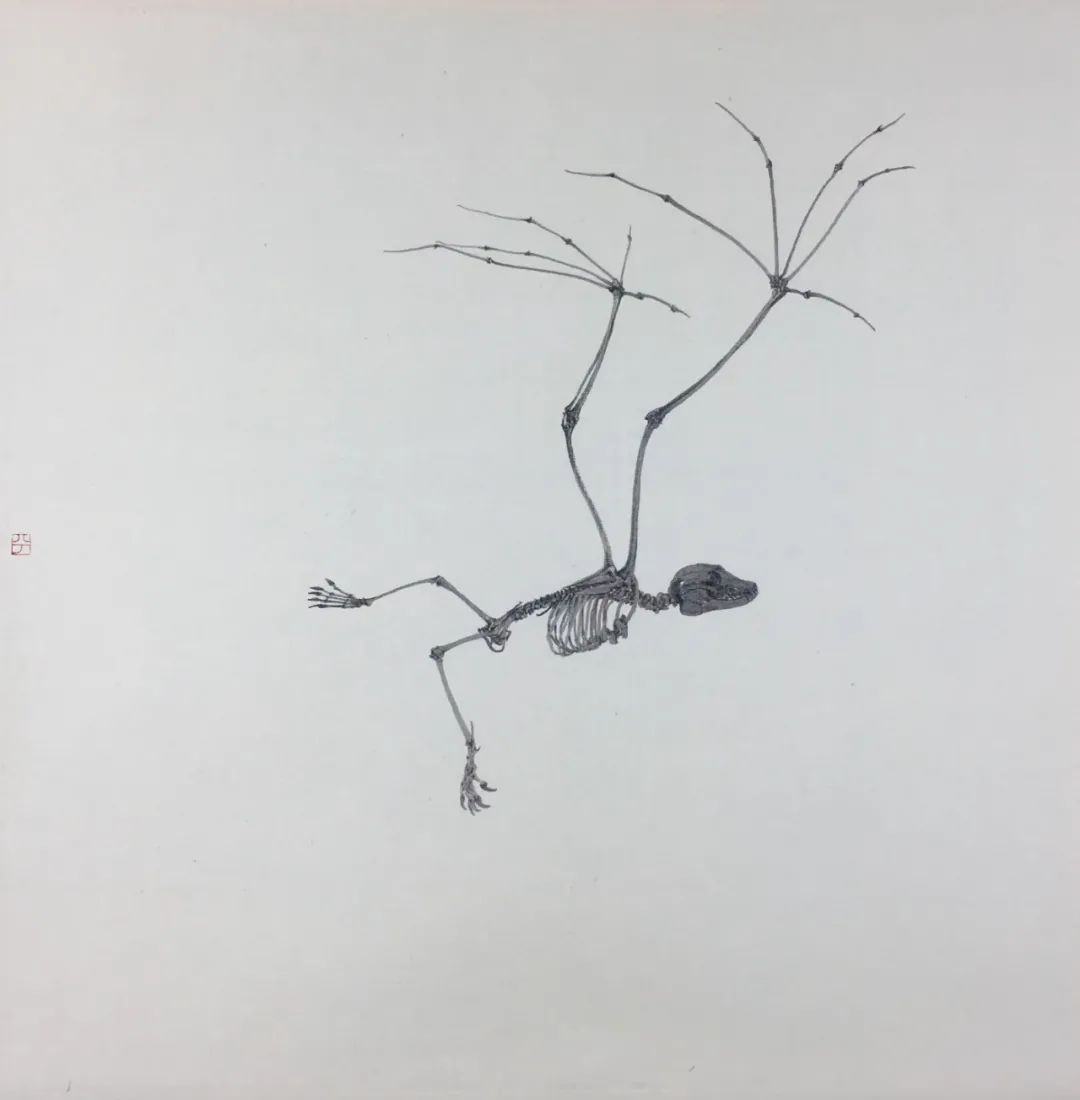

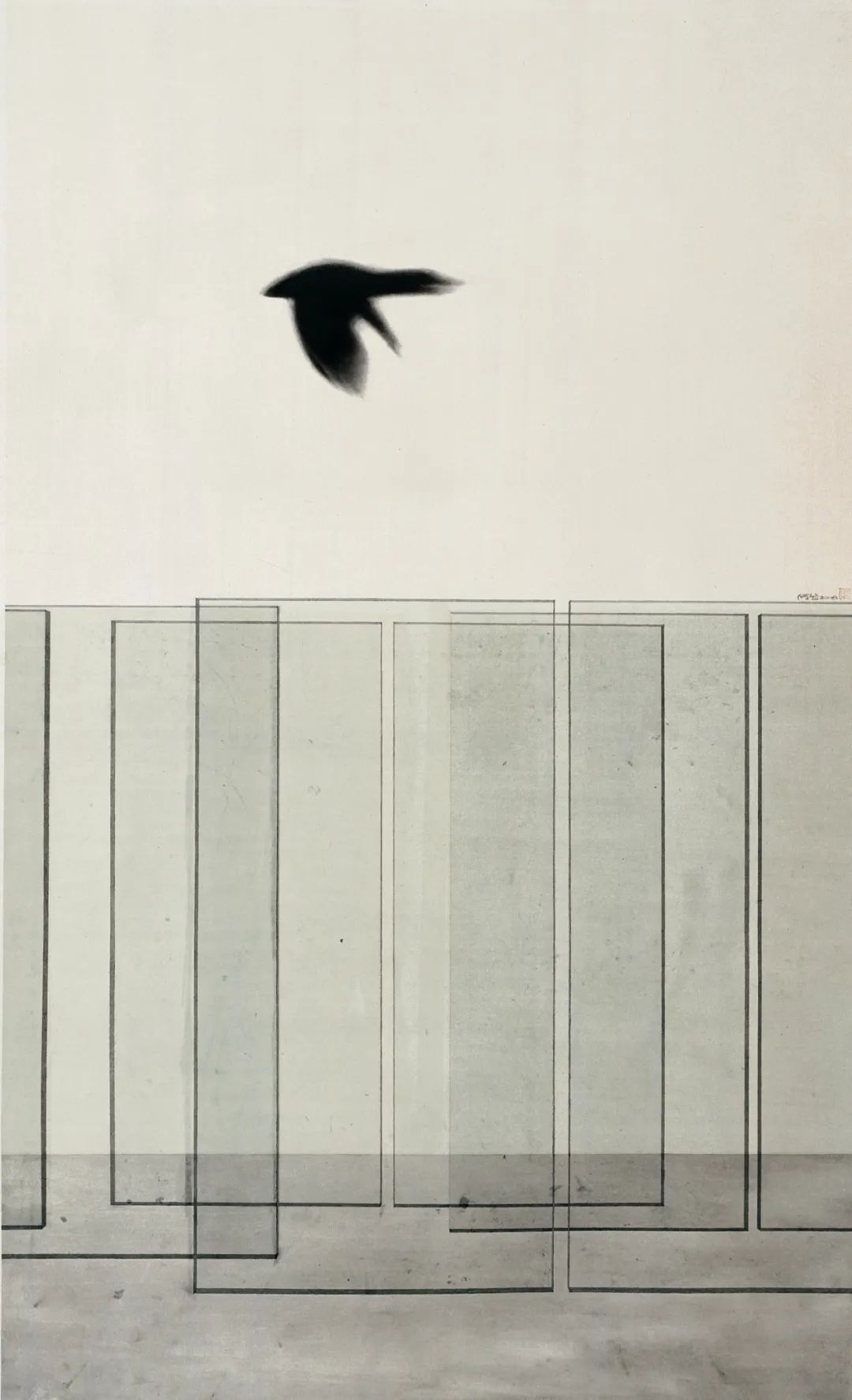

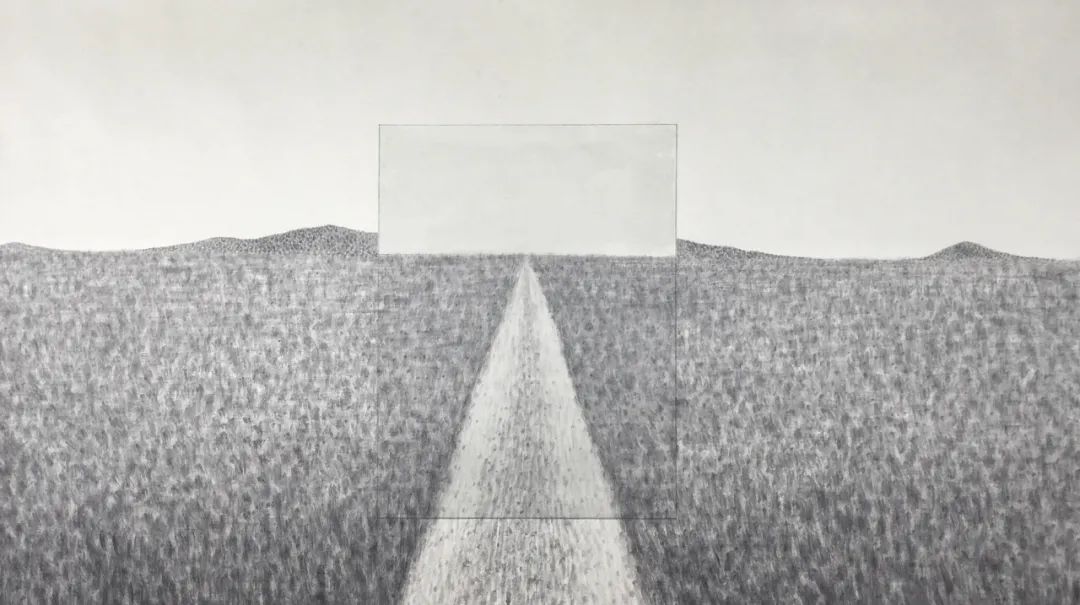

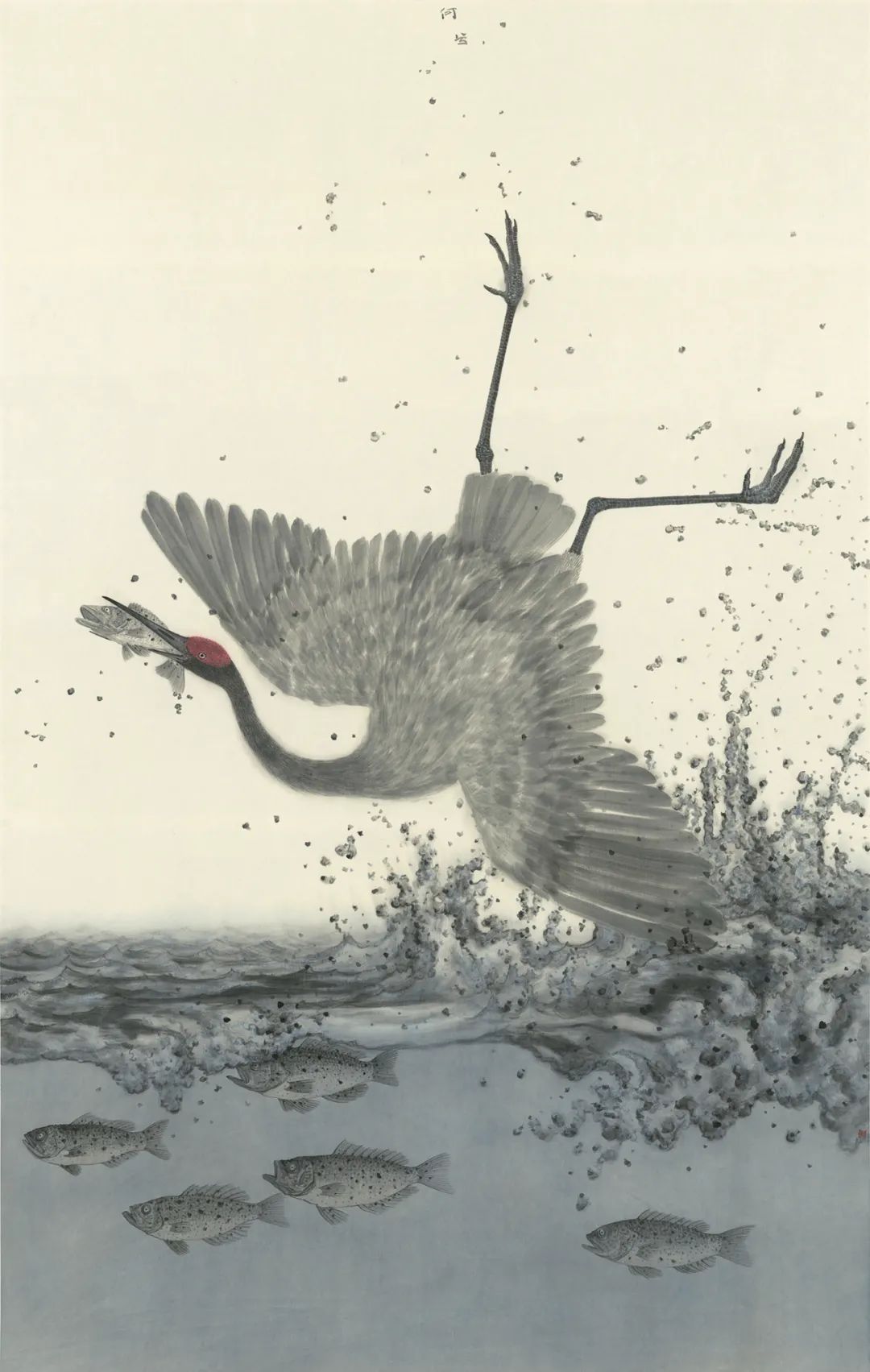

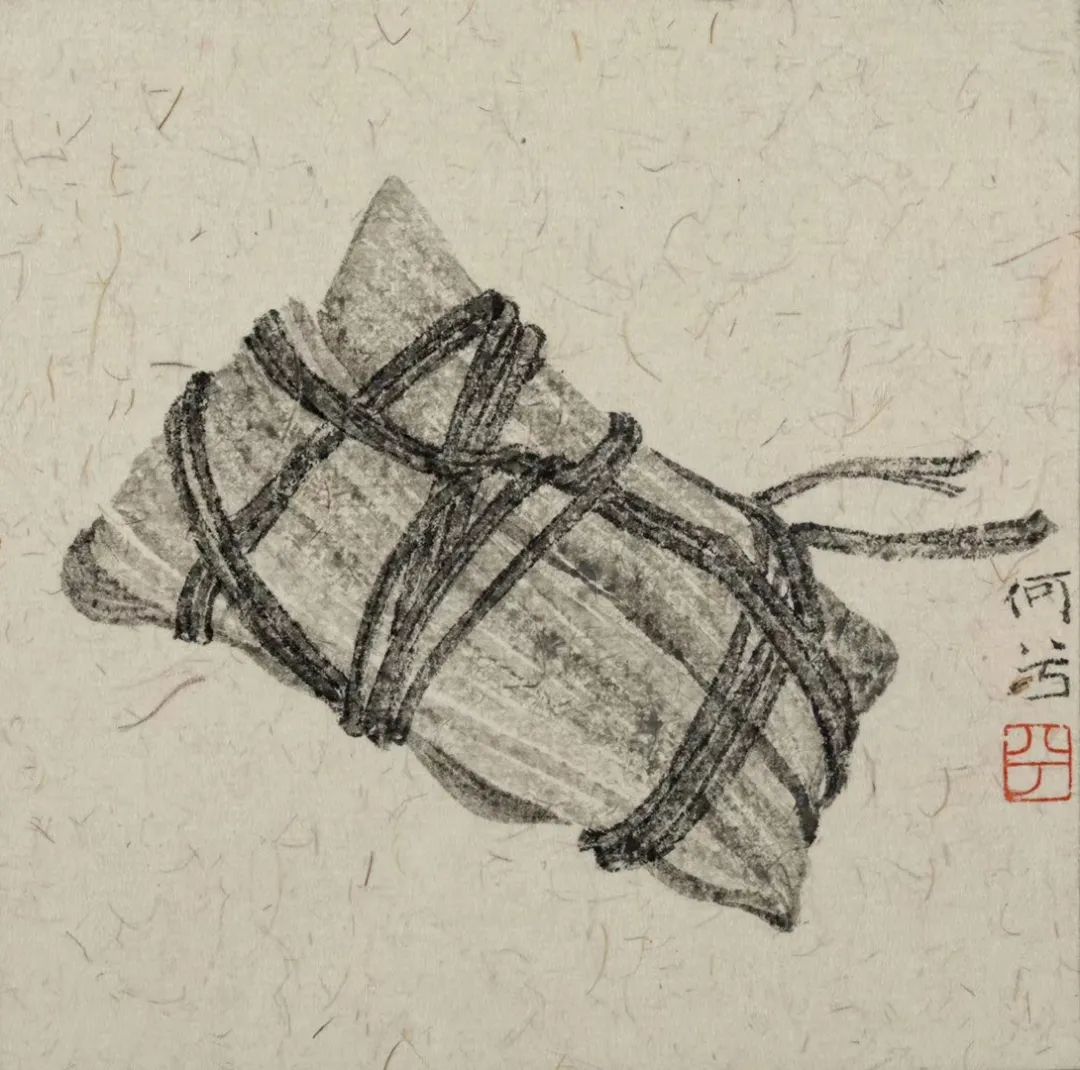

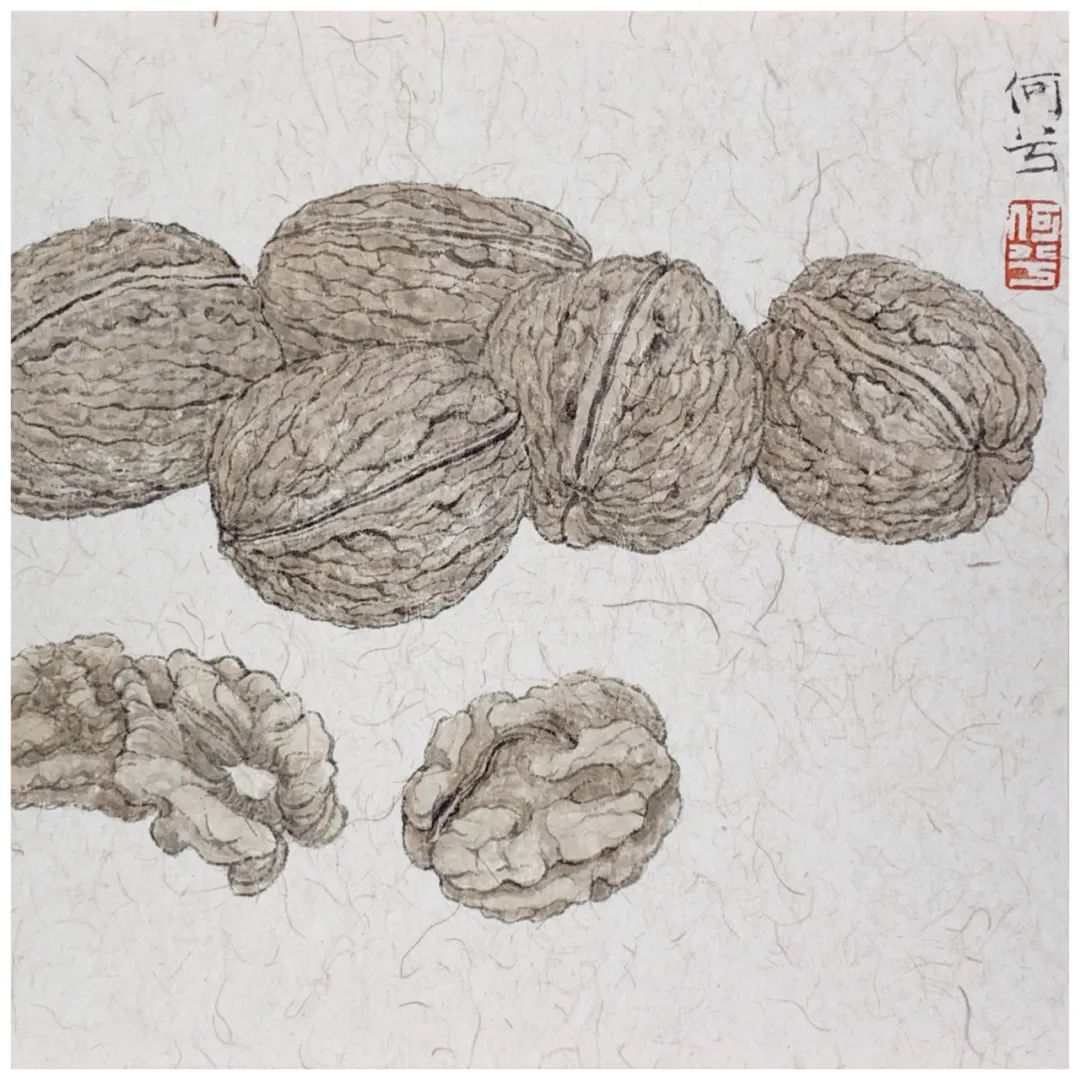

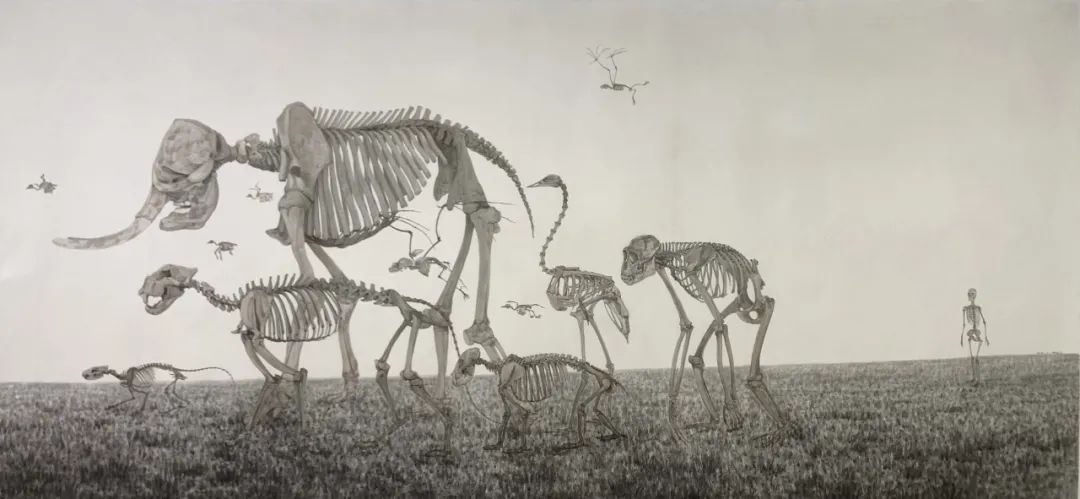

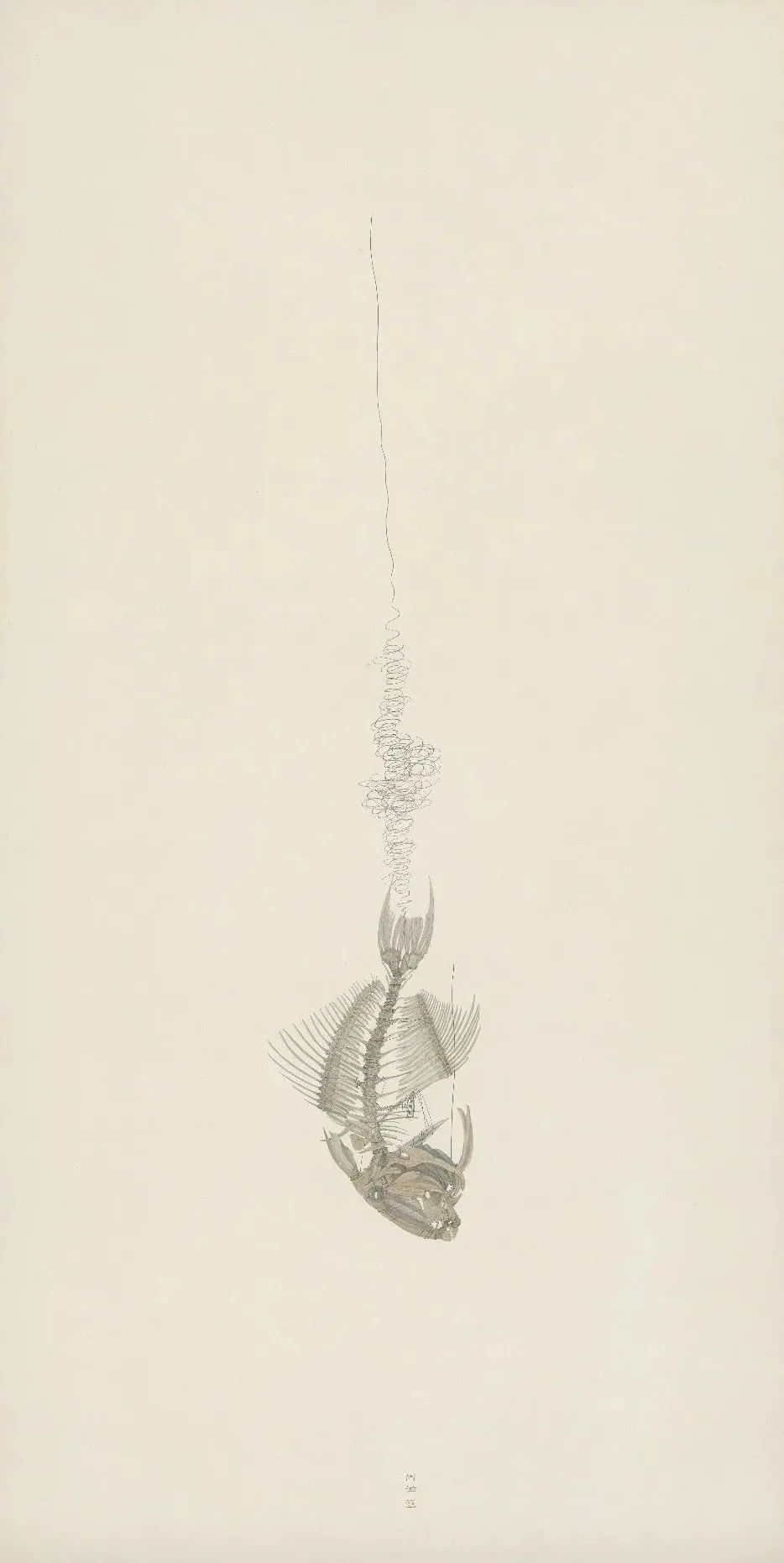

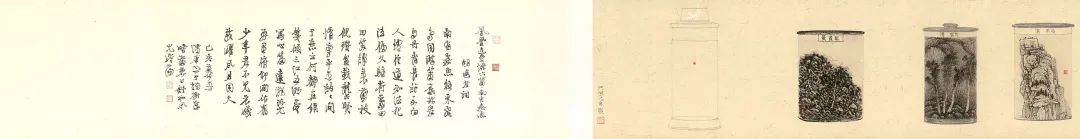

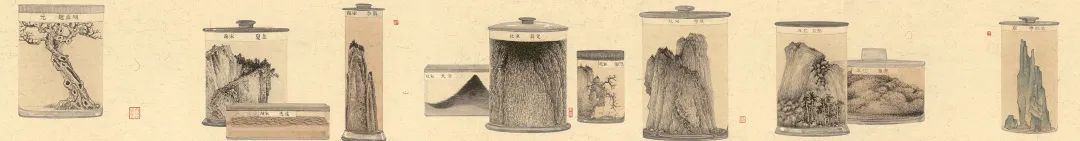

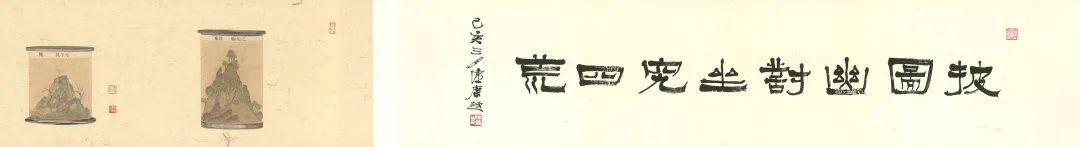

二手植物之一?紙本水墨 180×145cm 2003在關(guān)于傳統(tǒng)文化與中國畫當(dāng)下境遇的隱喻系統(tǒng)中,何曦認為“跡有巧拙,藝無古今。”在《標(biāo)本》系列中,那些古人的得意之作被裝入玻璃瓶,浸在防腐溶液中,也許是他對所理解的傳統(tǒng)的注解。他說自己無意顛覆傳統(tǒng),“標(biāo)本”是挑選出來供后人學(xué)習(xí)、研究的某種實物樣本,表達他對傳統(tǒng)筆墨的一貫尊重,無需過度闡釋。這些被選中的畫家都是何曦下過功夫的。雖然寥寥數(shù)筆,傾注了他的傳統(tǒng)功力與血氣才情,無不氣質(zhì)俱佳。后來,他又將晉唐宋元明清直至黃賓虹的山水“標(biāo)本”系統(tǒng)巡禮了一遍,冠名《標(biāo)本中國美術(shù)史·山水卷》,向先人致敬。那些百代標(biāo)程的傳統(tǒng)大家,若與他隔空相遇,也會相視一笑吧。標(biāo)本·沈石田 紙本水墨 175×165cm 2013標(biāo)本·王蒙 紙本水墨 175×165cm 2013標(biāo)本·倪云林 紙本水墨 175×165cm 2013標(biāo)本·馬遠 紙本水墨 175×165cm 2013《標(biāo)本·中國美術(shù)史·山水卷》(局部,陸康題跋)“逝者對生者無動于衷”與“不可預(yù)知的進化”這兩大系列是標(biāo)本系列的延續(xù),如同自然博物館中的一件件樣本,束縛在似有實無的框架中,凝固在亦假亦真的時空中。未知生,焉知死?所謂藝術(shù)就是巨大的晚霞,是一個時代所有美好事物的燔祭,隆重而虛無。逝者與生者,傳統(tǒng)與未來,再多里程碑式的存在,都只不過是每一個孤獨的瞬息。在緬懷或追憶的同時,在臨摹或復(fù)制的同時,早已篡改、異化而遠去,模糊了原先的樣貌和精神。因此,藝術(shù)的起點、藝術(shù)的發(fā)展都與未來世界一般,無法抵達和預(yù)知。什么也沒有開始,更沒有終結(jié)。逝者對生者無動于衷(1)絹本水墨 54x54cm 2017無法預(yù)知的進化(1)絹本水墨 42x42cm 2017在何曦的繪畫表達方式中,值得注意的是“玻璃”形式的嫻熟運用。2005年,他開始引入玻璃這個媒介,玻璃通透卻有形,透光而不透風(fēng),自帶禪意。玻璃,或許也是他有意無意營造的、與這個世界的安全距離。2008年,何曦來到法國拉德芳斯的新凱旋門,他注意到臺階上有層層的玻璃阻隔,可能出于擋風(fēng)的需要。這些玻璃幕墻高而空,很有形式感。他心有戚戚,回來便把這種縱橫序列的玻璃意象用到了作品中。有了一層玻璃,人天相隔,雖宛在目前,卻成了兩重世界,也是畫家彼時心境的流露,層層玻璃遮不住那種來自心底的無可奈何的荒謬感與寂寥心。2009年,他以玻璃為意象的作品《陌生》獲第十一屆全國美展大獎。在畫面中,那只獨孤求敗的烏鴉,在密不透風(fēng)的層疊玻璃的上空,顧影彷徨,海德格爾所謂“澄明之境”的返鄉(xiāng)之路何其漫漫,不如歸去歸哪個故鄉(xiāng)?《陌生》已經(jīng)可見何曦對于題材的把控與獨具匠心。更難得的是,他對重大題材的表現(xiàn),往往不落俗套,舉重若輕。在實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的征程上,書寫當(dāng)代視覺史詩已成為今天中國美術(shù)工作者的歷史重任。圍繞重大題材,緊扣時代脈搏,弘揚主旋律的主題性創(chuàng)作蘊含了重要的歷史價值與文獻價值,但往往顯得過于面目端肅、目的性過強或意象牽強。何曦認為主題性美術(shù)創(chuàng)作也應(yīng)遵循藝術(shù)本體第一性的價值核心,而不僅僅是主題先行。從工藝美校,到浙美,到畫院,他的個性與表現(xiàn)一以貫之。比如2005年的作品《1937,我的家》是畫院要求的創(chuàng)作任務(wù),為反法西斯勝利60周年而作的現(xiàn)實主義的主題創(chuàng)作,畫面呈現(xiàn)四兩撥千金的效果。何曦認為戰(zhàn)爭與和平是具有象征意義的兩個詞,相反相成,就像烏鴉的意象一般。中國傳統(tǒng)意義上的烏鴉是不祥的,而在日本卻被視作神鳥。他用烏鴉象征外來的侵犯,而被肢解的桌椅寓示破碎的家園。鳥的羽毛處理成虛化效果,呈現(xiàn)出飛翔的動態(tài)。整體畫面造成一種奇幻而荒誕的視覺張力,讓人想起希區(qū)柯克的電影,還有深瀨昌久的獨孤之鴉的影像,也讓整個作品有一種神秘主義式的隱喻。一切躁動不安都會消逝于無形,唯有孤獨者得永恒。1937,我的家 紙本水墨?120×238cm 20102008年,汶川地震舉國震驚。何曦又別出心裁,創(chuàng)作出了《一線生機》,小中見大,一斑窺豹,利用從廢墟內(nèi)往外觀看的視角,在生存的罅隙中畫了一架救援的飛機,如畫眼一般,喚活整體畫境,令人拍手稱絕。他的智慧內(nèi)斂而隱匿,卻龐大而精微。?一線生機?紙本水墨 90x90cm?2008(為汶川大地震而作)2021年是個特別的年份,何曦創(chuàng)作了《1964.10.16.15:00》,表現(xiàn)我國第一顆原子彈成功爆炸這一歷史性事件。有別于吳湖帆那張著名的原子彈爆炸的特寫,作品中的原子彈只占畫面很小一部分,表達的是爆炸過后方圓幾十里寸草不生的死寂景象,表現(xiàn)熱鬧與死寂,磅礴與細微,以及方死方生的特別意味,更祈求世界和平。?1964.10.16.15:00 絹本水墨 80x150cm 2020與筆墨周旋久,何曦也坦言在95、96年時曾轉(zhuǎn)頭嘗試油畫。兩年之后他就畫不下去了,粘稠的油畫顏料涂抹在油畫布上的那種感覺遠不如用毛筆蘸著水墨在宣紙上來得舒展自在,而畫面表現(xiàn)力也并未因為有了光影明暗和鮮亮色彩而有所提高。他更加相信中國畫筆墨的表現(xiàn)力是有無限可能性的,更單純有力,也更接近物象本質(zhì)。比如前人沒畫過的玻璃,就四根直線染一片淡綠,質(zhì)感和透明感就出來了,而油畫的表現(xiàn)就啰嗦得多。水墨可以師心而不蹈跡,本身具有其他媒介手段難以詮釋的哲學(xué)內(nèi)涵及審美特征,也是有別于西方而獲得中國畫當(dāng)代性的有效途徑。何曦用令人耳目一新的題材與水墨語言來表達最當(dāng)下的生活感受,闡釋寬闊的人文思考與悲憫情懷,從而突顯出與時代審美精神和文化內(nèi)核相契合的現(xiàn)實意義,繼往而開來。誰在那里歌唱 紙本水墨 93×125cm 2014隨心所欲不逾矩,何曦一直都是永不安分、無法歸類、離經(jīng)叛道的探險者。2015年,何曦在他的母校中國美術(shù)學(xué)院舉辦了一次有影響力的個展,對自己歷年的作品作了一次系統(tǒng)回顧,廣受贊譽。就在他的工筆畫作品獲得普遍認可,榮獲全國美展大獎,影響各大美院學(xué)子,并被大量摹仿甚至抄襲的時候,何曦卻不想重復(fù)自己。他永遠不能被簡單定義,永遠不故步自封,只畫內(nèi)心深處的東西,于是力排眾議,另辟蹊徑而歸去來兮,回到最初曾經(jīng)嘗試過的寫意上去。雖萬千人吾往矣。整個2016年,對何曦來說,是封閉、反思和苦悶的,有一種被束縛的壓抑貫穿始終,卻又特別敏感于細微的心緒,他渴望找到出口,渴望突破自己,寫意成為他此時最直白最坦誠的表述方式。他默默完成了《你看不見的遠方》系列,整整七十張。在密密沉沉的畫面中,總有一條自己的路,即便在微光中,也執(zhí)著前行。對于土石、草坡的各種表現(xiàn),似乎有著傳統(tǒng)山水的皴法和點苔,又帶著現(xiàn)代構(gòu)成的味道,他無意于中西融合,卻在隨意揮寫中突破了中西繪畫表現(xiàn)的界限。這個系列的作品暗中有光,雖劍走偏鋒,卻仍在大道上,特別有秩序又突破常規(guī),正像他本人一般,是謙虛謹(jǐn)慎又無所畏懼的。但無論多么肆意揮灑,他的筆下依然一派平和大氣與安靜優(yōu)雅。再次檢視自己的這一系列作品,他從無遺憾,無懼世俗的目光和批判,依舊為自己喝彩,心中充滿無限榮光。《在西伯利亞的森林里》有一句:奢侈并非是一種狀態(tài),而是越過一條界限,一道門檻,在那之后,一切煎熬都突然煙消云散了。?你看不見的遠方 絹本水墨 80x150cm 2016?前方的后方 絹本水墨 80x150cm 2016經(jīng)過如此密集的艱苦卓絕的筆墨積累,何曦豁然洞開,推出了命題大作《印象西沙》,一經(jīng)亮相,艷驚四方。秋天的崇明西沙是美的,煙水茫茫,蘆葦蕭蕭,特別在夕陽西下時分,到處是物影的模糊。黑夜與白晝,天光與云影,色相與空無,現(xiàn)實與幻夢,交織錯落流離失所,這時候人與天地便有了自然的連接,珍惜起一切的存在,流逝與崩壞。他在淅淅瀝瀝的梅雨季完成了這幅作品,寫下了印象中的西沙之秋色,一半是現(xiàn)實,一半是虛空。印象中西沙的黃昏沉潛于幽微的空明之中,大片的蘆葦蕩如壯闊的山水皴法一般,有光影有明暗,有錯落的層次,更有風(fēng)的姿態(tài),始終處于恍惚變化之中,像一種不盡善、無永恒、未完成之美。就像頭頂飛過的那一群野鴨,如此轟轟烈烈,又飄零夢幻,它們各有姿態(tài),互相擠擠挨挨卻依然孤獨。谷崎潤一郎說,茶人在聽到水沸聲時,就聯(lián)想到山上的松風(fēng)。大群的野鴨飛過,自然也有風(fēng)聲掠過,一定會有故事在發(fā)生。他想表達那種又嘈雜又寂靜的氛圍,它們?nèi)缭氯A一般清蒼,如萬籟一般幽茫,如風(fēng)雨一般變幻無常,那是內(nèi)心的風(fēng)景與風(fēng)霜。在西沙與梅雨俱下的日子,何曦試圖用最傳統(tǒng)的筆墨傳達最當(dāng)下的感受,傳達暗夜的詭譎與白晝的匆忙,傳達悲憫與希望,拘囿與釋放,秩序與無常。?印象西沙 絹本水墨 150x200cm 2018這個轉(zhuǎn)型時期,何曦還有兩張重量級的代表作品《帶你飛》與《帶我飛》。在如“少年派的奇幻漂流”般的隱喻畫面中,帶著些許的無奈和荒謬,貌似吉祥鳥的仙鶴,趾高氣揚地銜起水中鮮活的魚,帶往自己的天空,周遭水花四起。魚和鳥,本來海闊天空悲喜無礙。縱觀歷史,卻有那么多糾纏的魚鳥紋,出現(xiàn)在原始彩陶、西周青銅器、秦漢瓦當(dāng)、漢代畫像石、晉代金飾品、明代磚刻甚至明清織錦之上,似乎帶著陰陽和合的味道,卻又那么不對等,一方洋洋得意,而一方奄奄一息。最著名的就是“鸛魚石斧圖”了,就像齊豫唱的那樣:“你是一只可以四處棲息的鳥,我是一尾早已沒了體溫的魚”。荒誕的意味就來自遺憾和錯位。諸相非相,許是魚在鳥的夢里,或是鳥在魚的夢里?水波的描繪更加強了奇幻的夢寐感,何曦的筆觸似乎帶著髡殘山水筆法的味道,卻又自出機杼,無可復(fù)制,有著鮮明的個人風(fēng)格。就像激情過后的一段緩沖,2020年疫情爆發(fā),宅居的何曦不再殫精竭慮地去畫大的創(chuàng)作,而是習(xí)慣性地每天在12厘米見方的小卡片上涂抹幾筆。他用梅花道人的筆法畫美人粽,用石濤的荷葉皴畫燒麥,用半千積墨法畫海參,以長披麻繪大蒜,拖泥帶水寫松茸……天何言哉,萬物生焉,云胡不喜?他基于傳統(tǒng)又跳脫傳統(tǒng),甚至在他的筆墨世界中,山水、人物、花鳥也沒有嚴(yán)格的界限。何曦不在意寫意與工筆之分,常常在兩者之間自由切換。他畫畫不打稿子,更不喜歡三礬九染,覺得工藝的效果多于性情,每一筆都是肯定寫去。他的工筆具有抒情的寫意性,而寫意則呈現(xiàn)一種有控制力的工整,精神四飛揚。雖然細節(jié)足夠豐富,整體畫面則有著一氣呵成的瀟灑和精致。正如朋友成大器所言,“有著機械的精準(zhǔn)和狂野的自由”,在花鳥畫領(lǐng)域前無古人、一騎絕塵。他用最單純巧妙的水墨語言,優(yōu)雅卻不失冷酷地消解了傳統(tǒng)架構(gòu)和意境,將傳統(tǒng)命題做出了現(xiàn)代演繹,從而“成何體統(tǒng)”,自成一派,實現(xiàn)了作為藝術(shù)媒介的中國畫筆墨的當(dāng)代轉(zhuǎn)型。?梅花道人的美人粽 紙本水墨 12x12cm 20202020與2021年,因為世界疫情與焦慮情緒的彌漫,讓何曦更多直面自身、當(dāng)下與未來的終極思考。他的作品直面內(nèi)心的深淵,呈現(xiàn)不忍人之心,更為關(guān)注物外的價值與生命,表達寂滅與期冀,空無與圓滿,展示永恒的流逝與無邊的愛。《傾斜的地平線》放大了不安而自省的情緒,人類與自然,相愛相殺,相克相生,每一個人終將對自己的行為負責(zé),并承擔(dān)所有結(jié)果。人類揮舞著屠刀,混沌地行走在廣闊的大地之上,當(dāng)身邊的同伴一一倒下,最后滅絕的必將是人類自身。福柯說過“以半夢半醒的含混方式激活的深度”,死亦如夢,生當(dāng)長思。《寂靜之聲》更將死寂與幻滅進行到底。沉默,無邊的沉默,寂靜得沒有一絲風(fēng)聲,梅洛·龐蒂亦堅持“繪畫的聲音即是沉默的聲音”。隕石坑仿佛吞噬了一切生命,將人身不由己地被帶入不確定性交織的地方,觸摸晦暗的邊界,不知來往何處,去往何方,無處可逃也無處遁形。畫面呈現(xiàn)一種使人凜然、發(fā)人警醒的末世氣象,同樣也是反思和救贖,正如村上春樹在《挪威的森林》里所揭示的:“死,并非生的對立面,而是作為生的一部分永存。”?傾斜的地平線 絹本水墨 150x300cm 2021一鯨落,萬物生。當(dāng)巨人般落幕的鯨魚緩慢地沉入孤寂的深海,各種海洋生物從四面八方蜂擁而至,這是鯨留給大海最后的饋贈和溫柔。黃鐘毀棄瓦釜雷鳴之時,焚身以水火,等待最后的救贖。或許它更愿意幻化成一座孤島,執(zhí)著地守護這片生死于斯的海域。作品《鯨落》就像張開雙臂的受難耶穌,亦如高僧坐化,帶著對嘈雜人世的垂憐。這是聶魯達的姿態(tài),“把自己拋到大海里,再把自己釣出來。”這是一種絕處逢生的涅槃,是離別也是重生。畫面掩藏著不舍的深情,卻心思淵靜,近于無情。《直到永遠》系列,從2019年持續(xù)至今,魚類的骨骸用沒骨畫法描繪,沒有猶疑與取舍,連染色都是一步到位。魚身上骨法用筆的勾線像是一種炫技,一根綿綿不絕的長線條,圓轉(zhuǎn)、疏密、聚散、傾斜都恰到好處。“死亡不是失去生命,而是走出時間”,走出無盡的時空,因此海闊天空。笛卡爾認為:“最后的是由最初的證明的,最初的是由最后的證明的。”天道輪回,此消彼長,互為參證,直到永遠。在當(dāng)下全球化時代里,秉承千年的水墨理念正隨著文化經(jīng)驗的革新創(chuàng)作媒材的多元而漸趨復(fù)雜。在景深無限的當(dāng)代水墨領(lǐng)域,何曦執(zhí)著故我而迥異于旁人,正如好友徐明松所言,他是一條翻滾在中國畫江湖里的鯰魚,已然跳脫和超越了在形式語言層面對傳統(tǒng)圖式符號系統(tǒng)的一系列解構(gòu)和重構(gòu),將具有獨特象征性的形式語言賦予了當(dāng)代語境下充滿哲學(xué)隱喻意味的圖像敘事,完成他內(nèi)心視像的自傳。與眾不同是寂寞的。但無論艷陽高照還是冰雪遍野,何曦都不在意這條道路是否有人同行,也不在意他人的追隨摹仿,他說,誰又能摹仿你的靈魂呢? 有一天,他入住韓國的一個禪院。那個只有3平方米的房間,沒有床,沒有桌椅,只有一張榻榻米。他卻感受到了一種簡單而侘寂的力量,內(nèi)心無上清涼而歡喜自在,覺得自己所要的精神生活與此非常接近。他既是沉默的思想者,又是自由的游吟詩人,因為無所依傍而無所畏懼,便能在光明與黑暗之間自由穿行。就像侯孝賢的電影:他一個人,沒有同類。他始終是自己的王者,如飛鳥在天魚在水,亦如黑夜擁有寂靜與繁星。于是寫一首《鳳凰臺上憶吹簫·南有嘉魚》,送給何曦:南有嘉魚,往來飛鳥,同游筆底林泉。自丹青長許,不向人煙。信道“知法犯法”,偏久駐,荷葉田田。笑談里,剪枝倪瓚,盆栽龔賢。? ?情牽,平生訥訥,問于意云何,都在絹箋。傾三江五湖,盡寫心篇。遠溯流光萬里,俯仰間,依舊少年。君不見,晨曦碧海,星月同天。

1960年生于北京,1987年畢業(yè)于浙江美術(shù)學(xué)院(現(xiàn)中國美術(shù)學(xué)院)。上海中國畫院畫師、國家一級美術(shù)師。中國美術(shù)家協(xié)會會員、上海美術(shù)家協(xié)會常務(wù)理事、中國畫藝術(shù)委員會副主任、上海視覺藝術(shù)學(xué)院教授、上海大學(xué)上海美術(shù)學(xué)院兼職教授、研究生導(dǎo)師。出版有《何荷》、《何曦畫集》、《南有嘉魚》、《迷宮》、《在恰當(dāng)與不恰當(dāng)之間——何曦水墨》、《艷若桃花——何曦攝影》等。作品被美國波士頓美術(shù)館、中國美術(shù)館、中華藝術(shù)宮、蘇州博物館、中國美術(shù)學(xué)院美術(shù)館、上海中國畫院、美國國家野生動物藝術(shù)博物館等各大機構(gòu)收藏。1976年生于浙江鎮(zhèn)海。作家,中國美術(shù)學(xué)院博士,上海大學(xué)美術(shù)學(xué)院副教授,博士生導(dǎo)師。上海大學(xué)中國書畫研究中心副主任,上海美術(shù)學(xué)院新媒體文創(chuàng)聯(lián)合工作室主任,上海詩詞學(xué)會常務(wù)理事。師從賀圣謨、徐建融、盧甫圣先生。已出版《懷玉——紅山良渚佩飾玉》、《飛鳥與魚——銀飾里的流年》、《陸康印象》、《潑墨真情畫人生——方增先傳》等作品二十余部。并擔(dān)任書畫展覽、藝術(shù)文化活動策展人。

凡注明 “卓克藝術(shù)網(wǎng)” 字樣的視頻、圖片或文字內(nèi)容均屬于本網(wǎng)站專稿,如需轉(zhuǎn)載圖片請保留“卓克藝術(shù)網(wǎng)”水印,轉(zhuǎn)載文字內(nèi)容請注明來源卓克藝術(shù)網(wǎng),否則本網(wǎng)站將依據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》維護網(wǎng)絡(luò)知識產(chǎn)權(quán)。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號