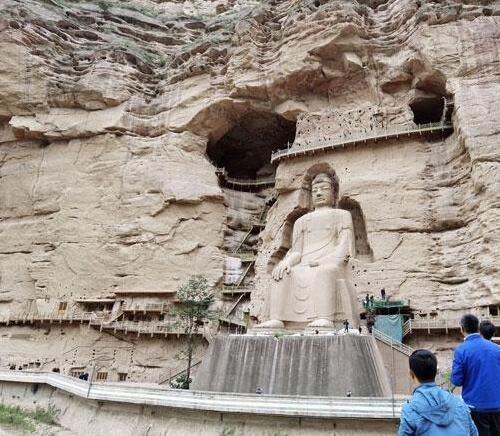

圖為永靖炳靈寺石窟。(資料圖) 馮志軍 攝

記者12日從敦煌研究院獲悉,截至目前,該院已完成敦煌石窟中多數(shù)洞窟的數(shù)字化工作。于2016年上線的“數(shù)字敦煌”資源庫平臺,通過互聯(lián)網(wǎng)向全球分享了30個洞窟的高清圖像,將洞窟里的不可移動文物轉(zhuǎn)化為數(shù)字化成果在線上展示,點(diǎn)擊量超過1000萬人次。

圖為天水麥積山石窟。(資料圖) 馮志軍 攝

當(dāng)日,敦煌研究院文化弘揚(yáng)部舉辦題為“敦煌石窟數(shù)字化保護(hù)與應(yīng)用”的“文化和自然遺產(chǎn)日”特別講座。

敦煌研究院保護(hù)研究部部長吳健用大量珍貴的文化遺產(chǎn)圖片和史料,介紹了絲綢之路由來與敦煌石窟的藝術(shù)價(jià)值,講述了20余年來敦煌石窟數(shù)字化保護(hù)從發(fā)展期,走向創(chuàng)新期的實(shí)施過程,以及“數(shù)字敦煌”項(xiàng)目的研究技術(shù)成果,其中對塑像的三維數(shù)據(jù)采集、加工處理及三維打印技術(shù),在國內(nèi)外文化遺產(chǎn)數(shù)字化領(lǐng)域?qū)偈讋?chuàng)之舉。

圖為敦煌莫高窟藏經(jīng)洞。(資料圖) 馮志軍 攝

“我在敦煌研究院工作了差不多40年,主要工作就是以攝影的手段對敦煌石窟的文物進(jìn)行拍攝,敦煌石窟數(shù)字化的目的就是通過高科技手段,將文物信息作為檔案資料永久保存,深入研究、挖掘敦煌石窟的文化價(jià)值,將數(shù)字化成果在保護(hù)、研究與弘揚(yáng)之中永續(xù)利用。”吳健說。

為應(yīng)對莫高窟不可逆轉(zhuǎn)的衰退,早在20世紀(jì)80年代末,敦煌研究院即開始提出“數(shù)字敦煌”構(gòu)想,利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)字圖像技術(shù),以期實(shí)現(xiàn)敦煌石窟文物的永久保存、永續(xù)利用。

和普通文物相比,敦煌石窟壁畫和彩塑的數(shù)字化面臨諸多難題。要將壁畫完整地“搬”到電腦里,前期需要采集海量信息,后期數(shù)據(jù)拼接、整合、存儲等一系列工作都需要人工手段完成。

吳健認(rèn)為,在大數(shù)據(jù)時(shí)代,希望通過人工智能的方法來激活文化元素,將數(shù)字文化產(chǎn)品進(jìn)行包裝升級,讓人們在看到實(shí)物實(shí)景的同時(shí),有更好的文化體驗(yàn),用高科技手段保護(hù)敦煌,以新發(fā)展理念傳承文化。

作為在中國擁有世界文化遺產(chǎn)數(shù)量最多、跨區(qū)域范圍最廣的文博管理機(jī)構(gòu),敦煌研究院負(fù)責(zé)管理世界文化遺產(chǎn)莫高窟、麥積山石窟、永靖炳靈寺石窟,以及榆林窟、西千佛洞、北石窟寺等多處全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

“全球共享的30個洞窟,是精選自莫高窟、榆林窟最具代表性的洞窟,涵蓋了十個朝代每個時(shí)代的典型洞窟。”吳健表示,如果說再次擴(kuò)充內(nèi)容,將把該院所屬的遺產(chǎn)地重要內(nèi)容補(bǔ)充,這樣才構(gòu)成真正意義上的“數(shù)字敦煌”。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號