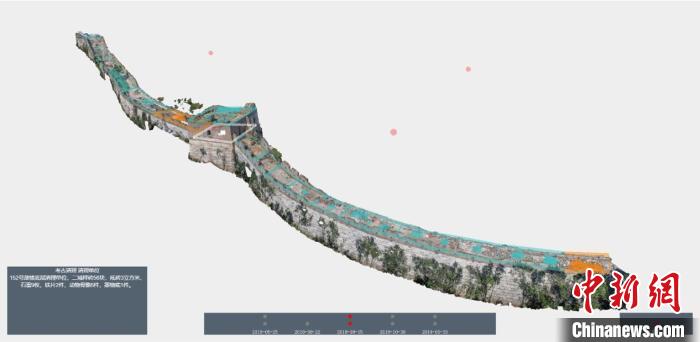

數字化手段記錄箭扣長城本體 北京大學考古文博學院供圖

中新網北京6月8日消息,當日,國家文物局在京召開“考古中國”重大項目重要進展工作會,通報了北京市懷柔區箭扣長城、陜西省靖邊縣清平堡、內蒙古自治區呼和浩特市沙梁子古城遺址等3項長城考古的重要發現。

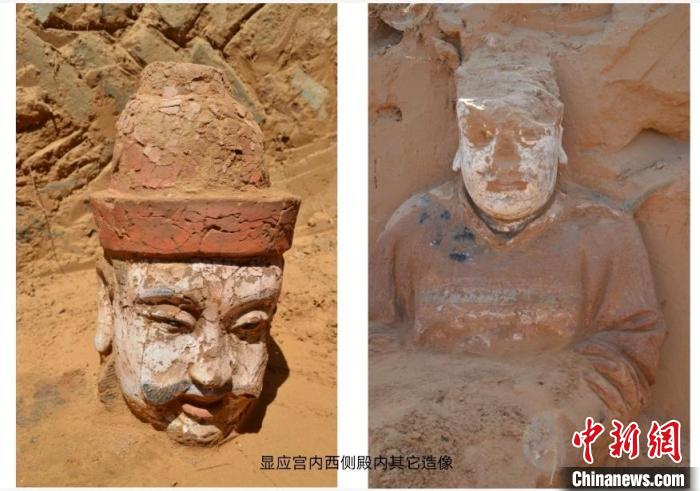

清平堡遺址出土的造像 陜西省考古研究院供圖

北京市懷柔區箭扣長城是明代薊鎮長城防御體系的重要組成部分。2018年以來,為配合箭扣南段長城維修工程,考古工作者發掘了151號至154號敵臺,初步明確了4座敵臺結構形制、建造使用過程及受損情況,出土石雷、筒瓦等武器裝備和建筑構件,為實施修繕工程和后續展示利用提供堅實的學術支撐。樹立“考古先行”理念,將考古工作納入長城保護維修工程的必要環節,是新時期長城保護原則和文化遺產保護理念的重要轉變。

清平堡遺址出土的造像 陜西省考古研究院供圖

陜西省靖邊縣清平堡遺址為明代延綏地區“三十六營堡”之一。城址平面近似長方形,現存低矮城垣,總面積約18萬平方米。2020年5月以來,考古工作者在城址中部完整揭露出一座大型長方形院落,面積約1500平方米,由院墻、照壁、門廳、戲臺、東西側殿、大殿及寢宮等部分組成,布局規整。根據院落內保留的明代石碑記載,其為清平堡內的城隍廟,名為“顯應宮”。嘉靖年間曾重修,后于萬歷年間由延綏副總兵杜松集資再次重修。清平堡遺址是國內罕有保存原貌的明代長城營堡,生動再現了明代邊防守備、建筑營造、文化與民族融合等歷史場景。建筑格局清晰,出土文物豐富,城內遺跡保存較好,是長城文化研究的重要實證材料。顯應宮出土造像接近真人大小,顏色鮮艷,造型栩栩如生,展現出極高的藝術水準和塑形工藝。

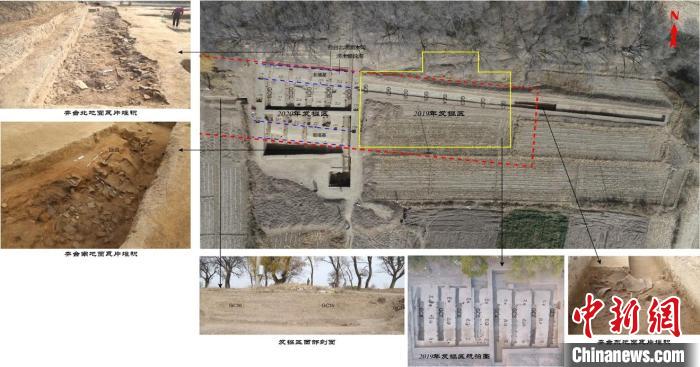

沙梁子古城遺址發現的夯土臺基 內蒙古自治區文物考古研究院供圖

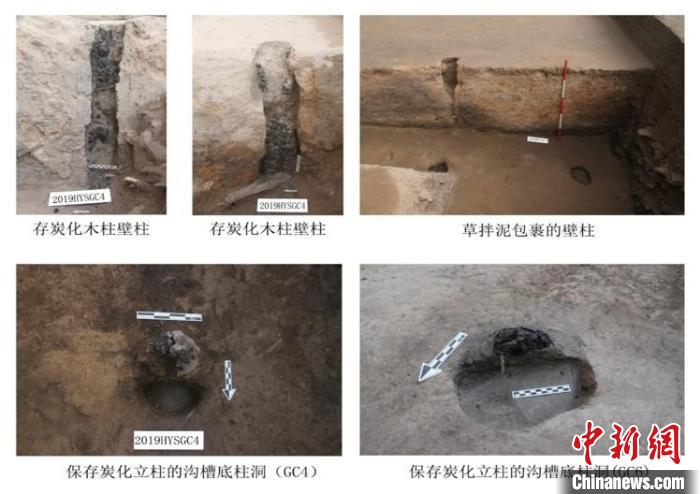

內蒙古自治區呼和浩特市沙梁子古城是西漢云中郡所屬縣城遺址,城址中部發現一座大型長方形夯土臺基,面闊16間、進深2間,總面積近1800平方米。臺基上保留16道南北向溝槽,解剖發現臺基下疊壓儲存糧食的窖穴,出土大量粟、黍顆粒和“萬石”印文陶盆、陶量等器物,推測為一座糧倉建筑。沙梁子古城北距陰山漢長城約15公里,位于漢代云中郡城、原陽縣城及定襄郡城之間,地處交通要沖,城中糧倉可能用于存儲來自周邊郡縣的糧食,供應長城沿線軍糧。這是我國首次在北方長城沿線地區發掘的糧倉建筑遺址,填補了漢代邊防體系研究的空白。

夯土臺基上的壁柱和底柱 內蒙古自治區文物考古研究院供圖

長城是中華民族的精神象征,是人類歷史上宏偉壯麗的建筑奇跡和無與倫比的歷史文化景觀。此次通報的3項考古新發現,生動展現了長城作為古代軍事防御體系的建筑遺產價值,以及長城沿線地區文化、民族的頻繁交流與融合。國家文物局將抓緊實施《長城保護總體規劃》《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》,持續推進長城保護利用,傳播長城文化、弘揚長城精神,為新時代中華優秀傳統文化傳承發展提供強大動力。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號