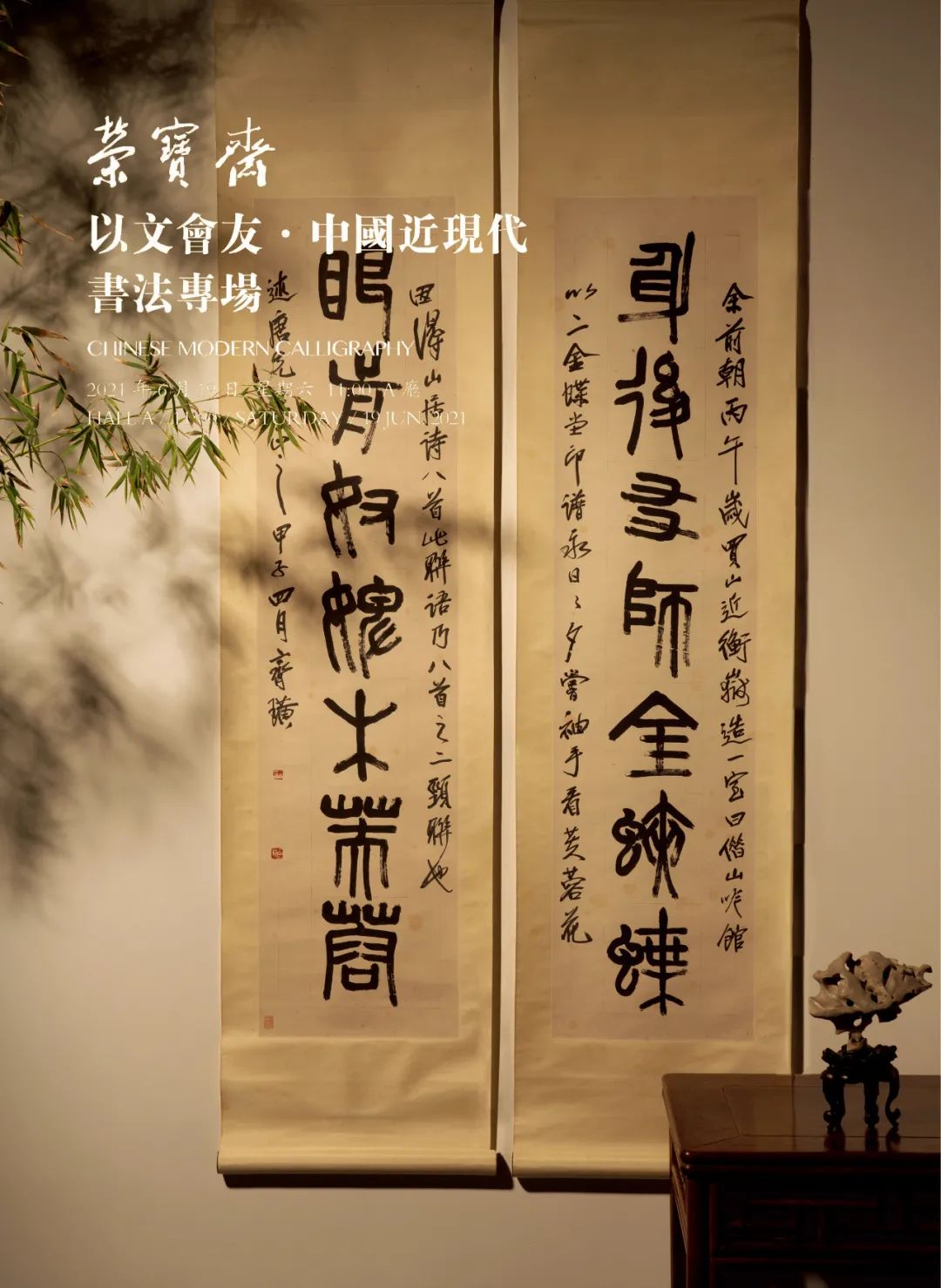

預 展 時 間

06.17-06.18

拍 賣 時 間

06.19

展 拍 地 點

北京國際飯店會議中心

(北京市東城區建國門內大街9號)

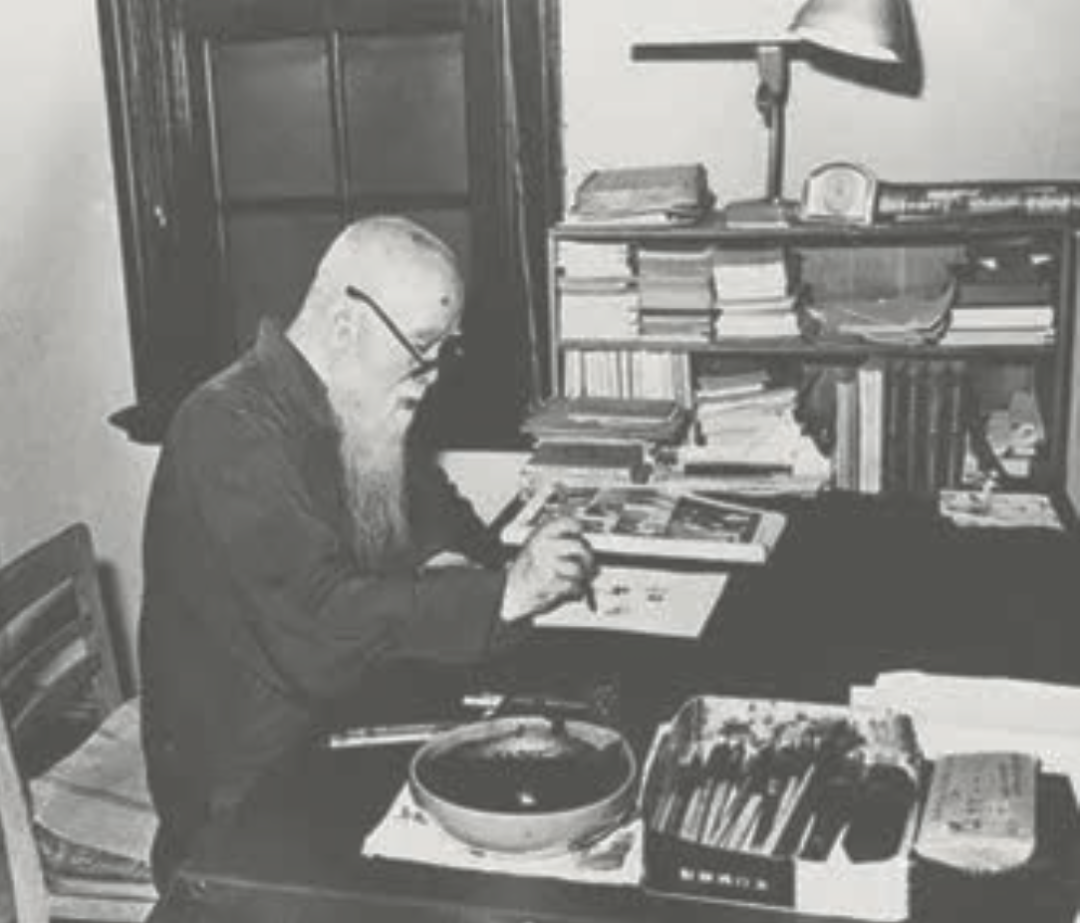

(1879-1964)

于右任是碑帖融合最為成功的典范

至清末民初,碑帖合流融合發展,成為日漸明顯的一個轉折點,于右任就是居于這個轉折點的代表書家之一。

于右任(1879—1964),原名伯循,字右任,以字行,號騷心、大風、剝果、髯翁等,晚號太平老人,陜西三原人。1903 年癸卯舉人,早年加入同盟會,為國民黨元老之一,曾任陜西靖國軍總司令,國民黨監察院院長等職。一九四九年后移居臺灣。于右任先生既是中國民主革命的政治家、社會活動家,也是一位卓有成就的詩人。當然,他一生致力于碑學書法研習,不遺余力地倡導和推廣“標準草書”,成就卓著,因此,更是現代書法史上一位里程碑式的書法大家。

于右任 行草《詠梅》

水墨紙本?鏡心

83.5×50 cm. 約3.8平尺

鈐印:右任

款識:序曾先生正之。蒼雪大師逢黃子羽看梅不至。于右任。

釋文:梅花開,君不來。眼望穿,徒自猜。綠吐萼,紅破胎。山之阿,湖之隈。仰香國,玉梅臺。伊求人,高認何如哉。君不來,風掃雪,積成堆。雪幾尺,覆蒼苔。

出版:《草圣于右任墨跡》P118-119,陜西人民美術出版社,2016年10月。

清代乾嘉以來,考據之學大興,碑學崛起,蔚成風氣。而至道咸時期,致力于碑學的書家們已不僅局限于先秦篆隸書體的考證研磨,而更以魏晉六朝墓志造像為取法對象,并熔鑄篆隸筆法遲澀渾樸拙厚凝重的特點,引入楷、行、草書體的研習與創造。或刻意刀鑿之痕,方勁峻利,棱角兀然;或追求金石漫漶之象,逆行頓挫,蒼茫渾樸。自鄧石如、何紹基至趙之謙、沈曾植等,逐漸形成了與標榜“書卷氣”的帖學書風全然不同的另一種技法體系——追求金石氣息的碑學技法。事物發展的規律往往如此——“合久必分,分久必合”。從技法意義上看,碑帖之疆界既然是人為所致,也就必然地人為來打破。至民國,三原于右任出,碑帖之融合由此成為一種歷史的必然選擇。于氏之后,固然仍有以碑帖之界畫地為牢者,但非碑非帖或亦碑亦帖的書法探求日益成為主流。于右任書法的根本意義,也正在于此。

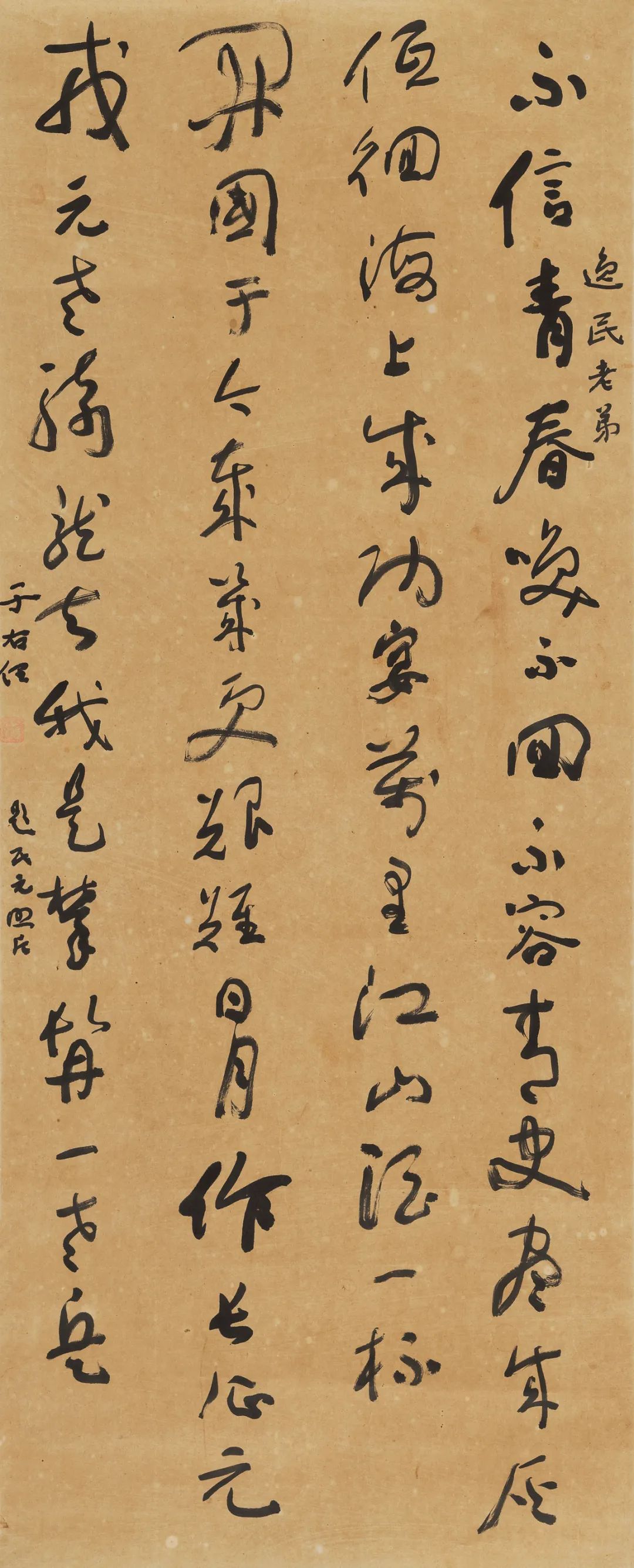

于右任 草書

水墨紙本?鏡心

109×44.5 cm. 約4.4平尺

鈐印:右任

款識:逸民老弟,于右任題民元照片。

釋文:不信青春喚不回,不容青史盡成灰。低回海上成功宴,萬里江山酒一杯。開國于今歲幾更艱難,日月作長征,元戎元老騎龍去,我是攀髯一老兵。

于右任早年取法趙孟頫,溫文清雅,自言“肥而舒”。及長,亦或時風導引,亦或閱歷識見使然,遂移情于碑版,朝夕摩挲,如癡如醉。嘗詩云:“朝臨石門銘,暮寫二十品,辛苦集為聯,夜夜淚濕枕。”又有詩贊《廣武將軍碑》:“碑版規模啟六朝,寰宇聲價邁‘二爨’,……慕容文重庾開府,道家像貴姚伯多,增以廣武真三絕。”不僅朝夕手摩心追,且事業奔波之余,廣為搜羅志石,先后購置三百余方珍貴碑石墓志,傳為佳話。今天我們在西安碑林一、二碑廊所見的大部分珍品,即是于右任先生當年所搜求捐獻。于右任先生的部分楷書作品如《鄒容墓志》、《茹欲可墓志》等,即明顯帶有《張猛龍》及元氏墓志的風格特點,足見其于此用功之勤。于右任先生雖然長期浸淫北碑,但與前代碑派書家不同的是,他卻形成了非碑非帖又亦碑亦帖的獨特審美特點,這就是:用筆的腴潤簡直,結體的扁宕松闊,點畫的勁健坦蕩,整體氣韻的磊落真率自然大方。包安吳所標榜的“逆勢”、“頓挫”之法,后世歷代習碑者均奉為碑派圭臬和度人金針,竟被于右任如此輕松地顛覆滌蕩。因此說,于右任是有清以來碑帖融合最為成功的典范,一代書風的開拓者。他的成功,主要有三個方面的基本成因,這三個方面也昭示了其書法審美價值的歷史意義。

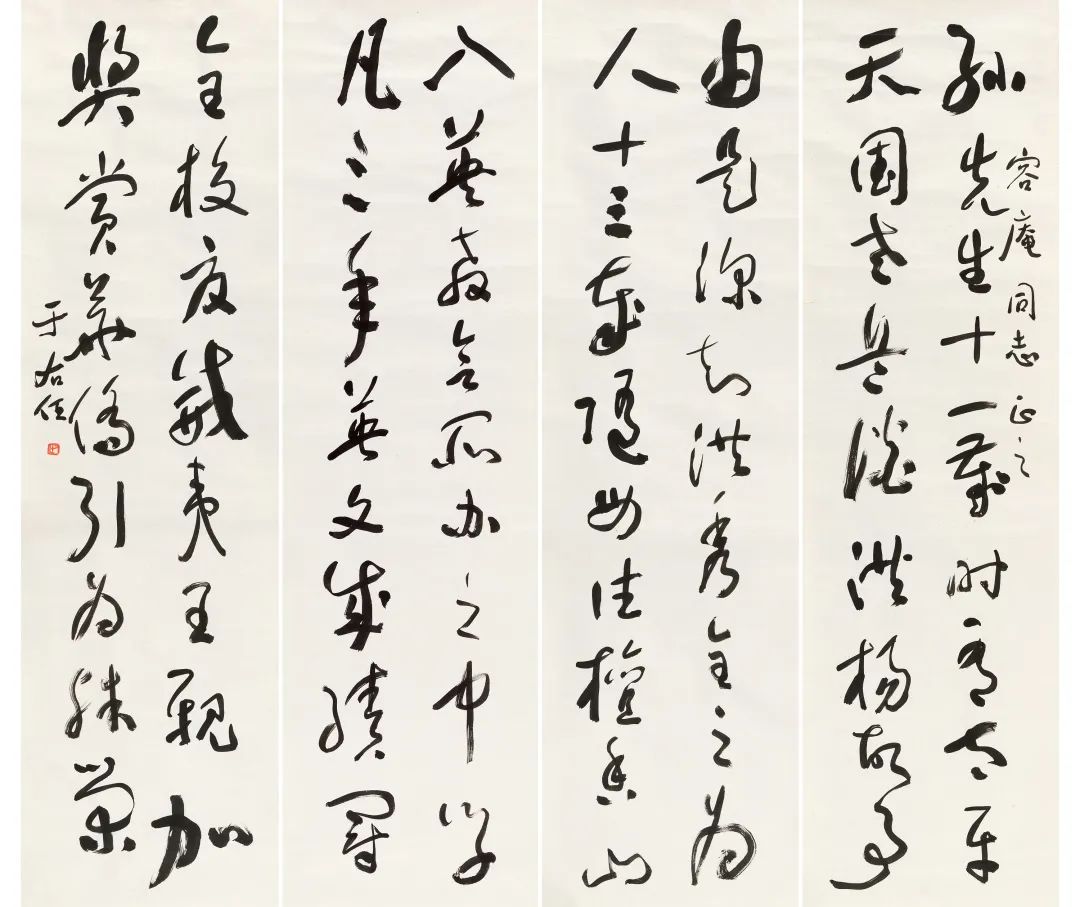

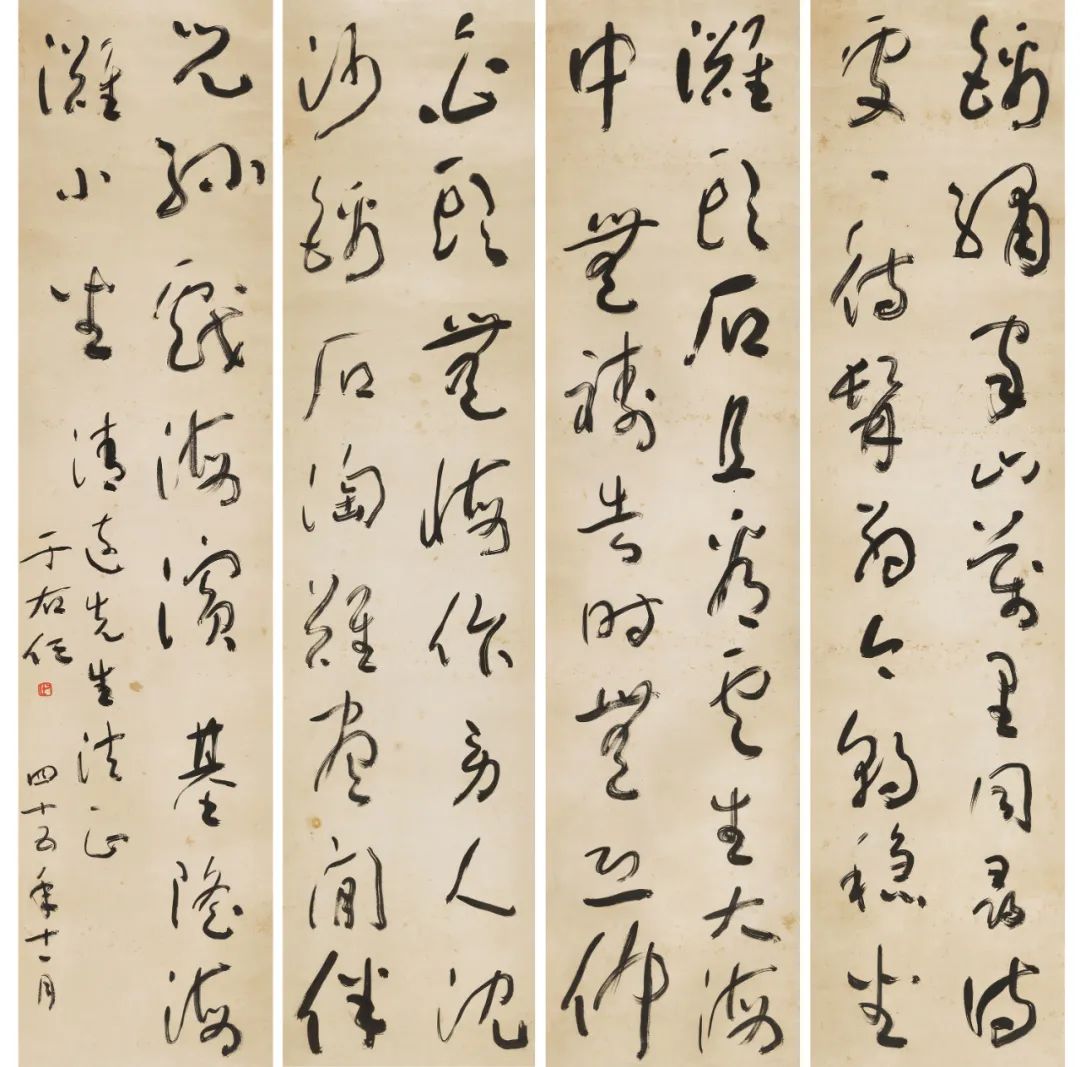

于右任 草書“孫先生紀事”

水墨紙本?鏡心

141×40 cm.×4 約5.1平尺(每幅)

鈐印:右任

款識:容庵同志正之。于右任。

釋文:孫先生十一歲時,有太平天國老兵談洪楊故事,由是深知洪秀全之為人。十三歲隨母住檀香山,入英國教會所辦之中學,凡三年英文成績冠全校,夏威夷王親加獎賞,華僑引為殊榮。

出版:《于右任誕辰140歲記念書法大展》P160-161,淡江大學,2019年11月。

出版物封面

說明:上款人“容庵”為冷欣,字容庵,1900年出生,江蘇省興化市人。黃埔軍校一期畢業。曾任中國國民黨陸軍總司令部中將副參謀長。

冷欣

獨特的習書方法和書學觀念。他曾反復申述他的這種獨特方法和主張——“學書法不可不取法古人,亦不可拘泥于古人”,“寫字無死筆,……一有死筆,就不可醫治了”;“臨是臨別人的,寫是寫自己的;臨是收集材料,寫是吸收消化。”這些看似尋常的觀點對于今天的學書者仍不失指導意義,甚至是一種棒喝。在他的作品中,即使是楷體,也不易見到一般習碑者往往難以避免的生硬呆板的“棱角”,下筆簡直,行筆率意,結體磊落坦蕩,人們斤斤計較的藏露之法他似乎全然不顧,他所要的是碑的風韻而不是碑的刻痕,何故?刻痕皆“死筆”也。在他看來,“無死筆實為書法中之無上要義。”所以他的書法簡直率真從容磊落,如此舉重若輕的取法,與以描摹碑石之刻痕為能事的迂腐之輩,不啻天壤之別。當我們細細端詳他筆下的點畫形跡,那種爽直痛快,那種滿不在乎,實在不像是一筆一劃地寫,倒更像是抓起毛筆飽蘸濃墨直接往宣紙上“摔”。那種由此而生成的大氣、生氣直擊觀者的精神與靈魂。“取法古人”人人皆懂而無疑義,“不拘泥古人”人人都自以為是,卻未必能有幾人懂得其真正的意義,何以如此?

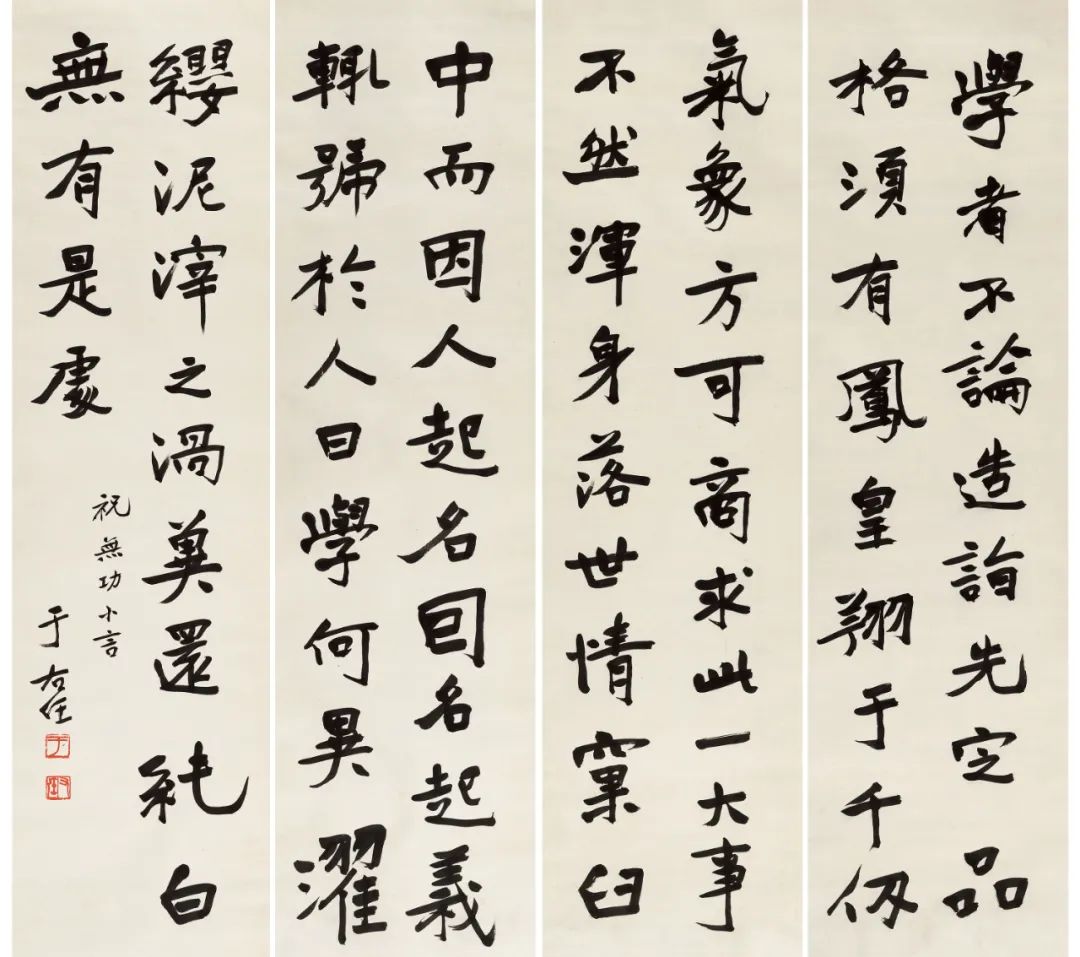

于右任 行書四條屏

水墨紙本?立軸

145×39.5 cm.×4 約5.2平尺(每幅)

鈐印:于、右任

款識:《祝無功小言》,于右任。

釋文:學者不論造詣,先定品格,須有鳳凰翔于千仞氣象,方可商求此一大事。不然,渾身落世情窠臼中。而因人起名,因名起義,輒號於人曰學,何異濯纓泥滓之渦,冀還純白,無有是處。

出版物封面

出版:

1.《百年巨匠于右任書法作品集》第四輯P32-34,西安出版社,2019年8月第1版。

2.《于右任書法全集·續編》P12-13,文物出版社,2021年1月第1版。

其一,“取法古人”有標準而“不拘泥古人”沒有標準;“取法古人”只需要靈氣和勤奮,而“不拘泥古人”則除了這些以外還需要識見和勇氣。因此,如果我們只從于右任的字里看出簡直和痛快,則是看問題簡單化、表面化了。

于右任 草書《基隆海灘小坐》

水墨紙本?立軸?1956年作

138×33 cm.×4 約4.1平尺(每幅)

鈐印:右任

款識:基隆海灘小坐。清遠先生清正,于右任,四十五年十一月。

釋文:錦繡家山萬里同,尋詩處處待髯翁。今朝穩坐灘頭石,且看云生大海中。無禱告時無恐怖,白頭無悔作勞人。沉沙錦石淘難盡,閑伴兒孫戲海濱。

展覽:大時代晚清民國書法展,清秘閣,2020年9月15-19日,北京。

其二,中年以來,他以其深厚的功力而“膽大妄為”,致力“碑楷行書化”和“行草書北碑化”的探求。于右任曾反復說過這樣的觀點:“一切須順乎自然——在動筆的時候,我絕不是遷就美觀而違反自然。因為自然本身就是一種美。”在他筆下,碑體楷書的行書化和行草書的北碑化,就是他這種“自然觀”的直接反映和成功結果。“遷就美觀”無疑就是忠實于碑體楷書的方整端嚴和帖學行書的流美飄逸。怎樣不遷就?又怎樣不違自然?無非就是保持碑版刻石書跡筆法書寫的“自然”和保持行書結構與書寫書勢的碑體用筆個性的“自然”。這是至今令我們深思的兩個“化”,完成這“兩化”,則不僅需要他“百煉鋼化為繞指柔”的功力,還需要他卓越不凡高屋建瓴的藝術識見,更需要他詩人的騷心文韻浪漫情懷和特殊經歷所養就的胸中丘壑磅礴豪氣。

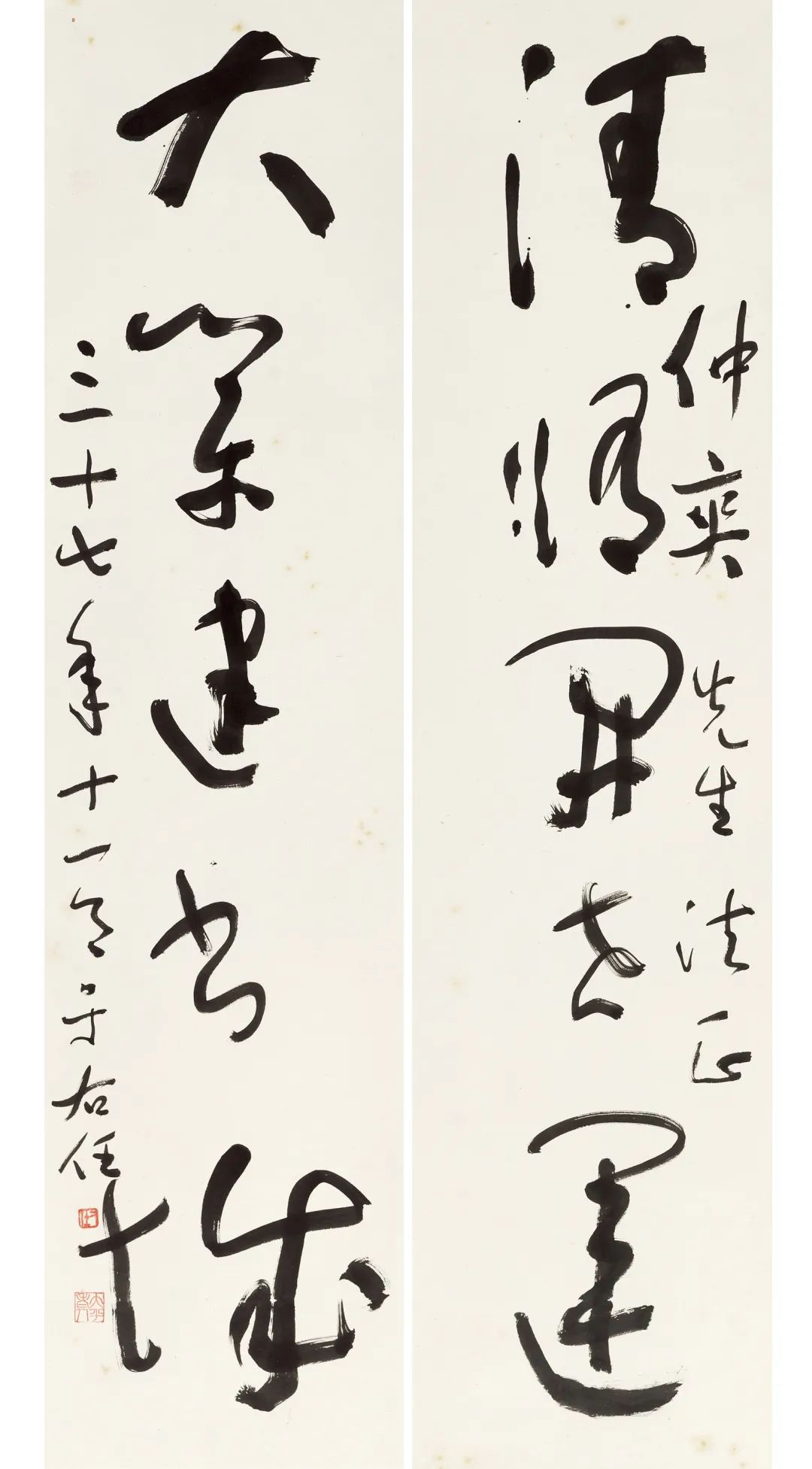

于右任 草書五言聯

水墨紙本?立軸?1948年作

132×32 cm.×2 約3.8平尺(每幅)

鈐印:右任、大平老人

款識:仲奕先生法正。三十七年十一月,于右任。

釋文:清修開世運,大業建書城。

其三,標準草書的倡導與實踐。于右任傾其大半生的心血致力于標準草書的研究與推廣,用他自己的話說,就是“為過去草書作一總結帳”,這是他中年直到老年最大的使命和心愿。1927年始廣泛搜集和研究歷代草書的帖本、筆法與理論,1932 年在上海發起成立“標準草書社”,出版《草書月刊》,提出以“易識、易寫、準確、美麗”四個標準來改革草書。他認為“文字乃人類表現思想、發展生活之工具。其結構之巧拙,使用之難易,關乎民族之前途者至切!……廣草書于天下,以求制作之便利,盡文化之功能,節省全體國民之時間,發揚傳統之利器,豈非當今之急務歟”。于右任把對標準草書研究推廣與國計民生聯系起來,足見其“書以載道”的宏偉愿望和書法藝術社會擔當的責任和使命,使我們不難理解為什么他要努力實現“易識、易寫、標準、美麗”這樣的標準和歸宿。

于明詮/文

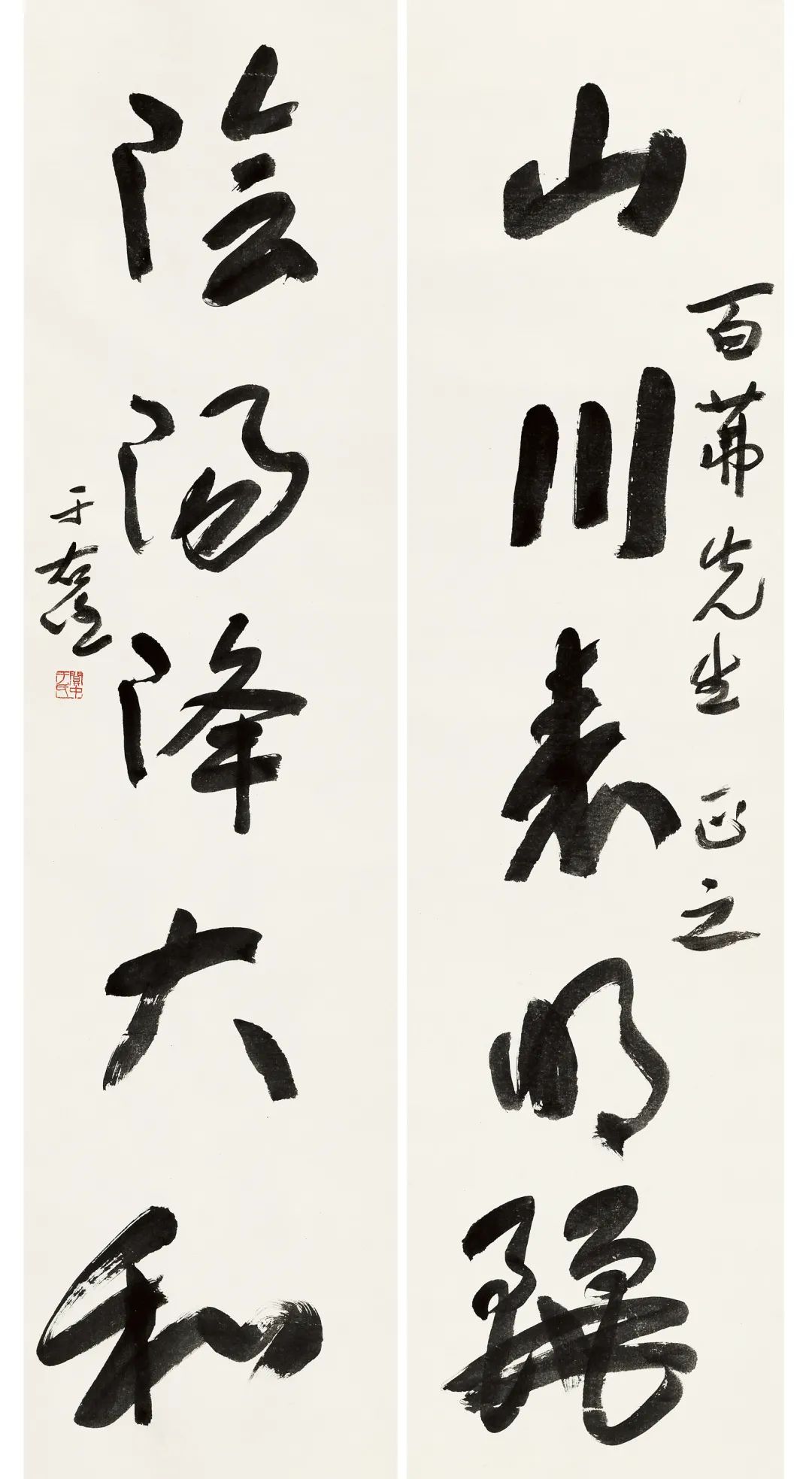

于右任 行書五言聯

水墨紙本?立軸

171×43.5 cm.×2 約6.7平尺(每幅)

鈐印:關中于氏

款識:百茀先生正之,于右任。

釋文:山川表明麗,陰陽降大和。

出版:

《榮寶雅集·近現代書畫名家精品》P63,榮寶齋出版社,2021年3月第1版。

出版物封面

說明:

1.上款人“百茀”為沈百茀,張學良駐北平軍需處長,好書畫,且交游廣泛,與很多書畫名家頗有來往。

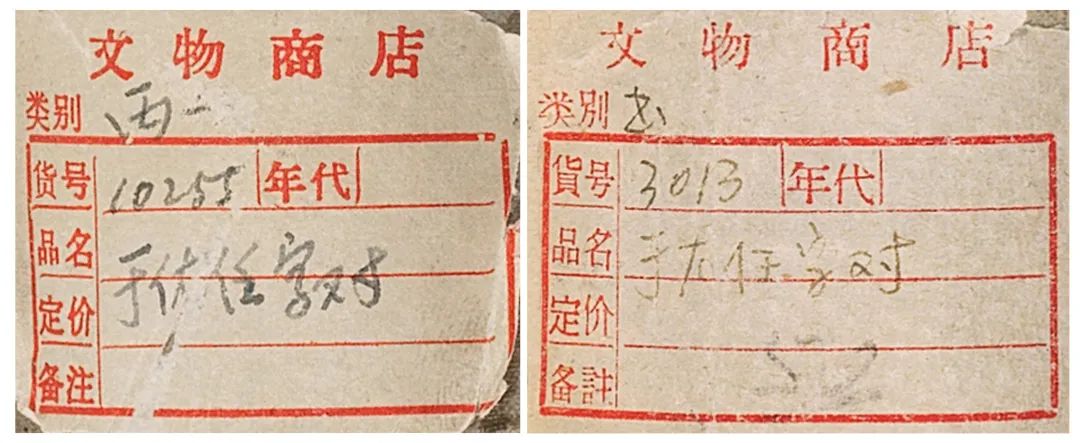

2.文物公司舊藏。

3.榮寶雅集近現代精品展。

文物簽

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號