預 展 時 間

06.17-06.18

拍 賣 時 間

06.19

展 拍 地 點

北京國際飯店會議中心

(北京市東城區建國門內大街9號)

十三世紀中葉,來自朔漠的蒙古鐵騎席卷亞洲大陸,建立起了一個龐大的封建帝國。這是一個嶄新的多民族統一王朝,它一掃自安史之亂以來中國長達五百年的分裂割據。一部反映蒙元帝國廣袤疆域及其山川、物產、人民、文化的別開生面的一千三百卷煌煌巨著《大元大一統志》,應運而生了。但是十分不幸,這樣一部偉大作品,竟隨著元朝的蒼煙落照,而被束之于《永樂大典》高閣,更由于近代圓明園浩劫,而成為散落人間的十數卷斷簡殘編。時至今日,我們已無法詳細窺知當年大元王朝的壯麗山河。萬幸的是,在塵封的故紙堆中竟還留下了一部小型的元代地理總志,這就是許多人但聞其名而不見其面的《圣朝混一方與勝覽(今昔學者多題《大元混一方與勝覽》)。作為僅存的元代地理總志(參編《大元大一統志》的作者縮編了此書),其主要價值有五。

局部

1.富于政區地理史料價值:《元勝覽》雖然在體例上脫胎于宋《方輿勝覽》,但在內容上涉及的地理范圍遠較后者廣闊。淮河以北的腹里、陜西、河南江北行省,曾是北宋疆土,卻為《方輿勝覽》所無,關外的遼陽、鎮東、嶺北、甘肅行省及西域地區,則自安史之亂以后早已不在中原王朝提封之內,這一大片北方故土,被偏安一隅的南宋王朝遺忘已久,而在《元勝覽》中,俱遍為列目敘述,大有重整故國河山之氣概。尤足稱道者,更在于其對云貴高原地區之記載。自從公元八世紀中葉南詔興起,大渡河以南遂落于化外蠻荒,與中原睽違幾達五百年,其山川文物,不僅為漢籍所不載,亦多為蠻書所漏落,以致至今鮮有知者。

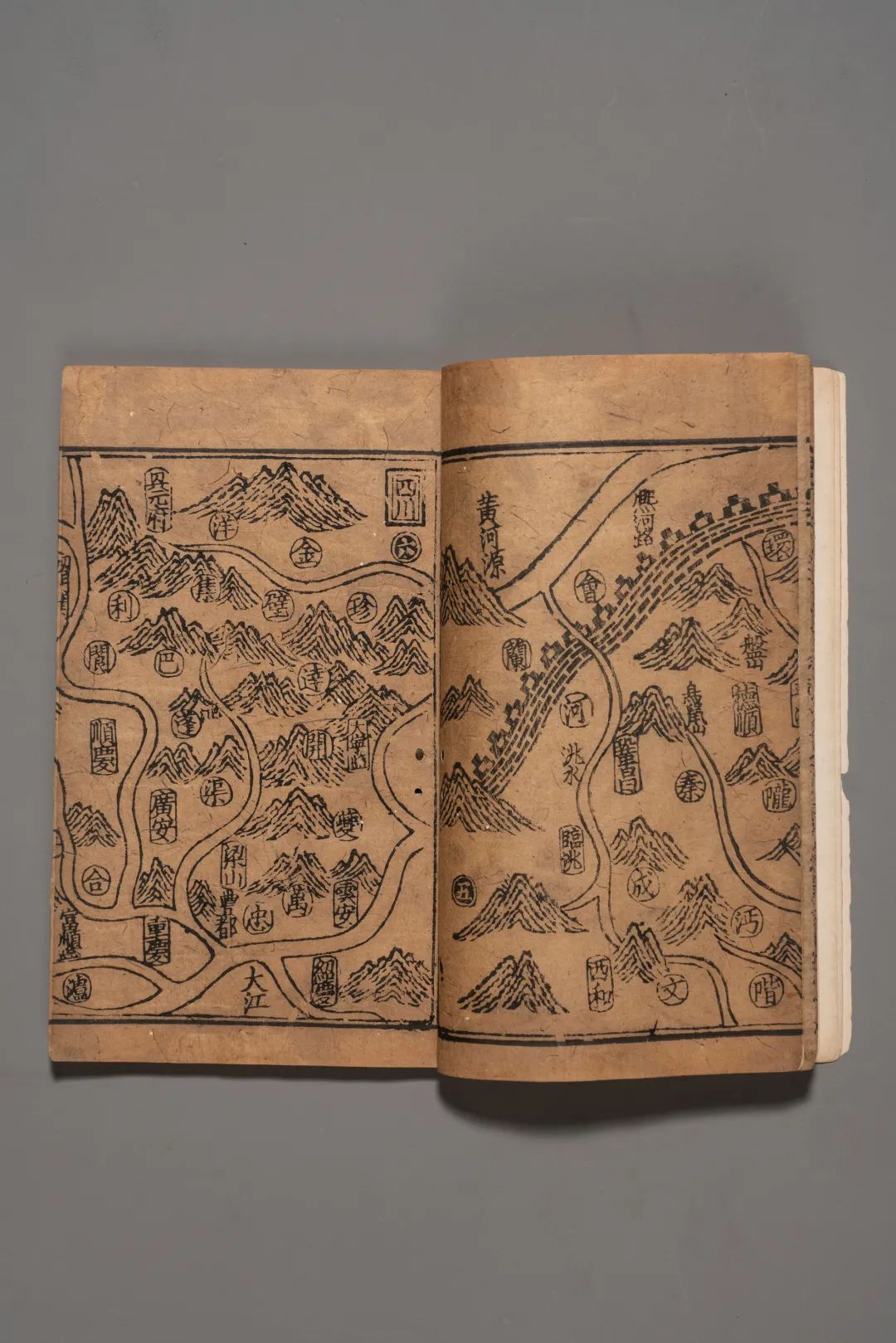

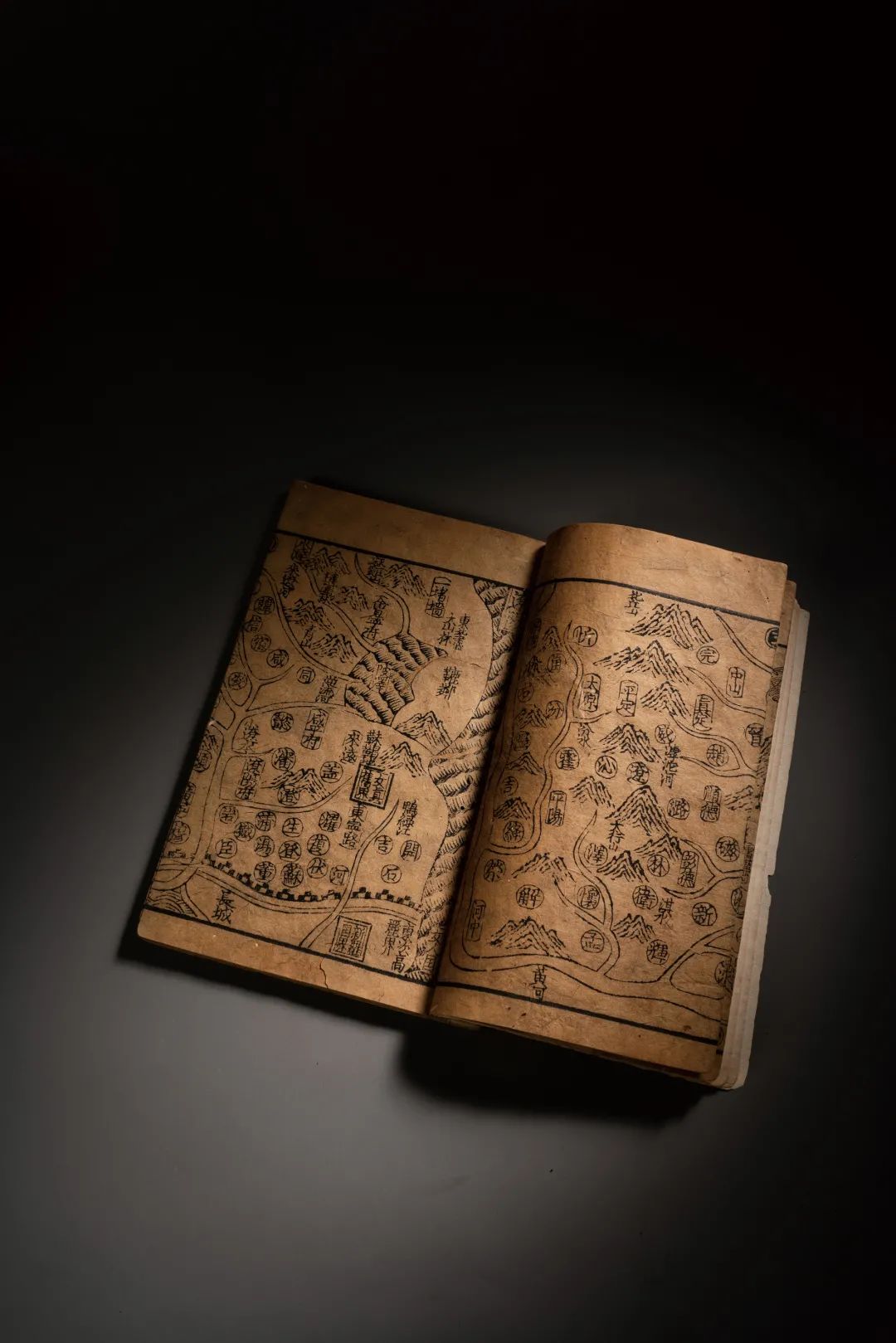

2.開啟元明清分省地圖先例:在載體形式上,其較以往的地理總志進行了大膽創新,這就是書前所附全套十四幅地圖。唐代《元和郡縣圖志》的圖早已佚失,宋代各種地理總志則不再附圖,《大元大一統志》從《秘書監志》的記載看,也沒有圖。《元勝覽》作為最后一種勝覽型地理總志,卻開啟了分省地圖的先例,而為后來的明、清《一統志》所繼承,歷史地理文獻學家及古地圖學家極為重視。

3.富于地方史地史料價值。

4.頗具校勘價值。

5.頗寓愛國主義教育之意:其盡量收錄抗遼、抗金、抗元人物事跡,愛國之心,躍然紙上。

局部

《元勝覽》為類書《翰墨大全》之后乙集,初刊于蒙元大德年間(無附圖),泰定元年詹友諒改編重刊時方補繪全圖。詹氏增繪此圖時是附在《元勝覽》之前的,明初本始割置于《翰墨大全》卷首,致使不少讀者不知道《元勝覽》還有附圖,這從現存的明初本《元勝覽》均無附圖可知(前為川大郭聲波教授研究成果。郭教授幾年前曾承擔全國高校古籍整理委員會規劃項目、川大二一一工程重點學科建設項目-《大元混一方與勝覽》的整理研究工作)。

其它相關著錄摘抄:

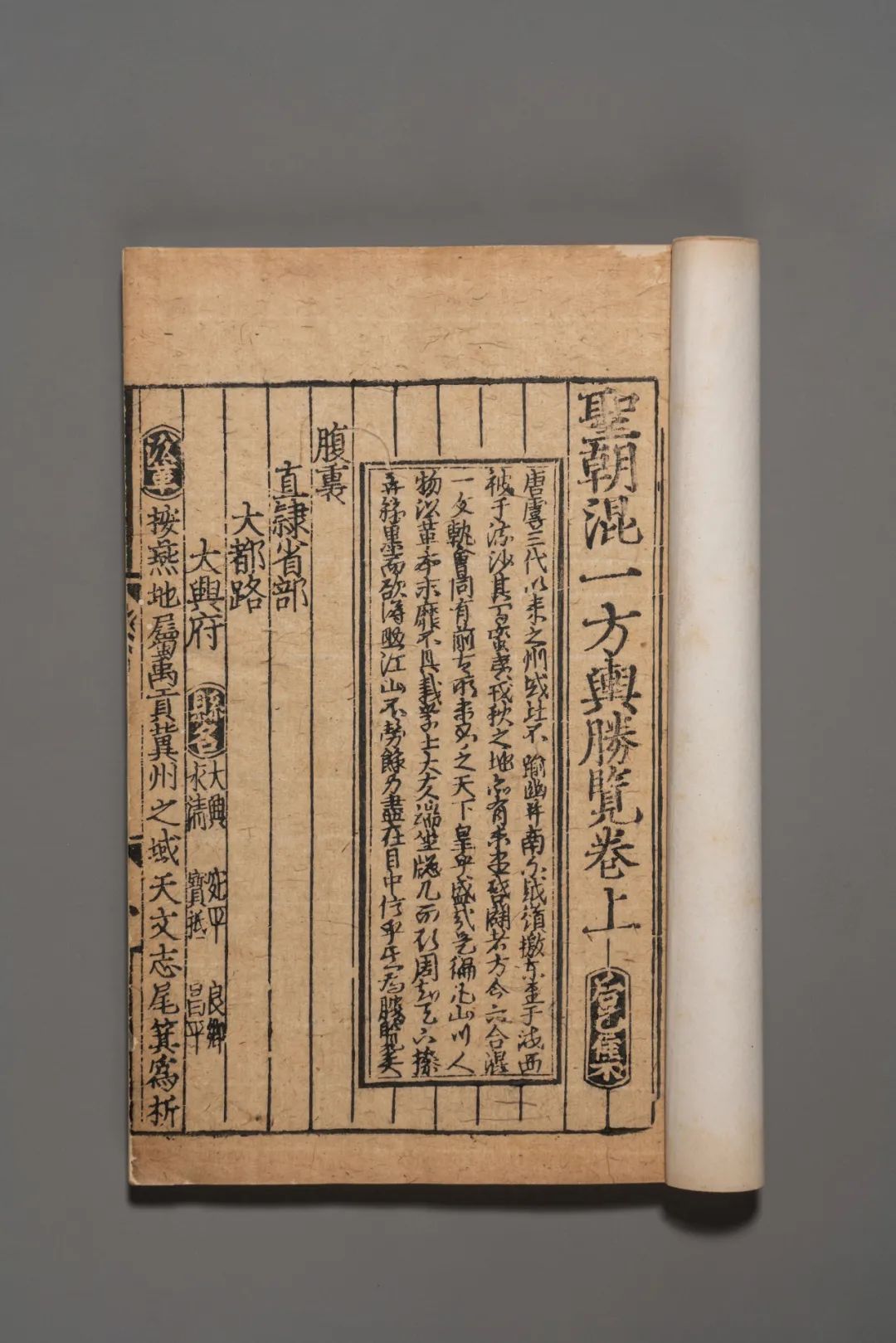

清邵懿辰、邵章《增訂四庫簡明目錄標注》:元刊《混一方輿勝覽》三卷,不著撰人,蓋書肆所為,巾箱本。十二行,行二十字。

清錢大昕《潛研學文集》卷二九:蓋建安刻本,其文簡核。今昔流傳甚鮮。

民國羅振常書錄:此林刊印之精,乃元本中之最上乘,把卷展玩,紙光墨影,奕奕動人,向可寶也。

張元濟《涵芬樓燼余書錄》卷一:……元刻本。平二冊····卷首有行書牌記,此等通套文字,宋、元坊肆刻本往往有之,半頁十行,行二十字。李盛鐸《木樨軒藏書題記及書錄》:·····元刻本(卷上缺第六葉,卷中殘存第一四之三七葉)半葉十二行,行二十字,小黑口,板心魚尾下題方上后乙,蓋《翰黑全書》后乙集也。

局部

臺灣盧雪燕《故宮學術季刊·元刊本<圣朝混一方輿勝覽>所載附圖考述》:元刊本《勝覽》所載附圖是現有稀見的元代版刻地圖,繪風及部分內容近似元刊本《事林廣記》零散的插圖,然精細則有過之,系統完整則強勝之,不但為研究元代地方行政制度及區域劃分提供了有力的說明,而以方位、比例尺、圖式符號在地圖上的運用,也為中國制圖學發展提供了極有價值的訊息。全書共十四部分,對應十四幅地圖,分人文地理及自然地理進行概述其開啟特以行政區域為基準的“區域地圖集”先例,制圖手法既保留了中國獨創的散點透視的山水繪畫技法,又似將脫離以實景寫真為主的束縛,初步形成了地圖符號系統。

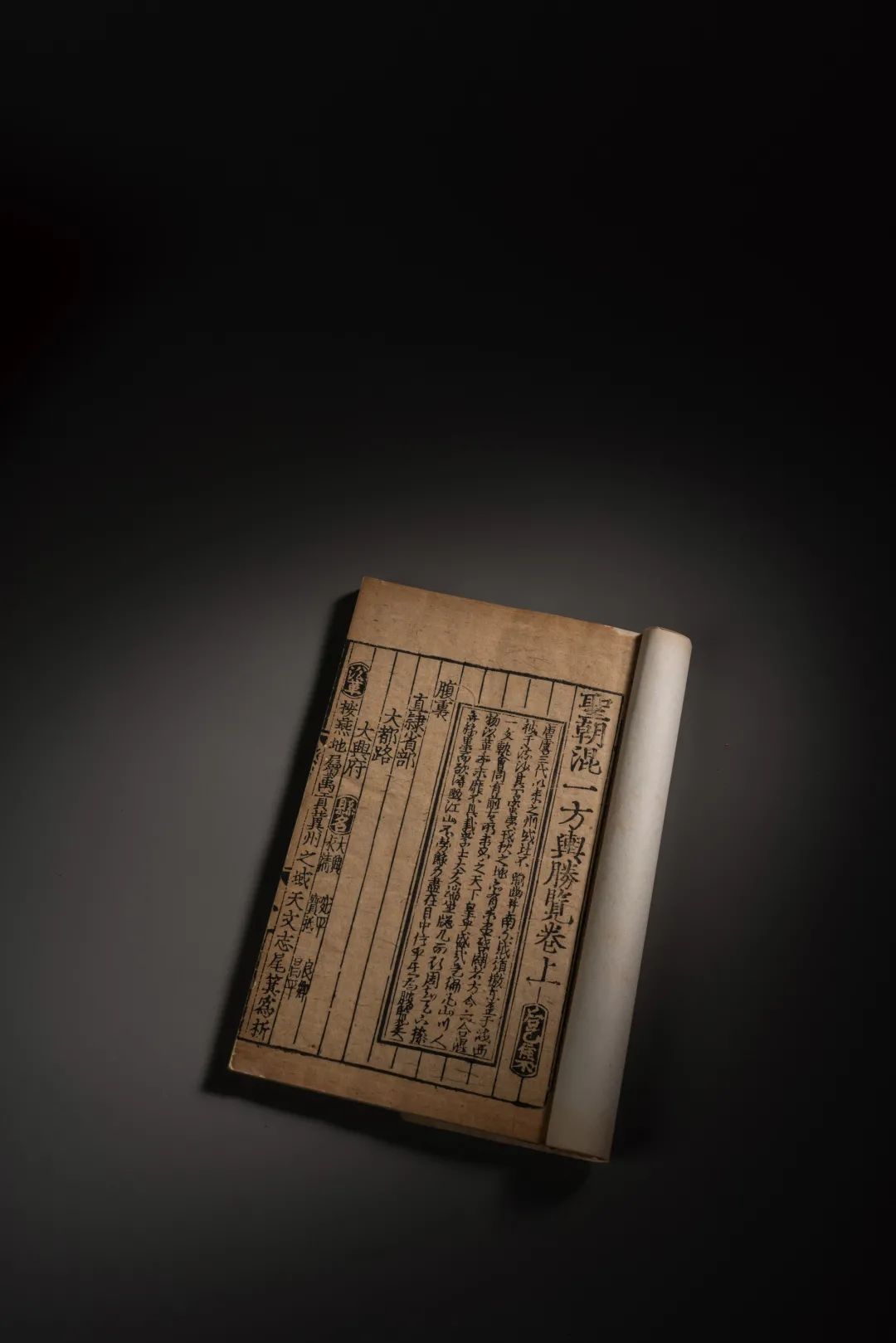

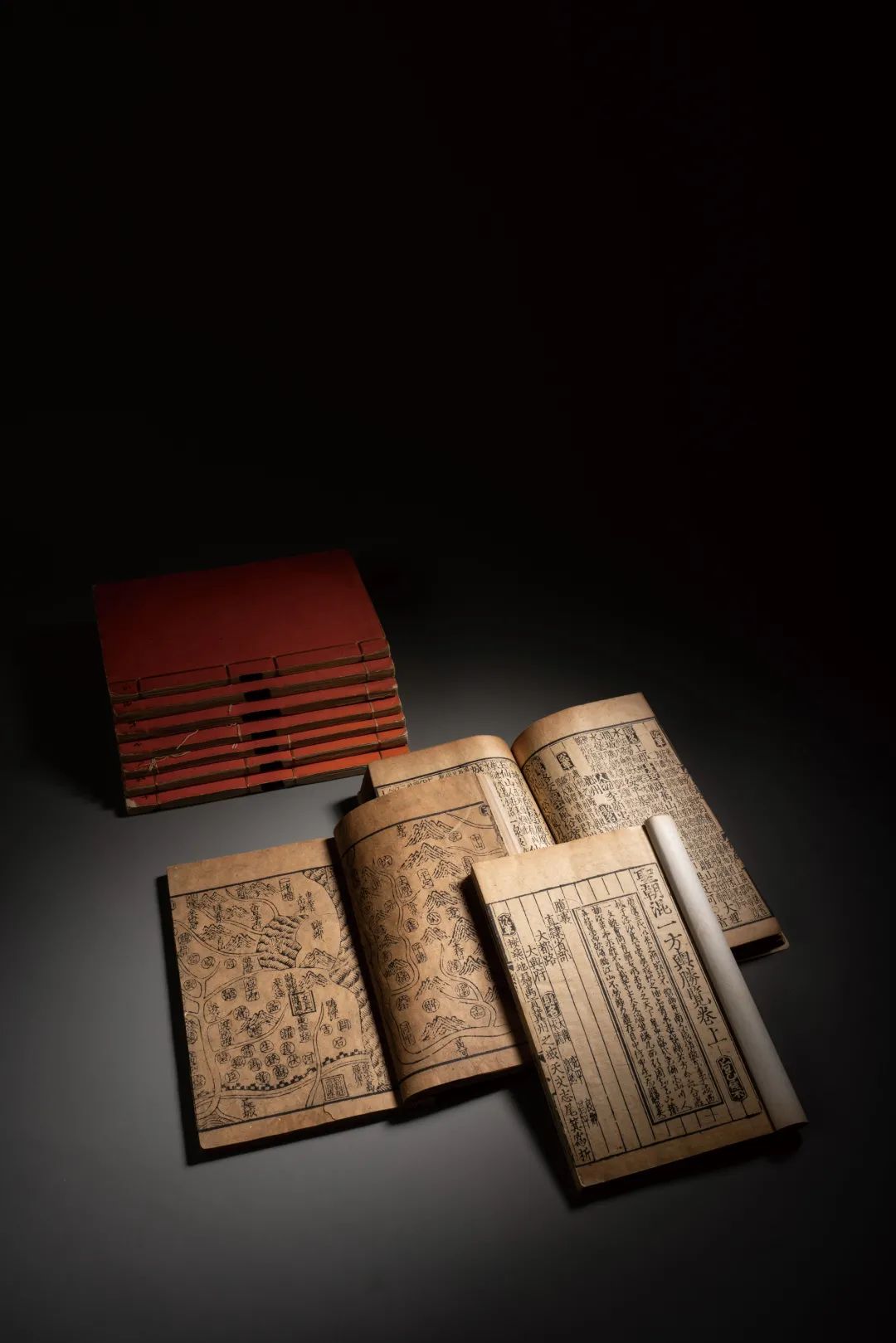

元刻本 《圣朝混一方輿勝覽》

1函10冊 黃麻紙 線裝

18.8×12.5cm

是書半葉十二行行二十字,小字雙行同,四周雙邊或單邊、黑口、雙魚尾、上魚尾下題:“方上后乙”,下魚尾下草書頁碼。卷首附十四幅全套大元全圖,為明初本《元勝覽》所無。制圖精準,較其它版畫意義更加重大。拍品特征與各家著錄元本相合,因海內無存而《善本總目》不載,極為稀見,其集歷史文物性、學術資料性、藝術代表性之善本三性于一身,堪當善本中的頂級收藏,2006年1月臺北故宮曾將其館藏《圣朝混一方與勝覽》及二十九件文物出展德國,備受好評。中外古地圖收藏家能得一份18世紀的古地圖即如獲拱璧(參閱田濤《田說古籍》),如今眾藏家將共同見證14世紀的全套古地圖揭開神秘的面紗與鴻福幸運吉星新結奇緣,續寫一段書林佳話。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號