預 展 時 間

06.17-06.18

拍 賣 時 間

06.19

展 拍 地 點

北京國際飯店會議中心

(北京市東城區建國門內大街9號)

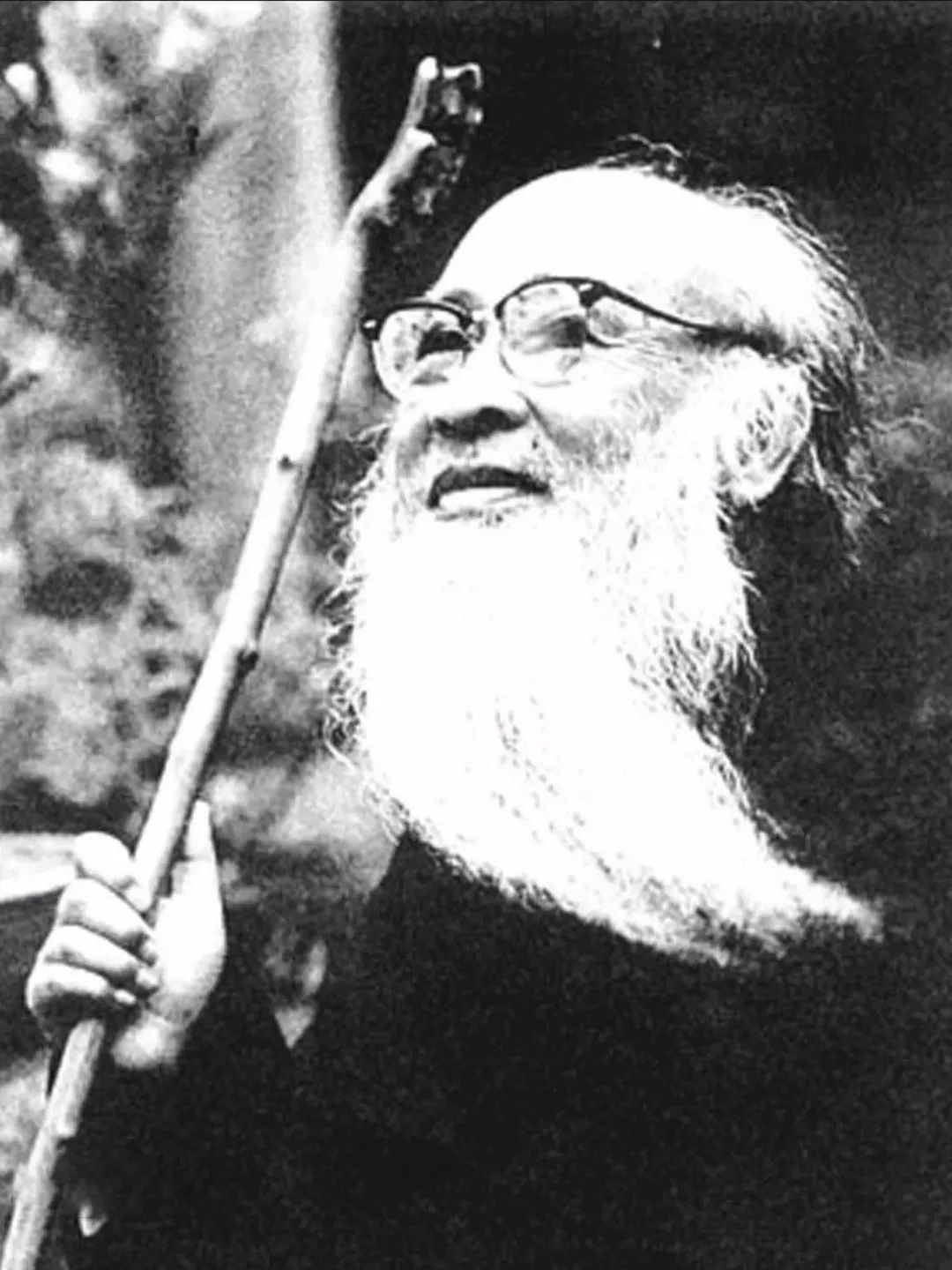

(1899-1983)

張大千,原名正權,后改名爰,字季爰,號大千,別號大千居士、下里港人,齋名大風堂。四川內江人,祖籍廣東省番禺。20 世紀50年代,張大千游歷世界,獲得巨大的國際聲譽,被西方藝壇贊為“東方之筆”。

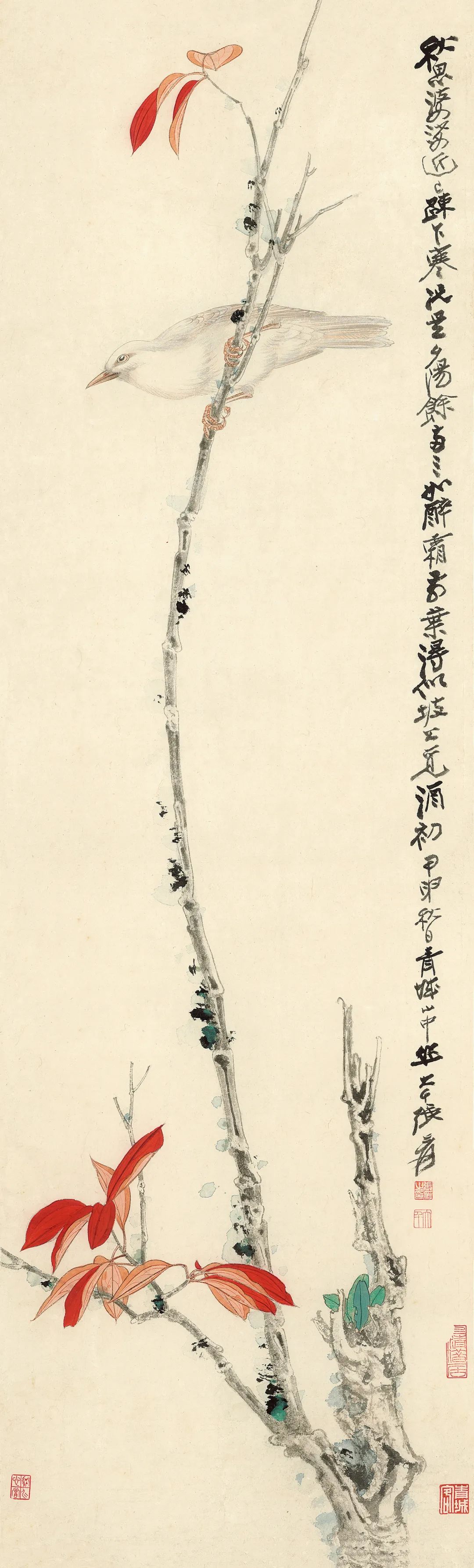

張大千? 白頭紅葉圖

設色紙本?立軸?1944年作

120.5×37.5 cm.?約4.0平尺

鈐印:張爰之印、大千、上清借居、青城客

款識:秋思婆娑近已疏,乍寒況是夕陽余。兩三如醉霜前葉,得似坡公覓酒初。甲申秋日青城山中作,大千張爰。

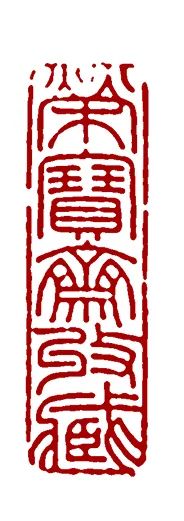

鑒藏印:榮寶齋收藏

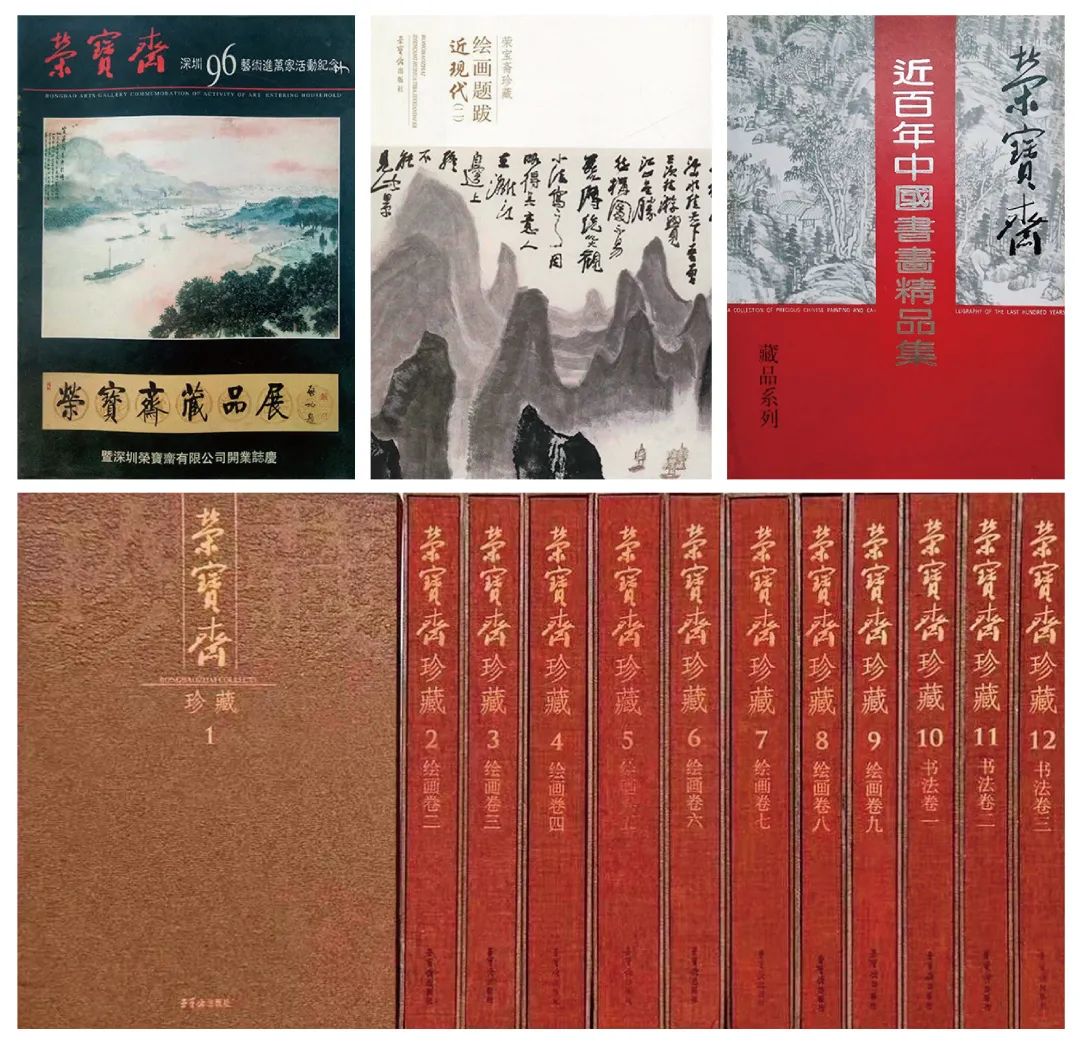

出版:

1.《榮寶齋近百年中國書畫精品集藏品系列》P131,榮寶齋出版社,1994年。

2.《榮寶齋深圳96藝術進萬家活動紀念·榮寶齋藏品展》P8,深圳市委宣傳部主辦、榮寶齋承辦,1996年。

3.《榮寶齋珍藏5·繪畫卷五》P70,徐燕孫等繪,榮寶齋出版社,2012年。

4.《榮寶齋珍藏·繪畫題跋·近現代(二)》P32-P33,榮寶齋出版社,2019年。

出版物封面

二十世紀20年代,中國花鳥畫呈現出一派追隨宋元花鳥之風尚,在畫法上努力避免明清以來所盛行的不求形似的文人寫意花鳥畫,而其中以張大千為代表的工筆花鳥獨步當時。張大千最初學習新羅山人、八大、華嵒的寫意路線,而30年代中期漸學北宋院體的工筆之風,張大千于40年代在敦煌臨摹壁畫,也一定程度上影響了其花鳥畫之走向,借唐人壁畫的濃墨重彩和宋人繪畫的靜謐雅韻,于婉麗中增添了華美之氣,蔚為世人所嘆。

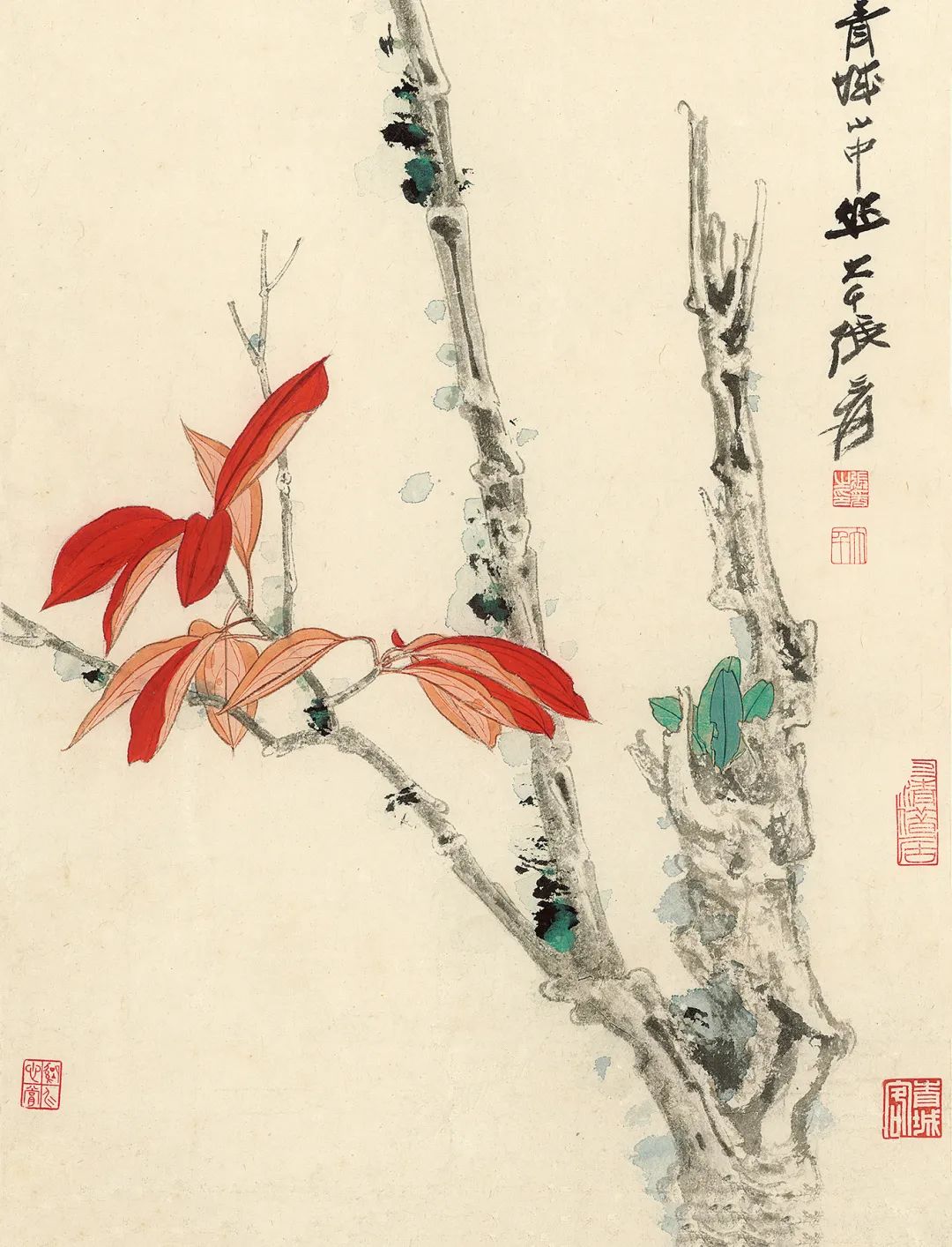

局部

30年代中期至50年代初是張大千工筆花鳥的高峰時期,而紅葉白頭則是先生最為常見的創作題材,此幅榮寶齋珍藏之作即為此類題材,是其工筆翎毛之代表佳作,畫上題有“甲申秋日青城山中作”,盧溝橋事變后張大千困居北平,輾轉上海香港而后隱居于四川青城山上清宮,幽幽朗逸的青城山中給予了其極大的心靈慰藉和創作靈感,這里是對他是一段極為特殊記憶與回憶,值此期間他潛心創作出一批經典之作。

局部

此件作品清新淡雅,畫面極具欣賞性,符合時代的審美需求,系張大千工筆重彩的風格一路,在繼承宋代宮廷院體花鳥畫傳統的基礎上,又以實物寫生為主,富于生動意趣之感,是他較具代表性的工筆花鳥畫之一。于構圖上借邊起勢,設色細膩自然,取一高枝縱向貫穿畫面,姿態舒展自然,枝干上下紅葉兩叢,璀璨如錦,相互輝映,互呈異彩。旁有綠芽隱現,呈現出新舊交替之景,其上一白鳥悠閑落于枝頭,生動傳神,栩栩如生,正如其言:“工筆作花鳥,須形意并重,更要注重神,否則便流于標本畫而匠氣十足”。除此摹古之外,張大千對于翎鳥觀察細致入微,他在四川青城山居時期,常見到山花異鳥,且自己養鳥以便日常觀察或寫生。此畫即是其于青城山居住時庭院的秋冬之景,大千稱枝頭棲息的白羽小鳥為“玉鴉”,有時亦名為“雪鴉”,是其在成都及青城所蓄養的一種異鳥,為他創作中的常客。

此幅《白頭紅葉圖》氣韻格調含蓄雅致,畫面色彩對比強烈,筆法極具古韻,枝干一氣呵成,以淡墨勾枝干,間以濃墨點染,行筆節奏頓挫,線條堅實有力,以細線勾勒出葉子的正側反背形態變化,再以照殿紅、朱砂等暈染,顏色通透,艷而不俗。于筆觸間釋放不凡張力,給人以靈動之感,足見其造詣之深。秋日乍寒,幽禽自樂,寓情于景,直指人心,可見大千先生驚人的創造力和超凡的藝術精神,意味深遠,溢于畫外,當屬巧奪天工之精作,傳世不為多見,大家風韻,識者當寶。

榮寶齋收藏

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號