預 展 時 間

06.17-06.18

拍 賣 時 間

06.19

展 拍 地 點

北京國際飯店會議中心

(北京市東城區建國門內大街9號)

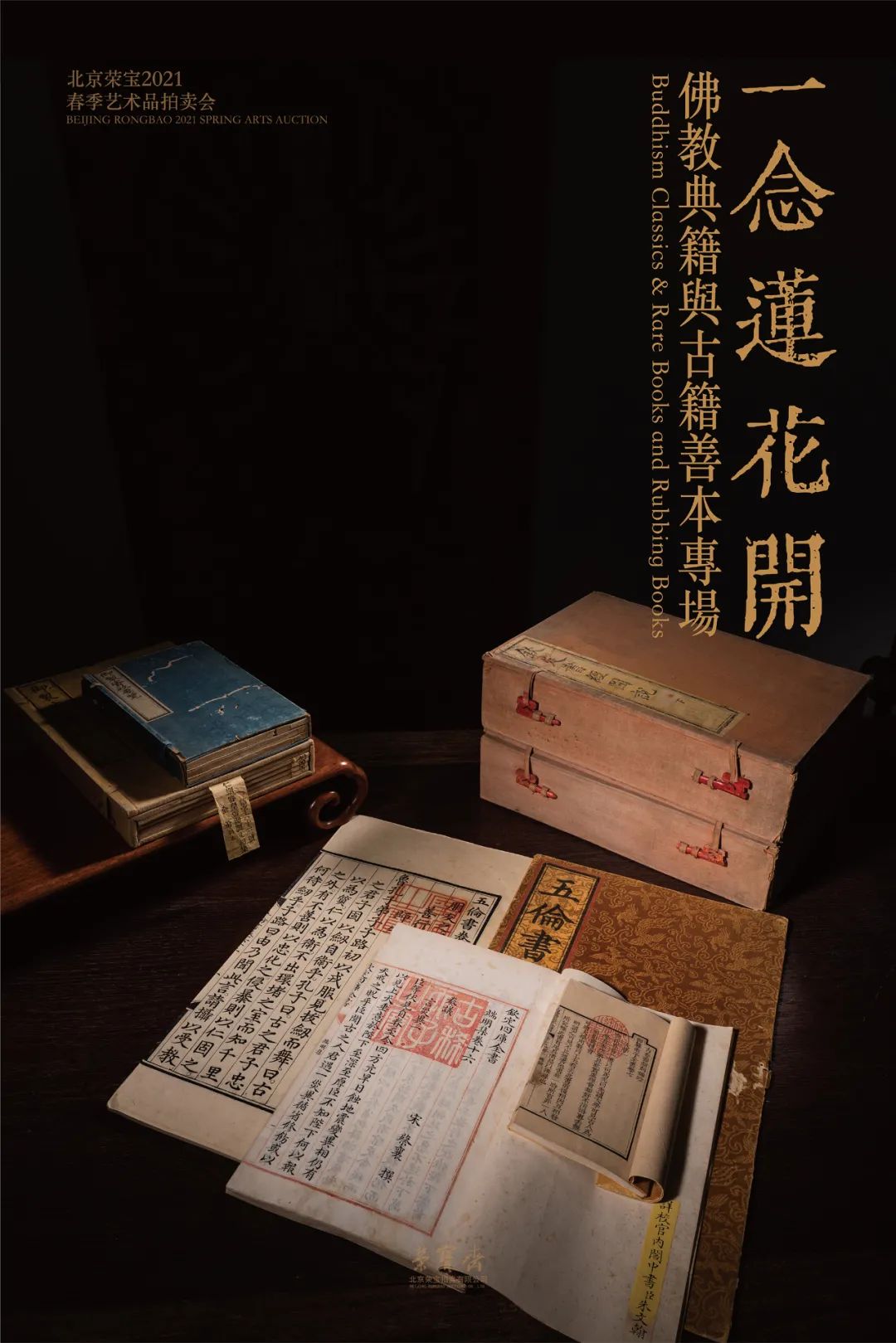

明清內府珍本欣賞

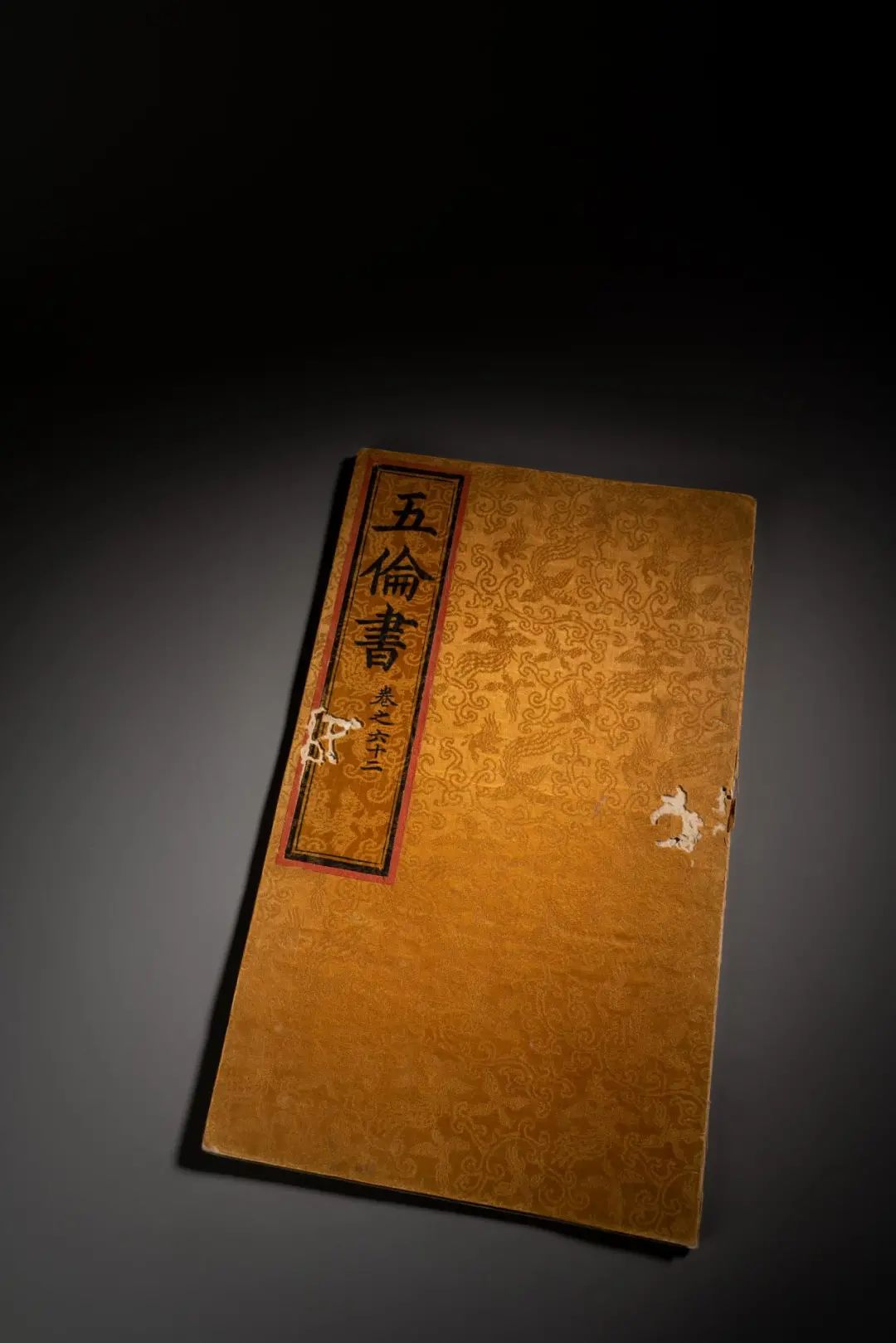

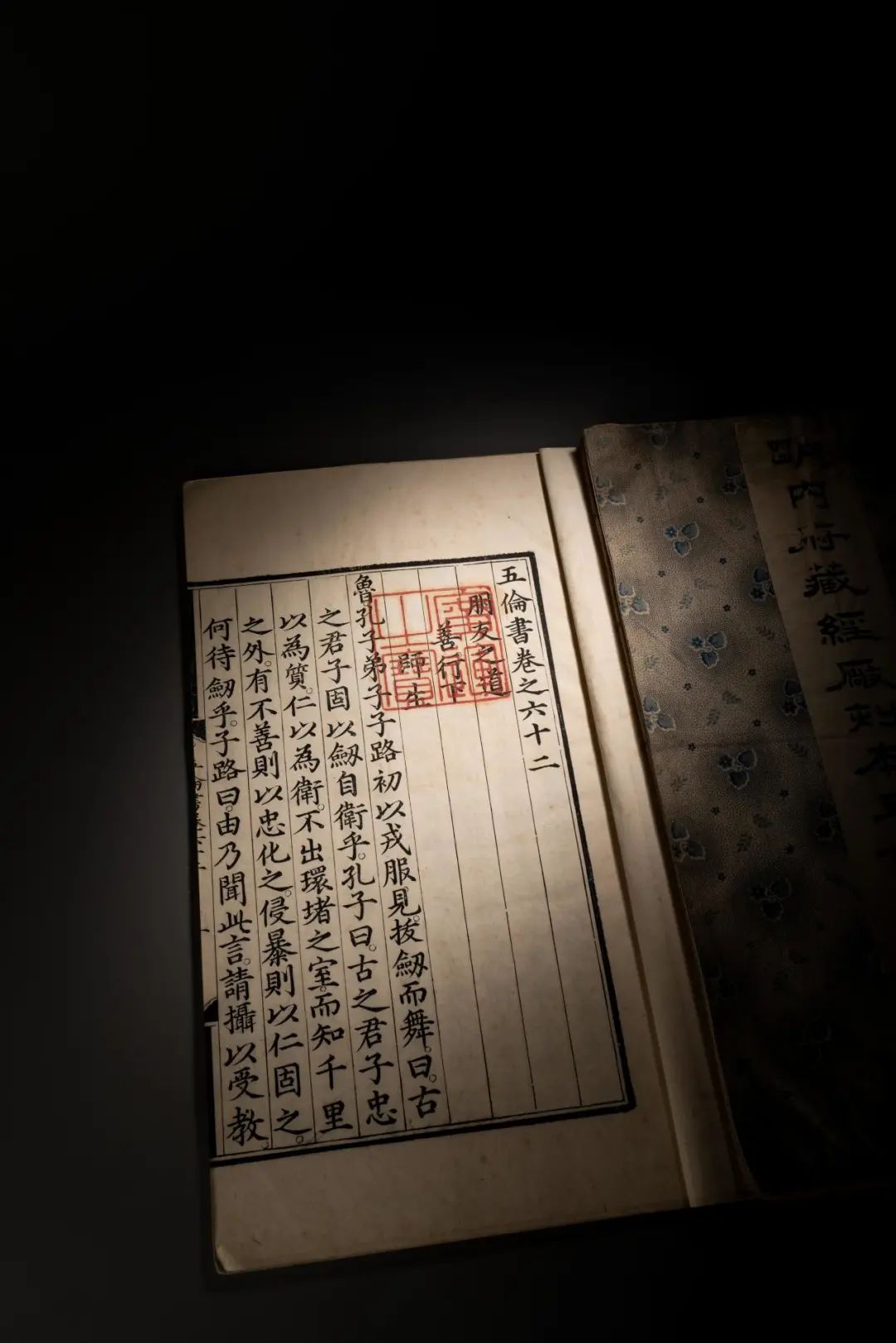

Lot2632五倫書卷之六十二

(明)宣宗朱瞻基明正統十二年(1447)內府刻本

40×241cm 函1冊 白棉紙 包背裝

提要:是書為明朝初年正統間皇家內府刻本,為明內府陳設裝,黃綾鳳紋封面,包背裝,雙層黃綾簽條,極為華麗,常見明內府書籍為藍色紙皮,此書裝幀形式十分稀見,是極為難得的明內府陳設本古籍實物,外包民國舊制書衣。內頁墨色濃郁,紙質堅韌,字大如錢,開本宏闊,卷首皆鈐「廣運之寶」朱印。

《五倫書》是明宣宗朱瞻基撰寫的道德教育讀物。全書六十二卷。廣采古代經、傳、子、史中的嘉言善行,編撰成書。正統中,明英宗朱祁鎮制《序》并刊行。《明史·藝文志》記錄,正統本為此書首個版本。

鈐印:廣運之寶

著錄:《第一批國家珍貴古籍名錄圖錄》No.1755《中國古籍善本總目》P801

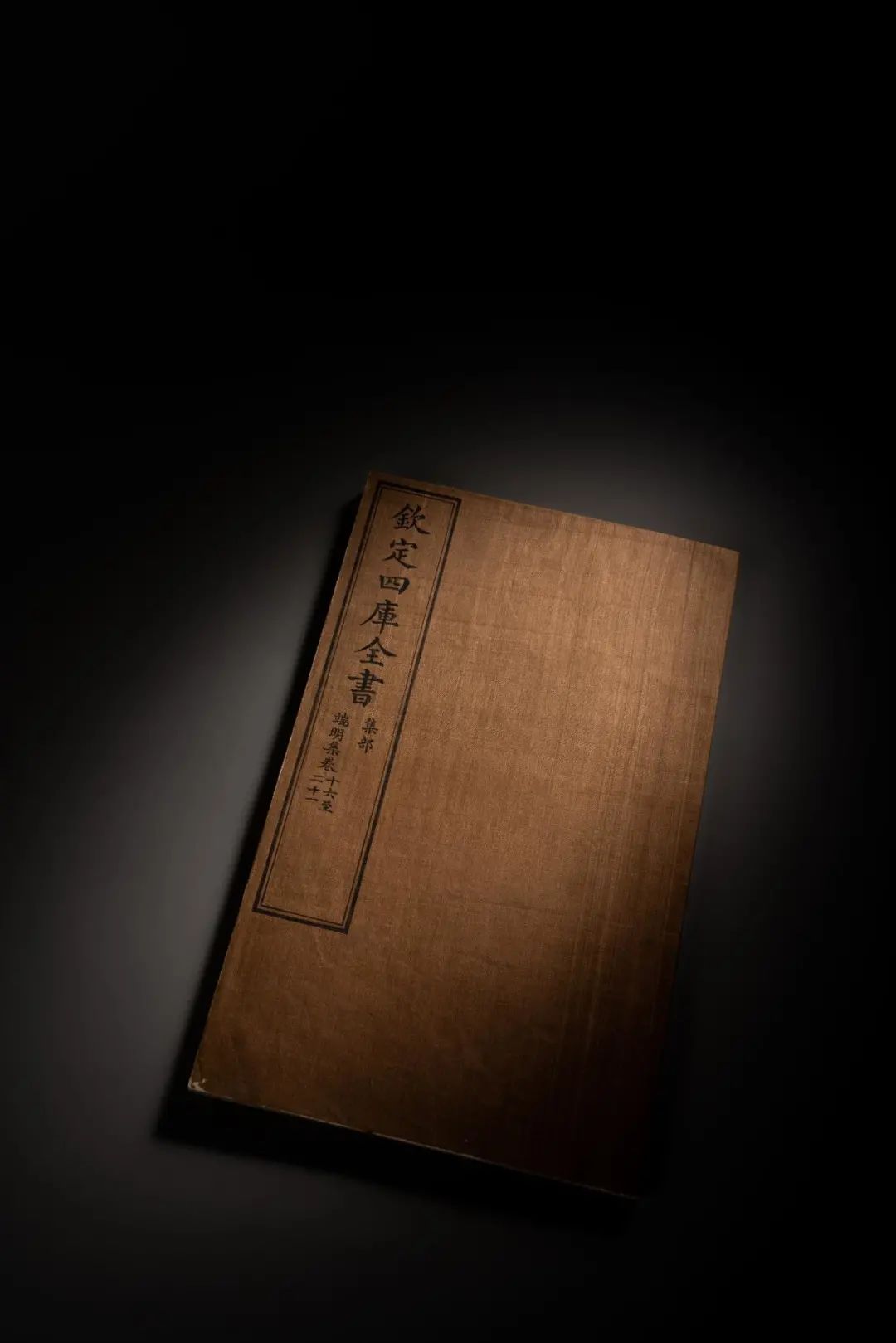

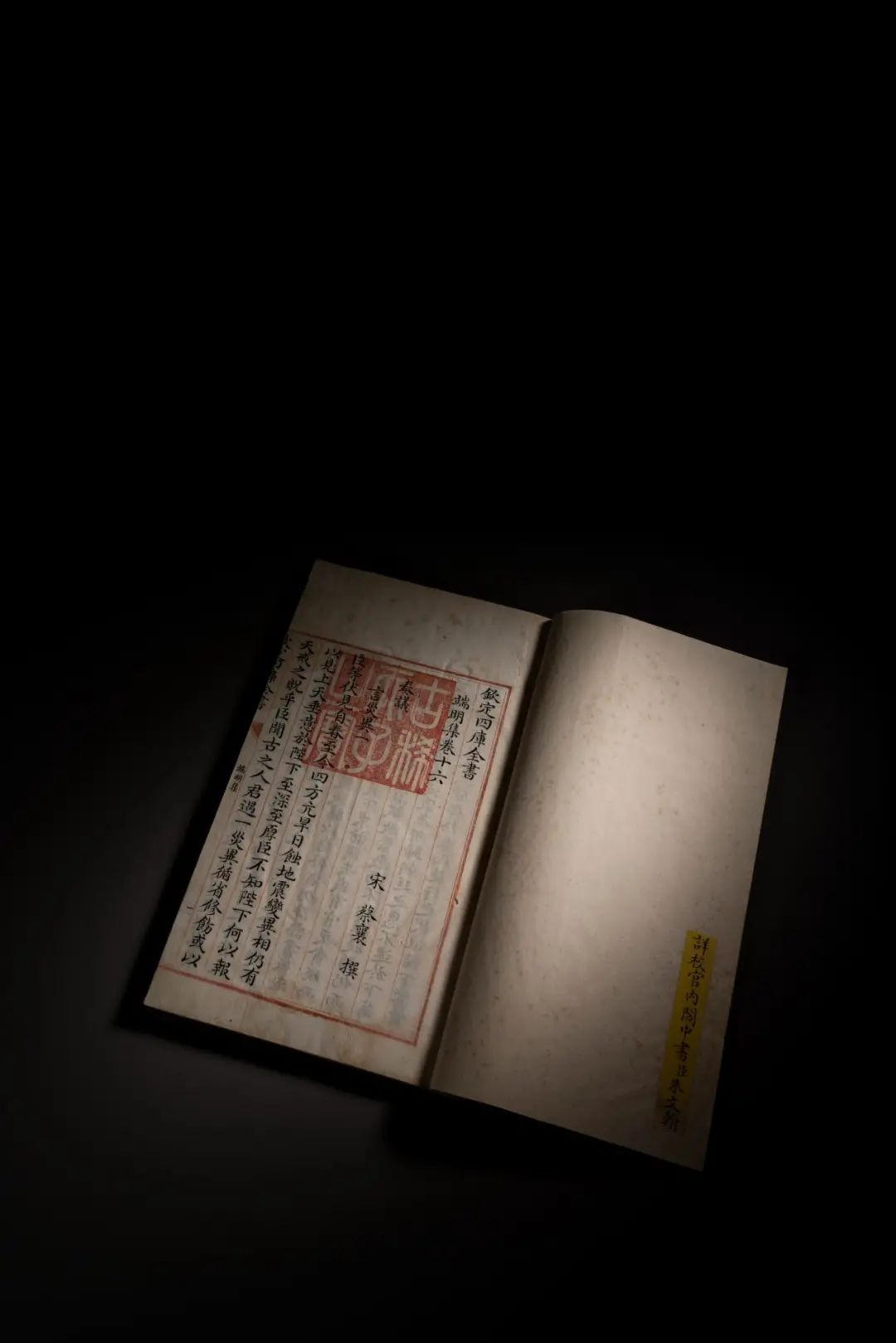

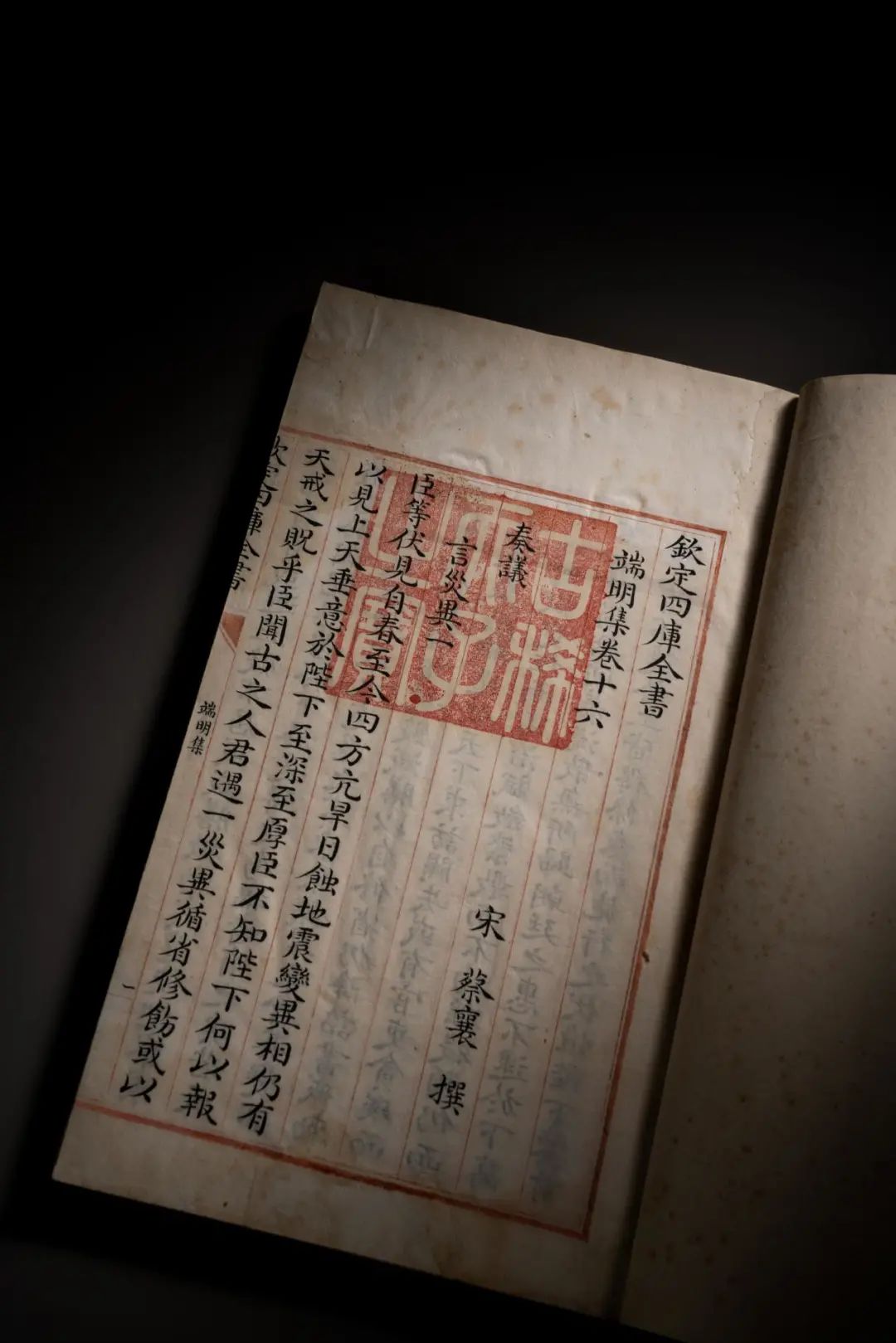

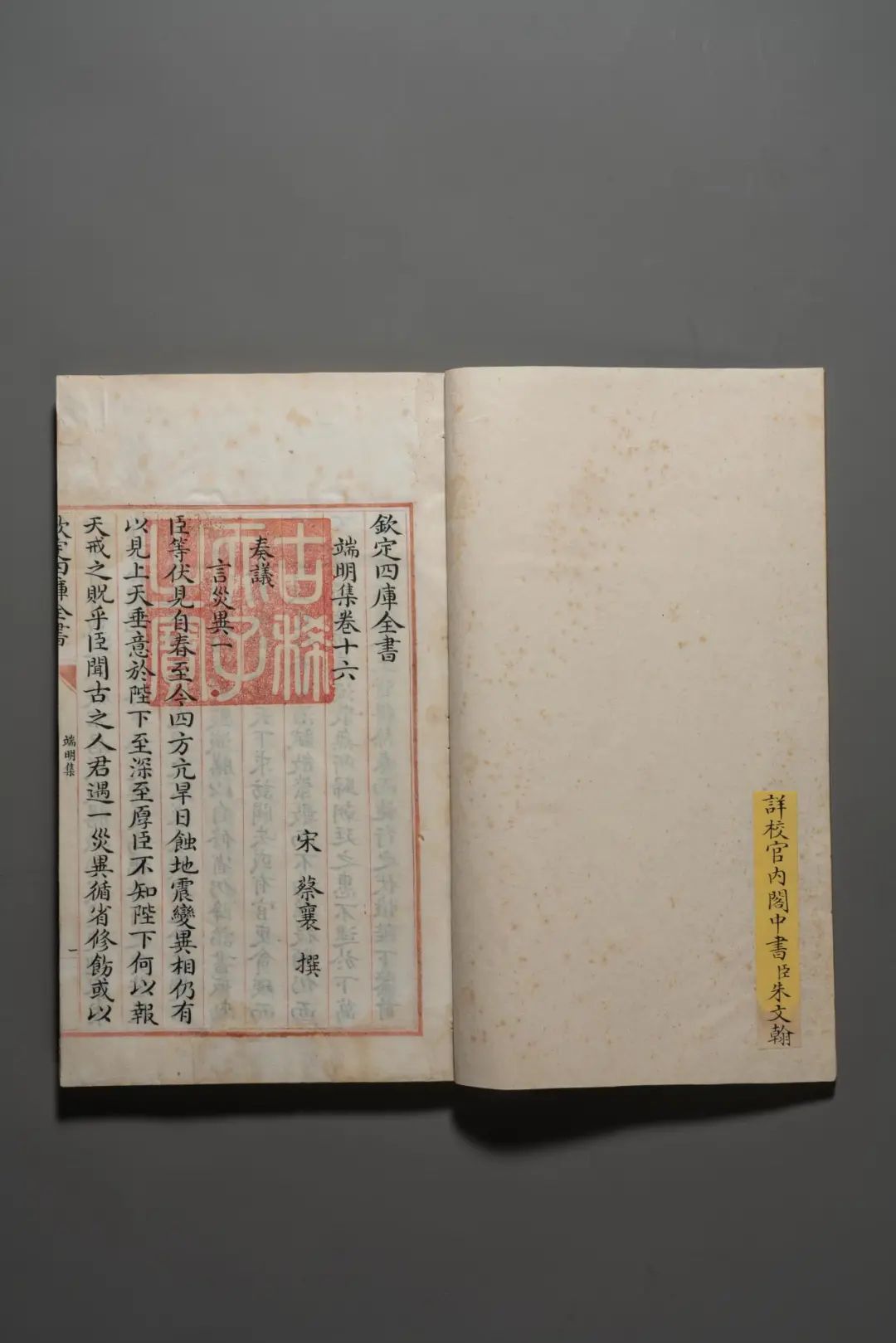

Lot2698欽定四庫全書 端明集 存六卷

(宋)福建仙游 蔡襄撰清乾隆內府寫本

27.5×17cm 1函1冊 開化紙 包背裝

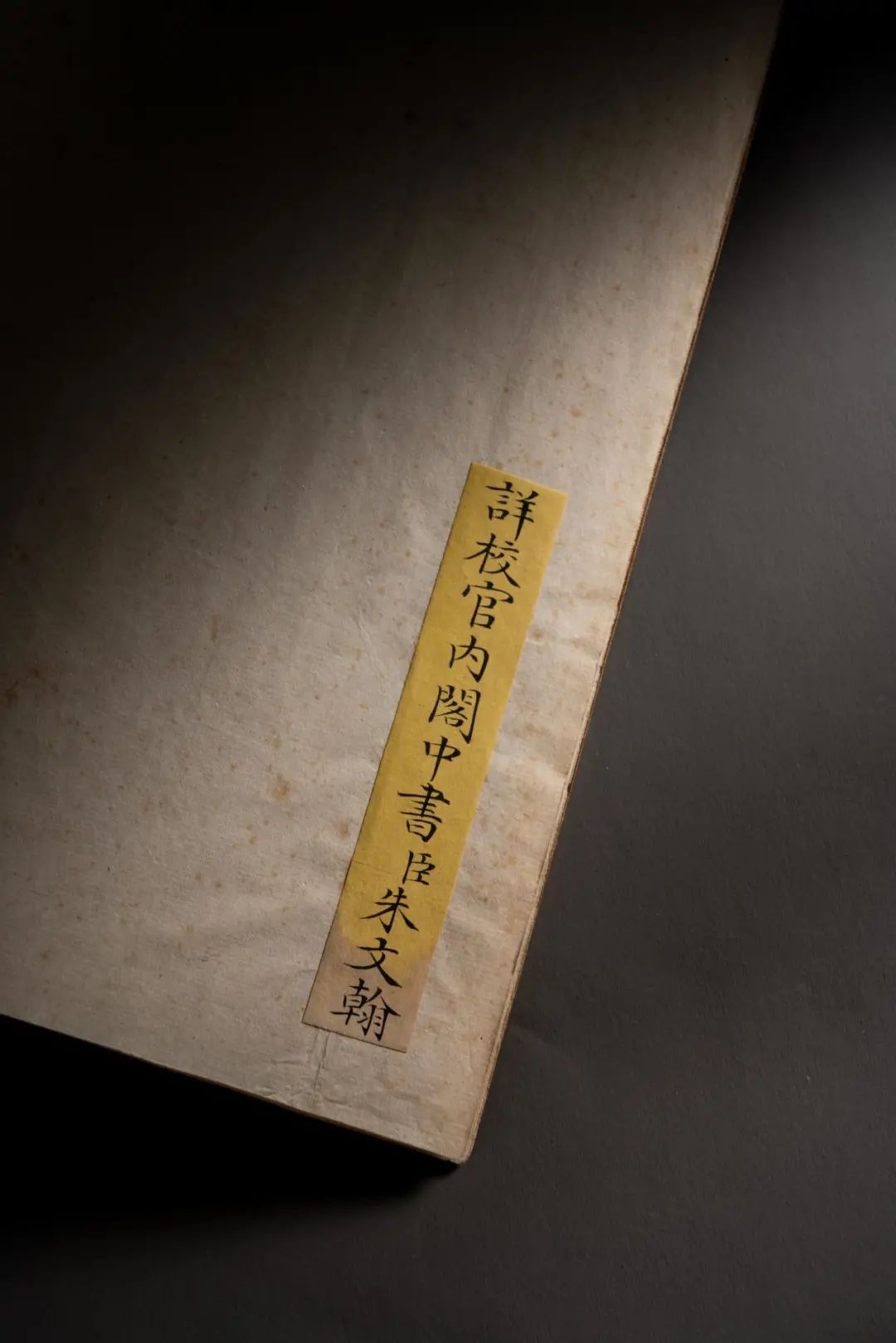

提要:此為南三閣本四庫全書。宋代蔡襄撰,共四十卷。拍品存卷十六至卷二十一,共存六卷。扉頁右下角貼黃,上書“詳校官內閣中書臣朱文翰”,半頁八行,行二十一字。首頁鈐印“古稀天子之寶”,末頁鈐印“乾隆御覽之寶”玉璽各一方。

四庫全書是清代乾隆時期編修的大型叢書。在乾隆皇帝的主持下,由紀昀等360多位高官、學者編撰,3800多人抄寫,耗時十三年編成。分經、史、子、集四部。

四庫全書共鈔錄七部,分貯于紫禁城文淵閣、遼寧沈陽文溯閣、圓明園文源閣、河北承德文津閣、揚州文匯閣、鎮江文宗閣和杭州文瀾閣珍藏。每部鈐印不同,如文淵閣本每冊卷首鈐“文淵閣寶”,卷末鈐“乾隆預覽之寶”。南三閣本四庫全書每冊卷首鈐“古稀天子之寶”,卷末鈐“乾隆預覽之寶”。

四庫全書現存情況:文淵閣本四庫全書今存臺北故宮博物院,文津閣本四庫全書今存國家圖書館;文溯閣本四庫全書今存甘肅圖書館;文源閣本毀于八國聯軍戰火;文瀾閣本四庫全書今存浙江省圖書館,已有散佚,經光緒年間丁丙,民國乙卯錢恂,民國癸亥張宗祥三次搜集補鈔,終成全帙;文匯閣本、文宗閣本皆毀于太平天國戰火。

此冊四庫全書,鈐印符合南三閣標準,首頁詳校官貼黃,為炮火下僅存的南三閣本四庫全書劫余珍本。本書天頭部分有傷,已經修復,觸手如新。

鈐印:古稀天子之寶、乾隆御覽之寶

南三閣四庫全書本《端明集》考證

國家圖書館古籍館研究館員 趙前

《端明集》,宋蔡襄撰。此冊《端明集》存卷十六至卷二十一。8行20字,白口,紅格,四周雙邊。框高:27.5釐米,寬17.5釐米。裝幀形式為包背裝。該冊首頁鈐 “古稀天子之寶”,末頁鈐 “乾隆御覽之寶”御璽各一方。扉頁右下角有貼黃一紙,上書“詳校官內閣中書臣朱文翰”一行。

蔡襄(1012—1067),字君謨,福建路興化軍仙遊(今福建省仙遊縣)人。天聖九年(1031)進士。官至端明殿學士,出任福建路轉運使,知泉州、福州、開封和杭州府事。治平四年(1067)卒,贈少師,諡“忠惠”。蔡襄工書法,與蘇軾、黃庭堅、米芾並稱“宋四家”。蔡襄著述除《端明集》外,另有《茶錄》、《荔枝譜》傳世。《端明集》收入《四庫全書》。關於《端明集》,四庫館臣曾給予著錄。《四庫全書總目》卷一五二,題《蔡忠惠集》,是這樣著錄的:

《蔡忠惠集》三十六卷(江蘇巡撫採進本)

宋蔡襄撰。襄有《茶錄》,已著錄。《宋史·藝文志》載襄集六十卷、奏議十卷。《文獻通考》則作十七卷。多寡懸殊,不應如是。疑《通考》以奏議十卷合於集六十卷,總為七十卷。而傳刻譌舛,倒其文為十七也。然其初本世不甚傳,乾道四年王十朋出知泉州,已求其本而不得。後屬知興化軍鍾離松訪得其書,重編為三十六卷,與教授蔣邕校正鋟版,乃復行於世。陳振孫《書錄解題》惟載十朋三十六卷之本。與史不符,蓋以此也。元代版復散佚,明人皆未覩全帙。閩謝肇淛嘗從葉向高入祕閣檢尋,亦僅有目無書。萬曆中,莆田盧廷選始得鈔本於豫章俞氏,於是禦史陳一元刻於南昌,析為四十卷。興化府知府蔡善繼復刻於郡署,仍為三十六卷,而附以徐??所輯《別紀》十卷。然盧本錯雜少緒,陳、蔡二本均未及詮次。後其里人宋玨重為編定,而不及全刻,僅刻其詩集以行。雍正甲寅(清雍正12年,1734),襄裔孫廷魁又裒次重刻,是為今本。觀十朋序,稱“所編凡古律詩三百七十首、奏議六十四首、雜文五百八十四首,則已合奏議於集中”。又稱“嘗於張唐英《仁英政要》見所作《四賢一不肖》詩,而集中不載,乃補置於卷首”。又稱“奏議之切直、舊所不載者倂編之”。則十朋頗有所增益,已非初本之舊。今本不以《四賢一不肖》詩弁首,又非十朋之舊。然據目錄末徐居敬跋,則此本僅古今體詩從宋玨本更其舊第。其餘惟刪除十五卷、十九卷內重見之《請用韓琦、范仲淹奏》一篇而已。則與十朋舊本亦無大異同也。襄於仁宗朝危言讜論,持正不撓。一時號為名臣,不但以書法名一世,其詩文亦光明磊落,如其為人。惟其為祕閣校勘時,以《四賢一不肖》詩得名,《宋史》載之本傳,以為美談。今考其時范仲淹以言事去國,余靖論救之,尹洙亦上書請與同貶,歐陽修又移書責司諫高若訥,均坐譴貶謫。襄時為祕閣校勘,因作是詩,至刊刻模印,為遼使所鬻。夫一人去國,眾人譁然而爭之,章疏交於上,諷刺作於下。此其意雖出於公,而其跡已近於黨。北宋門戶之禍,實從此胚胎。且宋代之制,雖小臣亦得上書,襄既以朝廷賞罰為不公,何難稽首青蒲,正言悟主?乃僅作為歌詩,使萬口流傳,貽侮鄰國,於事理尤為不宜。襄平生著作,確有可傳,惟此五篇,不可為訓。歐陽修作襄墓誌,削此一事不書。其自編《居士集》,亦削去《與高司諫書》不載,豈非晚年客氣漸平,知其過當歟?王十朋續收入集,殆非襄志。讀是集者固當分別觀之,未可循聲而和也。

文淵閣《四庫全書》、文津閣《四庫全書》皆收有《端明集》,著錄為四十卷,與《四庫全書總目》著錄的《蔡忠惠集》三十六卷有出入。經查,明陳一元刻《宋端明殿學士蔡忠惠公文集》為四十卷本,明萬歷四十四年蔡善繼雙甕齋刻《宋蔡忠惠文集》為三十六卷。或文淵閣《四庫全書》、文津閣《四庫全書》皆用明陳一元刻《宋端明殿學士蔡忠惠公文集》四十卷本為底本抄錄,而《四庫全書總目》著錄時所用為明萬歷四十四年蔡善繼雙甕齋刻《宋蔡忠惠文集》。

當年《四庫全書》共抄錄七部,前四部分貯于北京紫禁城文淵閣、遼寧沈陽文朔閣、北京圓明園文源閣、河北承德避暑山莊文津閣,此四部為皇家御用之書,也稱“北四閣”;乾隆皇帝為獎勵南方士子為編纂《四庫全書》提供大量書籍,將後抄錄的三部《四庫全書》分貯于揚州文匯閣、鎮江文宗閣以及杭州文瀾閣,特許士子入閣讀書,也稱“南三閣”。由於各種原因,目前僅存下三部半,分別是文淵閣、文朔閣、文津閣以及半部文瀾閣。

此冊《端明集》,為南三閣四庫全書本,雖為殘帙,歷經兵燹,保存至今,當有神靈護佑,洵為寶貴。望收藏者珍之,愛之!

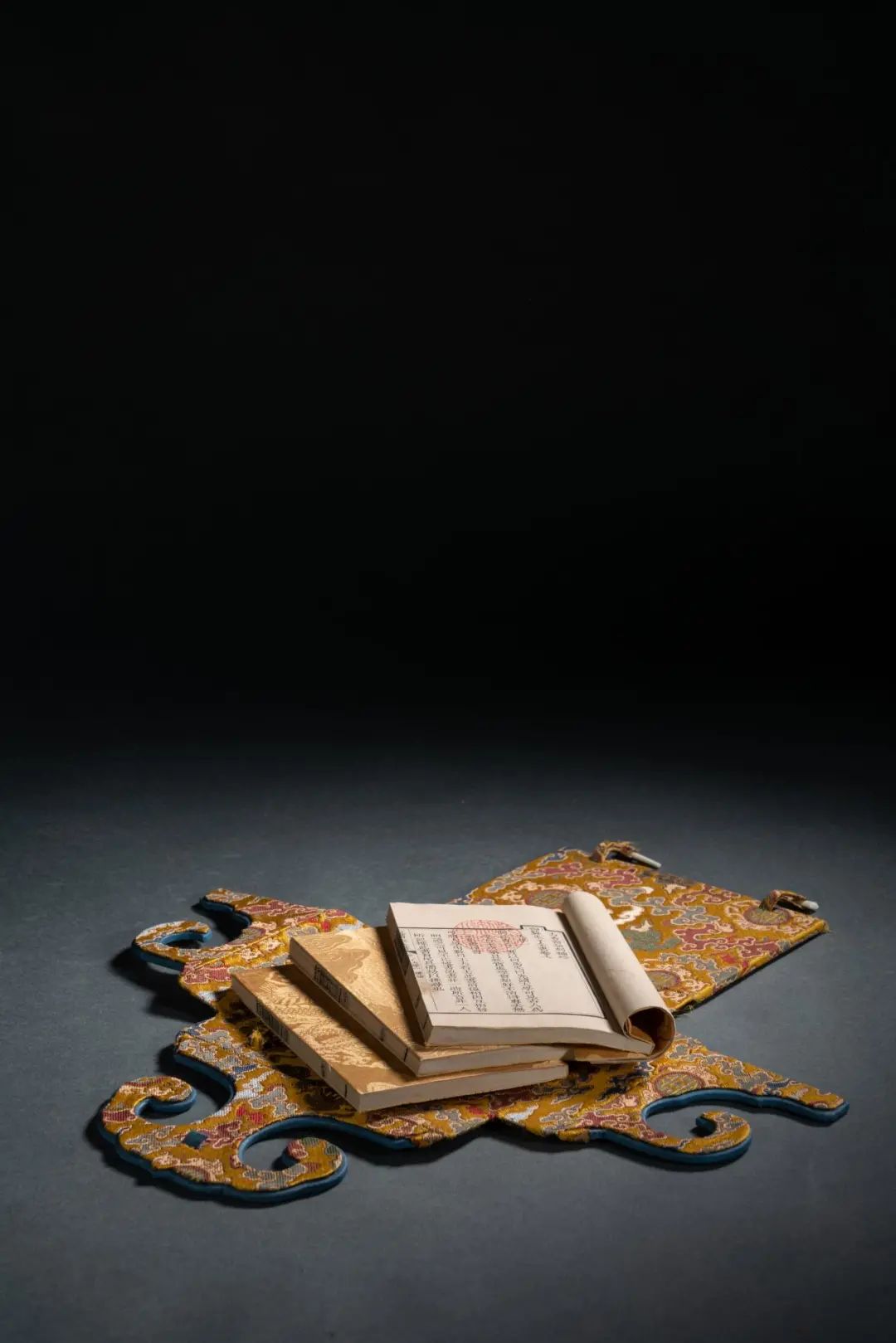

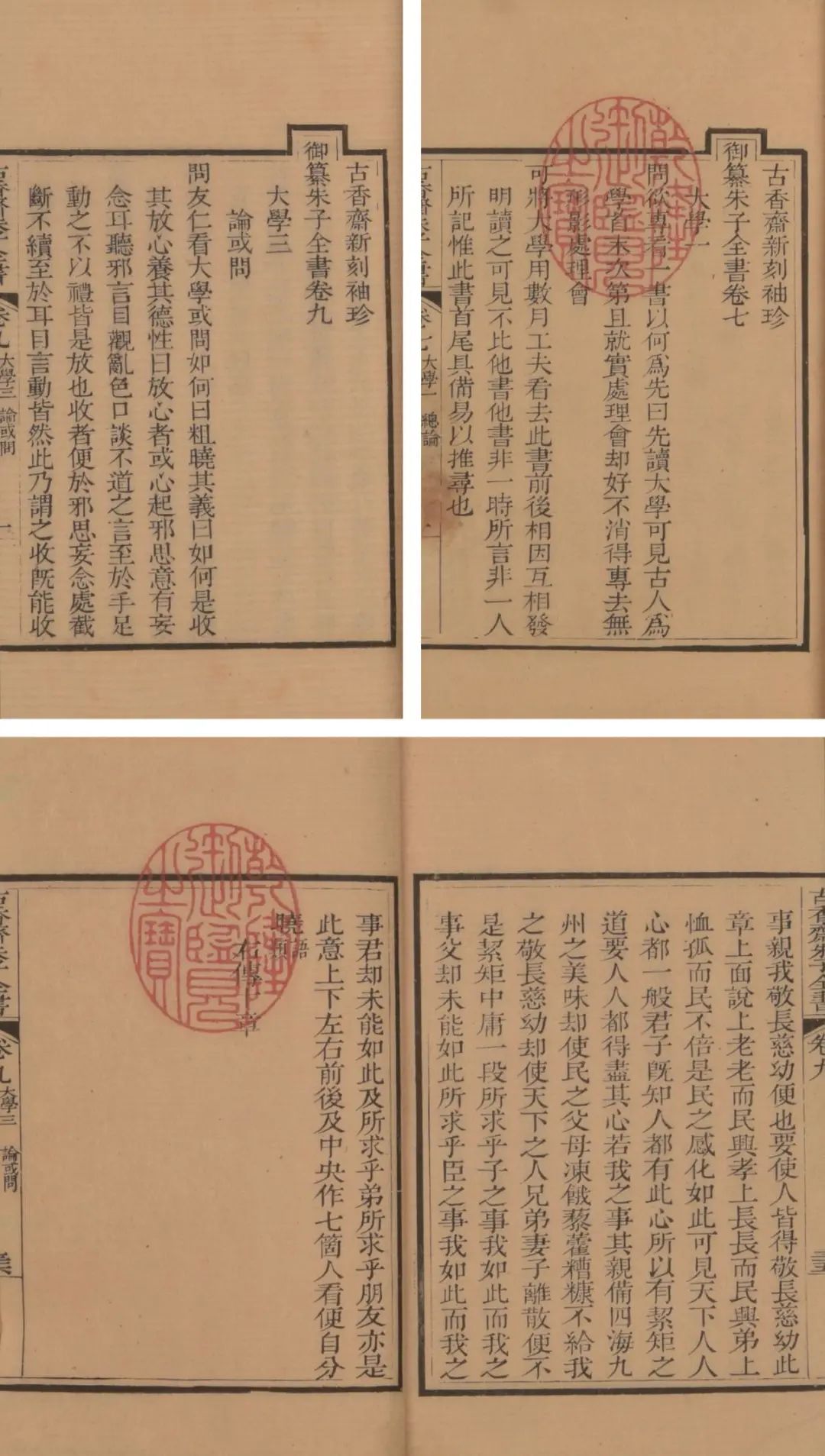

Lot2697古香齋新刻袖珍御纂朱子全書大學三卷

(宋)江西婺源 朱熹撰清乾隆內府刻本

14.8×10cm 1函3冊 羅紋紙 包背裝

提要:此三冊小本,玲瓏雅致,刷印極精,羅紋紙,團龍壽字黃綾面。卷七首、卷九末各鈐“乾隆御覽之寶”朱印一方,當是乾隆皇帝御覽之物。在清宮內,除昭仁殿、文淵閣等專門貯書讀書之所外,在一些處理政務的宮殿及寢宮也多陳設有書架、書格,所存典籍盡供皇帝閱覽。如養心殿正殿,在寶座屏風后面即有一溜通長的書架,皇帝召見臣工處理國家大事,也可以在簿書之余,興之所至,隨時取閱架上圖書。而以乾隆對此書之喜愛,極可能是近身存放。眾所周知,乾隆收藏珍寶之處首推三希堂,此書之御印與天祿琳瑯之橢圓印迥異,卻與三希堂宮物所鈐相合,故極有可能為三希堂內舊藏。關于三希堂所藏古籍,朱家溍先生《兩朝御覽圖書》等均未提及,相關論著亦罕,此例亦極是稀見。

鈐印:乾隆御覽之寶

著錄:《清代內府刻書目錄解題》叢書部P456

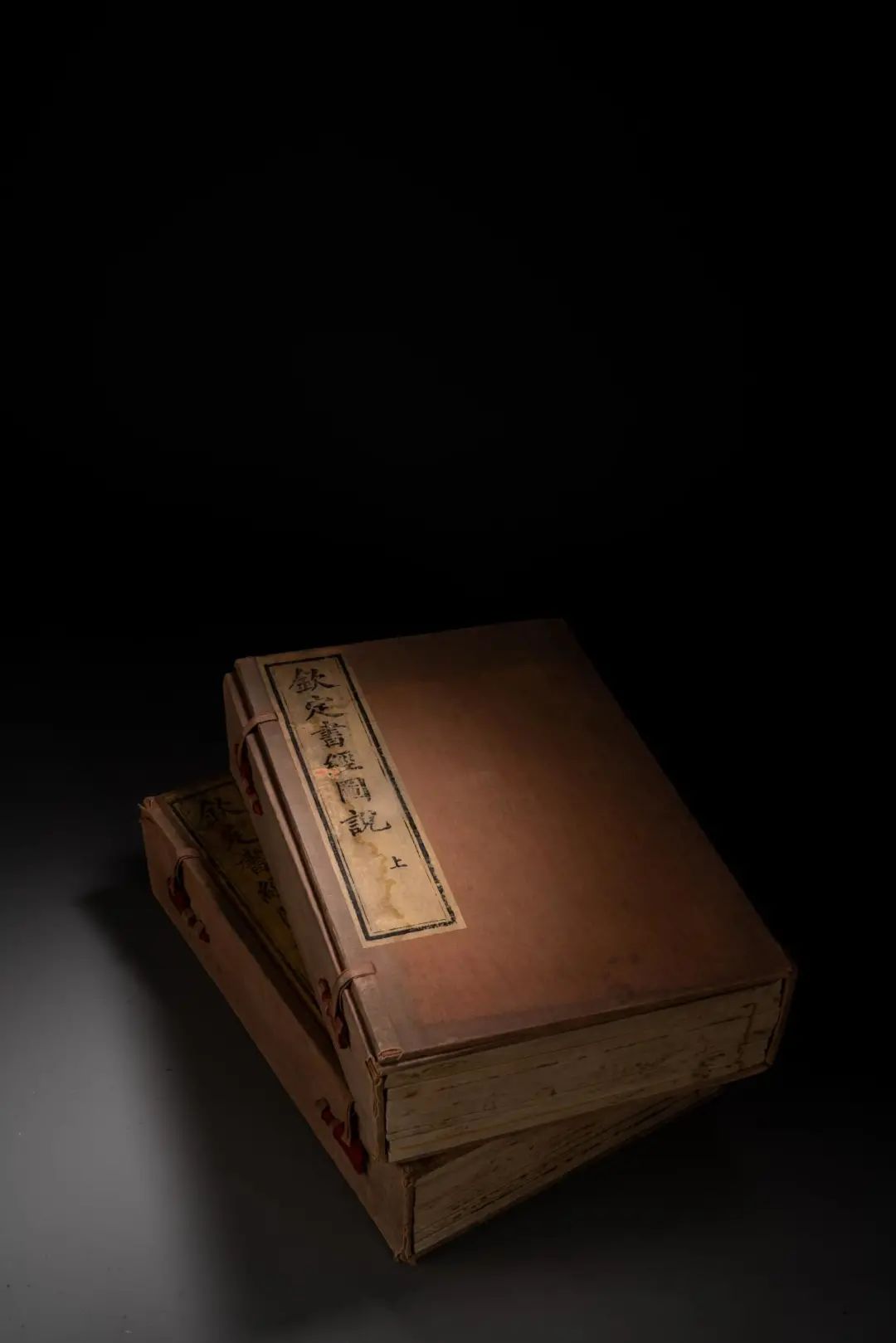

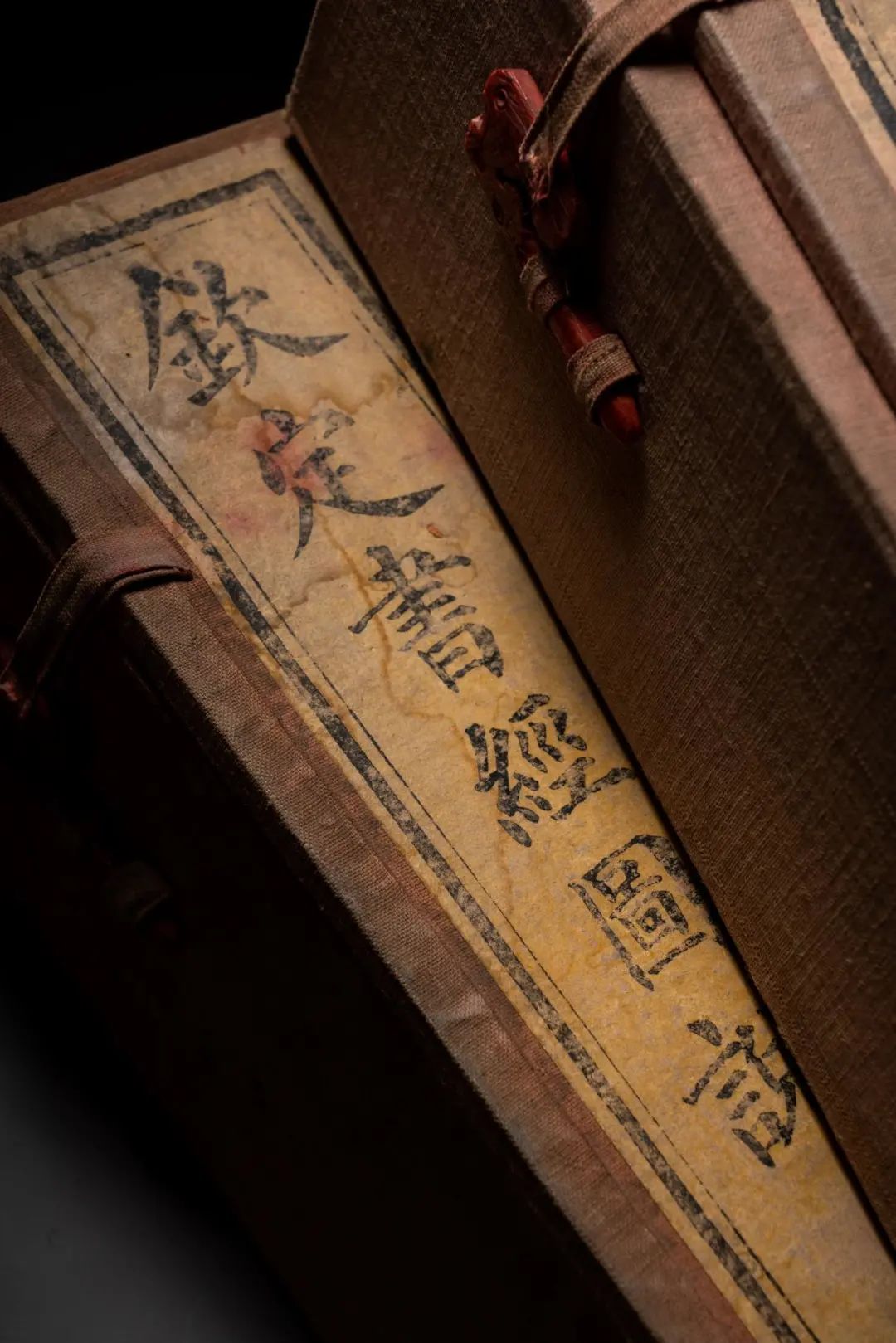

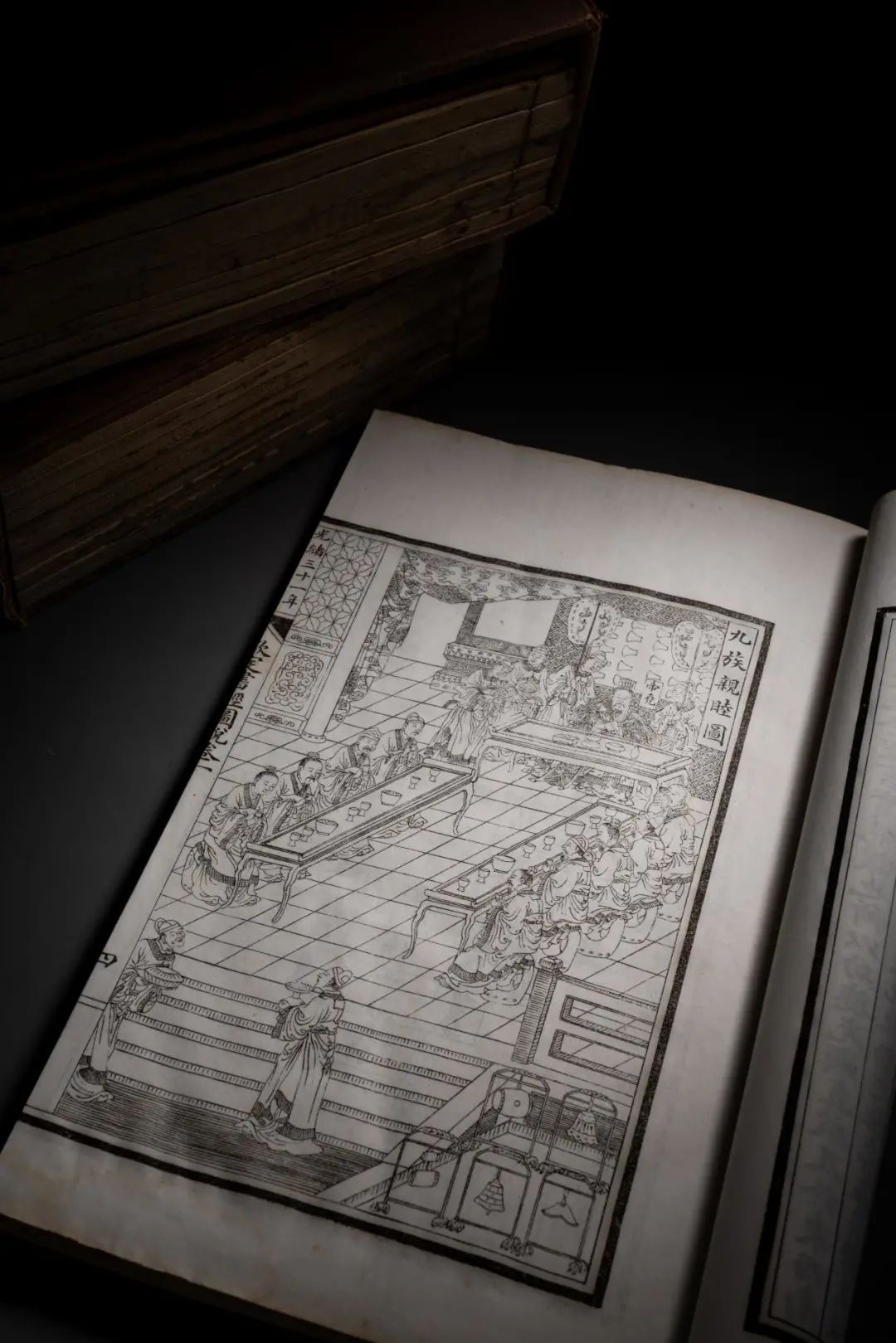

Lot2710欽定書經圖說五十卷

(清)安徽壽縣孫家鼎撰清光緒三十一年(1906)內府石印本

32.5×21.52cm 函26冊 白紙 線裝

提要:是書內府原裝,皇家氣派。函套、書皮、書簽、包角均為宮裝,為清代宮廷內府陳設用書。開本闊大,品相佳,展現了清末內府典籍大氣豪華的裝潢樣式。此書共收插圖五百七十余幅,是清末武英殿所印各書中插圖較多的一種,另有硃墨雙色印製的地圖,皆描繪精細,人物樓閣莫不窮態極妍,線條細密,毫髮可辨,覽卷之下更是彰顯華麗。

此書系清光緒二十九年孫家鼐、張百熙等奉慈禧太后之旨纂輯,為儒家經典著作《尚書》全文配繪插圖,交京師大學堂編書局,延請江南畫師精心繪製,于三十一年成書,并呈慈禧皇太后及光緒皇帝御覽,甚得光緒皇帝好評。此書亦是清代內府書籍中少有的石印本,無論是從用功用料或是印刷效果看,此書都可以稱得上是晚清石印本中的白眉,代表了中國清末民初石印技術的最高水平。書成后送發各省學堂,以廣流傳。當時每部售價京平足銀八兩。

孫家鼐,安徽壽縣人。清咸豐狀元,與翁同龢同為光緒帝師。累遷內閣學士,歷任工部侍,署工部、禮部、戶部、吏部、刑部尚書。

著錄:《清代內府刻書目錄解題》P47

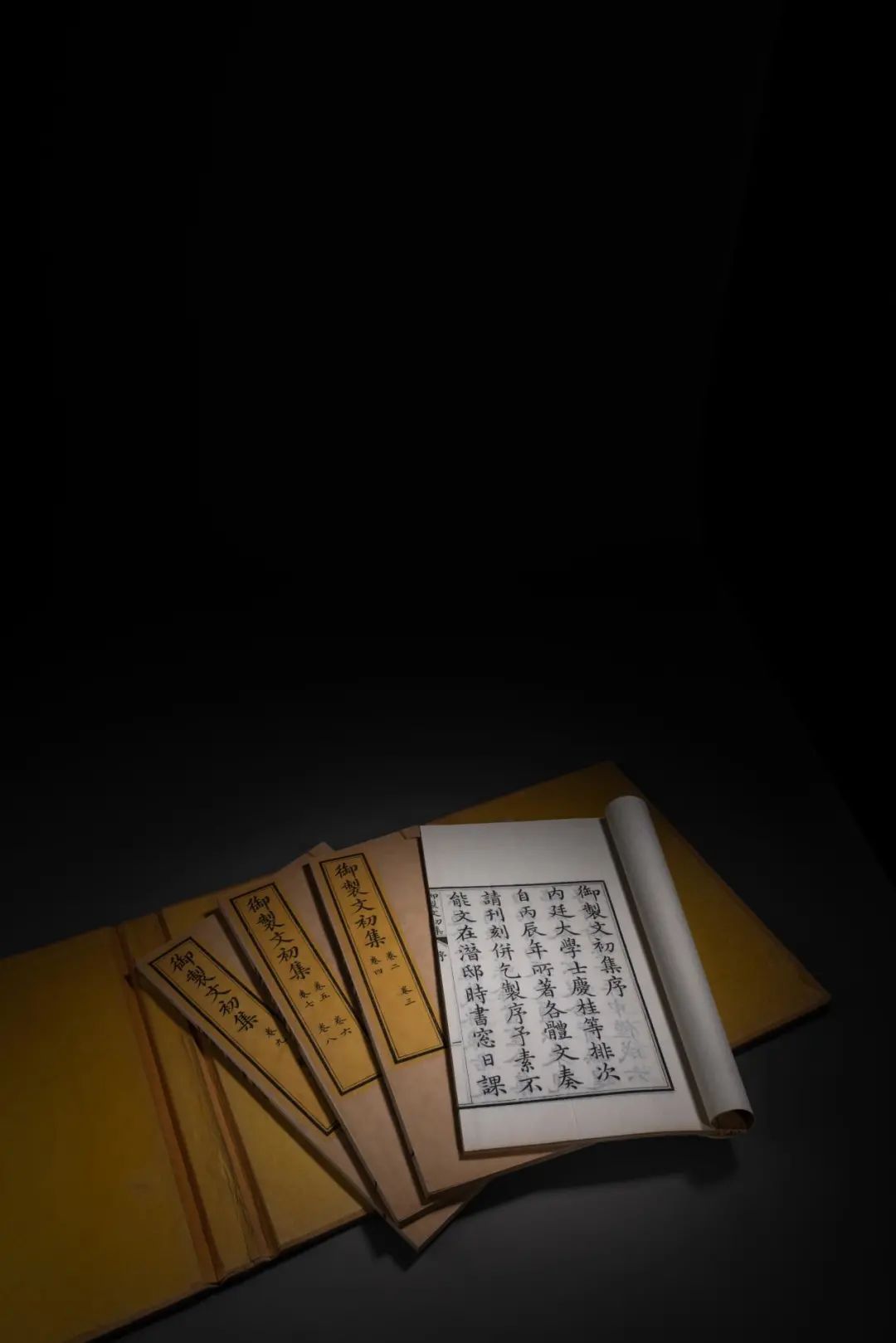

Lot2709御制文初集十卷

(清)仁宗颙琰 撰清光緒二年(1876)武英殿鉛活字印本

29.5×18cm 1函4冊 白紙 線裝

提要:是書為皇室奕欣奉旨輯印一百部,存世稀少。此書為內府陳設之物,存內府庫簽,書簽、包角、函套均用明黃色,黃絲線穿訂而成,盡顯皇室華貴。此集是嘉慶帝文集最為完備的版本,包含其政治生活的方方面面。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號