藝術家康海濤

2021年5月29日,藝術家康海濤在北京798藝術區偏鋒畫廊,舉辦了名為“風景的天文學”的個人畫展。此次展覽是偏鋒畫廊自2009年以來,為藝術家康海濤舉辦的第四次個人展覽,在這次畫展上集中展示了康海濤近三年來的架上繪畫新作,共計有14幅作品。該次展覽由策展人鮑棟策劃,旨在以宏觀的視覺分析為出發點來展示康海濤的作品,使觀眾把注意力聚焦到康海濤對“風景”這一母題的藝術推進上。

康海濤(右)在和中央美術學院教授陳文驥討論作品

四川美院畢業的康海濤,可以稱為是標準的學院派,在藝術創作上也一直保持著旺盛的探索欲。多年來他創作的作品,面貌在不斷地調整和變化,希望嘗試以此尋找出更貼合自己心性的藝術形式和符號。此次展覽的作品,較之前更有一種朦朧靜謐的抒情美和畫面構成美,這也反映了康海濤的銳意探索的藝術性格,以及他藝術視角的變化。縱觀康海濤多年來的藝術創作,夜晚與安靜是他常表現的母題,在采訪交談中,康海濤表示,多年的“夜游”經驗,讓他一直以來都有個感觸:“一旦到了夜晚,整個世界都安靜下來,人的欲望也會在這個時候減少,一些非理性下的繪畫靈感會不斷地被激發出來”,這種生活經驗,成了他藝術創作的根基,他說:“安靜,已經逐漸成為了我的創作內核之一”。

展覽現場

藝術家面對自然進行創作,等同于讓自己同時站在了真實與虛幻之間。如何尋找合適的距離觀察自然,表達自然,并把自己妥帖的融入其中,一直以來是各種與自然有關行業的人不斷追問的命題。作為藝術家的康海濤對此有他獨特的解答方式,他用手中的筆,不斷描繪自然投射在他心中的風景,同時據此去不斷調整他的自然觀看之道。

展覽現場藝術家康海濤(右二)和現場觀眾互動

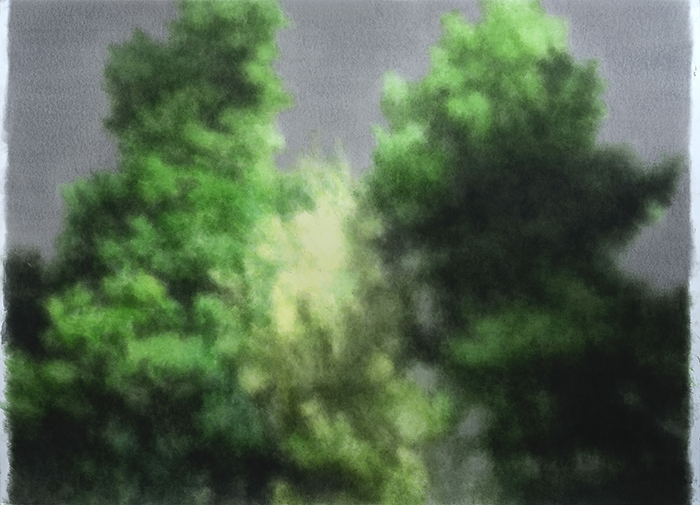

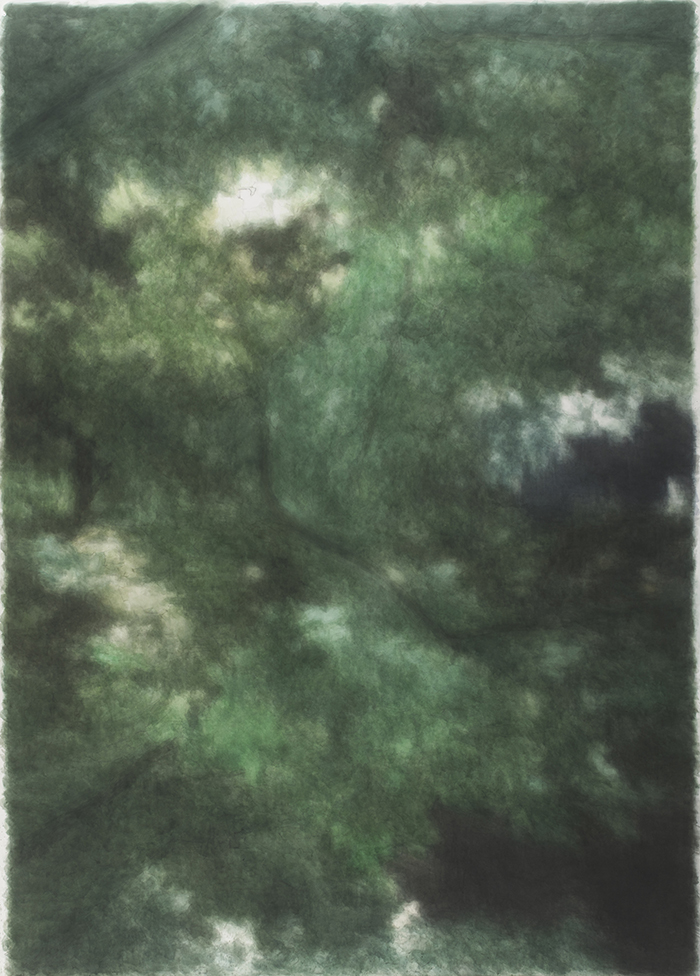

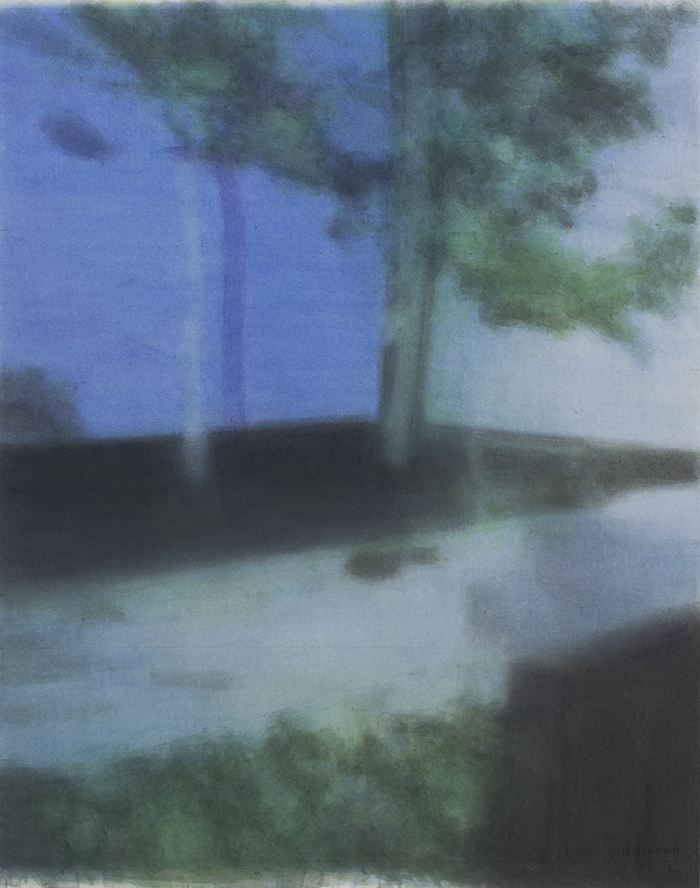

自然是客觀的,但落在藝術家的眼里,就有了千萬種不同樣貌。通讀藝術史不難發現,各個時期的藝術家在表現自然的時候,都帶有自己獨特的觀看視角。而在此次展覽中,康海濤的作品呈現出集體“失焦”的畫面感,畫里的一草一木,一門一窗都顯得模糊而又真實,這恰是三年多來康海濤觀看體驗和藝術心跡最直接的表達,同時也是他三年中藝術觀念在畫作里的真實闡述和體現。他坦言,這可能并不是他自身的客觀理性促使他主動這么去探索,而是在他不斷調整與畫面、與自然之間的觀看距離時,自然而然產生的一種畫面效果。

展覽現場

他認為:“如何去觀看一個場景、一個事物,在藝術表達的時候尤為重要。我們需要經常在熟悉的場景和視覺圖像中里,提煉出一些陌生的東西,只有和真實的經驗拉開距離,換一種新的角度重新觀察身邊的世界,畫畫才能有新的發現。但其中的根基必須是感動過我的生活中的一部分,這是我藝術創作的根源所在,這就像一粒會發芽的種子,是必須要有的,而創作出的圖像也必須是超越真實的視覺體驗”。“就像我畫夜景,常有光的出現,這是由于我常年的夜晚出去散步,觀察,總結出來的關于“夜”的特征。光對我來說是有靈性、神性的一部分。我覺得畫面有光,就像人有靈魂一樣”。

展覽現場

康海濤說:“藝術家需要學會用開放的心態去觀察,只有心開放了,讓自己的狀態自由起來,對于熟悉的風景,才能發現沒有注意過的的視角。在這種對日常景象進行大量篩選、搜集不同視角的過程中,才能積累自己,超越自己。當我們超越了以往正常的理性經驗,更注重自己真實的觀察感受,這樣才能獲得更大的信息量,這也通常會比理性思考能有更多收獲”。

展覽現場

采訪中,當談到對自己作品內涵的解讀時,康海濤表示自己在創作時并未多想,沉重和繁雜的理性思考會讓他無法喘息和創作。但是當藝術家的作品在創作完成以后,藝術作品也就同時具有了藝術的獨立性和社會性,除作者之外的觀看者如何解讀它,是它和社會產生聯系的關鍵。策展人鮑棟對此次展覽作品就首先有了個人的態度。他說道:“本質上,康海濤的繪畫所面對與捕捉的正是這樣一個世界,一個無人的,抽象的,理念化存在的世界,一個需要“成像”(Imaging)而不是“再現”(Representation)的世界。在這個世界中,我們觀看的已不是對象,而是觀看“觀看”本身,因此,查克·克洛斯并不是一個肖像畫家,康海濤畫的也不是傳統意義上的風景,而是這個間接景觀時代特有的觀看方式。……這讓人不得不讓人想到天文學研究,既得面對巨大的天體及宇宙,也得面對基本粒子這類極度微小的事物,又得從遙遠對象上依據極其有限的信息做出抽象的判斷,亦常常生成出模糊不清的圖像。從這個角度上來看,康海濤的創作方式頗具天文學氣質”。

展覽地偏鋒畫廊外景

通過康海濤的畫作和策展人鮑棟的評論不難想到,如今互聯網的興起,讓人們每天沉浸在虛擬的網絡世界不能自拔,對身邊的真實風景卻再少有耐心去沉浸體會,虛擬的、抽象的、非直觀的經驗在人的大腦中越來越多,相反,現實世界的場景在人腦中的真實投射越來越少。人們每天都在面對自然,面對身邊的一屋一樹,但又常記不起自己是否真的看過這些真實風景,記憶里充滿了模糊畫面,大腦中小的局部和大的整體只能彼此互生互連,才能讓人由此而想起彼。這是數字時代送給人們的禮物,但也似乎同時印證了羅大佑《鹿港小鎮》這首歌里的兩句歌詞:“人們得到他們想要的,卻又失去他們擁有的”。當從這個角度來欣賞康海濤此次展覽的作品,他作品中“失焦”的畫面效果,不正是人們對真實世界記憶模糊的狀態嗎?這也正好照應了策展人鮑棟在展覽前言中所說:“我們越來越處在一個間接的、抽象的觀念世界”。

展覽海報

據悉,此次展覽將持續到2021年6月27日。

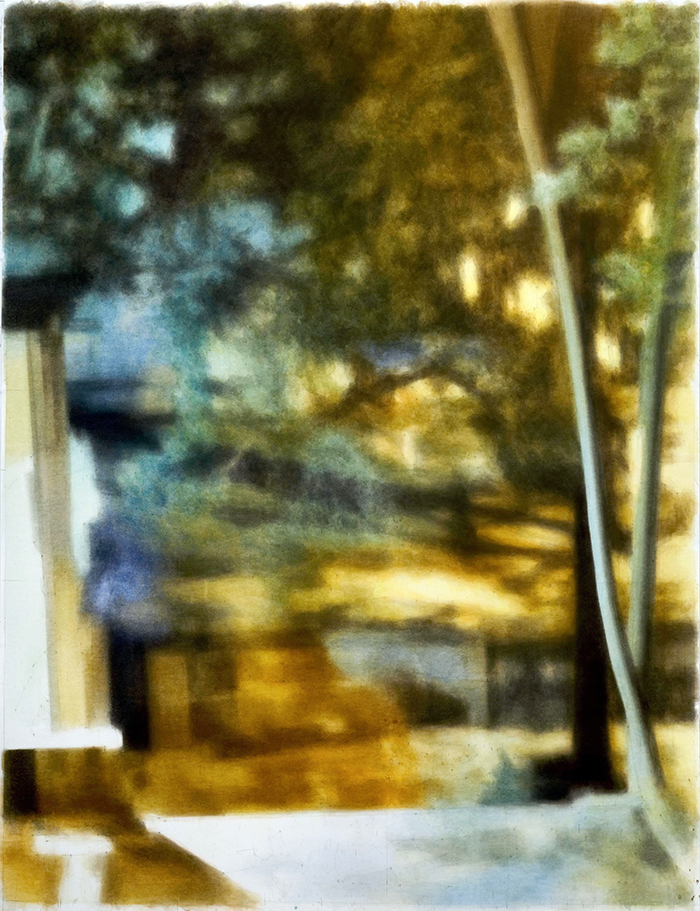

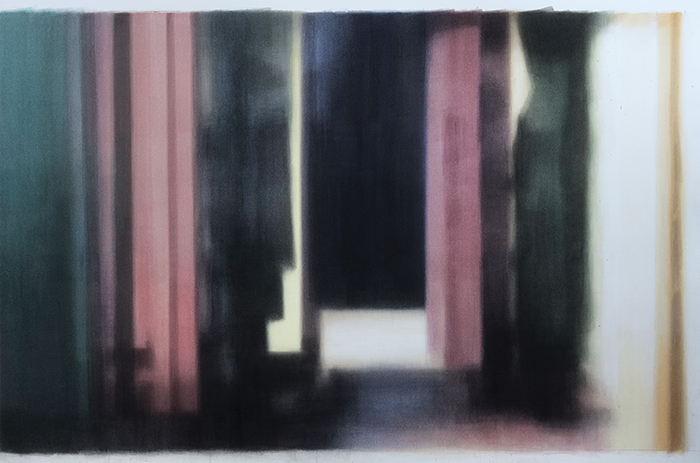

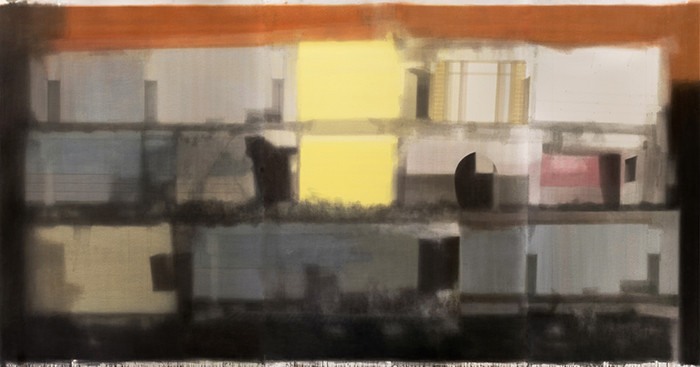

康海濤作品欣賞:

康海濤,《朝陽廠》,2019,紙板丙烯,238cmx182cm

康海濤,《夜曲》,2018,紙板丙烯,224cm x 156.5 cm

康海濤,《等待》,2019,紙板丙烯,158cm x 252 cm

康海濤,《樂園》,2020,紙板丙烯246cm x 485 cm

康海濤,《樹》,2019,紙板丙烯,182.5cm x 244 cm

康海濤,《樹叢》, 2015-2016,紙板丙烯,252cm x 182 cm

康海濤,《一隅 》,2019,紙板丙烯,164.6 cm× 131.7 cm

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號