畫(huà)像磚是模印或刻畫(huà)的有畫(huà)像或花紋的磚。從考古發(fā)掘來(lái)看,我國(guó)的畫(huà)像磚歷史從戰(zhàn)國(guó)到宋元,持續(xù)綻放了十四五個(gè)世紀(jì)之久。工匠們?cè)谒茉爝@些畫(huà)像磚時(shí),以現(xiàn)實(shí)社會(huì)作為藍(lán)本,融入非凡的想象力和創(chuàng)造力,在“仙凡幽明之間”形象地映現(xiàn)了古人精神和物質(zhì)生活的方方方面。不同歷史時(shí)期的畫(huà)像磚描繪出我國(guó)古人生活的一幅幅歷史畫(huà)面,而其中最為“出彩”的,則是河西走廊地區(qū)的彩繪畫(huà)像磚。

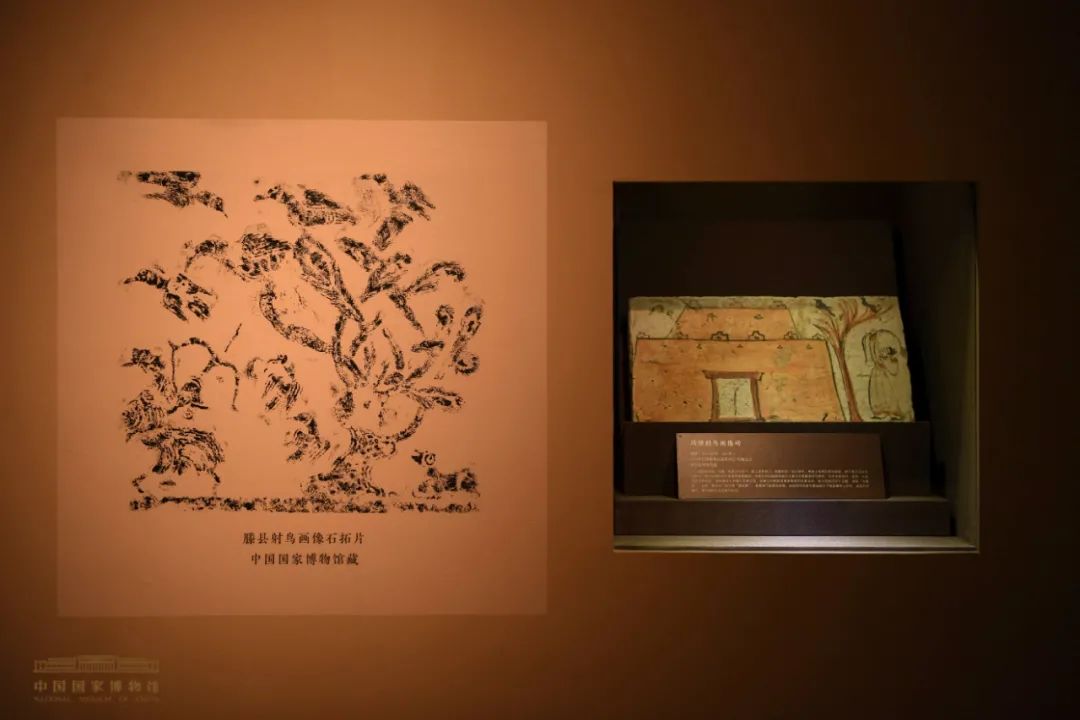

5月21日,由中國(guó)國(guó)家博物館聯(lián)合甘肅省文物局、甘肅省博物館共同主辦,高臺(tái)縣博物館、金昌市博物館、酒泉市博物館、酒泉市肅州區(qū)博物館、嘉峪關(guān)長(zhǎng)城博物館、敦煌市博物館等單位共同協(xié)辦的“圖畫(huà)眾生——河西畫(huà)像磚上的古人生活”展覽在中國(guó)國(guó)家博物館展出。我們也得以從這些畫(huà)面中一探古人的生活。

河西地區(qū)文化厚重,在東起永昌、高臺(tái),西至酒泉、嘉峪關(guān)、敦煌等綿延近百公里的廣袤大地上,集中分布著大量魏晉壁畫(huà)磚墓,考古工作者在此發(fā)掘出大量彩繪畫(huà)像磚。這些畫(huà)像磚形式多樣、內(nèi)容豐富,涵蓋神仙異獸、桑蠶農(nóng)耕、出行射獵、宴飲起居、百戲娛樂(lè)、服飾車輿、建筑居所等多種題材,而且大多一磚一畫(huà)、一磚一景,藝術(shù)風(fēng)格活潑鮮明、構(gòu)圖巧妙生動(dòng)、線條奔放飛動(dòng),表現(xiàn)出強(qiáng)烈的時(shí)代氣息和融匯共生的民族特色,也是河西地區(qū)古人生活的真實(shí)寫(xiě)照。

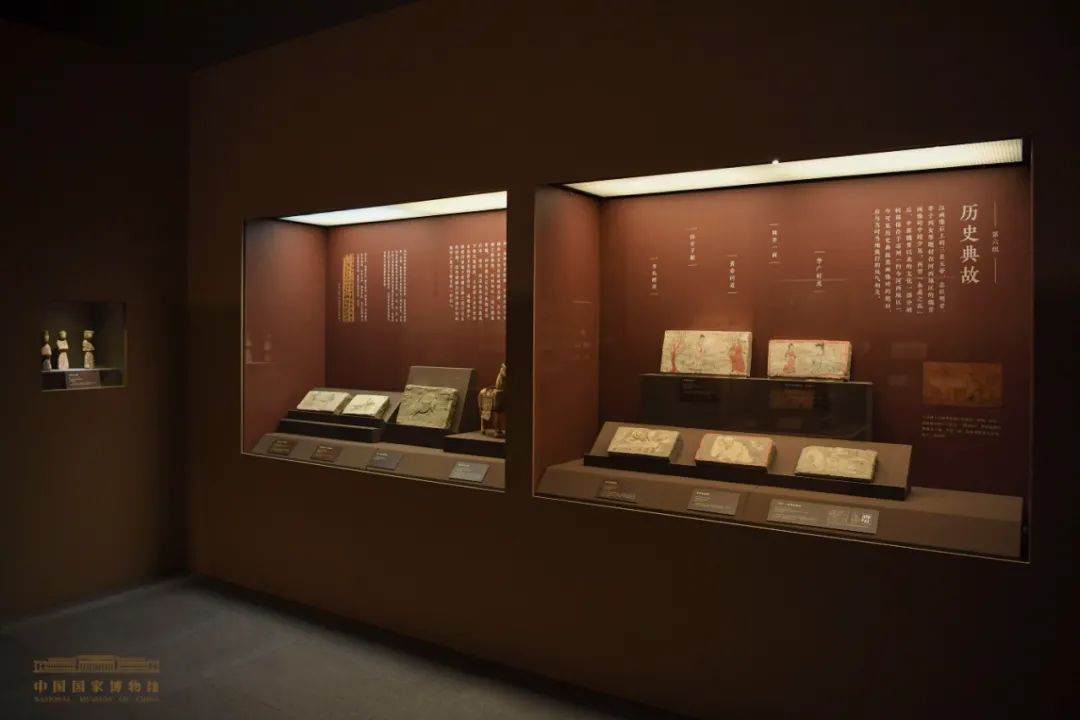

本次展覽首次大規(guī)模集中展示了河西地區(qū)魏晉彩繪畫(huà)像磚精品及相關(guān)文物,通過(guò)“圖畫(huà)天地”“生活百態(tài)”“寧平降福”三個(gè)單元258件(套)彩繪畫(huà)像磚及相關(guān)文物的展示解讀,真實(shí)反映了古代河西地區(qū)各族人民的生活百態(tài)和精神面貌,生動(dòng)展現(xiàn)出古代勞動(dòng)人民對(duì)于生活的熱愛(ài)以及由此迸發(fā)的藝術(shù)創(chuàng)造力。

據(jù)悉,展覽將展出至8月21日。

長(zhǎng)37厘米,寬厘米37厘米,厚5厘米伏羲和女?huà)z是中國(guó)古代神話中的人類始祖。此畫(huà)像磚呈方形,四周飾白色邊框。畫(huà)面中央用白色涂底、彩繪一伏羲圖像。伏羲人首蛇身,右手持規(guī),頭戴山形冠,胸部有日輪,中有呈飛翔狀墨鳥(niǎo),為傳說(shuō)中運(yùn)載日至日出的陽(yáng)鳥(niǎo),又稱金烏。

畫(huà)中伏羲、女?huà)z皆人首蛇身,手持規(guī)、矩,上身相擁,著唐代服裝,下身相互纏繞。頭頂繪內(nèi)含金烏的太陽(yáng),腳下繪內(nèi)含蟾蜍、桂樹(shù)和搗藥玉兔的月亮,身后是漫天星辰。在新疆吐魯番地區(qū)的許多唐代墓葬中出土了伏羲女?huà)z交尾像,體現(xiàn)了中原與當(dāng)?shù)氐奈幕涣鳌?/span>

畫(huà)面用減地平雕并施彩的技法刻繪出受福靈獸的形象。受福雙肩有翼,尾部分叉,前肢抬起,呈托捧獻(xiàn)物狀。傳說(shuō)受福獸體恭心慈,與舍利獸對(duì)應(yīng)。受福在魏晉畫(huà)像磚中形象不一,有雙翼長(zhǎng)尾獸;獸面人身雙翼等形象,前肢多呈托捧獻(xiàn)物狀。

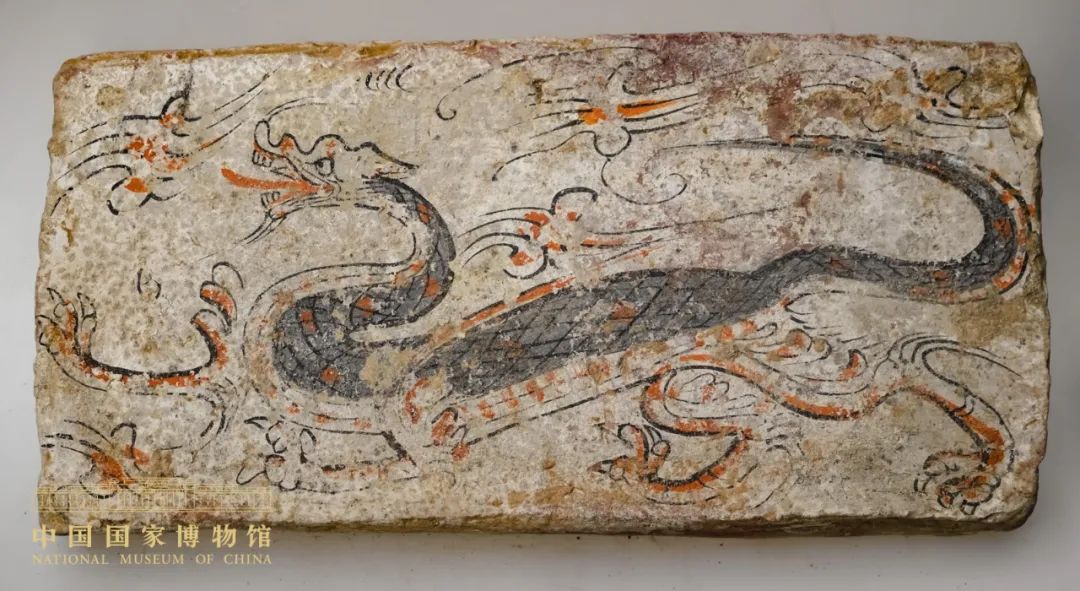

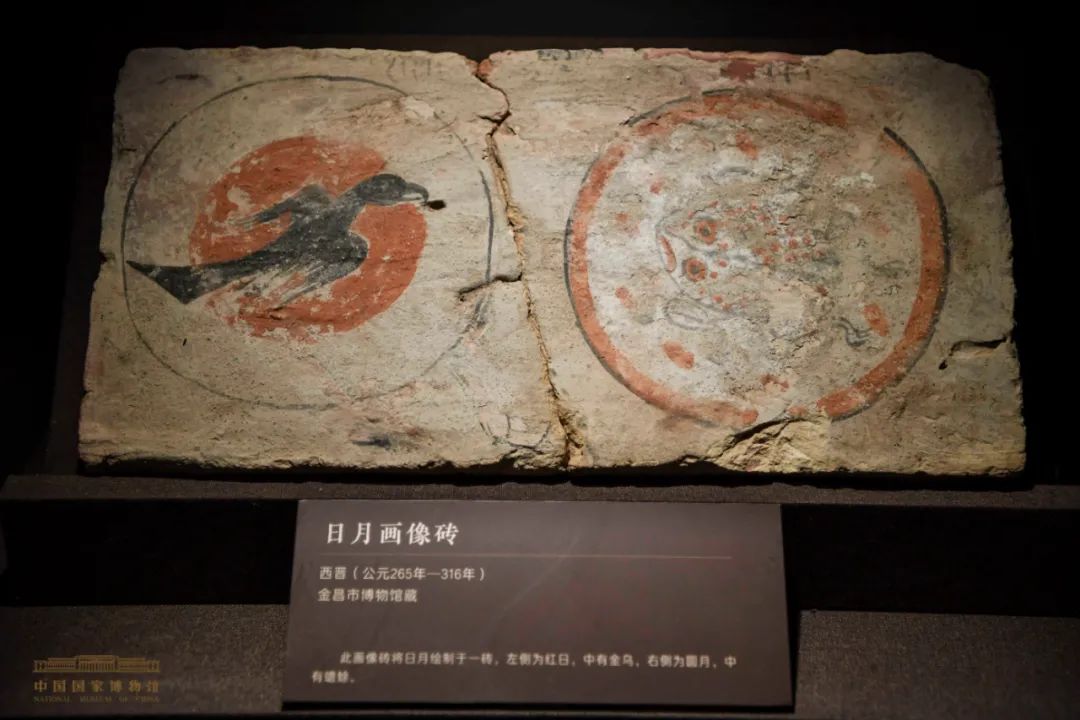

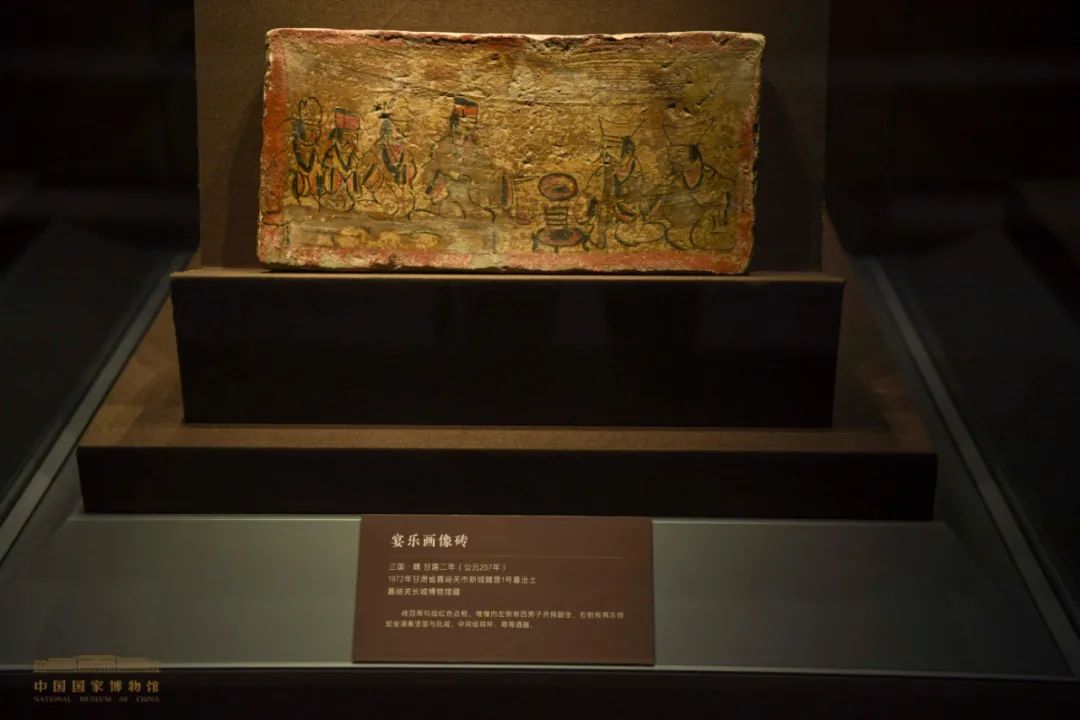

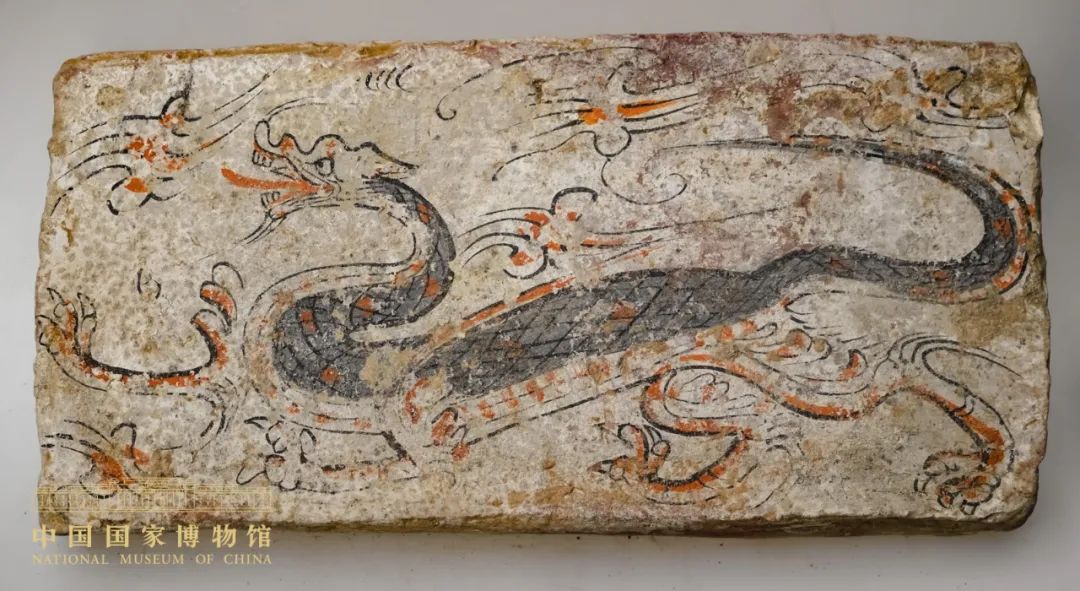

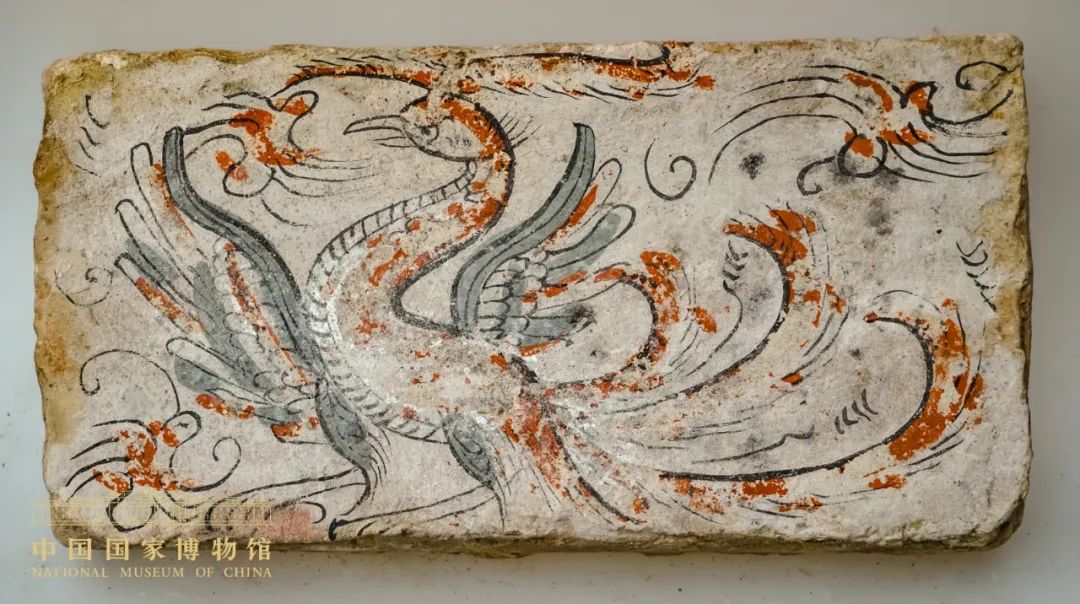

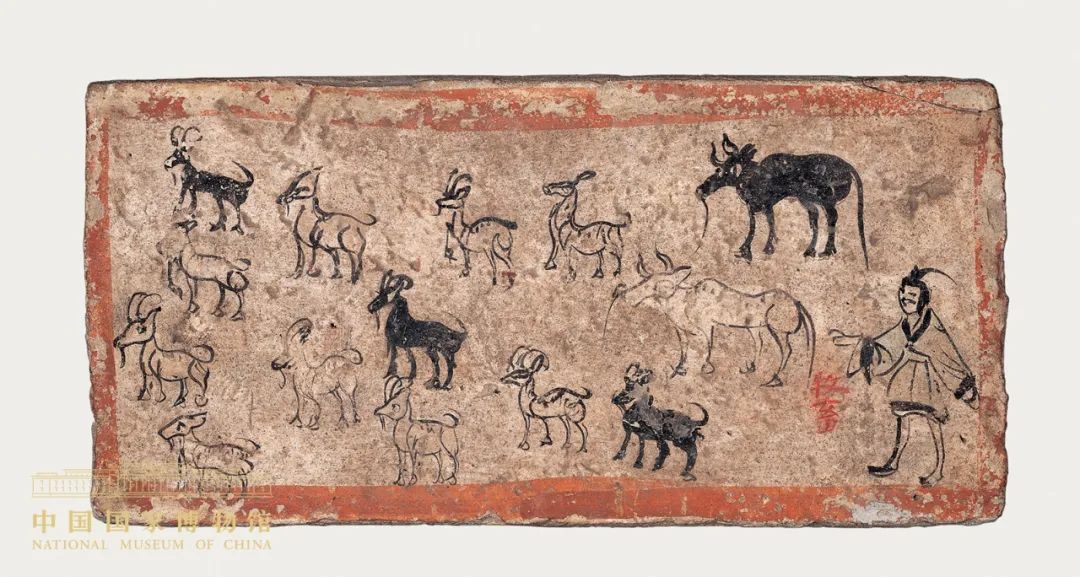

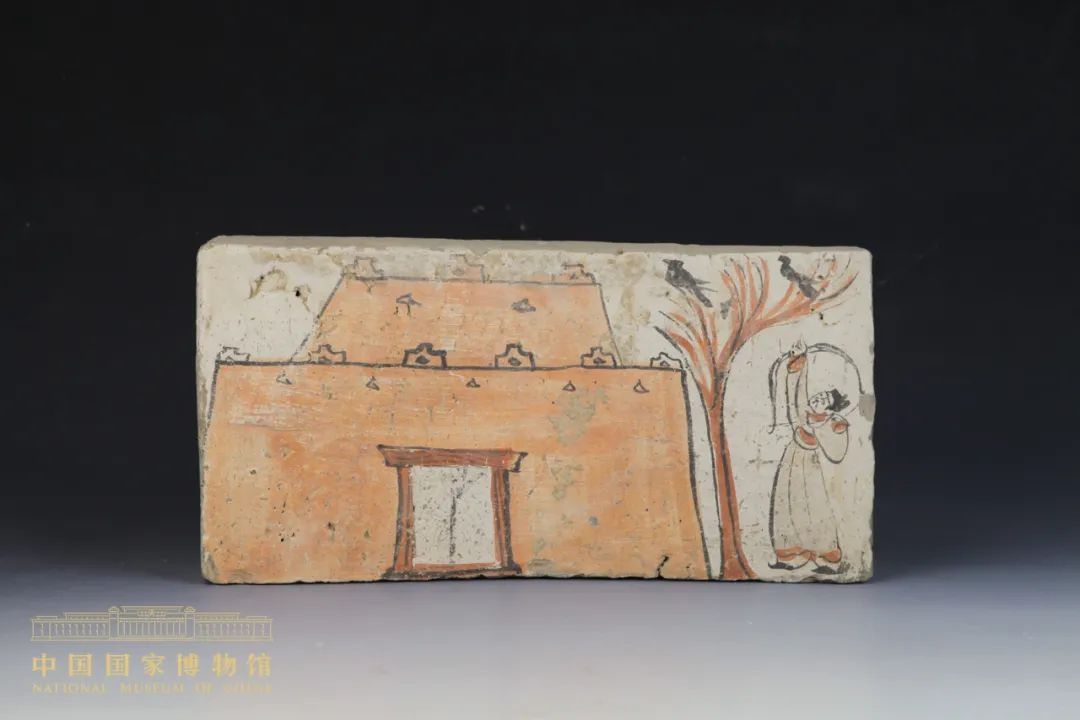

該磚是在白色底色之上用墨線勾勒再敷彩,描繪出青龍的形象。青龍是四神之首,四神是指青龍、白虎、朱雀、玄武四種神靈動(dòng)物組合。四神圖像是中國(guó)傳統(tǒng)文化里面的典型構(gòu)圖形式,反映了古人對(duì)時(shí)空方位的思考。漢代以后,“四神”圖象常出現(xiàn)在墓葬中,與當(dāng)時(shí)鎮(zhèn)墓升仙的思想有關(guān)。河西地區(qū)魏晉墓出土了很多四神圖像的彩繪畫(huà)像磚,此外,木版畫(huà)、銅鏡、陶倉(cāng)等隨葬品上也有四神圖像。畫(huà)面中央彩繪一朱雀,頭頂翎毛,威視前方,大展雙翼,尾上翹,周身被云起環(huán)繞,作張口鳴叫狀。畫(huà)面色彩鮮麗,線條細(xì)膩,獨(dú)具風(fēng)格,展現(xiàn)出了朱雀非凡的風(fēng)姿。長(zhǎng)34.5厘米,寬17厘米,厚5厘米該磚四周繪紅色邊框,最右側(cè)有一男子在放牧,右下角朱書(shū)“牧畜”。有學(xué)者將河西走廊地區(qū)劃入“北方長(zhǎng)城地帶”,是文化地理角度下的“農(nóng)牧交錯(cuò)帶”,即該地帶農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)交互作用并不斷發(fā)展。魏晉時(shí)期河西出土的眾多牧畜題材及農(nóng)耕題材畫(huà)像磚正是這一區(qū)域特點(diǎn)的體現(xiàn)。長(zhǎng)42.5厘米,寬21厘米,厚6.5厘米2001年甘肅省高臺(tái)縣苦水口1號(hào)墓出土該磚左側(cè)繪一塢堡,塢堡正中有門(mén),墻上設(shè)有垛口。塢堡外繪一高大樹(shù)木,樹(shù)枝上有兩只黑鳥(niǎo)停留,樹(shù)下男子正在引弓射鳥(niǎo)。射鳥(niǎo)是承自漢代畫(huà)像的重要題材,學(xué)者們對(duì)此題材的觀點(diǎn)主要分為射爵求官與祭祀,另外還有驅(qū)鳥(niǎo)、獲鳥(niǎo)、禮儀性射鳥(niǎo)等觀點(diǎn)。該磚原位于采桑與牛耕之間,采桑與牛耕都是春季重要的農(nóng)事活動(dòng),按《四民月令》記載,清明“治蠶室”、谷雨“蠶畢生”婦子需“勤其事”。春季地氣始通應(yīng)耕地,夾在其中的射鳥(niǎo)圖或是為了驅(qū)趕桑樹(shù)上的鳥(niǎo),或是為開(kāi)春氣、通萬(wàn)物的禮儀性射鳥(niǎo)行為。

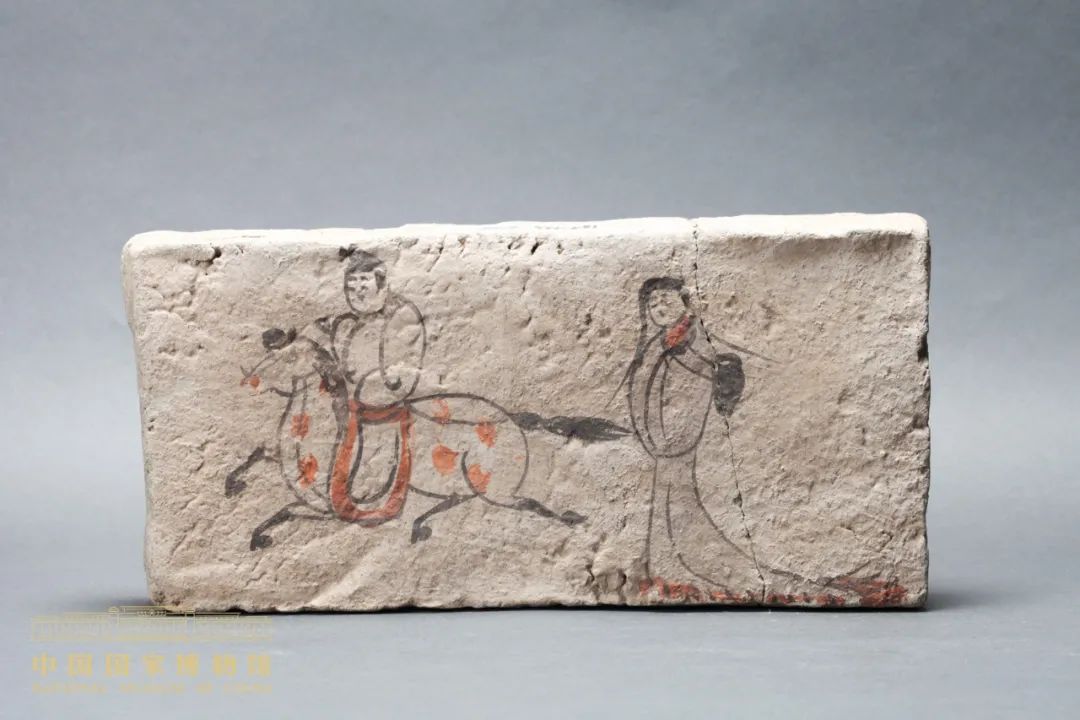

2001年甘肅省高臺(tái)縣駱駝城苦水口1號(hào)墓出土該磚中央繪一棵高大桑樹(shù),樹(shù)下左右各站一女正在采桑。左側(cè)女子一手提桑籠一手采桑,右側(cè)女子一手提桑籠一手持桑鉤采桑。長(zhǎng)34.5厘米,寬16.7厘米,高5厘米該磚描繪了一男子騎于白花色駿馬上回望,一女子面露愁容,作依依惜別狀。女子長(zhǎng)發(fā)披肩,身著圓領(lǐng)淺地裘氅,長(zhǎng)裙襲地,身背挎壺站立送行,有學(xué)者認(rèn)為這是羌族女性的形象,是河西地區(qū)民族融合、通婚的體現(xiàn)。

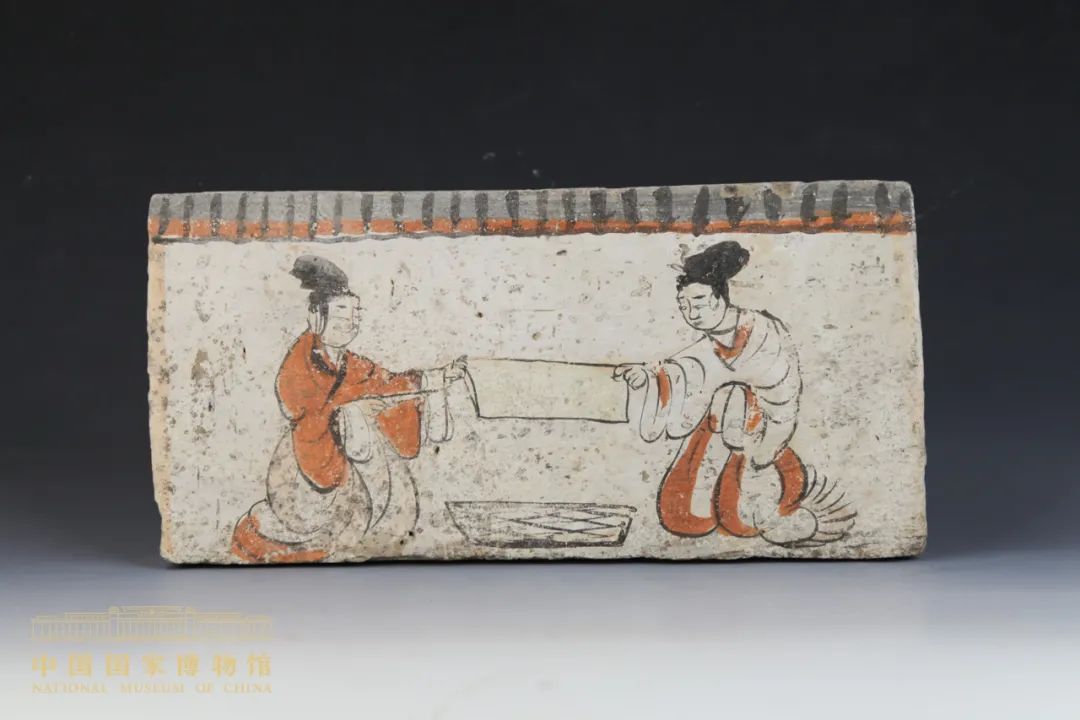

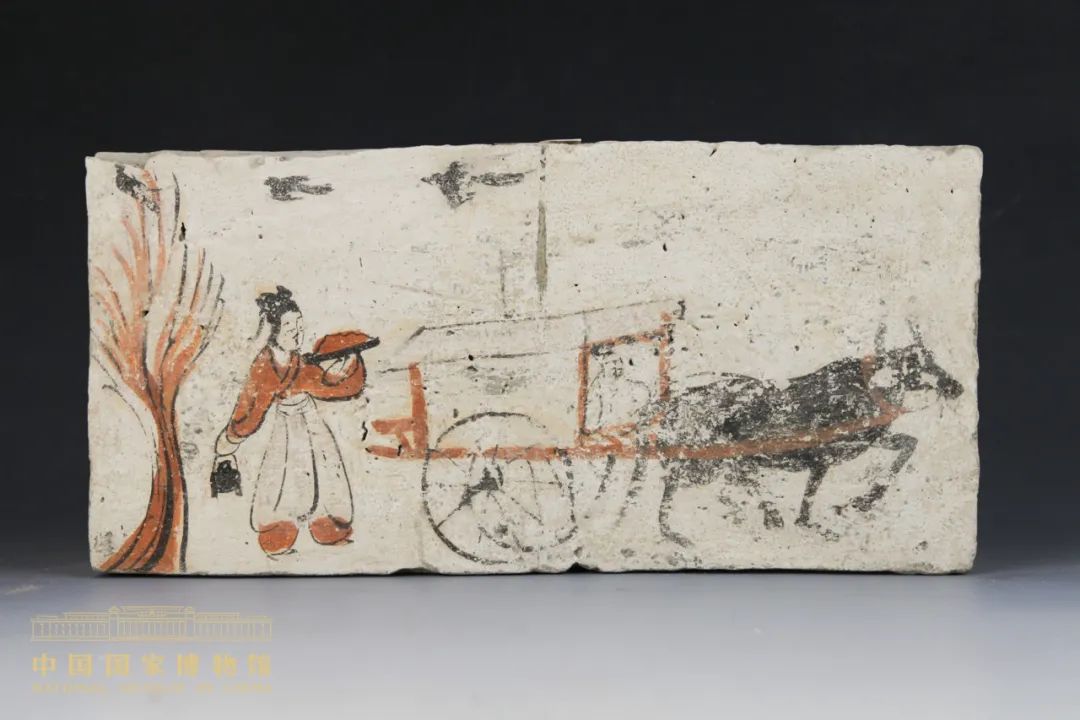

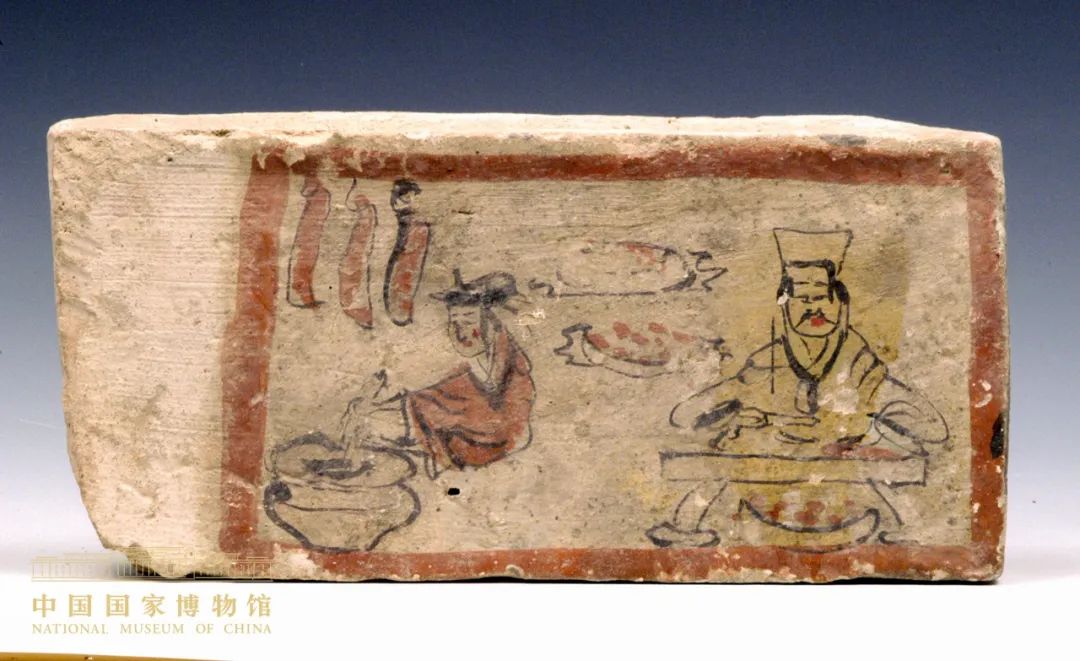

長(zhǎng)43厘米,寬 20.5厘米,厚6厘米2001年甘肅省高臺(tái)縣駱駝城苦水口1號(hào)墓出土該磚以白堊涂底,磚面上方繪屋檐,描繪了二女子共執(zhí)一布準(zhǔn)備裁剪的場(chǎng)景。魏晉時(shí)期,錢(qián)制混亂,錢(qián)幣標(biāo)準(zhǔn)反不如絹帛價(jià)格穩(wěn)定,絹帛逐漸取得了貨幣地位,該時(shí)期史料中涉及物價(jià)的多用匹為單位。前涼張軌據(jù)涼州之前,河西地區(qū)多以絹代錢(qián),畫(huà)像磚中剪布或?yàn)橹埔拢蚴且詧D像形式表現(xiàn)了《晉書(shū)·張軌傳》中索輔所言“裂匹以為段數(shù)”的場(chǎng)景。磚原位于墓中室南壁中層。牛車出行畫(huà)像磚(復(fù)制品)2032長(zhǎng)43厘米,寬20厘米,厚6.5厘米2001年甘肅省高臺(tái)縣駱駝城苦水口1號(hào)墓出土磚上繪一男子駕牛車前行,后有一婢女一手托盤(pán)一手提扁壺隨車前行。磚原位于墓前室西壁中層。甘肅省嘉峪關(guān)市新城魏晉1號(hào)墓出土磚四周勾紅色邊框,右側(cè)繪一男子在案上切肉,身后有兩盤(pán)切好的肉塊,左側(cè)一女子在烹飪,上方還懸掛有肉。甘肅省高臺(tái)縣駱駝城苦水口1號(hào)墓出土圖以白色為底色,彩繪一女子開(kāi)箱取衣物的情景。女子束高髻、戴釵,面部妝容清晰,衣著精美鮮艷。人物一手開(kāi)啟箱蓋,一手探入取物,非常具有生活氣息。

凡注明 “卓克藝術(shù)網(wǎng)” 字樣的視頻、圖片或文字內(nèi)容均屬于本網(wǎng)站專稿,如需轉(zhuǎn)載圖片請(qǐng)保留“卓克藝術(shù)網(wǎng)”水印,轉(zhuǎn)載文字內(nèi)容請(qǐng)注明來(lái)源卓克藝術(shù)網(wǎng),否則本網(wǎng)站將依據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》維護(hù)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)