中貿圣佳2021春拍 | 如籀如篆 生絹妙墨 — 玉蓮齋舊藏 八大山人《文禽蘭竹圖軸》

日期:2021-05-22 15:22:19 來源:中貿圣佳

拍賣

>中貿圣佳2021春拍 | 如籀如篆 生絹妙墨 — 玉蓮齋舊藏 八大山人《文禽蘭竹圖軸》

預展:5月18日-19日

拍賣:5月20日-21日

北京國際飯店會議中心

(北京市東城區建國門內大街9號)

琳瑯—重要中國書畫及古籍夜場

5月21日 20:00 三層A廳

山人初為高僧,嘗持八大人園覺經,遂自號曰八大。既而蓄辮發,往往憤世佯狂,有仙才,隱于書畫,皆生紙淡墨。題跋多奇慧不甚可解……逢知己,十日五日盡其能,又絕無狂態。最佳者松、蓮、石三種,有時滿大幅只畫一石,曾過友人書室見之。

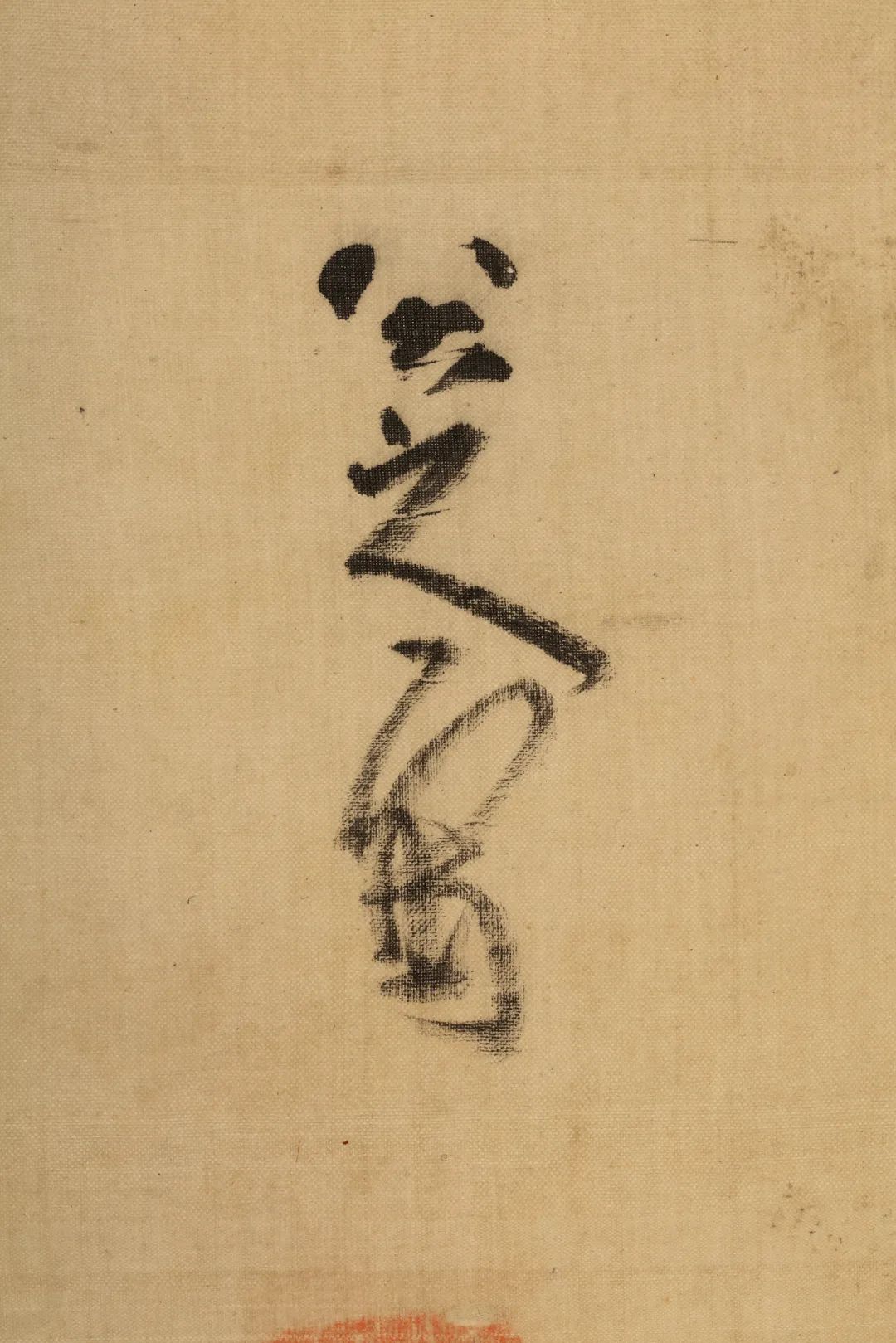

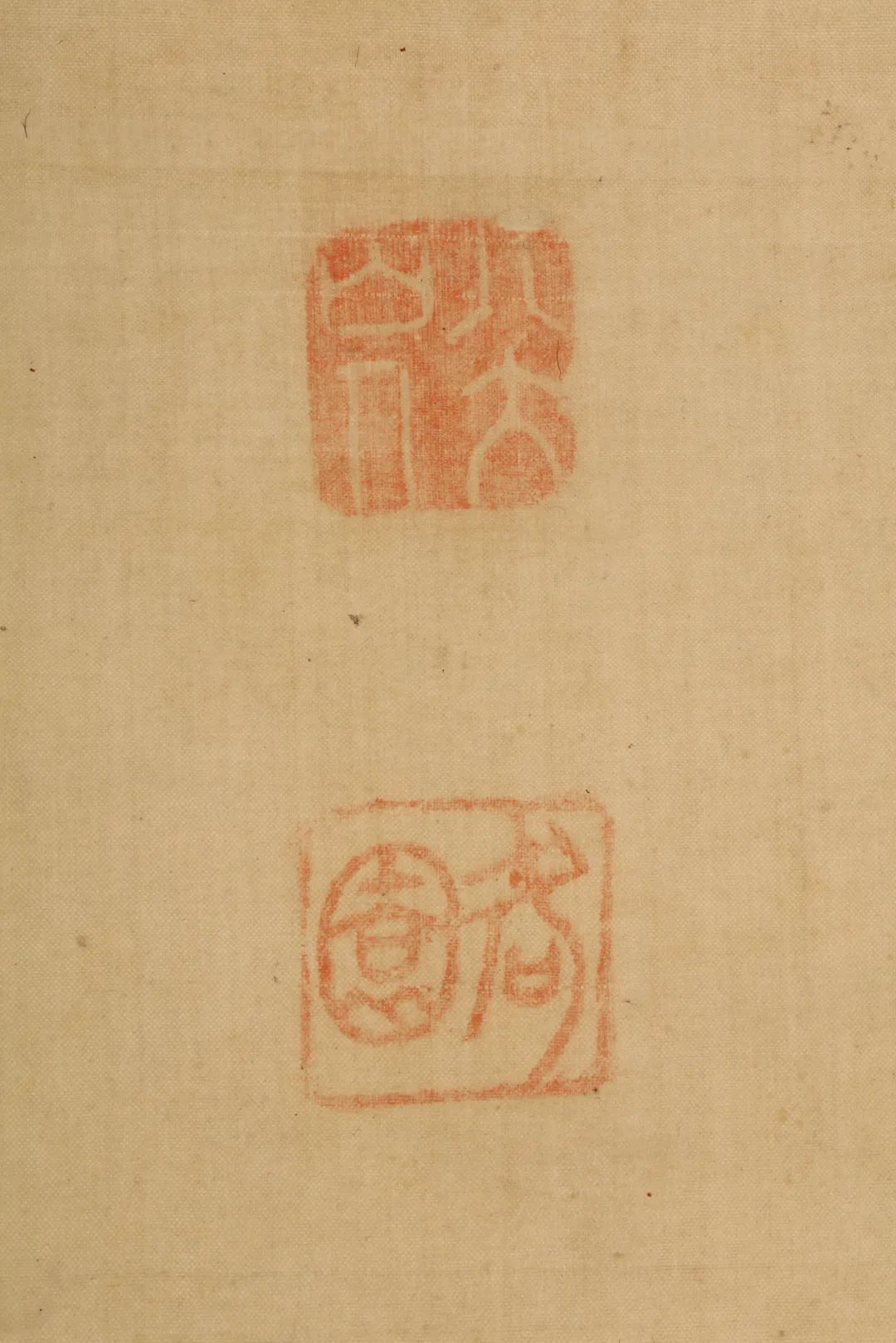

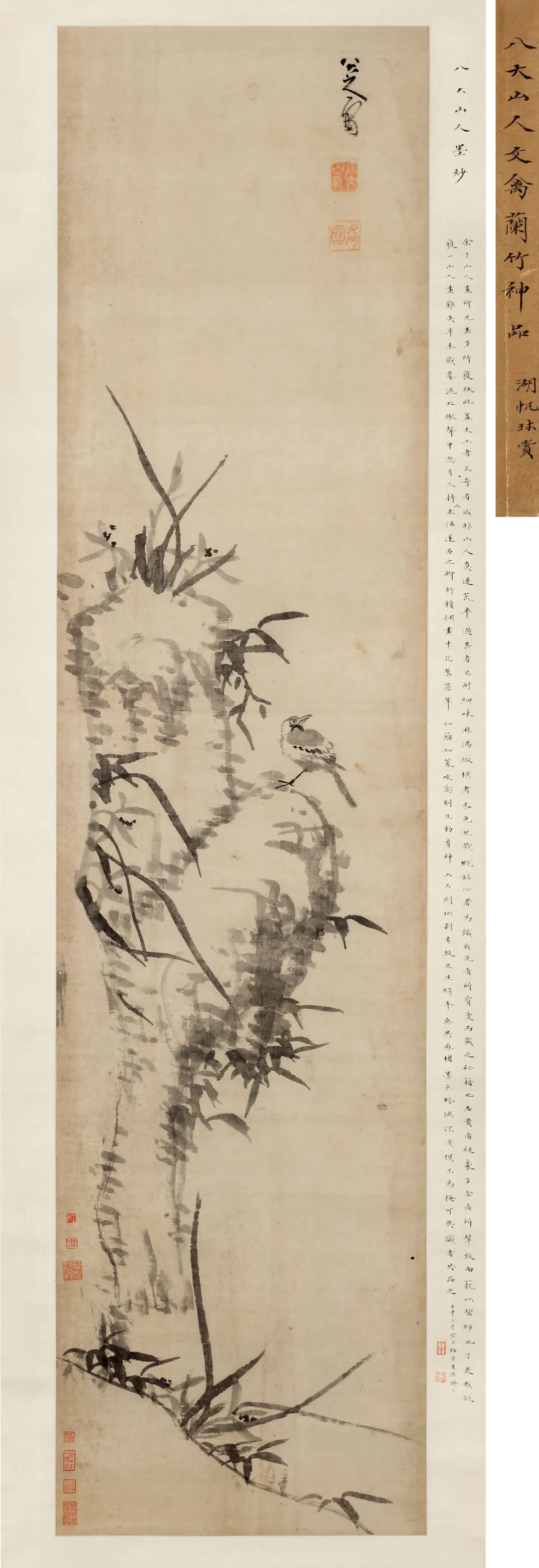

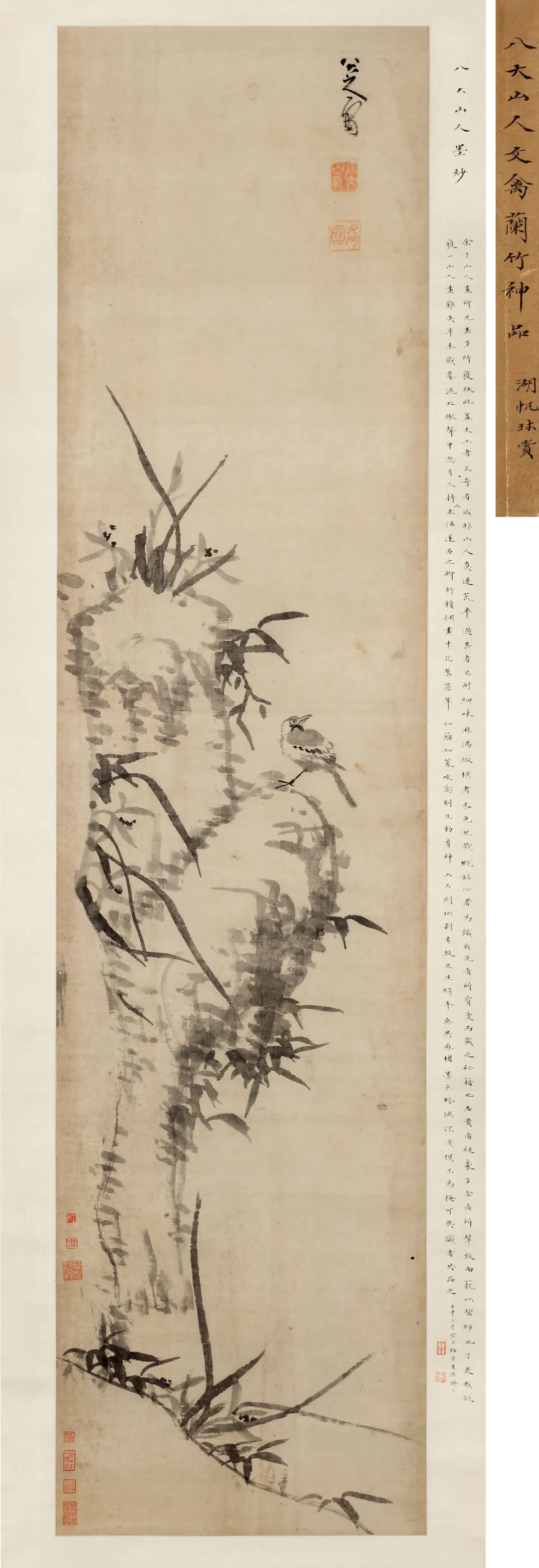

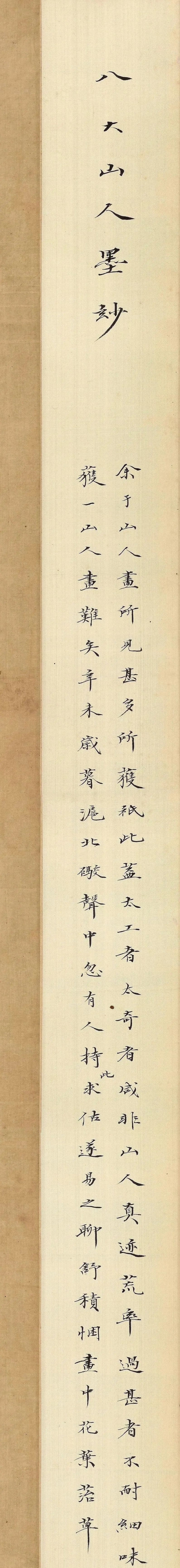

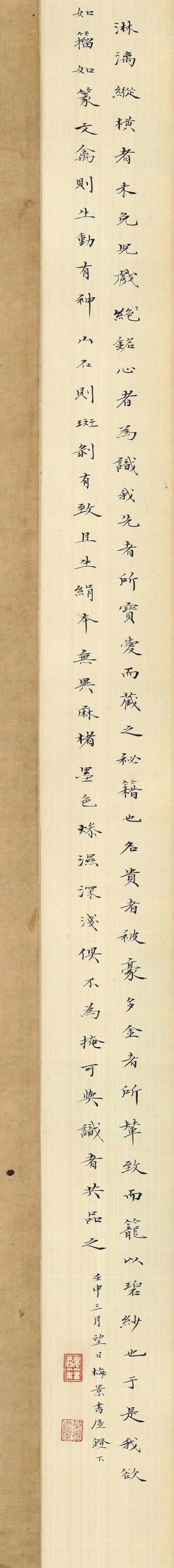

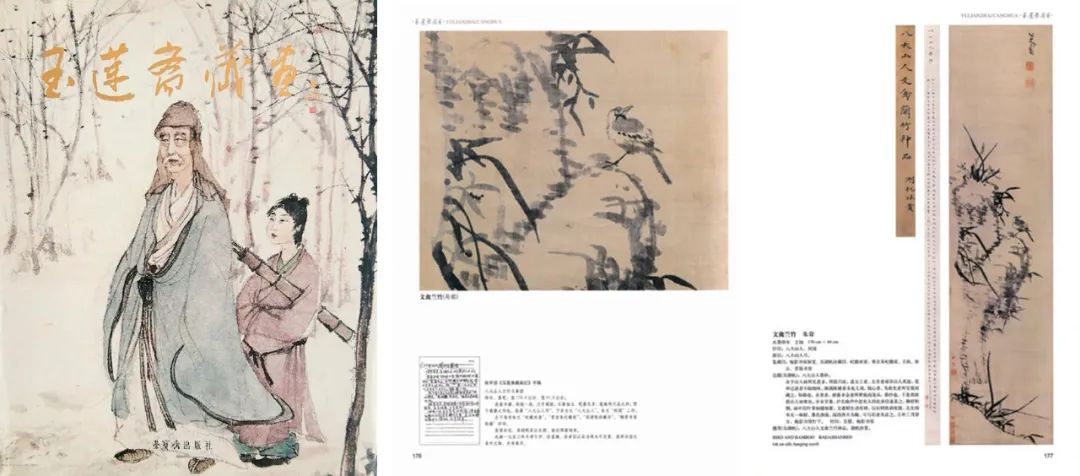

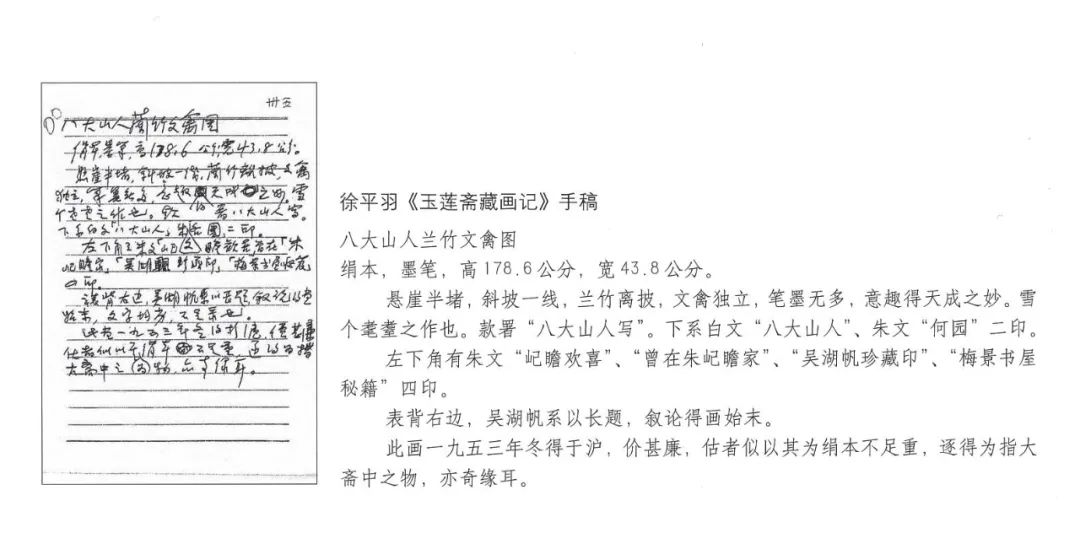

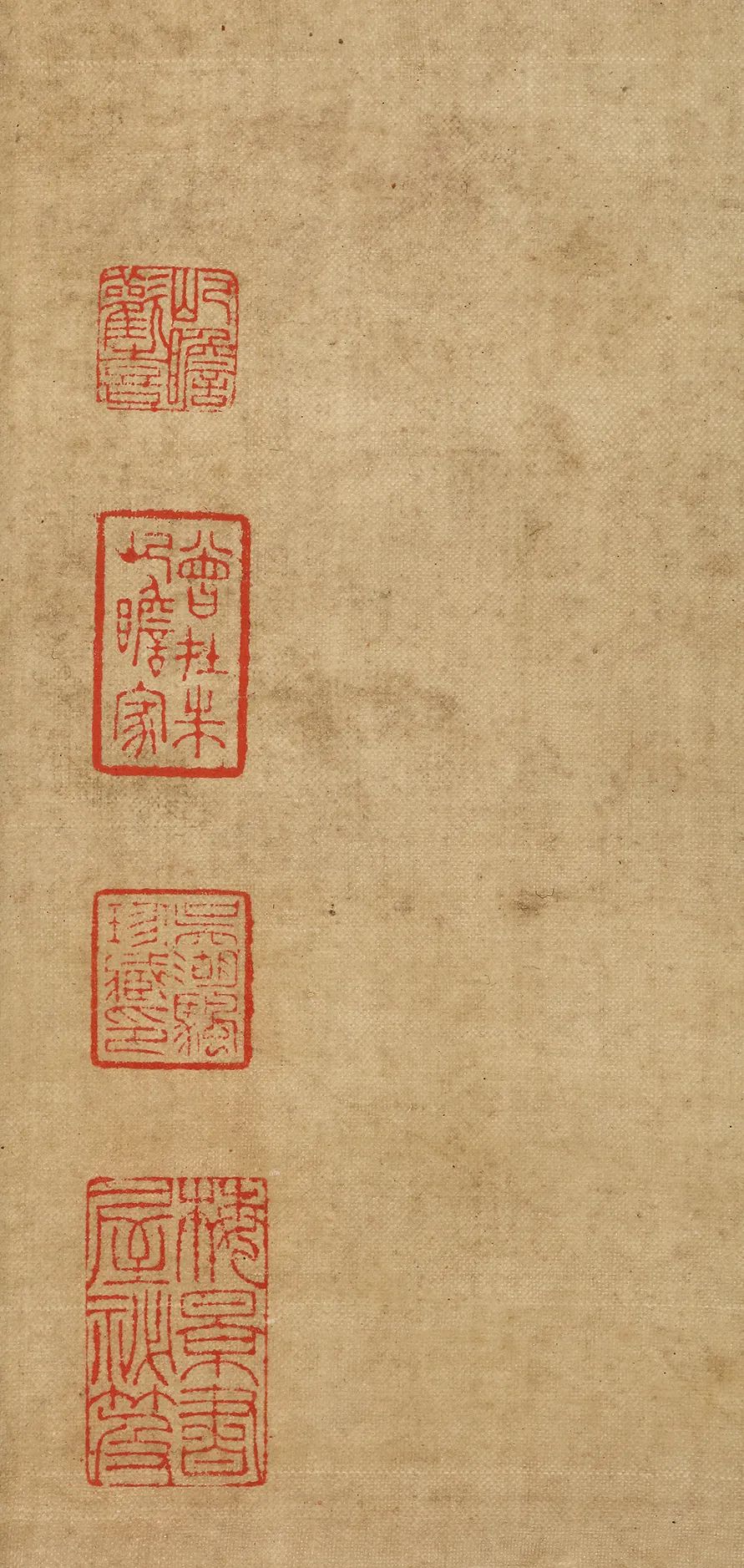

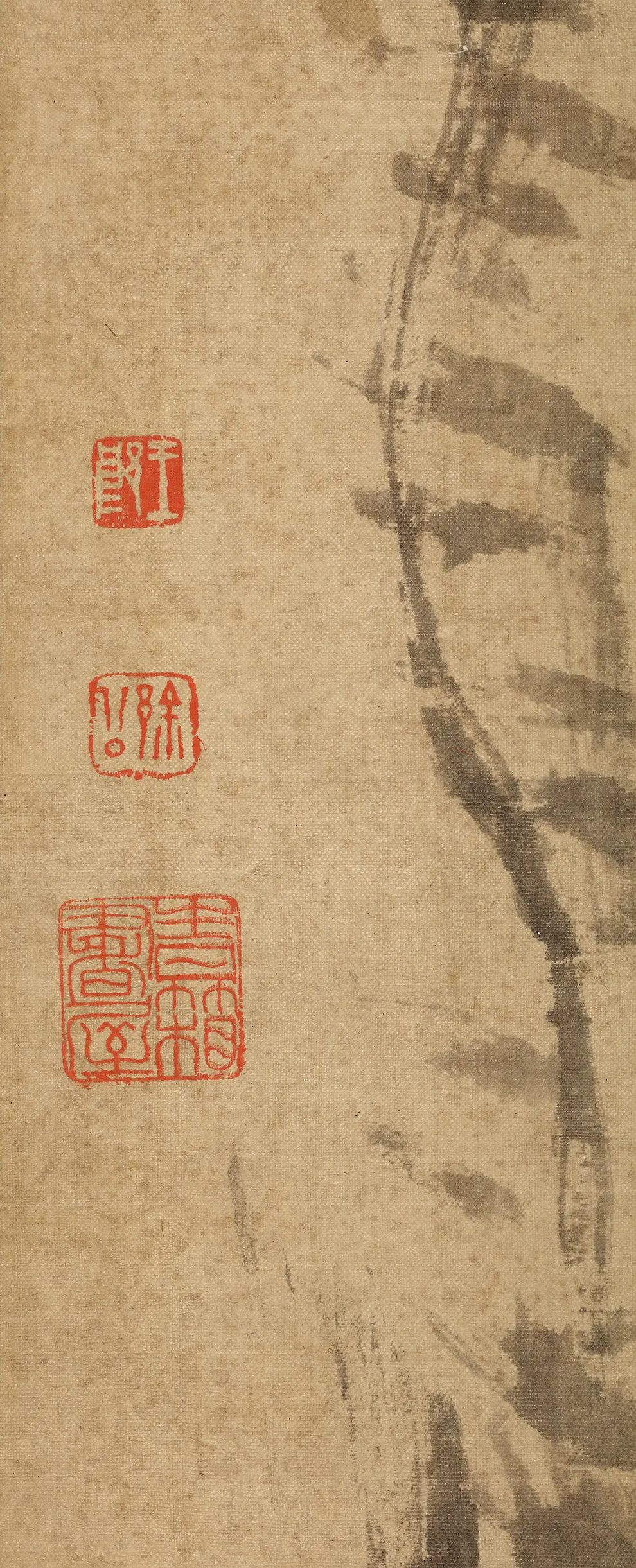

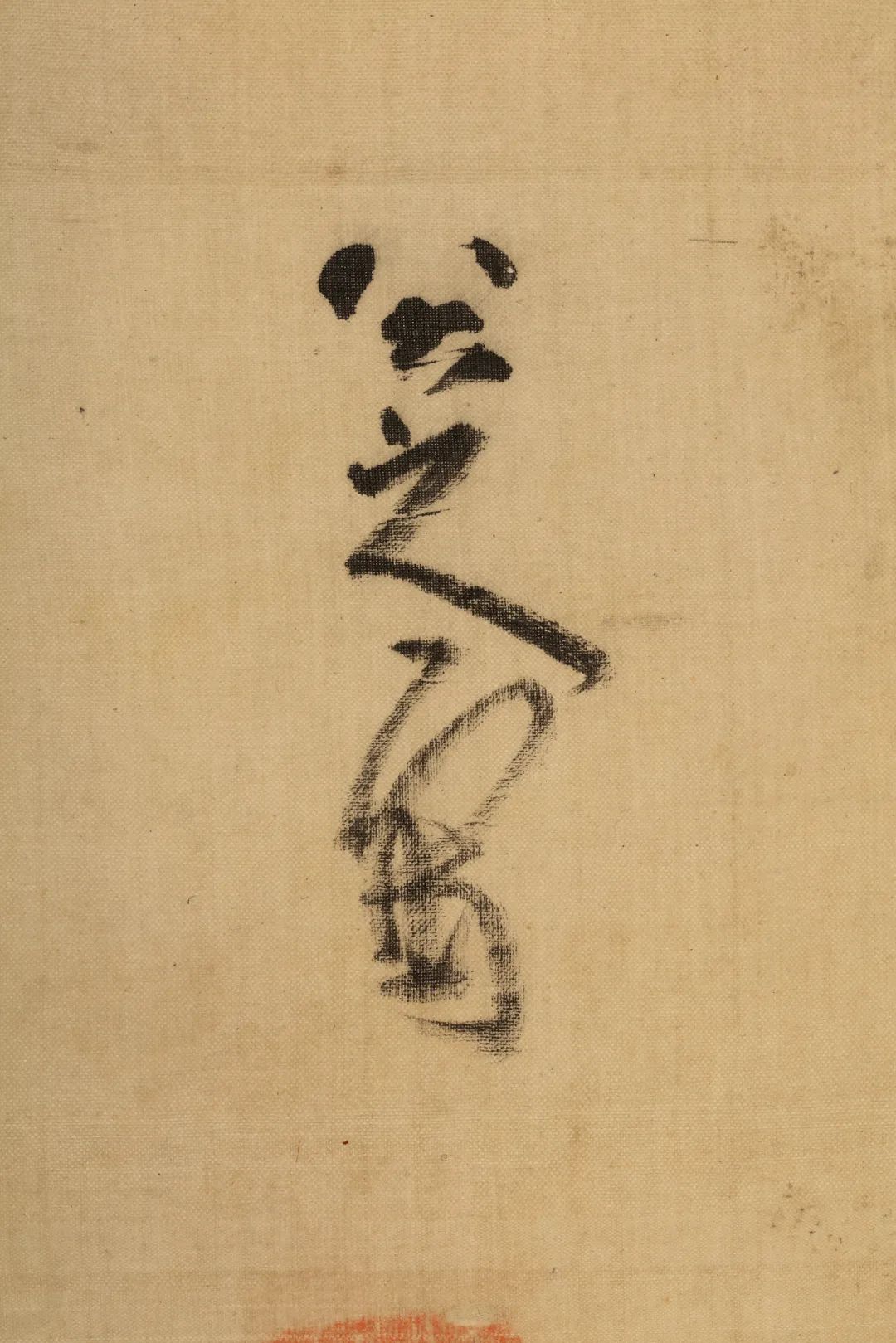

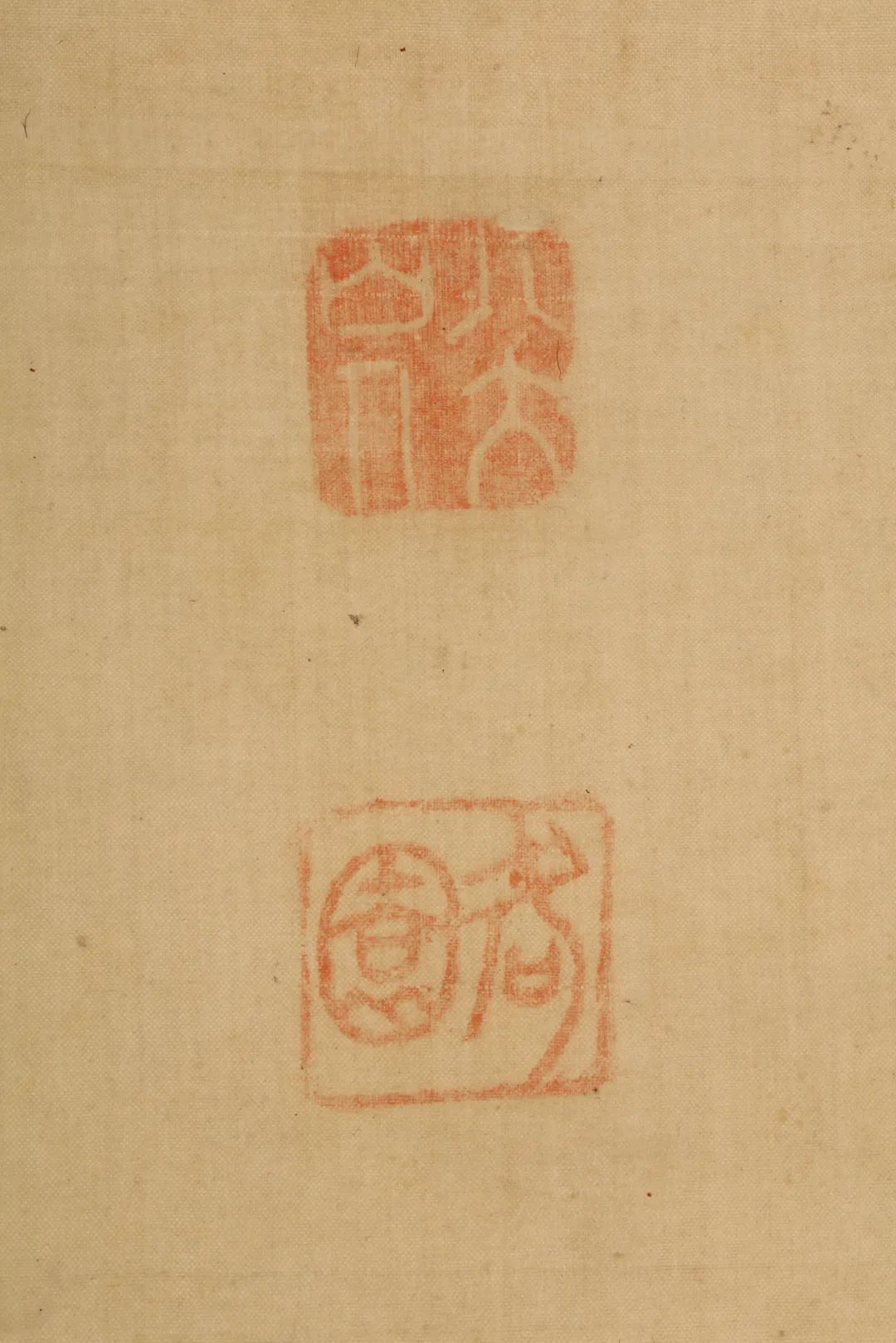

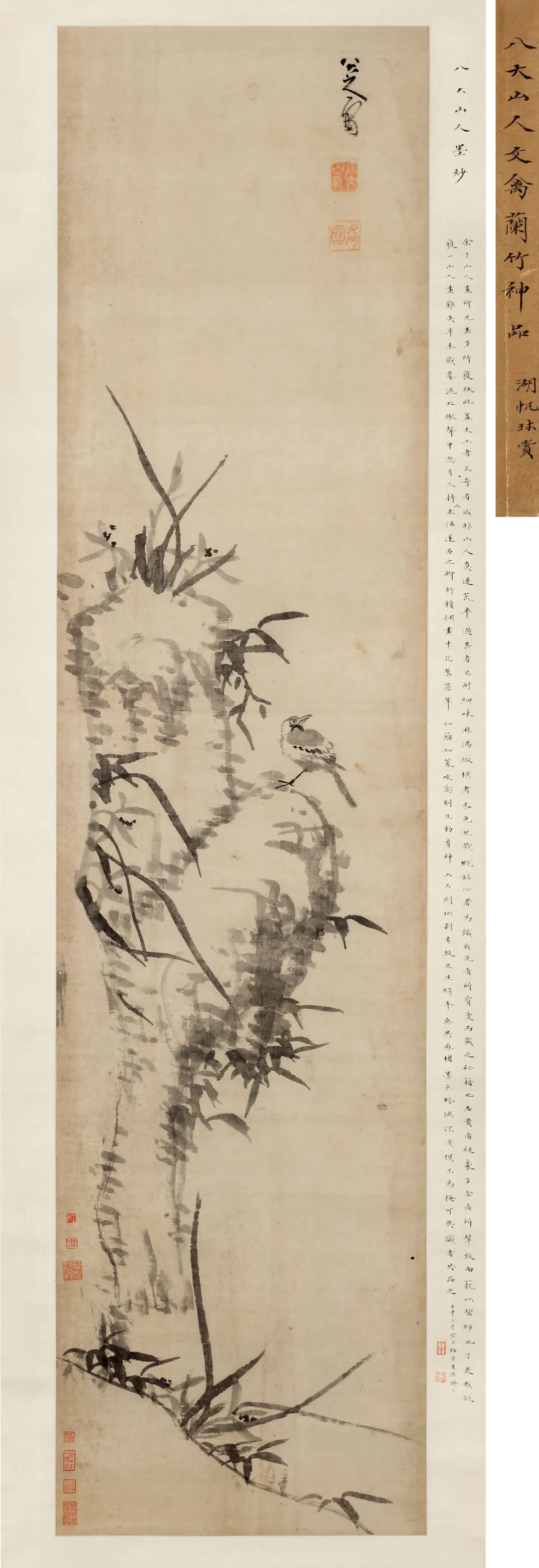

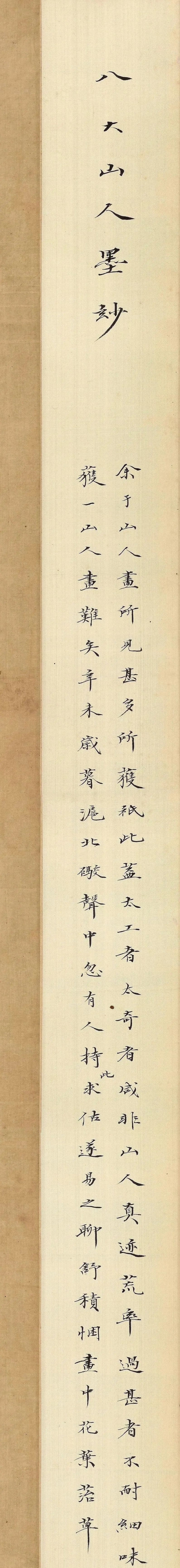

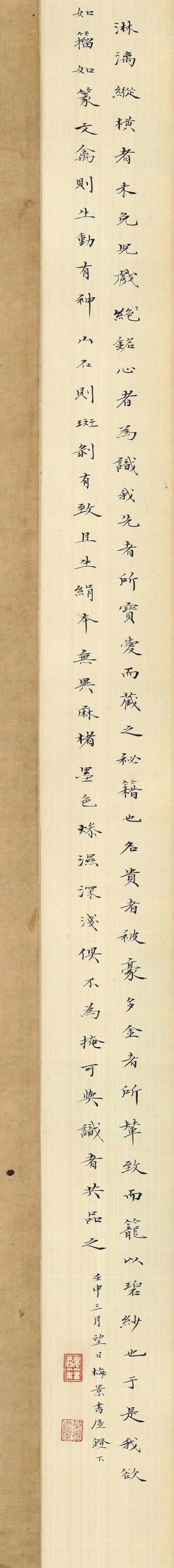

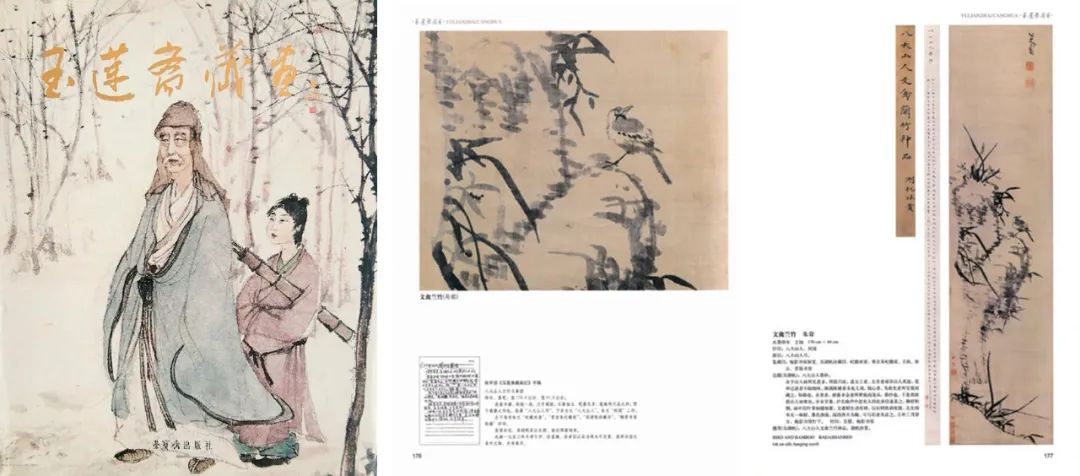

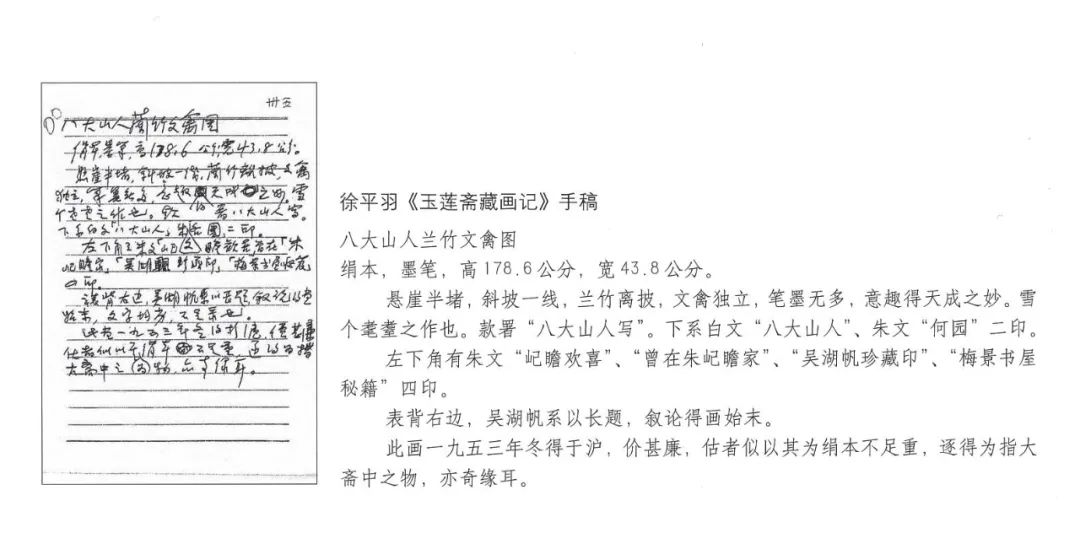

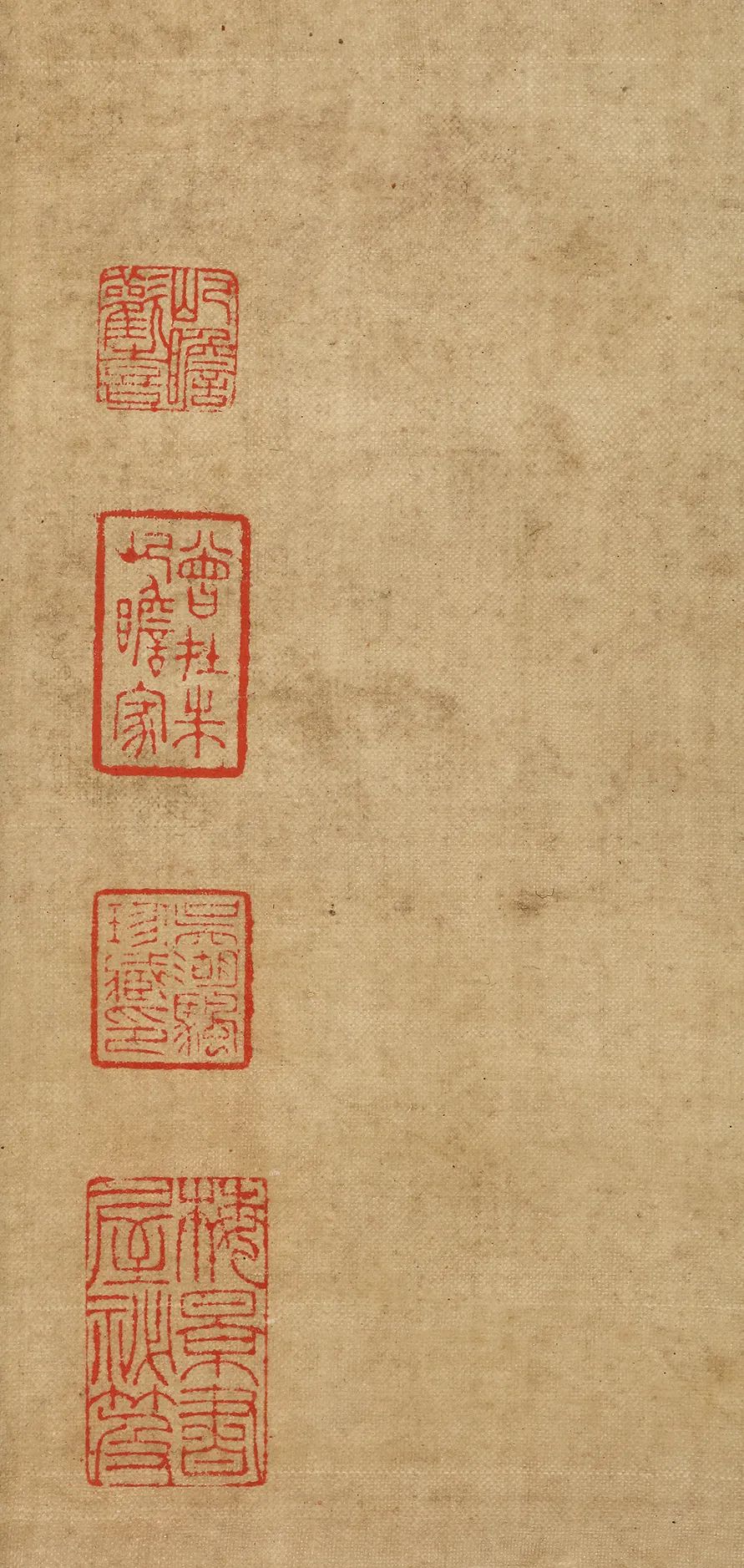

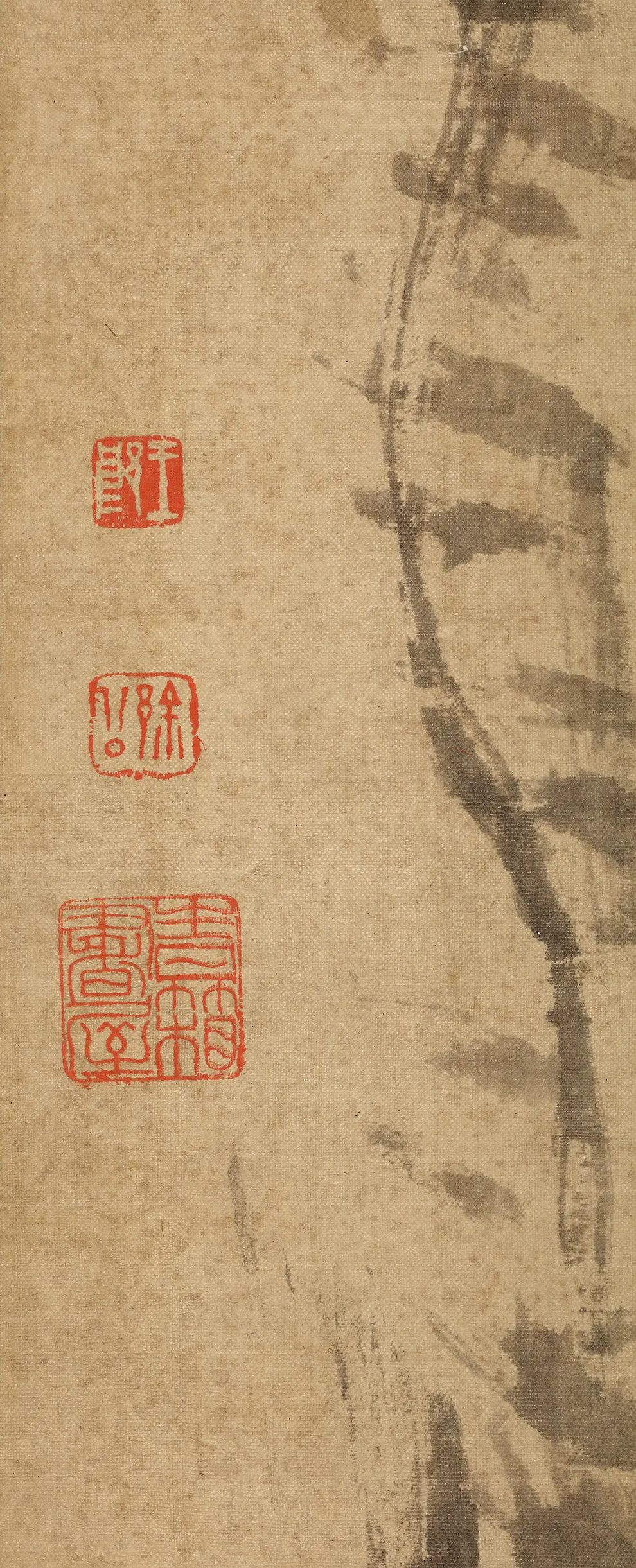

827 RMB:18,000,000-25,000,000外簽:八大山人蘭竹文禽圖。一九五三冬購于滬。鈐印:王郎(白)鈐印:八大山人(白)(參見《中國書畫家印鑒款識》第 269 頁,第 40 印)、何園(朱)鑒藏印:梅影書屋秘籍(朱)、吳湖帆珍藏印(朱)(參見《中國書畫家印鑒款識》第440 頁,第 22印)、屺瞻歡喜(朱)、曾在朱屺瞻家(朱)、王郎(白)、徐公(朱)、青箱書屋(朱)題跋:八大山人墨妙。余于山人畫所見甚多,所獲祇此,蓋太工者、太奇者咸非山人真跡,荒率過甚者不耐細味,淋漓縱橫者未免兒戲,銘心者為識我先者,所寶愛而藏之秘藉也,名貴者被豪多金者所輦,致而籠從碧紗也,于是我欲獲一山人畫難矣。辛未歲暮,滬北炮聲中,忽有人持此求估,遂易之,聊舒積惆,畫中花葉、菭草如籀如篆,文禽則生動有神,山石則斑剝有致,且生絹本無異麻楮,墨色滲濕,深淺俱不為掩,可與識者共品之。壬申三月望日,梅影書屋燈下。鈐印:丑簃(白)、梅影書屋(朱)(參見《中國書畫家印鑒款識》第439 頁,第 8 印)著錄:《玉蓮齋藏畫記》手稿,卅五,徐平羽,手抄本。出版:《玉蓮齋藏畫》第 176-177 頁,榮寶齋出版社,2006 年。徐平羽(1909-1986),原名王元健,又名白丁,江蘇高郵人,畢業于上海大夏大學肄業,是文化部原副部長。歷任南京市文教接管委員會主任,上海市文化局局長,文化部副部長等;是第五屆全國政協委員。曾組成敦煌工作組前往莫高窟進行考證、搶救。徐平羽的書齋名為“玉蓮齋”,又名“清箱書屋”,收藏了許多精品佳作,自明代、清代至現代的諸多大家都有所涉及,與近現代書畫名家如傅抱石、吳湖帆、謝稚柳等人皆相友善。徐平羽先生早歲投身革命,先后在南京、上海及中央文化領導機構任職,為我國文化藝術及文物事業窮盡一生。自1946年,他走上鑒藏之路,當時征得夫人林琳的同意,用自己的全部收入投入收藏當中。玉蓮齋、清箱書屋庋藏之富,自明代至現代諸多大家具備,從《玉蓮齋藏畫》中尤可窺見。八大山人擅畫花鳥,據王方宇先生統計他畫過的植物有松、竹、梅、芭蕉等知名不知名的共五十一種,鳥類有八哥、鷹、鵪鶉、鴨、孔雀等知名不知名的共計三十二種。此幅畫面左下端畫奇石兩塊,一塊直聳,一塊向右斜欹,山石畫法以干筆枯墨的筆法呈現出筆簡墨枯的荒寒之意。幽蘭嫩竹于坡側石壁穿插有致,蘭竹之葉均以中鋒寫出,筆法如籀如篆。斜向之石頂畫一足而立的小鳥,似為白頭,亦為八大常見鼓腹圓目之態。在畫面右上方署款“八大山人寫”,鈐“八大山人”白文方印、“何園”朱文方印各一枚。本幅畫作絹本墨色,高 177cm,寬 43cm,在八大存世作品中不算小尺幅作品,墨筆所繪之形象占據通幅不足三分之一,這符合八大的構圖特點,也符合八大的美學思想,正如孫宜生先生在《“啞”人意向》一文中對于八大山人美學意向的五點概括:一曰“孤”,二曰“怪”,三曰“冷”,四曰“空”,五曰“無”。此幅畫作中鳥之孤、構圖之怪、白眼之冷、留白之空、似有若無之境,八大山人一生的起伏跌宕、對待世事的態度、修禪遁道的經歷似乎都可以從他的畫作中得以體現。本幅作品無年款,據王方宇先生在《八大山人研究》書中《八大山人作品的分期問題》一文中整理概括,初步可以判定此幅作品大概創作年代在 1699—1705 年間,即八大山人 74 歲—80 歲期間所作。理由如下:八大山人早期構圖氣勢不夠開張,且筆墨較為拘謹,書畫均以方折筆法較多,中期略為豪放,后逐漸收斂成含容圓潤,超逸飄舉的風格,自 1697 年后開始走向分披老辣的途徑,且多喜用禿筆,多有飛白,干潤相間,這些現象在本幅奇石幽蘭圖軸中都能得以體現。吳湖帆先生在邊跋中也題到:“畫中花葉、蘭草如籀如篆,文禽則生動有神,山石則斑剝有致,且生絹本無異麻楮,墨色滲濕,深淺俱不為掩,可與識者共品之。”關于八大山人落款的研究,最為廣泛的具有代表意義的即是所謂“哭之”、“笑之”款識。八大山人書法早期臨習唐人,尤其以學歐為主,1671 年前后曾取法董其昌,1671—1683 期間又主要研習黃庭堅較多,1689 年之后筆畫自方轉圓,他曾自云“行年七十始悟得永字八法”,1691 年之后是八大書法最為成熟也是成就最高的階段,其字體在開張錯落之間又收斂含蓄,外形圓融。其落款“八大山人”的“八”字寫為“

827 RMB:18,000,000-25,000,000外簽:八大山人蘭竹文禽圖。一九五三冬購于滬。鈐印:王郎(白)鈐印:八大山人(白)(參見《中國書畫家印鑒款識》第 269 頁,第 40 印)、何園(朱)鑒藏印:梅影書屋秘籍(朱)、吳湖帆珍藏印(朱)(參見《中國書畫家印鑒款識》第440 頁,第 22印)、屺瞻歡喜(朱)、曾在朱屺瞻家(朱)、王郎(白)、徐公(朱)、青箱書屋(朱)題跋:八大山人墨妙。余于山人畫所見甚多,所獲祇此,蓋太工者、太奇者咸非山人真跡,荒率過甚者不耐細味,淋漓縱橫者未免兒戲,銘心者為識我先者,所寶愛而藏之秘藉也,名貴者被豪多金者所輦,致而籠從碧紗也,于是我欲獲一山人畫難矣。辛未歲暮,滬北炮聲中,忽有人持此求估,遂易之,聊舒積惆,畫中花葉、菭草如籀如篆,文禽則生動有神,山石則斑剝有致,且生絹本無異麻楮,墨色滲濕,深淺俱不為掩,可與識者共品之。壬申三月望日,梅影書屋燈下。鈐印:丑簃(白)、梅影書屋(朱)(參見《中國書畫家印鑒款識》第439 頁,第 8 印)著錄:《玉蓮齋藏畫記》手稿,卅五,徐平羽,手抄本。出版:《玉蓮齋藏畫》第 176-177 頁,榮寶齋出版社,2006 年。徐平羽(1909-1986),原名王元健,又名白丁,江蘇高郵人,畢業于上海大夏大學肄業,是文化部原副部長。歷任南京市文教接管委員會主任,上海市文化局局長,文化部副部長等;是第五屆全國政協委員。曾組成敦煌工作組前往莫高窟進行考證、搶救。徐平羽的書齋名為“玉蓮齋”,又名“清箱書屋”,收藏了許多精品佳作,自明代、清代至現代的諸多大家都有所涉及,與近現代書畫名家如傅抱石、吳湖帆、謝稚柳等人皆相友善。徐平羽先生早歲投身革命,先后在南京、上海及中央文化領導機構任職,為我國文化藝術及文物事業窮盡一生。自1946年,他走上鑒藏之路,當時征得夫人林琳的同意,用自己的全部收入投入收藏當中。玉蓮齋、清箱書屋庋藏之富,自明代至現代諸多大家具備,從《玉蓮齋藏畫》中尤可窺見。八大山人擅畫花鳥,據王方宇先生統計他畫過的植物有松、竹、梅、芭蕉等知名不知名的共五十一種,鳥類有八哥、鷹、鵪鶉、鴨、孔雀等知名不知名的共計三十二種。此幅畫面左下端畫奇石兩塊,一塊直聳,一塊向右斜欹,山石畫法以干筆枯墨的筆法呈現出筆簡墨枯的荒寒之意。幽蘭嫩竹于坡側石壁穿插有致,蘭竹之葉均以中鋒寫出,筆法如籀如篆。斜向之石頂畫一足而立的小鳥,似為白頭,亦為八大常見鼓腹圓目之態。在畫面右上方署款“八大山人寫”,鈐“八大山人”白文方印、“何園”朱文方印各一枚。本幅畫作絹本墨色,高 177cm,寬 43cm,在八大存世作品中不算小尺幅作品,墨筆所繪之形象占據通幅不足三分之一,這符合八大的構圖特點,也符合八大的美學思想,正如孫宜生先生在《“啞”人意向》一文中對于八大山人美學意向的五點概括:一曰“孤”,二曰“怪”,三曰“冷”,四曰“空”,五曰“無”。此幅畫作中鳥之孤、構圖之怪、白眼之冷、留白之空、似有若無之境,八大山人一生的起伏跌宕、對待世事的態度、修禪遁道的經歷似乎都可以從他的畫作中得以體現。本幅作品無年款,據王方宇先生在《八大山人研究》書中《八大山人作品的分期問題》一文中整理概括,初步可以判定此幅作品大概創作年代在 1699—1705 年間,即八大山人 74 歲—80 歲期間所作。理由如下:八大山人早期構圖氣勢不夠開張,且筆墨較為拘謹,書畫均以方折筆法較多,中期略為豪放,后逐漸收斂成含容圓潤,超逸飄舉的風格,自 1697 年后開始走向分披老辣的途徑,且多喜用禿筆,多有飛白,干潤相間,這些現象在本幅奇石幽蘭圖軸中都能得以體現。吳湖帆先生在邊跋中也題到:“畫中花葉、蘭草如籀如篆,文禽則生動有神,山石則斑剝有致,且生絹本無異麻楮,墨色滲濕,深淺俱不為掩,可與識者共品之。”關于八大山人落款的研究,最為廣泛的具有代表意義的即是所謂“哭之”、“笑之”款識。八大山人書法早期臨習唐人,尤其以學歐為主,1671 年前后曾取法董其昌,1671—1683 期間又主要研習黃庭堅較多,1689 年之后筆畫自方轉圓,他曾自云“行年七十始悟得永字八法”,1691 年之后是八大書法最為成熟也是成就最高的階段,其字體在開張錯落之間又收斂含蓄,外形圓融。其落款“八大山人”的“八”字寫為“ ”,似“哭之”,這個特點也符合王方宇先生對于八大山人落款分期的第三、第四個階段,即 1694 年—1705 年之間。在本幅作品中出現的兩方印章王先生均有較為精準的時代判定,“八大山人”白文方印為其1684年—1705年期間常用印,但“何園”朱文方印卻在 1699年即八大 74歲之后才有見到使用。綜合以上規律可以判斷,此幅奇石幽蘭圖軸的創作年代應該在 1699-1705 年間。為八大山人晚年成熟期之作。據吳湖帆先生邊跋可知:吳氏一生于八大山人畫作過眼者甚多,自己所藏則僅此一幅。此作在吳氏珍藏多年后,又經徐平羽、朱屺瞻遞藏。徐氏對此作珍愛有加,專為其定制布囊加以呵護。

”,似“哭之”,這個特點也符合王方宇先生對于八大山人落款分期的第三、第四個階段,即 1694 年—1705 年之間。在本幅作品中出現的兩方印章王先生均有較為精準的時代判定,“八大山人”白文方印為其1684年—1705年期間常用印,但“何園”朱文方印卻在 1699年即八大 74歲之后才有見到使用。綜合以上規律可以判斷,此幅奇石幽蘭圖軸的創作年代應該在 1699-1705 年間。為八大山人晚年成熟期之作。據吳湖帆先生邊跋可知:吳氏一生于八大山人畫作過眼者甚多,自己所藏則僅此一幅。此作在吳氏珍藏多年后,又經徐平羽、朱屺瞻遞藏。徐氏對此作珍愛有加,專為其定制布囊加以呵護。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

827

827

”,似“哭之”,這個特點也符合王方宇先生對于八大山人落款分期的第三、第四個階段,即 1694 年—1705 年之間。

”,似“哭之”,這個特點也符合王方宇先生對于八大山人落款分期的第三、第四個階段,即 1694 年—1705 年之間。

827

827

”,似“哭之”,這個特點也符合王方宇先生對于八大山人落款分期的第三、第四個階段,即 1694 年—1705 年之間。

”,似“哭之”,這個特點也符合王方宇先生對于八大山人落款分期的第三、第四個階段,即 1694 年—1705 年之間。