預展 5月18日-5月19日

拍賣 5月20日-5月21日

北京國際飯店會議中心

(北京市東城區建國門內大街9號)

璀璨—古代藝術珍品夜場

5月20日 20:00 三層A廳

集萃—古董珍玩專場

5月21日 09:30 三層B廳

本次中貿圣佳2021春季拍賣的玉器部分,匯集了百余件古代玉器珍萃,置于“集萃—古董珍玩專場”、“璀璨—古代藝術珍品夜場”、“方物—古代文人書房長物”三個專場中,其或玉質佳美,或施精雕巧刻,皆為值得藏賞的佳品。其中精品如966號清乾隆白玉雕仙山訪友山子,為工料俱佳的清中期宮廷經典佳品;1897號多寶串,乃頗為精致清雅的文人雅飾品;1924福壽紋扳指盒,應是雍正宮廷御用之物。誠邀諸位玉器愛好者,在5月18、19日,到預展現場親臨賞鑒。

962

明 白玉辟邪水注

高9cm

此件水注為典型明代器形。白玉為材所雕,質地溫潤,玉理精堅,局部留皮,更顯古雅韻味。圓雕一瑞獸,形似辟邪,獅子鼻,方嘴,張嘴露齒,弓背卷尾,身形豐腴,一絲一毫皆精雕細刻,瑞獸勇猛之氣勢噴薄而出。背部淺刻彎月形陽線為毛發,正中開孔,略加掏膛,以為水注之用,滴管上部盤旋一螭龍,整器造型渾然透出不可多得的美感。

水注是古代文人經典的文房用具。至早在三國時起,即有將水注雕作瑞獸的做法,至兩宋起,更多有以玉石金銅作文房雅具的做法。明代仿古之風盛行,文人書齋案頭,置一形制古雅的文房巧物,更是頗為流行之事。此件白玉辟邪水注即屬此類。

《小爾雅?廣言》中說:”辟,除也。”顧名思義,是人們希望藉助它的法力,驅走邪穢,破除不祥。《急就篇》:”射鬾辟邪除群兇。”唐顏師古注:”射鬾、辟邪、皆神獸名。……辟邪、言能辟御妖邪也。”據記載,辟邪其形似獅而帶翼,古代織物、軍旗、帶鉤、印紐、鐘紐等物常用辟邪為飾,取其守護避兇之意。今所見最早之辟邪形象的藝術作品上可追溯到漢代,可參閱臺北故宮博物院藏漢代玉辟邪。至明代,文房仿古陳設蔚然成風,辟邪亦是備受歡迎的造型題材,各式玉質辟邪水注也是明代文房的經典陳設器型。

相比同類水注,本品尺寸較大,分量較重,亦可做鎮紙,可謂一器兩用。且原蓋保全,十分少見。相似藏品可見于故宮博物院館藏,錄于《故宮經典--文房清供》,圖251。區別于故宮館藏的青玉,本品材質為白玉,玉質更顯上乘。若置于案頭掌中,時時賞玩,實為絕佳妙品。

963玉盒分上下兩部分,以子母口相接,整體作圓雕喜鵲銜靈芝造型。喜鵲圓首短頸,身形小巧,圓潤可愛,頸羽錯落有致,翎羽根根分明,毳動氄張,尾羽上揚,靈巧鮮活之態盡顯。此對玉喜鵲小盒玉質溫潤,乳濁質感,掏膛細膩。其頭、尾分別向前后突出,而整體配重卻十分均衡,且喜鵲尾部恰能做把手使用,別具心裁。此類肖形白玉盒常見于成對鵪鶉造型,鵪諧音“安”,有平安之意。因此宮廷內苑尤喜以貴重材質琢就鵪鶉式盒,故宮博物院藏象牙鵪鶉盒就代表了雍正、乾隆時期高超的工藝。據《清宮陳設檔案》載:“(漱芳齋)……白玉雙鵪鶉一件(紫檀木座)”,又據《清宮內務府活計檔案》記:“……將白玉臥羊二件青白玉鵪鶉二件各配得合牌素罩蓋匣一件。”亦體現了雀鳥式玉盒是清宮重要的陳設器。故宮博物院藏清中期和闐玉鵪鶉盒(中國玉器全集6,69 頁,圖一零六),即為此類題材,可見宮禁內苑對此形制玉盒之偏愛。又據《清宮陳設檔案》載:“乾隆二十八年,十二月二十七日,郎中白世秀將蘇州送到白玉喜鵲一件呈覽,奉旨原發去做樣……”可見此式白玉喜鵲在宮中亦是頗受皇帝喜愛的吉祥陳設。此對喜鵲銜瑞白玉盒,以成對喜鵲為外形,細致砣磨而成。喜鵲亦為傳統工藝美術常用元素,因七夕佳節“鵲橋相會”而往往被賦予喜結良緣的美好寓意。清代同治皇帝大婚瓷器就以粉彩工藝燒制喜鵲登梅紋飾,可見喜鵲元素與鵪鶉相似,同為皇家十分喜愛的吉祥用玉題材。

963玉盒分上下兩部分,以子母口相接,整體作圓雕喜鵲銜靈芝造型。喜鵲圓首短頸,身形小巧,圓潤可愛,頸羽錯落有致,翎羽根根分明,毳動氄張,尾羽上揚,靈巧鮮活之態盡顯。此對玉喜鵲小盒玉質溫潤,乳濁質感,掏膛細膩。其頭、尾分別向前后突出,而整體配重卻十分均衡,且喜鵲尾部恰能做把手使用,別具心裁。此類肖形白玉盒常見于成對鵪鶉造型,鵪諧音“安”,有平安之意。因此宮廷內苑尤喜以貴重材質琢就鵪鶉式盒,故宮博物院藏象牙鵪鶉盒就代表了雍正、乾隆時期高超的工藝。據《清宮陳設檔案》載:“(漱芳齋)……白玉雙鵪鶉一件(紫檀木座)”,又據《清宮內務府活計檔案》記:“……將白玉臥羊二件青白玉鵪鶉二件各配得合牌素罩蓋匣一件。”亦體現了雀鳥式玉盒是清宮重要的陳設器。故宮博物院藏清中期和闐玉鵪鶉盒(中國玉器全集6,69 頁,圖一零六),即為此類題材,可見宮禁內苑對此形制玉盒之偏愛。又據《清宮陳設檔案》載:“乾隆二十八年,十二月二十七日,郎中白世秀將蘇州送到白玉喜鵲一件呈覽,奉旨原發去做樣……”可見此式白玉喜鵲在宮中亦是頗受皇帝喜愛的吉祥陳設。此對喜鵲銜瑞白玉盒,以成對喜鵲為外形,細致砣磨而成。喜鵲亦為傳統工藝美術常用元素,因七夕佳節“鵲橋相會”而往往被賦予喜結良緣的美好寓意。清代同治皇帝大婚瓷器就以粉彩工藝燒制喜鵲登梅紋飾,可見喜鵲元素與鵪鶉相似,同為皇家十分喜愛的吉祥用玉題材。 964黃玉是珍貴玉質之一,曹丕有《與鐘大理書》載:“竊見玉書稱美玉,白如截肪,黑譬純漆,赤擬雞冠,黃侔蒸栗。”可見黃玉追求“蒸栗”之品色。明代曹昭《格古要論》亦對黃玉有所提及,言“黃玉如粟者為貴,謂之甘黃”。高濂在《遵生八箋》對玉質品級做出評價,“玉以甘黃為上,羊脂次之;黃為中色,且不易得,以白為偏色,時亦有之,故而令人賤黃而貴白,以見少也……”可知,黃玉稀少,其色質佳美,甘黃似栗,觀之秀色可餐矣。此件螭龍紋方尊即為珍貴的黃玉所琢,玉質瑩潤,棉理絲絲入扣,古人之描述誠不虛也。此黃玉螭龍尊采用提油工藝。清末劉大同在《玉古辨》中記述:“虹光之草,似茜草,出西寧深山中,汗能染玉,再加腦沙少許,燃以竹枝烤之,紅光自出,此法名曰老提油,今已不多見矣。新提油之法,用烏木屑為之,色即黑;用紅木屑為之,色即紅,今玉工偽造多用此法。”可見提油工藝古已有之,此技法在清代宮廷亦常用于仿古玉器上,乾隆朝尤盛,甚至有蘇州選送的專門仿古做舊的工匠。觀此件黃玉方尊連座渾然一體,取料奢侈,整鑿而就。尊方形,口沿平切,高束腰下接豐肩,頸側出流,其形高古若青銅之觥,另一側接鏤空夔龍耳,其上陰刻卷草邊線,溝槽打磨光滑,形質頗佳。器腹側面作圓雕螭龍,龍身姿矯健,背脊立體而富有張力,作探首觀望狀,四足攀于器壁,卷尾上揚,動勢斐然,為方材之玉尊增添靈動之感。器腹下斂于方足,足承鏤空垂如意紋方座,上鐫團壽紋,并雕拐子花。此件拍品整體呈現挺秀、古樸之姿,線條健朗、方轉方折,倒棱細致入微,撫之趁手。整器轉折明顯,浮雕、圓雕、鏤雕、陰刻工藝并施,耗工費時,實為可貴。清宮黃玉多為仿高古制式,據《清宮內務府活計檔案》記:“……兩淮鹽政高恒進貢奉旨駁出……黃玉如意、黃玉方龍觥、白玉鐘、青綠周鼎、黃玉盌、黃玉龍觥……”可見黃玉亦列供御器物之屬。此件拍品工穩形佳,高古富麗,為典型造辦處風格,是清代宮廷仿古作品中的精彩之作。此件白玉鼎式爐為清乾隆仿古創新之巧作。整器用材上佳,取無瑕白玉為材,質地潔白細膩如含霜凝脂,尤為溫潤可人。整器造型仿商周青銅禮器形制,作四足方鼎,上設寶蓋,蓋頂鏤空雕盤龍戲珠鈕。此鈕琢刻極精,將龍身盤曲,煙云繚繞之勢表現地淋漓盡致,多處細刻鏤空尤增輕靈之感,非乾隆宮廷玉作不可雕就。鈕下蓋側、爐腹,皆以剔地浮雕技法裝飾饕餮紋,其紋飾仿商周古意而富裝飾性,亦為乾隆宮廷特色。爐腹四壁皆鏤雕出獸面銜環裝飾,四足亦刻獸面,精巧而不失古韻,審美趣味甚佳。整件器物用材極佳而不惜料,于多處施精巧的鏤空雕刻,亦唯乾隆宮廷方有足夠和田佳玉作如此精巧奢侈的雕刻。清乾隆一朝,西域平定后,宮中的玉料供應穩定且充足。大量優質的和田籽料進入宮廷,使乾隆宮廷的玉器制作技藝達明清之頂峰。乾隆帝本人的審美意趣和個人喜好,也得以充分融入于精工細作的玉器陳設中,使當朝玉器尤具特色。"尚古"即為乾隆宮廷玉器的特色之一。查今清宮舊藏乾隆玉器,多見仿商周、秦漢乃至明代的青銅禮器者,宮中多有原器為藍本,故雕刻尤顯傳神。同時,乾隆宮廷治玉亦受痕都斯坦玉的影響,精巧纖秀之處尤難模仿。此件鼎式爐即屬"尚古"而工精的典例,其玉刻精巧細膩之處,幾有牙雕之神韻,亦印證了乾隆帝本人對宮廷玉雕的嚴苛要求。查今公私收藏,未見與本品相同的鏤雕龍鈕之制,唯其以和田玉仿古之形制,可見于故宮博物院清宮舊藏玉器之中,參見《故宮經典-故宮玉器圖典》圖143,青玉"召夫"鼎。其仿商周四足方鼎之形制,可以資作參照。本品為日本藏家林原一郎舊藏。林原一郎為日本岡山實業家,收藏涉獵頗豐。建立了日本林原美術館,館內藏品涉及瓷器、漆器、繪畫等諸多門類,皆源自林原一郎本人收藏。

964黃玉是珍貴玉質之一,曹丕有《與鐘大理書》載:“竊見玉書稱美玉,白如截肪,黑譬純漆,赤擬雞冠,黃侔蒸栗。”可見黃玉追求“蒸栗”之品色。明代曹昭《格古要論》亦對黃玉有所提及,言“黃玉如粟者為貴,謂之甘黃”。高濂在《遵生八箋》對玉質品級做出評價,“玉以甘黃為上,羊脂次之;黃為中色,且不易得,以白為偏色,時亦有之,故而令人賤黃而貴白,以見少也……”可知,黃玉稀少,其色質佳美,甘黃似栗,觀之秀色可餐矣。此件螭龍紋方尊即為珍貴的黃玉所琢,玉質瑩潤,棉理絲絲入扣,古人之描述誠不虛也。此黃玉螭龍尊采用提油工藝。清末劉大同在《玉古辨》中記述:“虹光之草,似茜草,出西寧深山中,汗能染玉,再加腦沙少許,燃以竹枝烤之,紅光自出,此法名曰老提油,今已不多見矣。新提油之法,用烏木屑為之,色即黑;用紅木屑為之,色即紅,今玉工偽造多用此法。”可見提油工藝古已有之,此技法在清代宮廷亦常用于仿古玉器上,乾隆朝尤盛,甚至有蘇州選送的專門仿古做舊的工匠。觀此件黃玉方尊連座渾然一體,取料奢侈,整鑿而就。尊方形,口沿平切,高束腰下接豐肩,頸側出流,其形高古若青銅之觥,另一側接鏤空夔龍耳,其上陰刻卷草邊線,溝槽打磨光滑,形質頗佳。器腹側面作圓雕螭龍,龍身姿矯健,背脊立體而富有張力,作探首觀望狀,四足攀于器壁,卷尾上揚,動勢斐然,為方材之玉尊增添靈動之感。器腹下斂于方足,足承鏤空垂如意紋方座,上鐫團壽紋,并雕拐子花。此件拍品整體呈現挺秀、古樸之姿,線條健朗、方轉方折,倒棱細致入微,撫之趁手。整器轉折明顯,浮雕、圓雕、鏤雕、陰刻工藝并施,耗工費時,實為可貴。清宮黃玉多為仿高古制式,據《清宮內務府活計檔案》記:“……兩淮鹽政高恒進貢奉旨駁出……黃玉如意、黃玉方龍觥、白玉鐘、青綠周鼎、黃玉盌、黃玉龍觥……”可見黃玉亦列供御器物之屬。此件拍品工穩形佳,高古富麗,為典型造辦處風格,是清代宮廷仿古作品中的精彩之作。此件白玉鼎式爐為清乾隆仿古創新之巧作。整器用材上佳,取無瑕白玉為材,質地潔白細膩如含霜凝脂,尤為溫潤可人。整器造型仿商周青銅禮器形制,作四足方鼎,上設寶蓋,蓋頂鏤空雕盤龍戲珠鈕。此鈕琢刻極精,將龍身盤曲,煙云繚繞之勢表現地淋漓盡致,多處細刻鏤空尤增輕靈之感,非乾隆宮廷玉作不可雕就。鈕下蓋側、爐腹,皆以剔地浮雕技法裝飾饕餮紋,其紋飾仿商周古意而富裝飾性,亦為乾隆宮廷特色。爐腹四壁皆鏤雕出獸面銜環裝飾,四足亦刻獸面,精巧而不失古韻,審美趣味甚佳。整件器物用材極佳而不惜料,于多處施精巧的鏤空雕刻,亦唯乾隆宮廷方有足夠和田佳玉作如此精巧奢侈的雕刻。清乾隆一朝,西域平定后,宮中的玉料供應穩定且充足。大量優質的和田籽料進入宮廷,使乾隆宮廷的玉器制作技藝達明清之頂峰。乾隆帝本人的審美意趣和個人喜好,也得以充分融入于精工細作的玉器陳設中,使當朝玉器尤具特色。"尚古"即為乾隆宮廷玉器的特色之一。查今清宮舊藏乾隆玉器,多見仿商周、秦漢乃至明代的青銅禮器者,宮中多有原器為藍本,故雕刻尤顯傳神。同時,乾隆宮廷治玉亦受痕都斯坦玉的影響,精巧纖秀之處尤難模仿。此件鼎式爐即屬"尚古"而工精的典例,其玉刻精巧細膩之處,幾有牙雕之神韻,亦印證了乾隆帝本人對宮廷玉雕的嚴苛要求。查今公私收藏,未見與本品相同的鏤雕龍鈕之制,唯其以和田玉仿古之形制,可見于故宮博物院清宮舊藏玉器之中,參見《故宮經典-故宮玉器圖典》圖143,青玉"召夫"鼎。其仿商周四足方鼎之形制,可以資作參照。本品為日本藏家林原一郎舊藏。林原一郎為日本岡山實業家,收藏涉獵頗豐。建立了日本林原美術館,館內藏品涉及瓷器、漆器、繪畫等諸多門類,皆源自林原一郎本人收藏。

966

清乾隆 白玉雕仙山訪友山子

高17.5cm

來源:美國玉器藏家Alan及Simone Hartman伉儷舊藏

展覽:美國波士頓,Museum of Fine Arts,2003.8_2004.12.

記錄:香港佳士得,Lot.1510

此件山子為整塊白玉雕就,用材碩大厚重,玉質潔白溫潤,留玉皮以為山巖秋葉之色,實甚佳材。全器隨玉材天然形制,作山形,上方樓臺亭閣依山而建;中有古松山石交掩,兩名高士攜童子穿行山間,欲訪山中閣院。另側未雕人物,唯見古木枝繁葉茂,溪橋典雅,上有小亭獨立,意境上佳。山子下配鏤雕山石木座,為清宮典型形制。整件山子布局疏朗有致,層次分明,隨形施藝,在不破壞天然玉材美感的前提下施鬼斧神工,實有以自然之質再造自然的極高意趣,為乾隆宮廷治玉之典范。

清代玉器制作尤以乾隆時期為盛,乾隆帝平定準噶爾諸部后,在新疆建立了完備的供玉制度。據記載,自乾隆二十五年直至嘉慶朝,清代宮廷每年都有充足且穩定的和田玉料供應,其中不乏優質的籽料美玉。充沛的玉料庫存也帶動了玉器制作的發展,乾隆宮廷玉作在質料、工藝和裝飾風格的多樣性上都可稱清代治玉的巔峰。當時宮廷玉匠多有來自蘇州、廣州的南匠,乾隆帝本人亦對玉雕有諸多要求。“良材不雕”即是乾隆帝本人最典型的審美需求之一。當時宮中如意館作玉雕畫樣時,即多見留皮要求,如乾隆四十五年“傳旨交如意館著留皮糙做搬指畫樣呈覽”,可見留皮巧雕是實為乾隆帝本人喜愛的治玉技法。

此類隨形巧雕山子擺件,即是最能貫徹乾隆帝本人審美意趣的治玉技法之一。其不破壞玉材本身的形狀、質感,將精雕巧刻融入玉料本身的紋理形狀之中,且外壁留有星星點點的棕黃玉皮,尤具天然巧就的雅趣。清代宮廷中,此類白玉山子亦多有雕作。但如本品這般玉質上佳而仍用大材,且雕刻如此生動者,便在乾隆宮廷中亦不多見。今臺北故宮藏有一件玉五老山子,錄于《宮廷之雅——清代仿古及畫意玉器特展圖錄》,圖47,可為本品之參照。其亦保留了玉材的原始形狀及質感,雕仙山松閣,有人物穿行其間,雕工及山石松木的表現手法,盡與本品相類,可資參考。

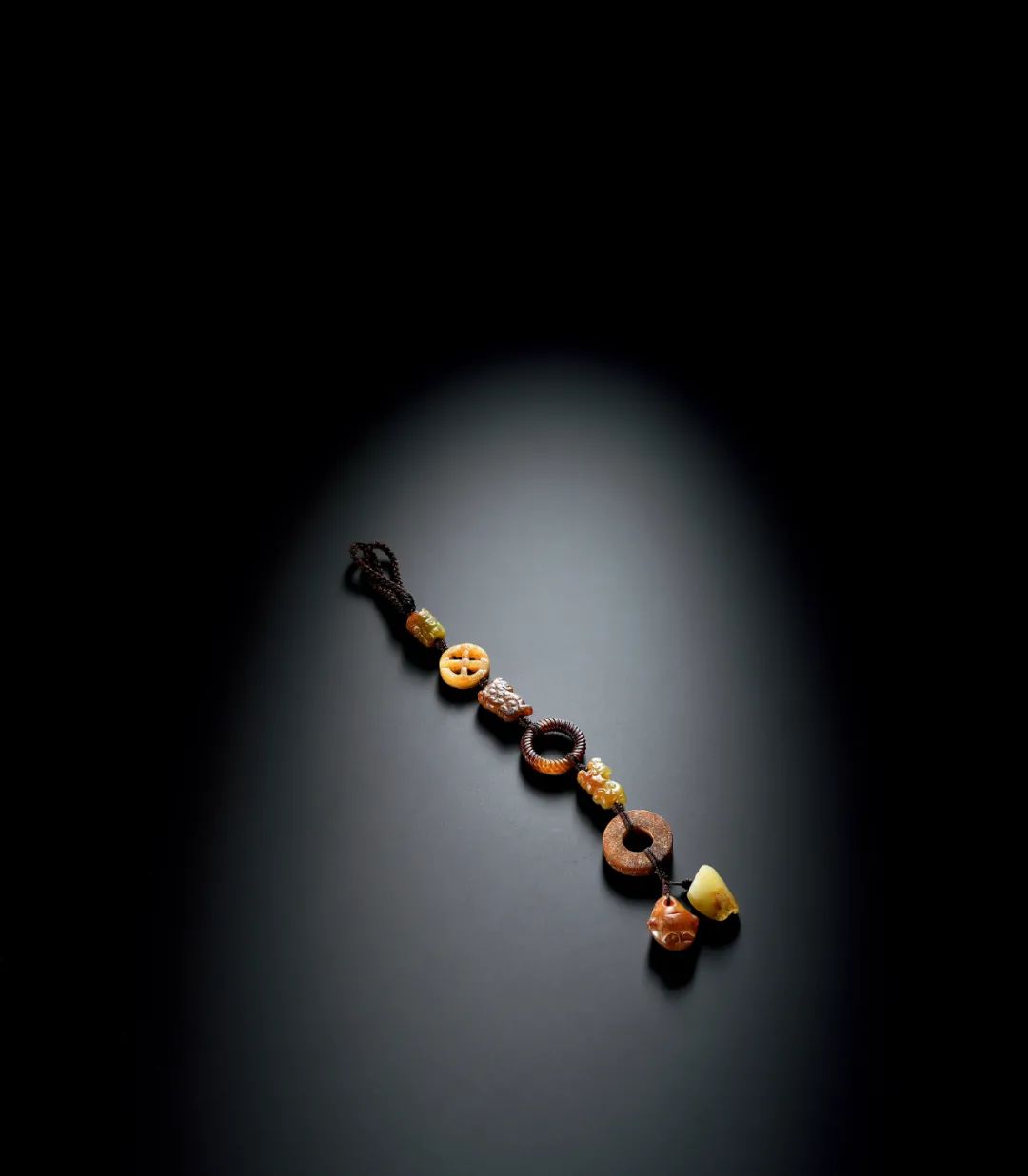

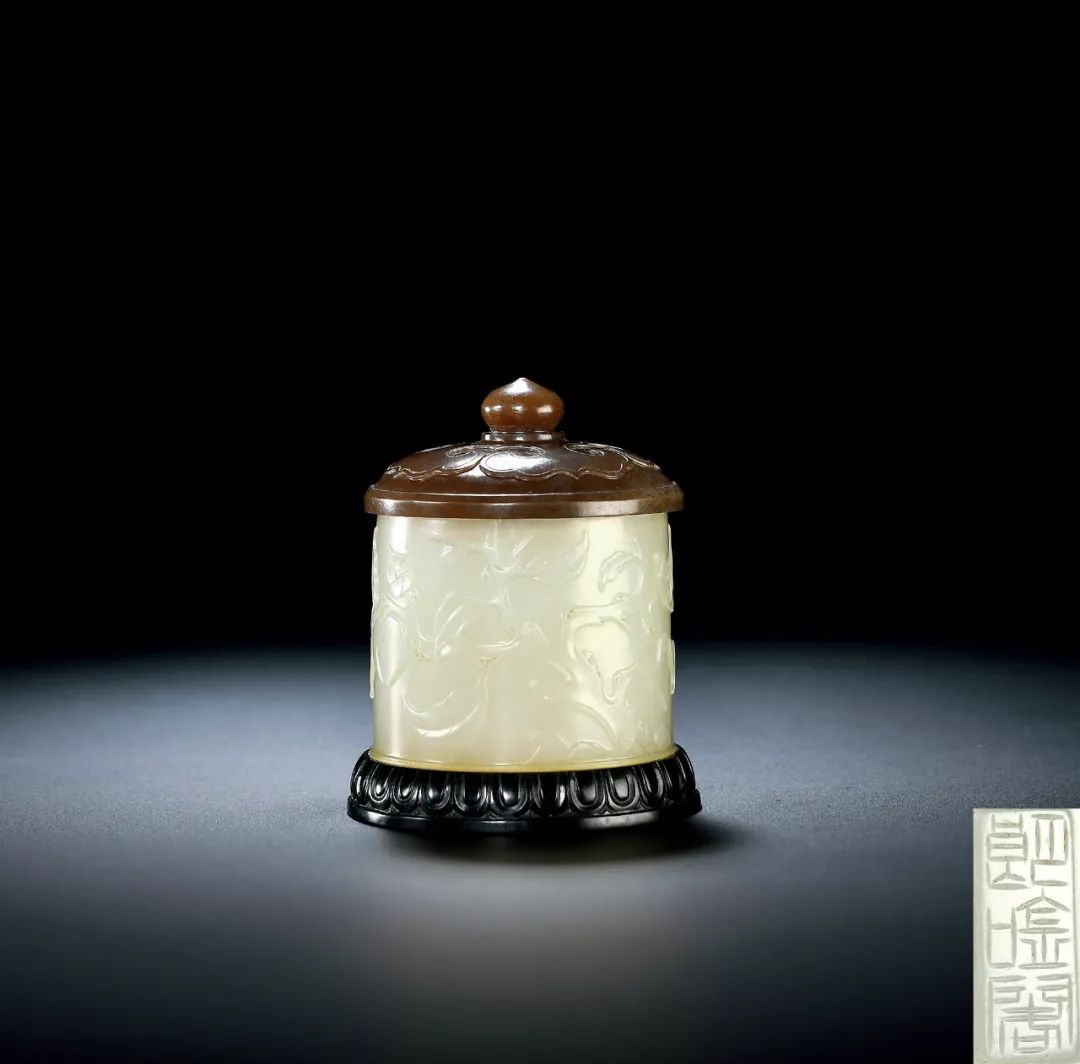

此件拍品為白玉雕就,為明清時期雙層鏤雕工藝,雕工復雜,層次分明,進深感強。正如此鏤雕人物掛件,取材厚實,呈水滴狀,開光內外鐫戴五花寶冠之仙人,內刻祥云瑞靄,層層雕鏤。掛飾周圍一圈火焰紋,為元代以后宗教融合之藝術產物。此掛飾尺寸合適,工穩材佳,值得收藏。此品取大塊碧玉掏膛而成,玉色勻凈,局部點綴墨色條帶,蒼勁典雅。瓶帶蓋,連座,造型秀美。瓶身通景裝飾『三娘教子』,庭院欄桿,樹石芭蕉,并有題識:枝生無限月,花滿自然香。丁未仲春御題。為乾隆御制詩文,詩畫相映。圈足內鐫『大清乾隆年制』六字篆書款,刀口爽利而見功力。本品用材之奢,雕琢之華,充滿了濃郁的宮廷氣息。故宮藏有同類器,可以參照《中國玉器全集6·清》頁120『和田碧玉活環壺』。此件毛筆為琉璃廠玉綱齋主人馬叔雍購得清末夏壽田舊藏之物。筆桿白玉,筆頭碧玉,以銀質鏨花環相接,玉質瑩潤,包漿完整,應為經年把玩之物。此件拍品原裝錦盒,盒蓋楷書云:『辛卯年仲秋,偶得前清榜眼壽田先生家藏乾隆年所制白玉毛筆一支,此筆制作極細,玉質精美,大觀齋曾向余用重金求之,余終未放手,蓋因時筆難求矣。玉綱齋主人馬叔雍記。』馬叔雍,民國時人,擅金石傳拓,鑒藏古舊專家,與張大千交善,玉綱齋為其在琉璃廠內的齋號,清末民初,玉綱齋一直經營古墨,乃琉璃廠之最。夏壽田,字耕夫,號午詒,光緒二十四年(戊戌科)中進士第八名,殿試榜眼及第,歷任翰林院編修、學部圖書館總篡。工書法,文才出眾。青白玉琢就,玉質油潤光澤,質沉壓手。印章正方形,圓雕瑞獸一只,半臥于印章之上,眉目炯炯,身軀健壯,工匠刀工細膩,以極其深厚的圓雕功力表現瑞獸渾厚端莊的一面,十分到位。獸身鱗爪均用陰線描繪,氣派非凡。獸尾鬃毛工整流暢,挑毛絲毫不亂,造型生動頗具古意。整件印章取材奢侈,圓雕精湛,實屬難得。此印印文表明其應為一方城隍印。城隍信仰歷史頗久,宋代時各地基本皆修容有城隍廟。自元代起,朝廷還為城隍頒發封號,此佑圣王即應屬此類。城隍印一般模仿官印刻成,頗受百姓崇拜,凡地方上有疾疫災害發生,或祭厲等,都須請用此印。明清時期將中間穿孔的圓柱形、方柱形或三棱柱形小玉器稱勒子、勒或玏,多用作佩飾或墜飾。玉勒子起源于文化期的玉管飾,一般中間有通天孔。漢代玉勒子又發展出辟邪禳災的作用。此玉勒子九顆為一串,皮色各異,沁色自然,方圓各中規矩。撫之圓滑,光氣內斂。間以金環、紫檀珠環相隔,玉質細糯透亮,金玉輝映,煞是動人。此件拍品取材精巧,圓雕側臥童子,上下穿孔。玉質溫潤,雕工嫻熟,打磨細膩,留皮呈色古樸。此擺件為童子戲鵝造型,童子自古即為備受歡迎的玉雕題材,童子戲鵝形象宋元已出現,至明清時即成為十分流行的吉祥形象。多寶串集青玉、黃玉、白玉等多種材質為一掛,博采眾長,造型涉及法輪、瑞獸、玉環,小巧可愛。玉飾質地肥潤,色澤古樸,工藝講究獨具一格。在先秦以來的玉文化的影響下,以玉作佩飾逐漸成為士人風尚,尤其將各式古玉精雕巧琢,作成小獸、璧、環等小佩飾,頗為常見。至宋元時,慕古之風盛行,集古玉巧件用作串飾,佩掛于身側,是頗具文人風雅的做法。此套多寶串即屬此類,串上集八枚精巧雅致的古玉件,不僅玉質溫潤可人,雕琢精巧細膩的同時亦不失古樸韻味,為多寶串中尤其精美可愛者, 實是佩掛把玩之妙品。編磬為古代樂器一種,乾隆時期用于重要典禮中演奏。古樂分十二律,陰陽各六,南呂為其一也。南呂中聲十二律制:古代律制,用三分損益法將一個八度分為十二個不完全相等的半音。十二律陰陽各六,暗合十二月之時,各律從低到高依次為:黃鐘,大呂,太簇,夾鐘,姑洗,仲呂,蕤賓,林鐘,夷則,南呂,無射,應鐘。此件南呂玉磬碧玉描金雙龍戲珠,為一組樂器之一,有明確乾隆年款,應為配套宮廷樂器之一,彌足珍貴。同類可參《故宮玉器圖典》188頁。此件花插精選一段南紅,雕成仿青銅觚狀,掏膛規整。觚體上覆出廓龍鳳、祥云、海水江崖。觚,先秦為酒器,明清宮廷各種質地的觚形器,均用作插花、陳設或者供器。花插侈口外撇,腹微鼓,腹徑小于口徑,脛向外微撇。一俏色白龍,攀附觚頸,身姿矯健,器腹旁,有丹鳳佇足,優雅挺拔。鳳立于江崖之上,周圍海水翻涌,自器底而起,水波根根分明,崖石奇巧怪譎。刀法復寓巧于拙,刀工簡練,俊朗蒼秀,選材精美,將南紅之潤美與巧妙雕飾結合,天工巧做。底座鎪雕一龍回首,四周升起祥云,與器底海水江崖接洽,相得益彰。此物為翡翠制扳指,質地透亮潤澤,其色似碧、白兩色暈墨,觀之青翠可愛。扳指作圓筒形制,造型簡潔明快,一口磨圓,一口略內傾,以方便佩戴。扳指古稱韘,原為游牧狩獵引弓勾弦的實用器,后逐漸變為佩飾。入清以后,扳指更是風行于宮廷貴族之間,顯貴皆日日佩戴以象征身份地位。其原料亦隨之變得豐富多樣。乾隆年間,西南地區安定,產自緬甸、云南一代的翡翠得以大量進入中國,優質翡翠遂被制成各式扳指,備受貴族喜愛。白玉鑿就,玉質溫潤,通體淺浮雕仙桃、蝙蝠紋飾,寓意『福壽』,畫面一角鐫『朗吟閣』堂名款,據考其位于圓明園,建成于康熙時期,是康熙皇帝贈與胤禛的讀書、居住之所。雍正皇帝對此居所感情匪淺,以『朗吟閣』做瓷器、玉器之款,此件白玉扳指盒或為宮廷御用之物。玉硯取材奢侈,隨形巧雕而成。上方尖圓,取白玉巧雕云龍紋,龍探首云間,足踩祥云,須發翩然,紋飾俏色,走勢巧絕,極見功力。硯背面陰刻『天籟閣』篆書印。天籟閣是明末清初著名收藏家項墨林的書齋號。項墨林(1525—1590),原名項元汴,字子京,號墨林,浙江嘉興人。為明代著名收藏家、鑒賞家,藏品多歸藏于故宮博物院和各大博物館。項元汴曾獲一古琴,上刻『天籟』兩字,故將其儲藏之所取名『天籟閣』,并鐫有天籟閣、項墨林等印,凡其收藏多鈐此印,此件玉硯雖不同于絹本、紙本藏品,但其款識與『天籟閣』朱文印風格一致,應為項氏所藏,殊為珍貴。 1929 辟邪是我國古代傳說中的一種通靈神獸。《山海經》中記載:『辟邪之獸,來自海東神獸,能知人之忠佞,不直者,觸而啖殺之。』又《小爾雅·廣言》記:『辟,除也。』顧名思義,望藉助其法力,驅走邪穢,破除不祥。因此辟邪在中國古代一直被認為是驅邪鎮宅的神獸,是久盛不衰的藝術作品題材。此件玉辟邪為白玉圓雕而成,昂首屈肢,羽翼飄揚,背部起脊,線條結構刻畫生動恰到好處,尾部留金黃皮殼,為整件作品平添古雅氣韻。瑪瑙是玉髓類礦物的一種,硬度高,開鑿難度大。《徐霞客游記》記載,『瑪瑙山上多危崖,藤樹倒罨,鑿崖迸石,則瑪瑙嵌其中焉。』可見自古以來中國人對瑪瑙都情有獨鐘,明清時期的皇宮內苑更是多有陳設。此器為天然瑪瑙整挖而成,黑、黃、乳白色自然紋理嵌繞其間,點線交疊,渾然天成。杯身光素,無雕飾,敞口收腹,圈足矮平。此件瑪瑙杯打磨細膩,掏膛規整,拋光均勻,包漿甚佳,底心砣刻『雍正年制』四字篆書款,章法得當,字口清晰。堪具宮廷用器品級。

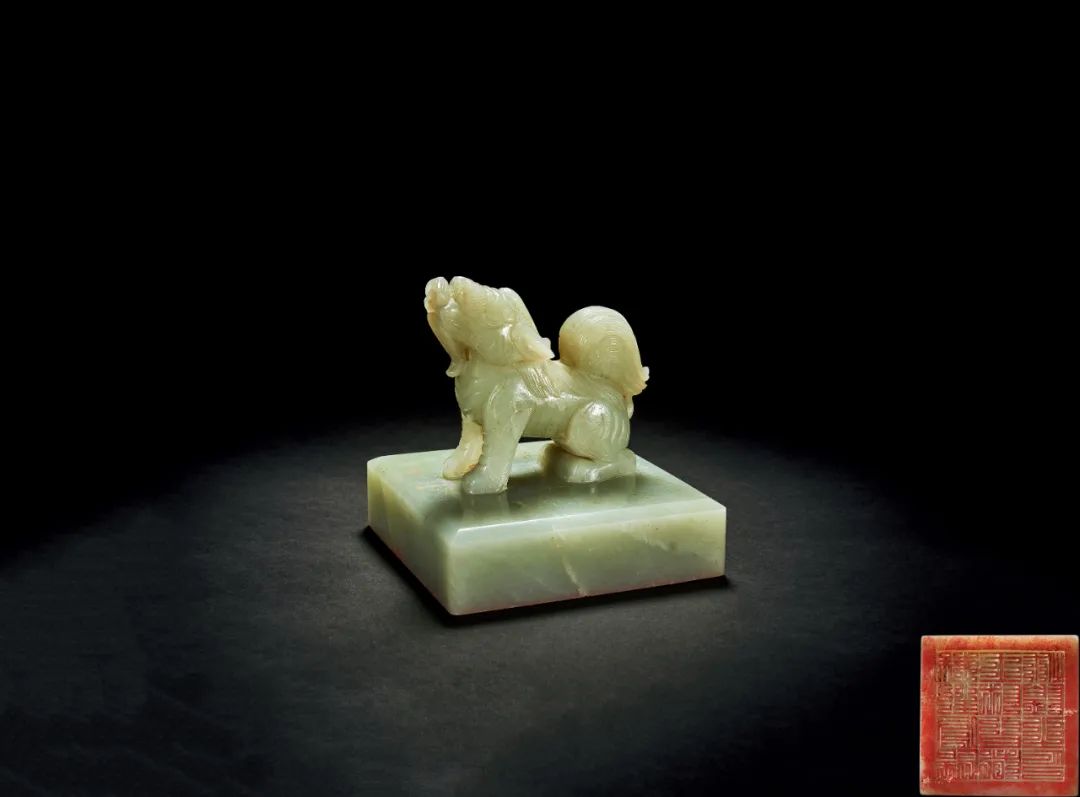

1929 辟邪是我國古代傳說中的一種通靈神獸。《山海經》中記載:『辟邪之獸,來自海東神獸,能知人之忠佞,不直者,觸而啖殺之。』又《小爾雅·廣言》記:『辟,除也。』顧名思義,望藉助其法力,驅走邪穢,破除不祥。因此辟邪在中國古代一直被認為是驅邪鎮宅的神獸,是久盛不衰的藝術作品題材。此件玉辟邪為白玉圓雕而成,昂首屈肢,羽翼飄揚,背部起脊,線條結構刻畫生動恰到好處,尾部留金黃皮殼,為整件作品平添古雅氣韻。瑪瑙是玉髓類礦物的一種,硬度高,開鑿難度大。《徐霞客游記》記載,『瑪瑙山上多危崖,藤樹倒罨,鑿崖迸石,則瑪瑙嵌其中焉。』可見自古以來中國人對瑪瑙都情有獨鐘,明清時期的皇宮內苑更是多有陳設。此器為天然瑪瑙整挖而成,黑、黃、乳白色自然紋理嵌繞其間,點線交疊,渾然天成。杯身光素,無雕飾,敞口收腹,圈足矮平。此件瑪瑙杯打磨細膩,掏膛規整,拋光均勻,包漿甚佳,底心砣刻『雍正年制』四字篆書款,章法得當,字口清晰。堪具宮廷用器品級。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

963

963 964

964

1929

1929

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號