集體的聲音,中國當代藝術成熟的象征——張曉剛《血緣:大家庭12號》

日期:2021-05-14 15:56:02 來源:永樂拍賣

拍賣

>集體的聲音,中國當代藝術成熟的象征——張曉剛《血緣:大家庭12號》

永樂2021春拍中有數件影響了中國當代藝術史的作品,例如張曉剛《血緣:大家庭12號》、周春芽“桃花”“太湖石”“綠狗”系列、毛旭輝《紅色人體》等。這些作品引起了四位學者的一些關注:程昕東國際當代藝術空間創始人程昕東老師;中央美術學院美術館館長張子康老師;中國美術館研究員柳淳風老師;二十世紀藝術史的學者呂澎老師,四位老師在5月13日就“思潮——從張曉剛、周春芽、毛旭輝破譯前進中的中國藝術”主題進行了生動精彩的討論,深度還原藝術史現場,同時也豐富了永樂2021春拍的美術史價值觀,也使永樂更有信心去承載藝術推動的職責。

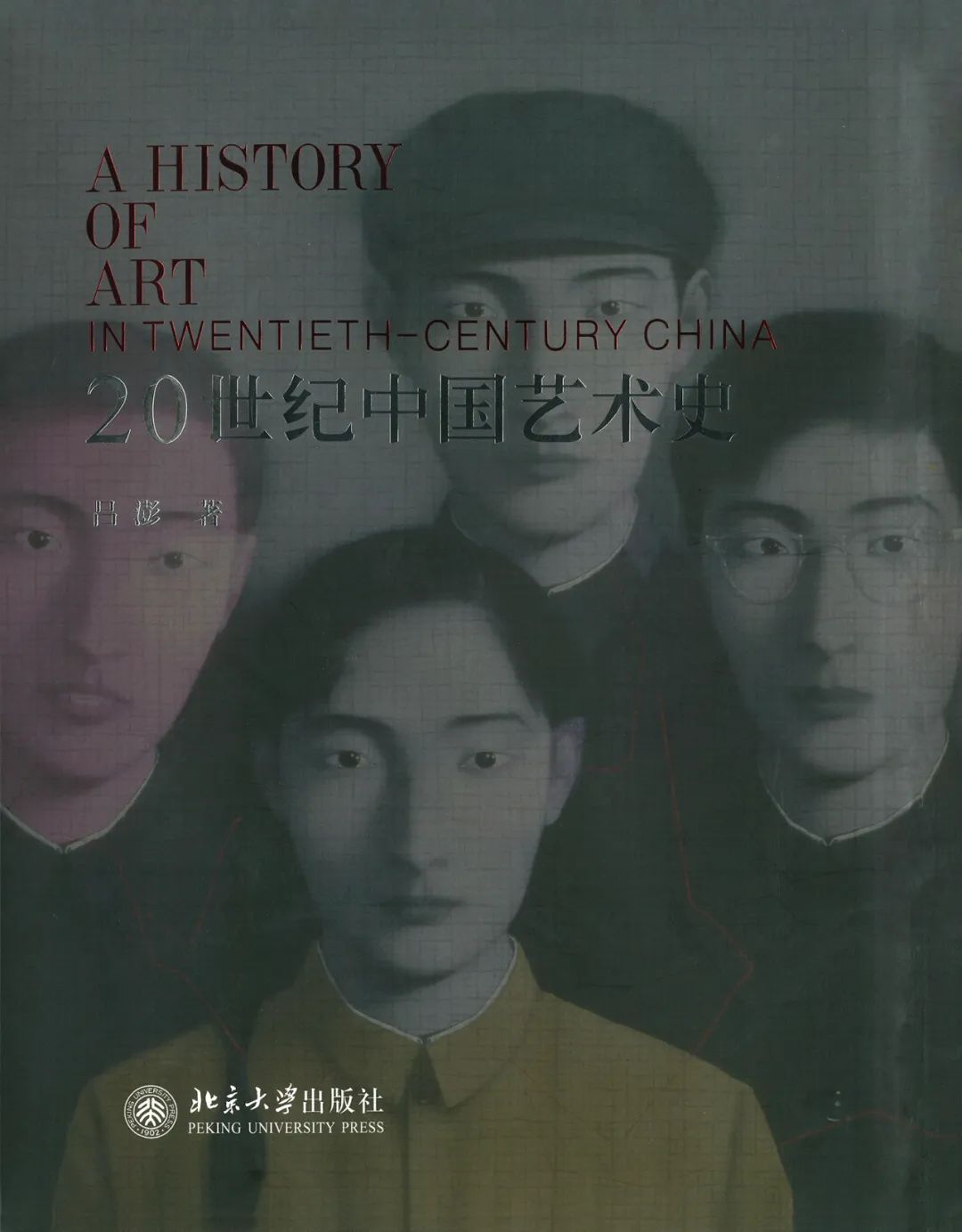

我選擇《血緣:大家庭12號》作為封面的原因是:這件95年的作品既是藝術家成熟的象征,也是當代藝術成熟的象征,也是20世紀某種意義的中國藝術能夠立得住的象征。

——呂澎

思潮——從張曉剛、周春芽、毛旭輝破譯前進中的中國藝術”學術專題現場

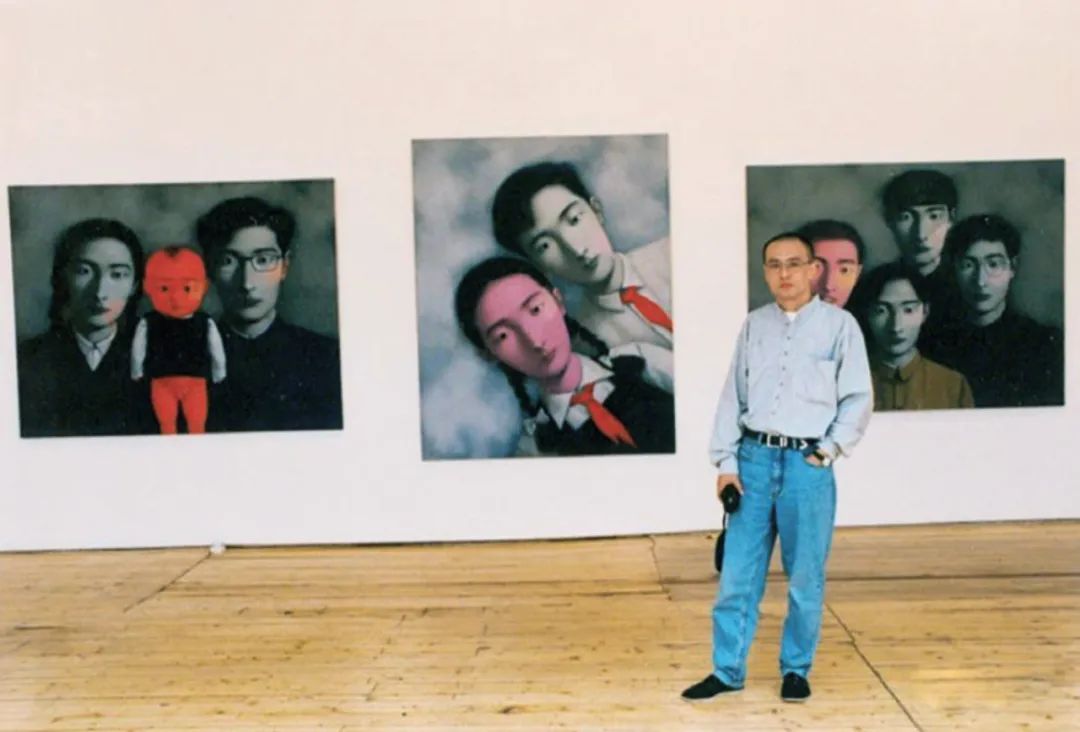

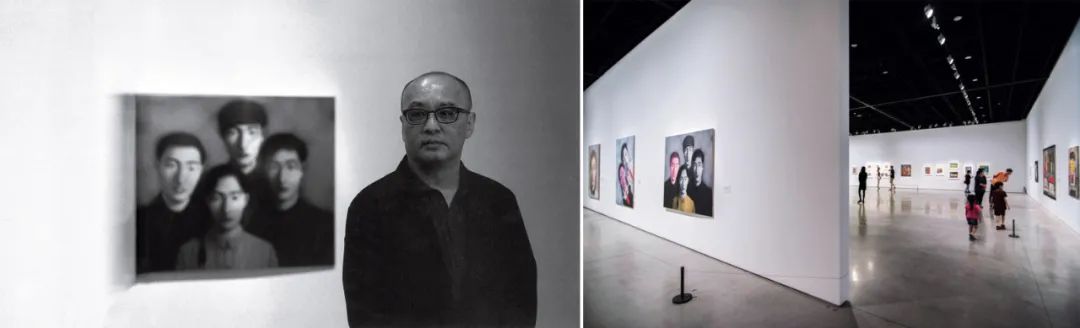

簽名:張曉剛 Zhang Xiaogang 19951.《中國當代繪畫》,The Fruitmarket Gallery, 1996年,P312.《中國當代15位藝術家》,Funda??o Oriente, 1997年,P103.《血緣:大家庭》,中央美術學院畫廊,1997年,P224.《圖像就是力量:王廣義、張曉剛和方力鈞的藝術》,湖南美術出版社,2002年,P785.《時代的臍帶:張曉剛繪畫1989-2004》,漢雅軒畫廊和Galerie Enrico Navarra聯合出版,2004年,P856.《20世紀中國藝術史》,北京大學出版社,2006年,封面及P9287.《張曉剛 作品、文獻與研究 1981-2014》,四川美術出版社,2016年,P386-388、952,圖版1681.中國!:Zeitgenossische Malerei,,波恩美術館,德國,1996年2.追昔——中國當代繪畫展,The Fruitmarket Gallery,愛丁堡,英國,1996年追昔——中國當代繪畫展,The Fruitmarket Gallery,1996 年,展覽現場3.中國當代15位藝術家展覽,Museu Funda??o Oriente,里斯本,葡萄牙,1997年4.中國油畫肖像藝術百年展,中國美術館,北京,1997年5.血緣:大家庭,中央美術學院畫廊,北京, 1997年6.圖像就是力量:王廣義、張曉剛和方力鈞的藝術,何香凝美術館,深圳,2002年7.時代的臍帶:張曉剛繪畫1989-2004,漢雅軒畫廊,香港,2004年張曉剛在韓國大邱美術館個人回顧展上和作品合影(左)

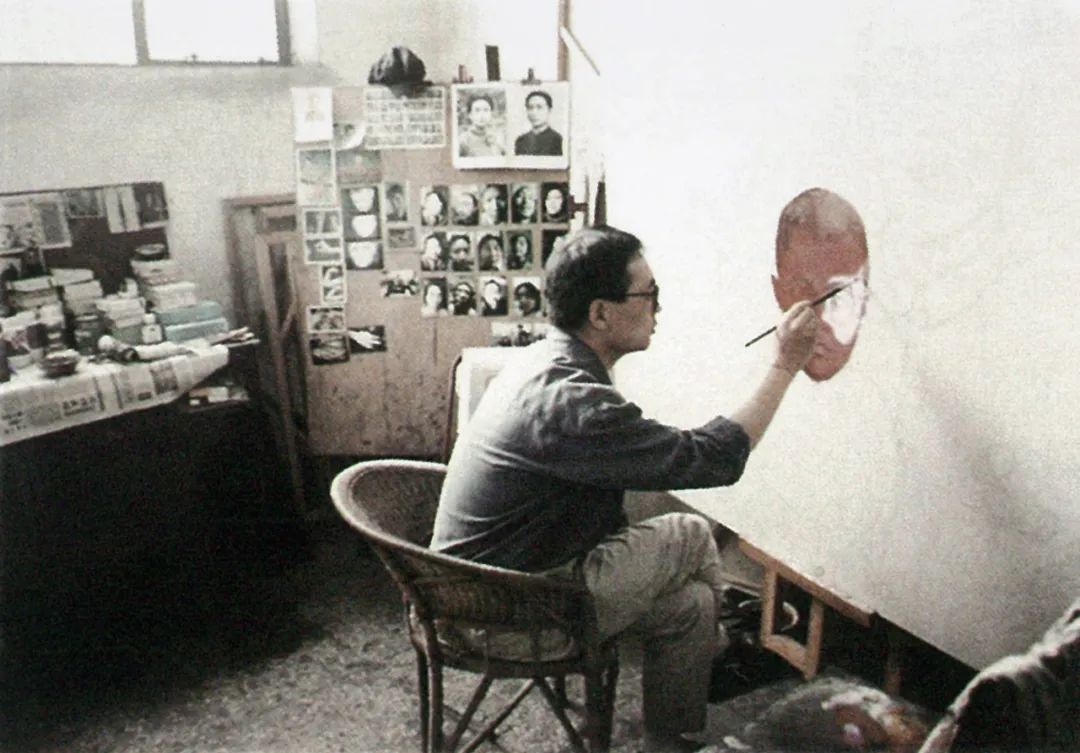

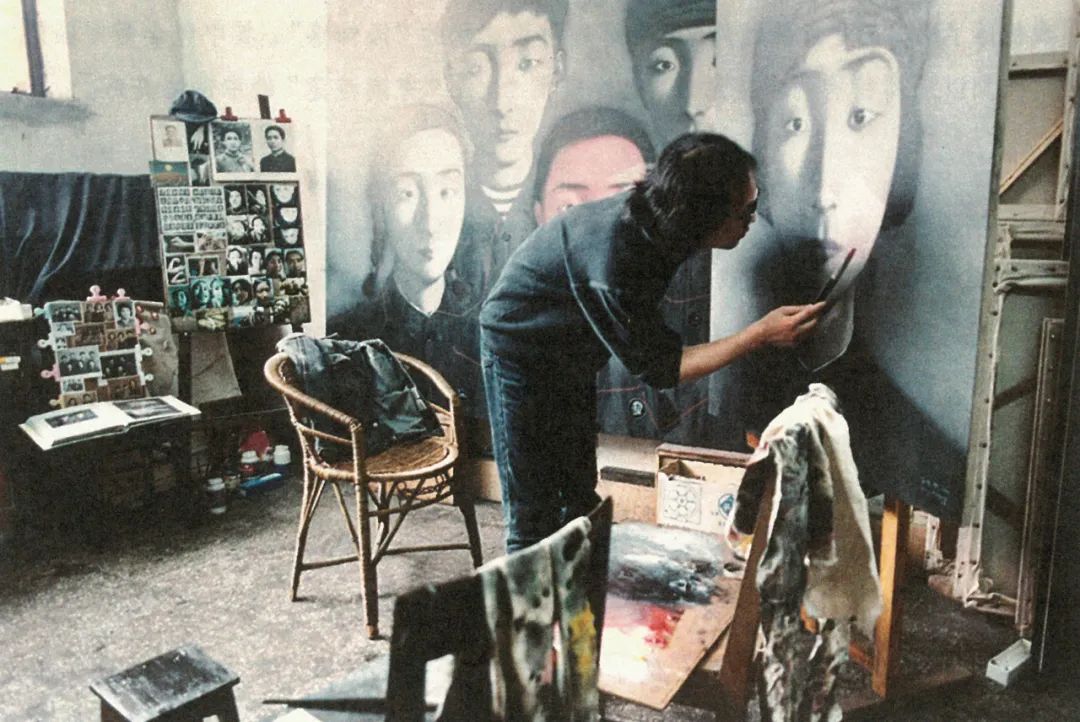

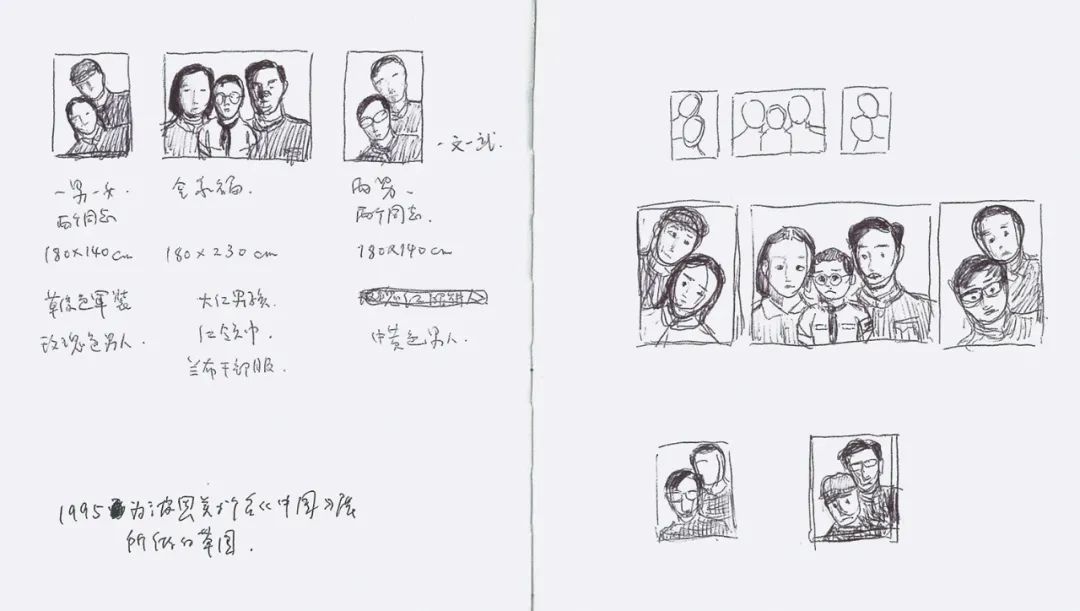

張曉剛回憶,大邱美術館,2014 年,展覽現場(右)9.春萃 \ 極至 藝術展,永樂藝術空間,北京,2021年我更關心的是個人記憶。我相信大范圍的記憶是由小范圍記憶所積累而成的,這也是我選擇從家庭的角度充入手的原因。家庭是小范圍記憶的基本單位,但它們包含了整個民族及其人民的集體記憶。在中國當代藝術的發展過程中,八十年代成為了一個重要的轉折點。無論是“85新潮:的執意反叛,還是“89現代藝術大戰”的“不再回頭”,中國當代藝術開始直面這一問題:“我們應走向何種藝術敘述?”藝術家必須思考其所試圖闡述的“對象”,需以何種形式、何種思考、何種結合來展現個人對藝術、對社會乃至世界的看法。因而,當我們進入九十年代時,藝術家們開始逐漸交出自己的答卷。批評家冷林曾直白地指出九十年代的現狀:“藝術家開始紛紛放棄在現實中對理想模式的追求,無奈地以自我拯救和自我證明的方式從一種建設現代化國家與社會大文化的概念轉向了自我存在方式的感知描繪。”從王廣義等政治波普藝術家使用飽含意識形態的視覺符號以求“反諷”現實,到“新生代”藝術家們開始關注日常生活的“慵懶”姿態和心理特質,再到所謂的“玩世現實主義”。中國當代藝術迎來了深刻的變革與思想的碰撞。但張曉剛,卻選擇了走向“內省”,成為了這一社會劇烈轉向之下的視覺典型。在許多人看來,張曉剛的氣質與卡夫卡有著相似之處:私密性是他們共同關注的話題。相對于對社會議題的反映,他們更多選擇表達內心的感受,表述方式傾向于日記型的自我凸顯。但張曉剛是將其時代的現狀與癥候內化為自身的感知經驗,再借由作品釋放而出。其作品中所包含的內在靈魂和自我身份的塑造從根本而言也是對于時代的描繪。1993 年,張曉剛與朋友們參加九十年代的中國美術:中國經驗展覽,縱觀張曉剛的創作之路,無論是早期《暴雨將臨》等“草原組畫”作品中所反映的人與自然之間既欲征服又欲吸引的矛盾關系,還是1984年起創作的“幽靈”系列對于死亡命題之下,人類心中充滿恐懼、孤寂與痛苦的超現實主義描繪;抑或是1986年至1988年《遺夢集》和《生生息息之愛》等作品轉向以符號化的方式呈現出安逸的家庭生活,又還是九十年代初突然又回歸至凝重的不安,再到1993年,一次回成都老家探親偶然在家中發現泛黃的老照片迅速將張曉剛拉入到富于“情感”的時間隧道中去,繼而創造出其最具標志性,也是最為成熟的“血緣-大家庭”系列。這種種的一切藝術經歷,對于張曉剛來說,他始終在永不停歇地奔向“自我”。

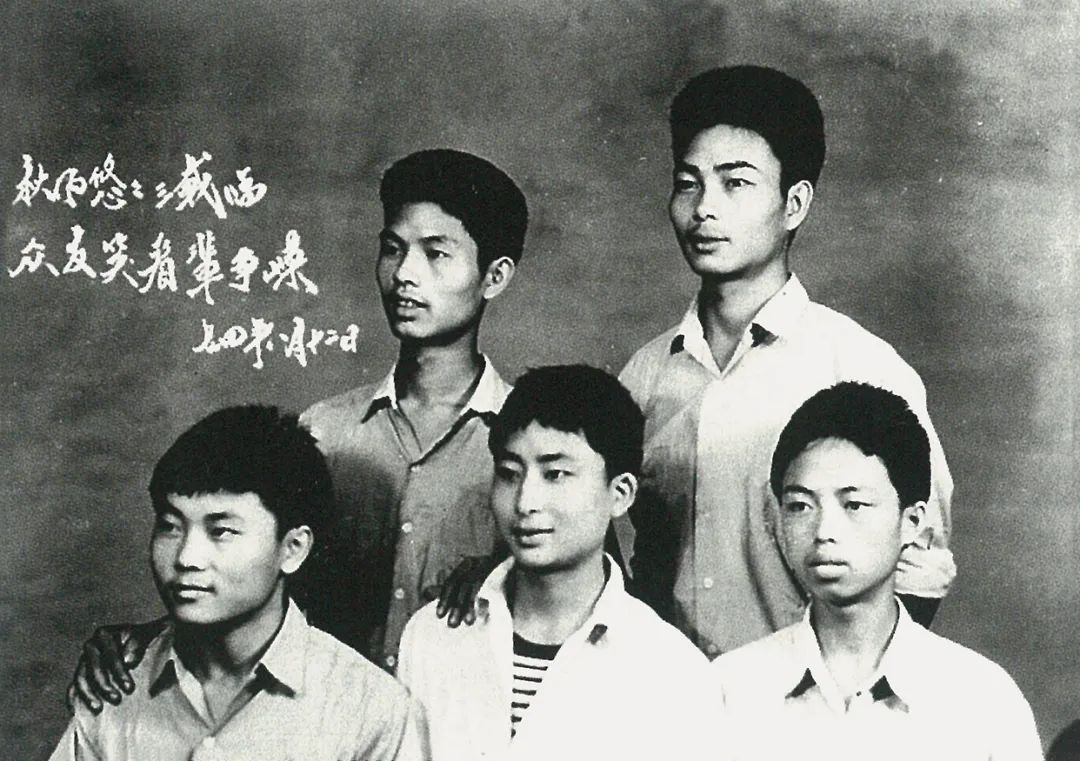

“血緣-大家庭”系列早已成為了中國當代藝術史上最重要也最具時代感的作品之一。該系列捕捉了中國近代歷史中未可言說的創傷,以及一代中國人的回憶和集體意識。“大家庭”系列從創作初始,便立刻吸引了國內外藝術界的目光,不僅是張曉剛的藝術名片,更是中國當代藝術發展中不可磨滅的作品。1994年開始,該系列開始參加西方各類重要的國際大展,其中包含圣保羅雙年展、威尼斯雙年展等。1994 年 張曉剛確立對“血緣——大家庭”系列的基本構思而回到這一系列的最初起點是1992年,張曉剛幸運地獲得了三個月歐洲訪學的機會,他選擇來到德國卡塞爾大學,開始探尋、感受歐洲藝術中所蘊含的深刻美學。“從歐洲回來之后,我就一直在嘗試尋找一個將我和中國當代藝術相溝通的橋梁——而這種連接過程有一定要和我自己的生活相關。”1995 年 張曉剛在重慶四川美術學院美術教育系教室張曉剛的苦苦尋覓在回國后偶然發現的傳統家庭照中得到了報酬。這一人物姿態生硬、表情淡漠的老舊照片引發了張曉剛的思考:“我看到了描繪個人和集體矛盾的方法。從那個時候,我才真正開始畫畫。我可以運用文化大革命表達國家和人民之間的復雜關系。中國就像是個家庭,一個大家族。人們互相依靠,也發生沖突。這是我想關注的問題,然后逐漸地,它和文化大革命的聯系越來越弱,轉為關注人們的心理狀況。”他開始借由視覺來展現集體與個人身份之間的沖突,幾代人的過去在其筆下以一種既冷漠又溫情、既平靜又沖突的方式展現而出。香港佳士得 2020 年 12 月 02 日 Lot.0119 成交價:HKD 98,035,000五六十年代以來,中國社會的視覺脈絡中全家福和證件照顯然占據了重要的圖像位置。在其“血緣-大家庭”系列中,張曉剛選擇模仿了文革時期的家庭合照模式,即一家人,或者是同學們、朋友們,或坐或立高低錯落,目光直視鏡頭,表情莊嚴且慎重,著裝整齊甚至是統一,大多是因為在那個時代可供人們選擇的服飾與發型并不多。他們基本上都是以半身像出現。各類具備時代與身份標識的物品,如中山裝、紅領巾等的出現,使觀者被迅速拉入那一時代。香港蘇富比 2014 年 04 月 05 日 Lot.0145 成交價:HKD 94,200,000這些統一且標準的人物群像顯示了近代中國社會中的家庭力量。與西方家庭更為開放的家庭關系不同,中國文化中家庭的粘著性顯然非同一般。如此強烈且緊密的家庭關系孕育了模式化的集體主義,個性被逐漸消磨、隱藏于集體之后。本該屬于私密化的符號卻不斷地被標準化、意識形態化。人們在血緣關系的鏈接中,主動或被動地進入親情、社會、文化等種種場域之中,逐漸形成了難以擺脫的“集體”情結。而面對中國近代社會中的集體主義,張曉剛選擇以平滑、柔和的筆觸與造型來展現其中的人物。這類藝術形式實際上是來源于中國普通民眾的審美意識,與清末民初所流行的月份牌年畫有著同樣的趣味。其源頭來自于清代以來西學東漸影響之下所產生的工藝油畫風格。為了迎合大眾的審美需求,這一風格淡化了無論是文人繪畫還是西方油畫都強烈推崇的表現性,轉向了更為寫實、更具模式化的通俗美學。此類被譽為“更光、更乾凈”的藝術喜好也逐漸普及了建國之后的農民藝術,審美趣味和政治取向的價值合流使其成為了這一時期的“正統”。張曉剛之所以選擇此類藝術表達,顯然也是在營造畫面歷史感之余,也使其具備對特定意識形態的反思。而僅是呆板且平滑的人物表情還不夠,中性的灰色調使人物與畫面達到了整體統一的模式化感受,使“血緣-大家庭”系列成為中國式縮影的人群。在這一以家庭為鏈接單位的國家背景之下,中國人飽受滄桑,艱苦而又努力地生活,無論面對何種困境,卻又依舊平靜且安寧地生活。香港蘇富比 2011 年 04 月 04 日 Lot.0926 成交價:HKD 56,660,000

《血緣:大家庭12號》作為張曉剛繪畫中的經典之作,可謂是擁有赫赫戰績。細數國際展覽,自1996年開始,它一方面參與了德國、英國、葡萄牙等各項中國當代藝術的大展,如于愛丁堡《追昔——中國當代繪畫展》和里斯本的《中國當代15位藝術家展覽》,另一方面也不斷作為張曉剛個展中的重要作品在中國美術館、中央美術學院美術館和何香凝美術館等重要的國內美術館展出。從藝術史來看,呂澎于2006年出版的《二十世紀中國藝術史》選擇了以這幅作品作為封面。這恰恰表明,無論是在國內外藝術界,還是于藝術史界,《血緣:大家庭12號》都是被他們所承認的中國當代藝術中極為重要的里程碑作品。這張作品是張曉剛少見的表現四位成年人家庭的大型繪畫。不同于以往對于父母子女等直系血緣家庭的描繪,藝術家在此處轉向了更具復雜、廣闊的家庭關系,集體與個人在此處既交融又獨立。畫中人物身著標準的套裝,姿態端正且標準。他們挺直且細長的鼻梁,濃密的柳葉眉,略微菱形的長臉,單薄的眼皮,黑溜溜的眼珠,一切極度相似的細節展現了人物之間緊密的關系。但年齡刻畫上的模糊卻又為這一畫作蒙上了疑惑的面紗。他們究竟是兄弟姐妹關系,還是同事、同學、戰友的關系?面部的相似更像是從屬于集體主義的模式化,而這一集體主義則被歸納于近代中國以來所宣傳的“革命大家庭”。如此“特殊”的臉龐可以是你,是我,是他,是每一個在時代之下生活的人們。借助特殊的集體語境,人物成為了一個個相似的符號。它告訴我們:集體主義只能擁有一張面孔。不僅僅是人物的刻畫,張曉剛在色彩和構圖中同樣延續了他一慣以來克制而又冷靜的風格。從色彩到記憶再到時間,通幅畫面的冷色調使人物始終處于記憶和時間的陰影之下。構圖上對傳統老照片全家福的模仿更不斷地提醒觀者時代性的存在。張曉剛仿佛在持續地告訴我們,沒有人可以擺脫時代環境的影響,即便畫中只是些不知名的人物,即便畫家選擇以真實地手法刻畫形象,但時代卻充斥在畫面的角角落落,永遠無法逃離。張曉剛就此營造出了一個似真而幻的時代場景。但值得關注的是,即便在這一真實與虛幻交織的畫面之下,這幅肖像畫作也是張曉剛的個人獨白,還是集體記憶和想象的產物。集體的組成單位是個人,張曉剛并沒有放棄在集體中表達個人的內心思考與情感標志。在藝術家作品中常常出現的光影色斑和紅色線條或許便是他所挑選的個人標識。伴隨著畫作中從右側傾瀉而來的光線,不規則的大片光斑散落在人物的右臉頰,每張畫作中曲折而又獨特的紅色線條仿佛象征著血緣關系的連接。二者的結合似乎暗示了個人心中依舊存在著區別于他人的隱私和思想。結合張曉剛后期對《大家庭》系列的刻畫,個人性始終附著其中,微小、壓抑但從不熄滅。“我更關心的是個人記憶。我相信大范圍的記憶是由小范圍記憶所積累而成的,這也是我選擇從家庭的角度充入手的原因。家庭是小范圍記憶的基本單位,但它們包含了整個民族及其人民的集體記憶。”正如張曉剛所說,在“家庭”這一集體性的概念之下,他將對意識形態和流行文化的反思具化為個人在家庭之中的歷史經歷、在時代之下的生活狀態。模糊不清的界限反而給予觀者更多的思考空間:伴隨著畫面中藝術家的內省,他也在邀請你進入對個人、對集體的思考與發問。

1995年以來,“血緣:大家庭”系列作品先后參加了國內外諸多重要的展覽,包括威尼斯雙年展、圣保羅雙年展等。事實證明,在西方人眼中,“血緣一大家庭”無疑更具有“中國”的典范意義,因為它涵括了中國歷史、政治、社會、文化等多個層面,甚至還有人將其引申至計劃生育政策。對于張曉剛而言,“血緣:大家庭”主要源自他歐洲之旅期間的自我反省,即如何使創作回到個體的經驗世界和日常生活中,在這個過程中,常常觸動他記憶神經的老照片“全家福”成了創作的主要母本。然而,在某種意義上,出乎他意料的是,“血緣-大家庭”牽動的不只是國人的記憶神經,也為一直對中國充滿好奇的西方人提供了一個視覺角度和進路,或許是因為這種刻板的、集的、無神的凝視原本就不在他們的經驗世界中。但不管怎么說,在西方人眼中,它還是一個中國符號,一個中國歷史的象征物。如果說《血緣一大家庭2號》原本就是一個家庭合影的“再現”的話,那么《血緣-大家庭12號》中,家庭的信息變得更加模糊,我們可以說畫中四個人之間是兄妹姐弟關系,也可以說是同事、同學或戰友關系,它取消了所有關于身份的標志,只是抽象為一種絕對“平等的同志關系。而所謂的“革命大家庭”實際就是這樣一種集體無意識的反映。顯然,畫中最左邊的是張曉剛的自畫像,所以,這也是他對自我歷史和個體記憶的一次心理重返和視覺反思。然而,我們也不能忽視藝術家自身的另外一些微妙經驗。20世紀80年代中期,由于飲酒過度,他一度生病住院。這段經歷改變了他對繪畫和生命的理解。出院后,他的畫面中頻繁出現被其稱為“幽靈”的物象。然而,在“血緣-大家庭”系列中,雖然沒有了這些明確的符號和象征,但是對人物的塑造本身還是帶有這種痕跡。面部的病態,加之畫面灰冷的基調,都似乎對此有所暗示。張曉剛曾多次提及,在創作“血緣:大家庭”系列時他是如何實驗炭精畫法,意在形成一種具有古代中國畫意味的暈染效果和虛實關系。但實際自80年代以來,他的作品一直都有一種人文的情懷和氣質。有意思的是,在90年代那樣一個“潑痞”“玩世”盛行的消費時代,這樣種情緒又似乎稍顯矯情和不合時宜,其間在知識分子圈也曾出現關于人文精神的反思和爭論,某種意義上張曉剛是以藝術或視覺的方式回應了這一思潮。不過,有一點是肯定的,他和所謂的玩世現實主義樣,都是一種個體實踐。換句話說,即使是對消費文化和“玩世”社會的檢討,他也是以個體的方式進入的。

凡注明 “卓克藝術網” 字樣的視頻、圖片或文字內容均屬于本網站專稿,如需轉載圖片請保留“卓克藝術網”水印,轉載文字內容請注明來源卓克藝術網,否則本網站將依據《信息網絡傳播權保護條例》維護網絡知識產權。

掃描二維碼

手機瀏覽本頁

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號