保羅·西涅克,畫家,法國新印象主義成員之一,21歲時與修拉結(jié)交,從事點彩派繪畫創(chuàng)作。西涅克作品的色彩獨具特色,采用了純色原色分割并置的方法,通過觀者的視覺系統(tǒng)的加工進行融合,產(chǎn)生了相較于印象派之前的繪畫更強烈、更明亮的色彩效果。

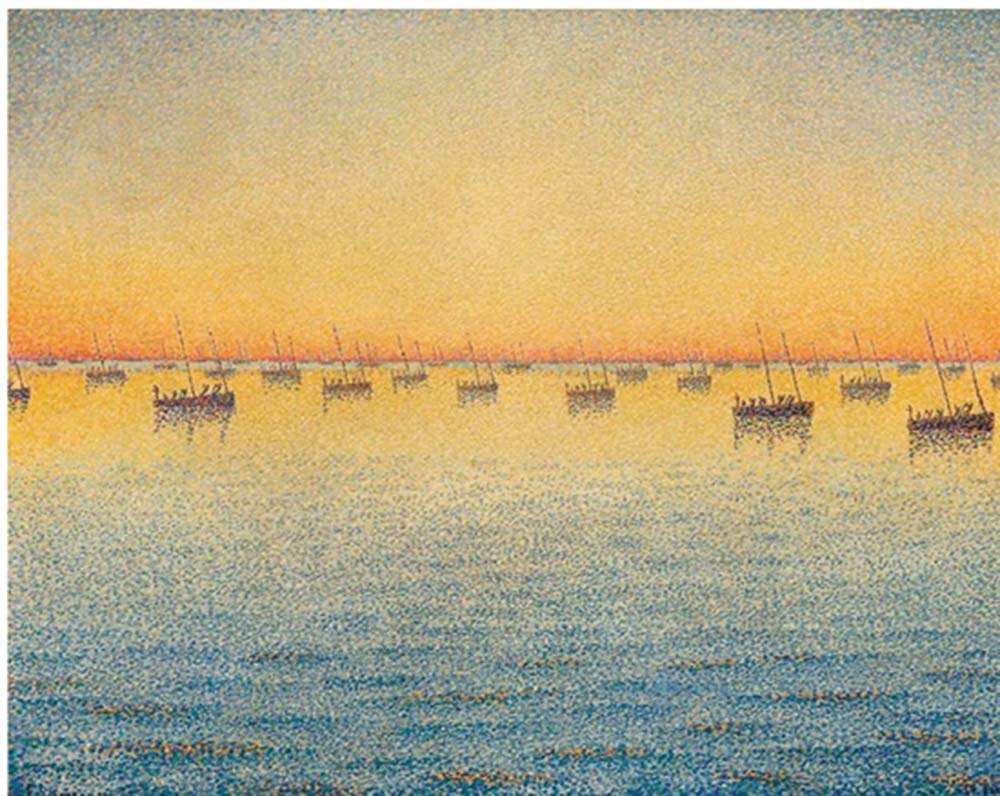

捕沙丁魚(1891)

西涅克的色彩運用加法混合原理,使純色的反射光通過混合以增加亮度,避免了古典調(diào)色技法因使用顏料混合而降低光亮的弊病。點彩派竭力避免顏料的減法混合,通過并置純色而生成中間色。

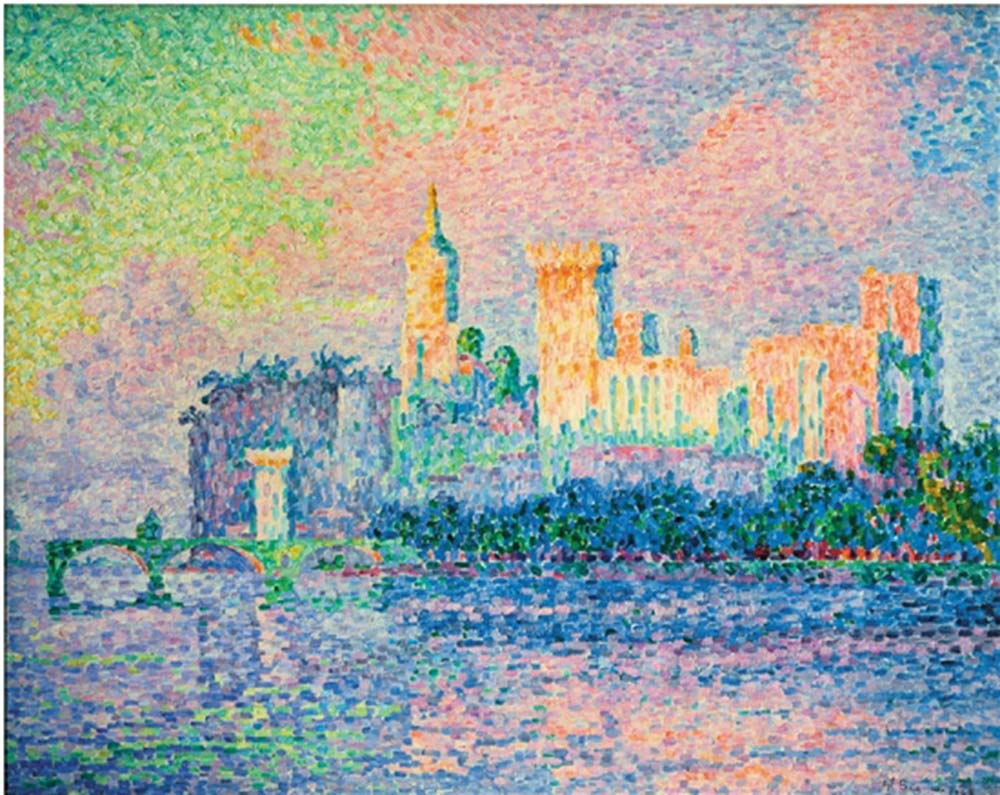

西涅克在遵循點彩派的色彩混合原理的基礎上,根據(jù)不同的效果呈現(xiàn)的需要,靈活地采用了不同的色彩并置方法。在表現(xiàn)明亮的、高純度的色光效果時,多使用同類色與鄰近色的并置,而在表現(xiàn)中間色的混合時,則使用互補色與對比色的并置。他對同類色的并置運用完美地體現(xiàn)在《Paul_Signac_Palais_des_Papes_Avignon》中。在這幅畫中,醒目且叛逆的顏色充斥著整幅畫面,鮮亮的黃綠色、夢幻般的紫紅色、火熱的橙紅色通過細小純色點的加法融合,產(chǎn)生了熒光屏的效果,極具沖擊力。

色彩是光影作用的結(jié)果,這一點無論是古典繪畫,還是印象主義都是認同的。西涅克對色彩的運用同樣包含對光影的研究,從他的作品中可以看出,他學習過浪漫主義大師德拉克洛瓦對光影色彩的運用。德拉克洛瓦曾在日記中記載了他對海面景色的研究。他發(fā)現(xiàn)“因為太陽在我后面,所以向我漾來的水波呈黃色,而面向地平面的那一面水波則反射著天空的色彩”。這一點與西涅克的作品《Setting-Sun》(1891)略有相近。盡管西涅克這幅作品所描繪的是略微正對夕陽的海面,但也體現(xiàn)了與德拉克洛瓦相似的觀察。更進一步的是,西涅克增加了陽光透射水波所產(chǎn)生的高純度橙黃色,顯示了對色彩規(guī)律更深的理解。

教皇宮殿,阿維尼翁(1900)

值得一提的是,色彩的互補關系是由德拉克洛瓦首次提出并在作品中探索的。他不僅運用色彩的對比規(guī)律創(chuàng)作出符合視覺規(guī)律的和諧形象,還善于借助對比色突出重點形象,表現(xiàn)情感效果。西涅克將這種做法運用在自己的繪畫中,從他1895年的作品《Red-Buoy》中,可以看到畫面前景中海水醇厚的藍色與水上漂浮物艷麗厚重的紅色所形成的對比、水波的藍色與反光高純度的橙色,以及遠景中藍色的天空與橘紅色的屋頂形成的夢境似的反差。在這幅畫中,西涅克不再局限于用新印象派的色彩規(guī)律構(gòu)建客觀景象,而是將之用于情感的抒發(fā)。

盡管新印象主義的基本色彩理念是純色的并置,但是西涅克并不完全排斥之前繪畫奉行的“調(diào)色板”上的中間色。在他于1883年完成的作品《Port_en_Bessin 》中,西涅克使用了長條狀的筆觸,并且沒有刻意地分割色彩,不僅大量使用了顏料直接混合而產(chǎn)生的中間色,而且可見筆觸與筆觸間的混合。從這一點上看,這幅作品還沒有徹底地革新批判之前的繪畫理論。

西涅克的筆觸變化豐富,不僅有點狀、長條狀,還有面狀。點有圓點、長點、小方點。筆觸的顏料有厚有薄,行筆有快有慢。從作品中看,西涅克將點彩法作為繪畫表現(xiàn)的手段,而不是目的。他不排斥其他手段的運用,例如大色塊的平涂,畫布底色的襯托。在《Boulevard_de_Clichy》(1886)中,西涅克描繪了一幅街道雪景。厚薄不均的白色系顏料涂覆在未做底子的畫布上,產(chǎn)生了透明度的變化,而畫布的經(jīng)緯線使筆觸產(chǎn)生了不規(guī)則的變化,呈現(xiàn)出寫意性的雪景效果。屋頂、路燈罩、門檐上厚厚的積雪直接使用厚顏料平涂堆疊,不局限于點彩,顯示了筆觸的豐富性。

對于筆觸是否應該存在,西涅克有自己的看法。他認為,筆觸只是表達思想的手法之一,古典主義大師對于筆觸的竭力規(guī)避并不能使作品更加貼近自然。換言之,筆觸是可以且應該存在的。他的作品中某些筆觸的運用可以在其他畫家的作品中找到相似之處,例如《Paul_Signac_Palais_des_Papes_Avignon》使用了多個小點的排列,暗示云彩的卷曲涌動。這與后印象主義畫家梵高的《星空》完美契合。

總的來說,新印象主義大師西涅克的作品是色彩分割理論、色彩運用、筆觸運用的完美統(tǒng)一,更不乏情感表現(xiàn),從中可見對前人的繼承、對后人的影響。(劉緣)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號