本次佳士得香港中國近現代及當代書畫拍場將呈獻數幅創作于1940年代的大師作品,包含了傳統文化重鎮之北平,至戰時群英匯聚的西南之地,細數張大千、齊白石、傅抱石、徐悲鴻以及黃君璧等藝術家們精彩創作的發展、轉變與成熟。

《仿畢宏霧鎖重關圖》是畫家盛年時期仿古青綠山水工筆人物的重要作品。本幅作于絹上,尺幅宏大而用筆精細,反映了張大千出入傳統、上下求索的雄強魄力。

佳士得中國書畫部專家楊慶康講解本次佳士得香港中國近現代及當代書畫拍賣即將呈獻的張大千《仿畢宏霧鎖重關圖》

根據題識,本幅所臨畢宏原本應為大千戰前客居北平時所得,此時期大千苦心收集唐宋名跡,力求上追古人。此作乃無款之作,畫上有疑宋徽宗題 “筆力剛勁,非唐以后所有”。抗戰軍興,大千1941年入敦煌研習臨摹,發覺與唐人筆法相同,遂審定為唐朝畫家畢宏真跡。畢宏,天寶年間官御史,樹石奇古,擅名于代,杜甫詩句、張彥遠《歷代名畫記》及《宣和畫譜》均有提及,唯所遺作品寥寥無幾。

大千1943年居成都集成《大風堂書畫錄》,畢宏此作赫然首位,為壓卷之作,可見此作在大風堂收藏中的重要地位。畢宏原本《霧鎖重關圖》現藏美國大都會博物館,館藏記載為張大千1972年饋贈,可惜由于版權所限,大都會博物館藏畢宏原本圖片未能于本篇公開,相關內容可參閱館方網站。值得注意的是,該館亦藏有陳洪綬款之同構圖作品,原為Mrand Mrs Earl Morse舊藏,唯館方中文數據中認定為傳陳洪綬寫,值得進一步比較研究。

大風堂書畫錄

此次呈現的大千本,尺幅與大都會畢宏原本相差無幾,構圖幾乎完全遵循原作的章法布局。作品取直幅構圖,重在突出山巒迭翠之聳立姿態。全幅高遠深遠具備,意境豐富,正應和唐宋山水強調情節性和可讀性的時代特征。

《仿畢宏霧鎖重關圖》(局部)

畫底描繪紅衣高士佇立回首,似在等候落在后面的白衣書童。

《仿畢宏霧鎖重關圖》(局部)

幾株樹木聳立而上,直入云端,中間為重重霧氣所攔腰遮斷,正是霧鎖重關之意。

《仿畢宏霧鎖重關圖》(局部)

樹梢越過云端繼續向上挺立,遠處則是綿延群山。

本幅于1941年開始創作,至翌年始成,可見大千精心之意。完成后大千鄭重寄上翼之二哥,并有相當自信認為畫技已有長足進步。“翼之” 即蕭藩(1890-1948),字翼之,四川內江人,大千的童年好友,后來加入鹽號及錢莊,1939年后大千在四川的書畫展覽及銷售均有賴簫翼之負責管理,因此二人關系親密,大千口中常稱其 “蕭二哥”。

從左至右:張大千、高嶺梅、楊孝慈及蕭翼之同游四川青城山(梅云堂提供)

此作至少1952年或以前由 “靜翁” 入藏,然靜翁不知何許人也。后轉入葉淺予珍藏,葉淺予在回憶文章中提到此作乃六十年代初于北京琉璃廠覓得。1999年此作于佳士得首次面世,如今20年后重現,展卷如新,如此種種,盡顯長物當有情。

張大千的藝術生涯中,前半段著力學習古人,其中必然不能忽略元代大畫家趙孟頫。據1944年《大風堂書畫錄》可知,張大千彼時已收藏數幅趙孟頫作品,對其書法、人物、駿馬都有臨習,其中又以人物為重。據題識,本幅乃1941年春臨摹趙孟頫《秋江行吟圖》,可惜原本已不可考。

作品中書法與柳葉寫法正是張大千走入1940年代轉型期的典型風格,行筆細膩柔美;然高士風貌,不論開臉、衣紋、賦色,均已具備盛年時期的特色,須發描繪工細,衣紋流暢,頭巾和鞋履賦色濃重;高士雍容自信,刻畫立體,配以溪流水草,畫面深度十足。雖推測此時大千應剛剛抵達敦煌,但人物畫風貌卻儼然一變,走向成熟,顯示了張大千卓越的學習領會天賦。本作為認識和研究張大千1940年代人物畫的轉型與成熟應有重要意義。

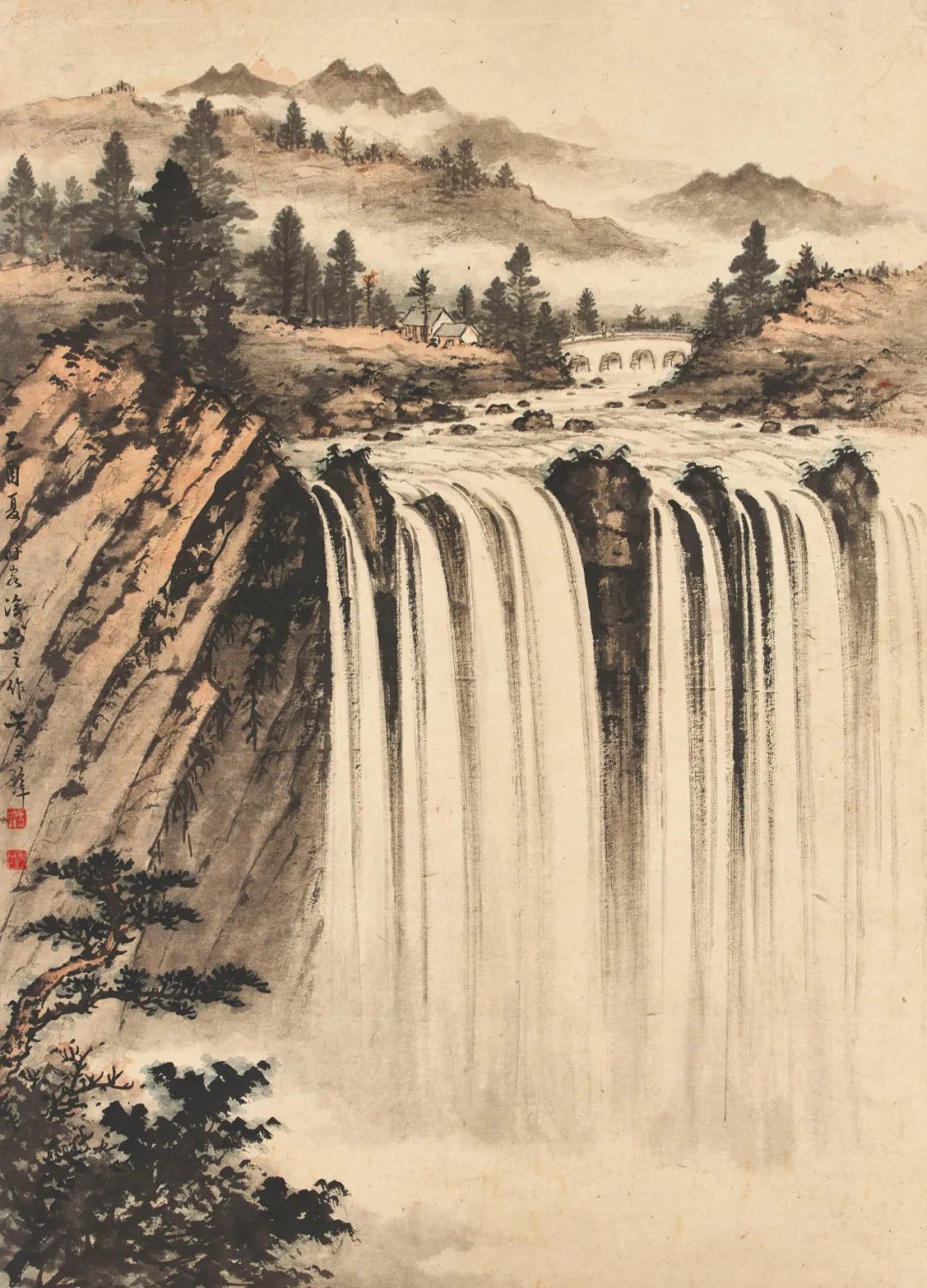

大千的山水,在1920及30年代主要受到黃山畫派的畫家,尤其是石濤的影響,其后擴及石溪,上溯王蒙。到了1940年代,尤其是經過敦煌洗禮,并且著力入藏宋元及以上古畫后,逐漸轉向以董巨法描繪南方山水。

本幅《巨然晴峰圖》即是效法巨然的青綠山水佳作。此畫以董巨特色的長披麻皴為主,層迭而上,再以苔點點出山脊走向,然后以石青石綠及赭石等礦物顏料層層皴染,表現出南方山水特有的渾厚華姿的效果。作品在構圖上保持了1940年代盛期山水所特有的奇絕險峻,近中遠景分明,搭配以漁舟小艇、小橋茅舍,可觀可游,正應和唐宋山水強調情節性和可讀性的時代特征。畫面色調以青綠為主,再搭配赭石描繪的遠山及近處的樹葉,冷暖色調交相配置,使得全幅具有強烈的裝飾感。

大千仿古青綠工筆山水在1946至1947年間達到創作的頂峰,不論數量還是質量都最為顯著,一來大千經過敦煌的訓練,對礦物顏料的使用更加得心應手,二來戰后生活相對穩定,大千于此時期大量入藏唐宋巨跡,并勤奮臨摹學習,在成都、上海等地接連舉辦展覽,此一類型的青綠山水最受觀眾歡迎。1949年后,大千體力、目力均不及以往,此類工筆山水逐漸減少,以致成為絕唱,更顯本幅《巨然晴峰圖》之珍貴。

來源:

香港佳士得,中國近現代畫,2009年5月25日,編號766

展覽:

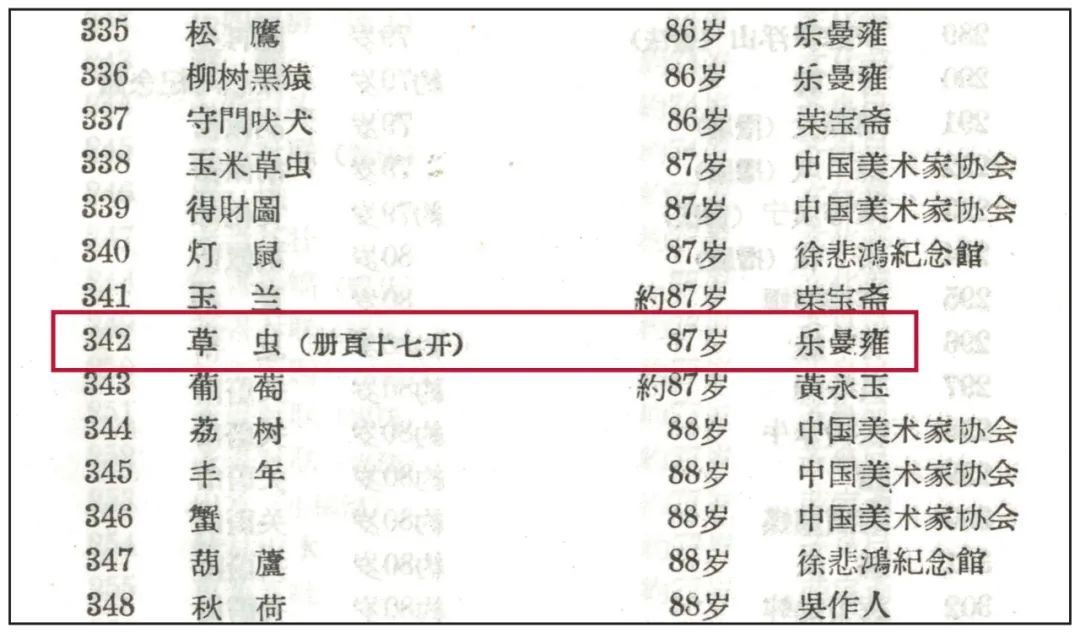

北京,蘇聯展覽館 (現北京展覽館) 文化館,“齊白石遺作展覽會”, 1958年1月1日-20日,展覽編號第342

出版:

《齊白石遺作展覽會紀念冊》,人民美術出版社,北京,1957年12月,全冊頁著錄于第36頁,展覽編號342(《燈蛾》);

《齊白石作品集》第一集,人民美術出版社,北京,1963年,圖版146、150、162、169;

敬請左右滑動欣賞更多精彩內容

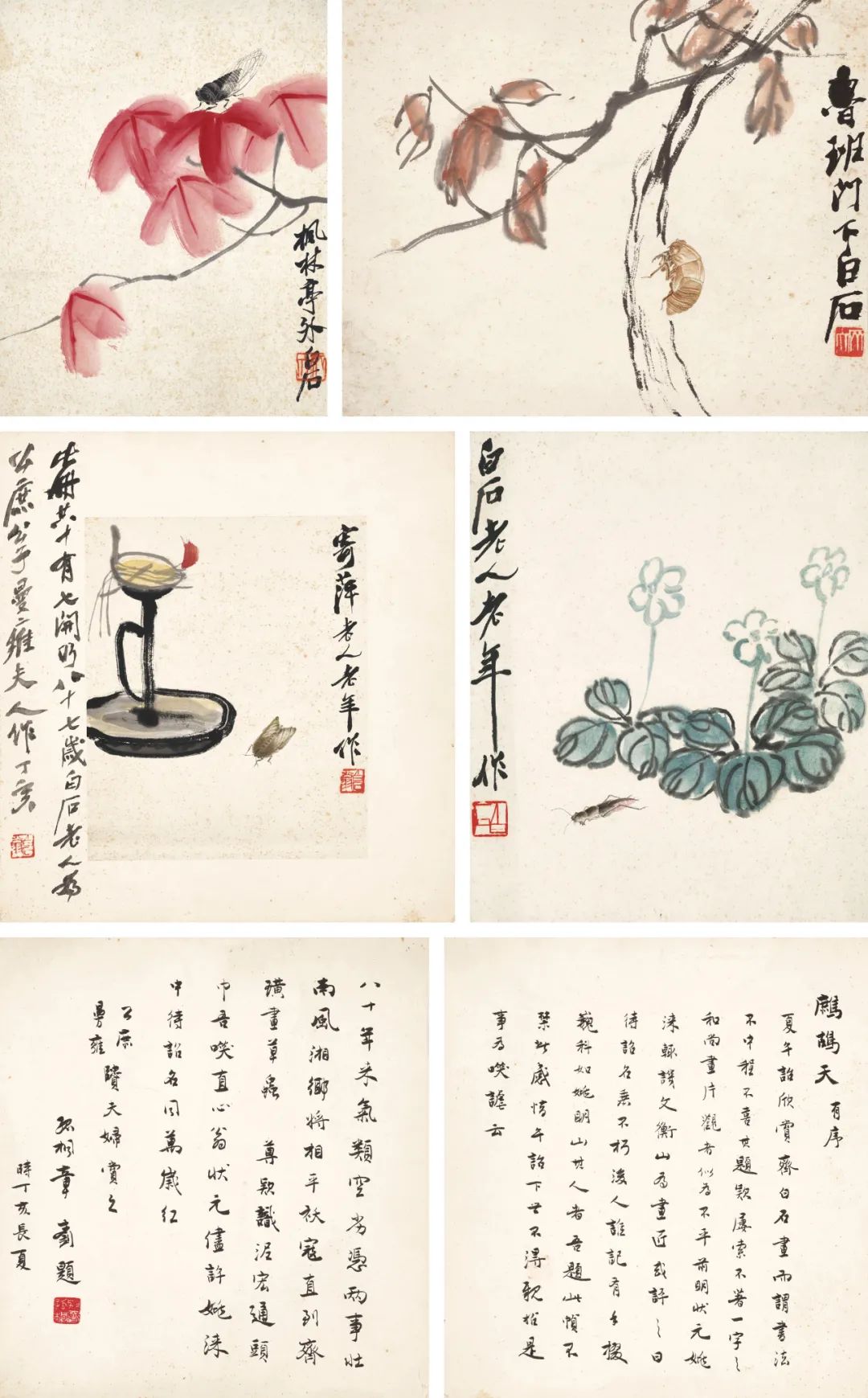

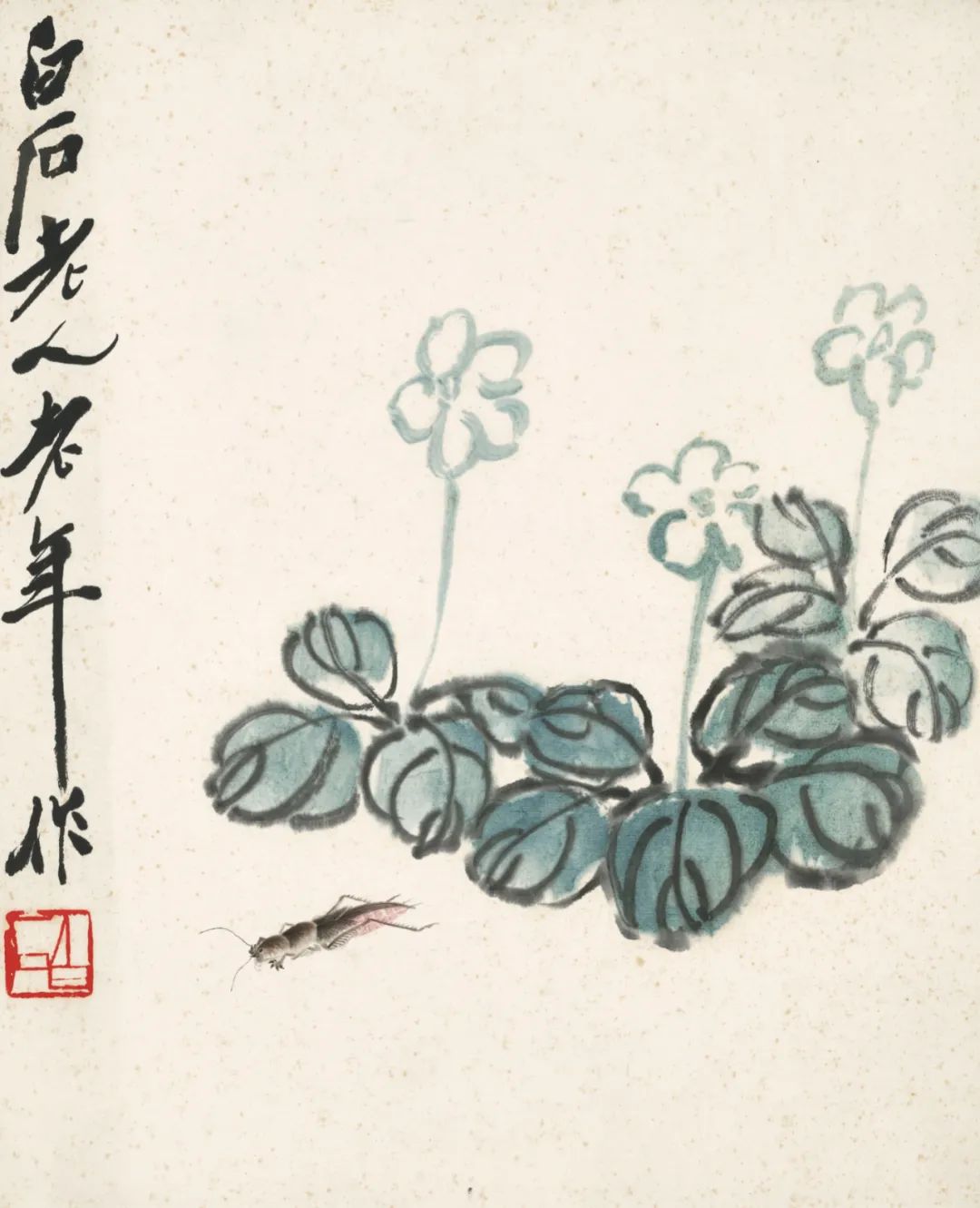

此四幀草蟲,分別為《蟬蛻秋葉》、《白花螻蛄》、《飛蛾油燈》和《紅葉秋蟬》,而當中蟬蛻和螻蛄更是白石老人作品中較少出現的題材,尤其珍貴;而四幀都是畫家獨創的工筆草蟲與大寫意并存的獨特風格。例如《紅葉秋蟬》中的秋蟬體態結構精準,尤其是須、翅、腳等部位。

蟬翼的結構是用極纖細之筆粘上濃墨用中鋒勾勒,每一筆都能看出粗細提按等用筆變化,最后再用薄薄淡墨渲染而成,透過蟬翼更可以看到腹、背部的細節。此類工蟲作品一般按照原大繪制,效法自然,形神俱似、活靈活現的草蟲配上瀟灑老辣的寫意花卉背景,兩種畫法產生強烈的對比,營造出工蟲聚焦而背景虛化的效果。在此冊中,草蟲從過去作為花卉畫的點綴成為作品的主角。

《齊白石遺作展覽會紀念冊》

冊頁原有十四開,齊白石于《燈蛾》一頁裱邊題贈夫婦二人。白石老人1957年秋仙去,中國文化部及美協于翌年元旦舉辦盛大展覽以作紀念;據展覽圖錄,共有公私收藏超過四百件作品參展,樂曼雍夫人提供包括此冊在內作品多件,涵蓋不同時期、題材,印證夫婦二人收藏之精。展覽出圖錄一冊,精選十數件作品刊登圖片,《飛蛾油燈》位列其中,亦是唯一一件工筆草蟲作品,可見其重要。

傅抱石早年專注美術史研究與教學,兼及治印,抗戰后隨中央大學遷居重慶,始將重心轉移到藝術創作上。不論是史學研究還是國畫創作,他對明末清初的大畫家石濤上人始終保持了極大興趣,除苦心編纂《石濤上人年譜》外,亦曾有一宏偉計劃,將石濤研究成果形象化,“把石濤的一生……寫成一部史畫,來紀念這傷心磊落的藝人。” 雖計劃未能完全實現,但傅抱石深刻受到石濤的人生際遇、詩詞畫論及藝術創作的影響,可謂是畫家跨越時空、心靈相通的知己。

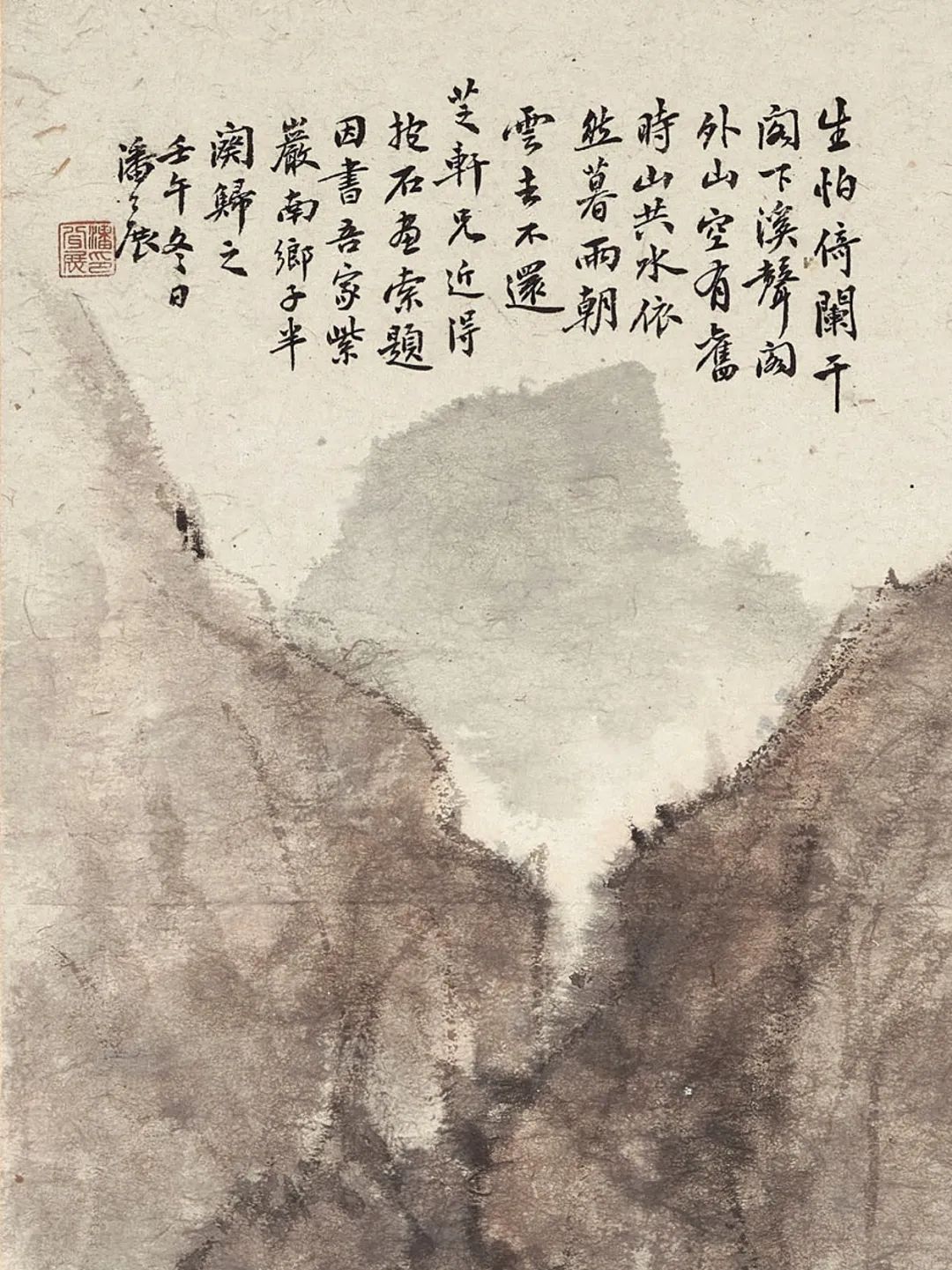

此幅傅抱石《擬石濤詩意山水》并無紀年,但根據畫上潘公展1942年題跋,并結合款識畫風及傅抱石創作生涯分期,當是1940年代初期不可多得的山水佳構。此時期傅抱石竭力探索,于早年傳統風格中脫胎換骨,正是風格求變、求新的關鍵時期。

《擬石濤詩意山水》 (局部)

本幅即是顯著受石濤影響的杰作。畫家以工致篆書題詩一聯,查證乃出自石濤題畫詩一首,全詩如下:

十里湖山擁翠鈿,

去來漁艇蕩輕煙。

夕陽雨過云拖綠,

盡日攤書養性情。

《擬石濤詩意山水》 (局部)

題詩原作乃冊頁中一開,見于1930年中華書局印行之珂羅版畫冊《石濤和尚山水集》。傅氏自少年時就開始研究石濤,相信很大機會看過此畫冊。不同于石濤原作局限于冊頁盈尺之間,傅抱石將畫意放到近乎四尺長幅。

畫面上三分之二全寫背景山巒,層層迭迭,綴以樹木溪流,郁郁蔥蔥,氤氳叆叇,正是夕陽雨過之意境。全幅重點放在畫面下三分之一,寫高士于湖畔亭閣中讀書,雖手拂書卷,但轉身望向湖心,原來有舟駛來,應是好友來訪,正應和 “盡日攤書養性情” 中 “攤” 字所傳達的愜意閑適。畫面充實優美,充滿趣味,頗似世外桃源之景。湖山、漁艇、夕陽、雨過、攤書,幾乎詩上的細節在畫上都有體現,真可謂詩畫相通。

《石濤和尚山水集》珂羅版畫冊,中華書局,1930年印行

敬請左右滑動欣賞更多精彩內容

除此以外,此作畫法亦相當特別,極富新意。圖中除山體輪廓、嶺上樹木略見筆之外,其余部分幾乎沒有任何勾勒,純用烘染之法,以水墨配合赭石顏料染出明暗遠近和體積,整體的效果不似后期以散鋒創制的 “抱石皴” 的典型寫法,而這正是1940年代初期山水的一大特點,并在多幅名作中有所體現,如1941年之名作《云臺山圖》。圖中山體和樹干大筆縱橫,人物、樹葉則細筆勾勒,可謂粗中有細,耐人揣摩尋味。

敬請左右滑動欣賞更多精彩內容

《擬石濤詩意山水》 (局部)

本作由潘公展1942年再題,交待乃 “芝軒兄近得”。潘公展(1895-1975),浙江吳興人,曾任國民政府軍事委員會參事等職。1939年赴重慶,任國民黨中央宣傳部副部長兼《中央日報》主筆,活躍于政界及藝文界。而 “芝軒” 者,或為民國報業和商界人士唐芝軒,畢業于復旦大學,曾在報館工作,后進入上海香港工商銀行任職,在多種報紙和雜志上發表各類文章,頗有家學,雅好收藏文玩字畫。本作后流入歐洲,至今日方重現公眾視野,對研究1940年代初傅抱石轉型成熟期的藝術發展應有相當裨益。

103 x 53.2 cm.

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號