陸賢能(陸沉),筆名九屾,山西省人民政府文史館員。中國美術家協會、中國工藝美術學會、中國流行色協會、中國工筆畫學會會員、山西省名人聯合會常務理事。太原理工大學藝術學院教授。1938年12月28日出生于四川省瀘州市合江縣鳳鳴鄉,小學、中學得美術老師甘嶽、劉天仁教導。1960年高中畢業考入四川美術學院,從二年級起,任四川美院校刊《日日紅》副主編。學業深受李有行教授影響。1964年川美畢業分配,志愿來到山西省輕工業學院(太原理工大學藝術學院前身)教色彩寫生40年,研究傳授“李有行體系”,并運用于中國畫創作。其創新成果被中央美院博導、中國著名策展人、王春辰先生命名為“構型山水”、“墨彩寫意”、“大筆叢林”三大部分,在中國美術館展出(2018.09.04-17),并撰長文“墨彩萬鈞·陸沉的水墨藝術”刊登于《美術》(2018.11)“美術家”專欄。同時期《中國美術報》也作為“專題”發表(2018.09.17第28期)。

墨彩萬鈞——陸沉的水墨藝術

王春辰

當代的中國畫藝術或水墨繪畫的發展,經歷了百年余的演進和變革,今天需要用回溯的方法來對之展開歷史意義的研究,以一種藝術歷史發展的脈絡與譜系來進行研究,這樣,我們才可以清晰地認識那些為之奮斗苦畫的當代藝術家的價值和意義。而陸沉(陸賢能)先生就需要這樣的坐標來認識與研究,需要在奔騰的歷史長河里駐步觀察和審視,事實上,這是我們對20世紀以來的藝術挑戰的整體回應和梳理。

一、世紀回望 匯聚墨彩

近代以來,對中國的繪畫(特別是指水墨繪畫)的批評主要來自兩個維度:一個是寫實造型,一個是現代色彩,因此有了徐悲鴻一輩人在歐洲留學奮力學習歐洲寫實造型繪畫,包括學習雕塑,如滑天友就是在法國巴黎美院研學習寫實雕塑,對此后的中國雕塑發展做出了時代貢獻。而對于色彩方面的回應,是林風眠等一批青年人,既取法現代繪畫的夸張、變形,更積極學習它們的色彩系統,將之應用在水墨繪畫的創作中,漸漸地改造中國水墨繪畫的色彩表現,使之愈加豐富。在去歐洲學習的年輕畫家群體中,還有一個人要特別要提到,這就是李有行(1905-1982)。他1926年畢業于國立北平藝專,后赴法國里昂美專留學,1929年畢業,獲畢業設計獎,隨后在巴黎維納絲綢公司任圖案設計師,兩年后回國,在上海美亞絲綢廠任圖案設計室主任。此后又受聘為國立北平藝專教授兼圖案系主任。抗戰時,隨校南遷,1940年在成都創辦四川省立藝術專科學校(四川美院前身),故又被稱為四川美院的創始人。當年與林風眠齊名,有“南林北李”之稱。李有行是中國工藝美術教育的先驅,1953年后在川美長期任教,將中國意象色彩與西方科學寫生色彩融于一體,結合藝術設計、分版套印要求創立了一套歸納寫生訓練的色彩教學方法,稱為“色彩歸納法”,在1982年全國八大美院舉行的杭州會議上,這套方法被命名為“李有行體系”,他一生創作水彩水粉作品3000余幅,被贊譽為“東方色彩大師”。他的色彩教學和色彩理論影響了很多藝術家和學生,其中包括陸沉先生。

陸沉先生1960年考入四川美院工藝系染織專業,受教于李有行先生,在色彩、設計、繪畫方面深受影響。陸沉1964年畢業后到山西輕工業學校(后更名為太原理工大學藝術學院)工作,就將這套“色彩歸納法”灌注在自己幾十年的教學、設計與創作中,并加以拓展深化。“李有行體系”是李有行取法歐洲并在設計行業從事實際工作而摸索出的一套方法,它的特點是與工業產業密切聯系,融合了藝術創作、文化、生產,在中國工藝美術和紡織業的影響很大。對于色彩在繪畫中的重要性,李有行則強調:“作畫要四到:意到、心到、手到、色到。意到是靜下來傾誠作畫,心到是取景布局反復比較,手到是結構與輪廓要層次清楚,色到是在色彩光線的變化中捉住一瞬時的觀察”。陸沉畢業分配到山西后,與同來的川美畢業生譚興渠、吳德文一起將川美的教學思想和體系帶了過來,在此后的五十多年的創建與發展過程中,尤其是陸沉主講色彩課,將這一源自歐洲的色彩體系發揚光大,深入到教學與創作中。

陸沉先生經過幾十年的實踐,將傳統的“五正色”體系的“青、赤、黃、白、黑”與當代色彩學理論結合,提出了“五墨十彩”論,成為他的墨彩藝術的基礎理論。“五墨十彩”指墨有五態:焦、濃、重、淡、滲,為“五墨”;色也有五態,即冷、暖、鮮、灰、變五性,如此共為十彩。其中的“滲”是生宣紙發墨發色的滲化形態,“變”包含著顏色互混之變、墨彩互混之變、色墨彩之變。這些變化又受到焦、濃、重、淡、滲的影響,再隨著千變萬化的筆法變化,形成龐大的色變體系。五墨十彩是有序而又富有機變的系統,對它嫻熟的掌握來自生宣紙和手筆的心手相應、隨機應變。由此可以看到,陸沉先生的色彩論與李有行一輩的藝術家取法歐洲、研習歐洲傳統形成的“李有行體系”有著血緣關系,而同時陸沉先生又綜合了中國的傳統畫論,豐富了這一體系,這也是川美的現代色彩教學研究在山西的發揚光大,這也是為什么山西成立了“李有行體系學術研究會”的原因,宗旨就是研究當代的色彩理論,與藝術創作、設計、生產聯系起來,既促進當代藝術的色彩研究,也促進當代設計與時尚產業的色彩學研究,特別是對于中國水墨繪畫的色彩研究更是需要與傳統與時代貫通起來進行。

基于這樣的色彩理論,陸沉除了色彩教學與研究外,還有意識地將自己的色彩理論融匯到中國水墨藝術創作中。他經過幾十年的探索、淬煉,到了晚年變法時開始著重地提出并強化他的“水墨重彩”繪畫。通過對陸沉的藝術實踐的整體觀察,我注意到他的創作的變化,是越來越趨向色彩入畫、墨與色匯合交融,越來越契合他的“五墨十彩”論,對“墨分五色”的再闡釋以及創作上的應用,以此形成了他晚年變化的風格和語言特質。正如易英教授所評論的:其“筆墨與色彩處于一種復雜的關系中,如果筆墨是常數的話,色彩則是運動中的變數。水墨是他知覺的對象,知覺包括經驗、記憶和印象,它作用于水墨會生成內在的意義,而不是對水墨簡單的疊加,也就是說它會生成新的圖式。”

我用“墨彩萬鈞”來指向陸沉的藝術創作,是意在提示他以一生的踐行來探索墨彩的藝術價值和實踐的可行性,這樣的繪畫語言體系的探索具有萬般的重要性。“墨彩萬鈞”其意不僅指向陸沉先生在色彩表現力上下功夫,也是強調了他對作品意境的追求,大筆落墨,勢如破竹,在構形山水的探索上也是靈動的線條充滿了動感,體現著當代的審美體驗,也是創新水墨繪畫的表現力所致。“墨彩萬鈞”既是陸沉的繪畫特點,也是他的藝術目標,既是現代繪畫審美的訴求,也是當代藝術的共同指向,以力度與深度來展露時代的心理癥候及其視覺呈現。

二、人杰地靈 如椽大筆

山西在美術史上藝術家、理論家輩出,如史稱水墨山水畫鼻祖的唐代王維是河東蒲州(今山西運城、祖籍山西祁縣)人, 撰寫了中國第一部美術史著作《歷代名畫記》的唐代張彥遠是臨猗人、五代在這里寫下了《筆法記》的荊浩久居太行山(一說是沁水人)、在宋代為《歷代名畫記》做續篇的《圖畫見聞志》作者郭若虛是太原人,享譽海內外的清代書畫名家傅山是太原人,在現代則有董壽平、楊力舟、王迎春等。三晉大地又是中國地上文物的大省,從云岡石窟佛教造像到永樂宮壁畫等等,都是中國美術史的瑰寶,對之研究、研習的后世學子、藝術家絡繹不絕,為今天的藝術源源不斷提供藝術的滋養。在山水藝術方面,三晉的名山大谷尤為當世的畫家所重,如綿延橫亙南北的太行山是當代很多畫家的寫生基地,常年盤桓在太行的深山峻嶺中,煉眼練手練心,尋找創作靈感和視覺母題,幾乎形成太行畫派。

在山西,以太行山為題材創作的畫家,同樣是數不勝數,而陸沉先生從川美畢業來到山西,工作生活了五十多年,已經將山西變成了自己的第二故鄉,那種對山川的熱愛是由衷地來自生命的深處。他自小出生、生活的地方就是蜀地山區,青山綠水,叢林蔥郁,從他受啟蒙學習畫畫開始,就滿心滋潤了對叢林、山水的喜歡,隨著在山西的幾十年生活,對那里的大自然的一樹一石皆有鐘愛,無論是用功甚勤的梅花、還是矢志不渝的山水,都已經化作了精神的寄托和崇高的無限神圣。

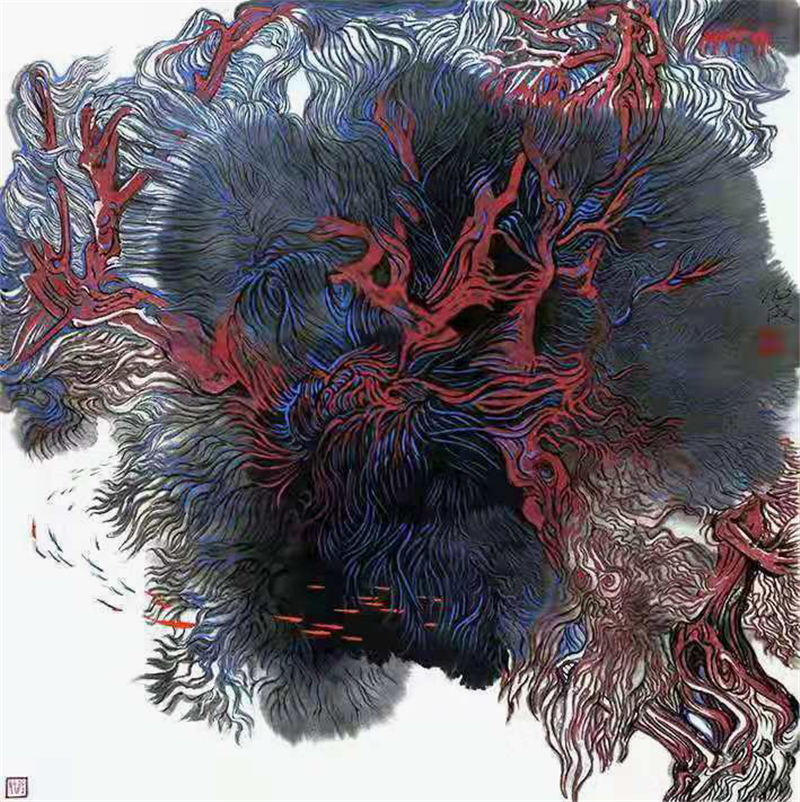

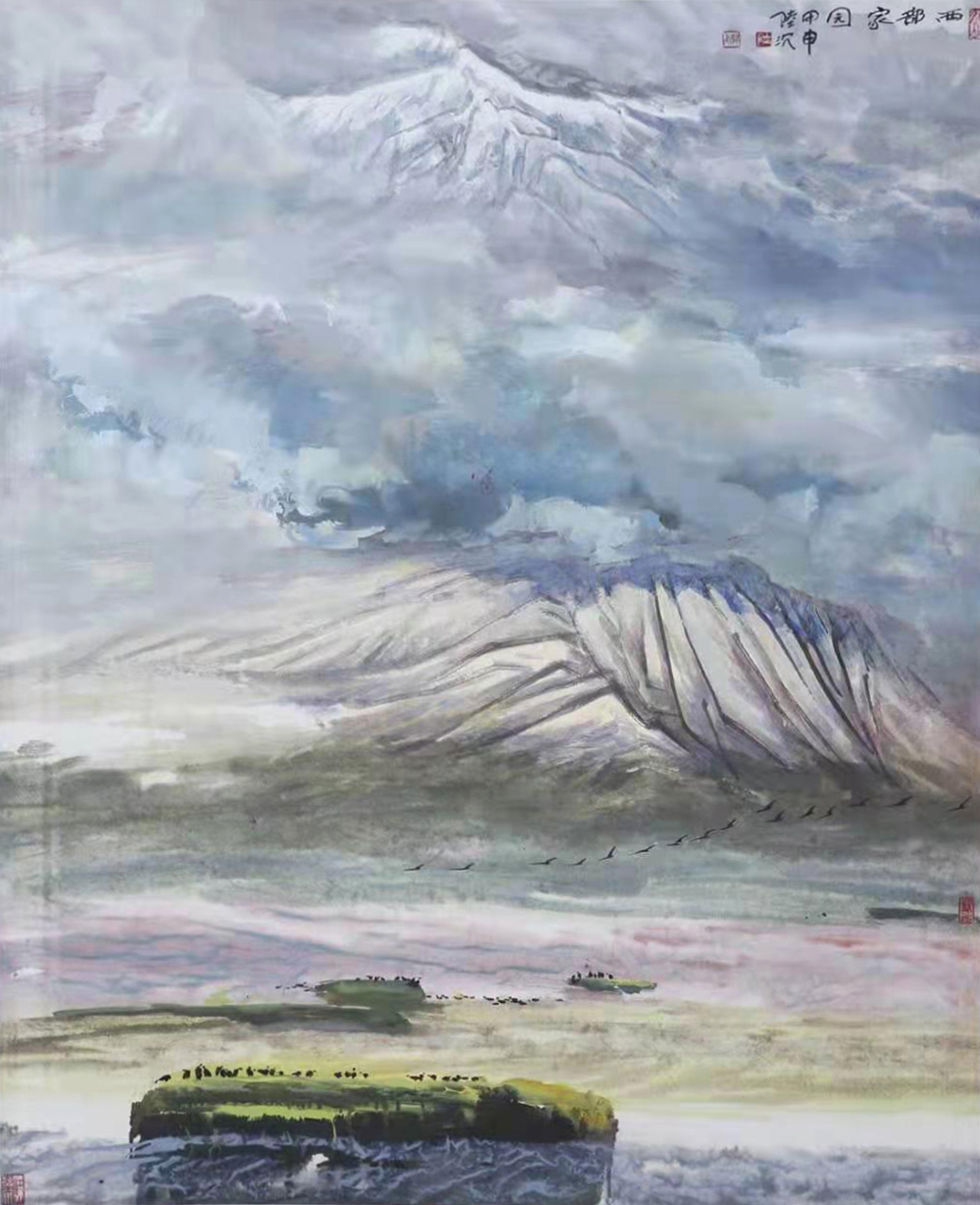

縱覽陸沉先生的藝術,可以這樣說,墨彩是他努力建構的藝術表現語言,而他的藝術的落腳點則是山水,是他孜孜以求的藝術之神。中國繪畫在歷史發展中之所以最后聚攏在山水上,是與中國文化的根源性有關。在東方這片土地上,對山川自然的癡情來自于心靈的守護,一種天地大美的神往,畫家畫山是窮神變、測幽微,追求的是與日月同輝的一種恒久價值,山不自語但言不盡天地大道。山水成了中國人的精神象征和信仰之位。陸沉先生這幾十年來在內心深處,即是以這種大美無言的至境來激勵,吸納百家,熔鑄自家心法。他深知在當今時代創作自家風貌的山水藝術委實不易,而如果不勤勉以苦行,則斷不能成就一家之貌。

陸沉先生久居三晉,性格豪邁,爽直大度,所以他的畫風一直追求的是大筆如椽之勢,不拘泥小景致的描摹。他走遍了三晉大地的山山水水,也數十年游歷國內的名山大川,行程不止十萬里,在真山水中“收盡奇峰打草稿”。但他作畫又不以寫生稿為素材,而是面對畫幅審視良久,讓胸中決出圖形山貌,然后下筆,讓澎湃的塊壘滔滔不絕盡泄于畫面。古有神品逸品之說,但都無以概述陸沉所追求的畫風,或以雄渾勁健可言之。陸沉先生在60歲退休后更是創作勁頭不止,精益求精,不僅是深思自己之前幾十年的藝術之路,而且還特意來中央美院參加“現代藝術批評與理論研修班”,很多人不理解,認為陸先生已經名冠三晉,畫藝精到,學有所成,為何還要到央美當最年長學生呢。殊不知陸沉先生自有主意,他是不甘于已有的藝術成就,而是要在更廣泛的范圍內深化對藝術的理解,將藝術的內涵的感悟拓展延伸,這是陸沉先生一心向藝求得通悟之為。學無止境并非一句空話,在陸沉先生身上體現得淋漓盡致。謙和好學是藝術的大道通路,于今尤為如此。

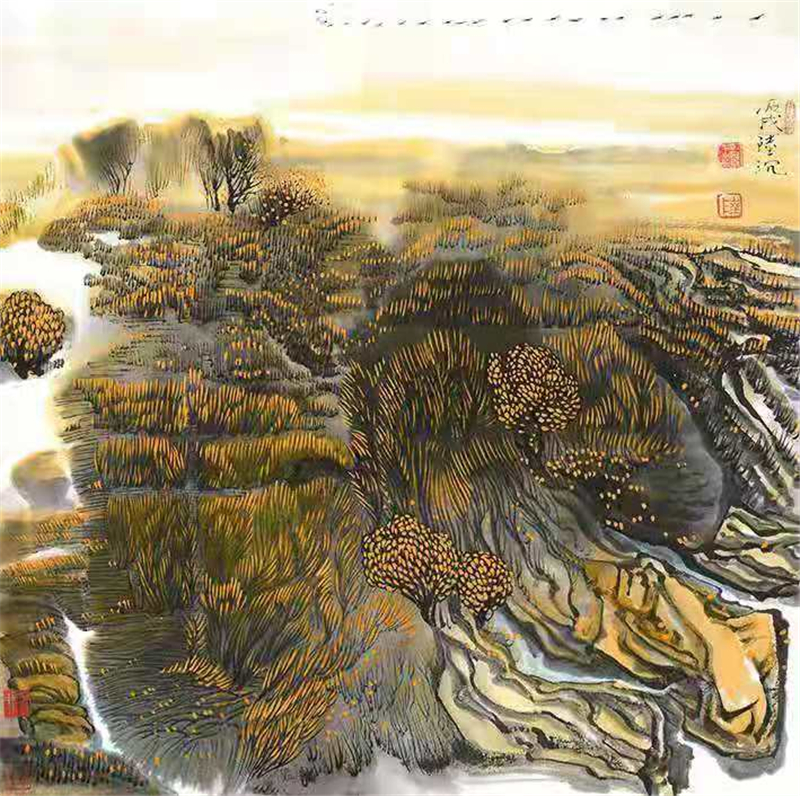

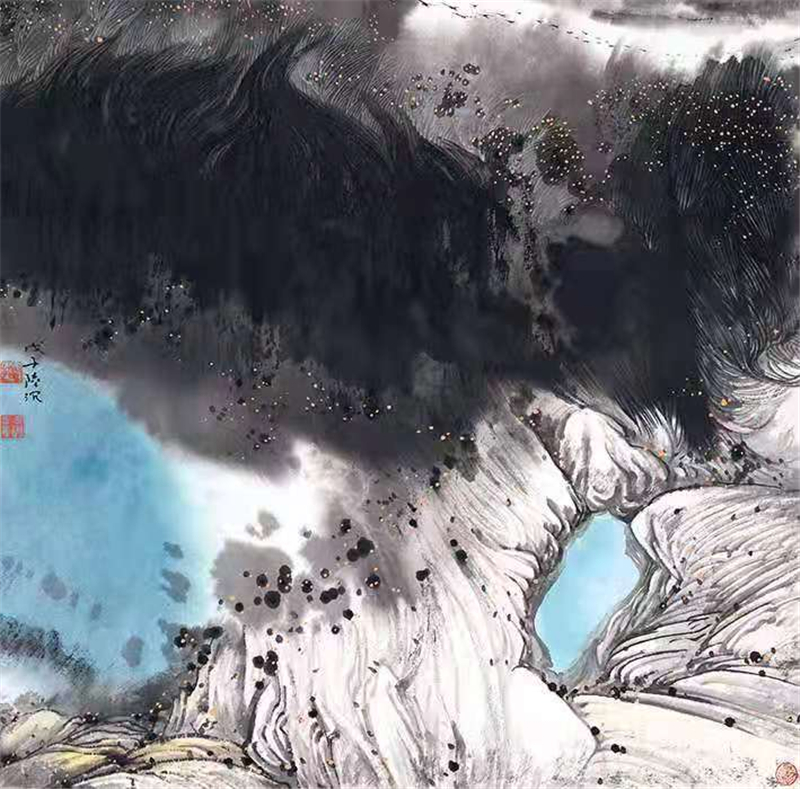

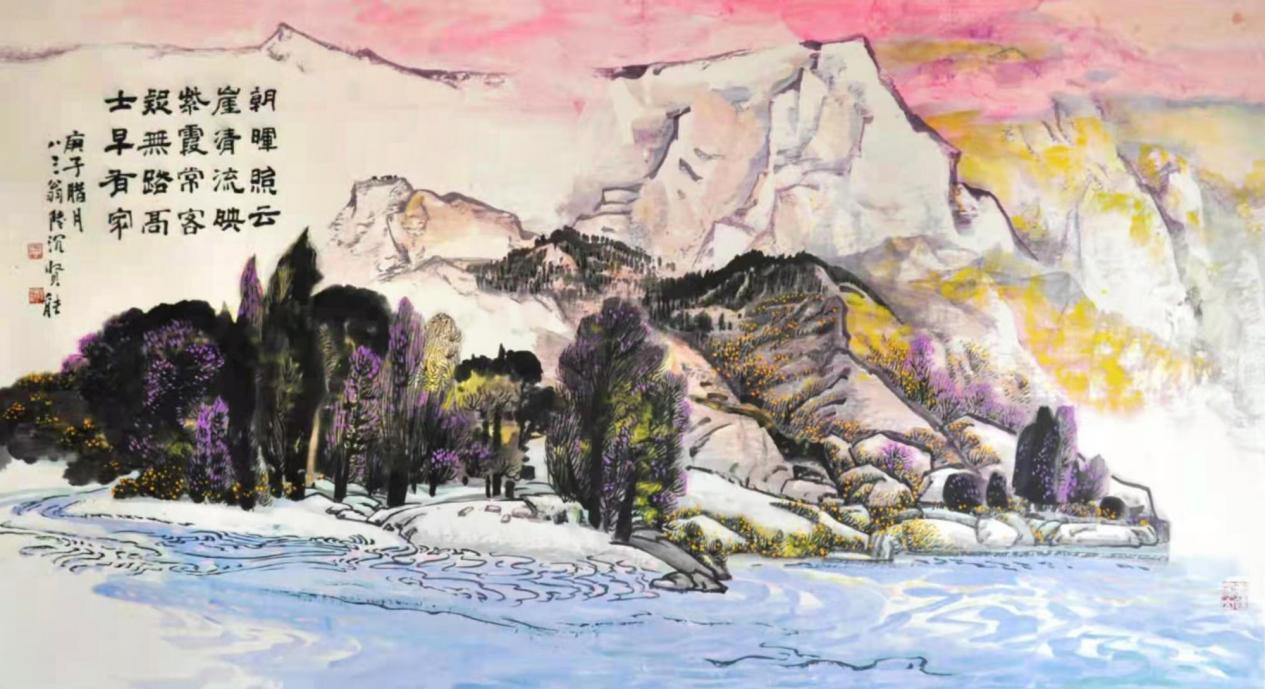

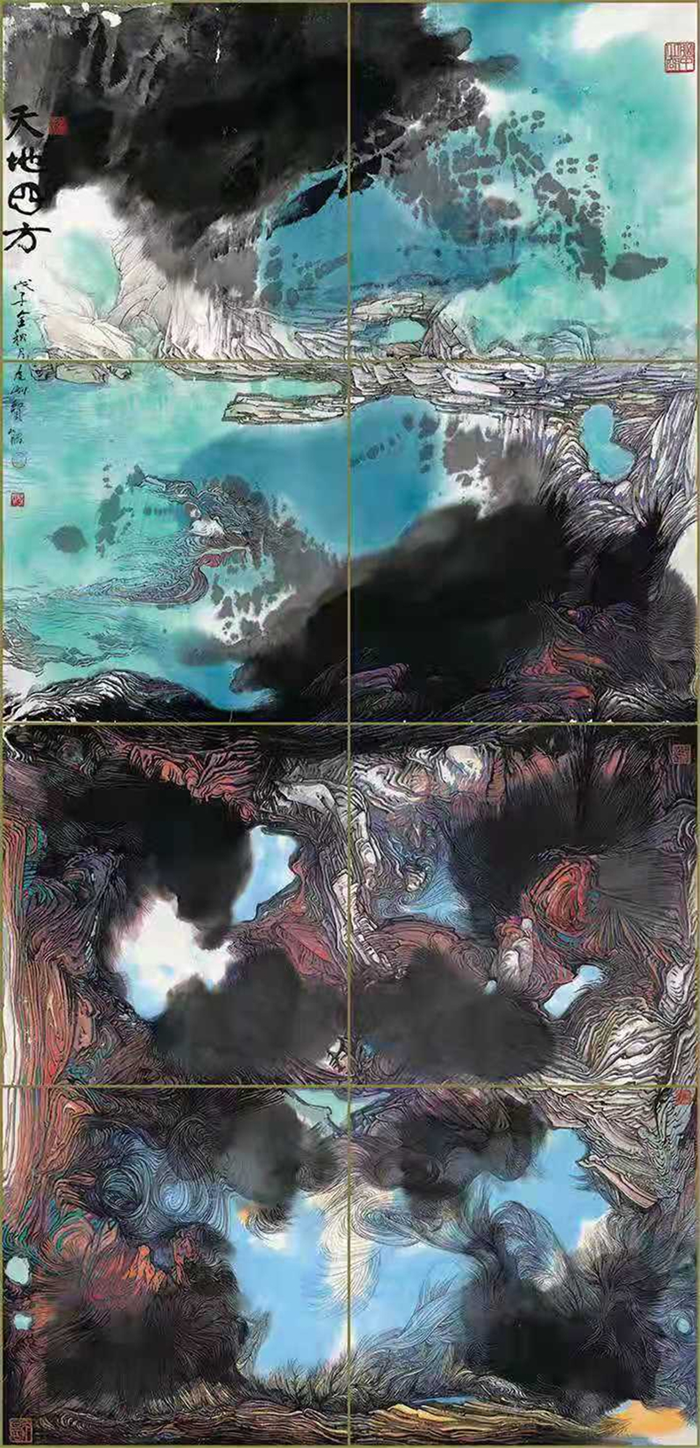

確實,陸沉在其后又二十年的創作探索中,他積累的學養一下噴涌而出,在山水造境的創作上愈益個人風格突顯,對這一批新面貌的山水作品,我稱之為“構形山水”。這是以陸沉先生的整體繪畫的趨向而言的,特指他晚年變法后的作品,這些作品融合了他的墨彩論、他的筆墨造詣以及他在設計構成上的天賦和積累。它們不以具體景觀為主旨,而是直指胸臆,線條靈動飄逸,墨彩充溢在畫面上,隨機隨意構成形貌,又頗多清風撲面之氣。“構形”是現代藝術概念,強調現代的視覺效果和感應,講究畫面形式的抽象與具象的自然變化,形式具有自然生發的偶然性,但又完美諧和,可久久回味。“構形”的極致是世界的抽象化與哲學化,但萬變都有形制的存在,對于陸沉先生,“構形山水”的潛力是打通現代視覺與墨彩與傳統山水的糅合,寫意與工筆融合并舉,但工在其妙,生動傳神,形成獨有的當代山水圖式。陸沉先生在最近二十年的變法創作中,很清晰地思考了自己的藝術的“三變”:第一變是從概念的“山水畫”走向真山水,領悟天地的神韻;第二變是進入意向的自由的“山海系列”,如《天地四方》,“讓心中野性膨脹釋放,讓思想馳騁山海間”;第三變就是突破地域概念,而以“新地域”觀念通向“夢景、串景、通景、心景”。究其實,就是將現實記憶隨意舒泄,不再受現實的束縛,而暢通無阻地表現,“以神造型”,“型有韻致,神存于型,造型過程,型即神化,便產生出富有神韻的藝術作品”。

陸沉對繪畫的思考和論述正契合了中國美術史的傳統,即畫家往往對自己知行合一的心得和見解進行闡發,它的特點是論點具體、具有繪畫創作的針對性,重視體驗感悟,富有個性。同樣,陸沉對自己的藝術思想進行論述和總結,也是其藝術愈加成熟豐厚的結果,由藝術家的畫論闡述可以印證其藝術的探索宗旨,也相應地可以從學術的歷史角度來確定、研究其藝術發展與變化的價值和意義。由是觀之,我們可以清晰地看到陸沉先生在山水藝術的探索上經歷的變化,就像中國現代美術史上的幾個彪炳史冊的藝術家都是晚年變法一樣,陸沉一樣在經歷著晚年變法的過程,越是能變法,越是可以出大成就。

所以,人們對中國畫的笑言是中國畫比的不是功力,而比的是高壽,越是高壽,越有可能變出個人的法則和藝術,所謂醇酒越釀越香。基于此,陸沉在探索創作“構形山水”系列作品時,就越加自覺把握作品的形神意蘊,意存筆先,純任心性生發,收放自如,現代藝術的自由構成章法隨機形成,而筆墨的韻味又蘊涵其中。陸沉講自己在作畫時常常是凝神靜氣,讓腦子空凈,然后落筆運墨,神氣灌注,不打底稿,畫面關系依勢而為,一氣呵成;而陸沉的墨彩寫意同樣是兼具寫意與墨彩,用筆豪放,與構形山水形成對舉,前者工寫皆備,而墨彩寫意則舒朗宏闊。陸沉以同樣的筆法和氣象來畫樹木叢林,不拘小節,大筆馳騁,暢快淋漓。這種畫風與境界不由讓人想到古來的南北宗論,不由得在今天的滿目細筆小筆的雅致清麗風格流行之時,更加贊賞、推崇這種大開大闔的藝術品格。

我們沿著陸沉先生的藝術之路來討論他的藝術的特征和成就之處,以墨彩為其藝術語言表現系統、以構形山水為其藝術終極所向。陸沉先生今年80歲,精神矍鑠,如其名一般,深潛于美術史的經絡里,與歷史相伴,汲取獨特的人文氣息,發揮著自己的沉著與執著的韌勁,在心儀向往的藝術道境中奮筆疾書,涌動著澎湃的熱情和信心,走在墨彩交匯的魂魄世界里。

中國的美術史需要這樣充滿堅忍不拔的藝術家,不休不止,去追尋那偉岸的藝術的至高境界。

2018年8月1日

于中央美術學院

中央美院著名學者、博導王宏建教授評論陸賢能:

中央美院著名學者、博導王宏建教授曾以“晉山晉水盡顯性情風骨”為題撰文(發表在《美術觀察》2018.12)指出“陸沉(陸賢能)先生是中國當代藝術中獨樹一幟的大家。”“默默地從事美術教育、繪畫創作和藝術求索工作,在半個多世紀的崢嶸歲月里,他的足跡踏遍了晉山晉水,游遍了祖國的南北東西,創作了大量風格獨特,面貌迥然的畫作,他的作品,無論是筆墨的老辣,色彩的濃烈,亦或是構圖的奇妙,想象的奔逸,都充分表現出了一個已經純熟掌握繪畫藝術語言并能夠從心所欲地運用各種藝術語言表達自己真實感情的老畫家應有的境界。陸沉先生繪畫題材廣泛,不拘一格。他畫山水、也畫松柏榕槐,古梅新韻,更喜作廳堂巨作,極具視覺震撼力與精神感染力。他的這類大畫很多被收藏在人民大會堂山西廳、毛主席紀念堂、中央文史館、山西省委大堂、山西省政府接見大廳等處,這些作品也是中國當代藝術的代表作之一,有著重要的藝術價值。”“陸沉先生一生非常重視繪畫形式語言的探索”“但是我們在欣賞他的畫作時,往往會忽略掉或見不到這些“符于外”的形式語言,而只看到他對藝術忠貞不二的執著追求的精神和他始終如一的性格、情操、氣節和風骨。”

中央美院博導易英教授評論陸賢能:

中央美院博導易英教授在長篇評論《胸中萬千丘壑——陸賢能藝術分析》中寫道“傳統的樣式和現代的氣質都表現在他的作品上,他不把自己局限在哪種風格和哪種類型,他只求藝術的表現,畫畫就是目的。”“他”對傳統是整體的把握,而充實傳統的則是生命的沖動。”“水墨是陸賢能的主打產品,但他的水墨畫與眾不同,別具特色,也是他的主要藝術成就。陸賢能強調藝術的率性,他的成功在于藝術的投入、激情與想象。這些可能都很重要,但回到他的藝術早期,或許更能發現他的藝術成功的秘密。陸賢能在水彩畫上很有成就。”“在陸賢能的藝術中,色彩是一個中心,尤其是他的山水畫。這個中心的來源還在他的早期藝術,特別是學校的訓練,在他主動地進行藝術創作之前的藝術學習,可能還可以追溯到更早的他的農村生活經歷。”“陸賢能遇上了一位好老師,一位與眾不同的教育家,這就是李有行先生。李有行影響了陸賢能一輩子。”“陸賢能認為他的藝術不是水彩畫和水墨畫的混合,這是對的,但他的山水畫最大的特點也是在彩色。

這種色彩的意識來自早期的經驗。這個經驗普遍沒有斷裂,后來的教育和寫生都延續了這種色彩意識。之所以強調色彩的重要性,主要有兩個方面的原因:首先都是與生命成長的經驗混合在一起,這種感受對象的方式也就是生命體驗的方式,因此它具有生命的力量。其次,如果這種經驗只是停留在自身的狀態,陸賢能可能只是一位一般的色彩畫家。他的色彩能力是在水墨畫上顯現出來的。這就是說,這種經驗實際上十一知覺的方式感知和認識對象,知覺的意象是有欲望的。它總是朝向它的對象,在朝向和達成的過程中,對象也凝聚了主體的意向,對象也主體化了。”“水墨是他知覺的對象,知覺包括經驗、記憶和印象,它作用于水墨會生成內在的意義,而不是對水墨簡單的疊加,也就是說它會生成新的圖式。這個新的圖式不僅對應它原有的對象,也對應他的心理,因此它是新奇的、沖擊的和不確定的。它既不是傳統意義上的山水畫,也不是水彩與水墨的混合,它就是他的圖式、他的知覺、他的經驗和他的生命對藝術的沖擊。雖然他的色彩訓練在先,但傳統的圖式則應先于色彩介入。對他而言,色彩意味著對傳統的突破和筆墨的改造。”“他要追求的是大自然的精髓,是藝術表現的最高境界。”

陸賢能主要作品/展覽年表:

1980年 中國美術館“慶祝中華人民共和國成立30周年全國美術作品展”:《北岳勝概》入選收藏;

1981年 人民大會堂:山西廳巨型窗簾圖案設計;

1987年 中國美術館:“煤城之春畫展”《金山座座》展出;

1989年 中國美協主辦,中國美術館:“新人新作展”(第五回);

1992年 人民大會堂:山西廳主畫《三晉列岫》(54㎡)、巨型門套木雕設計(32㎡);

1982年 山西人民出版社:《陸沉國畫集》出版發行;

1993年 中國美協主辦,“全國首屆山水畫展”:《金山座座》入選;

1996年 中國美協主辦,全國第三屆水彩(彩畫)展:《億士育青山》入選;

1998年 人民美術出版社國家出版工程《中國現代美術全集·水粉》卷:《九寨溝》入編;

1998年 中國美協主辦,“時代風采——全國寫生畫展”:《麗江古城》收藏(獲唯一獎項佳作獎)

1999年 中央宣傳部主辦,中華世紀堂“中華人民共和國成立50周年成就展”:主展廳主題雕塑“托起太陽”設計(合作);

2001年 中國紡織出版社出版教材:《色彩技法與創作》;

2002年 《美術研究》(2002.01期):《寫意·變異·隨意——色彩寫生三變》(論文);

2002年 《中國美術》第三期發表:《水墨重彩畫管窺》(論文);

2002年 中國《流行色》021期發表:《色彩的空間形態和運動軌跡》(論文)(獲全國01——03年度優秀論文獎);

2002年 《百年華章·20世紀中國文化圖文志》撰寫名家名作評論入編兩篇:《黃永玉<益鳥也>》、《王迎春楊力舟<太行鐵壁>》;

2003年 中國美協主辦“全國第四屆山水畫展”:《都市空間》優秀獎;

2003年 山西省博物館:“墨彩空間·陸賢能教授水墨重彩畫陳列”(1月15日——3月15日);

2003年 北京中華世紀壇:“華夏文明看山西歷史人物畫展”《表里山河》(漆畫巨作200x1450cm);

2005年 《美術》雜志主辦出版:《中國優秀美術家叢書·陸賢能》;

2005年 “大河春天·全國第五屆山水畫展”:《交城山即景》三等獎;

2006年 “走進鄭州·第五屆海峽兩岸書畫展”:出版藝術家專刊(個人專刊);

2007年 “墨彩空間·陸賢能2007中國畫山西巡回展”一年;

2008年 北京奧運會 老林匹克美術大會《五色齊開并輝煌》(收藏獲獎);

2010年 山西省委大堂:主創《表里山河 人文祖地》(巨畫二幅);

2010年 山西省政府辦公室大幅紅軸《長天一幟》(丈二);

2011年 人民大會堂:山西廳領導休息廳巨畫《三晉攬勝》(3x7㎡);

2013年 山西省政府 文史館:《黃河乾坤灣》(大山水,丈八);

2013年 中央文史館:《黃土高原水中巾》(六尺整開);

2015年 山西省政府:接見廳“淵誼堂”主墻巨畫《呂梁云起圖》、接見廳屏風大畫《恒山迎賓松》;

2016年 天津人民美術出版社:《中國近現代名家畫集·陸賢能》;

2018年 中國美術館:“墨彩萬鈞·陸沉水墨藝術展”;

2018年 《美術觀察》2018-12:刊登《南海寶花》等四幅;

2018年 《美術》2018.11:刊登《都市空間組畫》之一、《松之律》等五幅;

2018年 《中國美術報》第28期(總123期):發表《歲月之詩》、《天地四方》等三幅;

2018年 《文化藝術出版社》:出版畫集《墨彩萬鈞·陸沉水墨藝術》;

2019年 山西省首屆文化藝術節:總體策劃“人說山西好風光詩·書·畫·印作品展”主創巨作輝煌晉商500年史詩長卷圖等巨作。由山西晉商博物院收藏

2019年 “藝術西湖·杭州國際水墨博覽會”參展、收藏;

2019年“武漢水墨雙年展”:巨松畫《歲月之詩》參展;

2020年 “梅城之春·武漢戰疫大型組畫”三十六幅;

2020年 山西省晉商博物院收藏:《萬里長城九邊重鎮圖》巨作(主創)、《漢蒙互市圖》(創意構圖)。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號